明月初心艺文斋

文 / 王智丽 摄影 / 苗卫钟 周西娟

明月初心艺文斋

文 / 王智丽 摄影 / 苗卫钟 周西娟

一个晚春的上午,乍暖还寒,正定古城隆兴寺前,依然是熙熙攘攘的人流。在隆兴寺正对面的那条文化街上,“艺文斋”的牌匾被淹没在各式招牌匾额之中,并不怎么显眼,很难想象在这个牌匾的背后,曾经发生过许许多多不寻常的故事。

上世纪80年代,作为当时全省唯一一个画廊,“艺文斋”以传承中国画这一中华传统文化为己任,在时任正定县委书记习近平同志的大力支持下,成立了全国第一家民办美术培训学校。在接下来的20多年时间里,这所美术学校培养了来自全国上万名的学生,如今他们在全国各地从事着相关行业,成为传承中华传统文化的中坚力量。

王素华、张银辉夫妇与王素华母亲合影。王素华母亲1938年入伍,在宣传大队工作。受她影响,王素华自幼喜爱艺术。

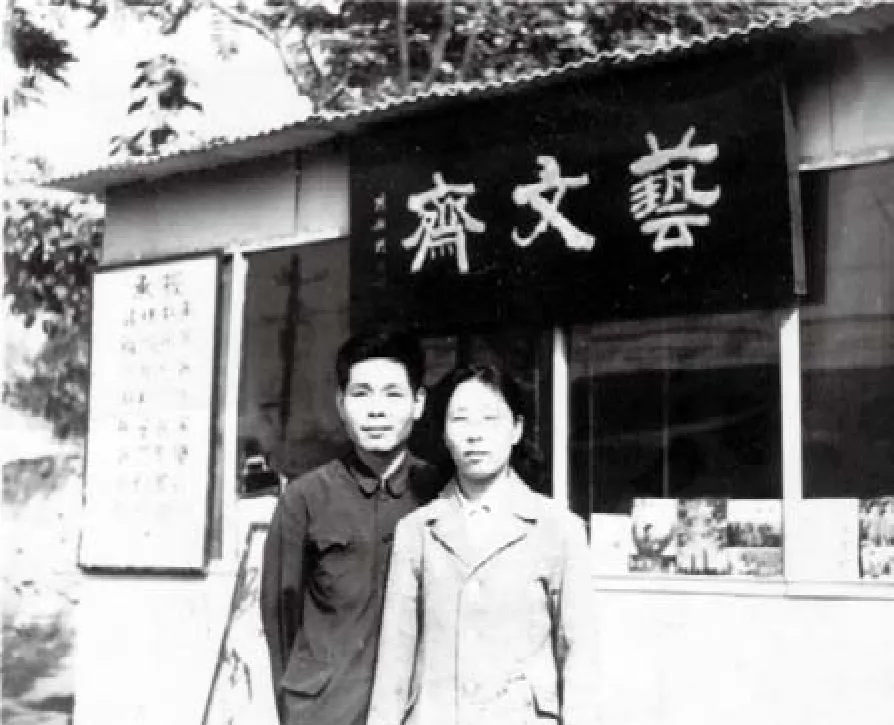

1983年,王素华、张银辉夫妇在他们刚刚创立的艺文斋画廊前留影。

走进艺文斋,上下两层的建筑还算宽敞,没有暖气,在晚春的天气里略显清冷,但墙壁上满满当当的字画作品、无处不在的墨香,彰显着这里与书画艺术不解的渊源,也让这里发散出一种耐人寻味的艺术气息。艺文斋主人、68岁的王素华笑容灿烂,她一边挪开脚下的水果等礼品一边告诉我们,这些都是刚刚来看望她的学生们留下的,眼中是显而易见的满足和幸福。

一壶茶,一个上午,王素华与已故爱人张银辉充满曲折与磨难的人生经历和他们40多年的伉俪情深让我们不胜唏嘘,同时,我们更感动于他们曾经在传统文化被漠视的年代,始终饱含情怀,没有摒弃中国画作为我们民族优秀传统文化的价值,在正定古城建立起一片文化绿洲的同时,还积极投身中国画教育,用情怀和担当影响了一大批人。

走过忧患的一种力量

听王素华讲过去的故事,故事中打动人的不是苦难,而是苦难之中仍然闪光的爱、美和悲悯。

可以说,是对艺术之美的思慕与追寻,和来自传统文化的滋养,让王素华在苦难的时代和曲折的生活中得以保留了精神的一方净土和家园。

中国画之于王素华,就像诗词之于叶嘉莹,是她“走过忧患的一种力量”。

“张老师和我都是苦日子里熬出来的。我家成分是贫农,正八经儿的穷,兄弟姐妹六个,我排行老二,打小就带着弟弟妹妹,上学又辍学……张老师就更苦了,小时候差一点就饿死。”

王素华说的张老师就是她的爱人张银辉,虽然已经因病去世一年多,但只要一提起他,王素华的眼睛瞬间就被泪水浸泡。

已近古稀之年,再回忆幼年苦难往事,王素华的语气中没有不平,更多的是庆幸与释怀。

当年她刚上小学,小弟出生,因为母亲在大队当妇联主任,照顾小弟的担子理所当然撂在了她的身上。她爱读书,不甘心辍学,于是就抱着小弟凑在教室窗口听,一节都不缺。她的坚持感动了老师,破天荒允许她带着小弟来听课。小弟长大了,她小学毕业,可一年半后,她又辍学了,原因是农村按劳取酬,要帮着家里挣工分。这次,她没办法,哭闹也没用,只能接受了命运的无奈。

麻杆儿一样瘦的小姑娘,跟大人一样在地里推水车,同工却不同酬,一天下来才挣两分半。可再累,她也没有放下书本,就连在地里歇车还要掏出课本来瞄上几眼。

生活从来都不会遗忘和背弃这样坚韧有力的生命——后来公社农业中学招生,她一下子就考上了。这对她来说,似乎终于是一个新的开始了。可惜好景不长,“文革”开始了,王素华的母亲被扣上了“反革命”的帽子。

提起母亲,王素华充满自豪。她的母亲是河北邢台人,外公曾经是孙中山的部下。母亲非常喜爱艺术,1938年入伍,一直在宣传大队工作,今年已经95岁了,还能高唱当时的抗战歌。王素华自幼喜欢画画就是受母亲影响。在她眼里,母亲是个奇女子,14岁参加妇救会,日本鬼子大扫荡时,她吃树皮、住地窖,坚决抗日,后来是讨吃要饭熬过来的。就是这样一个坚强的“老革命”,为什么要扣上个“反革命”的帽子?王素华想不通,也咽不下这口气。母亲的“帽”不摘,她就要陪着她,不出嫁。

一晃十年,文化大革命结束,王素华已经28岁,这在当时的年代,已经是毋庸置疑的老姑娘了。

人生就是如此,一切似乎命中注定,确是因果轮回。就像王素华和张银辉,如果没有她的执拗与坚持,也许就会错过这份美好的姻缘,当然,也就不会有后来艺文斋的故事了。

在正定隆兴寺对面文化街上的艺文斋画廊,68岁的王素华给我们讲述她与丈夫创立艺文斋画廊以及艺文斋美术学校的故事。

张老师1944年出生在太原,1947年解放太原的时候,他父亲挑着竹担,一头是他,一头是他弟弟,从死人堆里逃了出来。从太原逃到河北,一路乞讨,走到榆次的时候,扔过他一次。因为父亲实在担不动了,而他正在发烧、奄奄一息。母亲舍不得,说即便是死了,也要带回家。父亲说,“带回去干嘛呀,咱们都不一定能走回去。”于是就把他扔到一块高粱地里,用草盖上。

张老师的姐姐给我们回忆说,走了五六里地以后,母亲就受不了了,哭个不停,又跑回去,把他背回来。

1987年,王素华夫妇与两个孩子留影。

从苦难里成长起来的张家三兄弟长大后都很有才华,在正定当地小有名气,被称为“正定三银”。其中张银辉文笔好,17岁就开始在各种报纸上发表文章。那时候他虽然初中还没毕业,但村里觉得他是贫农,文采也不错,就让他当了村里的团支书。后来,又被选进了正定县委宣传部,在通讯组专门负责写通讯报道。

一个是倔强、不认命的老姑娘,一个是有才情的穷小子,就这样缘分天注定,两个人走到了一起。介绍人是王素华的一个远房叔叔,来的时候拿着一沓报纸,上面张银辉的名字都被他用红笔勾了出来。直到今天王素华还珍藏着这些报纸,这是他们爱情萌芽的见证。

张老师那时候主要是写通讯报道,我认认真真看了许多篇,感觉他很有才华。实际上就是那一沓报纸,奠定了我们的婚姻基础。

一见面,他穿着前后打补丁的衣服。我问他,为什么这么大还没找对象。他就说他家很穷,母亲闹病两年多,瘫痪在床,父亲让车撞了。之前也谈过对象,但是一了解到家里的情况,就不了了之了。

他觉得这是天大的困难,我却觉得这些都没什么,反而喜欢他不撒谎不遮掩。他人好,话不多,给我一种特别踏实的感觉。

婚事就这样定了,他问我有什么要求,我说没什么,能在一块儿实实在在过日子就行。

当时,我觉得我这个人也没太多优点,但是我勤劳,什么活儿都不怕,耕地、赶大车、锄粪,男人干的活儿我也能干。还有,我善良。母亲没有教会我们别的,只教会我们两点:一是要靠勤劳生活,再就是心地一定要善良,不要做对不起别人的事。从小一直被灌输这种思想,所以我们一家兄妹六个都很勤快,而且家庭关系也处得都很好。母亲的教育,让我们终身受益。

两个人结婚的时候很简单,男方给了女方一个笔记本,女方给男方买了一只钢笔,就算是交换了信物。母亲给了王素华50块钱置办嫁妆,选了一支最好的钢笔后,王素华用剩下的钱给自己买了一身新衣服。

其实那时候我很犹豫,因为我为他着想,怕我的家庭成分(母亲刚摘“帽”,父亲也刚刚恢复党员身份)会影响他的前途。

他17岁就开始在公社搞通讯报道,在公社待了7年,后来到县委宣传部工作了8年。

80年代初,正值改革开放开始,张老师35岁,我30岁,大好年华,我们俩蠢蠢欲动,觉得该干一番“事业”。就这样,他在我的“撺掇”下辞职了。

1983年元月,艺文斋画廊在正定大众街落成,这是全省第一家画廊。

我们先是一起写小说,水泥抹个砖垛算是凳子,桌子只有两条腿,于是把桌面往土墙缝里一插,也算是终于平稳了。就着盏小油灯,他写我也写,小说题目是《什么是幸福》。寄出去了,人家说不合格,又退回来,再写再寄,又接退稿,多少次,已经记不清了。后来写着写着,有点儿泄气了。是啊,究竟什么是幸福,连我们自己都快解释不清了……

写小说不行,那么就画画儿试试吧。张老师本来对美术就有灵气——在学校画过板报,后来又画壁报刊头。我呢,受母亲影响,自幼就喜欢画画儿。不犹豫,说画就画。我买了几张大白报纸,几瓶广告色。张老师打稿,我填色糊边儿,照猫画虎仿人家的,老虎、寿星佬儿、山水,拿到集上,几毛钱一张,都卖出去了。壮着胆儿,我还在石家庄一个工艺美术服务部门前卖,居然曾有人肯花5元钱买我的临摹画,算算,一年要是画上个几百张,那个兴奋……况且,我们还守着正定。

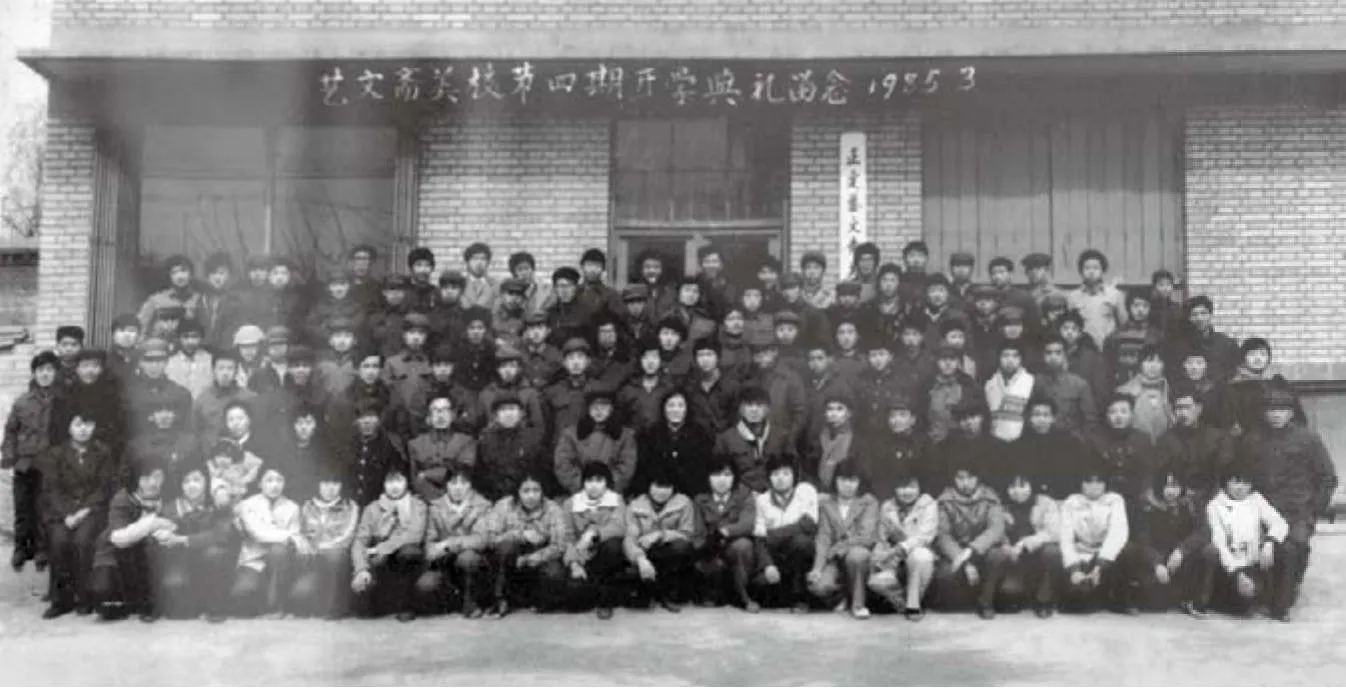

1984年,艺文斋美术学校正式开学,面向全国招生,是全国第一家民办美术学校。

1985年,艺文斋美术学校开学典礼。

历史文化名城正定,名胜古迹遍地,尤其是始建于隋开皇六年的隆兴寺在全国享有盛名,每年吸引着大量中外游客。当年,王素华和张银辉一起推着一辆小车,来到隆兴寺门口,车上绑两根竹竿,牵一根绳,就在那儿卖画。他们画的是国画,最开始是因为国画画起来成本低、看起来清爽,随着一点点的深入研究、学习,两人真正喜爱上了这门中国传统艺术,也越来越发现其中包含着非常大的学问——国画力求形真、神似,光说画竹,什么生枝式、发竿式、布仰叶式、出梢式、安根式等等,足足十几个名堂。国画又根据具体画的形象,分为若干个“谱”……

呕心沥血、夜以继日,无论多么艰难,以热爱为前提的所有艰辛付出,现在回想起来都是满满的幸福。随着对中国画的日益痴迷,王素华进城开创一番新天地的决心也越来越坚定。1982年,王素华卖掉了准备盖新房的砖、刚摘下来的棉花,甚至家里养的猪和素油,拉上小车进县城了,车上,一口铁锅、两个小瓮、一领席、两布袋口粮,还有女儿。

当时村里人都觉得我疯了,连张老师都在犹豫,担心干不成。我给他说,“万一办砸了,就把孩子托付给亲戚,咱俩背着铺盖上山边写生边讨饭,本事大了再回来!”我当时就想好了,任天打五雷轰,主意也不改变。

一定要画出个样子来!我们俩合作,每晚画50多张,画不够不睡觉。一鼓作气,两千多张画出来了,回过头看,当时画得真是不怎么样,又稚嫩又粗糙,可是因为临近春节,还挺受欢迎,贵的一块五,便宜的八毛,腊月根儿上,画卖完了,我们的苦日子也算是终于看到头了。

艺文斋的传承与坚守

其实,王素华的故事只是那个年代中一个普通的故事,其中的苦难也是那个年代的人共同的记忆。如果说她后来的命运与周围人不同,应该是缘于一份执拗与坚持,和她血脉里对于艺术的痴迷与热爱。

1999年,在艺文斋美术学校基础上,成立了冀华美术学院,三年制大专班,这是正定县解放以来第一所高等学府。

2004年,艺文斋美术学校建校二十周年典礼。

刚开始进城的时候,我们是推着小推车卖画。但是每每刮风下雨就给淋湿了,画也给毁了。后来我们就在现在的凌霄塔那儿搭置了一个铁棚,是用三角铁和线缆搭成的,房顶上架了几块石棉瓦。太简陋了,还不防冻防晒。冬天冷得把玻璃瓶装的墨汁都冻崩了,夏天一晒又热得不行。

1983年,王素华夫妇在古城正定凌霄塔下成立了一个画廊,起名叫“艺文斋”,彼时,全省没有一家画廊,全国的画廊也是屈指可数。王素华夫妇经营书画,同时坚持国画创作。很快,他们就成了正定的文化名人,“艺文斋”画廊更是成为正定县城的一个标志性文化场所,吸引着许多当地名流,也吸引了来自四面八方的客人。而当时在正定工作的习近平同志就是其中之一。

当年的习书记还年轻,也就30岁左右的样子,叫我嫂子。他个子很高,穿着一身旧军装,给人感觉非常亲切。当时我们都以为他是附近部队上的,背后叫他“那个当兵的大个子”。

习书记是真能吃苦,夏天画廊里热,我有时候在里面热得都受不了,就跑出来乘凉,他却不嫌热,依然静静在里面看书。像《八大山人》《扬州八怪》这样的书,他都很喜欢看。他每次去艺文斋的时候,都先跟我们聊一会儿天。他话不多,喜欢听我们说,偶尔会问我们一些问题。

有一天,他问我,“嫂子,除了卖画,你们还想干点什么啊?”我随口就说出了我的心里话:“我就想办个美术学校,教更多的人学画中国画。现在有一种否定中国画的风气,我觉得不应该。”“好啊,我赞成。”他立刻回答我。说实话,我当时真没往心里去,还暗暗嘀咕,“你赞成管啥用?”

没想到第二天,县委办的人就来找我,说让我到习书记的办公室去一下。见到习书记,我真是着实吃了一惊,但随即就忍不住哈哈大笑:“原来你就是县委书记呀?!你怎么一点也不像官儿啊!” 听到我这样说,他也忍不住笑了。

直到现在,我还忘不了他当时说的话,“办学校是一件好事,应该普及美术方面的知识,你们要注意从基础开始,以培养美术人才为主……有困难尽管提,县委会帮助解决的。”

在习书记的关心帮助下,办学场地等问题陆续得到解决,艺文斋美术学校终于办起来了。看到学校条件简陋,习书记又特批二方木材,用于改善办学条件。到现在我画画使用的画案,还是用他当年特批的木材制作的呢!

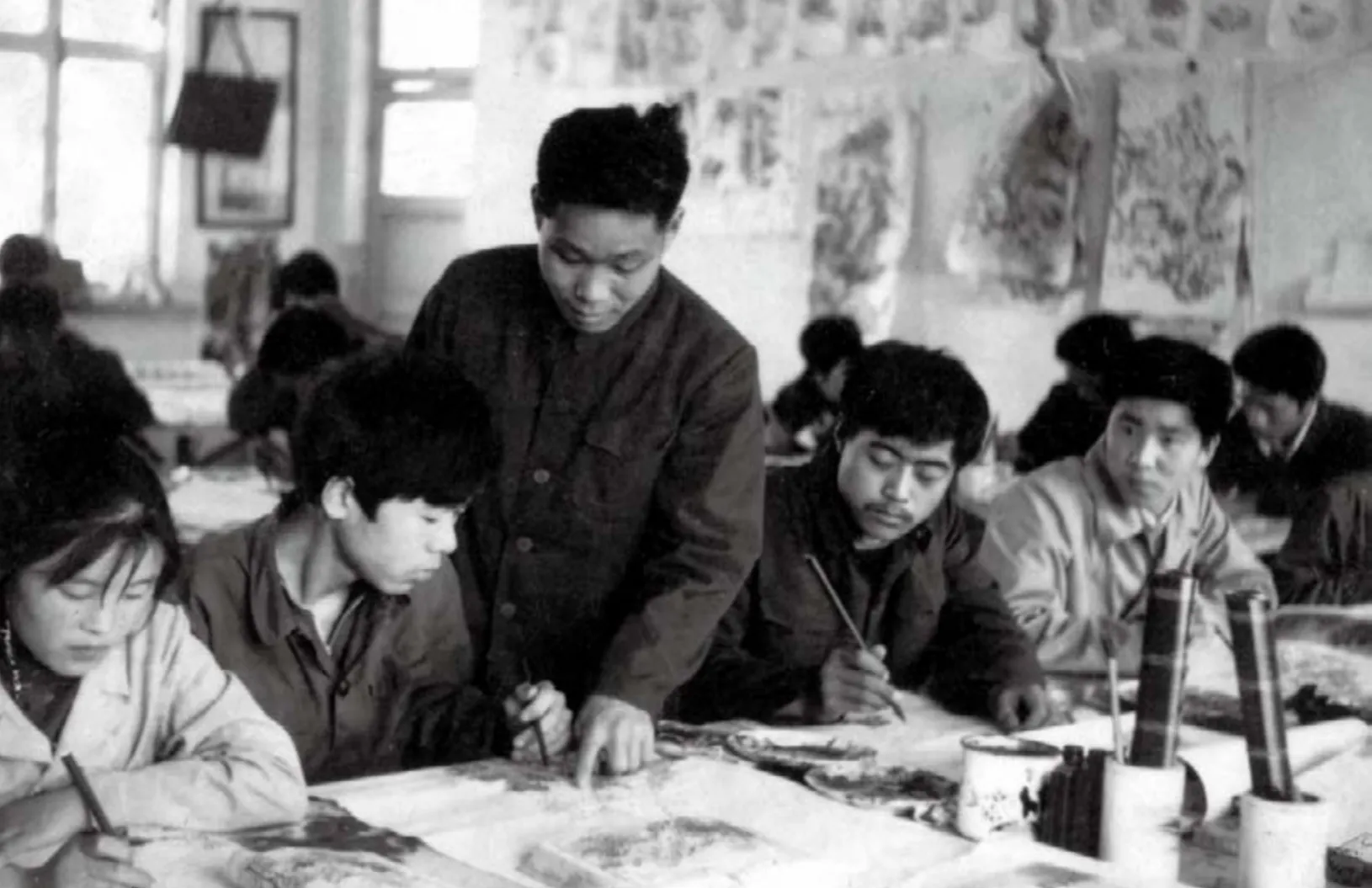

1984年,时任河北省美协主席田辛甫在艺文斋美术学校为学生作范画,当年,艺文斋美术学校吸引了许多业内名人来学校授课。

习近平同志在正定的三年,正值改革开放初期,百业待兴。发展社会力量办学、广泛培养人才是习近平同志关注的一项重要工作。王素华、张银辉夫妇,在兴办美术学校方面得到习近平同志的许多支持与帮助。

1984年2月,王素华夫妇开办的艺文斋美术学校正式开学,面向全国招生。1999年,在此基础上成立了石家庄冀华美术学院,三年制大专班,这是正定县解放以来第一所高等学府,学校先后培养了一万多名青年学习国画,学生遍布全国31个省(市、区),许多人后来成为了美术教师和有名的画家。2004年建校二十周年之际,时任浙江省委书记的习近平同志发来贺信,对学校给予高度评价,希望他们“继承传统文化、弘扬民族精神,创建百年名校,培育世纪新人。”

记得学校开工的时候是正月初二,我们租了个小楼,上边是学校,下边是门市、伙房、办公室、宿舍兼用,在省广播电台花了150元广告招生后,很快,就有170多人报名。因为学校刚开始,慎重起见,我们只收了35名。

正月十五,学校正式开学,省里县里30多名知名人士参加了开学典礼。第一期学习结束,我们办了个学生作品展览,居然有人买走了20多幅作品。除此之外,还有个学生的画获得了河北省青少年画展的三等奖呢!

学校越办越红火,最兴旺的时候,学生达到了2000多人,学生除了河北省的,吉林、黑龙江、云南、浙江、陕西、山东等地的都有,大都是农家子弟,有的家里条件特别不好。于是我们就对特别困难的学生免收学费、住宿费,甚至还搭上饭费和纸墨费用。通过在这儿的学习,这些农家子弟大都成了才,并改变了自己的命运。这是最让我觉得幸福和骄傲的事儿。

王素华、张银辉夫妇经常带领学生在太行山深处写生。

1984年,张银辉给学生上课。

在艺文斋美术学校(后为石家庄冀华美术学院)办学的二十年间,先后培养了一万多名青年学习国画,学生遍布全国31个省(市、区),许多人后来成为了美术教师和有名的画家。2014年11月22日,在王素华的精心筹备下,以艺文斋美术学校师生作品为主要内容的“根在正定”书画全国巡回展在石家庄美术馆开幕。

遗憾的是,因于种种原因,2007年,艺文斋美术学校结束了招生办学。但这所学校的影响却远没结束。二十多年的时间里,艺文斋美术学校面向全国招生,始终肩负传承和推广中国画的使命和责任,同时坚持公益办学,让很多农村的贫困子弟实现了自己的梦想,培养出了很多中国画人才。

2014年11月22日,在王素华的精心筹备下,以艺文斋美术学校师生作品为主要内容的“根在正定”书画全国巡回展在石家庄美术馆开幕。展览计划历时5年、共设12站,分别在济南、太原、西安、南昌、广州、香港、台湾、沈阳、北京展出。展出的120幅作品,都是艺文斋美术学校师生的精品佳作。当年,他们成长于艺文斋美术学校,正定就是他们艺术生涯的根与本。

可以说,“根在正定”书画展,是艺文斋美术学校的教育总结与汇报,更是王素华和张银辉夫妇20多年在中国画人才培养上坚守与付出的见证。

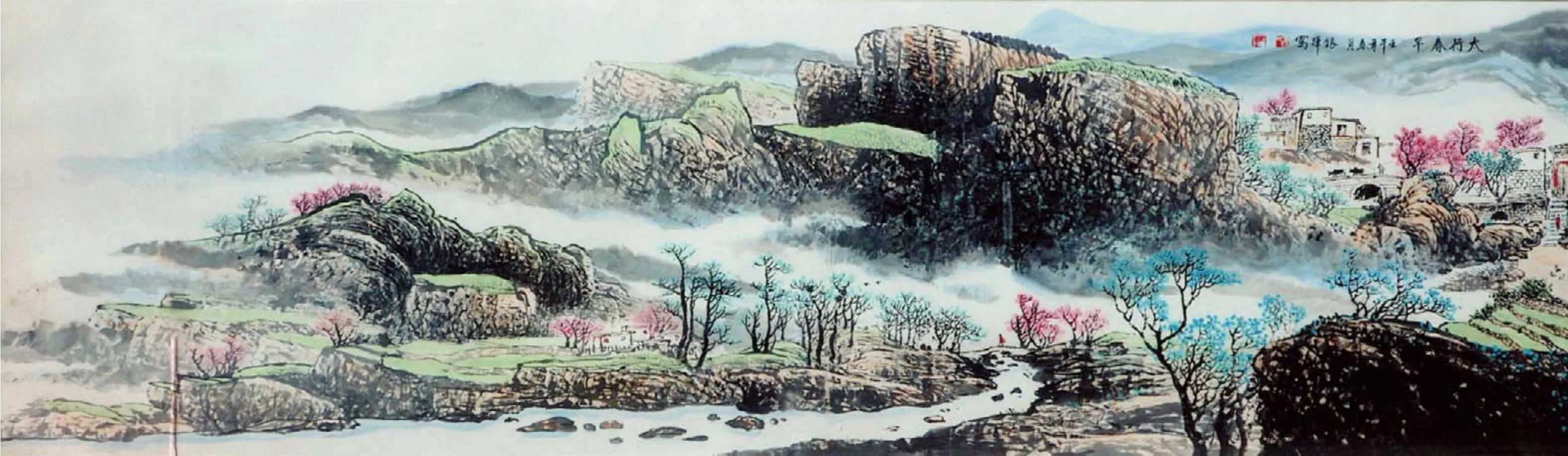

张银辉作品《太行春早》

“根在正定”展览计划历时5年、共设12站,分别在济南、太原、西安、南昌、广州、香港、台湾、沈阳、北京等地展出。展出的120幅作品中,都是艺文斋美术学校师生的精品佳作。

贾大山笔下的主人公

或执着、或变通,世事洞明又固执坚守,睿智清醒又温暖可爱。这就是王素华给我们留下的印象,而她的这些性格特点从贾大山的作品《容膝》中也能够一窥端倪。

大山是个太好的人,好人不长寿,太可惜了。他对我来说,是良师,也是益友。

《贾大山文学作品全集》中的收录的第一篇小说《容膝》,描写了一对在正定古城开画廊的年轻夫妇。它通过一幅“容膝”拓片,一段发生在“四宝斋”的故事,在极具禅意的对白中,不动声色地讽刺了一些社会不良风气。

这夫妇俩的原型,就是王素华和张银辉,作为正定知名作家贾大山笔下的主人公,王素华夫妇和贾大山也有着非常深厚的情谊。现在提起贾大山,王素华依然唏嘘不已,赞叹贾大山的才华人格,也深深痛惜他的英年早逝。

那是1984年的国庆节,在大十字街西边的县文化馆,举办了一场画展。画展上,有我的四幅画,是学习八大山人墨荷风格所画的《风》《晴》《雨》《露》。但由于心里没底,怕人笑话,我舍去本名,化名为“王素”。

大山当时任正定县文化局长。他在画展上居然一眼就相中了我这四幅画。并托人打听我,向我求画。

1985年,王素华在艺文斋画廊。作为贾大山小说《容膝》的主人公原型,王素华夫妇和贾大山有着非常深厚的情谊。

那时,大山是我们正定的文化名人,在我们心目中真的就像“大山”一样,令人敬仰。怀着激动的心情,我把四幅画送了过去。大山评价:别的都好,就《雨荷》不太好。

哪里不好呢?大山没有明说,我也没有细问。因为早就拜读过大山的《取经》《花市》等文章,我能深刻感受到大山老师对生活细致入微的观察。我想,画好雨中荷花,总是应该亲自去雨中看一看。

1985年盛夏的一天,大雨倾盆而至,所有人都在往家跑,只有我举着一把雨伞,骑着自行车,兴冲冲地向城北的池塘奔去。认认真真地观赏那些在风雨中飘摇的荷叶叶脉以及荷花形状。我发现,荷叶的每一头都有一个缺口,雨水灌满后,会如一串串珍珠一样,从荷叶中撒下去。而似开非开的荷花,花丝中绿里带黄,非常圣洁。

当天,我一口气画了十张《雨荷》,并选了一张自己最满意的送给了大山。当他听说了我画雨荷的过程后,“呵呵”乐了,对我说:“没错,艺术一定要有生活,要多在画外下功夫。”

其实,我坚持走绘画的道路,与大山也有很大关系。因为搞艺术,需要有人欣赏,才会有动力。当年,在我起步的时候,贾大山那么大的名家,都欣赏我的作品,这无疑给了我莫大的信心。

而王素华能成为大山笔下的女主角,也正是缘于大山对她们夫妇二人性格的熟知及其人品的肯定与欣赏。

1985年一个秋日午后,大山像往常一样,来到艺文斋,与我们聊天。此时,有人前来买“容膝”拓片,我随口一问:“你买它干嘛?”对方答道:“送礼。”

“要是送礼,俺不卖给你。”我淡淡地说。对方的脸色登时就变了,很尴尬。

大山是一个擅于从生活中捕捉灵感的作家,他回家后,以此为故事原型,创作出了那篇名作《容膝》。后来,他把打出来的手稿拿给我看。我一看乐了:“看你把俺写得二百五哩。”“二百五”是我们正定的一句方言,形容一个人一根筋。

尽管我跟大山开的是玩笑,但不得不说,在这篇文章中,大山用特别轻松的笔触,准确传神地写出了我的个性,我真的特别敬佩他。

如今,王素华依然每天在艺文斋画廊潜心作画,同时继续着她传承中国画的事业。虽然因为年龄和精力原因,只是带了十几个学生,但她不改初心、乐此不疲。

从一个地道的饱经苦难的普通农民,到一个颇有建树的中国画画家,再到一个坚定的传统文化推广者,经历几多人事浮沉,王素华却从未曾悖逆自己、悖逆梦想。她身处历史洪流之中,却从不随波逐流,内心始终固守着一方自己的精神田园。

如今,王素华依然每天在隆兴寺对面的艺文斋画廊潜心作画,同时继续着她传承中国画的事业,虽然因为年龄和精力原因,只是带了十几个学生,但她不改初心、乐此不疲。

今年初,中办、国办联合印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,王素华了解后非常激动,她觉得一个传统文化的明媚春天已经到来了。

编辑/孙泓洁 王智丽