元曲·正定 盛放在中国戏剧的第一个春天里

文 梁 勇 摄影 周西娟 梁 勇

元曲·正定 盛放在中国戏剧的第一个春天里

文 梁 勇 摄影 周西娟 梁 勇

元曲,是盛行于元代的一种艺术形式,与唐诗、宋词并称为中国古典文学的三大瑰宝。正定是元曲的重要发祥地。金元时期,正定称作真定,由于地理位置优越、物产丰富,真定成为元大都即今北京以南第一名城。以白朴为首,当时的真定出现了元曲创作的七位著名作家,被称作『真定七子』 。当时的真定,不仅是元曲的创作中心,也是演出中心。元灭金、宋后,大批元曲演员来到真定,作品创作出来,就能第一时间得到演出和传播。由此,造就了元曲在真定一带的繁荣和发展。

对于正定的元曲成就,著名文化学者余秋雨曾做过这样的评价:在研究中国早期戏剧的时候,正定就是一个避不开的地方。正定元杂剧把中国戏剧的第一个辉煌的春天装扮得非常美丽。

蒙古汗国时代的真定元曲的发祥之地

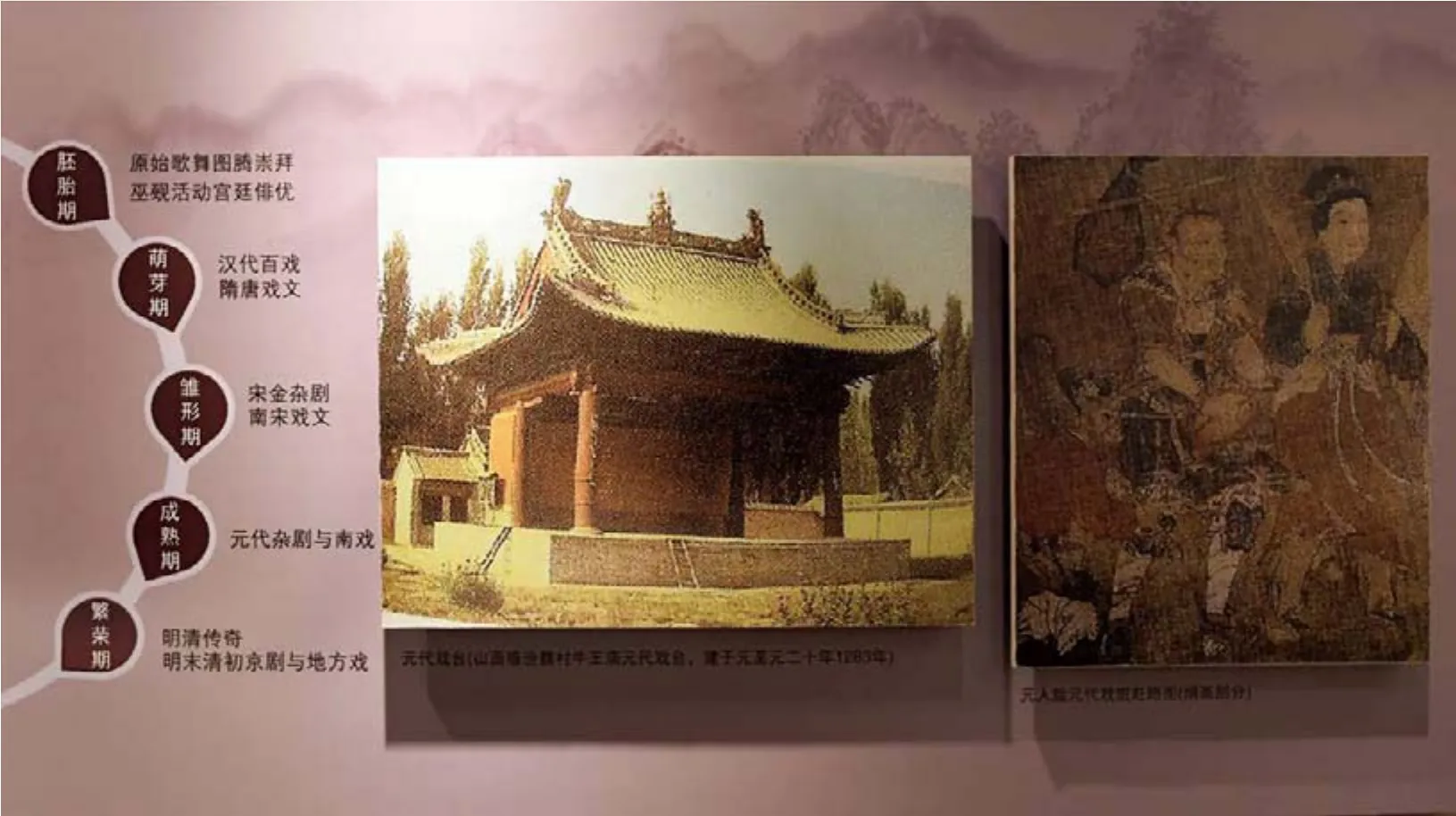

正定元曲博物馆陈列的中国戏曲发展脉络

元曲主要包含两种艺术形式:散曲和杂剧。散曲是比元杂剧更早更伟大的文学成就,也是元杂剧的文学基础。散曲起源于蒙古汗国时期(1234-1271)的真定一带,是元代新体民间诗词,而杂剧则是在散曲的基础上形成的一种戏剧形式,双方关系密不可分。

散曲是在宋词基础上适应民间传播而形成的一种通俗文学形式,即民间流传的顺口溜,被称为“街市小令”或“村坊小调”。而真定府(今正定)一带,正是散曲最早的创作传播之地,早在蒙古汗国时代真定就形成了散曲作家群,所以真定是元曲的发祥地。

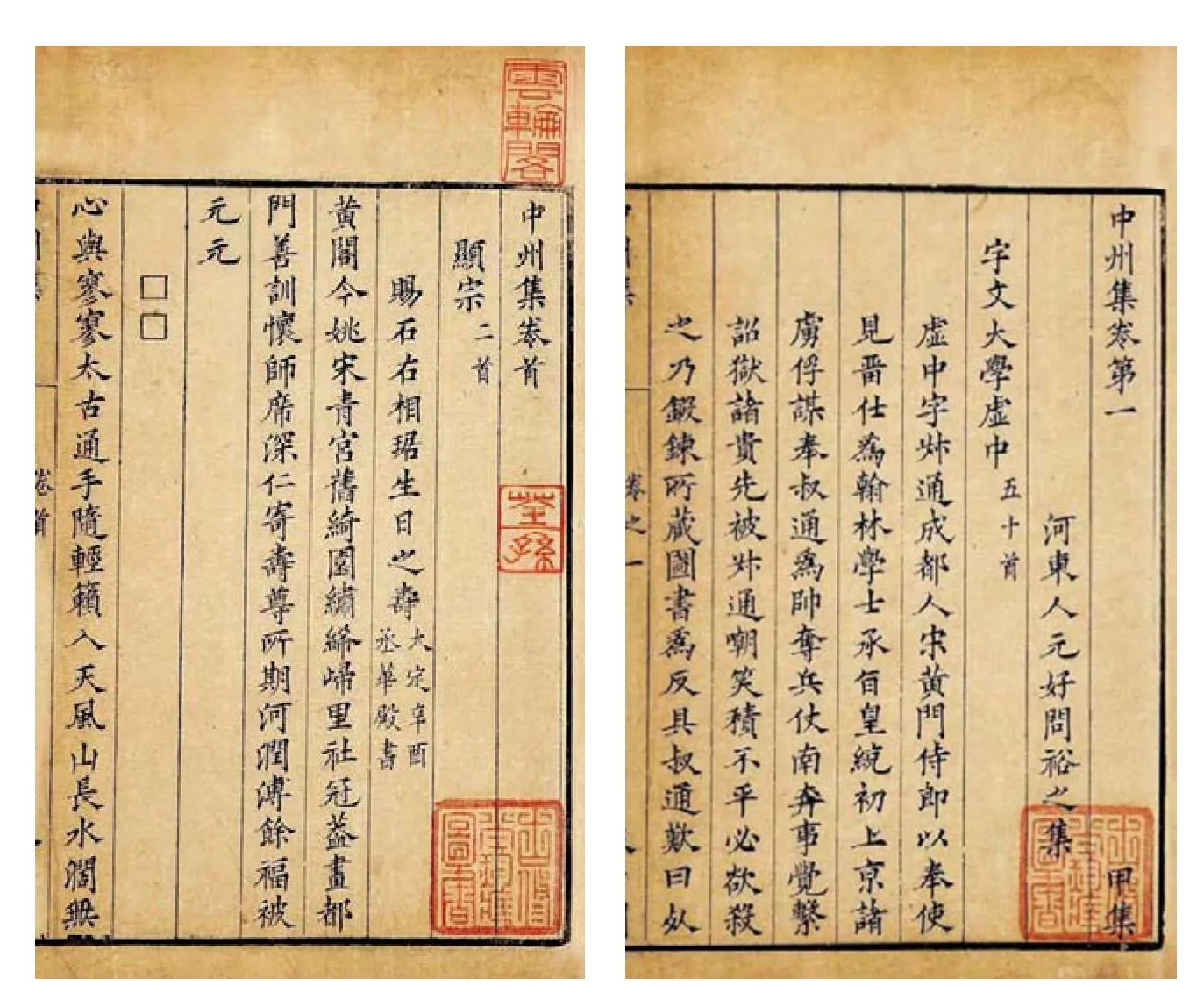

元好问辑《中州集》十卷

元好问

早期的元曲创作者元好问、史天泽等人

元好问、史天泽是中国历史上第一代元曲创始人、启蒙者和传播者。在蒙古汗国时代,他们就创作元散曲。而被后世称为元曲四大家的关汉卿、白朴、王实甫等人创作元杂剧的时代,已是元王朝建立之后的作为。

“问世间,情为何物,直教生死相许”的名句,就是元好问十六岁(金章宗泰和五年)创作的元散曲《雁丘词》。元好问7岁能诗,14岁从学郝天挺,六载而业成;金兴定五年(1221)进士,1231年秋受诏到汴京做了尚书省令史、左司都事,转员外郎。蒙古大军进攻汴京,金哀宗出逃,元好问被俘,蒙古国中书令耶律楚材敬重元好问,劝他归顺蒙古,而元好问坚持不做二臣。汴京城被蒙古军占领后, 45岁的元好问辗转山东聊城等地,他痛心金国沦亡、奸贼误国,编辑金国君臣诗词总集《中州集》。以“中州”名集,寓有缅怀故国的深意。

60岁时,元好问受真定都元帅史天泽的感召,落籍真定获鹿县白鹿泉。在真定与栾城人李冶和真定路督学张德辉成为挚友,号称“龙山三老”。并逐渐改变了与元朝对立的立场,编纂刻刊《中州集》,并亲笔写了《自题中州集后》。

元好问创作传授元曲是蒙古汗国时代,他66岁时《中州集》付梓。两年后,病逝在获鹿寓所,终年68岁,当时还是蒙古汗国时代。1271年元世祖定都元大都,此时元好问已病逝14年。元好问一生创作5000多首诗,今存1388首,词和散曲今存384首。其中晚年在真定创作的散曲70多篇,比元曲四大家早几十年。

真定万户世侯史天泽也是元曲家和启蒙者。元人钟嗣成所著《录鬼簿》记载,前期元曲作家56人,作品345种,其中就有史天泽。

正定元曲博物馆陈列的真定元曲创作领袖史天泽等人图文介绍

从散曲到杂剧的艺术发展之路

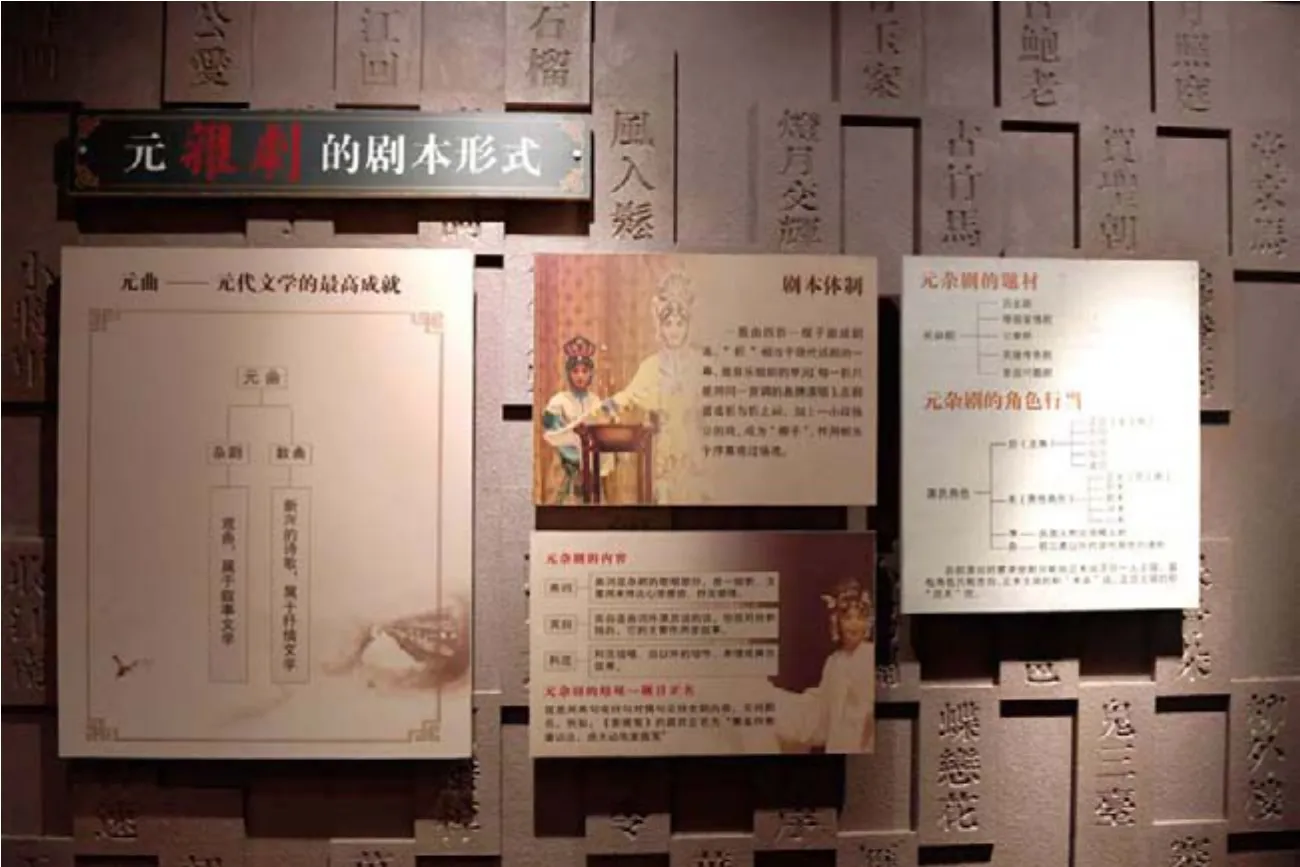

到了元代,“杂剧”在原有基础上大大发展,成为一种新型的戏剧形式。具备了戏剧的基本特点,唱、念、做、打俱全,标志着我国戏剧进入成熟阶段。

宋金时期是中国戏曲艺术的发展期。宋代“杂剧”,金代 “院本”和讲唱的“诸宫调”,是其中的主要代表。金代的真定是北宋灭亡后宫苑艺人演戏的集聚地,从乐曲形式、表演内容到观众,都为元杂剧的产生奠定了重要基础。

元曲曲牌

金灭北宋,南宋与金以淮河为界,南宋皇帝以“侄儿”名份敬奉金国皇帝。45年后,南宋 “中兴四大诗人”之一范成大受命出使金国,祈请金朝允许赵宋子孙祭扫汴京皇陵。他在真定、大名等地,看到中原遗民,“民亦久习胡俗”“男子髡顶” “村落间多不复巾,蓬辫如鬼”。在真定城里,老人拉着他的手痛哭流涕地诉说往事,称他是“中华佛国来的亲人”。范成大留下一首《真定舞》诗:“紫袖当棚雪鬓凋,曾随广乐奏云韶。老来未忍耆婆舞,犹倚黄钟衮六幺。”

正定元曲博物馆陈列的元杂剧剧本形式

范成大在这首诗小序中说:途中看到胡虏乐舞遍中华。唯真定尚有汴京旧乐工,“尚舞高平曲破”。这说明,金朝的真定,留下了很多北宋宫廷舞乐艺人,为元杂剧艺术复兴积累了人才基础。

而史天泽、元好问对汉文化的倡导,元散曲的创作成风,直接促进了元杂剧的复兴。元末朱经《青楼集·序》载:“我皇元初并海宇,而金之遗民若杜散人、白兰谷、关已斋辈,皆不屑仕进,乃嘲弄风月,流连光景。”他说的杜散人即杜善夫,是由金入元的作家,白兰谷即白朴(1226—1306),金亡(1234)时6岁。

元曲大家白朴与真定的生死情缘

元曲四大家中白朴地位显赫。白朴(1226-1306),字仁甫,号太素,一号兰谷,祖籍隩州(山西河曲),成长于真定,是真定养育了他,也是真定的经历,孕育了他的元曲成就。

1232年,真定等九路都元帅史天泽作为蒙古灭金的汉军副帅,攻破金朝南京汴京。6岁的白朴在战乱中失去了母亲,其父白华的同乡同僚元好问救助了白朴和他的姐姐。这年四月,元好问带着自己的子女和白朴姐弟渡河北上,流寓山东聊城,后寄居山东冠县令幕府。元好问虽然生活非常艰辛,但仍把白朴姐弟视如亲生骨肉,关怀备至。

白朴父亲白华在金朝灭亡后,先投南宋,后投降史天泽,在真定受到史天泽政治上的尊重和照顾,从此落籍真定。白朴11岁那年秋天,元好问带着白朴姐弟从山东经真定回山西,得知白华在史天泽幕府,让白华、白朴父子、父女相见。为此,白华作《满庭芳·示列子新词》,表达当时心情。其中有“今何夕,灯前儿女,飘荡喜生还”。他十分感激元好问在国破家亡时为他抚育儿女,曾作诗答谢:“顾我真成丧家犬,赖君曾护落窠儿。”

据安徽六安白家庵《白氏宗谱》卷二记载:白华“隐居真定,既又卜筑滹阳。”就是滹沱河之阳。白朴天资聪颖,很快就以能诗善赋而知名乡里。元好问为整理《中州集》,往来于大都和真定,关心白朴学业,曾有诗夸赞白朴说:“元白通家旧,诸郎独汝贤。”勉励他刻苦用功。

史天泽喜爱白朴的才华,给予白华父子关照。而且在史天泽挽留之下,元好问落籍真定获鹿县,创作散曲,成为元曲早期启蒙者之一。

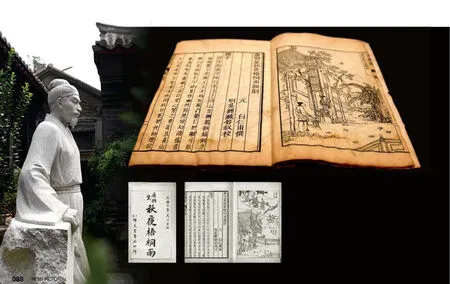

民国上海锦文堂书局印《唐明皇秋夜梧桐雨》

白朴十五岁即开始与父亲、元好问和史天泽对诗,创作散曲。白朴在他的作品中提到了与史天泽的交情,如《春从天上来》序中提及:“至元四年暮遇圣节,真定总府请做寿词。”就是史天泽请白朴写祝寿颂词;《水龙吟》词序中亦云:“送史总帅镇西川,时方混一。”

白朴成年后,游元大都,结识了关汉卿和杂剧演员珠帘秀及其他歌妓、乐工,成为朋友,且与珠帘秀写过一些艳诗,表现出杰出的才气。

河南省社科联主席胡世厚多年研究白朴父子身世之谜,他在白朴晚年安家的六安市白家庵村,与白氏家族联系,看到该家族的《白氏家谱》,其中记载:白朴在真定娶妻生子,成家立业。

1261年四月,元世祖命各路举荐人才。当时已成为中书左丞相的史天泽亲自向忽必烈推荐36岁的白朴入朝为官。而才华横溢的白朴,却做出了出乎父亲和史天泽意料的决定,他谢绝举荐,明确表示不愿入仕。白朴何以拒绝这个改变命运的机会?他何以报答史天泽的扶助之恩?白朴好友王博文在白朴著作《天籁集》序中说:“丧乱之后,自是不茹荤血,人问其故,曰‘俟见吾亲,则如初’。”战争在他幼小心灵中烙下深刻的伤痕,使得白朴终身不食肉。另外,白朴深受元好问的影响。元好问终身不仕元,白朴最能体悟这位恩人难以平复的情感。国仇家恨,使白朴不能做蒙古和元朝的官。

正定元曲博物馆陈列的勾栏瓦肆微缩景观

白朴南下,从杭州到金陵。41岁时回到真定。又有人建议他去朝中做官,他谢绝了。此后,再度南下,后因其父和原配夫人去世,他又回到真定。胡世厚通过查找白朴及其家人的谱牒等史料,论证白朴约51岁后离开真定,曾在杭州一带游历,过着诗酒仙游的生活。其小儿子白镛官正三品,迁官江南,白朴55岁时移居建康,定居金陵的桐树湾(今南京秦淮河西岸武定桥与镇淮桥之间),被儿子赡养。

历来评论元杂剧,都将白朴与关汉卿、马致远、郑光祖并列四大家。白朴一生创作杂剧16种,现存《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月东墙记》 《裴少俊墙头马上》三种,还有《韩翠颦御水流红叶》《李克用箭射双雕》的残本。同时,白朴还是把北方杂剧带到南方的作家。

其作品《梧桐雨》被戏剧界列为中国古典十大悲剧之一,《墙头马上》被列为中国古典十大喜剧之一。这些作品都被改编成了昆曲和若干地方剧,至今仍在戏剧舞台上演。清人李调元《雨村曲话》说:“元人咏马嵬事无虑数十家,白仁甫《梧桐雨》剧为最。”国学大师王国维《人间词话》说:“白仁甫《秋夜梧桐雨》剧,沈雄悲壮,为元曲冠冕。”

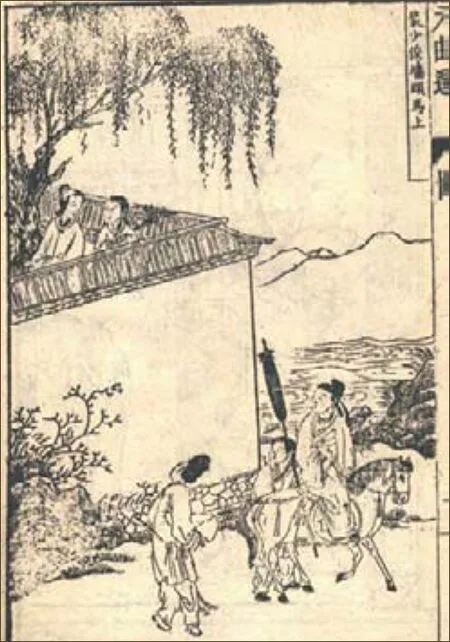

《墙头马上》插图

《墙头马上》剧照

安徽六安《白氏宗谱》记载,白华、白朴在真定居住,死后则归葬灵寿。

白朴也是有成就的散曲作家。他受元好问的教育,15岁创作散曲,是蒙古汗国时代最早的散曲家之一,比关汉卿还早。白朴的散曲大多是叹世、咏景和闺怨之作。曲词秀丽清新,有些小令颇有民歌特点。白朴的词流传至今100余首,大多为怀古、闲适、咏物与应酬之作,豪放婉约兼而有之,不少怀古之作,寄托故国之思。今存《天籁集》词2卷。散曲存小令37首,套曲4首,今人隋树森《全元散曲》收录。

六安白家庵《白氏家谱》记载:白朴父亲白华落籍真定,死后“葬于真定路灵寿县朱乐村凤凰墩”。白朴虽晚年在六安白家庵安度,死后却归葬白华墓前,说明白朴一生没忘记养育他的真定。所以,他始终自称真定白朴。

正定元曲博物馆陈列的真定元曲作家群像

真定元曲作家群

元代钟嗣成《录鬼簿》所录元杂剧兴盛时期作家56人,作品345种,其中真定作家7人,作品45种,分别占总数的12.4%和13%。

据明朝臧懋循所编《元曲选》和当代人隋树森所编《元曲选外编》整理,流传至今并较为完整的作品共计162种,真定作家作品12种。白朴、李文蔚、尚仲贤、戴善甫,还有侯正卿、江德润、史天泽、史樟等等,都为元曲艺术发展作出了历史贡献。与此相关的是,在元杂剧演出方面,真定也是名角汇聚,演出频繁,推进了元杂剧的繁荣,使真定成为元杂剧的创作和演出中心。

编辑/金凌霞