听,次元壁破碎的声音

黄语晴

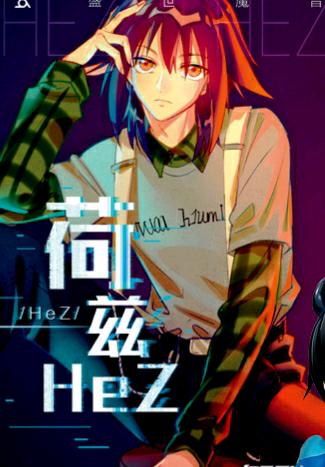

9月2日,今年颇受关注的音乐选秀网综《明日之子》播出了6进5的比赛,最终获得全国第六名的选手名叫荷兹。然而荷兹并不是真人。

他是一个来自二次元的虚拟歌手。

荷兹,男,18岁,身高179厘米,体重60公斤,天蝎座,喜欢紫色和猫—尽管每次登场表演都只有影像,但荷兹有自己的全套人设,此番亮相之后也有了名为“充电宝”的粉丝群体,可以说已经初尝走红滋味。

由于该虚拟形象的制作公司哇唧唧哇同时也是《明日之子》的出品方之一,自开播以来,荷兹的屡次晋级成为有争议的话题,但这并没有妨碍哇唧唧哇收割炒作成果:5个月内,荷兹在微博聚集了16万粉丝,大步赶上其他“出道”已久的虚拟歌手,随后还拿下了必胜客比萨的代言合同,快速兑现了自己的商业价值。

有赖最近几年增强现实(AR)、全息投影和动作捕捉技术的进步,在舞台上看到虚拟歌手单独或是与真人歌手同台表演已不是什么稀奇事儿,这些实际上并不存在的歌手的歌也有一些成为热门—2016年湖南卫视的跨年演唱会上,李宇春就翻唱了虚拟歌手洛天依及言和的《普通DISCO》。

有一定知名度和粉丝基础的虚拟歌手比如洛天依甚至还举办了自己的演唱会。今年6月,包括洛天依等虚拟歌手在内的组合Vsinger的首场全息投影演唱会在上海梅赛德斯-奔驰文化中心举行,7月,bilibili(以下简称“B站”)旗下的演唱会品牌Bilibili Macro Link也在同一个场地举办了首场虚拟歌手的全息演唱会,另一个知名虚拟歌手星尘的全息演唱会档期则定在了12月。

这些是从前很难看到的热闹场景。“2015年时,我们还觉得开演唱会这事儿,10年之内都没戏。”虚拟歌手原创音乐作者、《普通DISCO》的创作者ilem对《第一财经周刊》说。

但如果你不是一個二次元受众,虚拟歌手这个概念想必仍会引出一连串疑问。比如,这些形象是怎么制造出来的?声音是谁的?谁为他们做的人设?是按什么原则设定的?他们是否有情感?又如何跟粉丝互动?

在大众视角里,目前最著名的二次元歌手形象可能要数日本的初音未来。初音未来于2007年出道,至今已举办过十几场演唱会,代言和授权过的商品包括服装、游戏、手机、汽车等多个品类,身价超过百亿日元。

回到国内来看,虚拟歌手市场在2012年起步。东方栀子作为中国最早一批的虚拟偶像,却在这一年被制作方天津电视台放弃开发;同年,天矢禾念(以下简称“禾念”)与雅马哈合作,运营了第一个相对成熟的中文虚拟歌姬洛天依,如今该角色已在微博上积累了180万粉丝。和早期东方栀子的开发之路相似,在2016年以前,以禾念为主的代理公司经历了争议、挣扎与重组,直到2016年,洛天依登上大众舞台,市场才逐渐对虚拟歌手树立起信心。

“我们每天接触这行,现在常常会听到这里出了一个虚拟偶像,那里又出了一个虚拟偶像。”禾念的市场总监程若涵说。而在几年前,当现任星尘团队的负责人李迪克从大学毕业时,“还没有人觉得这个东西能做成事业。”

广义上,虚拟歌手指的是“会唱歌的虚拟角色”,但狭义上的虚拟歌手必须具备两个特征:一是拥有独立声库,二是能够“调教”。独立声库是指制作方邀请声优(配音演员)来录制中文发声音节,通过提取人声元素后期组合编辑,制成属于虚拟人物的角色声库;而调教是指人们可以通过雅马哈VOCALOID这类编辑软件,将虚拟角色的声音与音乐相结合,从而让虚拟角色用其特有的声音唱歌。

因此,在狭义的定义范畴里,洛天依这类拥有独立声库、可以调教的角色,和荷兹这样直接采用人声电子化配音的角色属于不同范畴,也有着完全不同的运营方式。本质上,荷兹的运营类似于真人明星运营,其人设、歌曲内容大部分来自官方;而洛天依的运营,效仿的是初音未来的UGC运营模式,其歌曲内容、个人属性都是“由粉丝定的”—洛天依目前拥有超过1万首歌曲,都是由二次元领域的社团及音乐人制作、上传的,官方通过购得版权或征集歌曲,制成CD专辑发售。

支撑起这种UGC经纪模式的,是二次元圈内一批活跃于音乐创作的年轻人,他们为虚拟偶像作词作曲、创作海报和视频,被称作“P主”,也是UGC运营模式的核心。

和普通人一样,这些P主在现实生活里各有自己的职业身份—比如投行从业者、酒店管理人员、教师和学生—他们通常是运用业余时间来创作,而且其中有些人的身份你甚至很难料到。虚拟歌手原创音乐作者litterzy告诉《第一财经周刊》,他有一个长期为虚拟歌手撰写中国风歌曲的歌词的合作者,对方在现实生活中的身份是一名城管。

洛天依那首被李宇春翻了牌子的《普通DISCO》的创作者ilem也认为自己并非典型的二次元爱好者。他的情况其实正代表了一群因热爱编曲走入虚拟歌手创作圈的人。换句话说,虚拟歌手的音频创作实际上成了他们编曲的一个输出渠道,“一开始做编曲,出来的都是纯音乐,没有歌手会来跟你合作,但虚拟歌手能够模仿或者代替人声来唱歌,比你约一个歌手来唱要容易得多。”ilem说。

旁观者通常会设想这群创作者对虚拟歌手颇为狂热,然而他们实际上比想象中要理性得多。litterzy的本职是大学美术教师,平常混迹于各个动漫社团,组建了自己的乐队,也经常在漫展上和其他歌手拼团演出,目前已经能相对稳定地接到一些商业编曲需求,但通过虚拟歌手来发布新曲仍是他惯用的一种方式。准备策划一首新曲时,他会在圈内找到有作词、调教、绘画和做视频等不同特长的创作人,用一到两个月制成完整的音乐视频,最后发布到B站。团队是临时组建的,每个人来自不同背景,大多是在网上相识的,没有报酬,全凭兴趣聚集。整个制作过程都在QQ群里沟通,做完以后,工作群就变成了聊天群,团队成员仍保持联系。

和日本不同的一点是,目前国内只有极少P主能以这样的歌曲创作为生。虽然一些二次元游戏制作商会请粉丝较多的P主定制单曲—费用一般在几千元到1万元—但创作者的接单频率极不稳定。另有一些P主会自己筹资出实体专辑,再通过漫展、淘宝渠道发售,但一张专辑通常也要卖到3000到5000张才能回本。

P主们通常要么孤军奋战,要么活跃于动漫社团,相互合作、分享商业资源,其中一部分动漫社团会发展成商业性质的工作室,设置几个全职的社团运营者,把社团内部的创作人作为自己的资源,推向商业市场。已经出过几张专辑的汐音社,以及虚拟歌手星尘的制作团队,都脱胎于动漫社团。

绝大多数P主都表示他们的创作热情主要源于某种“成就感”。“我们拥有这样的能力,并且能够在这个东西上面获得我们想要的成就感。”身为P主的DELA认为这是虚拟歌手创作吸引他们的主要原因。在今年6月洛天依的演唱会上,litterzy也有了机会与自己喜欢的虚拟歌手言和“同台”,并以作曲者的身份演奏自己为言和撰写的曲目《刀剑春秋》,“第一次在这么大的舞台上演奏自己的曲子,蛮感动的。”litterzy说。

有趣的是,如果这些P主制作、上传的UGC作品获得足够的点击量,就可能反作用于虚拟歌手的运营,甚至可能对虚拟歌手的人物设定产生影响。

在虚拟形象的运营上,官方一般只规定虚拟歌手的形象特征、年龄、生日、身高这些基本信息—比如洛天依的官方人设是“15岁,来自外星的少女”。但现在,洛天依的粉丝普遍认同她还具有“吃货属性”。这个“吃货属性”,就来自于洛天依“出道”当年,P主H.K.君创作的一首UGC歌曲《千年食谱颂》。这首歌的唱词填满了中国菜式,是洛天依出道早期第一首点击量过百万的传说级歌曲,并在圈内引发了现象级的改编与复制,一时间,网上关于洛天依的UGC海报、视频、音频、同人小说都出现了与美食有关的内容。

“这种出现是爆发式的。一开始只是一首歌《千年食谱颂》发布,之后在曲绘里,洛天依就拿着小笼包,再往后关于洛天依吃货属性的各种作品都出来了。”禾念董事兼总经理曹璞告诉《第一财经周刊》。如果某个UGC作品带来的人物属性在圈内走红,被粉丝广泛接受,官方也会认可这一人物属性的存在。“当粉丝给出的设定成熟了,我们官方就会考虑给洛天依加上这个属性。”曹璞说。

UGC作品有时甚至还能够救活一个虚拟角色。比如2012年曾被放弃角色开发的东方栀子,其粉丝后来自发录制音源、创作歌曲,让东方栀子从官方制定、由人声配音的虚拟偶像,转变为拥有独立声库的虚拟歌手,并通过开发不同音源、上传创作内容,将这个被官方放弃的角色延续到了现在。这也是二次元粉丝通过UGC文化,反向塑造虚拟角色的最好案例。

所以,当越多的P主为一位虚拟歌手创作内容,该虚拟歌手的影响力就会越大。“初音其实也是这个逻辑,她迎合了一大批有这种需求的音乐人。这些人觉得给歌手写歌更难出名,或者是他们单纯喜爱这个角色,于是就拿初音来发歌,当时日本的弹幕网站上有一大批很有才华的创作人火了,也让初音成功了。”李迪克说。

至于拥有这些虚拟角色的制作公司,其典型的商业模式分为两种:出售声库和形象运营。由于中文发音复杂,音源的录音量是日文的6倍,每个中文虚拟歌手的声库开发时间都在8个月以上,且要持续更新声库;而形象运营则包括:确定和更新角色形象、招募P主制作专辑、卖专辑、卖周边、开演唱会卖票和商业形象授权。

一些制作公司也开始探索更多的商业模式。比如虚拟歌手嫣汐的制作公司优他动漫除了常规的声库制作与形象运营,还运用嫣汐的人设开发了养成类手游,计划通过虚拟产品的销售来变现;制作虚拟歌手星尘的福托科技在运营上则偏向内容创作:签约创作人,自主创作和发行虚拟歌手的专辑、画册、周边。这种偏向于创作的运营模式,也体现出一批二次元创作人的理想主义—星尘的制作团队前身是一个用语音合成软件VOCALOID来创作社团,他们想通过星尘这个虚拟歌手为创作人提供更多机会。

“我们去漫展时也会宣传这些创作人,希望把星尘作为展现创作人的平台,让国内的优秀创作人依靠创作得到更好的收入。”李迪克说。

但商业是非常现实的一件事。在国内的虚拟歌手领域,公司想依靠内容创作运营来获得收入非常艰难,大部分收入还是来源于形象授权。目前,国内人气最高的虚拟歌手洛天依已经拿下了不少品牌合作。从代言光明饮料与日清拉面、和三只松鼠在双11联合推出《好吃歌》,到“演唱”《忍者神龟2:破影而出》中国区主题曲、在院线电影《闪光少女》中出镜—你可以将这些授权看作虚拟歌手商业价值的兑现,也可以视为一种节省成本的营销。

禾念为今年6月的Vsinger虚拟歌手全息投影演唱会投入了2000万元,同样没有收回成本,曹璞将之解释为一种必要的“内容投资”。至于禾念未来的变现手段,她不愿过多透露。“我们的商业模式包括形象授权、演出、专辑周边等,后续还有很多方式,我们要打造的是IP。”曹璞说。

她应该庆幸的是,在这个烧钱投入的阶段,一群因兴趣聚集的P主已经帮他们解决了成本最高昂的部分:原创内容。未来我们很可能会看到更多虚拟歌手出现,在一个“二次元娱乐圈”内相互竞争,甚至是像荷兹这样,走到大众平台上与真人歌手竞争。

同时,B站上的P主也在更新换代。根据禾念的演唱会数据统计,虚拟歌手的粉丝在10岁至30岁之间,核心粉丝在15岁至25岁。当一些P主步入工作,他们会选择把虚拟歌手的内容创作当作单纯的业余兴趣。而下一批加入社团的新人,会是接替他们更新的主力。

“以前是一个月在B站更新一首。现在停摆了,没什么具体打算,之后有时间就做。”DELA毕业后,把心思都放在了酒店管理的本职工作上。至于掉粉的问题,“我的初衷不是为了粉丝,而是興趣。我得有我自己的节奏。”endprint