集体协商评价指标设计与应用研究

谢玉华 苏策 张媚 杨玉芳

摘要:集体协商推行多年实效甚微,亟待提高集体协商质量。国内没有对集体协商评价的研究,西方集体谈判评价理论和指标体系都不适合中国的实践。因此,从集体协商代表、集体协商程序、工会组织、集体合同和集体协商效果五个方面建立

企业集体协商评价指标体系,并选取三家不同性质的企业对指标体系进行评价,以验证指标体系的合理性和可行性。结果显示:该评价指标不同于集体谈判重产出效果的评价,它兼顾了协商效果和协商组织的健全及协商过程的规范,是对集体协商和集体谈判理论的补充。

关键词:劳动关系;工会;集体协商;集体谈判

中图分类号:F246文献标识码:A文章编号:10037217(2017)05009905

一、问题提出及研究综述

集體谈判是市场经济国家解决劳资冲突的核心制度,被誉为工业文明的成果。我国引入这一制度,但强调基于劳资合作的协商而不是基于对抗的谈判[1],故称之为集体协商。我国将集体协商视为构建和谐劳动关系的“牛鼻子”,2011年全国推行普遍建立工资集体协商的“彩虹计划”,集体协商的覆盖率极大地提高,但实效甚微,广为学术界诟病;2014—2016年,全国范围内大力推进集体合同制度“攻坚计划”的实施,旨在提升集体协商的质量和实效。2015年中共中央国务院出台“关于构建和谐劳动关系的意见(10号文件)”提出,要扩大集体协商覆盖面、增强实效性,以此改善劳动关系。但是,集体协商的有效性如何评价,国内尚没有完整的评价指标;国外的集体谈判评价指标不适合中国实际。学术界亟待探索中国集体协商的评价指标。

发达市场经济国家集体谈判经历了100多年的发展,源自劳资漫长斗争之后的妥协,通过各国法律得以规制,对经济社会产生多方面的调节作用,使劳资由无序冲突走向有序博弈。具体来说,通过集体谈判以提高工会成员工资,提高幅度平均在15%~20%之间;保护弱势劳动者的工资水平及增长,降低劳动者的收入差距[2];增加工人福利水平和种类;获得各种就业保障;提高职业安全与健康[3]。

由于集体谈判缔结的集体合同具有强约束力,因此,一些评价指标主要从集体合同的文本中总结提炼而得出[4]。同时,因开发测量统一的集体谈判产出的工具困难较多,涉及到较多的自变量[5],无法保证测量的清晰有效,所以一直没有形成统一的测量标准,已有的测量指标主要从工资和非工资指标展开。早期的测量注重工资指标,如Anderson认为,集体谈判的产出包括:

工作单元中的年度最低工资、

年最低工资的改变占比、

非工资集体谈判产出的水平、

非工资产出变化占比[6]。也有学者从集体谈判是增加还是减少了劳资冲突来判断其效果

。21世纪以来,受全球化的冲击,发达市场经济国家失业率提高,为保障就业权利,集体谈判更多关注收入和就业保障条款,设置解雇制约,对就业保护的程度成为集体谈判和集体合同的重要评判指标[8]。

中国的集体协商效果备受学术界批评。自上而下推行的集体协商“形式主义”盛行,导致高签订率低实效[9];企业制定的集体合同照搬照抄政府提供的范本而无实质内容[10],集体协商没有劳资真正参与,更没有劳方与资方的博弈[11],因而没有形成体现双方意志的集体合同[12]。中国轰轰烈烈推行工资集体协商“彩虹计划”,几乎是政府和工会的数字游戏[13]。但也有学者认为,中国一些地方政府和总工会强力推行的行业集体协商样板案例中,集体谈判实践对工资和其他劳动条件都有实质性的影响力[14]。而广东南海本田等企业罢工后在地方政府、总工会及社会各方斡旋帮助下建立起来的集体协商,真正实现了工资增长、社保补缴、劳动条件改进等作用[14]。那么,中国集体协商的效果到底如何评价呢?

中国的集体协商不同于发达市场经济国家的集体谈判。西方集体谈判基于劳资自治,由劳资双方反复博弈后产生,基本上经历劳资冲突——工人罢工、资方闭厂——集体谈判——政府由不干预到规制[15]。中国的集体协商是政府主导推动的,从1990年代开始就走的是一条由国家主导、以企业集体协商为主体,企业、行业和地区集体协商迅速发展的独特的发展道路,强调建立在劳资平等协商、企业民主管理的基础上,为社会稳定服务[16]。中国集体协商制度与西方的集体谈判制度在本质、形式和效果上存在较大差别。

总之,在西方成熟的集体谈判制度下,集体谈判的效果主要从产出结果(效果)来评价;而中国集体协商的历史不长且没有经历劳资自主博弈的过程,因此,集体协商既要从产出结果(效果)来评价,又要从协商过程来评价,需要构建适合中国本土的集体协商指标体系,既从理论上弥补集体谈判的中国元素,又能指导中国正在开展的集体协商实践。

二、集体协商评价指标体系的构建

指标体系的构建是具体到抽象再到具体的辩证逻辑思维过程,一般分为三个步骤:理论梳理、指标体系初选、指标体系优化,重点在于指标的确定和指标权重的分配[17]。首先,在文献整理、资料分析和综合相关理论的基础上进行评价指标的初设;然后,请专家进行初始设计,再利用统计分析方法筛选初始指标,采用科学方法确定指标权重;最后,加以运用完善。其基本过程为:理论分析,专家设计;问卷调查,多数选择;运用磨合,不断完善[18]。鉴于中国集体协商区别于西方的集体谈判,而且发育不成熟,尚处于法律政策的推广过程中,因此,本文先对法律政策文件进行质性分析归纳初始指标,通过专家打分法进行评价指标筛选;然后,通过问卷调查得到数据进行鉴别力分析和相关性分析,以精选和剔除指标,再运用层次分析法确定指标权重组成评价指标体系;最后,经过案例应用来检验和完善集体协商的评价指标体系。

财经理论与实践(双月刊)2017年第5期

2017年第5期(总第209期)谢玉华,苏策,张媚,杨玉芳:集体协商评价指标设计与应用研究endprint

首先,对《集体合同规定》及各省市出台的《集体合同规定》《工资集体协商规定》等30份法规文本进行归类整理,两位研究者背对背对这些文本资料进行质性编码,意见不同则由第三者研究并讨论确定。由此得到27个二级指标,并将二级指标根据属性相似归类获得4个一级指标,如表1所示。

接着,运用专家打分法,共计邀请10位专家对质性编码得到的评价指标进行评价,并根据评价结果进行指标修正。10位专家分别为:来自省级人社部门1人、省市区总工会3人、劳动关系学者1人、劳动法律师1人、企业人力资源经理2人、企业工会主席2人。专家涵盖集体协商理论和实践的各方面人员,具有典型性和代表性。通过两轮的专家打分,反馈并汇总专家意见,补充1个一级评价指标(B5工会组织建设)和8个二级指标(B25集体合同的操作性,B48劳动关系改善,B49劳动用工规范,B51工会组织健全,B52工会的地位,B53调解劳动争议,B54维权能力,B55工会主席胜任力)。增加的指标反映中国集体协商的特色:现阶段中国集体协商在于工会组织的建立健全,协商目标主要是改善劳动关系。

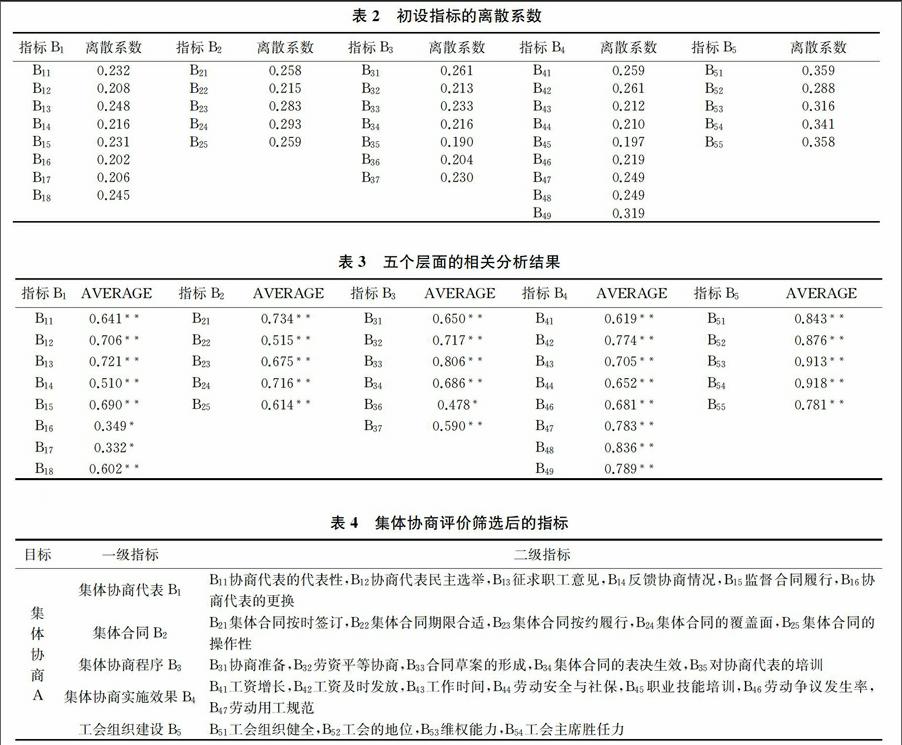

之后,运用鉴别力分析和相关性分析依次对初始指标进行筛选和剔除处理。通过发放调查问卷进行鉴别力分析,问卷采用Liker五点式量表,问卷调研对象为企业高层管理者、人力资源经理以及工会主席,被试者根据对企业集体协商的认知情况判断每个条目的重要程度并打分。调查历时三个月,共调查不同行业不同性质的32家企业,每家企业都从集体协商劳资双方选取被调查者。发放问卷98份,其中有效问卷为76份,问卷的有效回收率为776%。通过整理分析问卷数据,根据离散系数公式计算离散系数,分别求出35个初设指标的离散系数,如表2所示。

由表2可知,B35集体合同公示和B45女工权益的指标离散系數分别为0.190、0.197,均小于0.2,系数数值较低,故将其剔除,解决指标重复问题,使各指标更有代表性。

然后,对各个指标进行相关性分析,分别求出一级指标的平均值,运用SPSS23.0软件计算各指标分数与平均值之间的相关系数,如表3所示。结果显示:B16(0.349)、B17(0.332)和B37(0.478)与其一级指标平均值的相关系数较小(均小于0.5),因此,这三个指标对评价目标的作用不显著,故删除B16、B17、B36。其它指标相关系数均在0.5以上,全部保留。

最终得到由5个一级指标和27个二级指标构成的企业集体协商评价指标体系,如表4所示。通过以上指标筛选和剔除过程可知,指标选取合理,保证了评价指标可以全面准确地反映企业集体协商的内涵和特征,同时避免指标的重复和交叉。

注:**表示在0.01 (双侧)的水平下显著相关;*表示在0.05 (双侧)的水平下显著相关。

三、集体协商评价指标的权重确立

本文采用层析分析法确定指标权重。借助国内劳动关系学术会议及工人研究论坛开会的机会,共发放10份《企业集体协商指标权重打分问卷》,被调查的学者均为劳动关系领域的资深学者,且对中国劳动关系的现状具有深刻认知。

同时,为了保证测量数据的真实可行性,向两位具有企业集体协商丰富实践经验的专家发放了问卷。

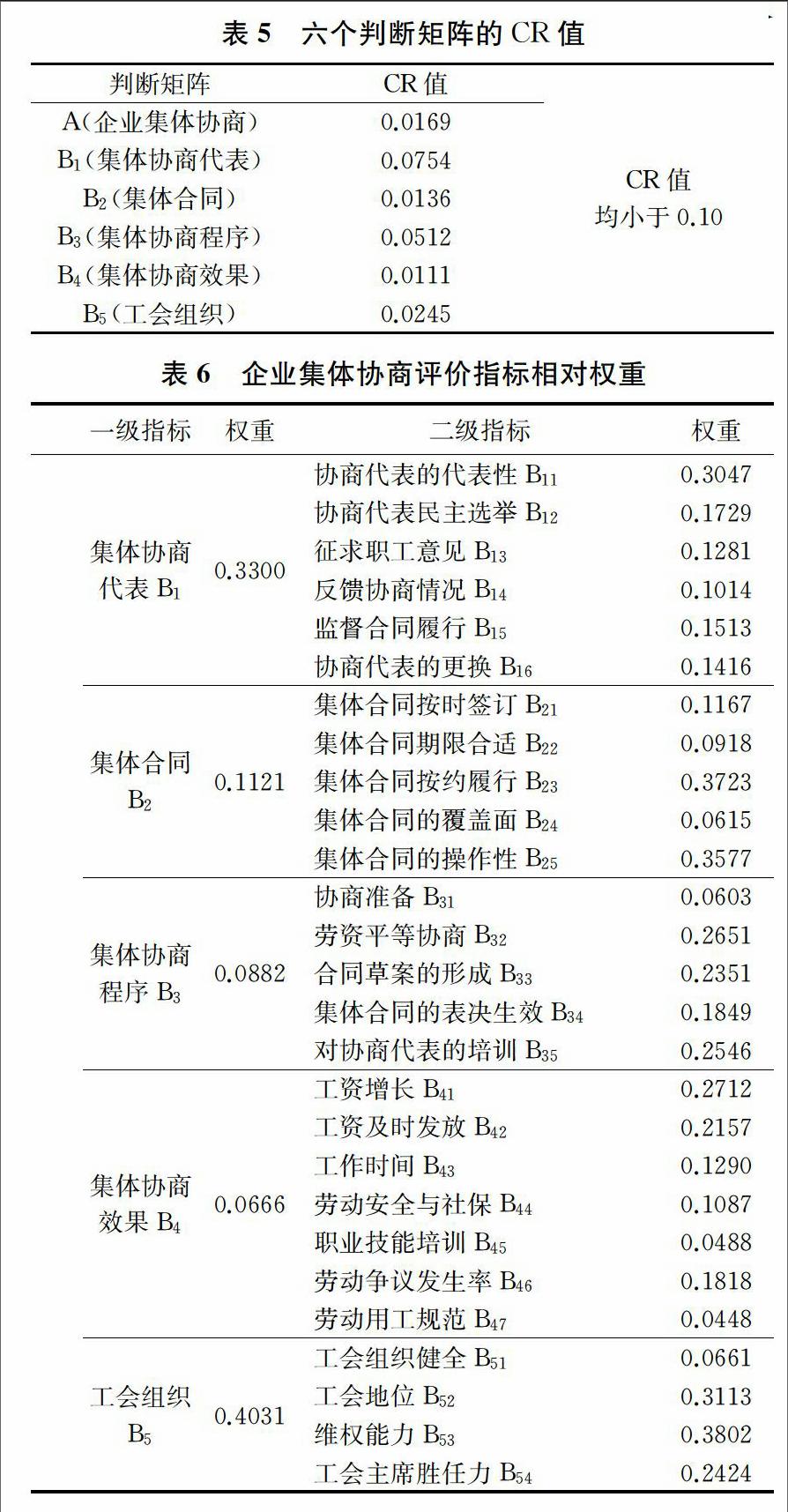

通过对回收的问卷进行整理分析,根据专家的评分情况,运用1~9标度法将结果数值化,得到六个判断矩阵。

将最终形成的六个判断矩阵反馈给参与评分的专家并听取意见,认为得分情况与实际情况较为一致,推算过程严谨,符合预期判断。

为了进一步验证六个判断矩阵的有效性,通过yaahp0.5.2软件计算,一致性比例CR均小于0.1,说明判断矩阵一致性较高,可以进行权重计算。检验结果如表5所示。

通过上述步骤得到了最终完整的企业集体协商评价指标体系,如表6所示。由表6可知,本指标体系的权重分配中,各指标差异较大。一级指标中,“工会组织”所占权重为0.4031,而“集体协商效果”的权重仅占0.0666,两者相差约6倍。在二级指标中,权重分布同样不均衡。以上权重分配数值上的差别,反映出现阶段我国企业集体协商的特点:工会组织的健全是起点,集体协商代表的代表性是关键,在此基础上才能开展真正的协商并使协商有实效。

四、集体协商评价指标体系的应用

为验证指标的有效性,本文选取湖南省三家不同性质的企业进行调研,以下分别用甲(外资企业)、乙(民营企业)、丙(国有企业)表示。三家企业规模均属于中等以上,在湖南省的集体合同推进工作中都是行业先进,较好地满足了指标验证的要求。从以上企业各随机抽取30位不同职位的员工填写问卷,共发放问卷90份,回收90份,有效率为100%。

首先,要求被调查者对问卷设置的指标项进行打分。然后,进行问卷处理:先将调查得到的二级指标得分进行简单平均后,根据指标权重计算二级指标得分;对二级指标结果进行线性加权分别计算三家企业一级指标得分。最后,根据一级指标的得分情况和权重,计算三家企业集体协商实施情况综合得分,计算结果为:

甲(外企)= 0.33Z1+0.1121Z2+0.0882Z3+00666Z4+0.4031Z5 = 3.06

乙(民企)= 0.33Z1+0.1121Z2+0.0882Z3+00666Z4+0.4031Z5 = 2.73

丙(国企)= 0.33Z1+0.1121Z2+0.0882Z3+00666Z4+0.4031Z5 = 3.19

由评价结果可知,三个样本企业的集体协商评价中,丙企业得分最高(3.19),甲企业得分第二(306),乙企业得分最低(2.73)。将评价结果与湖南省总工会和省人社厅的访谈结果①进行对比,得到的结论一致。但总体而言,即使是集体协商的行业代表,三家企业的集体协商实施情况都不容乐观(得分均低于3.50分)。综上可知,实证效果验证了本评价体系可以对企业集体协商的实施情况进行评价。endprint

五、结论

以上通过质性分析和专家打分法初步构建了企业集体协商评价指标体系,通过鉴别力分析和相关分析对初设的指标进行筛选和剔除,最终得到了由5个一级指标

和27个二级指标构成的企业集体协商评价指标体系。然后,运用层次分析法赋予各指标的权重,构建完整的集体协商评价指标体系,并对三家企业进行验证,表明集体协商评价指标合理。

集体协商评价指标体系不同于西方的集体谈判评价指标,后者注重集体谈判的产出效果,而前者兼顾结果和过程,尤其在中国,工会组织的建立健全、协商代表的代表性是开展集体协商的基础;协商程序规范、集体合同可操作并得到落实,才有可能有集体协商的效果产生。这符合中国“普遍建立工会”“普遍开展集体协商”的现实,也是目前集体协商推进中亟待解决的问题。中国集体协商评价指标的构建,是对西方话语体系下的集体谈判理论的补充。随着集体协商的深入,组织健全和程序规范问题逐步解决,集体协商的实效逐步显现,集体协商的评价指标也将随之完善。

注释:

①湖南省企业集体合同的实施情况,国有企业优于外资企业,外资企业优于民营企业。

参考文献:

[1] Simon C,ChangHee L,Qi L.Collective consultation and industrial relations in China[J].British Journal of Industrial Relations,2004(6):235-254.

[2] Oliver D.Wage determination in Australia:the impact of qualifications,awards and enterprise agreements[J].Journal of Industrial Relations,2016(2):69-92.

[3] 哈里·C·卡兹.集体谈判与产业关系概论[M].大连:东北财经大学出版社,2010:243-244.

[4] Carlos G S.Job satisfaction,Union membership and collective bargaining european[J].Journal of Industrial Relations,2009(15):91-95.

[5] Kochan T A,Block RN.An interindustry analysis of bargaining outcomes:preliminary evidence from twodigit industries[J].Quarterly Journal of Economics,1977,91(3):431-52.

[6] Anderson J C.Determinants of bargaining outcomes in the federal government of Canada[J].Industrial and Labor Relations Review,1979,32(2):224-241.

[7] Lehr A,Akkerman A,Torenvlied R.Spillover and conflict in collective bargaining:evidence from a survey of dutch union and firm negotiators[J].Work Employment & Society,2015,29(4):641-660.

[8] Freeman R B.Job satisfaction as an economic variable[J].American Economic Review,1978,68(2):135-141.

[9] 冯同庆.近年来工资集体协商取向的正误分析——是自上而下还是自下而上结合[J].马克思主义与现实,2012(2):180-185.

[10] Malcolm W,Ng S H.Collective concracts in Chinese enterprises:a new brand of collective bargaining under “market socialism”[J].British Journal of Industrial Relations,1999(6):295-314.

[11] Chan A.organizing walmart in China:two steps forward,one step back for Chinas unions[J].New Labor Forum,2007,16(2):87-96.

[12] 常凯.劳动关系的集体化转型与政府劳工政策的完善[J].中国社会科学,2013(6):91-108+206.

[13] 谢玉华,杨玉芳,郭永星.工资集体协商形成机制及效果实证研究[J].广东社会科学,2017(2):28-36

[14] Lee C H,Brown W,& Wen X.What sort of collective bargaining is emerging in China?[J].British Journal of Industrial Relations,2016,54(1),214–236.

[15] 谢玉华,李红,杨玉芳.集体行动走向集体谈判的条件:基于珠三角案例的分析[J].中国人力资源开发,2015,23:97-103+108.

[16] Clarke S,Lee C H,Li Q.Collective consultation and industrial relations in China[J].British Journal of Industrial Relations,2004,42(2):235-254.

[17] 田志友,奚俊芳,王浣塵.社会经济系统评价指标体系设计:方法论原理及其实现——以产业集群竞争力评价为例[J].系统工程理论与实践,2005(11):3-8.

[18] 金碚.企业竞争力测评的理论与方法[J].中国工业经济,2003(3):5-13.

(责任编辑:宁晓青)endprint