地方政府激励机制的重构与农民工市民化

李英东 刘涛

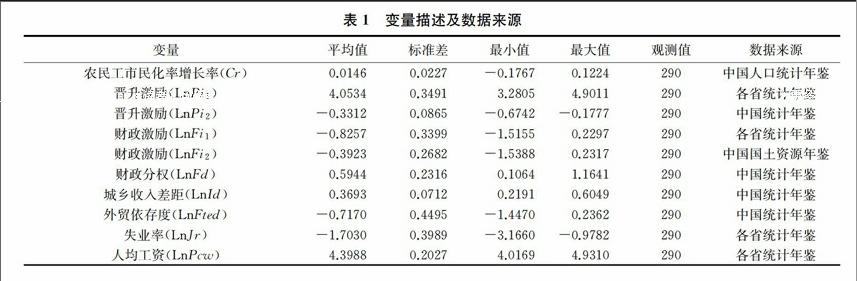

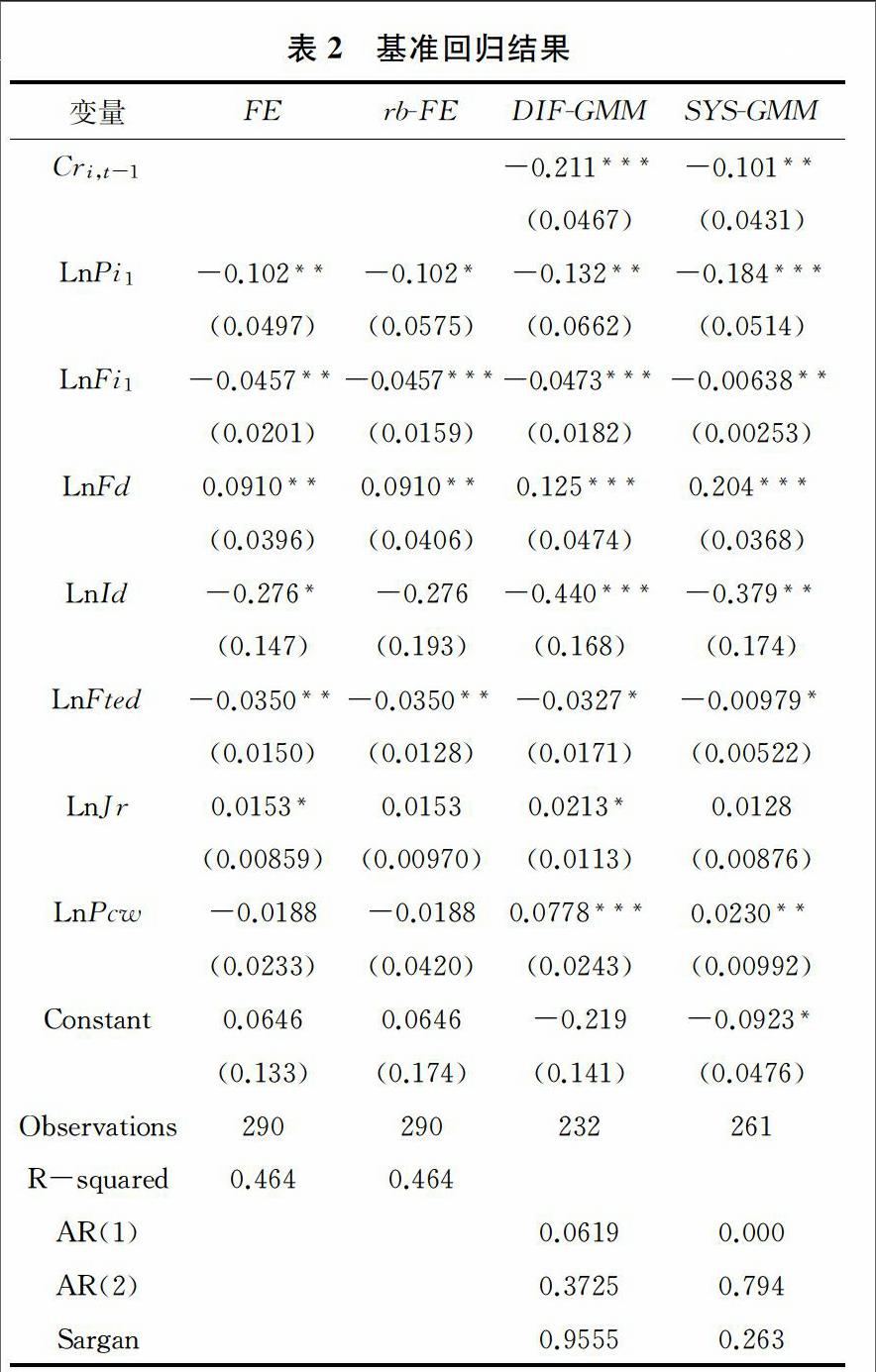

摘要:从理论上分析了在晋升激励和财政激励机制下,地方政府行为对农民工市民化的影响。同时,基于2003-2012年的面板数据,通过构建农民工市民化增长率、晋升激励和财政激励指标,采用静态OLS和动态GMM的实证分析。研究结果发现:以往的晋升激励机制和财政激励机制不利于农民工市民化,财政激励会强化晋升激励对农民工市民化的阻碍作用,农民工市民化进程还具有自我弱化的趋势。需要通过转变政府官员考核机制,调整中央和地方财权和事权关系,健全地方政府的财力保障制度,改革户籍制度,为农民工市民化提供动力机制。

关键词:地方政府;晋升激励;财政激励;农民工市民化

中图分类号:F8127文献标识码:文章编号:10037217(2017)04011006

一、引言

2016年,中国农民工总量达到2.8171亿人,占中国总人口的1/5①。

然而,进城农民工难以在城市

获得与城市居民同等的教育、医疗、社保、住房待遇,尽管已经进城就业却不能成为城市永久市民。

缓解与消除农民工进城却不能获得市民待遇的“半城市化”现象,实現农民工市民化,不仅有利于提高农民工的福利与人力资本水平,对于开拓国内消费市场,提升总需求,化解产能过剩,实现经济持续增长都具有重要意义。

目前多数学者将

半城市化现象归因于户籍制度。

陈钊(2011)认为,

户籍制度导致城市内部“二元社会”的分割在就业市场、居住区及居民心理层面广泛存在[1]。蔡昉等认为,城市户口背后是全面的城市公共福利,城市居民通过影响城市政府政策维护自身利益,阻碍了农民工市民化进程[2]。王桂新等也认为,在农民工市民化的过程中,

城市居民的抵制会阻碍农民工和城市居民的融合[3]。也有学者认为,在“GDP锦标赛机制”下,公共服务支出不是地方政府优先考虑的目标[4]。

陆成林(2014)认为,农民工市民化成本较高,导致地方政府没有激励和财力推行市民化[5]。

分税制改革以来,地方政府不仅存在促进财政收入增长的激励,而且在“追求GDP增长的晋升锦标赛”下,地方政府官员有极大的激励将有限的财政资源集中用于经济建设,而不愿意提高公共福利支出的比例[6],导致农民工在城市的福利和权利不足。因此,户籍制度改革的关键就在于转变地方政府的行为模式,构建新的地方政府激励机制,使地方政府有激励推动公共服务均等化,加快农民工市民化进程。

目前,对地方政府激励机制如何影响农民工市民化的研究并不深入,更缺少实证性论文。本文在分析地方政府激励机制与农民工市民化关系的基础上,利用29个省市2003-2012年的面板数据,通过构建激励机制指标,利用面板数据模型进行检验。

二、原有的地方政府激励机制与农民工市民化进程

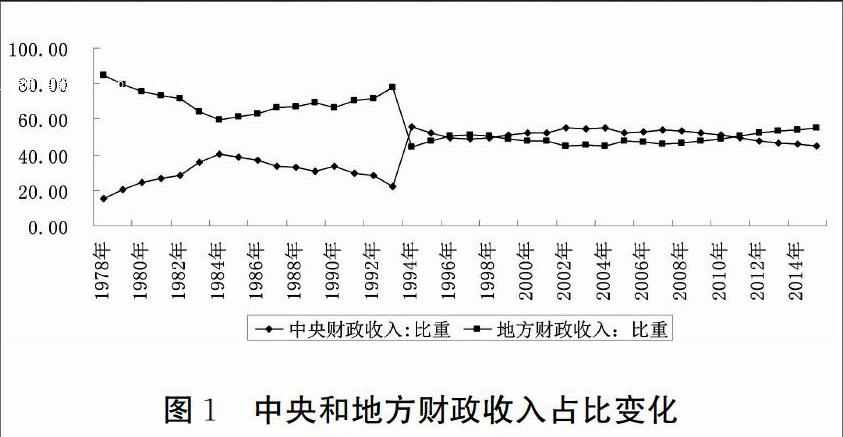

1994年,为了解决“两个比重下降”的问题,中国推行了分税制改革。分税制改革后,中央政府的财权得到了有效保证,但地方政府却面临支出责任广泛而繁重、收入来源却相对不足的困境。如图1所示,1994年后,中央政府在全国财政总收入中所占比例明显上升,地方政府所占比重显著下降。

在公共支出方面,地方政府不仅需要承担维护社会稳定、促进经济增长的责任,还需要提供教育、医疗、社会保障等基础性、社会性公共产品。由于地方政府在财政总收入中的分享比例降低,而支出责任依然存在,且随着公共服务需求的增加还会不断强化,导致地方政府的财政收入和支出之间的不平衡不断加剧。分税制改革试图通过转移支付弥补地方政府的财力不足与收支缺口,而詹晶的研究得出,在其他条件相同的情况下,经济和财政状况较好的地区获得的转移支付也越多[7]。

可见,转移支付制度并没有有效地弥补地方政府的财政收支缺口。因此,在分税制改革后,地方政府具有非常大的激励增加财政收入,改善财政状况。与此同时,中央政府在考核地方政府官员的政绩,任免地方干部时,将地方GDP增长速度作为主要的考核指标,使得地方政府官员面临在任期内推动地方经济高速增长的激励[8,9]。

农民工市民化实质上是要求地方政府为农民工提供与城市户籍居民同等的公共福利待遇,这增加了地方政府的财政支出责任,加重了地方政府的财政压力。同时,公共福利支出属于消费性支出,对地区经济增长的作用在短期内难以显现。因此,在晋升激励机制和财政激励机制下,地方政府推动农民工市民化的意愿并不高。基于此,下文将提出:

假设1:面临晋升激励的地方政府官员缺乏推动农民工市民化的动力。

财经理论与实践(双月刊)2017年第5期

2017年第5期(总第209期)李英东,刘涛:地方政府激励机制的重构与农民工市民化

财政分权改革以来,地方政府逐步获得了经济决策权与财政自主权,可以将地方政府掌握的经济与财政资源用于促进市场发育与经济增长。用于基础设施、招商引资的生产性支出能够在短期内促进地方经济增长,而用于社会福利的消费性支出对地区经济增长的作用,需要经过很长时间才能显现出来。在以GDP增长为主要考核指标的“晋升锦标赛”机制下,地方政府官员为了在任期内实现晋升的目标,需要在短期内促使辖区的经济增长速度高于其他地区。因此,地方政府官员会极力推动本地经济增长,将有限财政资源优先用于促进近期经济增长的基础设施与经济建设支出,大力发展城市经济,吸引资金、技术、劳动力等生产要素在城市中聚集,把自己的“饼”做得比别人更大。此时,农民工不断向城市聚集,增加了对于城市公共福利的需求。但是,为农民工提供与市民同等的公共服务对经济增长的作用在短期内难以显现,对于提升地方政府官员政绩的作用不大,还会增加政府财政支出。因此,地方政府不愿增加针对农民工的公共福利支出,不少大城市甚至强化户籍门槛,导致农民工市民化进程缓慢[10]。也就是说,晋升激励机制促使官员们极力推动地方经济增长,而推动农民工市民化对GDP增长的贡献不明显,还会增加地方政府财政支出压力。因此,在“GDP晋升锦标赛”机制下,地方政府缺乏动力推动农民工市民化。endprint