“新工科”建设的背景、价值向度与预期效果

张海生

(重庆文理学院 期刊编辑部,重庆 402160)

·教育论丛

“新工科”建设的背景、价值向度与预期效果

张海生

(重庆文理学院 期刊编辑部,重庆 402160)

在知识经济、新一轮科技和产业革命蓬勃发展的新形势下,我国传统的高等工程教育在很大程度上已不能适应和引领新经济的发展需求,迫切需要采用新技术建设和发展一批新兴工科,或改造和升级一批传统工科。结合国际高等工程教育改革的新动向和国内高等工程教育改革的现实基础,至少可以对“新工科”建设有以下五个价值预判:与传统高等工程教育理念相对,“新工科”是一种新型的高等工程教育理念,即大工程理念;与发展繁荣中国特色哲学社会科学所提供的新观念不同,“新工科”建设提供的是新技术,是高等教育发挥经济功能的一个面向;“新工科”是院校应用转型发展的一个新阶段、新层次和新高度;“新工科”建设必须植根于中国大地本土文化,具有中国特色;从技术创新与颠覆的角度看,“新工科”既“新”又“旧”。基于对“新工科”建设的价值预判,“新工科”建设应在国家、社会、高校自身以及学生个人4个层面发挥积极作用,即应为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量,适应引领新经济的现实需求和未来发展,回归高校自主办学和特色发展的本真,提升学生个人的综合素质和跨界整合能力。

新经济;“新工科”;“大工程观”;中国特色;价值判断;预期效果

在知识经济、新一轮科技和产业革命蓬勃发展的新形势下,传统的高等工程教育在很大程度上已不能适应和引领新经济的发展需求,迫切需要采用新技术建设和发展一批新兴工科,或改造和升级一批传统工科。但什么是“新工科”(包括其内涵与外延)、如何建设、怎样评价等问题,将是学界当下和以后很长一段时间需要重点研究的课题之一。2017年2月18日,包括北京大学和清华大学在内的30所高校在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,与会高校共同就“新工科”的内涵、特征、发展路径等方面进行热烈讨论,[1]为当下“新工科”的建设与发展指明了方向,也为构建“新工科”理论体系和实践模式提供了有益的思路。

一、“新工科”建设提出的背景

“新工科”的提出有其特定的背景,只有清楚了解国际高等工程教育改革的动向以及国内“新工科”建设的基础,才能对其进行较为客观全面的价值判断。

(一)新一轮科技与产业革命蓬勃发展。

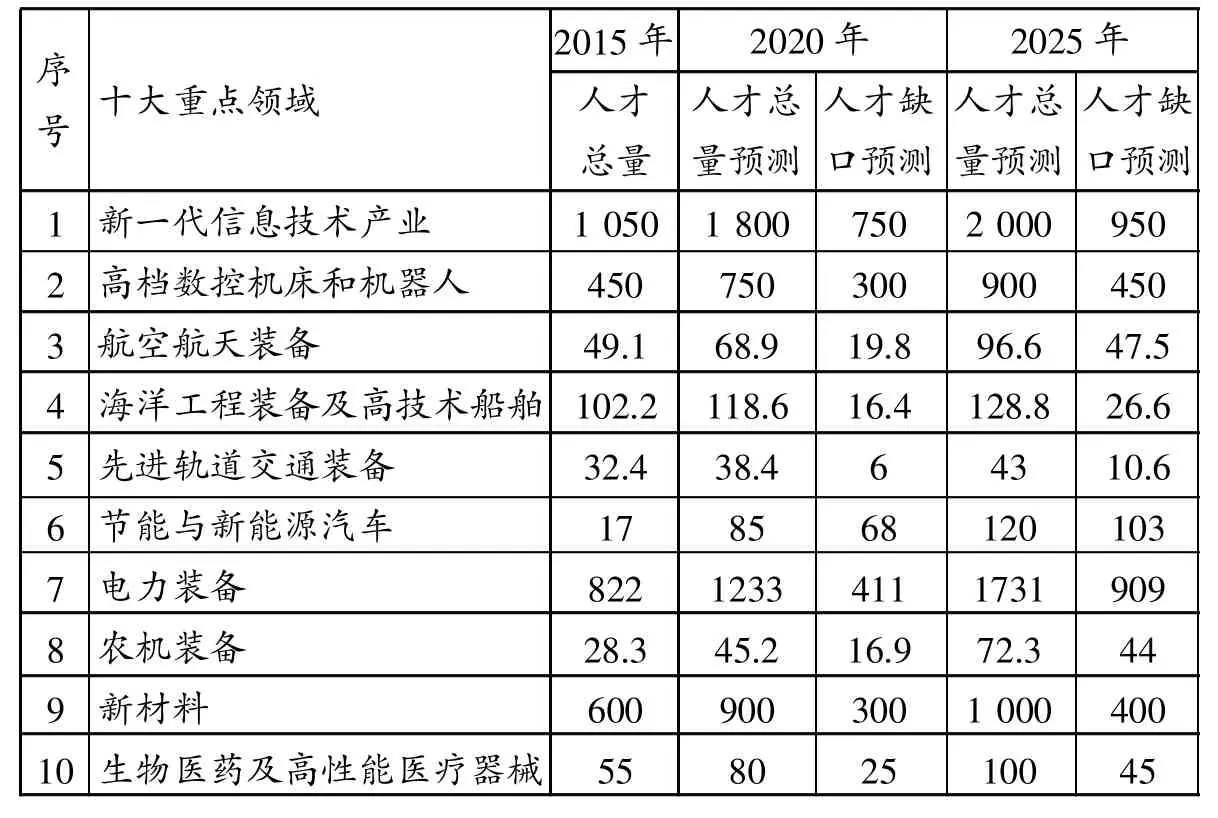

在新一轮科技和产业革命的蓬勃发展背景下,尤其是第四次工业革命正以指数级速度展开,工程教育与产业发展紧密联系、相互支撑,世界高等工程教育面临新机遇、新挑战。我国要想在世界高等工程教育中占有一席之地,必须始终坚持走创新之路,在“空白区”“无人区”勇于探索,以技术创新和颠覆构筑先发优势,实现在未来全球创新生态系统中占据战略制高点的目标,切实提升我国“新工科”的国际影响力和学科竞争力。[1]我国实施“中国制造2025”“互联网+”“一带一路”等重大战略的目的是弥补我国新经济、新产业现实急需和未来发展的人才需求缺口,尤其是未来十年我国战略新兴产业和制造业十大重点领域的人才需求缺口(见表1)。

表1 制造业十大重点领域人才需求预测(单位:万人)

(二)国际高等工程教育改革的新动向。

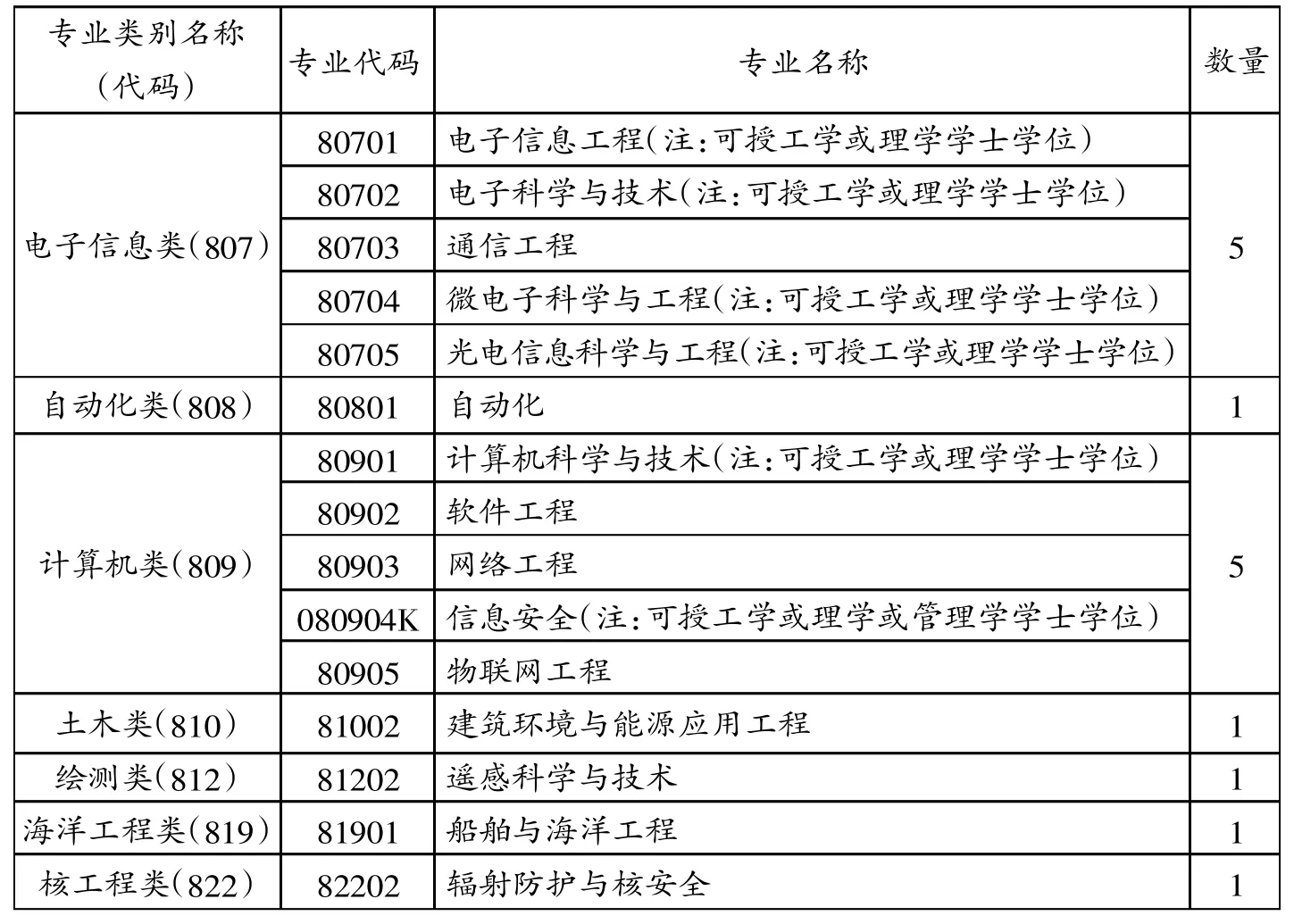

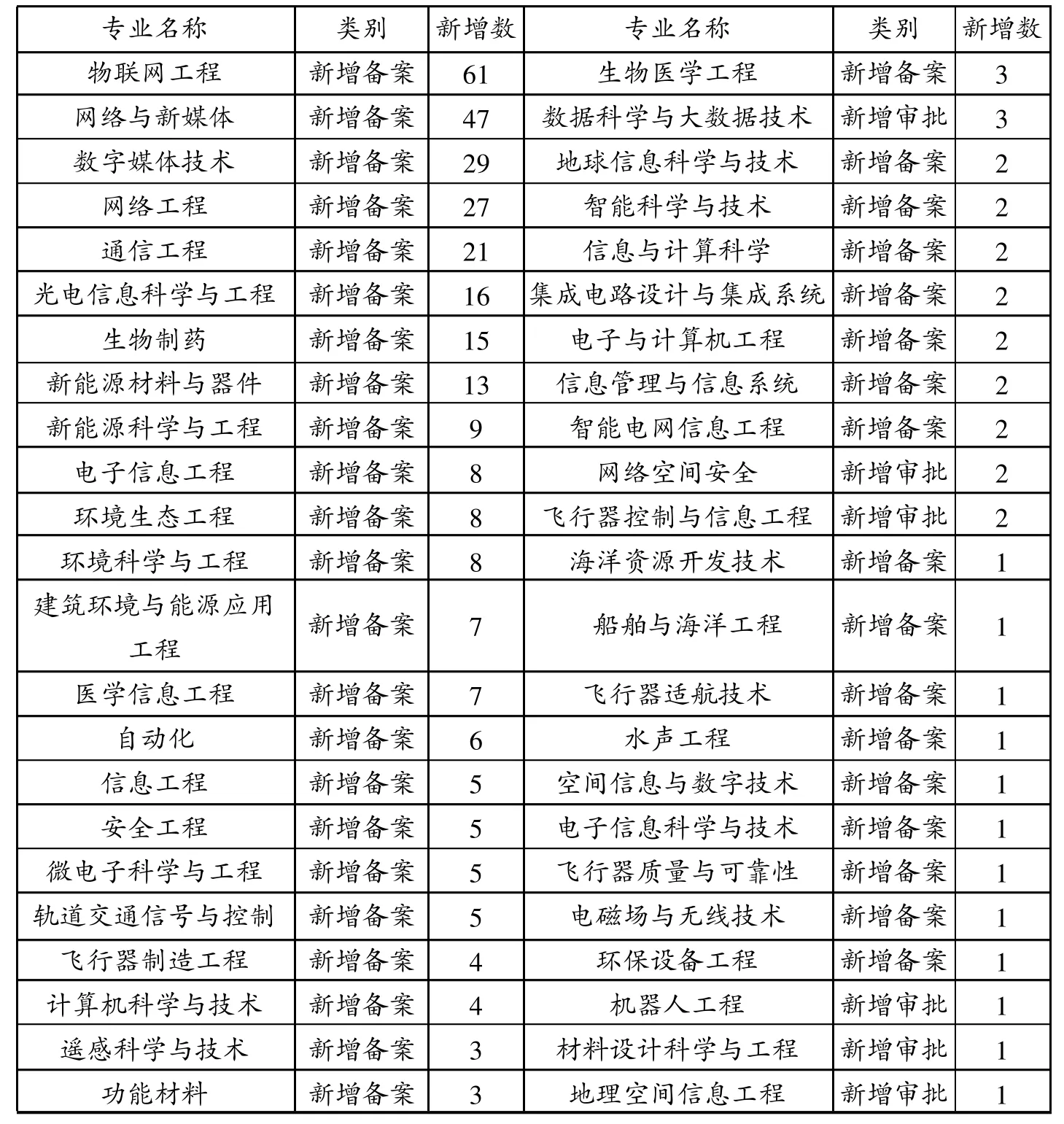

为应对金融危机挑战、重振实体经济,欧美主要发达国家都发布了关于大力推进工程教育改革的前瞻性战略报告,如美国的《2020的工程师:新世纪工程的愿景》(2004)、《培育2020的工程师:为新世纪而改革工程教育》(2005)、《美国竞争力计划》(2006)、《美国竞争法》(2007)、《国家行动计划:应对美国科学、技术、工程和数学教育系统的紧急需要》(2007)、《研究与开发:美国在全球经济中竞争力的实质性基础》(2008)等,欧洲的“欧洲高等工程教育”(H3E)、“加强欧洲工程教育”(E4)、“欧洲工程的教学与研究”(TREE)等,均为欧美各国高等工程教育改革与发展产生了重要而深远的影响。[2]麻省理工学院作为世界工程教育的典范,早在20世纪90年代就提出了面向当下急需和未来发展的“大工程”教育理念;强调知识的集成化、学科交叉、工程技术与经济紧密结合的“全球经济中的工程”教育理念;强调实践能力和创新创造能力的“回归工程设计”理念;[3],[4]注重国际互认体系建设,如 1989年致力于国际工程技术专业鉴定结果互认的“华盛顿协议”的签订,2004年欧洲工程协会联合会启动的欧洲认证工程师计划等。[5]我国高等工程教育也要乘势而为、迎难而上,抓住新技术创新和新产业发展的机遇,大力建设和发展新型工科,为服务国家经济产业转型培养更多具有全球视野、跨界整合、创新创造和应用实践能力的综合性、复合型工程科技人才,在世界新一轮工程教育改革中树立中国模式,发挥影响力。(三)国内工程教育改革发展站在新的历史起点。我国高等工程教育改革发展已经站在新的历史起点,2016年工科本科在校生521万人,约占高等教育在校生总数的1/3,毕业生119万人,专业布点17 037个,已经建成世界最大规模的高等工程教育。[6]此外,2012年教育部发布了“普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表”,其中新设置专业15种,主要涉及电子信息、自动化、计算机、土木、绘测、海洋工程和核工程7个专业类别(见表2)。普通高等学校本科专业备案和审批结果显示,2015年新增备案和审批工科专业共计969种,其中涉及新设置工科专业352种,占36.33%,新增专业数量较多的15种专业是物联网工程、网络与新媒体、数字媒体技术、网络工程、通信工程、光电信息科学与工程、生物制药、新能源材料与器件、新能源科学与工程、电子信息工程、环境生态工程、环境科学与工程、建筑环境与能源应用工程以及医学信息工程和自动化,共计新增282个,占80.11%(见表3);2016年新增备案和审批专业中仅“数据科学与大数据技术”专业就有32所高校获批,分别可授予工学或理学学士学位,加上2015年第一批获批该专业的3所高校(北京大学、对外经济贸易大学和中南大学),共计35所高校开设了该专业。这些战略新兴专业的设置不仅与我国当前产业结构转型发展需要以及未来我国制造业十大重点领域人才需求预测基本吻合,也为当下我国高校积极运用新兴技术发展一批新型工科,改造和升级一批传统工科、理科奠定了良好的基础。

表2 2012年教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》新专业设置情况

表3 2015年度本科专业备案与审批结果中的“新工科”专业设置情况

二、“新工科”建设的价值向度

(一)“新工科”是一种新型的工程教育理念。

区别于传统的工程教育理念,“新工科”是一种新型的工程教育理念,即“大工程观”。一方面,“大工程观”强调培养具有全球视野、跨界整合能力、创新创业能力、应用实践能力的综合性、复合型工程科技人才,主要面向4个“新”,即新技术、新业态、新模式和新产业,服务于产业现实急需和未来经济发展需要;另一方面,“大工程观”要改变以往传统工程教育实践缺乏的缺陷,强调“回归工程设计”,注重工程教育的应用实践性,还要改变以往工程教育专业领域较窄的问题,强调跨学科性,注重传统理科转向工科应用,加强传统工科专业之间的交叉复合,与科学、艺术、人文、社会、经济等其他学科专业之间的交叉融合。更进一步说,“大工程观”作为一种教育理念,其所强调的应用性特征还可以扩展到其他所有学科专业领域,包括人文学科和社会科学领域。

(二)“新工科”是高等教育的一个服务面向。

高等教育与政治、经济、文化的辩证关系表明,高等教育的发展必须遵循政治逻辑、经济逻辑、文化逻辑与学术逻辑的统一。加快“新工科”建设和繁荣发展中国特色哲学社会科学,二者共同构成了新常态下我国高等教育发展的两个重要服务面向。其中,发展繁荣中国特色哲学社会科学是文化逻辑层面的要求,它提供的是新观念、新思想和新体系,建设和发展“新工科”则是经济逻辑层面的要求,它提供的则是新技术、新模式和新典范。然而,从学术逻辑来看,高等教育不仅要助力构建囊括传统学科、新兴学科、前沿学科、交叉学科、冷门学科等学科在内的具有中国特色的哲学社会科学体系,还主要承担建设具有中国特色的新型工科理论体系和工程教育改革实践典范的重任。因而,从这个角度上来讲,建设和发展“新工科”仅是高等教育的一个服务面向,①不同的学科专业领域,反映到经济产业领域,就代表了一种服务面向,如农学对应农业、医学对应医药卫生产业等。当下,我国“新工科“建设主要是高等工程教育人才培养应对新经济的现实急需和未来发展而提出,正如发展繁荣中国特色哲学社会科学一样,其实质上就是新时代背景下不同学科被赋予的建设使命和未来责任,而且这里强调的“新工科”并不仅仅特指传统的工科,也包括传统理科转向工科应用、大力发展应用文科等方面,旨在改变以往学科专业应用性不强的弊端。只有将建设“新工科”与繁荣发展中国特色哲学社会科学二者紧密结合起来,才能引领中国高等教育改革向纵深发展。

(三)“新工科”是院校应用转型的全新阶段。

“新工科”建设是地方本科高校应用转型在新时期和新形势下的一个全新阶段。一方面,“新工科”的建设主体多元、参与高校层级多样,地方本科高校应用转型的主体主要是地方新建本科院校,而“新工科”建设的主体不仅包括具有区位优势的地方新建本科院校,还包括具有工科优势的高校和具有学科综合优势的高校。另一方面,“新工科”的服务面向范围广、人才培养层次高。地方本科高校应用转型的预期是增强地方高校服务区域经济社会发展的能力、促进行业企业技术进步以及提高学习者的创造能力,[7]强调地方性、应用性和服务性,培养服务地方经济社会发展的应用型技术技能型创新人才。相比而言,“新工科”建设理念的包容性更广,主要是应对日益激烈的国际竞争,为支撑服务新经济的现实急需和未来发展,以新兴技术手段尤其是技术创新与颠覆构筑先发优势,抢占未来全球创新生态系统的战略制高点,强调为全球共治生态问题、国家重大战略发展以及社会公益事业培养一大批能够解决复杂现实问题的复合型工程科技创新领军人才和产业创新人才。

(四)“新工科”建设必须具有中国本土特色。

越是民族的越是世界的。在全球化的张力空间内,不仅强调积极引进更多“新技术”“新观念”“新理论”“新模式”,更要将这些新的东西加以消化吸收和本土改造,使之具有本土特征。本土文化(包括民族、种族文化)是对抗全球同质化的最后一道防线,是本土认同的根本和地方化合法性的根源,全球化必须包含本土化。[8]因此,“新工科”建设不能照搬照抄西方国家高等工程教育改革的发展模式,必须植根于中国大地本土文化,使之具有中国特色,即在借鉴国际高等工程教育改革有益经验以及关照国家经济社会现实急需和未来发展需求的基础上,主动融入本土文化意识,重视整理、发掘和弘扬中国传统文化,加强对“新工科”建设与发展的理论研究与实践探索,构建具有中国特色的新型工科理论体系和工程教育改革实践新典范。

(五)“新工科”既“新”又“旧”。

之所以说“新工科”既“新”又“旧”,一方面是因为“新工科”是新时期、新形势、新业态、新模式、新经济、新一轮科技和产业革命发展的必然结果,从根源上来说是技术驱动的,新技术的日新月异和层出不穷必然会创生出更多新的经济形态,新的工科专业,因而从技术创新的角度来说,“新工科”具有无限的衍生性与可能性;另一方面就技术的特点而言,新技术仅是在特定时间和空间范围内具有“新”的特征,今天的新技术也许明天就会变成旧技术,被社会、市场淘汰,因而从技术颠覆的角度来说,“新工科”仅是相对于传统工科而言,在新时期的一种新的发展形态,随着技术的发展,今天所谓的“新工科”必然会再次沦为“老工科”。

综上可知,从“新工科”的5个价值预判,我们发现“新工科”不仅内涵丰富,而且特征显著。首先,“新工科”是与传统工科相对而言的,以新经济、新产业、新技术、新模式、新业态为背景,是一个不断发展的动态概念;其次,“新工科”以引领新经济的现实急需和未来发展为目标,具有战略型、创新性、系统化、开放式的特征;[9]再次,“新工科”实质上是对我国现有工程教育范式和工程教育模式的改变,[10]在借鉴国际工程教育标准的基础上,树立中国特色;最后,“新工科”的建设目标是培养面向未来的多元化、复合型工程科技创新人才或产业人才。一言以蔽之,笔者认为,“新工科”就是指在新一轮科技革命和产业革命背景下,面向当前新经济的现实急需和未来发展,融合“互联网+”“人工智能”“大数据”“设计+”等新兴技术,构筑具有中国本土特色的工科新形态。

三、“新工科”建设的预期效果

“新工科”建设应在国家、社会、高校自身和学生个人四个层面发挥积极的作用。

(一)国家层面:为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”贡献力量。

“新工科”本质上是技术创新与颠覆驱动的,在日益激烈的国际竞争中,“新工科”建设必须以创新驱动为核心,在关键领域和核心技术方面有所突破,占据技术创新制高点,提升国家整体的创新能力和文化软实力,实现提升我国科技综合竞争力和国际影响力的战略目标,构建具有中国特色的高等工程教育新理念、新体系和新模式。同时,结合国家战略新兴产业的人才发展需求,充分运用新兴技术创生更多具有中国特色的新型工科专业,改造和升级一批传统工科,较好满足国家战略新兴产业人才的需求,更大程度上弥补我国制造业重点领域人才需求的缺口,并在更大程度上提升国民的整体综合素质水平,增强大学生的社会责任感和创新创业实践能力。总之,“新工科”应通过培养大批综合性、复合型工程科技人才为创新型国家建设服务,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”积极贡献力量。

(二)社会层面:适应引领新经济的现实急需和未来发展。

新经济是新一轮科技和产业革命蓬勃发展的产物,主要是指建立在信息技术和其他高科技基础上的知识经济,[11](p41-46)它将是当前乃至以后很长一段时间内的主要经济形态,其发生与发展的根本动力是创新,[12](p26-28,57)尤其是技术创新。未来经济发展的潜力越来越依赖于大学,不仅因为大学的研究潜力尚未被充分利用,即所谓的“欧洲悖论”(European paradox),也因为大学有学生,有一个不断更新思想的源泉。[13]作为应对新经济而诞生的“新工科”,其建设与发展必须要服务于新经济发展的客观要求,根据市场导向和国家战略新兴产业人才需求状况,通过技术创新加强传统工科的改造与升级,促进传统工科、理科之间的交叉复合,主动适应新经济的现实急需;在较好满足现实新经济发展需求的基础上,积极开发新技术,在关键领域实现核心突破,通过技术颠覆创生更多新的经济形态和产业领域,从而创建具有首发优势和全球影响力的新型工科专业,进而引领新经济的未来发展。此外,由于“新工科”不仅强调传统工科专业之间的交叉复合,还强调与科学、经济、管理、人文、艺术等其他学科之间的交叉融合,因此从跨学科育人的角度来看,“新工科”不仅仅能够为经济社会的发展提供新的技术支撑和人才资源的储备,在很大程度上还能为社会文化的发展注入更多新的元素、新的价值和新的理念,进而为社会的进步与发展奠定坚实的基础。

(三)高校层面:回归高校自主办学和特色发展的本真。

现代大学应始终与外部社会相关利益主体(包括政府、市场、中介组织等)保持一定的张力关系。要想充分发挥现代大学适应和引领社会发展与进步的“瞭望塔(watchtower)”[14](p166)作用,就必须做到既面向社会办学又始终保持独立自主自治发展的传统。[15]正如弗莱克斯纳所说:“大学应不断满足社会的需求(needs),不是它的欲望(wants)。”[16](p3)一方面,“新工科”建设不仅为重构“大学-政府-市场”三者的关系、明晰三者的权力边界提供了良好的契机,也为大学贯彻并落实办学自主权提供了机遇。高校应积极抓住机遇,以国家和区域新经济的现实急需和未来社会的发展需求为导向,主动发展符合自身优势的“新工科”领域,培育具有发展潜力的“新工科”专业,走产学研合作、校企合作之路,实现多利益主体协同育人。主动加强与行业企业之间的合作,打造富有本校特色的产教融合模式,优化和调整人才培养方案,重组课程结构,构建具有“大类通识课程+专业课程+专业方向课程+实践环节”四位一体的课程体系,加强现场教学环节,增强学生的应用实践能力。

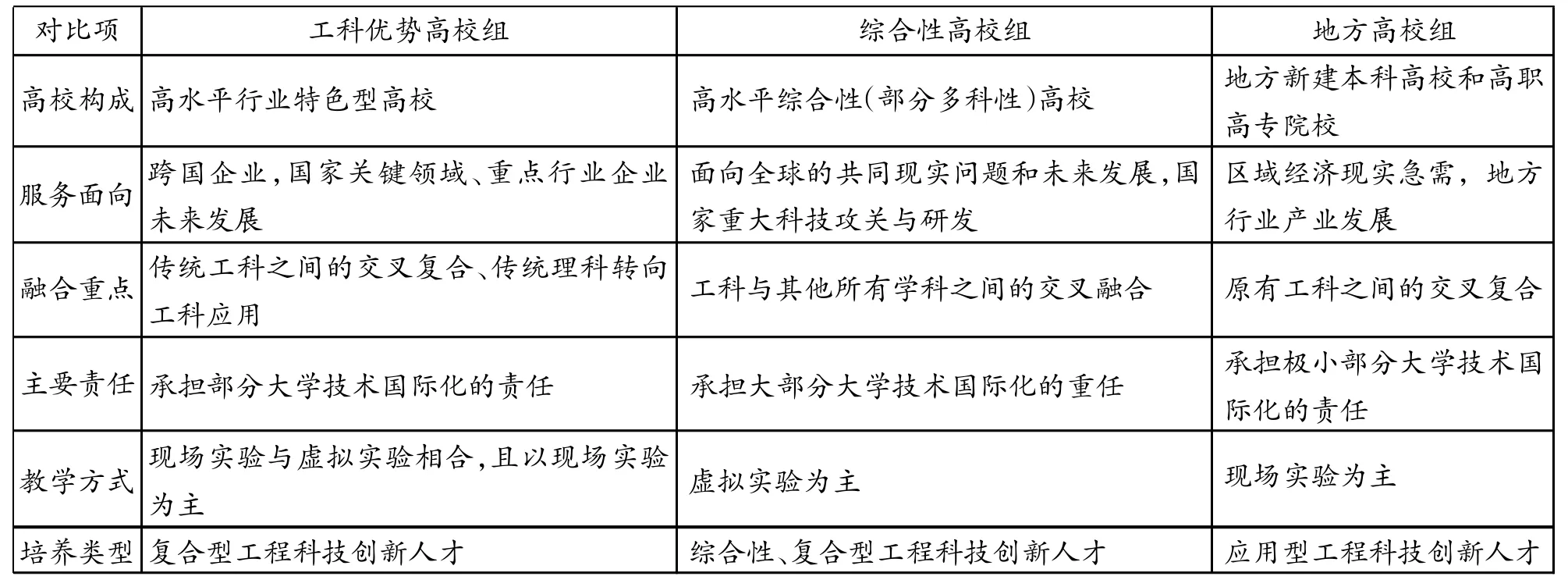

另一方面,不同类型、层次高校要在科学定位的基础上,树立不同的发展战略,实现错位发展、走差异化发展之路。具体来说可以分为三类:第一类是具有工科优势的高校组,主要由高水平行业特色型高校组成,涉及医学、农学、航空航天、电子科技、林学、地质、石油、交通等重要行业和关键领域,[17]主要服务于跨国企业、国家重点行业企业和关键领域的现实需求和未来发展,应着重在传统工科之间、传统理科转向工科应用方面发挥积极作用,承担部分大学技术国际化的责任,教学方式注重虚拟实验和现场实验相结合,且以现场实验为主,以培养复合型工程科技创新人才为主;第二类是具有学科综合优势的高校组,主要由高水平综合性大学(包括部分高水平多科性高校)构成,涉及国家利益、国防安全、信息安全等核心领域,主要服务于面向世界和未来发展的具有全球化的共性问题解决以及涉及国家安全和利益的重大科技攻关和研发,应着重在传统工科与其他所有学科(如科学、经济、管理、人文、历史、社会、艺术等)之间实现交叉融合,承担绝大部分大学技术国际化的重任,教学方式以虚拟实验为主,着重培养学生的创新与创造能力,以培养综合性、复合型工程科技创新人才为主;第三类是具有区域资源优势的地方高校组,主要由地方新建本科高校和高职高专院校构成,涉及与区域经济产业行业发展的所有领域,主要服务于区域新经济的现实急需,应着重在传统工科之间实现交叉复合,承担极小部分大学技术国际化的责任,教学方式以现场实验为主,以培养能够与地方企业零距离接触的应用型工程科技创新人才为主(见表4)。

(四)学生层面:学生个体的综合素质和跨界整合能力得到大幅提升。

从“新经济”的特点以及大工程观的视角来看,“新工科”建设应符合马克思主义的全面发展理论。一方面,通过接受新型的高等工程教育,学生个人的综合素质得以提升。首先,学生个体的个性化得到更大程度的发展,如兴趣和特长得到更充分的挖掘,天赋和才能得以更充分展现,创新和创造能力得到更全面的指导与培养等;其次,学生个体的社会化能力提升,通过不同学科专业课程的学习,构筑自身的认知体系,能够更为积极主动地适应社会、融入社会,掌握并认同社会的知识和规范,自身的社会责任感和历史使命感不断增强,能够更加从容地适应社会生活的需要。另一方面,学生个体的跨界整合能力得以发展。通过不同学科、领域知识的交叉融合学习,学生能够了解和理解世界上不同面孔、不同肤色、不同服饰、不同语言、不同文化、不同习俗、不同思维方式的民族特点和差异,[18]学生主动融入国际、参与国际事务合作的能力得到提升;学生具备较强的组织、管理和领导才能,能综合运用多学科或跨学科的知识创造性地解决现实复杂问题,能够适应新经济的现实需求和未来发展趋势,拥有较强的跨界整合能力。

四、结语

未来“新工科”的建设模式应该是多元多样的。根据我国高校“新工科”的实践探索,可将我国不同类型不同层次高校“新工科”建设的实践模式和努力方向总结为:综合性高校“新工科”的建设实践应着重强调“复合交叉”,侧重跨学科、跨领域、跨行业的人才培养,强调宽口径、厚基础、综合性、复合型,典型代表实践高校如中山大学、复旦大学等;①参见徐雷,胡波,冯辉,等.关于综合性高校开展新型工程教育的思考[J].高等工程教育研究,2017,(02);陈慧,陈敏.关于综合性大学培养新工科人才的思考与探索[J].高等工程教育研究,2017,(02);陆国栋,李拓宇.新工科建设与发展的路径思考[J].高等工程教育研究,2017,(03)。工科优势高校“新工科”的建设实践应着重强调“主辅贯通”“本硕贯通”,强调人才培养模式的“多元多样”,主要代表高校如浙江大学、天津大学等;地方高校“新工科”的建设实践应注重“创新协同”,同时注重国际化发展和精细化培养,强调学科专业设置与产业发展对接,典型模式有东莞理工学院的“产业+学院”模式、上海工程技术大学的探索实践等。①参见夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J].高等工程教育研究,2017,(03);姚瑶.推动“新工科”建设 助力广东创新发展[N].南方日报,2017-05-12(A06)。当然,以上几所典型高校“新工科”的实践模式并不适合于所有高校“新工科”的实践模式,因为每所高校的发展历史传统和办学水平实际不同,这里仅是指出一些有益的实践经验,为不同类型不同层次高校的“新工科”建设做参考。

表4 不同类型、不同层次高校“新工科”建设的分类比较

[1]“新工科”建设复旦共识[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/s78/A08/moe_745/201702/t20170223_29 7122.html.

[2]孔寒冰.欧美工程教育改革的几个动向[J].清华大学教育研究,2009,(02).

[3]李正,李菊琪.国际高等工程教育改革发展趋势分析[J].高教探索,2005,(02).

[4]项聪.回归工程设计:美国高等工程教育改革的重要动向[J].高教探索,2015,(08).

[5]周伟,李俭川.国外高等工程教育的改革动态及启示[J].高等教育研究学报,2012,(04).

[6]吴爱华,侯永峰,等.加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济 [J].高等工程教育研究,2017,(01).

[7]教育部、国家发展改革委、财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html.

[8]漆新贵,蔡宗模.论高等教育全球化的张力[J].高等教育研究,2013,(01).

[9]朱正伟,周红坊,等.面向新工业体系的新工科[J].重庆高教研究,2017,(03).

[10]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017,(03).

[11]刘崇仪.试论美国“新经济”发展模式[J].财经科学,2001,(02).

[12]徐敦楷.新经济与高等教育创新[J].中南财经大学学报,2000,(04).

[13]Etzkowitz H,Dzisah J,M Ranga,et al.University-industry-government interaction:the triple helix model for innovation [J].Asia-Pacific Tech Monitor,2007,24(1).

[14]Brubacher J S,Rudy W.Higher education in transition:a history of American colleges and universities [M].New Brunswick:Transaction Publishers,1997.

[15]张海生,魏芳芳.论外部社会对中世纪大学的影响[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2016,(04).

[16][美]亚伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论——美英德大学研究[M].徐辉,陈晓菲,译.杭州:浙江教育出版社,2001.

[17]潘懋元,陈斌.论行业特色型院校的回归与发展[J].重庆高教研究,2016,(01).

[18]杨兴林.大学本科教学方式的回归与创新[J].重庆高教研究,2017,(02).

G640;G649.21

A

1003-8477(2017)09-0167-07

张海生(1990—),男,重庆文理学院期刊编辑部助理编辑。

重庆文理学院院校研究重点项目“转型背景下新建本科高校专业学位点建设研究”(2016002)。

责任编辑 张 豫