从家长选择角度探究儿童玩具设计原则

龙云飞

摘要:玩具是伴随儿童成长,帮助其认知、体验并构建自身身份的重要之物。对于玩具的选择因素,除了儿童喜爱与否,家长的意见判断也占据重要地位。本文将尝试从性别构建、社会认知、交流需求、文化教育及耐用性等方面,分析家长在儿童玩具选择中所包含的功能期待,尝试总结设计出满足儿童需求和家长认同的玩具,有哪些策略可以遵循。

关键词:玩具设计 家长认同 儿童成长

中图分类号:TB47 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2017)01-0102-02

引言

玩具在儿童成长过程中扮演了重要的角色。从最初身体各部分运动能力的培养,到个性的形成、身份的认知,玩具陪伴儿童走过漫长的童年时期,在玩耍中带来改变。儿童玩具的直接受众虽然是儿童,但对它的选择和设计都是经由成年人之手,这其中不可避免地反映了成年人的认知观念和兴趣。在进行玩具购买时,孩子的喜欢与否并不是唯一判断依据,家长同样会借由玩具选择的过程,向孩子传达自身观念。由此,从家长的角度出发思考,设计出家长认同且孩子接受的产品,具有重要意义。

一、性别观念与社会认知

對于性别的认知并不是儿童与生俱来的观念,而是在个体成长过程中,受到社会刻板印象的影响而逐渐习得的。这种印象并不一定有事实依据,也不考虑个体差异,仅仅是存在于人们头脑中,并使人们认为某类性别角色应该具有某种特点的固定观念。它会对个人行为、职业规划、自身特质、身体外貌等个人层面和社会层面的领域作出影响,并在影响过程中再次强化自身的固有性。

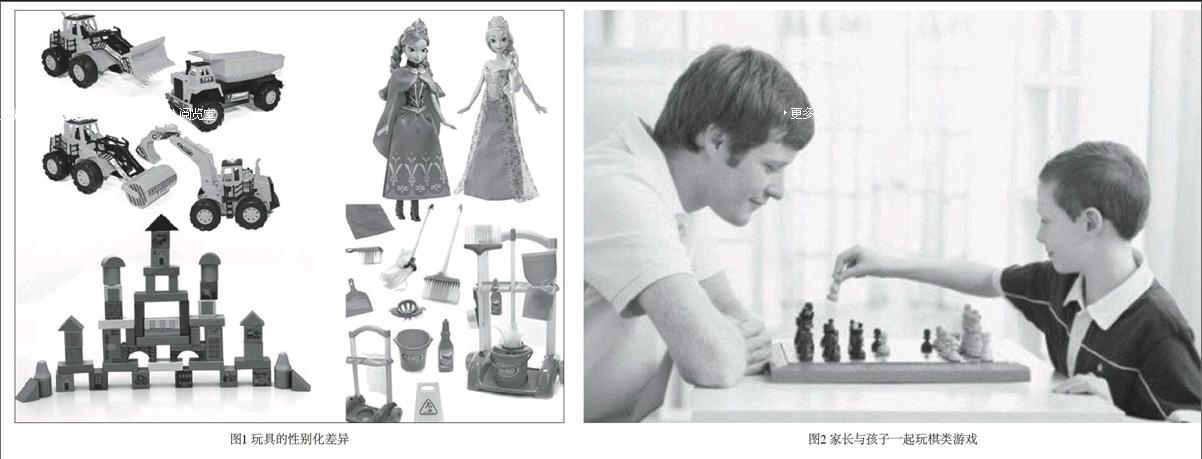

家长在选择玩具的行为上有着强烈的体现,玩具的色彩、气味、图案、种类等属性,强调了自身的性别归属。对于男孩,家长会选择火车、球类、积木、机器人等强调结构化、逻辑化、系统因素的玩具;而女孩的多是娃娃、珠宝、厨具套装等类型,更倾向于各类服务、照看属性的角色扮演,凸显人际关系的导向性(图1)。自工业革命之后,大量新奇复杂的机械产物出现,在家长有意引导和社会主流价值观念的双重作用下,工程师、发明家与科学家等相关职位成为男孩的梦想,并且伴随着心理学的研究,玩具对儿童心理发展的促进作用逐渐被重视。于是,积木、各种迷你版机械物所包含的结构关系、系统性、零件组成等,成为男孩训练相关技能和思维的绝佳途径。而女性,自古就被赋予了贤妻良母的形象特征,并且在二战后,为了社会稳定与发展,女性放弃有偿工作、在家中相夫教子的需求进一步增强,这使得家庭生活体验和女性气质培养成为社会对女性身份的两个要求。经典的芭比娃娃,传达了社会对女性外表和气质的期待;而厨具套装等一系列模拟家庭生活的玩具,则是对未来生活场景的提前演练。这就是长久以来形成的社会分工观念,男性承担了工程师、建筑师等社会建设者的职位,女性多被视为教师、人事、会计等职业的合适人选。以玩具为媒介,家长间接向子女传达了对于行为方式、未来职业等方面的期许。

但另一方面,选择时过度区分玩具的性别化,会造成理性或感性某方面特质的缺失,如难以和异性交流,或者缺乏细心和观察沟通能力等。这些对性别截然对立的认知,也容易在成人后成为某些错误性别观念的诱因。作为设计师,有责任准确掌握性别差异的内在因素,谨慎地选择想要传达的意图,辅助家长在挑选玩具过程中,为下一代建立起合适的性别观念,在符合已有社会认知的基础上,发挥自身性别优势,同时吸取异性特征中的优秀因素,全面发展。

二、交流与情感需求

如今的家庭以独生子女居多,在这样的环境中,儿童容易缺乏年龄相仿、能够交流及游戏的伙伴。同时,忙碌的工作也让家长没有足够的时间和子女进行沟通,容易形成孩子情感上的缺失。在工作之余仅有的闲暇时间,当家长想同孩子一起玩耍,却发现玩具的游玩环境相对封闭,难以参与进去。长此以往,不仅造成了儿童在沟通能力上难以弥补的缺失,更带来了亲情上的割裂。当孩子年龄渐长,许多家长会抱怨难以交流、管教不听,其实都是幼儿时期缺乏互动带来的恶果。

玩具承担着交流沟通的重任,家长对玩具的互动性有着潜在的需求,儿童自身也需要通过交流带来归属感。传统玩具更注重个人智力的开发,而现在越来越强调情商的培养同样重要。以现有玩具举例,家长可以选择拼图、搭建积木等合作完成的,或者各种棋类、兵团士兵等具有竞争对抗性的玩具(图2)。这类玩具强调参与性,且较长的游玩时间为家长与孩子沟通提供了合适场景。家长可以在拼图图案和积木造型的选择中加以引导并产生话题,孩子也能在共同完成目标的过程里认识到分工合作的作用,并学会在合作中寻找自身合适的位置。棋类玩具在强化思维的同时,也让孩子对胜负观念产生认知,并在家长帮助下树立正确的竞争意识。从长远来看,这对孩子进入社会后融入团队和面对竞争极具意义。在共同游玩时,家长引导孩子进行表达,避免形成内向性格,增强孩子的自我表达欲望和能力。

现阶段互动玩具在设计过程中,容易过度强调互动性的体验,而走入电子化带来的误区。互联网和智能技术的发展诚然带给我们极大便利,但在儿童早期的玩耍体验中,不宜过多代入电子化的体验,而是要回归自然,多让儿童对事物从视听触感嗅等方面建立认知,加深对周围世界的了解。

三、文化与教育功能

自古以来,“学”与“玩”就是两个相互联系的概念。在人类有史可考的5500年历史当中,从最早的苏美尔人和埃及人开始,玩具就是乐趣与启蒙的化身。玩具的教育功能,主要体现在促进儿童身体的发展、增进知识和技能并培养兴趣、促进思维能力的发展、促进儿童社会性的发展以及良好品性的培养等方面。但玩具和教育功能并非一一对应,一种玩具可以具有多种教育功能,它的功能是在玩耍过程中潜移默化发生作用的,更易于儿童接受,这是它与传统教育的显著区别。

家长在选择玩具时,格外注重玩具所蕴含的教育属性。如果孩子单纯想要一个徒具外形的玩具,家长往往会拒绝,因为类似的玩具买了太多太多。但只要被冠以“教育”两字,就往往愿意了解下。可以看出,家长或者由于时间,或者由于能力,无法完成对孩子的部分教育,于是转而在玩具中寻求解决方案。这就使得设计师应该更认真地考虑教育因素,仔细研究教育功能在玩具中的表达形式,注重对思维的培养,满足儿童在生理心理各方面的需求,发挥设计的应尽义务。endprint

此外,玩具还具有传承文化的功能。随着生活和认知水平的提高,玩具设计制作不再应该是单一的外形制作,而是一种综合了现代科技、人文情感、艺术风格和形象策划等艺术设计形式,同时力求被消费者认可的系统工程。我们现在面临着传统文化的流失和断层,假如考虑在玩具设计中融入传统文化的元素,自小就为儿童灌输文化的观念,让文化符号成为一种本能的反应,那么下一代人所面临的文化状况也许会有所改观。

如传统民间玩具中的华容道,在人物设置和位置摆放中,巧妙地讲述了“关公释曹”这一典故;又在游玩过程中,通过有限空间里棋子的移动,培养着孩子的空间认识和逻辑思维能力,是作为设计参照的典范。

四、耐用性与安全

家长不喜欢孩子无节制地索求玩具,—方面玩具太多难以收拾,另一方面还会养成孩子喜新厌旧的习惯,加上玩具价格不断攀升,也是一笔不小的经济負担。部分儿童玩具缺乏深度创新,仅仅停留在浅层次的造型模仿,是让儿童很快厌倦旧玩具的原因之一。我们不应该苛求儿童有强大的自制力,能在新玩具面前理性说不,而是要善加引导,通过设计丰富玩具的使用内涵,延长使用周期。从儿童角度来说,这可以自小培养他珍惜事物的习惯,在长大后看到陪伴自己度过童年的布娃娃或小火车,必定会勾起美好回忆和思考;从家长角度来说,既能减少育儿方面的不必要开支,也能缓和亲子间因购买玩具而引发的矛盾。

在设计时也不能忽视安全因素,家长往往意识不到玩具中的安全隐患,这时设计师应该承担起更多责任。由于盲目追求成本,或设计不合理,玩具在结构、功能、喷涂材料等方面常常存在缺陷,例如包含过多细小零件、存在尖锐边角、材料含有毒害元素等。这要求我们在设计过程中,充分考虑各种使用场景,能够发现当前设计的潜在问题,平衡设计与成本间的关系,做出利于儿童身心发展的健康玩具。

结语

玩具设计,从大的层面来说,是件“功在当代,利在千秋”的事情。经典的玩具能够代代传承,并对儿童产生长远影响。无论是七巧板、九连环,还是芭比娃娃、积木,都陪伴并启蒙了一代又一代人。设计师应时刻牢记,玩具不止是一件商品,更是成人价值观的映射,这将直接左右孩子的未来,所以在设计时有责任发挥设计的主动性,帮助家长引导选择一款能为儿童成长带来帮助的玩具。我们都会有为人父母的一天,到那时一定不会希望看到孩子玩着粗制滥造的快餐式玩具。我们也常常抱怨如今社会有很多不如意,那么何不从玩具开始,向孩子传达一种我们所期待的价值观?玩具设计的意义,也许比我们想象的更加重要。endprint