长沙窑的兴起

文 图/张海军

长沙窑的兴起

文 图/张海军

长沙窑历史仅一百余年,却开创了中国制瓷“南青北白长沙彩”的新局面,其生产的陶瓷产品不仅畅销国内,还远销海外。是什么给予了这座窑繁盛的生命力?

长沙窑位于长沙市望城区铜官镇瓦渣坪一带,因此也称之为“铜官窑”“瓦渣坪窑”。长沙窑自唐中后期的8世纪末、9世纪初兴起,至五代时期衰落,短短不过一百余年,但它创造了辉煌的烧制历史,打破了唐代“南青北白”的陶瓷格局,开创了“南青北白长沙彩”的新局面。

长沙铜官窑国家考古遗址公园

“南青北白” 唐代陶瓷在隋代青、白瓷的基础上发展繁盛,出现“南青北白”的局面。“南青”指的是南方的越窑青瓷,以慈溪上林湖、上虞窑寺前的瓷器为代表;“北白”指的是北方河北的邢窑白瓷,以内丘城为中心发展起来。南北瓷器两大系统也引领了后世诸代瓷器的基本格局。

釉下多彩是瓷器的一种生产工艺,出现于唐代,为长沙窑工所创。它是在瓷器坯体上施以彩绘纹饰后再施釉入窑烧制。它不同于釉上彩要在已烧制完成的釉瓷器上再彩绘装饰的二次烧制,釉下多彩可一次性入窑烧成,大大缩减了制瓷成本和工艺流程。

“黑石号” 德国人沃特法于1998年在印尼勿里洞岛海域发现了一艘沉船,将其命名为“Batu Hitam”,中文译为“黑石号”。据考证,沉船的年代为9世纪上半叶。船内货物以陶瓷器为主,多达67000多件,其中大部分是中国陶瓷,而长沙窑瓷器就多达56500件,充分佐证长沙窑外销瓷的地位。

长沙窑作为第一座广泛采用釉下彩装饰的窑场,不断吸收各种优秀文化,并将这些优秀文化加入到装饰中,进而开辟了庞大的海内外销售市场,尤其是外销市场,这点从诸多国家出土的长沙窑瓷器及1998年“黑石号”沉船上的56000余件长沙窑器物便可证明。长沙窑作为一座身处内陆的窑场,能够在短时间内兴起并远销西亚、北非等地,这有多层面的原因,如历史条件、自身因素、流通渠道、时代契机及社会环境等。

“黑石号”沉船出水的长沙窑瓷器

湘地烧瓷悠久

从自然地理环境而言,湖南地区东、南、西三面山地环绕,整个地势南高北低,顺势向中、北部倾斜,呈敞口马蹄形。出则通过长江即可到达中原及北方各地,入则有长江等河流作为天然屏障,使湖南获得了较为安定的社会环境,安史之乱影响不到湖南地区。湖南内部以山地、丘陵为主,河网密布,地形错综复杂,这样一方面阻碍了中央与地方间的沟通,容易产生割据势力,另一方面又阻碍了各个割据政权之间发生大规模的战争。即使有战争发生,也只是局部内就可以解决,很难使整个湖南都处于兵燹之下。安史之乱后,湖南政局出现了几次变故,但都是小规模的,如大历四年(769年)的臧玠乱潭州事件,到8世纪末湖南已基本安定下来。长沙窑生产亟需社会稳定,因为它的烧造是一种典型的商品生产,其产品主要通过水路输出,湘江下游是它的主要销售渠道。只有社会稳定,保持水路畅通,长沙窑才有兴起的可能。

生产原材料方面,铜官一带蕴含着丰富的瓷土以及充足的燃料,这是长沙窑兴起的必要条件。根据《水经注》的记载,“湘水又北迳铜官山,西临湘水,山土紫色,内含云母,故亦谓之云母山也”,这是极佳的制瓷材料。这个早于唐代的文献记载,随着诸多东汉以后窑址的考古发现得以印证。一直到清代,陶瓷产业依然是铜官的经济支柱,《长沙县志》记载:“铜官山县北六十里……土性宜陶,陶家千余户沿河而居,山下为铜官渚。”铜官老街依山傍水,沿河陶器市场以陶器架棚,既做经营,又做住宅。居民住宅,多数依山而建,房屋多用废弃陶缸等奠基为墙,陶瓦盖顶,独具一格。除了拥有丰富的瓷土外,这一带还有着充足的燃料,丘陵上树木繁盛,郁郁葱葱,正是瓷器烧制燃料的最佳选择,且因水路便利,上游山陵的木材和下游湖区的芦苇也可由水路运抵,作为补充燃料。

历史渊源方面,湖南是中国青瓷的发源地之一,自东汉伊始,湖南地区尤其是湘阴和望城一带就有青瓷烧制,最为有名的是岳州窑。

岳州窑制瓷始于东汉,隋唐时期窑址属岳州,史书则以岳州窑记载,在唐代较为出名。中晚唐兴起的长沙窑与岳州窑有着极深的渊源,长沙窑窑址所在的望城区与岳州窑所在的湘阴县毗邻,而且历史上有很长一段时间同属一个行政区划,如东汉至晋同归长沙郡。根据考古调查和发掘,考古学家在湘阴县发现了数处东汉时期的青瓷窑址,在县城西南6公里处的静河乡发现青竹寺窑,分布面积大约1万平方米,堆积厚度约2米。1988年,考古学家又对此进行了发掘,出土瓷器残片近20000块,形制可考的有6000多块,按数量多少依次为罐、碗、釜、洗、高足碗、碟等,其中在一号探方出土了一块“汉安二年”款的瓷器残片。此外,在同属湘阴县的樟树乡白梅等地也发现了汉代青瓷窑址,而樟树乡与望城接壤。长沙窑附近的石门矶也发现了东汉青瓷窑址,距长沙窑中心区瓦渣坪仅2公里,距石渚老街窑址仅1公里,两地生产的瓷器在品种、工艺上都属于同一种风格,说明属同一窑区。六朝时期青瓷烧制仍在这一地区,一直持续到隋唐,但窑址中心区一直在湘阴境内。望城区在东汉至南朝时期还有赵公凼窑,唐代有厂塘窑、誓港窑、管家塘窑。而湘阴在东汉时期还有吴家渡窑、百梅窑等,晋至唐代则有城关镇窑、钟家台窑等,烧制中心基本上是在这一段湘江的岸边上下移动。

拓展制瓷思路

安史之乱为长沙窑的兴起带来了契机。安史之乱使中原陷于藩镇割据、军阀混战的长期动乱之中,社会经济遭到严重破坏,为逃避战火,中原人口大量南迁。根据研究,当时南北交通主要有三条线路,北方人口南迁就是沿着这三条线路南行,其中中线是湖南通往中原的交通要道,称为“零桂之线”,即由河南经陆路入荆襄地区,改水路入汉水,进长江,溯湘江而上,再往南至两广地区。大量河南及其周边地区的民众通过这一线路南迁,带来了中原地区先进的生产工艺,尤其是部分河南窑工将北方陶瓷制造工艺引入,比如三彩技艺等。这些手工业者落地湖南后,将北方先进工艺运用到当地制瓷技艺里面,并加以改进,进而促成了长沙窑的崛起,这一点在长沙窑瓷器很多装饰手法及造型方面均有体现。

湖南地区历史上窑场众多

长沙窑遗址外景

谭家坡窑址(局部)

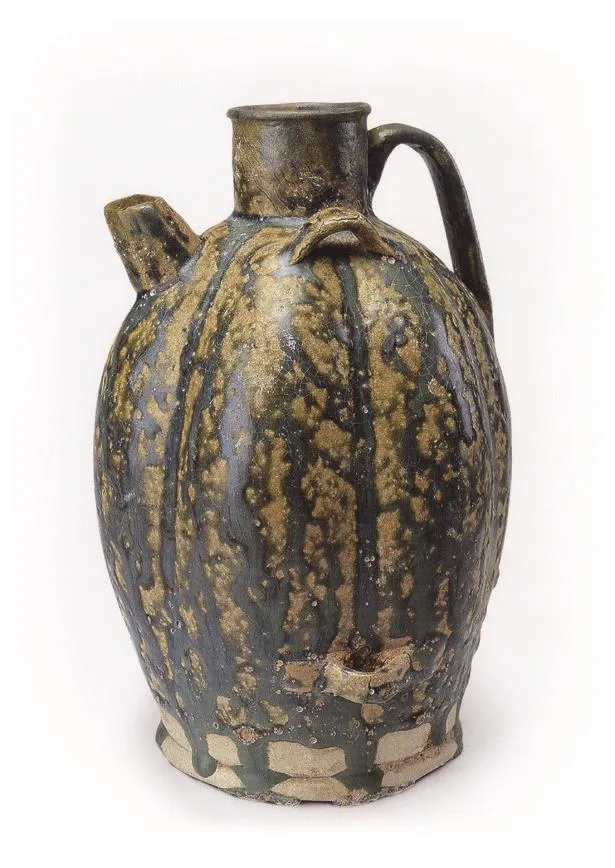

自身因素方面,长沙窑窑工具有极其敏锐的市场意识,为了迎合消费者的需求而在装饰和造型上广泛运用各种文化因素,比如吸收域外文化就是为了适应外国消费者的需求,这些都是长沙窑兴起的内在动力。瓷器发展到唐代,已形成以越窑为中心的青瓷和邢窑为代表的白瓷并存的格局,要想在这种格局下获得发展,长沙窑窑工唯有通过创新以及敏锐的市场意识才能取得成功。首先在造型方面,长沙窑与同时期的越窑、邢窑一样大胆借鉴金银器等器物形制,如高足杯、瓜棱形造型等,除此之外,北方游牧民族经常使用的皮囊也成为借鉴对象,四系背水瓷壶是这一例证。其次在装饰方面,釉下多彩已成为长沙窑的代表,作为其首创被广泛使用。装饰题材则更显其创新的功底,长沙窑是第一座将诗词、绘画等题材运用到瓷器装饰的窑场。长沙窑为了适应各类消费者,可谓无所不用,比如连珠纹、大块褐斑以及棕榈树等贴花,这些都是为了满足西亚地区消费者的要求。

正是由于长沙窑窑工为了适应销售所采取的诸多措施,才能促使长沙窑在“南青北白”的陶瓷格局下得到兴起和发展,并进而形成“南青北白长沙彩”三足鼎立的局面。

对外贸易兴盛

流通渠道方面,长沙窑所在区域属于天然良港,其所在的彩陶源村(今名)西侧即为湘江,江中有一狭长的绿洲,绿洲东岸为丘陵地带,山坡蜿蜒起伏,并延伸至江中,将石渚湖环抱于怀中。湖三面临山,一面通于湘江,非常有利于水运。故很早就成为水驿要站、军事重镇。安徽寿县出土的鄂君启节铭文中曾提到湘水一个叫“蝶”的地方,即铜官。当时的蝶应该是楚国铸铜币的场所之一,又是一个商业集镇。

除了长沙窑所处区域拥有三面环山、一面临水之便外,正如之前所述,其地理位置亦属于零桂之线的必经之地,沿湘江往南可至两广,往北则可达长江,经扬州出海,这种便利的交通条件,为长沙窑的兴起提供了销售便利。此外,因北方持续战乱而在晚唐时期兴起的南方海上丝绸之路也成为长沙窑兴起的外部环境。

双鱼榼

青釉褐绿点彩纹瓷壶

青釉褐彩四系背水瓷壶

除了以上六个方面外,唐朝对外经济文化交流频繁也为长沙窑的兴起带来了诸多便利。有唐一代,政府始终鼓励发展对国外的商业贸易。贞观十七年(643年),太宗谕令在广州、泉州、扬州置“三路市舶司”。太和八年(834年),文宗又诏谕:“南海番舶,本以慕化而来。固在结以仁恩,使其感悦……其岭南、福建及扬州蕃客,宜委节度观察便常加存问。除舶脚、收市、进奉外,任其来往通流,自为交易,不得重加率税。”因而阿拉伯沿海和中亚、西亚地区的番客,特别是穆斯林接连不断地来到扬州、广州和泉州等地行商贸易。有学者也提出当时在湖南地区有外商居住的可能,1987年在常德南坪岗乡七里桥出土一件伊斯兰贴花玻璃碗,这是迄今为止发现的唯一一件唐代进口的伊斯兰贴花玻璃器,这也印证了刘禹锡在任朗州司马时所撰《观市》中记载的“物参外夷之货”。长沙亦是如此,《长沙东池记》载:“况长沙大郡也,江山亘千里,道途控百越,有主人焉,有大宾焉,浑浑四来,击楫摩轩。”在益阳发掘的一座唐墓中,出土了数件长沙窑白瓷或白釉绿彩瓷,白釉绿彩是西亚陶器装饰的典型风格,据此推测,墓主很可能是阿拉伯人,且喜欢长沙窑产品。正是因为对外经济文化交流频繁,南亚、西亚等外域文化和风情才能传入中国,并成为中国文化的补充和来源,而这也被长沙窑所吸取,成为其装饰特色。

青釉褐彩阿拉伯文瓷壶,壶上的阿拉伯文是“真主伟大”

长沙铜官窑国家考古遗址公园

谭家坡窑炉复原

通过以上诸多介绍,我们可知长沙窑的兴起是多种原因共同促成的。由于自身及客观因素的推动,长沙窑成为中国陶瓷史上不可磨灭的窑场,其多个首创,例如釉下多彩、诗词及绘画装饰的运用及铜红釉的烧制等,都把长沙窑推到了陶瓷列阵第一方队,并进而形成了之前所述的“南青北白长沙彩”格局,这是陶瓷发展史上的重要里程碑。

(作者为长沙博物馆副研究员)