中国科学家群体的社会分层问题探析

陈仕伟

(江西财经大学 马克思主义学院,江西 南昌 330013)

中国科学家群体的社会分层问题探析

陈仕伟

(江西财经大学 马克思主义学院,江西 南昌 330013)

影响中国科学家群体社会分层的主要因素是职位、奖励与产出,但是职位因素的作用越来越大。正因为如此,中国科学家群体的社会分层出现诸多问题,制约了中国杰出科学家的成长及其贡献重要科学知识。因此需要在寻找到问题的原因基础上找到解决的对策。

中国科学家群体;社会分层问题;职位;实质;科学共同体;对策

科学共同体并不是一个平起平坐的统一体,而是充满着“等级尊卑”;但是处于最底层的科技人员完全有可能上升到最顶层。默顿(Robert King Merton)开创的科学社会学派主要依据科学奖励对科学界的社会分层进行了较为系统的分析。当然与科学界的社会分层紧密相关的因素远不止科学奖励系统,还涉及性别、种族、年龄、产出、引用率、职位,等等。相比较而言,影响中国科学家群体的社会分层的因素主要有职位、奖励和产出,但是职位的影响越来越大。因此,政治等非科学的社会因素难免渗透其中。正因为如此,中国科学家群体的社会分层总是存在诸多问题,制约着上升渠道的畅通与透明。从杰出科学家管理视角分析,由于杰出科学家管理的基本问题是杰出科学家的成长及其进一步贡献重要科学知识的一般规律问题[1]。如果影响中国科学家群体社会分层的职位因素作用越来越大,毫无疑问会制约杰出科学家的成长及其贡献重要科学知识。因此,需要在努力寻找到问题的原因的基础上找出解决的对策。

一、中外科学社会分层研究分析及启示

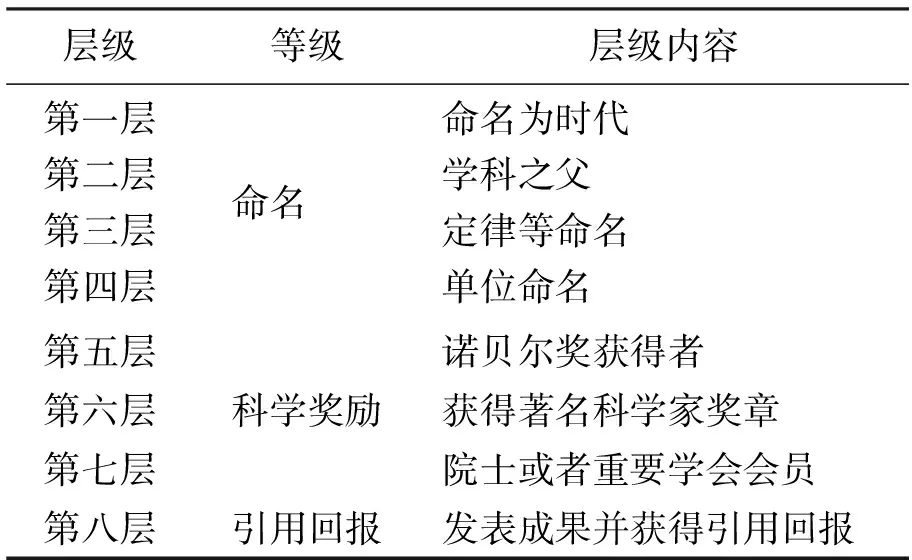

国外关于科学的社会分层研究主要是在默顿的引导之下展开的。按照默顿的理解,这个上升的过程实际上就是不断获得科学奖励的过程,即科学界的社会分层与科学奖励系统密不可分。因此,他将科学家群体分为三个等级八个层次,见表1[2]。可见,默顿的分层结构完全是依据科学家获得的科学奖励层次来进行的。

表1 默顿视野的科学家等级分层

后来的科尔兄弟(Jonathan R. Cole & Stephen Cole)则不仅依据科学奖励,还加入了优势职位这一因素,将科学的社会分层分为四个层次,从高到低依次是范式创立者、诺贝尔奖获得者和国家科学院院士、就职于有声望的职位者和发表成果并得到同行的良好评价者[3]。

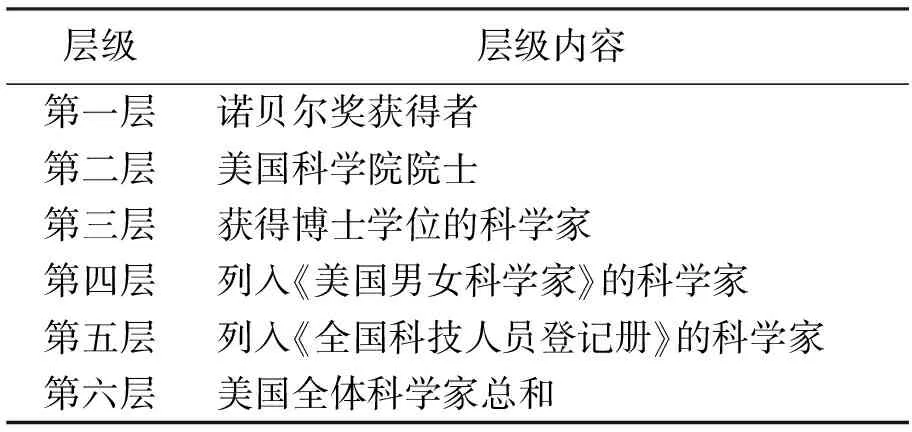

朱克曼(Harriet Zuckerman)则根据美国科学家群体的具体状况又将科学家群体分为六个层次(如表2)[4]。朱克曼的分层依据主要仍然是科学奖励,适当地考虑了科学家获得的学位。

表2 朱克曼视野的科学家等级分层

而加斯顿(Jerry Gaston)则完全依据科学家发表的成果数量和引用状况,将科学家群体划分为四个等级,从低到高依次是旁观者(发表少且引用低)、失败者(发表多但引用低)、成功者(发表少但引用高)和挑战者(发表多且引用高),但是职位因素的作用越来越大[5]。

总之,默顿学派都坚持将科学奖励或者承认作为影响社会分层的决定性因素来展开研究,但是也逐渐考虑到了职位的重要作用,尤其是科尔兄弟。这基本上反映了当前科学界社会分层的研究趋势,也基本上体现了当前科学界社会分层的现实。相对于中国而言,也是如此,但是职位因素的作用却有上升的趋势,从中国一些学者的研究可见一斑。

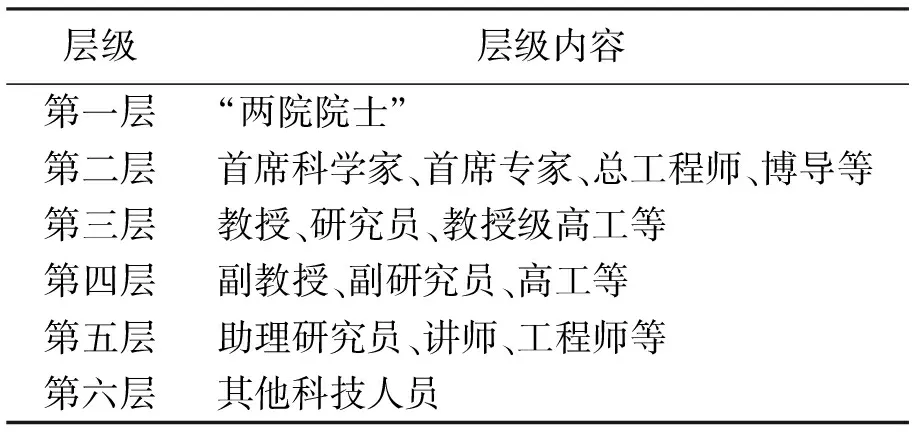

如果仅仅从影响科学界社会分层的最紧密因素——科学奖励系统来思考的话,中国科学家群体的社会分层状况基本上就和他们获得的科学奖励级别相一致。按照姚昆仑的研究,中国科学家群体的社会分层总共分为六个层次,见表3[6]。

表3 姚昆仑视野的中国科学家分层等级

从这个分层结构分析,中国科学家在科学共同体中的地位如何基本上是由其获得的科学奖励的行政级别来决定,同时还重点考虑了职称因素。

如果仅仅从影响科学界社会分层的学术声望来考察的话,中国科学家群体的社会分层主要包括基础层、辅助层、精英层和大师层[7]。处于底层即基础层的研究人员基本上是刚刚成为以科学研究为业的年轻科技人员,还不能独立从事研究。基础层研究人员的进一步成长就是辅助层研究人员。他们已完全融入到科学研究事业中且获得了一定的声望。而精英层的研究人员则是能够带领团队从事研究工作并取得重要研究成果的科学家。处于顶层的则是大师层,大师层的科学家基本上是能够独当一面的学术带头人,基本上能够影响一个研究机构(实验室)的研究范式、精神气质的科学家。这个分层结构基本上是完全按照学术声望的层级来进行的,与科学社会学的一般结论较为接近。但是这个分层结构很难实现真正的量化因而比较笼统,也没有真正说明如何评价这个学术声望,是依赖于产出与奖励呢还是其他?从大师层分析,还是或多或少地突出了领导地位。

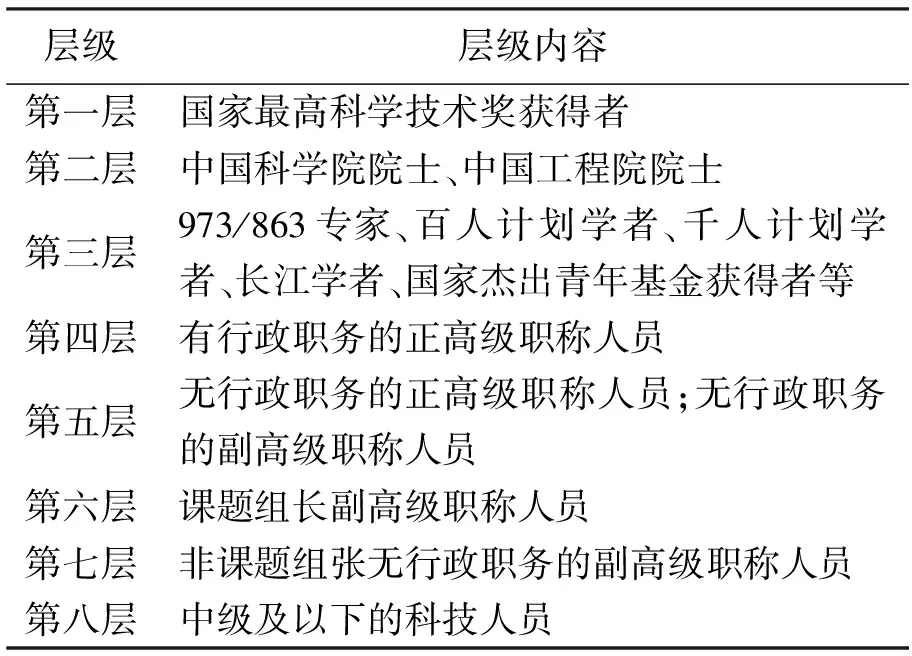

比较全面的研究应该当属孙玲、尚智丛。他们结合职称、职位和产出三个要素,将中国杰出科学家群体划分8个等级,见表4[8]。

表4 孙玲、尚智丛视野的中国科学家分层等级

这个分层结构基本上囊括了中国所有的科学家,或者说任何一位中国科学家都能够从中找到适合自己的位置,但是,科学社会学所认为的重要因素科学奖励系统并没有被详细考虑进去,并且该研究还突出了权力与资源占有程度的影响,尤其是行政职务。

此外,还有将经济地位、声望地位和权利地位三因素综合考量的研究。该研究则将中国科学家群体的社会分层划分为下层、中下层、中层、中上层和上层[9]。显然这样的分层过于笼统而且难以对中国科学家群体做出更为精确的划分,难以发挥出对杰出科学家成长及其贡献重要科学知识的促进作用。由于考虑到了经济地位和权利地位,那么这样的分层就更加突出了非科学的社会因素对科学界社会分层的影响。

综上分析,关于中国科学家群体的社会分层问题,由于考量因素的差异,得出的分层结构也千差万别。任何一个分层结构都存在一定科学性与合理性,但是也肯定存在不同程度的局限性,难以得出一个相对比较令人信服的社会分层结构,进而促进中国杰出科学家的成长及贡献重要的科学知识。不过,他们的研究都强调了领导、权力、资源等的影响,实际上就是职位因素。

因此,影响科学的社会分层的主要因素本应该是产出(Product)和科学奖励,即由科学家取得的独创性研究成果对增进科学知识贡献的大小来决定。但是,无论是默顿开创的科学社会学派还是中国学者的研究,职位因素的影响都得到了重视。默顿的继任者尤其是科尔兄弟都越来越关注这个因素的作用;中国学者则认为这个因素的影响越来越大,甚至有超过其余两个因素的趋势。特别是当下的中国,对于产出因素可能更为关注的是产出的数量,相对忽视了质量,对SCI论文数量的追求就是典型;而科学奖励毫无疑问重点关注的是政府科学奖励,对科学共同体的科学奖励缺乏应有的尊重。正因为对这两个因素的重视出现了一定程度的偏差,职位因素的作用就显得越来越“重要”。利用职位而占据重要的资源往往就能提高产出进而获得更高的科学奖励。从历届中国两院院士增选的有效候选人名单中有行政职务者的比重和最终当选者中具有行政职务者的比重就可见一斑。中国最高的科学奖励尚且如此,其余的科学奖励就可想而知。同样,职位因素还影响到了产出:学术杂志的人情稿、关系稿和领导稿不一而足,这就导致了影响中国科学的社会分层因素依次是职位、产出和奖励,并且可能职位因素的作用越来越大。当然从默顿的继任者的分析来分析,也许这也是一个国际大趋势,特别是科学知识社会学学派(SSK)的研究。

二、中国科学家群体的社会分层问题

既然影响中国科学家群体社会分层的因素是职位、产出与奖励,那么中国科学家群体的社会分层结构与传统科学社会学就有一定的差距。或许本不该出现的职位因素导致了中国科学家思考重点从全心全意搞科研而转向了想方设法获取重要职位,即科学家行政任职趋势不断扩大,这必将严重影响科学家的创新能力,此前有研究就证明了这一点[10]。如果这个趋势不能得到有效遏制,那么中国杰出科学家的成长以及贡献重要科学知识就会受到严重制约。

首当其冲的是科学共同体的作用继续式微。从上述不同的中国科学家群体社会分层研究中可以发现,任何一个分层结构都没有特别突出科学共同体在其中的作用。如果职位因素在社会分层中继续发挥着越来越大的作用,那么科学共同体的作用必将继续式微。而这导致的最直接后果就是科学研究成果的评价必将进一步受到非科学社会因素的影响,进而进一步影响到中国科学家群体社会分层的科学性与合理性。那么科学共同体的作用就不可能得到任何发挥。如此循环,这样的社会分层结构是难以想象的!

如果过于强调职位,那么中国的科技创新能力就不可能得到根本性的提高。因为过于强调职位因素,中国科学家的追求就很难是学术上的,而是政治上的。政治领域中的各种所谓“理性狡计”就会大摇大摆地融入到科学研究领域,科学的求真精神就不可能一如既往地得到坚持,杰出科学家的成长及其贡献重要科学知识就会受到严重制约,科技创能力就不可能得到根本性提高。因此,中国科学家群体的社会分层就不是本来意义上的,而是行政官僚级别的有序集合。

如果职位占据着越来越重要的地位,那么科研产出也就成为了科学家获得行政高位的工具,科研产出的质量也就不可能得到应有重视,相反,其数量必将获得重要参考。同样,对于身居一定职位的科学家们所取得的科研产出如何来进行评价是他们进一步跃升的重要依据。在此评价过程中,各种“利益”的博弈必将出现。这样的结果就是科研产出的质量无法做出正确的评价,往往就是依据于显而易见的数量(这既直观又有利于算计)。也许现在广为流行的现象——能够撰写出一篇重要研究论文的实验结果却拆分成多篇论文发表,就是最好的脚注。

进一步的消极后果就是中国科学家群体社会分层的上升渠道就不可能十分通畅与透明。一般而言,任何一个科学家只要做出了独创性的研究成果并且获得了科学共同体的承认,那么他或者她就可以在社会分层结构中向更高层次前进;并且这个上升的渠道是通畅的,也是透明的,基本上不会出现什么异议与疑义。因为“科学界社会分层保持稳定的关键机制是评价”,这就涉及到一个“守门人”的问题[11]。但是,如果过于强调了职位因素的作用,那么守门人的作用就不可能得到发挥。这就导致:首先取得重要研究成果的科学家肯定会对这个渠道提出异议与疑义,因为层次跃升的依据发生了本不应该发生的变化;其次就是这个渠道不可能做到透明,因为任何一个科学界的社会分层都不会因为你“官大”就让你晋升,要达到晋升的目的肯定就只能秘密进行;再次是各种腐败行为肯定就会深入到科学界的社会分层结构中;最后,可能发展的极端后果就是科学界的社会分层最终倒塌。

因此,科学的自主性与科学家的独立性无法得到充分保障。科学界的社会分层本应该是科学界自己的事情,这样才能真正实现科学的自主性。但是由于过多地强调职位,导致科学的自主性遭受不同程度的破坏,科学家很难真正进行自己的分层及其结构调整。因为在进行社会分层工作中不得不考虑到科学共同体以外的因素,而不能完全按照科学共同体的依据与规范进行相应的分层及其调整。正是出现这样的社会分层结构,科学的自主性与科学家的独立性就难以得到应有的保障。

三、中国科学家群体社会分层问题的实质

必须承认职位成为越来越重要的因素并不是中国独有。因为现在所探讨的职位并不是科学共同体中的,往往是和具体的行政管理甚至政治结合在一起的职位。如果按照科学知识社会学的观点,行政管理甚至政治因素渗透到科学家的实验室中也是大科学时代发展的必然。因为“科学是‘一项政治和宣传的事业’,其结果是由‘声望、权力、年龄和论辩’决定的”[12]。科学共同体也像政治领域一样采用科层化就具有一定的必然性。巴伯(Bernard Barber)曾指出:“科学与主要为其他目的而设立的科层制——如工业和政府的科层制——的结合,也增加了科学中正式组织的分量。”[13]但是,“科层制模式仍搅扰了某些科学家,即使在科学中需要它的地方也是如此。这倒很像科层制在其他领域中的确立曾搅扰某些‘自由’社会的臣民一样。”[9]154因此,或许大科学时代的到来,由于政治等因素的介入以及科层制的作用,职位因素在社会分层中的作用越来越重要具有一定的必然性,中国肯定不能独善其身。

如果说职位因素渗透到科学界的社会分层中是大科学时代发展的历史必然,那么科学的计划性则是职位成为越来越重要因素的潜在要求。职位因素成为科学界社会分层的越来越重要因素本身就说明科学并不能以“纯科学”的面貌出现。“‘纯’科学,无疑是一种理想形态。若是单从定义上看,这正是我们要寻找的一个自然架构。从这个架构中选取范例,对它们进行分析,应该能够为我们提供一个摆脱外在因素的关于科学的自然主义模型。”[14]但是R&D研究的出现,说明科学家很难真正从事所谓的“纯科学”研究,很难真正摆脱外在因素的干扰,很难离开国家的资助而单独按照自己的兴趣爱好从事科学研究。因此,相对于一个国家或者地区来说,有计划地发展科学技术已是历史发展的必然趋势,政治因素渗透到科学研究事业中也就具有了潜在的合法依据。那么科学的计划性就成为了科学技术发展的潜在要求。这样导致的必然结果就是,在科学界的社会分层中,职位因素必须予以重要考虑。在中国也是如此,由于在马克思主义的指导之下,新中国成立以来都是采用科学技术发展的计划模式,在延安时期就已经明确强调了这一点。“20世纪40年代初,在毛泽东领导下的陕甘宁边区科学实践活动中,毛泽东的老师、著名教育家——延安自然科学院院长徐特立提出:‘有计划地进行科学建设,首先必须知道:科学是什么’。”[15]既然采用了科学技术发展的计划模式,那么政治因素渗透到科学技术的研究过程中也是情理之中,对职位因素的强调就是科学界社会分层的潜在要求。

当然,也不能否认,职位成为越来越重要因素也是传统官本位思想在科学界作用的结果。众所周知,在中国的传统文化中特别强调:“仕而优则学,学而优则仕”(《论语·子张》)。但是往往强调了后一句而忽视了前一句,因此在理解上难免出现偏差。这句话的本意是,从政优秀者要努力学习,学习优秀者就应该从政。为什么学习与从政形成了某种必然联系呢?在我们的先辈看来,学习优秀者即掌握了丰富知识者就应该出来为天下服务、为国家服务、为老百姓服务。在特定的历史条件下,实现这一目标的最好方式就是从政,除此之外没有其他的途径。因此,这句话的本意是要求有知识的人应该发挥出服务的社会功能,但是后来人的理解却简单认为要“为官”。正因为有了这样的误解,导致认为任何人包括科学家都应该为官。要为官则必然要求能够不断得到升迁,在科学界的社会分层中也是如此。这就导致中国科学家行政化趋势严重,甚至有些科学家往往偏离了自己的本职工作而一味地思考如何获得职位上的升迁,但是忘记了“仕而优则学”的重要性,更忘记了科学技术的社会服务功能。

从中国近代以来的历史分析,中国科学家缺乏足够的独立性,存在不同程度的“软骨病”。这是职位成为越来越重要因素的内在原因。自近代以来,中国科学技术发展水平就一直远远落后于西方,科学的建制化根本无从谈起。虽然在中华民国时期曾经成立了中央研究院,但是由于在国民党在大陆政权的丧失而出现了“开始即结束”的尴尬局面。而新中国又是在一穷二白的基础上建立起来的,在科学体制化方面则基本上照搬前苏联。因此,当时的中国科学家不得不和国家政权的维护与巩固结合在一起,这就导致中国科学家基本上都是体制内的科学家。虽然自改革开放以来,科学体制化建设得到了长足发展,典型表现就是企业的科研机构的纷纷建立,科学家的独立性得到了一定程度的发展,但是相比较于“体制内的科学家”而言,无论在数量上还是在质量上还是相当有限,其影响范围同样相对狭小。正因为如此,职位因素仍然占据越来越重要地位也在所难免。

无论是大科学时代发展的必然要求,还是科学技术发展的计划性、官本位思想的影响与中国科学家缺乏独立性,说到底还是中国科学技术发展水平不高的结果。由于我国科学技术发展水平不高,在面对国内外的竞争压力,特别是经济发展的巨大压力,不得不重点关注R&D研究,对“纯科学”的研究难免会选择性地遗忘。正因为我国的科学技术发展水平不高,这就要求必须努力发展我国的科学技术,但是由于经济实力不济,科研资源有限,不得不采用科学技术发展的计划模式。从前苏联的历史发展与我国在建国初期的实践来分析,科学技术发展的计划模式也确实发挥出了巨大作用。这难免对科学技术发展的自由模式有所忽视。中国传统的官本位思想之所以仍然影响着中国的科学界,是因为中国科学技术仍然没有充分发展起来,科学体制化还不完善,自然严重制约着中国科学家独立性的发展。只有科学技术发展起来之后,独立于政府的研发组织就能够不断发展,独立于政府的科学家就能够不断壮大,科学体制化就能够不断完善,中国科学家的独立性就能够不断增强。因此,由于我国科学技术发展水平不高,独立政府之外的研发组织没有充分发展,科学技术的发展仍然依赖于国家体制。在这样的情况下,要求中国科学家群体的社会分层完全去除职位因素显然是不现实的,哪怕是将这个因素从越来越重要的地位中降下来也是不太可能的。

四、社会分层问题制约中国杰出科学家的成长

由于中国科学技术发展水平制约着中国科学家群体社会分层的优化,在今后的相当长时间里,中国科学家群体社会分层问题都不可能得到根本性的解决。从杰出科学家管理视角分析,这必将不利于中国杰出科学家的成长以及贡献重要的科学知识。

首先是科学界社会分层结构促进杰出科学家成长及其贡献重要科学知识的社会功能无法得到充分发挥。科学界的社会分层并不仅是为了给科学家在科学共同体中安排一个座次,而是通过社会分层促进科学家朝着更高座次来不断贡献出重要的科学知识。简言之,科学界的社会分层就是要为科学家提供一个不懈努力奋斗方向的制度安排。这个社会功能的发挥依赖于上升渠道的通畅与透明,但是如果这个社会分层的依据转变为以职位为主,这个渠道就不可能是通畅与透明的。这样就会使潜心科学研究事业的科学家没有一个明确的奋斗目标而感到迷惘,科学界社会分层的社会功能就无法得到真正发挥,特别是在科学家行政化的趋势不断增强的条件下。如果越来越多的科学家行政化,对科学家自己而言,由于放弃了自己的本职工作而难以真正贡献出独创性的科学知识,不得不说是一个巨大的遗憾;相对于整个国家而言,科学家尤其是杰出科学家都不能贡献出重要科学知识的话,那么谁来攀登世界科学技术高峰呢?这不能不说是一个巨大的损失;同时“也是世界的不幸,因为科学是超国家的”[16]。

其次是中国杰出科学家越来越偏离自己的本职工作而异化为政治家、社会活动家等。由于职位是越来越重要的因素,科学家的正常上升就转变为职位上升。只要职位上升,在科学共同体的座次也自然会或快或慢地得到提升。这样的结果就是科学家关注的重点并不是贡献重要的科学知识,而是转变为争夺重要的资源与权力,科研产出与科学奖励甚至已退居次要地位。那么科学家尤其是杰出科学家基本上就会偏离自己的本职工作,重点考虑如何获得更高的职位,并且希望从职位中获得各种“好处”,进而再获得职位的进一步升迁。科学家也将很难真正称之为科学家,而是异化成了政治家和社会活动家等。诚如潘家铮院士在评价我国的院士异化时所说:“(院士异化)问题的表现虽是各式各样,但稍加分析便可知道,根本问题在于社会上和许多人的心目中已经偏离院士仅仅是一个学术荣誉称号这一基本定义,而把院士‘异化’成为一种有利可图的‘贵族身份’了,都想从这里为自己谋些好处。”[17]

再次是科学家无法一如既往地贡献重要的科学知识,导致整个国家的科学研究事业止步不前。科学界的社会分层就是要促进科学家不断贡献重要科学知识,进而获得科学共同体的荣誉性承认,最终达到科学界社会分层的顶端。按照默顿的理解就是要获得的命名;按照库恩(Thomas Sammual Kuhn)的理解就是成为创立新范式的划时代科学家。由于职位的因素,科学家尤其是杰出科学家在取得了一定的成就而获得了一定的职位之后就基本上放弃了科学研究事业,进而一门心思地思考如何获得职位的进一步升迁。由于他们基本放弃了科学研究事业,也就基本不再贡献出重要的科学知识。但是相对于整个国家而言,如果取得了一定成就的科学家甚至杰出科学家都不再贡献重要的科学知识,那么科学技术进步的重任就只能寄希望于年轻一代。如果年轻一代一旦成长起来之后又是如此的话,那么整个国家的科学研究事业就只能止步不前。这就不难回答,为什么院士如此之多的中国却始终无法在世界科学技术研究领域占有重要一席。

最后是影响了“尊重知识尊重人才尊重科学家”良好氛围的形成,使杰出科学家的成长及其贡献重要科学知识的社会环境遭到破坏。“科学工作者是社会的一部分,他们在社会背景下工作。”[18]因此,杰出科学家的成长及其贡献重要的科学知识离不开社会这个大背景。如果科学界的社会分层越来越依赖于职位这个因素,那么就会出现通过科研产出与科学奖励这两个正常渠道的科学家无法获得正常的层次跃升。如果这样的不良状况普遍化,那么不仅对踏踏实实从事科学研究工作的科学家是一种不可估量的打击,更为重要的是整个社会将会以特殊眼光来查看科学界。科学研究工作就不可能得到整个社会的广泛支持,结果就是科学与社会不可能形成良好的互动关系而渐行渐远。如果如此,杰出科学家的成长及其贡献重要的科学知识就会异常艰难。

五、中国科学家群体社会分层问题的对策

既然职位成为越来越重要的因素,从根本上说是中国科学技术发展水平不高的结果,那么要从根本上改变这种状况就必须努力发展科学技术。只有科学技术水平达到一定的程度之后,相信科学家在整个社会中的地位就会发生根本改观,职位因素在科学界社会分层中的地位就会动摇。总体而言,确实必须通过发展科学技术来改变职位在科学界社会分层中的地位,但是也必须认识到,科学技术发展了并不意味着职位因素在社会分层中的地位就自然而然地下降。虽然中国科学技术发展水平不高是造成职位成为决定因素的根本原因,但是科学技术发展了之后也仅仅是为解决这个问题提供了基础与可能。能否将这个可能转化为现实,还需要进行必要的科技体制改革与科技政策调整。

由于中国科学技术水平不高,而计划模式已经显示出来其中的重大优越性,因此要发展科学技术就自然采用了计划模式。如果长此以往,科学技术发展水平再高也不会从根本上改变职位因素的地位。这就要求,在课题制的作用下,国家的科研资源不能过于支持具有国家战略导向的各类国家科技计划项目,必须适当地支持自由探索类科研项目;并且随着时间的推移,必须加大这方面的资助。因为一些具有划时代的研究成果并不是计划的产物,比如牛顿(Isaac Newton)的经典力学体系和爱因斯坦(Albert Einstein)的相对论。

因为按照科学社会学的一般观点,影响科学界社会分层的决定因素应该是产出与奖励。因此,中国科学家群体的社会分层应该重点关注这两个因素。相对于产出而言,应该重点关注其质量,关注独创性的研究成果。相对于奖励而言,应该适当地加大对非政府类科学奖励的重视,尤其是科学共同体的荣誉性承认;特别是要将科学评价工作还给科学共同体。

因此,要改变职位因素的作用,还必须加强中国科学共同体的建设,尽可能将政治等非科学因素排除在外,真正保证科学共同体独立行使科学评价职能。这也是中国当下最需要重点解决的问题。如果科学共同体都不能独立行使职能,那么职位因素就必然取代产出与奖励而成为越来越重要的因素。

为了降低职位因素的作用,还必须不断增强中国科学家的独立性。这就要求加强非官方的科研组织建设,尤其是企业科研组织建设。职位因素成为越来越重要的因素很大程度上就是官方科研组织过于强大而非官方的又没有成长起来的结果。因为这种不平衡状况的出现导致非官方的科研组织无法撼动官方科研组织在整个社会中的绝对主导地位,科学家也就不得不依附于官方科研组织,其独立性就不可能得到发展。

[1]陈仕伟.杰出科学家管理的理论与实践[D].合肥:中国科学技术大学人文与社会科学学院,2014.

[2]R.K.黙顿.科学社会学[M].鲁旭东,林聚任,译.北京:商务印书馆,2003:384-442.

[3]乔纳森·科尔,斯蒂芬·科尔.科学界的社会分层[M].赵桂苓,顾昕,黄绍林,译.北京:华夏出版社.1989.40-100.

[4]哈丽特·朱克曼.科学界的精英[M].周叶谦,冯世刚,译.北京:商务印书馆,1982:12-14.

[5]杰里·加斯顿.科学的社会运行[M].顾昕,柯礼文,朱锐,译.北京:光明日报出版社,1988:167.

[6]姚昆仑.科学技术奖励综论[M].北京:科学出版社,2008:222.

[7]古继宝,李国伟.基础研究人员流动分层次管理研究[J].科学学与科学技术管理,2006(2):109-113.

[8]孙玲,尚智丛.浅析我国当代科技人员的社会分层结构[J].科技管理研究,2012(14):174-179-210.

[9]邝小军.科技工作者社会分层研究[D].天津:南开大学周恩来政府管理学院,2010.

[10]徐飞,汪士.杰出科学家行政任职对科研创新的影响[J].科学学研究,2010(7):981-985.

[11]DAVID J.HESS. Science Studies: An Advanced Introduction [M].New York:New York University Press, 1997:64.

[12]约瑟夫·劳斯.知识与权力——走向科学的政治哲学[M].盛晓明,邱慧,孟强,译.北京:北京大学出版社,2004:15.

[13]巴伯.科学与社会秩序[M].顾昕,译.北京:三联书店,1991:152

[14]约翰·齐曼.真科学——它是什么,它指什么[M].曾国屏,匡辉,张成岗,译.上海:上海世纪出版集团,2008:22.

[15]曾敏.毛泽东科技思想研究[M].北京:中央文献出版社,2011.

[16]李醒民.科学与政治刍议[J].学术界,2013(12):108-130

[17]潘家铮.院士制度之我见[N].科技日报,2006-07-21(007)

[18]上议院科学技术特别委员会.科学与社会[M].张卜天,张东林,译.北京:北京理工大学出版社,2004:14.

(责任编辑:刘 燕)

OntheSocialStratificationofChineseScientistGroup

Chen Shiwei

(School of Marxism,Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang Jiangxi 330013, China)

The main factors that affect the social stratification of Chinese scientist group include position, reward and products, and the role of position factor is increasing, therefore, the social stratification of Chinese scientist group has many problems that influence the growing and contribution of outstanding Chinese Scientists. So we need to seek out the countermeasures after finding out the causes.

Chinese scientists’ group; social stratification’s problems; position; essence; scientific community; countermeasure

N031

A

1672-7991(2017)03-0001-07

10.3969/j.issn.1672-7991.2017.03.001

2017-03-31;

2017-04-28

陈仕伟(1979-),男,江西省于都县人,讲师,博士,主要从事科学社会学与大数据哲学研究。