人口年龄结构变动的经济效应

——基于福建省的研究

涂心语,严晓玲

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

人口年龄结构变动的经济效应

——基于福建省的研究

涂心语,严晓玲

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

梳理人口年龄结构变动影响经济增长的理论框架,在此基础上构建了福建省经济增长与人口年龄结构变动的线性回归模型,以验证两者的关系,为保证结果的可靠性引入了技术进步、结构转变、制度变迁等控制变量。结果显示,总抚养系数变动与福建省经济增长负相关,但影响程度相对较小,而且其影响主要是由少儿抚养系数变动引起的,而在未来这种影响将逐步减少。为充分利用人口年龄结构优势,提出以下政策建议:加大就业促进力度,促进人力资本积累,完善养老保障制度,分计划延长退休年龄。

人口年龄结构变动;人口红利;人口转变;经济增长

对于经济增长的研究历来是学术界研究的重点,而人口因素因为在发展生产中提供了基础性的要素投入,一直以来在经济增长过程中扮演着重要角色。长期以来,对于人口与经济增长关系的研究中多集中于其总量变动的影响,而忽视了人口内部年龄结构的重要作用,近年来对于人口年龄结构变动经济效应的研究逐渐丰富起来。学者们对于人口年龄结构变动的研究一般集中于其两个重要特征:第一,劳动年龄人口(15~64岁人口)比重较大;第二,总抚养系数(非劳动年人口数与劳动年龄人口数的比值)较低,认为在这两个特征的影响下,人口年龄结构变动能够通过对一系列中间变量进行影响的前提下作用于经济增长。统计数据显示,1990年以来,福建省经济实现了大幅增长,地区生产总值从1990年的522.28亿元增长到2015年的25 979.82亿元,物质财富较为丰富,人民生活水平得到显著提高[1]。在促进福建经济增长的诸多因素中,人口年龄结构变动是否对其造成显著影响?影响程度到底有多大?基于福建省的经验数据,笔者试图对以上问题做出解答。

一、文献综述

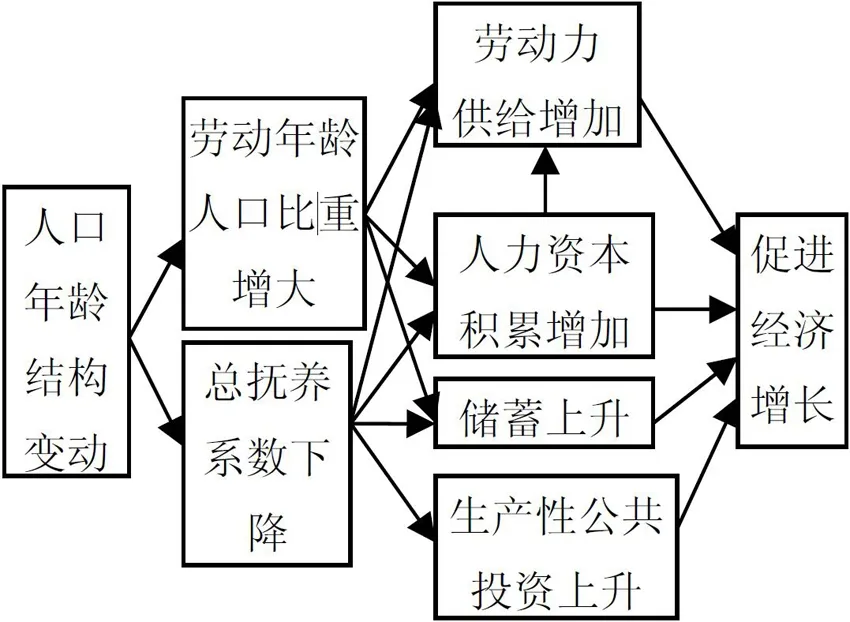

人口年龄结构变动所产生的两个最直接的后果就是劳动年龄人口比重的增大以及总抚养系数的下降,它们会对劳动力供给、人力资本积累、储蓄率以及生产性公共投资产生一定影响。而从促进经济增长的一系列因素可知,劳动力供给的增加能够为经济增长提供基础性的要素投入,储蓄率的上升能够促进投资与资本积累的增加,人力资本积累的增加则可以提升基础性要素投入的产出效率,生产性公共投资增加能够直接导致经济体总需求的增加,这些因素与经济增长息息相关,因此人口年龄结构变动将主要从这四个方面影响经济增长。

(一)人口年龄结构变动的经济效应

1.能够影响劳动力供给

劳动年龄人口比重的增大能够直接促使劳动力供给的增加,这一点无须赘述,而诸多学者也提到了总抚养系数对劳动力供给的影响。总抚养系数较低意味着平均每一个劳动年龄人口需要抚养的非劳动年龄人口较少,Lindh等研究发现,这能够把更多劳动力从家庭非生产性活动中解放出来,从而一定程度上提升了劳动参与率,促进劳动力供给的增加[2]。此外,总抚养系数下降的一个重要影响是大多数家庭的规模变得更小,养育子女的负担大大降低,这对于女性来说更为重要,她们可以有精力及时间参与工作,这能够促进劳动参与率进一步上升,Bailey、Canning的研究中均提到这一点[3-4]。国内穆光宗、钟水映等也持有相同观点[5-6]。

2.能够影响人力资本积累

劳动年龄人口比重增大会影响到一国或地区的人力资本存量。Faruqee认为,就个人而言,其不同年龄阶段的劳动生产率是不同的,随着年龄增长基本是呈现出先上升后下降的“峰形”分布趋势[7],这意味着个人的人力资本水平在不同年龄段也是不同的。Andersson认为一个国家或地区的人力资本存量与人口年龄结构息息相关,因为对于个人来说,人力资本的积累在其劳动年龄阶段达到高峰,如果一个地区劳动年龄人口比重较大,毫无疑问其整体人力资本存量也相应较大,进而他提出了“年龄结构—人力资本—经济增长”假说,认为人力资本是人口年龄结构影响经济增长的另一条途径[8]。此外,总抚养系数下降会影响到子女及劳动力自身的健康和教育投资。Joshi等认为,总抚养系数下降使家庭生育目标从“数量导向”转向“质量导向”,促使家庭资产用于子女健康和教育投资,以储备人力资本[9]。钟水映等还提到,不仅仅对于子女,抚养负担减轻还会使劳动力把更多的资源积累用于其自身的人力资本提升上[6]187。郭琳等进一步提出人力资本的提升不仅仅能提高劳动生产率,促进经济增长,还能为未来提供了更加熟练的劳动力,从而对劳动参与率也有提升作用[10]。

3.能够影响储蓄率

根据Modigliani等提出的生命周期假说理论,个体为了把整个生命周期的效用达到最大化,会根据自己一生的预期总收入来平滑各期内的消费[11]。由此可知,一个人在少儿期和老年期是负储蓄人口,因为其消费大于收入;在劳动年龄期是正储蓄人口,因为其收入大于消费。此后,Modigliani等又对该理论进行了改进,从社会宏观角度来考察生命周期理论,认为劳动年龄人口比例的上升有利于储蓄率的上升,反之少儿人口与老年人口比例的上升会促使储蓄率下降[12]。此外,袁志刚和宋铮通过构建一个纳入中国养老保险制度基本特征的迭代模型研究发现,人口老龄化会激励居民增加储蓄[13]。王维国认为人们由于预见到了老龄化的趋势,可能会增加储蓄预备将来养老用[14]6。Lee等与Li等还提到了预期寿命上升的影响,认为预期寿命的上升增加了未来老年阶段的生活风险,让人们有更多的动力去储蓄[15-16]。这些因素增强了生命周期假说效应。而总抚养系数的下降则会对家庭的消费支出造成一定影响,进而影响到储蓄。钟水映等认为,在中国大多数子女都是由上一代人进行抚养,这就使得社会整体的养育成本具有刚性[17]。Leff认为,如果家庭养育的子女大幅减少,其所付出的的教育、衣食住行等开支也必定减少,从而可以将更多的剩余转化为储蓄,这有利于储蓄的增加[18]。王德文等提到较低的老年抚养系数同样能够减少家庭的赡养消费,从而促进储蓄的提升[19]5。

4.能够影响公共投资方向

人口年龄结构变动引起的抚养系数下降会影响到政府公共投资方向。王德文等认为老龄人口比重的增加会导致政府支出中用于养老、医疗等的比例也相应增加,而这些支出属于非生产性消费支出,从而挤占了用于生产性投资支出的部分[19]6。王维国等认为人口老龄化会产生大量的离退休费用,这些费用如果节省下来用于投资可以带来很大的产出,其实也是占用了政府生产性投资支出[14]6。周祝平则提到,少儿人口也是需要政府养护、教育等公共支出的人口,少儿抚养系数的下降同样有利于政府把支出转向生产性投资领域[20]。

(二)人口年龄结构变动与经济增长关系的实证检验

在上述众多理论的基础上,一些学者研究了人口年龄结构变动对经济增长的影响。Bloom等等利用时间序列数据分析得出,1970~1995年间东亚经济年均6.1%的高速增长中人口转变的因素贡献了25%~33%[21]。王金营等利用科布·道格拉斯生产函数进行研究,发现在将少儿或老年负担的影响内生于有效劳动时,产出将得到提升,而单独将抚养系数引入时,总抚养系数的下降明显促进了经济增长[22]。王颖等考察了人口红利两大基本要素与经济增长的关系,发现其影响并不显著[23]。金华林等对二战以后日本的发展情况进行研究,发现非劳动人口与劳动人口的比值对其经济增长有负向作用[24]。郭熙保等采用生存分析中的COX比例风险模型,验证了OECD国家人口转型与经济增长的关系,发现中等收入国家人口转型带来的劳动年龄人口比重的增加会使得中等收入国家有更高的概率跨入高收入阶段更高的概率跨入高收入阶段[25]。

(三)人口年龄结构变动对经济增长的传导框架

通过对文献进行梳理可以发现,人口年龄结构变动大致是从劳动力供给、人力资本积累、储蓄、公共投资这四条途径来影响经济增长,见图1。

图1 人口年龄结构变动对经济增长的传导机制

从多数学者的实证研究中可以看出,虽然人口年龄结构变动对经济增长的影响程度因为实证方法的不同而测度不一,但这种影响是显著存在的。

二、研究方法与模型设定

在人口年龄结构变动影响经济增长的实证分析中,如果不把资本、自然资源、技术进步、制度和结构等因素纳入,由此造成对人口年龄结构变动的作用可能存在高估。结构转变是影响经济增长的重要因素,在基础性要素如劳动力、资本投入等都固定的情况下,结构的优化能够带来更高的配置效率,从而加快经济增长。而即使有了较好的基本要素积累,如果没有背后好的制度安排和支撑,人口年龄结构变动带来的人口优势也会变成人口负担和人口压力。基于以上论述,并参考车士义等的模型设定[26],笔者使用的回归模型为:

LN(PGDP)=α0+α1LN(CAP)+α2DR+α3FTP+α4TER+α5INS+ε

(1)

其中LN(PGDP)为人均GDP的对数,代表经济增长,LN(CAP)是固定资产的对数,DR代表人口年龄结构变动,FTP示科技进步,TER代表第三产业比重,INS代表制度变量,ε为随机误差项。其中固定资产用固定资产投资总额表示;人口年龄结构变动用抚养系数表示;对于科技进步,本文使用通过索洛余值法计算得出的全要素生产率来代表,计算方法参照王永康[27]已经发表的论文,不同的是本文使用1978年价格进行计算,计算了福建省1979~2015年间的全要素生产率,1978年的资本存量使用黄宗远等[28]的估计结果;制度变量的选择参照林毅(2013)[29]的研究,选用产权多元化程度、对外开放及利益分配格局的演变这三个方面来衡量经济制度变迁,其中:

产权多元化程度采用非国有化率来反映,具体公式为:

非国有化率=历年非国有经济工业总产值/历年全部工业总产值×100%

(2)

对外开放采用对外开放度来衡量,具体公式为:

对外开放度=历年出口贸易总额/历年GDP×100%

(3)

利益分配格局的演变采用市场化收入比重来衡量,具体公式为:

市场化收入比重=(历年GDP-历年财政支出)/历年GDP×100%

(4)

参考金玉国、刘文革等的研究成果[30-31],采用赋值法对经济制度的三个分指标进行合成,分别赋予产权多元化程度指标70%、对外开放程度指标20%、分配格局变化指标10%的权重,即:

INS=非国有化率×70%+对外开放度×20%+市场化收入比重10%

(5)

为进一步研究少儿抚养系数与老年抚养系数分别对经济增长的影响,本文还将把总抚养系数替换为少儿抚养系数与老年抚养系数进行回归,模型为:

LN(PGDP)=α0+α1LN(CAP)+α2CDR+α3ODR+α4FTP+α5TER+α6INS+ε

(6)

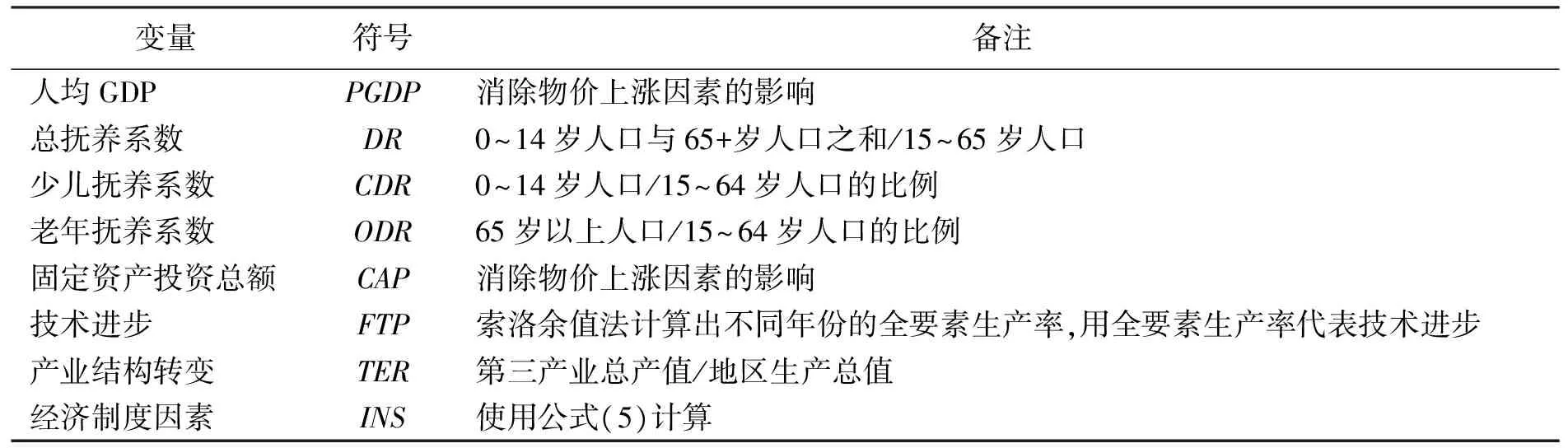

关于各变量的选择详见表1。

表1 各变量的选择及符号

三、数据来源与分析

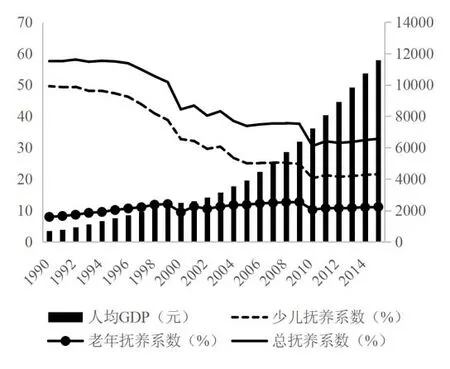

笔者使用福建省1990~2015年时间序列数据作为样本,所需数据均直接来源于历年《福建统计年鉴》或计算得出,其中1990、2000、2010年的抚养系数是人口普查数据,其余年份为抽样调查数据。表2中给出了各变量的描述性统计结果,从样本期数据的描述性统计可以看出,福建省的人均实际GDP及抚养系数变动较大,人均实际GDP均值为4 279.13元,变动范围为710.838~11 598.73元;总抚养系数均值为44.1%,变动范围为30.5%~58.1%;少儿抚养系数波动较大,均值为33.2%,变动范围为20.2%~49.6%;老年抚养系数波动较小,均值为10.8%,变动范围为8%~12.8%。可以发现,福建省总抚养系数的下降主要是由少儿抚养系数下降引起的,老年抚养系数的变动暂时较为缓慢,但是根据人口年龄结构变动的规律,老年抚养系数的变动在未来会越来越快。

图2 1990年以来福建省人均GDP及抚养系数的变动情况

从数据的趋势图(见图2)中可以看出,总抚养系数与人均GDP具有明显的反向变动关系,因此经济增长与人口年龄结构的数据特征似乎与前文的理论预期能够很好的吻合。如果将总抚养系数细分为少儿抚养系数与老人抚养系数,可以发现,少儿抚养系数与总抚养系数变动趋势类似,与人均GDP明显负相关,而老年抚养系数因为自身变动较小,难以观察出其与人均GDP的关系。下面通过实证方法来检验和揭示它们之间的关系。

四、模型回归与结论

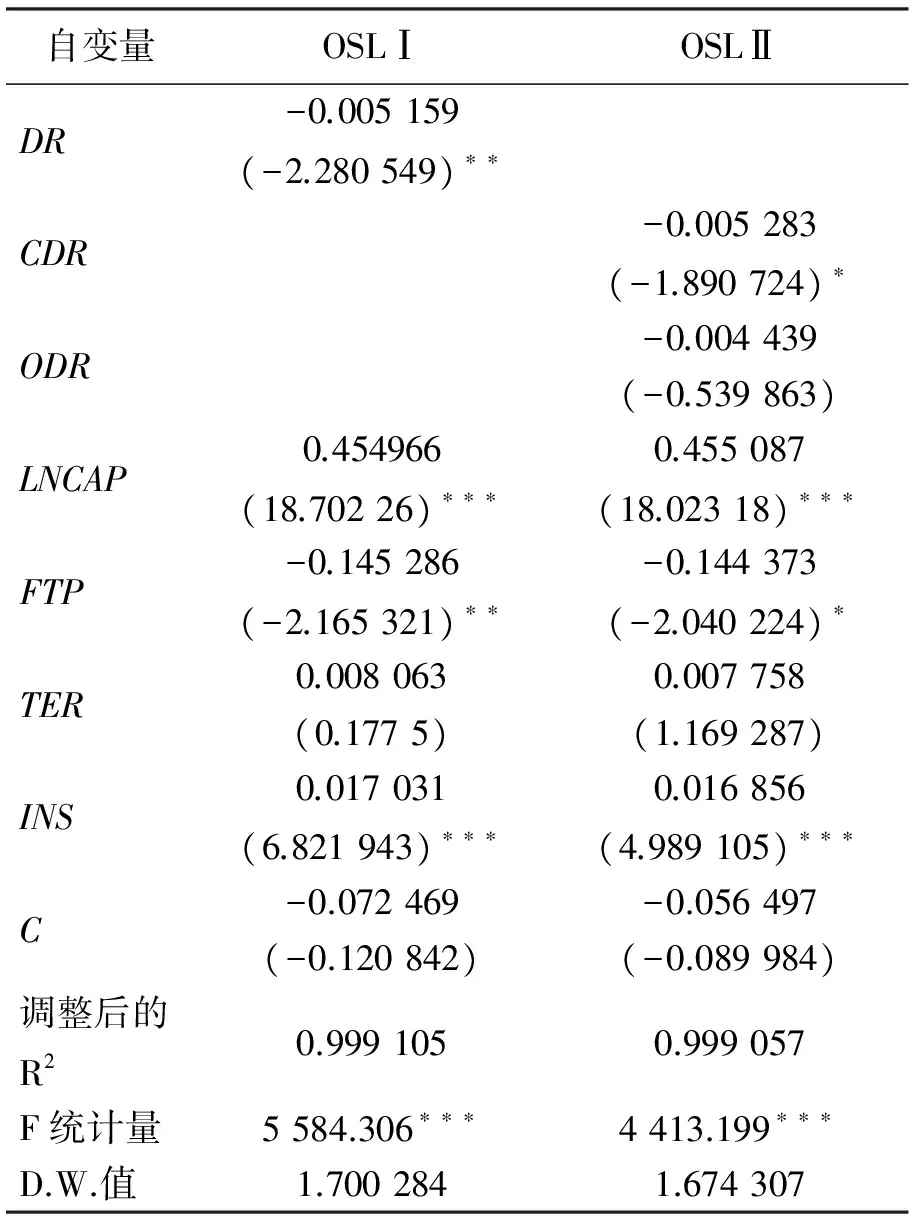

在对模型进行回归之前,需要对人均实际GDP及固定资产投资总额进行对数化处理,以消除异方差和指数趋势的影响。回归操作在Eviews 8.0中实现,结果如表3所示。

表3 OLS回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

(一)总抚养系数与居民储蓄率

从表3中第二列的回归结果中可以看出,总抚养系数下降1%将引起人均GDP上升约0.52%,与其他因素相比影响较小,从判定系数R2及F统计量可以看出方程拟合性较好,且整体显著,解释能力较强,说明总抚养系数、物质资本、技术进步、结构与制度因素联合起来确实对福建省人均GDP有显著影响,而从t统计量可以看出,总抚养系数通过了5%水平下的显著性检验,对人均GDP有显著影响。

(二)少儿抚养系数、老年抚养系数与居民储蓄率

作为参照,把上述回归的总抚养系数替换为少儿抚养系数及老年抚养系数。从表3中第三列的回归结果中可以看出,少儿抚养系数下降1%将引起居民储蓄率上升约0.53%,老人抚养系数下降1%,储蓄率上升约0.44%,判定系数R2为0.82,说明模型拟合性较好,对样本解释能力强,从F统计量来看,回归方程整体显著,少儿抚养系数、老年抚养系数、物质资本、技术进步、结构与制度因素联合起来确实对福建省人均GDP有显著影响,而从t统计量可以看出,少儿抚养系数通过了10%水平下的显著性检验,老年抚养系数并不显著。

根据以上的计量分析,可以得出以下结论:

第一,总抚养系数变动与福建省经济增长负相关,但影响程度相对较小。根据前文的理论预期,总抚养系数下降会通过劳动力供给、人力资本、储蓄率、生产性公共投资促进经济增长,从实证结果来看,这种影响是显著存在的,但是与其他因素相比其影响程度却相对较小,这可能是因为人口年龄结构变动对上述众多中间变量的影响本身就受到多种因素阻碍。此外,人口年龄结构变动对经济增长的影响必须在一系列条件下(如制度、结构、技术进步等)才可以兑现,在控制其他变量的情况下,人口年龄结构变动的影响效果必然减小,如果没有其他一系列条件的配合,人口年龄结构优势甚至可能成为人口负担,从这一点来讲,笔者的回归结果是符合理论预期的。

第二,总抚养系数变动对福建省经济增长的影响主要是由少儿抚养系数变动引起的。从回归结果来看,少儿抚养系数的回归系数与总抚养系数相差不多,而老年抚养系数的回归系数虽然也是负数,但结果却是不显著的。这是因为1990年以来福建省老年抚养系数的变动非常小,其对经济增长的影响必然是不显著的,但是不能因为其系数不显著就忽视老年抚养系数的影响,多项指标表明,未来福建省老年抚养系数会加速增加,老龄化社会的到来必然会制约经济的增长。少儿抚养系数减少对经济增长有促进作用,一方面,少儿抚养系数减少意味着劳动年龄人口比重增大,这会进一步促使劳动力供给及就业人口增加,同时因为劳动年龄是个人人力资本积累最高的年龄段,劳动年龄人口比重增大也意味着国家或地区整体人力资本存量增加,这有利于人力资本积累的增加,此外,劳动年龄人口比重增大还意味着净储蓄人口比重的增大,这会促使居民储蓄率的上升,可以预期到这部分净储蓄人口因为预期未来老龄化趋势的到来以及个人预期寿命的提高,从而减少消费,使得储蓄率进一步提升。另一方面,少儿抚养系数下降意味着家庭与政府的抚育负担大幅减小,家庭可以将更多的资源精力投资到自身以及子女的人力资本上,劳动年龄人口也会拥有更多的时间及精力参与劳动,尤其是女性,这会促使劳动参与率上升,增加劳动力供给,可以看出人力资本水平的整体提升会进一步促进劳动参与率的上升,因为健康及受教育水平会影响个人的工作能力,此外,家庭与政府的抚育负担减小还能减少家庭的消费及政府养老、教育等非生产性投资,使得储蓄率以及生产性公共投资得以上升。劳动力投入、资本投入(包括物质资本及人力资本)是经济增长的基础性要素,而储蓄是资本积累的重要来源,在福建省经济增长方式没有实现有效转变之前,维持一个高投资率有助于支撑其经济的快速增长,在少儿抚养系数下降以及老年抚养系数保持相对稳定的情况下,福建省劳动年龄人口大幅增加,抚育子女赡养老人的负担大幅减少,这使得劳动力投入与资本投入增加,从而实现人口年龄结构变动对经济增长的促进作用。

第三,未来人口年龄结构优势对福建省经济增长的促进作用将进一步减弱。结合福建省人口年龄结构变动情况可以清楚看出,总抚养系数的下降趋势已经基本停止,在老龄化社会到来之前,如何尽可能挖掘、扩大以及延长人口年龄结构优势,利用其促进福建省的经济增长是当前亟需解决的问题。

五、政策与建议

通过前文的研究,可以发现,在过去近30年里,人口年龄结构变动有效促进了福建省的经济增长,人均GDP大幅度上升。但是研究结果也表明,与其他众多因素相比,人口年龄结构的作用相对较小,而且其优势终将因人口自然增长率下降、劳动参与率降低而在未来逐渐丧失,进而转变为人口负担,根据刘小兰的研究,福建省人口年龄结构优势大概可以持续到2030年左右[32]。这种趋势是难以以人的意志为转移的规律,因此,在人口转变带来的结构优势式微及至消失殆尽之前,我们只能尽力抓住现有的人口年龄结构机遇,并尽力延长其优势。

(一)加大就业促进力度,最大化利用劳动力资源

一个地区人口年龄结构优势能否得到充分利用,主要在于其劳动力资源是否实现了充分就业,在未来福建省劳动年龄人口数的增长逐渐趋缓甚至减少的情况下,就业面越广,失业率越低,说明对人口年龄结构优势的利用越为充分,因此在当前确立就业优先的政策,有利于延缓结构性优势消失的时间。具体而言,福建省需要做到以下几点:第一,加快推进户籍制度改革,促进城乡劳动力自由移动;第二;加大职业培训力度,解决劳动力市场结构性失衡问题;第三,大力发展职业技术教育,弥补教育制度短板;第四,推进农业现代化,释放更多的劳动力;第五,强化公共就业服务和人力资源市场建设,促进就业;第六,全力促进高校毕业生就业,解决“就业难”问题[33]。

(二)促进人力资本积累,提升劳动生产率

在过去数十年里劳动年龄人口数量的增多为福建省提供了充足的廉价劳动力,使得其经济得以持续高速增长,但是研究结果也表明,在未来这种人口数量优势将逐渐消失,这意味着福建省可利用的劳动力资源会越来越少。在这种情况下,为了扩大以及延长人口年龄结构优势,可以转变思路,从提升人力资本水平入手,提高劳动生产率,促进经济增长[34]。新经济增长理论认为,促进经济增长最重要的机制在于人力资本的积累,由此可见,在未来以质量优势代替数量优势能够为经济增长提供持久动力。促进人力资本积累应主要从教育与健康领域入手,深化教育体制改革,提升医药卫生水平,提高人口科学文化以及健康素质。

(三)完善养老保障制度,缓解经济增长压力

在我国养老保障制度可以大致可以分为三种类型:现收现付制、完全积累制以及统账结合制。从人口年龄结构的视角来研究可以发现,现收现付制的养老保险制度更为适用于社会抚养系数较低的情况,因为此时比重较大的劳动年龄人口可以轻松支撑起老年人口的养老保险费用,而在老龄化社会中,现收现付制将无法承担庞大的养老保险费用,这种情况下无论是政府或者家庭都需要花费巨大的成本投入到养老事业中,极大地抑制了经济增长动力,从而需要实现从现收现付制向完全积累制的过渡,促进个人积累机制以减轻社会养老负担,并辅之以适当比例的社会统筹账户以维持公平,这便是当前阶段我国实行的统账结合制。自我国实行统账结合制的养老保险制度以来,由于存在较大规模的历史性欠账,个人账户有名无实,常被作为统筹基金使用,统账结合制的初衷并没有完全实现,对福建省而言同样如此,因此目前的首要任务便是坐实个人账户。

个人账户的空账问题主要是由于养老保险基金的制度转型所造成的历史债务问题,因此,现各级政府都应该承担起这些负债的偿还义务。由于空账规模的庞大,考虑到中央和地方所要面临的巨大财政压力,一步到位地弥补巨额空账,在短期内做实个人账户的可行性不大,应从小规模做起,采取逐步做实、增加积累的方式。筹集做实个人账户所需的资金主要有以下渠道:第一,政府可以通过税收融资、出售部分国有资产、发行特种国债、发行福利彩票等等途径来增加政府部门在社会保障方面的的支出;第二,选择省份内较发达的城市,将政府每年的社会保险基金的积累额取出一部分投入到个人账户,逐步的做实个人账户,并且将这个每年做实个人账户的规模列入到政府官员的业绩中去;第三,扩大养老保险的覆盖面,将更多的灵活就业的人员纳入到养老保险的范围内,做大做强养老金的个人账户,增强偿付能力。

(四)分计划延长退休年龄,应对老龄化社会

不断攀升的社会养老负担是未来经济增长的一大阻碍,人口普查数据显示,1982年福建省平均预期寿命为68.5岁,2010年为75.76岁,平均预期寿命相差了大约7岁,而我国的人口退休政策制定于20世纪70年代末,显然已经无法与当前的平均预期寿命所匹配,在平均预期寿命显著增加的情况下,退休年龄给经济增长带来了不小的负担。考虑到人力资本的积累,工作年龄应该随着预期寿命的提高而延长。不过在政策制定过程中应避免“一刀切”,蔡昉的研究指出,在劳动力市场中真正决定人口工作时间的是实际退休年龄,而不是法定退休年龄,人力资本水平较高的人群本身退休年龄较迟,而相反依靠身体与劳力工作的人群大多会提前退休,如果单纯改变法定退休年龄,会让社会陷入不公平的状况,损害普通劳动者的权益。福建省各地劳动力市场供求关系以及劳动者预期寿命、人力资本的不同使得在调整退休年龄过程中要注意分计划逐步延长,不能“一步到位”[35]。

比如临近退休年龄的企业以及机关事业单位的领导干部,因为其收入水平本身较高、工作压力小等原因愿意延迟退休,但是这部分人群的养老保障相对充足,因此应当制定较少推迟的法定退休年龄或者保留现状;而很多各领域专业的技术人员,包括医生、工程师、教师等等,他们的人力资本水平会随着年龄增加而逐渐积累,如果让其过早退休,就损失了其很高的人力资本积累,因此应延长其退休年龄;相比较而言,大部分从事一线工作的劳动人员,因为其体力精力消耗较大,并不具备上述两种人群的人力资本优势,这部分人群的工作能力会较早下降,如果延长其退休年龄,不仅对其个人而言不公平,对于发展经济来说也有害无益,因此应尽量减少其退休延长的年限。实际的调整方案制定应当更加审慎,以达到减缓人口老龄化对经济增长不利影响的同时不失公平的双重标准。

[1]福建省统计局.福建统计年鉴—2017[M].北京:中国统计出版社,2017.

[2]LINDH THOMAS, MALMBERG BO. Age Structure Effects and Growth in the OECD, 1950-1990[J]. Journal of Population Economics, 1999, 12(3): 431-449.

[3]J BAILEY-M. More Power to the Pill: the Impact of Contraceptive Freedom on Women’s Life Cycle Labor Supply[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2006, (1): 289-320.

[4]D CANNING. The Impact of Ageing on Asian Development[C]//Seminar on Ageing Asia: A New Challenge for the Region, ADB Annual Meeting, Kyoto, Japan, 2007:

[5]穆光宗.中国的人口红利:反思与展望[J].浙江大学学报(人文社会科学版), 2008(3): 5-13.

[6]钟水映,李魁.人口红利、空间外溢与省域经济增长[J].管理世界, 2010(4): 14-23, 186-187.

[8]ANDERSSON BJORN. Scandinavian Evidence on Growth and Age Structure[J]. Regional Studies, 2001, 35(5).

[9]JOSHI S SCHULTZ-T-P. Family Planning as an Investment in Development: Evaluation of a Program’s Consequences in Matlab[J]. Bangladesh, Economic Growth Center Discussion Paper, 2007, 951.

[10]郭琳,车士义.中国的劳动参与率、人口红利与经济增长[J].中央财经大学学报, 2011, 289(9): 47-53.

[11]MODIGLIANI F., BRUMBERG-R. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-section data[J]. Franco Modigliani, 1954(1): 388-436.

[12]MODIGLIANI F., ANDO-A. Impacts of Fiscal Actions on Aggregate Income and the Monetarist Controversy: Theory and Evidence[J]. Monetarism, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1976: 17-42.

[13]袁志刚,宋铮. 人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率[J]. 经济研究, 2000(11): 24-32.

[14]王维国,徐勇,李秋影. 我国人口年龄结构变动对经济发展影响的定量分析[J].市场与人口分析, 2004(6): 1-8.

[15]LEE RONALD, MASON ANDREW, MILLER TIMOTHY. Life Cycle Saving and the Demographic Transition: The Case of Taiwan[J]. The Population Council, 2000(26): 194-219.

[16]LI HONGBIN, ZHANG JIE, ZHANG JUNSEN. Effects of Longevity and Dependency Rates on Saving and Growth: Evidence from a Panel of Cross Countries[J]. Journal of Development Economics, 2007, 84(1): 138-154.

[17]钟水映,李魁. 劳动力抚养负担对居民储蓄率的影响研究[J].中国人口科学, 2009(1): 44-53.

[18]H LEFF-N. Dependency rates and savings rates[J].The American Economic Review, 1969, 59(5): 886-896.

[19]王德文,蔡昉,张学辉.人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素[J].人口研究, 2004(5): 3-12.

[20]周祝平.人口红利、刘易斯转折点与经济增长[J].中国图书评论, 2007(9): 4-12.

[21]BLOOM,E. DAVID, WILLIAMSON,ET AL. Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia[J]. World Bank, 1998, 12(3): 419-455.

[22]王金营,杨磊. 中国人口转变、人口红利与经济增长的实证[J].人口学刊, 2010, 3(5): 17-26.

[23]王颖,佟健,蒋正华.人口红利、经济增长与人口政策[J].人口研究, 2010, 34 (5): 30-36.

[24]金华林,刘伟岩.城市化、人口红利与日本经济增长关系研究[J].人口学刊, 2017(2): 37-46.

[25]郭熙保,段岳兰.人口转型与经济增长——中等收入阶段视角[J].财经科学, 2017(3): 27-39.

[26]车士义,郭琳.结构转变、制度变迁下的人口红利与经济增长[J].人口研究, 2011,35 (2): 5-16.

[27]王永康,叶先宝.福建省全要素生产率计算与分析:1952~2005年[J].华东经济管理, 2007 (4): 4-7.

[28]黄宗远,宫汝凯.中国省区物质资本存量的重估:1978~2007年[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 46 (1): 79-85.

[29]林毅.制度变迁对中国经济增长影响的实证研究[D].成都:西南交通大学经济与管理学院, 2013.

[30]金玉国.宏观制度变迁对转型时期中国经济增长的贡献[J].财经科学, 2001(2): 24-28.

[31]刘文革,高伟,张苏. 制度变迁的度量与中国经济增长——基于中国1952~2006年数据的实证分析[J]. 经济学家, 2008(6): 48-55.

[32]刘小兰.人口红利变动对福建经济增长的影响研究[D].福州:福建师范大学经济学院, 2015.

[33]翟文华,周志太. 经济增长的人口红利新解[J].现代经济探讨, 2017(1): 18-22.

[34]周卫民.中国经济存在“管理红利”吗?——证据与增长贡献[J].云南财经大学学报, 2017(2): 3-11.

[35]蔡昉.未来的人口红利——中国经济增长源泉的开拓[J].中国人口科学, 2009, (1): 4-12.

(责任编辑:刘 燕)

TheInfluenceofPopulationAgeStructureChangeonEconomicGrowthinFujianProvince

Tu Xinyu, Yan Xiaoling

(School of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou Fujian 350108, China)

This paper discusses the theoretical framework of the impact of population age structure on economic growth. On this basis, we construct a linear regression model of economic growth and population age structure change in Fujian Province to verify the relationship between them. To ensure the reliability of the results, this paper introduces the technological progress, structural change, institutional change and other control variables. The results show that the change of the total support coefficient is negatively correlated with the economic growth of Fujian Province, but the influence degree is relatively small, which is mainly caused by the change of the child support coefficient, and in the future this effect will be gradually reduced. In order to make full use of the advantages of population age structure, this paper puts forward the following policy suggestions: increasing employment promotion, promoting human capital accumulation, and the old-age security system, and extendting the retirement age step by step.

Population age structure change; population dividend; population change; economic growth

F069.9

A

1672-7991(2017)03-0104-08

10.3969/j.issn.1672-7991.2017.03.019

2017-06-15;

2017-09-15

涂心语(1991-),男,湖北省襄阳市人, 在读硕士研究生,研究方向为人口、资源、环境协调发展。