我的父亲高二适

□ 高若男

我的父亲高二适

□ 高若男

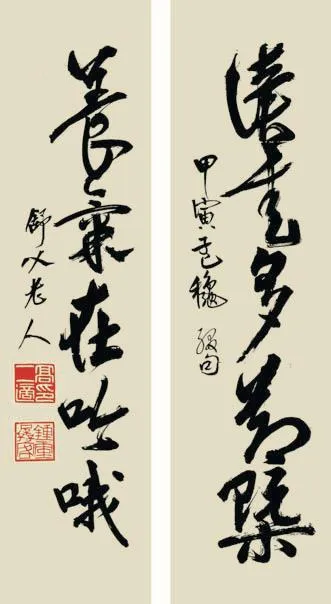

1935年,父亲高二适离开了家乡。那年我9岁,父亲32岁。他是应陈树人先生之聘,到南京去工作的。陈先生是国民党元老,也是岭南派著名画家,常在报刊上发表作品并征求题画诗,父亲屡屡应征入选,颇为陈先生赏识。陈先生时任国民政府侨务委员会负责人,邀请父亲去工作,父亲同意了。聘书寄达时,已是农历年底,父亲是在旧俗“送灶日”(农历十二月廿四日)那天启程的。正是游子们归乡和思乡的日子,父亲却离开家乡成了游子。第二年,父亲就把我们一家人接到了南京,安排我进了宫后山小学。父亲还保留了在家乡的老习惯,下班回来,读写不辍。父亲读书有个习惯,读到得意处,就大声吟哦,隆冬炎夏,从不间断。南京城夏夜的蚊虫不比苏北乡间少,父亲就采用土办法避蚊:桌子下面放盆水,双脚往里一伸,正如他自撰的一副对联所云:“读书多节概,养气在吟哦。”

七七事变后,政府精简,陈树人先生就介绍父亲去立法院工作。父亲有点犹豫,因为立法院不比侨委会,是个政治性很强的机关,父亲只想做个无党无派的书生,于是,他委婉地向陈先生谈了自己的想法。陈先生表示理解,遂转告立法院院长孙科,并得到了同意。于是,父亲在立法院从科员一直干到简任秘书,都是专办应酬文字的工作,也未加入国民党。中华人民共和国成立后的肃反运动中,父亲曾受到审查,审查结果证明,父亲不是国民党员,政治上也没有问题。父亲在旧中国这样一个机关中工作,却保持了一个无党派书生的本色,倒也是很有意思的。

1937年国民政府内迁重庆时,父亲按上面的要求不带家属,他先把母亲和弟妹们送回了家乡。为照顾父亲衣食,我迟走了几天。父亲行前一天,把我送到在燕子矶教书的叔父那里,说是过几天来看我,谁想第二天叔叔就带我去扬州了。我知道父亲不会再来看我了,心中十分难过,就此一别,竟是8年之久。抗战胜利后全家团聚时,父亲说起他离开南京时,登上去重庆的轮船,看到不少政府官员,不但带了家属还带了许多家具,甚至连恭桶(马桶)都带上了船。

抗战8年,母亲带着我们4个孩子备尝艰苦,幸而得到了一些亲友的照顾。母亲朱凤子从小没有父母,是由她的叔叔婶婶抚养的,外公外婆和舅舅姨娘对我们一家真是关怀备至,屡伸援手。1945年,父亲一到南京就赶回家乡,去溱潼看望外公一家。我因婚后一直住在东台,几十年来,父亲常要我代他去看望外公外婆。1975年,父亲已70多岁了,他还回乡祝贺外婆90大寿。我的姨母朱莲珍是个普通的店员,终生未嫁,一直在家中照顾父母,父亲夸她“勤苦可风”“有丈夫子之节概”,还特地写诗赞扬她:“初心事母能到老,九十慈颜月色皎。自析劳薪自养亲,绝代诗篇怜汝好。”溱潼徐子和先生是当地有名的中医,抗战期间,母亲大病一场,曾得徐大夫救治,父亲两次回乡,都与他相谈甚欢。1975年,父亲还赠诗给他,题为《北归过溱潼·奉赠子和国医》:“江南良医吾尽识,喜闻活人无比数。江北忽遇徐七翁,五十年来声楚楚。相过谈笑各有情,相逐酒炉话平生。今日国医谁有道,生人数广如春草。知翁着手皆成春,明年九十翁未老。”父亲怕自己的草书难认,不几天,又用行楷体再将前诗重写一遍寄赠徐先生,可见情谊之深,考虑之周。

《读书养气》五言联 高二适南京求雨山文化名人纪念馆(高二适馆) 藏