“端午节”民俗的由来

倪宝诚

端午节又称“端五”,是我国传统节俗文化中的重要节日之一。按夏历地支时序推算,“五月”是“午月”,“午时”为“阳辰”,所以“端午节”也称“端阳节”。关于端午节来历,历史上曾有多种说法:

一、吳越民族祭龙说。坚持此说的是20世纪30年代的人文学家闻一多先生。在其撰写的《端五考》《端午节的历史教育》两篇文章中详细论述了吴越民族由祭龙、祭神而产生端五节龙舟竞渡、娱神娱己的江南民间习俗。

二、追念爱国诗人屈原说。屈原,战国时期楚国人,生于湖北秭归。因其博闻强记、明于治乱、娴于辞令而受到楚怀王重视,官居“左徒”之职。屈原革新政治,推行强国之策,但楚怀王却听信谗言,疏远屈原,后太子兰当政,屈原又遭流放,因备感朝廷腐败,救国理想破灭,乃写绝笔诗篇《怀沙》后,于楚顷襄王二十一年(公元前278年)五月五日,投汨罗江以身殉国。传说屈原投江后,楚人哀亟,恐被鱼食之,乃集众划舟寻觅尸体,并投米粽于江中以祭之。久之,形成端午节包粽子追念屈原的习俗。

屈原不仅是战国时期楚国的政治家,更是伟大的诗人,其诗歌《离骚》《九歌》《天问》等创造了一种崭新的诗歌体式——楚辞,被后人恭称为“骚体”。1953年,世界和平理事会把爱国诗人屈原列为世界四大文化名人之一,更增加了端午节追念屈原的中国民俗文化内涵和历史意义。

三、夏至懋日说。此说源于夏商周三代。古人视夏历五月五日为“恶月、恶日”,认为“中夏之月瘟疫、瘴气蔓延,毒虫滋生,宜禊祓、禳解”。于是,古人创造出许多驱毒、祛瘟的方法。如插艾蒿、悬菖蒲、制香袋、饮雄黄、浴兰汤、剪雄鸡、画符图……其中许多习俗延传至今。

四、纪念伍子胥说。伍子胥,春秋时期吴国大夫。吴、越之战,越国战败,越王勾践向吴王夫差求和。伍子胥竭力反对,吴王大怒,赐剑令伍子胥自杀,伍不惧死,只求吴王在其死后把他的双眼挂在城门上,他要目睹日后越王勾践如何战败吴国。之后,便是著名的勾践“卧薪尝胆”的故事。但也另有一说,伍子胥是被吴王抛入江中淹死的。传说伍死后化作“波神”,于是吴越地区民间便产生“端午迎波神”的遗俗。

五、纪念孝女曹娥说。此说源于《后汉书·列女传》。据载:汉安帝永初二年,曹父在五月五日迎“波神”时不幸溺水而亡。其女曹娥时年14岁,沿江泣诉,昼夜哭号不绝,后也投江自尽,数日后抱其父尸浮出江面。民间赞其孝行,受到旌表,称其为“烈女”。后会稽(绍兴)一带端午竞渡时,龙舟上均设曹娥牌位,以示纪念。

除上述五种说法以外,民间还有“女儿节”、“焚火节”(纪念春秋战国时期晋国忠臣介子推)、“浴兰节”等多种说法。

关于端午节追念屈原的说法,若依据文献记载,则源于南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“按,五月五日竞渡,俗传为屈原投汨罗日。人伤其死,故命舟楫以拯之,至今竞渡遗俗。”这说明早在南北朝时,端午节追念屈原的习俗在民间已经形成。但宋人却有不同的说法,如高承《事物纪原》说:“竞渡之事起于越王勾践,今龙舟是也。”陈元靓《岁时广记》引刘禹锡《竞渡曲》《越地传》云:“竞渡起于越王勾践,盖断发文身之术,习水好战者也。”这是说屈原生前,五月龙舟竞渡之俗,已经存在吴、越民间了(闻一多先生的观点接近这种说法)。

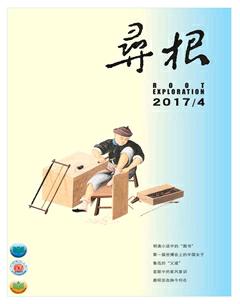

关于端午民间习俗的记载,在汉以后的历代文献中屡见不鲜。如《后汉书·礼仪志》:“五月五日用朱索、五色印为门户之饰,已止恶气。”汉应劭《风俗通》:“午日(指端午)以五彩丝系臂,避鬼及兵,令人不瘟病。”南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“五月五日采艾以为人(艾草人),悬门上以禳毒气。”《岁时广记》:“端午以艾为虎形,至有黑豆大者或剪彩为小虎,粘艾叶以戴之,民间多画张天师,写‘天师符贴于门上……”清代的《燕京岁时记》云:“每至端阳,闺阁中之巧者用绫罗制成小虎及粽子,以彩线穿之,悬于钗头,或系于小儿之背,诗云‘玉燕钗头艾虎轻,即此意也。”

总之,端午节作为我国的民俗节日,其文化内涵在漫长的历史发展过程中,不断丰富、升华,不同地域文化,特别是中原文化与江淮流域的“楚文化”相互交流融合,最终形成以追念爱国诗人屈原作为节日文化的灵魂,自春秋战国至今,延续两千多年从未间断,足以说明端午节历史之悠久,民间习俗之古朴,可以用“源远流长”四个字来定论了。

说到端午节的民间习俗,大江南北略有不同:江南一带鱼米之乡,江河湖泊较多,如湖南、湖北、江浙、闽台、港澳等地区,每年端午赛龙舟是当地民间祭祀屈原的一大盛事,表现形式十分活跃。而北方黄土高原、大平原极少湖泊,缺乏江南地区的自然优势,但民间习俗同样丰富多彩。以河南省为例:豫东、豫西、豫北地区,端午民俗大致相同,这一天都吃粽子,追念爱国诗人屈原,不同于南方的是多油炸食品,如糖糕、油条、麻花、麻叶、油馍头、馓子等。农家妇女都要为子女绣制艾草香袋;豫西、豫北多剪“公鸡食‘五毒窗花”,是日,民间捕捉癞蛤蟆,用雄黄酒泡制后贮藏,以疗百病。而豫南地区居淮水流域,如潢川,属楚文化圈,民间有赛龙舟的传统。光山、新县,端午这一天要接新出门的闺女回娘家过“新”端午。闺女和女婿携带丰盛的礼品拜见岳父、岳母,娘家盛筵招待,觥筹交错,欢声笑语。临别,娘家必回赠夏衣、雨伞、草帽、糕点等土特产(此俗在河南其他地区也存在)。俗谓“麦罢闺女走娘家”。表现出传统节令文化浓郁的人情味,故北方部分地区又把端午节称作“女儿节”。

以上所述是端午民俗历史沿革的诸般事象。若追踪其原始形态并从理论上加以诠释的话,必然要归结到上古时期人类的“图腾”禁忌。史前人类由于自身能力极其弱小,对大自然中的自然力,如雷电、洪水、大火、猛兽、疾病,以及由此派生出的鬼怪、精灵等均难以抵抗,出于畏惧心理和求生的本能,自然产生出一种趋吉避凶的需求,进而发展成为一种预防和禳解的措施。人类通过占卜以测吉凶,使用巫术达到禳解的目的。在历史的延续发展过程中,不断制造出许多“破解”的办法,端午节中的许多民间习俗,便是在这种状况下产生的。如认为五月是瘟疫疾病产生的季节,于是在历史发展过程中累计地产生:剪公鸡以驱“五毒”;悬艾蒲、佩香袋、饮雄黄酒、洗兰汤浴以驱瘴瘟;张贴钟馗、天师图、咒符以镇鬼魅。

禁忌和禳解的观念和行为,是一种具有普遍意义的历史文化现象。随着现代文明社会的发展,科学知识的提高和普及,那些早期人类根本无法解释的自然现象,在现代社会中已逐步找到了科学的答案和解决办法。所以现代端午节的民俗活动中,除祭祀吃粽子、赛龙舟等习俗延传不衰外,其他带有巫文化性质、迷信色彩的行为,早已逐年淡化、消失。有的,也仅只是为烘托节日娱乐气氛的一种象征而已。endprint