试论伊犁木卡姆的套数及其结构样式

孙会宾(乌鲁木齐职业大学 艺术学院,新疆 乌鲁木齐 830002)

试论伊犁木卡姆的套数及其结构样式

孙会宾(乌鲁木齐职业大学 艺术学院,新疆 乌鲁木齐 830002)

从目前所掌握的材料与调查来看,伊犁木卡姆在继承喀什十二木卡姆的基础上而有所发展,可能还有新的伊犁木卡姆没有纳入研究者的视野。另外,伊犁木卡姆的结构样式不仅是由木凯迪满、达斯坦与麦西来甫三部分组成的,事实上,在伊犁的各个城乡还有着不同样式的木卡姆,这些木卡姆是在继承木凯迪满(散序)的基本样式基础上,伴随着民间民俗活动的丰富与发展而形成,其中,民间艺人扮演着极其重要的角色,他们的表演行为巧妙地与民俗活动有机地融为一体,并为民俗活动注入了新的活力,因此,有什么样的民俗活动就有什么样的木卡姆样式。

伊犁木卡姆;结构样式;套数;形成;特点

如今学界关于木卡姆一词的定义,至少有九种解释,我们可以从其中的位置说、规则说、体裁说等解释中感受到木卡姆有结构的含义,但从术语学角度来看,一个概念有多的解释势必会在众多的学术交流中造成诸多不便。又由于目前学术界对新疆各地木卡姆“结构” 的形成原因还没有最终达成共识,因此我们在这里讨论木卡姆的结构似乎是一个得不偿失的问题。通常情况下在我们观念中结构的内涵还是比较丰富的:其一,结构是组成整体的各个部分的搭配和安排,显然,这个解释强调结构是局部与整体的关系;其二,结构是一种观念形态,又是物质的一种运动状态,这里的结构明显有变化的含义,也就是说这里的结构并不是一成不变的。由此看来,我们在这里探讨的结构显然与西方音乐中固化了的曲式结构是有着本质上的区别,它是一种处在 “不断变化”中而受到某些因素制约的“结构”,在这里,笔者称它为“样式”可能会更贴切一点。鉴于我们所面对的现实情况:在新疆不同地域的木卡姆,结构的确有着明显的不同,因此,本文探讨伊犁木卡姆中结构样式等相关问题旨在起“抛砖引玉”之用。

一、民间对木卡姆的结构认知

纵观我国各民族的传统音乐,基本上都是运用本民族固有的方法,采取本民族固有的形式创造出的具有本民族固有形态特征的音乐,也就是说广大的民间艺人是在长期的音乐实践中,在遵循上述固有法则的基础上以此来传承发展传统音乐的。其中,固有的形式更体现着我国民族民间音乐所具有的灵活性。正如学者所总结的那样“中国传统音乐的发展似乎并未经历过共性写作时期。虽然,在我国不同的历史时期,不同民族或不同地域,也会有不同的音乐结构偏好,但至少还没有形成统一的、系统的、中华民族音乐创作的共性写作传统。”[1]事实上,在维吾尔民间艺人的眼中有关木卡姆的结构也体现着这种认知,这种对音乐结构上的某种偏好,可能导致了不同地域木卡姆的结构样式的不尽相同。当然,他们在“什么是木卡姆”这个问题上却体现出了高度的一致,他们成功地界定和区分了木卡姆是不同历史时期而形成的传统音乐,不难看出,民间艺人对木卡姆的认知事实上也有了段落的含义。关于这个问题维吾尔学者有着这样的解释:巴吐尔·巴拉提通过长期的田野调查后认为:“在维吾尔族民间,无论艺人还是普通民众常常把每套木卡姆开头的散板序唱称作“木卡姆”,这种情况在吐鲁番、哈密、刀郎(指今喀什地区的麦盖提县、巴楚县、阿克苏地区的阿瓦提县)、和田等地比较明显。”[2]另一位专门从事木卡姆研究的维吾尔学者迪力夏提·帕尔哈提也撰文指出:“应看到十二木卡姆、哈密木卡姆、吐鲁番木卡姆、刀郎木卡姆各自的不同风格。应当明确没有“木凯迪曼” (散板序唱)部分, 即失去了称之为木卡姆的共性。”[3]上述两位维吾尔学者不约而同地认为:木凯迪曼是奠定木卡姆音乐发展的基础部分,其本身有着较强的段落性,事实上,在民间虽然全疆各地的木卡姆结构段落有所不同,但无论是哪里的木卡姆,开头的木凯迪曼部分是不能缺少的,否则民间艺人是无法认同其为木卡姆,由此看来,狭义的“木卡姆”一词含义,似乎已经指向了木凯迪曼(散序)部分,毫无疑问,木凯迪曼这个基础性的段落体现出相对独立而完整的“结构性”原则。同样,木凯迪满在伊犁木卡姆中所具有的重要地位,也成了我们无法否认它为木卡姆的一个显著标志。

二、伊犁木卡姆的套数

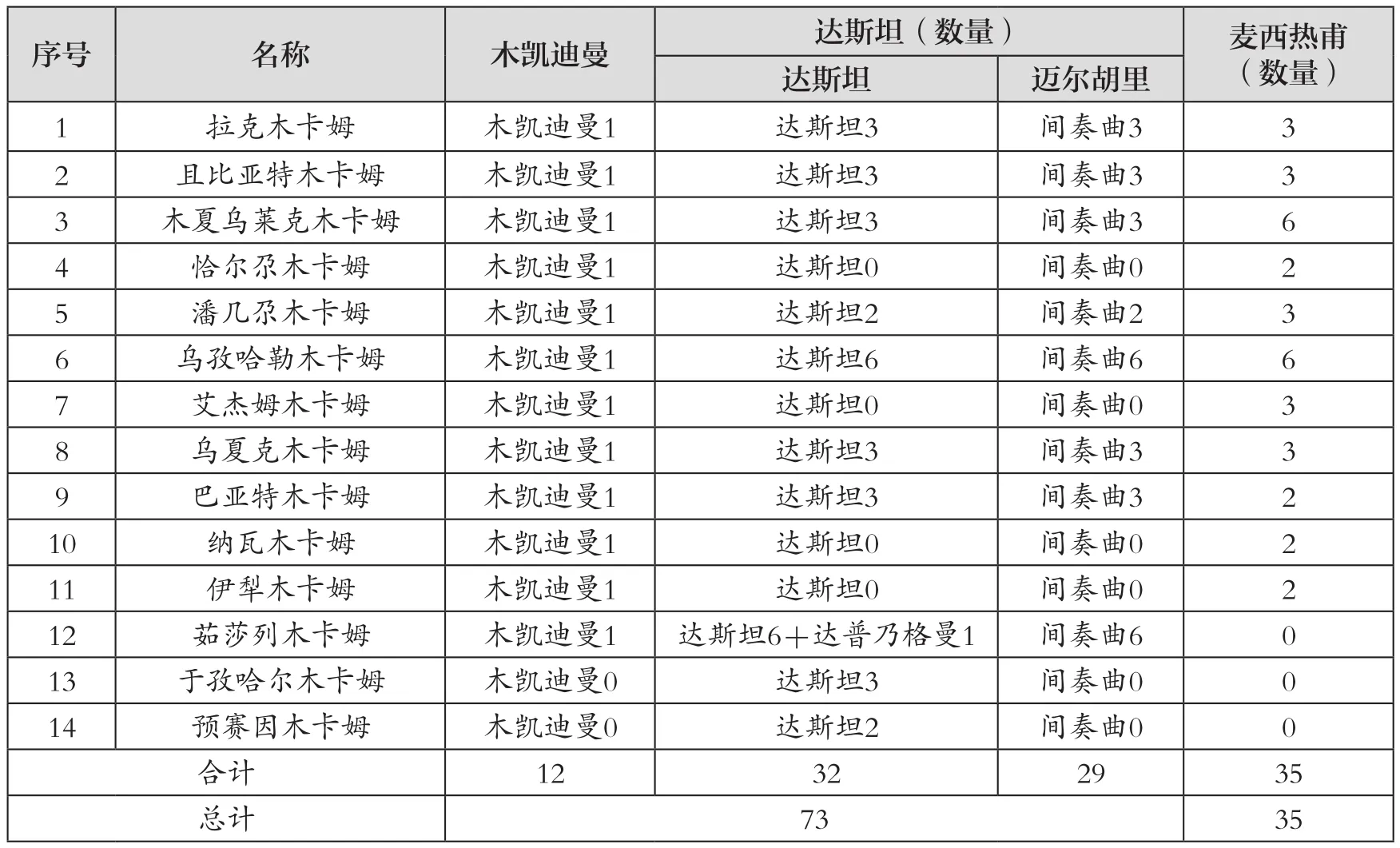

事实上,新疆不同地域的木卡姆大多都有着不同的套数,有专家学者认为:十二木卡姆与维吾尔人信仰中的时空观念有一定的对应关系。维吾尔人在信奉萨满教时,崇拜日、月、星、石,当时,人们为了表示对十二星宿的崇拜,便创作了十二木卡姆。当然在民间也有老艺人认为:十二木卡姆是根据十二个时辰而创作的。维吾尔人把每两个小时,称为一个时辰。根据一昼夜的时辰特点,把木卡姆规定为十二套。民间的这种认知似乎也有一定的道理,既然这个“十二”是如此的神圣,然而学者们却无法解释为什么不同地域的木卡姆不一定都是十二套。同样,尽管学界普遍认为,伊犁木卡姆是从南疆流传而来也应该是十二套,然而在现实中关于伊犁木卡姆的套数问题也出现不一定是“十二套”的种种讨论,为了更进一步了解伊犁木卡姆套数的情况,笔者分别于2014年、2015年先后三次赴伊犁做了一定的调查,并在伊犁郊区的喀尔墩乡收集到了一本1969年艾则木·帕夏送给当地的民间艺人玛合木提弹布尔的伊犁木卡姆歌词手抄本,其中的伊犁木卡姆的套数顺序大致是:1拉克2潘几尕3且比亚特4纳瓦5乌夏克6木夏乌莱克7乌孜哈勒8恰尔尕9艾捷姆10巴亚特11西尕12预赛因13茹莎列。备注:茹莎列木卡姆(则克力·艾里派塔创作的木卡姆)我们似乎可以从这个手抄本中不难发现,伊犁木卡姆是有十三套,第一到第十一套与喀什十二木卡姆相同,只不过两地木卡姆的套数排列顺序不一样,另外,伊犁木卡姆没有喀什木卡姆中的第十二套伊拉克木卡姆,在伊犁木卡姆中的十二套是预赛因木卡姆,再加上则克力·艾里派塔创作的茹莎列木卡姆,民间的手抄本伊犁木卡姆共计十三套。另外,民族音乐学家简其华分别于上世纪的1958年、1962年两次远赴伊犁采风,采录到阿不都外力·贾如拉(1910—1998)演唱的伊犁木卡姆是十四套,具体顺序曲目见下表:[4]

1拉克木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦3 间奏曲3 3 2 且比亚特木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦3 间奏曲3 3 3 木夏乌莱克木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦3 间奏曲3 6 4 恰尔尕木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦0 间奏曲0 2 5 潘几尕木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦2 间奏曲2 3 6 乌孜哈勒木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦6 间奏曲6 6 7 艾杰姆木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦0 间奏曲0 3 8 乌夏克木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦3 间奏曲3 3 9 巴亚特木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦3 间奏曲3 2 10 纳瓦木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦0 间奏曲0 2 11 伊犁木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦0 间奏曲0 2 12 茹莎列木卡姆 木凯迪曼1 达斯坦6+达普乃格曼1 间奏曲6 0 13 于孜哈尔木卡姆 木凯迪曼0 达斯坦3 间奏曲0 0 14 预赛因木卡姆 木凯迪曼0 达斯坦2 间奏曲0 0合计 12 32 29 35总计 73 35

与喀什木卡姆相比,阿不都外力·贾如拉演唱的版本,前十套曲目与喀什木卡姆套数相同,只是顺序有所不同,另外,我们还从两者之间的套数比较中发现,伊犁木卡姆中还有四套木卡姆是独有的,它们是:于孜哈尔木卡姆、预赛因木卡姆、伊犁木卡姆与则克力·艾里派塔创作的茹莎列木卡姆。虽然前三套木卡姆是极其不完整的,但它的重要性也是不言而喻的,正如维吾尔学者玉苏甫江所指出的那样:“伊犁木卡姆中有于孜哈尔木卡姆。于孜哈尔,维吾尔语中是村庄之意,在现有喀什木卡姆中已失传,在伊犁却得以幸存。”[5]但情况是否如此,笔者以为还需要学界做更进一步研究。另外,已故的维吾尔弹布尔演奏家于三江·加米(1930--2011)于1995年曾经在一次木卡姆研讨会上深情地指出:“艾普尼希曼木卡姆把十二木卡姆中的每一段中表现痛苦、忧伤、悲戚乐曲中优雅动听的都集于一身,伊犁的肉孜坦布尔、艾山坦布尔等众多的木卡姆艺人都说过:30年代的默罕默德·毛拉,尼希卡尔祥·阿洪在伊犁地区曾大规模地演唱过艾普尼希曼木卡姆。”[6]那么于三江·加米提到的这套伊犁木卡姆是否存在呢?我们是否还能搜集到这些具有伊犁特色的木卡姆呢?然而,由于种种原因,伊犁木卡姆的研究已落后于其它地区的木卡姆研究。也许这些木卡姆像流星一样曾经划过浩瀚的夜空却早已消失在了历史的烟尘中,假如这些问题都是真实的存在,那么伊犁木卡姆的套数及曲目是否始终还处在一个不断丰富发展的过程中呢?我们是否需要重新认识伊犁木卡姆的历史文化价值?尤其我们该如何看待像则克力·埃勒派塔创作的罗莎咧木卡姆这样的问题?鉴于上述悬而未决的问题,我们还需要在还原历史原貌的基础上,对伊犁木卡姆的套数等问题需要作出更多的解释。

三、伊犁木卡姆的(城里)样式

根据笔者近几年的田野调查与文献查阅,发现即使在伊犁不同的城乡地区民间艺人奏唱木卡姆的样式也不尽相同。笔者注意到,在伊犁河北岸(宁远城一带)也就是现在的伊宁市和郊区一带,至今依然保留着独特的伊犁木卡姆样式,笔者称之为城里样式,关于这一点笔者于2014、2015年也先后三次去北京采访了92岁高龄的简其华先生,了解到了当时的一些情况,在这里,简先生说的三点需要注意:第一、1958年的录音是完全按照阿布都外力·贾如拉等民间艺人演唱的习惯不加任何改动而录制的。第二、1958年的中国已经是“风雨欲来风满楼”,民间音乐已经面临着被“封杀”的窘境,因此简先生的采录对象也只能是小范围的,他所采录的地点就是现在的伊犁州歌舞团(卡赞其附近)。第三、关于乡村的木卡姆具体情况简先生在当时的历史条件下已经无法去做更细致的调查了,甚至就连对阿布都外力·贾如拉等艺人的采访录音都是在半地下的状态下完成的。因为在当时,正常的民间娱乐活动已经被当地公安局认定为非法宗教活动。由于上述原因,简先生只能调查城里的木卡姆而无法深入到乡村调查木卡姆,这不能不说是一个遗憾。由于阿布都外力·贾如拉与肉孜坦布尔等都与默罕默德·毛拉有着一定的师承关系,因此我们可以断定他所演唱的应该是城里样式的伊犁木卡姆。另据上世纪五十年代主持、参与、搜集、整理喀什十二木卡姆的万桐书先生,于1956年前后去全疆做了大量的田野调查后,认为各地的木卡姆形式大体可以分为三种:“第一种是最古老的木卡姆叫琼乃格曼,即“大曲”。第二种是每套分琼乃格曼、达斯坦与麦西热甫三部分的喀什十二木卡姆。第三种是由散板序唱与达斯坦、麦西热甫组成的伊犁十二木卡姆。”[7]很显然,伊犁木卡姆的样式已经引起了万先生的注意,万桐书先生认为伊犁木卡姆的独特样式的确有别于其它地区的木卡姆,只不过他所指的伊犁木卡姆样式事实上就是后来的城里样式。

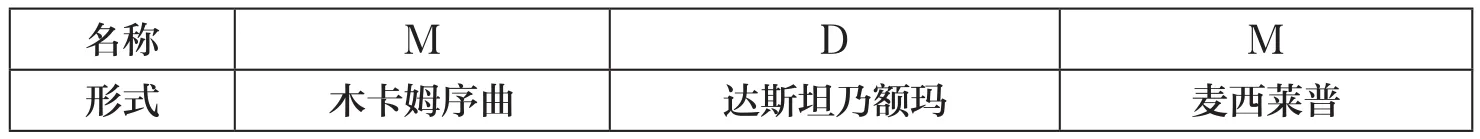

其结构如下:

名称 M D M形式 散板序唱 达斯坦 麦西热甫

另外,由于历史的缘故,自十九世纪以来,大批的伊犁维吾尔人由于种种原因陆续迁徙到了中亚地区,关于伊犁木卡姆的城里样式我们也可以从中亚学者的研究中得到证实。塔吉克斯坦的阿列巴基耳卜瓦撰文指出:“伊犁木卡姆在谢米列奇邓和伊犁地区广泛流传着,它同基本的套曲主要不同点是在于它的简洁的形式,它缩短了某些部分,使每套木卡姆由三个部分组成,见下表:”[8]

名称 M D M形式 木卡姆序曲 达斯坦乃额玛 麦西莱普

这里作者指出伊犁木卡姆结构的简洁性,很显然是指这种结构内部所形成的清晰的段落,从悠长哀叹的序曲开始,再到叙事的达斯坦,最后是热情奔放的麦西莱甫。毫无疑问,这种伊犁木卡姆的城里样式基本与万先生所说的伊犁木卡姆样式是相似的,而且从结构上看它更接近于喀什木卡姆的样式。关于这种样式的形成原因在民间基本有两种认识:第一,根据笔者2014年8月在伊犁对民间艺人于三江·艾山(1930—2016)的访谈,他认为:历史上,伊犁维吾尔人从南疆来到伊犁后,由于生活比较优越,形成了性格奔放,喜欢玩,喜欢讲笑话的特点,喀什木卡姆被带到伊犁后,人们并不喜欢喀什木卡姆中冗长的琼乃格曼(大曲)部分,后来民间艺人在各种民俗活动中依据欣赏者的喜好不断地调整大曲的段落,从而使短小的木凯迪曼序曲部分得以保留,其它的大曲乃格曼部分逐渐被省略,接下来直接进入伊犁人喜欢的达斯坦部分。这里需要说明的是:达斯坦部分深受伊犁维吾尔人喜爱,一个最直接的原因就是,达斯坦有着较强的叙事功能。第二、关于此问题笔者于2015年5月在乌鲁木齐采访了长期从事伊犁木卡姆与民歌研究的维吾尔学者买买提明·吾守尔,他认为:“烤肉香”阿訇的徒弟们都是演奏伊犁民歌方面的能手,他们身上有着很多伊犁当地流传下来的演奏音乐的传统习惯,他们在向默罕默德·毛拉(烤肉香阿訇)学习的时候,对大曲的部分没什么兴趣,而只选择了达斯坦和麦西莱甫之中的那些自己不知道的、一知半解的旋律去学习、去完善。不难看出,伊犁木卡姆(城里)样式的形成既有伊犁维吾尔人在情趣上的偏好,也有民间艺人在音乐表演中所作出的主动选择。

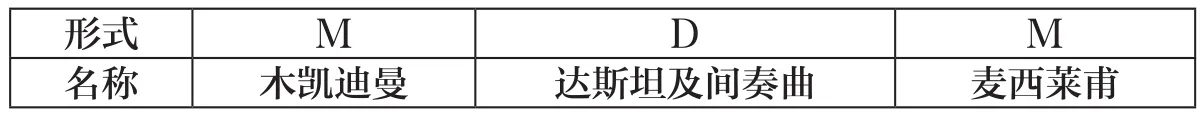

另外,前苏联的木卡姆研究学者巴图尔·艾尔西迪诺夫对伊犁木卡姆样式的研究也得出了相似的结果,并撰文指出:“伊犁木卡姆发展于1930年代伊犁艺术团的木卡姆演奏师的活动密切相连的,他们继承了肉孜坦布尔和艾山坦布尔的艺术传统,进而形成了由12套木卡姆,26个乃格曼,82个分支所形成的伊犁木卡姆。”[9]巴图尔所说的伊犁木卡姆曲目数量为108,这个曲目数量正好与上世纪1958年的阿布杜外力·贾如拉演唱的伊犁木卡姆版本曲目数量基本一致,这个版本也是学界普遍认同的伊犁木卡姆(城里)样式。结构如下:

形式 M D M名称 木凯迪曼 达斯坦及间奏曲 麦西莱甫

综上所述,我们可以这样认为,伊犁木卡姆的城里样式是民间艺人在继承喀什木卡姆的优良传统中,依然保留了伊犁维吾尔人固有音乐形式的基础上而形成的。当然,值得的注意的是:阿布都外力·贾如拉演唱的伊犁木卡姆的曲目大多数也是不完整的,有的只有达斯坦,或者有的只有木凯迪曼和麦西来甫而没有达斯坦。不过我们从这个版本中也发现:只有乌孜哈勒木卡姆与则克力·艾里派塔创作的茹莎列木卡姆是有一个木凯迪满和六个达斯坦外,其它的每套木卡姆中大多数只有三个左右的达斯坦,但所有的曲目共计73个乃格曼,其中每套包括木凯迪曼、达斯坦与达斯坦间奏曲。另外,根据新疆地方史学家贺灵对伊犁木卡姆的研究后认为:“穆罕默德·毛拉精通十二木卡姆,他是将72个达斯坦乃格曼等达斯坦部分带到了伊犁并广泛流传的艺术家。”[10]很显然,贺灵所指出的伊犁木卡姆72个达斯坦乃格曼并不包括麦西热普部分,但72个达斯坦及迈尔胡里曲目总数正好和简其华先生所搜集整理的阿布都外力·贾如拉演唱的伊犁木卡姆的曲目中的木凯迪曼、达斯坦与达斯坦间奏曲部分基本一致其结构样式见下表:

形式 M D名称 木凯迪曼 达斯坦及间奏曲

事实上,在一些地方的确存在着上述奏唱样式,笔者在近几年伊犁木卡姆田野调查中发现,尤其是在伊犁的宁远城(伊宁市)的东买里、卡赞其以及霍城县的绥定镇、清水河镇等地民间艺人基本采用的都是这种样式。每当民间艺人演奏完最后一个达斯坦间奏曲时他们都做“习惯性”地终止了,笔者问:后面的麦西莱甫怎么不唱了呢?得到的第一种解释是:木卡姆中的麦西热普部分是在盛大的歌舞活动中才演唱的,一般在室内演唱会受到空间的限制。第二种解释是:木卡姆中的达斯坦有很强的叙事功能,比较适合在室内演奏,年龄大一点的听众在听完了达斯坦后往往要求讲笑话而不演唱麦西热普。不难看出,达斯坦与讲笑话等娱乐活动在某种程度上共同调控、制约着整个民俗活动,它们共同构成了一个完整的活动场域,在这个活动场域中木卡姆达斯坦的演唱是不可或缺的,毫无疑问,这也在一定程度上促进了伊犁木卡姆样式的形成。当然城里人喜欢达斯坦,这和他们的文化素养也有一定的关系,在笔者看来,他们所代表的是城里更高一级的市井文化,事实上,这种样式的木卡姆演唱也更加符合城里浓厚的商业文化氛围,因为城里的木卡姆艺人大多数是职业化的,所以,他们更喜欢按照正统的木卡姆演唱来体现他们的高超水平。鉴于伊犁木卡姆的城里样式在继承了喀什木卡姆的演唱传统而备受大家青睐的同时,它也在中亚的维吾尔人中间得到了一定的传承与发展。“1972年,塔什干音乐学院深入到吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦塔尔迪库尔干州潘菲洛夫市成功地录制了当地著名民间艺人赛义江·司迪克弹唱的达斯坦曲目和潘几尕木卡姆的麦尔呼里间奏曲和伊犁维吾尔达斯坦“艾里甫与赛乃姆”达斯坦长篇叙事诗。”[11]中亚学者对上述结构样式的研究,也认为达斯坦在伊犁木卡姆中的重要地位。事实上,我们也应该看到,麦西莱甫在伊犁木卡姆的结构样式中地位远远不及木凯迪曼与达斯坦部分,众所周知,在地区性的木卡姆中麦西莱甫大多以歌舞形式为主,因此,在伊犁由于赛乃姆艺术的高度发达,有时候赛乃姆的曲调也经常出现在伊犁木卡姆的麦西莱甫中,正如维吾尔学者买买提明·吾守尔所指出的那样:“由于伊犁赛乃姆的音乐结构简炼,内容通俗,最容易被群众所接受,更能引起伊犁维吾尔人的共鸣,因此在伊犁木卡姆的表演中,伊犁赛乃姆这种歌舞取代了伊犁木卡姆中的麦西莱甫部分是极有可能的。”[12]伊犁木卡姆中的麦西莱甫部分有时候被伊犁赛乃姆所取代,更加体现着伊犁木卡姆在结构样式上的开放,在笔者看来,这些样式的多样化生成,一方面是民间艺人为适应民俗活动而做出的主动选择,同时也是民间艺术高度发展下所导致的表演化分工。

综上所述,无论是上述伊犁木卡姆(城里)的M+D样式还是M+D+M样式都与喀什十二木卡姆有着一定的相似。由此我们认为:鉴于默罕默德·毛拉与喀什十二木卡姆的渊源关系,以及他后来在伊犁传承木卡姆的大致活动区域与清晰的师承关系,笔者以为:上述样式是以默罕默德·毛拉为代表的是伊犁木卡姆的(城里)样式,它的形成时间大体应该肇始于1883年前后,从喀什噶尔来到伊犁的默罕默德·毛拉。另外,笔者建议:以后学界应该将伊犁木卡姆的乡村样式与城里样式加以区别研究。

四、伊犁木卡姆(乡村)样式

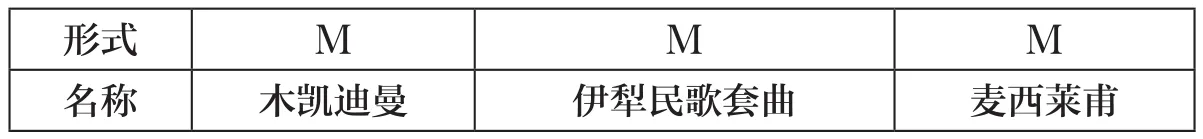

关于伊犁木卡姆(乡村)样式的形成时间,学界一般认为:大致时间应该是乾隆1760年—1768年的“回屯”期间,这里不再详述。另外,新疆地方史学家贺灵对此问题也有着相同的认识,他认为:“清乾隆年间以回屯身份屯田于伊犁的维吾尔族从世居的天山以南地区带去了他们的乐舞艺术,并形成了富有地域特色的伊犁木卡姆和麦西热甫,这是一种民间传播方式。另一种是由木卡姆艺术家将其带到伊犁。”[10]显然贺灵认为在伊犁存在着民间传播的伊犁木卡姆(乡村)样式,与木卡姆艺术家默罕默德·毛拉等艺人带来的城里样式的木卡姆相比,那么这个乡村版的伊犁木卡姆到底是怎样的呢?关也维是一位长期从事西域音乐史研究的学者,通过大量的历史文献对新疆维吾尔的木卡姆艺术的研究有着自己独特的看法,其中他在不同地域的木卡姆比较研究中,早在1981年就撰文指出:“这里提到的伊犁木卡姆,并非指由南疆喀什、莎车一带传到北疆的十二木卡姆。而是一种结构短小,每部仅由散序、五至七首民歌和歌舞曲所组成的套曲。据说这种木卡姆是由吐鲁番一带传往伊犁地区的,目前仅发现有两部。”[13]

其结构如下:

形式 M M M名称 木凯迪曼 伊犁民歌套曲 麦西莱甫

显然,作者认为伊犁木卡姆的样式是一种结构短小的民歌与歌舞套曲形式,而且这种结构主要是受到东疆地区维吾尔木卡姆的影响,关于这一点,历史文献中上的确有维吾尔人迁徙的详细记载:在1760—1768年间,至少先后有两批吐鲁番等地的回户来伊犁屯田纳粮,而且规模不小,他们大多数被安置在今天的伊宁县、霍城县等地的广大乡村。因此,不难看出,这个民歌歌舞套曲形式的伊犁木卡姆也在近几年来众多学者的田野调查中得到了印证。周亚丽于2009年对伊犁河南岸维吾尔聚集的海努克乡的“麦西来甫”做了一定的考察后认为:“当地的麦西莱甫由两大部分组成,第一部分,表演顺序通常为:演唱木卡姆“木凯迪满”的若干片断之后转入伊犁民歌的演唱。”[14]作者的调查基本印证了上文提到的伊犁木卡姆的乡村样式的存在。为了更进一步地了解这种的情况的大量存在,笔者也做了一定的调查后发现,这种结构样式主要流传在伊犁河南岸维吾尔人集聚的察布察尔县的海努克乡、坎乡、阔洪其乡以及伊犁河北岸伊宁县的吉里于孜镇、曲鲁海乡与吐鲁番于孜乡等广大农村地区,其得出的结论与周亚丽基本一致。另一位研究者张丽丽在2012年她的硕士研究论文关于《伊犁木卡姆民间传承研究》一文中也认为:“伊犁木卡姆在民间传承中所形成的有别于南疆十二木卡姆的独特风格,离不开与伊犁十二套民歌的互相影响,据笔者田野调查,在演出中伊犁木卡姆中的木凯迪曼唱完,有时进行达斯坦,有时就接唱伊犁民歌。”[15]很显然,作者的调查结论与上述学者也是基本一致的。另据笔者考察,乡村样式的木卡姆中伊犁民歌套曲取代了达斯坦演唱,也是有一定的原因。首先,我们应该看到伊犁民歌的曲调大多来源于大家喜闻乐见的旋律,由于历史的原因,伊犁民歌的风格在其形成过程中所体现出的多样性,这里既有东疆吐鲁番、哈密的五声调式风格,也有南疆的阿拉伯七声调式风格,历史上那些来自南疆、东疆的维吾尔人他们不约而同地来到伊犁,各自带来了自己家乡的乐舞文化,这也使得伊犁民歌在音乐风格上有了一定的包容性。也就是说,无论你来自哪里,都能在伊犁民歌中听到你那熟悉的乡音。其次,伊犁民歌的歌词内容大多都承载了厚重的伊犁维吾尔人的历史文化信息,歌曲中所讴歌的对象大都是发生在自己身边的人与事,这也使得内容上更贴近于人们的生活而深受大家喜爱。因此,伊犁民歌套曲在民间有时候替代达斯坦似乎也成了一种历史的必然。在这里特别需要指出的是:伊犁木卡姆的乡村样式更接近于哈密木卡姆的样式,至于说,两者之间是如何相互影响的仍需要学界做更进一步研究。

另外,艾娣雅·买买提从文化人类学的角度对伊犁维吾尔的麦西莱甫做了一定的考察后认为:“总的来说:伊犁麦西莱甫活动上的乐器演奏,民歌演唱与歌舞,就够相对松散,程式性不强。”[16]作者所说的伊犁麦西来甫活动中程式性不强,我们可以理解为伊犁木卡姆在样式上所体现的“灵活”,一方面这个“灵活”总是被民俗活动中观众与表演者的某种期待以及时间场地等因素的制约。另一方面,民间艺人在长期的艺术实践中,能够按照维吾尔人的文化心理需求创造出了喜闻乐见的木卡姆表现形式。显然它不同于今天我们所熟知的作曲家们所创作的音乐“文本”。 当然,在笔者看来:无论是乡村样式的还是城里样式的木卡姆,以民歌套曲为代表的伊犁木卡姆似乎更像是乡间俚曲,而以达斯坦为主的伊犁木卡姆更多地代表着有一定文化层次的市井小曲。然而,需要说明的是:随着历史的发展,时代的变迁,人民文化生活的不断丰富,事实上,无论是城里的样式还是乡村的样式并没有严格的地域划分,这也绝不是说,乡村样式的木卡姆只在乡村流行,城里样式的木卡姆只在城里流行,我们应该看到:伊犁木卡姆样式的形成更多地取决于特定维吾尔人群对它的偏好以及民俗活动对它的塑造。在笔者看来,伊犁木卡姆是在继承、保留木凯迪满(散序)演奏的基础上,并不具有严格的程序化结构特征,它更像是一种受民俗活动制约下的伊犁维吾尔人的文化生活样式,毫无疑问,有什么样的民俗活动就有什么样的木卡姆,民间艺人正是在各种民俗活动的影响下,不断地丰富、完善、发展着伊犁木卡姆结构样式,最终使得这门古老的艺术穿越了历史的丛林一路向我们走来。

结 语

综上所述,从目前所掌握的材料与调查来看,伊犁木卡姆在继承喀什十二木卡姆的基础上而有所发展,可能还有新的伊犁木卡姆没有纳入研究者的视野。另外,伊犁木卡姆在结构样式上所呈现出的灵活与多样,恰恰是伊犁维吾尔人在文化上所体现出的开放与包容,一方面,它适应了各种民俗活动的整体需求,同时也是人们通过民族文化心理不断塑造出来的某种文化生活样式,另一方面,也是民间艺人在木卡姆艺术的历史性建构中,在跨区域文化交流与互动中所呈现出的独特人文景观。

[1]李吉提.中国传统音乐的结构力观念[J].中央音乐学院学报,1994(1):3.

[2]巴吐尔·巴拉提.从不同地区的木卡姆现象谈“和田维吾尔木卡姆”概念[J].中国音乐.2013(3):82.

[3]迪力夏提·帕尔哈提.维吾尔木卡姆研究中不能忽视的环节[J].新疆艺术学院学报,2003(1):26.

[4]简其华.北疆木卡姆[M]北京:中国艺术研究院音乐研究所出版,1998(12):16--17.

[5]玉苏甫江.维吾尔族古典音乐木卡姆流布综述[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2006:54.

[6]于三江·加米:论十二木卡姆的特征[C].乌鲁木齐:新疆人民出版社1992:140.

[7]万桐书.维吾尔木卡姆的几种类型及其比较[J].新疆艺术,1989(6):26.

[8](塔吉克斯坦)阿列巴基耳卜瓦(孙国荣译).维吾尔木卡姆节奏的一些问题[J].中国音乐,1986:69.

[9](苏联)巴图尔·艾尔西迪诺夫(李文杰译).伊犁木卡姆[J].新疆艺术,1984(5):15.

[10]贺灵.伊犁文化概览[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2013:146.

[11]李琪.中亚维吾尔人[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003:128.

[12]买买提明·吾守尔.伊犁民歌的起源(维文)[M].北京:民族出版社,2006:344.

[13]关也维.关于维吾尔民间调式音阶的探讨[J].人民音乐,1981(3):66.

[14]周亚丽,周吉.伊犁海努克乡维吾尔族传统音乐传承现状调查[J].绥化学院学报,2009(3):51.

[15]张丽丽.伊犁木卡姆民间传承研究[D].新疆师范大学学位论文,2012:13.

[16]艾娣雅·买买提.一位人类学者视野中的麦西莱甫[M].北京:民族出版社2006:178.

J607;J614

A

1008-9667(2017)03-0052-06

2016-12-08

孙会宾(1969— ),新疆伊犁新源人,乌鲁木齐职业大学艺术学院讲师,研究方向:音乐教育。

(责任编辑:李小戈)

——以新疆莎车县为例