歪脖子病治不好

老实街是一条普通的老街,人们在这里世代繁衍生息。年轻女主播小葵在老实街长大,从老实街走出去,一度成为老实街的骄傲。她曾经出类拔萃,闪闪发光。可有一天,她却满怀失望,被迫离开了老实街,这是为什么呢?

我们老实街黄家大院的芈芝圃老先生,总共活了一百单三岁,名副其实的长寿星,同时也是位智慧佬,宛如老实街的一根定海神针。

芈老先生生前最荣耀的还是临去世前几年,家门槛都险被踏破。来拜访的,既有个人,也有组织。在济南市广播电台工作的朱小葵曾带人来给他做过一期节目,就讲了沏茶,很受欢迎。节目播出后,数位江浙茶商频频上门,欲以重金聘老先生站台,做形象代言,俱被一口回绝。见到小葵,老先生就叹,何曾想人到这把岁数,又叫你弄出去,做这现世宝!

小葵也是老实街的,住黄家大院对门,刘家大院朱大头的女儿。小可怜见兒的,从小不像亲爹亲妈。聪明伶俐,又爱笑,小嘴儿又甜,整条老街没有不喜欢的。偏她又与芈老先生投缘,只要得空就爱往老先生身边凑。老先生本育有二子,都已过世。其中老二早些年被孙子带到了青岛,这一支就算在青岛扎了根。老大留下两个孙子,也都在黄家大院,如今这俩孙子也都上了年纪。人对芈老先生说,认了小葵当重孙女吧。老先生说,那哪成!整个济南府,我就听说过有认干妈干爹、干女干儿的。

聪明人意会到,也是,认了来,往哪儿搁?重重孙女堆儿里,都不显年轻。

至于小葵有什么好,芈老先生就向人提她小时候一件事。别个小妮儿满街踢毽儿、抓子儿,不是噘嘴就是偷嘴,偏这小妮儿从西箭道街放了学噔噔噔跑来,在老先生跟前一板一眼说,劳驾,问个问题,咋着才能当好济南市长?老先生惊诧道,小乖乖说来看?她却一扭身,丢一句“不告诉你”,又噔噔噔往家跑了。看那架势,天下大事心中自有一本明细账哩!旁人便道,人小志大,莫不老实街将来出个女市长?那可真给老实街添了荣耀了,朱大头两口子做梦都得笑醒。嗯,这老济南还就得济南人来治,外边儿指派的跟老济南有什么感情,瞎整几年,高升了,济南不过是人家的一脚跳板。

小葵在省艺术学院学了个播音专业,广播电台的台长去艺术学院要人,见了她岂有不中意的?就让朱大头一个大子儿没花,乐得每天端着脸盆去涤心泉边洗他那张驴脸,眼瞅着就能脱胎换骨似的。小葵顺利安排了工作,上班报到前一天晚上去黄家大院见芈老先生,这一老一少到底谈了什么,我们不好妄撰,但肯定少不了一番人生的嘱咐。既经芈老先生面授机宜,人又灵透,小葵深得领导赏识,本在意料之中。那个台长姓王,金乡人,曾在她的陪同下来过一次老实街,见了朱大头两口子,还见了芈老先生,足见对她的看重。台长的年纪与朱大头差不多,我们老实街人并没别的想法。

过去老实街眼前的小葵是个大活人,而今,说她是仙女也好,是小妖也罢,反正不大像是凡间的了。街前头吆喝一声,街尾听得到,那是驴嗓门,但是,小葵嗓门大过没有?燕语莺声随着神秘的电波传进了千家万户,那可不仅仅是老实街。话匣子一打开,就像小葵居身其间。你能听到,看不到。你看不到,却又与你近在咫尺,像在你耳朵边儿上。

参加工作没过几年,小葵就成了电台的台柱子,要不王台长也不会跟她到老实街来。小葵的节目我们都爱听。小葵不光声音好,说话还在理,我们都认为是芈老先生教的。

提及西箭道街上的兰志小学,最让人怀念的校长莫过于芈老先生的大儿子。“文革”结束那年,芈老大退休。虽到老也只是个小学校长,但终归毫发无损。去中学当校长,或去教育部门当个半大不小的行政干部,都有机会,芈老大不为所动,安于小学校长职位大半辈子,退下来时,红光满面,皱纹也没几道。每与在“文革”中遭逢困厄的同窗故交谈及往事,都会不由得颔首而叹:

“一动不如一静,果然。”

我们不用多问,也猜得出这曾是芈老先生对儿子的忠告。惜乎七十岁查出绝症,又只活了三年,就过世了。可以想见芈老先生的悲恸,芈老二要从青岛回来陪伴老父,老先生却不允。老先生对老二说,一动不如一静,我很好,你放心。在场有很多人,这回都听在了耳里。老二只得忍泪作别。

日子风平浪静,若不刻意提起,俨然芈老大在世。芈老先生细斟着清泉泡出的茶水,或随便写上几笔小楷,难为他眼神还好,或合目躺在竹椅上打发静好时光,有时也走到街头,略站站,与人聊几句闲话。多年了,老先生不大走远。磕着,碰着,都是大事。我们敢说,他出了老实街就得迷路。

小葵不是芈老先生的血亲,但胜似血亲。除了疼闺女,在教养上,能指望朱大头两口子说出一二三?小时候不说了,自小葵进了电台,两口子在闺女跟前,也就只会嘿嘿笑。小葵啊,真是鸡窝里飞出的金凤凰。

我们老实街居民无一不看好小葵,大有道理。

事实上,我们老实街从来就非世外桃源。若总翻旧账,这日子过不下去。就说眼下吧,谁家没本难念的经?后代的学业、就业,大人工作上的烦难,生意的赔赚,各种的幸与不幸,如影随形。老实街不少人在一些厂子上班,起先尚可,不比机关干部差,不知什么时候就不行了。厂子挣不到钱,就发不出工资。朱大头工作的厂子生产热水壶,好像因为闺女争气,热水壶好不好卖他倒不放心上,但大多数人就没这心态。能人也有,早些年听说倒买倒卖,弄了不少钱,可忽然就赔了进去。举例,李家大院的李汉轩、李汉堂兄弟俩倒汽车、倒钢材,又去俄罗斯倒飞机,倒来倒去,各自腰里还是只剩下一部砖头大小的手机。别人手机都小了几号,兄弟俩的手机就没小过,只要让人看一眼那部夯货,就会悄悄自动成为别人眼中的笑料。当然,也有做得好的,有一家就在房上起了三间楼子,比过去住的大一倍。老实街确非世外桃源,但我们老实街居民有把老实街过成世外桃源的本事。

济南很大,我们都觉得很小,小得只剩下老实街。这里民风淳厚,邻里和睦,街头那眼常年不涸的涤心泉,千百年来仁慈地滋养着每个老实街人。别说芈老先生不喜走远,大伙儿也都不喜。走得再远,也总要想法回来。

即便外来人,又怎样?一广东富商来济游玩,迷失在老实街,被苗家大院的几个热心小孩儿给领了出去。回广东不久,富商便给老实街所在居委会寄来一篇三千言长赋,颂歌老实街之美,并随寄五万块钱,要求勒石以表。现碑石放置在居委会,也是老实街上一些老人的主意。endprint

人杰地灵,不虚。老时候的那些雅士名流,暂且不表,咱就单表当今吧。

芈老大一生清正,算不算得名流?芈老二的儿子,哈军工毕业,现在是国内船舶制造业的顶级专家。苗家大院的张树,在省计划委已官至正处。王家大院邰靖棻的小儿子在市公安局当排爆警察,刚入职就立下大功,上了报纸电视。朱小葵也不负众望,节目越做越好,影响越来越大,随之被推举为济南市政协委员,据说还是最年轻的。

瞧吧,政协委员哩!现在小葵还比不得张树、芈家孙子,但不少人都为她设计好了晋升的步骤:再过几年,不见得做不到常委,有了这道身份,在电台提个副台长,理所应当。莫家大院开杂货铺的左老头子对人说,既有了政治才干,做副台长小菜一碟,得另有大用。可不,等不到张树那个年纪,处级也干上了,再以后副厅、正厅,都在前面招手。老实街出个女市长,指日可待哩!

不得不说,我们的梦想挺美。尽管社会上有种议论,人大举举手,政协拍拍手,但我们都不以为意。看那小葵,比看见了市长都亲。还有那些等在小葵下班路上,索要签名的小年轻,我们看着都挺顺眼。小葵骑了辆红色木兰,谣传是济南轻骑厂的张老总送的,我们也都不信。我们把它想成天上飞下来的一匹神鹿,驮着我们的小仙子,来痛饮涤心泉的水。

是的,老实街非世外桃源,我们从来都不予回避。来找小葵的,也不光是些小年轻索要签名。还有找她来反映问题的,好像她比那省报省台的都管用。有一回,还来个喊冤的,是个老嬷嬷,穿了一身孝,在老实街头徘徊了三四天。问她话她也不答,就有群众上报给了派出所。恰巧邰家做特警的小儿子休班,看到就说,该不是来找小葵的吧?只见那老嬷嬷连连点头,泪水立时流了一脸。邰家小儿子忙把老嬷嬷领到小葵家。

正是饭时,小葵中午没回,朱大头两口子招待了老嬷嬷,邻居也都送来了吃的。让老嬷嬷吃,老嬷嬷只顾默默地哭。在场的都叹道,这是大冤屈了。再问她家住何处,年岁多大,又有何冤?仍旧不说。邰家小儿子忽然醒觉,自动走开了,她才将自己冤屈一五一十地讲来。

怎么着?这老嬷嬷姓余,家住火车站后的官扎营街,以卖纸扎、香火为生。偏偏邻家开了娱乐厅,要扩门面,就相中了这余大娘的两间屋。余大娘与老伴因恋旧窠,坚持不售。一觉醒来,屋顶没了,屋墙也没了。回想昨晚来过一个客人,不买东西,白白纠缠了一回,方明白被人不知觉中下了蒙汗药。一气之下,老伴得了重病,不治身亡。余大娘上访求告,终无结果,偶听人传说小葵大名,正所谓有病乱投医,才将信将疑一步步寻来……

大家听过,最先气愤的是朱大头,马上就说要给台里打电话。不料小葵临时跟王台长一起去了潍坊,回不得甚早。那余大娘见有人为自己应承下来,方吃了些东西,千恩万谢,暂且别过。

官扎营街出了此等恶人,我们老实街居民俱以为老济南之辱。当时我们都没想到这是朱大头在为小葵招惹是非,但我们却由此看到了世之乱象。

发生在老火车站附近的坑蒙拐骗之事,不管是从新闻媒体,还是从人们口中,我们听到的不少。官扎营街距老火车站不远,也是历来的穷街,人员混杂。光天化日之下,良民被欺,古已有之,区别在于多少而已。而除官扎营街以外,名声不好的街巷,细数数,十个指头不够用。

问题是,天底下有没有主持公道的地方!不是被逼无奈,怎会有人来老实街找一个小女子。

这天晚上,我们竟没能留意小葵何时从潍坊到家,但我们次日听说芈老先生一夜没睡好,半夜里还非要起来去院内海棠树下坐坐,也不要人陪。正是乍暖还寒天气,着实让芈家孙子们担心了一回。

不久,小葵就把官扎营街的余大娘请到了演播室,在场嘉宾既有政法学院和律师事务所的法律专家,也有小葵所在政协活动小组的几个成员,而且还连线了余大娘最早报案的街道派出所民警。大家一起对余大娘的遭遇进行分析,呼吁有关单位予以解决。节目产生的效用本在意料之中,余大娘得了补偿,另寻了住处,我们也都替她庆幸。朱大头更是得意,仿佛是为女儿做了件大好事。酒喝得多了,晚上睡觉落枕。原指望一两天就好,不料过了四五天脖子还直不起来。自己怕难看,就躲在家里,给小葵说没事。小葵一走,马上让老婆代他去看医生。他老婆去鞭指巷诊所一趟又一趟,拿回药,按照大夫吩咐给他治,治不好就怪她不用心,难为得她出了门就在街头踌躇不前。到底还是小葵在齐鲁医院找了专家,把朱大头带过去给看了。此前朱大头从没住过院,依他说打出娘胎起,连片感冒药都很少吃,却为了歪脖子在医院住了五六天!回来对人感叹,没想到歪脖子也是大病呢,歪久了颈椎都保不住。

朱大头脖子不歪了,颈椎也保住了,他就更爱上街了,暗暗指望能再遇上类似官扎营街发生的事情,以求有助小葵名声。

他的厂子是热水壶厂,正改制,暴露的问题很多。有一天与工友交流,忽发奇想,自己家有小葵,等于守着个威力无边的广播电台,竟然灯下黑!为什么不通过广播电台,把工友的心声公之于众?大家既有了共识,热水壶厂搞的这个改制,骗工友买断工龄,就是把国有资产想方设法弄进个人腰包。如果通过广播,制止了国有资产流失,不光对于热水壶厂、锅厂、针织厂、帆布厂,以至对整个国家,善莫大焉!

主意拿定,就急于回家,路上心思却一点点细致起来。不为别的,就为自己也是热水壶厂的职工,这样要小葵为热水壶厂做事,略有些徇私的嫌疑。到了老实街口,顺手从杂货店里买了煮蚕豆和酥锅,闷头往家走,一抬头,竟走进了黄家大院。

芈老先生家有客人,朱大头立在门外等着。客人走了,朱大头就进屋把煮蚕豆和酥锅拿出来,放在桌上,说,买多了,这些酥烂的吃食,送芈老先生下酒。芈老先生就问,脖子好了?他说好了,还说歪脖子的初级阶段,也没费多少事。芈老先生嗯一声,他就不响了。

半晌,芈老先生说:

“大头,今年五十几了?”

“属狗的,今年五十一。”朱大头答道,“也不小了。”

“哦。”

羋老先生的孙子走过来,说:“大头,怎么一来就买东西?”endprint

“买多了的。”朱大头解释。

“可不要再这样了。”芈老先生的孙子说。

“芈老先生能吃后辈的东西,是后辈的福。”朱大头诚恳说,“我托了芈老先生福,也长命百岁。”

他站起来告辞。芈老先生的孙子送他到了院里,他出了黄家大院的门,进了刘家大院的门,坐在屋中椅子上,出起神来。

吃饭时他老婆见他心不在焉,就问他厂子里的事。他淡淡说,拖着呗。他老婆说,要破快破,再不破家里热水壶放不下了。他说,人没前后眼,不知能看到哪儿,我是越往前看,越黑乌乌的。他老婆愣了愣,问他是不是去芈老先生家了。他说去了。本来他老婆开始埋头吃饭了,他却又慢慢回想着开口:

“芈老先生就给我说了两句话,一是问我脖子好了没,二是问我今年多大。”

“你脖子好了,你今年五十一,属狗。”

“对。”

“再没说别的?”

“没有。”

“吃饭吧。”

“嗯。”

朱大头没向小葵提一个字的热水壶厂。

自此之后,朱大头意外发现,自己言行举止大大地稳当起来,看门前事,似乎有了冷的意思。当然,离那种绝情酷冷还远,是门内门外略微有了分别。也不能说是恰恰好,算是保持在常态之内。

他自己也说不清,到底是不是因为听了芈老先生两句平常话。反正他是在浑然不觉间,就至于此,而且暗暗打算服从国企改革大势,提前退休,用积余的钱做点小生意,不给国家添难,所以,厂子也就很少再去。

在家里闲得难受,有时会去居委会无偿帮忙。其实居委会能没什么忙的?那里的人知道他是小葵的爹,都高看他。也有人当面夸奖小葵有出息,他会说,工作嘛。有一次他在小院子里扫地,扫到院墙下的那块石碑,盯着看了半天。

老实街东有旧军门巷,西有狮子口街,老人们将这赞颂的石碑寄在此处,的确自有老人们的道理。

曾经的一介莽夫粗人看着看着,不禁莞尔。

工作嘛。朱大头说。既不是轻描淡写,当然更不是浓墨重彩。工作嘛。声音不高也不低,不硬也不軟,像是一块高粱饴轻轻含在了嘴里,要说甜也不是太甜。即使他不咬,高粱饴也会自个儿化掉。既然自个儿会化掉,何劳操心使力?随它自个儿化掉好了。工作嘛。

不得不说,这仨字儿,让朱大头平添了一段气定神闲的风度,那是过去从没有的。我们都觉得这才像小葵爹的风度。粗陋的面相改不掉,将就着吧,但有了这段风度,总算让人相信他和小葵是一家人。

工作嘛。

我们从不否认,在老实街的荣耀之下,也常掩盖着诸多的人生悲哀。

王家大院的老花家是剪纸世家,“文革”时候,年方十六岁的小儿子被分派到鲁西嘉祥县当下乡知青,一年后死在那里。开山时炸死的,尸骨无存。如今老花夫妇俱已年届七旬,每提及往事,都止不住老泪纵横。

这王家大院还有个邰靖棻,儿子当警察,略大朱小葵两岁,虽比不得苗家大院的张树,但也算给邰家耀了门楣。一年大,二年小,老邰开始愁了。愁小邰不找对象。问他原因,说自己是排爆警察,生死一线,不想害了人家女孩。这风格够高尚。老邰不甘,问他别的排爆警察是否全无妻小?他说不是。还说他不管别人,反正他不想找,要独身主义。老邰岂能愿意!自己排遣不开,免不了跟街邻叨叨,也找过芈老先生。

在公安部门工作,常常身不由己。小邰闲时不多,闲着也不定在什么时间。回到家不过是在屋中坐坐,就会出门在街上来回逛。时间一长,我们都看出了门道,他总是在小葵家附近晃荡,目光就像被刘家大院的小小蛮子门牵着。

果然,一次小葵回来得晚,正要进院门,小邰突然就从一个角落走过来。大概半个小时之前,小邰走过去的。他叫住了小葵。接着,两人就在院门口聊了几句。小葵走进院门,小邰转过脸来。

这时候,我们发现小邰脸上光芒四射,像是脑袋里装了个几百瓦的大灯泡,整个人都通了电。

很远,我们就能感受到他的喜悦。他跳起来,接着,飞快地从院门口走开,脚步充满了弹性。前去涤心泉汲水的李蝌蚪问他在做什么,他临时起意说跑步,真的就向着街口跑了起来。

老邰不知是忧是喜,他本心是要儿子找个家庭条件更好的,比如亲家都是国家干部、大学老师,或在大型国企上班,不像朱大头,热水壶厂工人,厂子还将要被国家甩包袱,同时呢,女的也不能差。小葵的确不差,他又觉得够不上。所以,他不看好,就装着不知道小邰恋上了小葵。再有人打听小邰的个人问题,他就三文钱不管五文钱地说,歪脖子病,不好治。

什么意思?朱大头前段时间不是治好了么?那是还没得上!不过是落枕,颈肌拉伤。真要得了,头搁在肩膀上,你偏要给他扶直了,嘎嘣,要他命!

老邰就这意思,爱咋的咋的。老邰决定撒手不管了。找上七仙女,是他造化;一辈子打光棍,煎熬是自己的。

我们都小看了爱情的力量。一旦点了题,那就是火山揭了盖子。

小邰原先暗恋小葵,在小葵家附近犹豫徘徊,终于到了这一天,鼓足勇气从暗处走到小葵跟前,其实也没说什么特别的,就是说小葵你停一下,小葵就停下了。但在一个怀藏爱情的人看来,自己的举动说明了一切。后来他回想了一下,自己当时就光讲自己了。讲自己上班纪律严格,还不规律,忙起来常常一两天不得睡觉。小葵讲了什么,他竟不记得,但他记住了小葵的笑容。他不是大小葵两岁么?儿时将小葵当小妹,再大些反而不能在一起玩了,好像年龄有了差距。张家大院蛮子门下,两人之间所有的障碍都消失了。淡话淡不?不淡。

有话说,于无声处听惊雷。

被爱情冲昏头脑的小邰,很快就成了小葵和我们老实街的桥梁。

小葵去芈老先生那里,我们得不到更多信息,因为芈老先生修炼到家,不会朝外乱说。小邰既然视己为小葵的恋人,他有理由也有能力弄清小葵在广播电台的所有底细。

如今广播电台叫得最响的,就是小葵每周一、周三、周五主持的“民生直播间”栏目。小邰逐渐跟小葵亲密起来。因他是警察,还可以给小葵的采访活动提供便利。直播节目安排在晚上九点,时长一个小时。小葵离台,基本都是十点多。虽说济南治安良好,但一个女孩子走夜路还是得注意安全。再说,制作这种直面现实、针砭时弊的节目,难免会伤及一些人的利益。主持人遭到报复,不是没有先例。endprint

从电台所在的千佛山下,到老实街,走起来得有七八里。

小邰去电台接小葵回家,第一次见到王台长的时候,王台长说,这样好,安全。就像头一次想到安全问题。小葵问他,以前你怎么不说?王台长也不隐瞒,说,怕吓住你。小葵说,我吓住了,你安排台里的人送我!王台长说,也是我多虑。他想确认一下,就问小邰,你是警察?小邰老老实实地点点头。

骑上摩托车,小邰不说话。一直到了南门大街,才突然说道,小葵,我想过了,我要改行。

小葵不由得问他,你改什么行?

“我不当排爆警察了。”小邰说。

“你学的这一行……”

“我不想当警察了。”小邰又说。

“为什么?”

“当警察很不安全。”小邰竭力让自己的语调保持平静,“我要找一个能够正常上下班的工作。”

小葵不吭声。又往前开了十多米,小葵就说,下来。

小邰停了车,两腿叉开踩地。护城河里云雾缭绕,黑虎泉幽沉的啸声清晰地穿过云雾传过来。小葵向前走去,小邰迟疑了一下才跟上她。

月华溶溶,小邰一时搞不清是不是街灯夜里要熄,反正他感到前后一百米,没一盏街灯是亮的,也没有第三个人。整个济南睡着一般,贴心地配合他的爱情。不知怎么着,手中的摩托车也哑了。这让他心里不由得涌起了激动。小葵不说话,他也用不着说话。

从天地坛街,到榜棚街,又到旧军门巷,他们默默走着,脚步声也没有。

走进老实街,路过涤心泉时,小邰一眼瞥见明晃晃一池,就知道这晚至少接近满月。周五的满月,前不过阴历十三,后不过阴历十七。如果小葵能在泉边停下就好了。静夜,满月,泉水,都应该是爱情里有的。

小葵果真在泉边停下了。一阵清风吹过,轻轻吹动小葵的裙裾。

小邰想都没想就放下摩托车,走到泉池边上,无声地蹲着了。他仰望着小葵,那个角度非常适合。月光不足以使他看清小葵的模样,却让他感到小葵是从月亮上下来的。

他们两个,一个是嫦娥,一个就是捣药的小白兔。

小邰从来没有像现在一样,心思细腻如一匹精美的锦缎。小葵在电台工作,说话够多,他就有意在她跟前保持沉默,以让她得到休息。

后来,他们从涤心泉边走开了,仍旧没有说话。走到刘家大院门外,小葵才开口。“我喜欢警察。”说着,侧身走进黑漆门扇之间。

小邰一抬头,看见了屋脊上的月亮,是在将圆未圆之时。阴历十四吧。

我们都知道小葵在广播电台受宠,要不王台长也不会屈尊纡贵到老实街来。实话说,我们老实街虽崇尚本土固有的道德传统,但并不说明我们是不通世故的井底之蛙。如今混世,混出名堂来的,哪个不寻靠山?单凭自己本事,难。王台长在我们眼中,就是小葵的靠山。王台长来过老实街,张家大院的鞋匠宋侉子对朱大头的老婆说,哎呀,王台长也是你家贵人了,还不供着?朱大头的老婆如实说,三月三俺可是去兴国寺上过香的。这个我们信。官扎营街的余大娘为感激小葵襄助,专来老实街拜谢,朱大头要退礼品,在余大娘的坚持下,就留了两把檀香。小葵跟小邰好,除了老邰,我们也都认为很合适。小邰还不是公安局长,但将来未必不能混个一官半职。即便只是个普通干警,哪个敢小觑?王台长算外,小邰算里,这里里外外,依我们看,妥帖得很。

本以为好事将近,但一年多过去,就没见两家家长提起。朱大头不提,因为朱大头收着了;老邰不提,是还看不上朱大头家。

朱大头办理了提前退休,被居委会推荐,在西门外大路口当了交通协管。老邰心里有气,好像他儿是警察,朱大头就不能再跟警察沾边儿。

总是有爱管闲事的人。

9号院老简一日上门,明确撮合两家。

老邰说,婚姻大事急不得,当事人作主。很公式化。

老简笑说,你不急,好,万一鸡飞蛋打,莫怪老兄弟没提醒你。

没出两星期,小邰下班回来了,摩托车一放,在院子里转圈子。老邰叫他三声,他听见一声。他愣愣地看着老邰,老邰说,还不进来,饭都凉了。他却走了出去,半天不回来。老邰上街找他,也不好去到朱大头家问。有人让他打小灵通,他说也传呼过了。嗯,可能有紧急任務。

再过一星期,回家来,二话不说,倒头便睡。

这可把老邰给急坏了。别问了,是让小葵给蹬了。老邰后背一阵发凉。人都有这贱脾气,得到了吧,不觉得怎么好,失去了才觉可惜。

再想那小葵,那就是天仙一样的人物,前程不用说了,政协委员哩,配小邰足够。小邰有什么好?个子大点儿。当警察,可这警察却是全公安局最危险的。哪里危险哪里去,就说的排爆警察。朱大头又怎么着?好歹年纪赶在点儿上,成了退休工人,比那下岗失业的,算强了。退休也没闲着,又干上交通协管。袖箍一戴,蛮像回事。人家有了小葵这样的女儿,交通协管又当着,也没怎么骄傲。倒是老邰自己,觉得儿子当警察,眼里就装不下别人。

不提老邰心里怎样,那小邰却是丧魂落魄,每日话都懒得说,眼见得越来越瘦。

大约是在十月里的晚上,老邰接到一个电话,说小邰被人打了,正在中心医院。他吓得腿都软了。急忙跑到泉城路上,拦了辆出租,直奔解放桥。下车时,这个历下区供销社的老会计,账都不会算了,把兜里的钱掏出来往车座上一丢,扭头就走。

小邰被打伤了脑袋,缠了一头绷带。公安的领导也在场,见了老邰就说,查出来饶不了他们!

过了两个月也没听说查出袭击小邰的凶手,倒叫老邰反思起来。当初只管嫌弃朱大头粗莽,原来小邰的工作并不真的很占优势,危险不说,不定什么时候就将人得罪了。这期间他询问过小邰遭袭的情景,小邰说他在回家的路上,忽被一个人叫住,还没看清是谁,脑袋上就挨了一下。老邰说,你想想,平时与什么人有过节?他很不耐烦,说,别问了,死了又能怎样!

老邰闻言,心如刀绞。

过去他多看电视,很少收听广播。得知小邰和小葵交往,更不听广播了。等他连着听了两天广播,竟然没有听到小葵的只言片语。endprint

这一发现非同小可。

老邰没有耽搁,从家里走出来。站在街上,没有感到与往日有什么不同,也好像从古至今,漫长光阴凝成了他看到的一幅画片:青石板路上,分列着那些百年老屋。他已经从这些宅屋上分辨了出来,黄家大院的如意门,刘家大院的蛮子门,如意门上雕着一朵莲花的博风头,蛮子门上的元宝脊。

那黄家大院前后两进院落,原住着一户黄姓盐商,已不知去往何处,蛮子门内到底是姓刘姓马,也还说不准,管它叫刘家大院,不过是约定俗成。而那黄刘子孙,如今安否?万贯家财,难抵流落他方。纵然一世显赫,终归泯灭无考。

老邰恍恍惚惚,只觉天地悠悠,胸中竟起怆然之意,及至黄家大院门前,踟蹰不入。方欲转身回返,就见墙体粉白的影壁下,款款走过来了一个人,却正是小葵。

那小葵落落大方,朝着老邰抿嘴儿一笑,也没说什么,就与老邰擦身而过。

老邰到得羋老先生房里,一时间不知从何说起。

芈老先生俯身在案,在静静写字。

老邰探头一望,见他写的是两句诗:

微风小院花香合,

淡月空阶绿影浮。

待要问出处,却赞道:“芈老先生的字,越发精到了!”

“字写大了。”芈老先生轻轻搁了笔,自谦道。

“难为老先生耳不聋眼不花的。”

“只是手颤。”芈老先生说,指了指座位,“你坐吧。”

“刚才看到小葵了。”老邰开口道,眼前忽地掠过小葵朝自己抿嘴一笑的样子,心想,本是一门好姻缘,怨自己小气,看不上人家爹娘,弄得一两年都像生人,这时候反过来要向别人打问小葵的事,怎么有脸?况且芈老先生风烛残年,若问出好歹来,岂不给人添堵?便忙又说道,“等老先生手上有力些,劳请给我写幅‘四面荷花三面柳,一城山色半城湖。这联虽常见,我却越琢磨越着迷,真真有趣!”

“好。”芈老先生捋一把胡子,应道,“你要有趣,比这有趣的还有。郑板桥题曲水亭‘几株垂杨,一湾流水;三椽茅屋,两道小桥,你想这景,可不可爱?”

老邰想一想,便道:“果然。”

广播电台听不到小葵的声音了,我们老实街也就不再谈论小葵。应该说,这也是疼爱小葵的一种方式。朱大头倒是照常去当他的交通协管,你看看,我们做对了吧,朱大头像个没事人。当然,他没机会再对人说,工作嘛。

一日又一日,一月又一月,生活的脚步从没休止,历史巨轮依旧在滚动,可是小邰一直振作不起来,脸都像比过去黄了。班照上,回来后将自家房门一关,很少跟父母说话。老邰急在心里,但也无可奈何。

突然有一天,小葵走到老邰家中来。老邰本想避开,但他又很想听她跟小邰谈什么,就坐在屋中,悄悄支起耳朵。小邰房间里的声音有高有低,三句能听见一句也就不错了。听不到的,他也顾不得长幼之礼,擅自加以想象。

“你怎么不好了?”小葵开口问小邰。

不知小邰说了什么。依老邰想,小邰会说,哪里不好?老邰家的人,个个得争气!他想象不到,小邰将嘴唇一咬,眼里扑簌簌掉下几颗泪来。

“你是男子汉!”小葵走过去,要给他擦拭眼泪。“你是真的男人。”

小邰挡了她一下。“小葵,我没出息的。”他低头说,“不用再理我。是我配不上你。”

“可我有什么好?”小葵自问。又肯定地说,“我不好。”她沉默了一下,缓缓在小邰身旁坐下来。她看着一个墙角,喃喃着,“我不听人的话。我固执。我很傻。很傻的。”她又猛地朝小邰转过脸来,脸上似笑非笑。“我也不会听你的,你会很累。我会成为你的麻烦。你们老邰家需要一个好媳妇,又勤谨,又贤惠。我觉得,我不是。”她摇了摇头,然后,就紧紧地盯着小邰的眼睛。“你这回看清我了。那好,我想让你高兴起来。”她抓住小邰的手,郑重地恳求他,“答应我,浩。”

过了好大一会儿,小邰才支吾了一声。

“你答应了!你真好!”小葵欣喜道,“我会祝福你。”

“没事了,你走吧。”小邰哑哑地说,“我送你。”

但是,小葵突然站起身,飞快地走到门口,然后背靠房门,一只手悄悄拨上背后的门闩。

“我得告诉你,”她面对小邰说,“我要離开老实街。我是来跟你告别的。你永远永远也不要再找我。”

“为什么?”小邰不由得问道。

“我不过是先走一步。”她说。她重新向小邰走过来,可是,跟她刚进门时不大一样,好像力气用完了。她软绵绵地依偎在小邰的怀里,小邰不得不伸手搂住她,以免她滑到地上。“老实街早晚会完,都会完。一定,一定还有新的生活。”她说,语调里开始充满悲伤和茫然。“只有像朱小葵这样的蠢人才会想象改变这一切,而她终于发现什么也改变不了。我说多了,邰浩。你让我歇会儿。”

“你一定有什么事瞒着我。”小邰说,“你受到了威胁!”

“别说话。”

“我去找王台长。他不能……”

“听话。”

“他砍了你的节目。”

“没啥了不起。我愿意的。”小葵轻声说,“我不想再当个讨人厌的话篓子。你想多了。”

“为啥要离开老实街?你去哪儿?”小邰止不住两手颤抖。他捧起她的脸来。她半闭着眼,眼神蒙眬。“去省台?”

“不,我要留下。”

小邰愣了愣。

“把我放床上。”小葵说,“哼,还这么笨。”

小葵躺在了床上。小邰站在床下。小葵泛起了满脸红晕。

“也躺着。”小葵说。小葵附在小邰耳朵边儿上,“我先是你的,我的小邰浩。”

门外的老邰早坐不住了。他没想到事情还会往下发展,要出门回避,却又起了顾虑。小葵到他家来,老实街上多少眼睛看着?即便在同院,也有张王李赵。他倒是避出去了,可把年轻的一男一女留在屋里,人们会想什么?不能。他不能把嫌疑交给别人!在老实街活了大半辈子,哪个不知道名声重要?他行将就木的人了,可小邰的人生才开始。他的大儿也有儿子。这子子孙孙的日子,还长着呢。endprint

老邰狠狠心,决定原地不动,恨不得自己耳朵聋了。他硬是一声不响地在椅子上坐了半天,小葵从小邰房间出来的时候,他还佯装睡着了。小葵跨出门槛,他才动弹一下,发现屁股下面全是汗,身子也麻了半边。

小葵不见了!

从黄家大院离开后,小葵就回了家。见了父母,说有事,骑了木兰就出了门。当晚没回,以后再怎么联系也联系不上。问了她的单位,说她请了假。我们老实街居民从来没见过还有比此单位更冷淡的事物。这里大活人没了,它说声“请假”了事,连个来老实街问问的都没有,想想真为小葵寒心。

找不着小葵,小邰疯了一样。他有便利,去派出所报案,立案,可是依旧杳无消息。

与小邰不同的是朱大头。

人们不断向朱大头打问小葵离家时跟他们夫妇说了啥,朱大头淡淡说啥也没说,好像他早就料到了这一天。不久,他的交通协管就给撸了。交还了袖章,慢慢从西门踱回老实街,神色如常,令人称奇。过了一星期,又去居委会扫地,发现地已经很干净了。

站在居委会院子里,他显得有些尴尬。

小葵的预言得到了验证,不过是在两三年后,老实街就被拆了个精光。

纸里终归包不住火,我们都知道了底细。千不该万不该,小葵在政协谈论会上就济南旧城改造问题当面质问了本市高官。高官倒是和颜悦色,但她的政协委员也就干到头了。当时还有王台长安慰她,说这种事并不需要受谁指使。她倒是像她爹一样,没往心里去。更大的考验接踵而来,台里抵抗不住外来压力,中止了她的节目。她忽然发现,即便王台长那里,也再寻不来支持。王台长在躲她!她明白,自己已被完全抛弃。而且,到后来,像小邰猜测的一样,她受到了某种社会势力的威胁。那时候,她腹背受敌,孤立无援。接着,她选择了让自己成为一个不解之谜。

你会说,朱大头夫妇不能给予女儿足够的人生教益,难道老实街上的智多星们,就眼睁睁看着他们共同的女儿,跌入万劫不复的深渊么?都说小葵与芈老先生有缘法,倘若也不得羋老先生指点迷津,岂不白要好一场?冤哉枉也!芈老先生苦口婆心劝过多少次,歪脖子病,不好治!偏她就当耳旁风。形势就这么个形势,你治试试?凭你,你治不了。反过来治你,瞧好喽,治你的歪脖子,一治一个死!

小葵下落不明,芈老先生那叫一个伤心,反复对人哀叹,小葵啊,小葵啊!

我们明白芈老先生是在说,小丫头子,怎么就不听老人话呢?

在拆迁之前,大伙儿忙搬家。芈老先生让人把小邰唤到家中来,在一张素笺上录了首清董芸《广齐音》中的七言绝句给他,只说是做个念想。

嗯,老实街人将作鸟兽散,聚首之日在哪里?

看那笺上端正写道:

绛唇玉貌紫罗襦,

金谷园中十斛珠。

解道无双同国士,

佳人只有李苏苏。

字是小楷,圆润、秀丽,望之若涤心泉里一股脑儿冒出的水泡也似。如是外边人来看,哪想得到会出自一位百岁老人?小邰双手捧了诗笺,看了又看,出门后才小心折了,藏在怀里。更深夜静,有人发现他一个人坐于涤心泉畔,不知已坐多久。其足下,清泉汩汩流。

作者简介

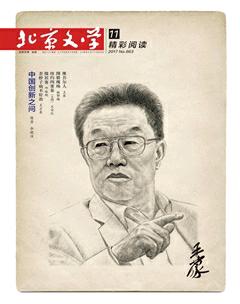

王方晨,男,山东金乡人,中国作协会员。著有长篇小说“乡人”三部曲(《老大》《公敌》《芬芳录》)、中短篇小说集《王树的大叫》《祭奠清水》等,共计700余万字。作品先后入选多种文学选本及文学选刊。曾获第十六届百花文学奖、《小说选刊》年度奖、《中国作家》优秀短篇小说奖、年度军旅优秀文学作品奖、齐鲁文学奖、泰山文艺奖等,先后入选全国最新文学作品排行榜、中国小说学会全国短篇小说排行榜。

(标题书法:翟振鲁)

责任编辑 张颐雯endprint