昆曲的遗产价值及保护传承

周 秦

昆曲的遗产价值及保护传承

周 秦

昆曲代表了中国古典戏曲曾经取得的最高成就,其遗产价值体现在文学、音乐、表演、舞美等广泛的文化领域。昆曲兼具文化遗产和文化产品两方面的属性。遗产意义的昆曲是历经千锤百炼而留存至今的几百个传统折子戏,而“非遗”保护传承的核心是人的传承。昆曲艺术成为世界文化遗产15年来,政策法规不断完善,工作思路和方法不断创新,政府扶持力度持续加大,其在人才培养、剧目建设和市场拓展等方面都得到健康发展。

昆曲;非物质文化遗产;价值;保护传承

14世纪中叶,昆曲萌发于苏州民间。经过将近两百年的加工磨砺,它终以不可遏制之势在诸腔并起的激烈竞争中脱颖而出,牢固占据了雅乐“正声”[1](P526)的地位,进而以吴中为基地,风靡全国,辐射海外,形成了数百年间“四方歌曲,必宗吴门”[2]的壮观场面。中国社会进入近代以来,随着时代变迁,昆曲原有的生存空间和社会影响日渐削减萎缩。但是它不仅衰而不亡、足以自守,而且仍然凭借自身在案头创作、场上表演、理论研究等诸多方面长期积累的殷实家底傲视菊坛。后起的任何一个戏曲剧种都无法在综合实力上与它相提并论,因而不得不学习它借鉴它,以它为师为祖。毫无疑问,昆曲代表着中国古典戏曲曾经取得的最高成就,并在世界文化总格局中占有不可替代的重要一席。

作为一种成熟完美的综合性艺术,昆曲具有诸多构成因素,大致包括文学、音乐、舞蹈、表演、妆容、服饰、切末、布景等,它的遗产价值也就体现在极其广泛的文化领域中。首先是号称“水磨调”的声腔艺术,这是昆曲区别于其他戏曲剧种的根本特征。换言之,就本质而言,昆曲首先是一种戏曲声腔,是音乐化的语言艺术。其表现形式为取材于唐宋诗词、金元诸宫调、宋元南戏、元杂剧、元明散曲、明清时调以及宗教音乐、民间俗曲、少数民族歌曲乃至市井叫卖声等丰富源头的2000多个曲牌,将曲牌按管色、调性分门别类的宫调,以及将曲牌组合成成套的套式。而将不同时代、不同地域、不同风格的音乐素材规范融合为一体的内在依据则是汉语的音韵系统。魏良辅及其后继者们不仅将本属南音的旧昆山腔按中古切韵系统的四声阴阳规范合律,“声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”[3](P198),而且将元人按近古中原音韵系统雅化的北曲吸收融合到新声昆山腔的规范之中。这不仅极大地拓展了昆曲的表现力,而且使之具备了中国曲乐艺术之集大成者的意义。在此基础上,其曲调得到充分的润饰,变得“流丽悠远”[4](P242)了,变得“清柔而婉折,一字之长,延至数息”[5](P401),甚至足以使“飞鸟为之徘徊,壮士闻之悲泣”[6](P83)了;演唱技巧也得到极大地丰富,所谓“功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细”[7](P198),所谓“转音若丝”[8](P774),所谓“取字齿唇间,跌换巧掇,恒以深邈助其凄唳”[9](P423),呈现出雅乐“正声”的艺术品位。

昆曲的另一宗宝贵遗产是其文学剧本。明清两代戏曲家创作的传奇、杂剧有名目可考者不下4400余种,传世者也在2700种以上,这些剧本绝大多数是按昆山腔谱写和演唱的。加上当时人们用昆山腔改编移植的部分宋元南戏、元杂剧以及后起的花部乱弹诸腔的剧本,昆曲舞台曾经呈现出一派缤纷绚丽的景象。昆曲剧本的思想内容覆盖了中华五千年文明史的每一个时段,尤其是深刻反映了16世纪到17世纪间席卷中国社会的反理学、重真情的人文主义思潮,这是以当时资本主义经济萌芽的快速生长尤其是江南城市商品经济的迅猛发展以及中国社会的沧桑变革为历史背景的,具有重大的社会认识价值。名作如《西厢记》《琵琶记》《浣纱记》《玉簪记》《牡丹亭》《占花魁》《清忠谱》《铁冠图》《千忠戮》《长生殿》《桃花扇》等“借离合之情,写兴亡之感”[10](P1),至今依旧盛演在昆曲舞台上,成为代表时代文化先进水平的传世经典。

此外,昆曲的遗产还应包括它“歌舞合一,唱做并重”的表演体系。昆曲不像西方戏剧那样具有精确摹仿现实的写实性,它是以写意手法塑造形象、反映现实的。在这儿,生活语言的自然形态被突破了,化为写意的诗歌艺术;生活行为与表情的自然形态被突破了,化为写意的舞蹈与表演艺术;生活环境的自然形态被突破了,化为写意的布景与道具艺术;生活中人体的自然形态也被突破了,化为写意的脸谱、妆容和服饰艺术。昆曲艺术的写意手法集中体现在表演的程式化、时空的自由化、砌末的虚拟化以及人物的行当化等方面,并在漫长的历史过程中拓展上升为南北菊坛所共同尊奉的艺术规范。

而上述构成因素或遗产价值的真正实现,则有待于舞台搬演。六百年来,昆腔戏曲从厅堂氍毹、会馆集市演到草台戏船,直至现代剧院,搬演形式却无非两类:“全本戏”或是折子戏。考之戏场实际,所谓“全本戏”其实只是情节连贯、头尾稍具而已,绝非文学剧本意义上的完整搬演,因而更贴切的名称是“本戏”或“叠头戏”。与之相对应,从本戏中抽选出来独立搬演“出头戏”或“折子戏”,至明清易代之际就已蔚为风气。清代乾嘉年间,随着昆腔戏曲走向鼎盛,折子戏占断舞场,成为戏曲搬演的主流形式。这在昆曲发展史上具有非同小可的意义。它使戏曲摆脱文学附庸的传统地位,成为一个独立的艺术门类和社会产业,从而大步走向只属于自己的辉煌。然而,在直接缔造昆曲场上繁荣的同时,这柄双刃剑也斫伤了戏曲的文学命脉,间接助推了其近代以来的衰颓沉沦。近代曲家津津乐道的“乾嘉盛世”,昆曲场上的喧阗一度遮掩了传奇创作的沉寂,但是无源之水,欲求其长远,其可得乎?

“舞榭歌台,风流总被、雨打风吹去。”[11](P553)昆曲场上的百年好梦伴随“乾嘉盛世”的没落而走向凋敝。道咸间,作为昆曲活动大本营的苏州只剩下“鸿福、大雅、大章、全福四老班”[12],生计萧条,观众流失,“统计昆部所存不及百人……省城惟郡庙前一戏园犹演唱昆曲,观者寥寥,远不逮城外京班之喧嚷”[13]。至于北京,纯粹的昆班早已绝迹。光绪三十四年(1908),清德宗与慈禧后相继去世。“国丧”停演之后,重新组合的苏州昆班便只剩下一个全福班。兹后十余年间,时散时聚,惨淡经营于苏、锡、常、杭、嘉、湖及上海一带,直至1923年秋最终报散。昆曲就是在如此风雨飘摇的境况中步入20世纪的。翻检当时的报刊,触目可见这样的叹息:“自皮黄之流行,而昆曲之不振也久矣。”[14]“晚近昆曲之衰颓,可谓极矣。”[15]历经500多年的沧桑悲欢之后,昆曲业已颓然向老,举步维艰。

1921年秋,苏州曲家张紫东、徐镜清、贝晋眉等发起创办苏州昆剧传习所,延请当时潦倒沦落的全福班老艺人为教师,招收贫家子弟入所习艺,五年出科,先后组班新乐府、仙霓社,辗转觅食于剧场、堂会、戏船、草台之间,艰辛守护着昆曲的一线生机。这就是著名的传字辈昆剧艺人。

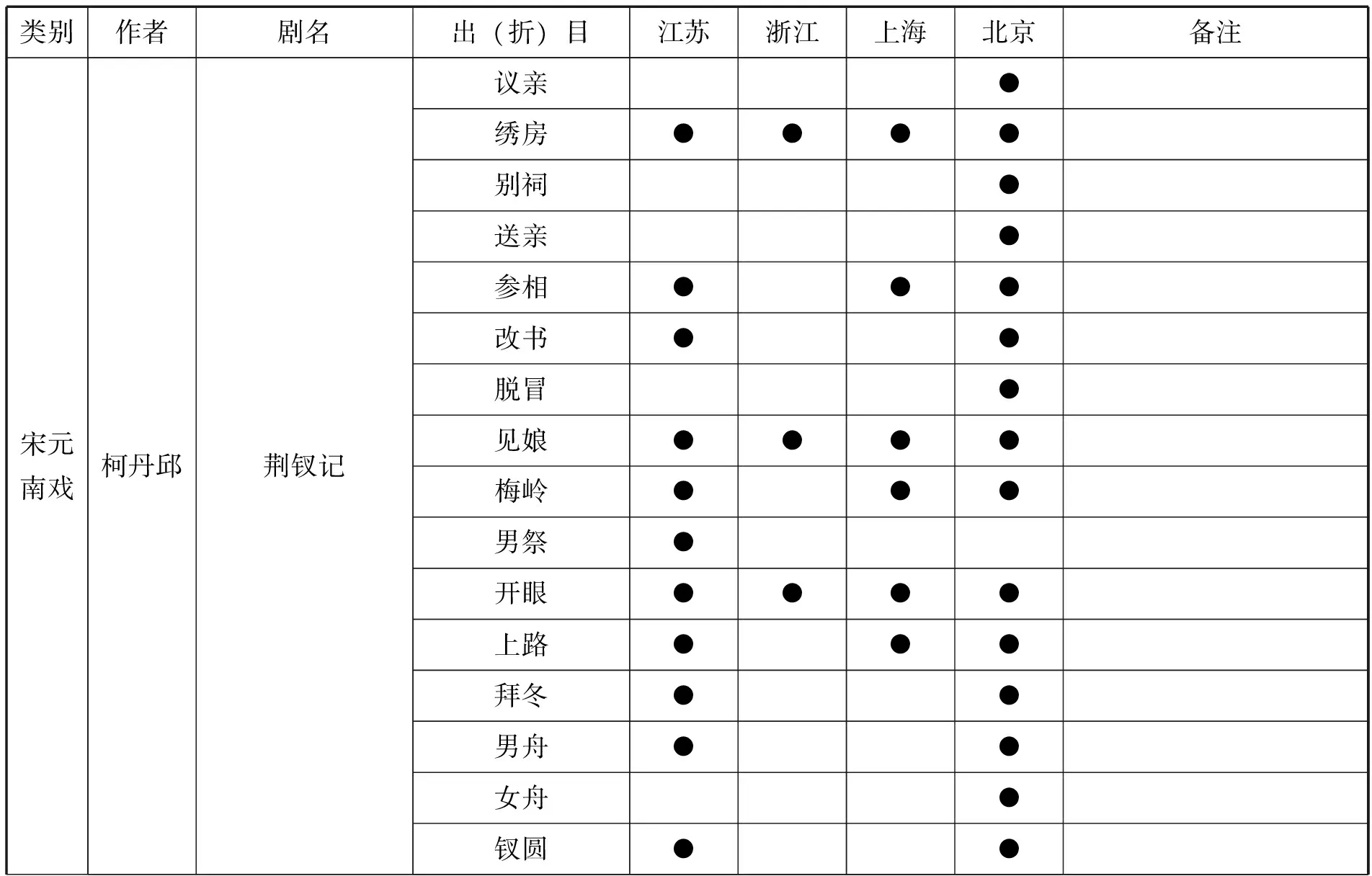

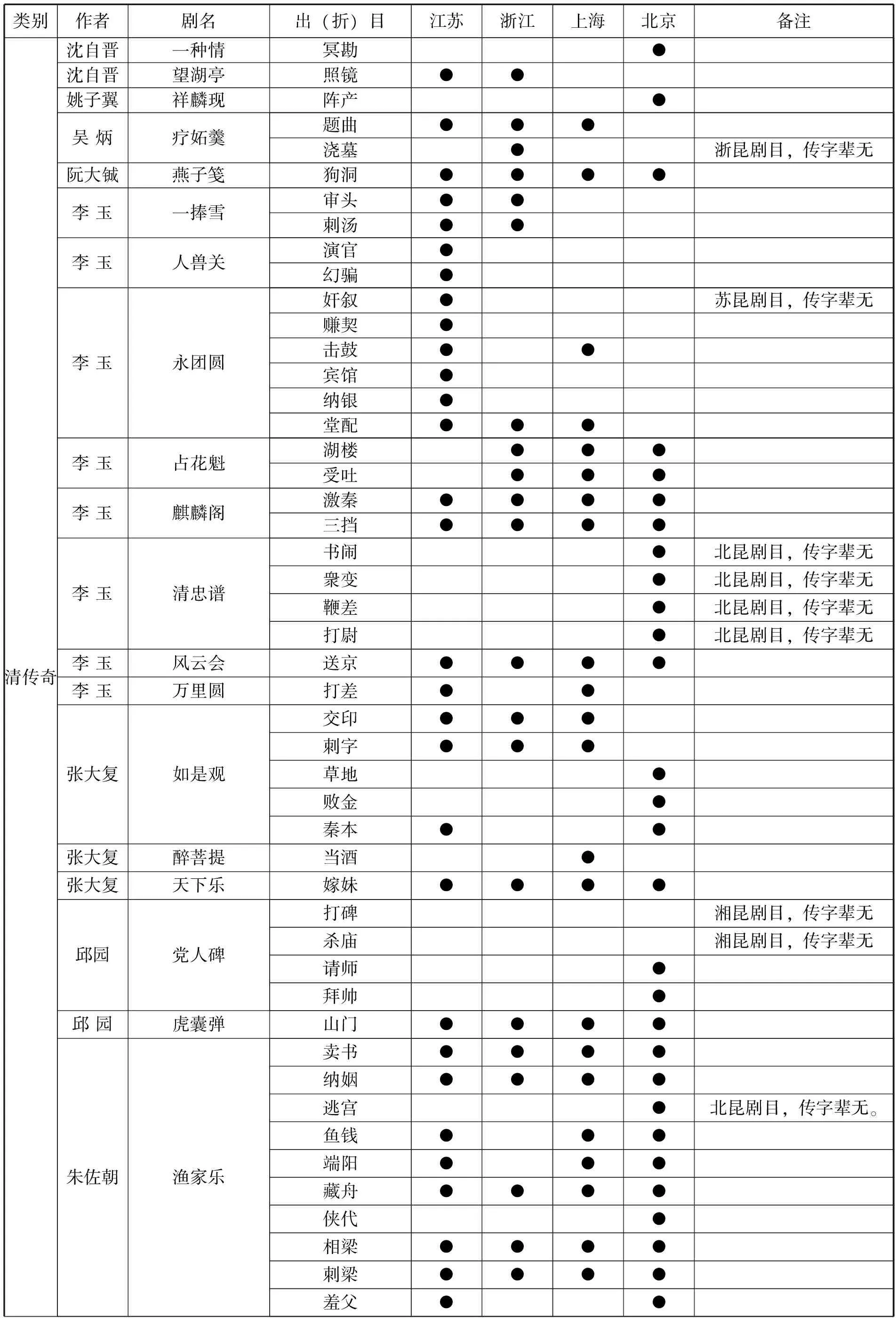

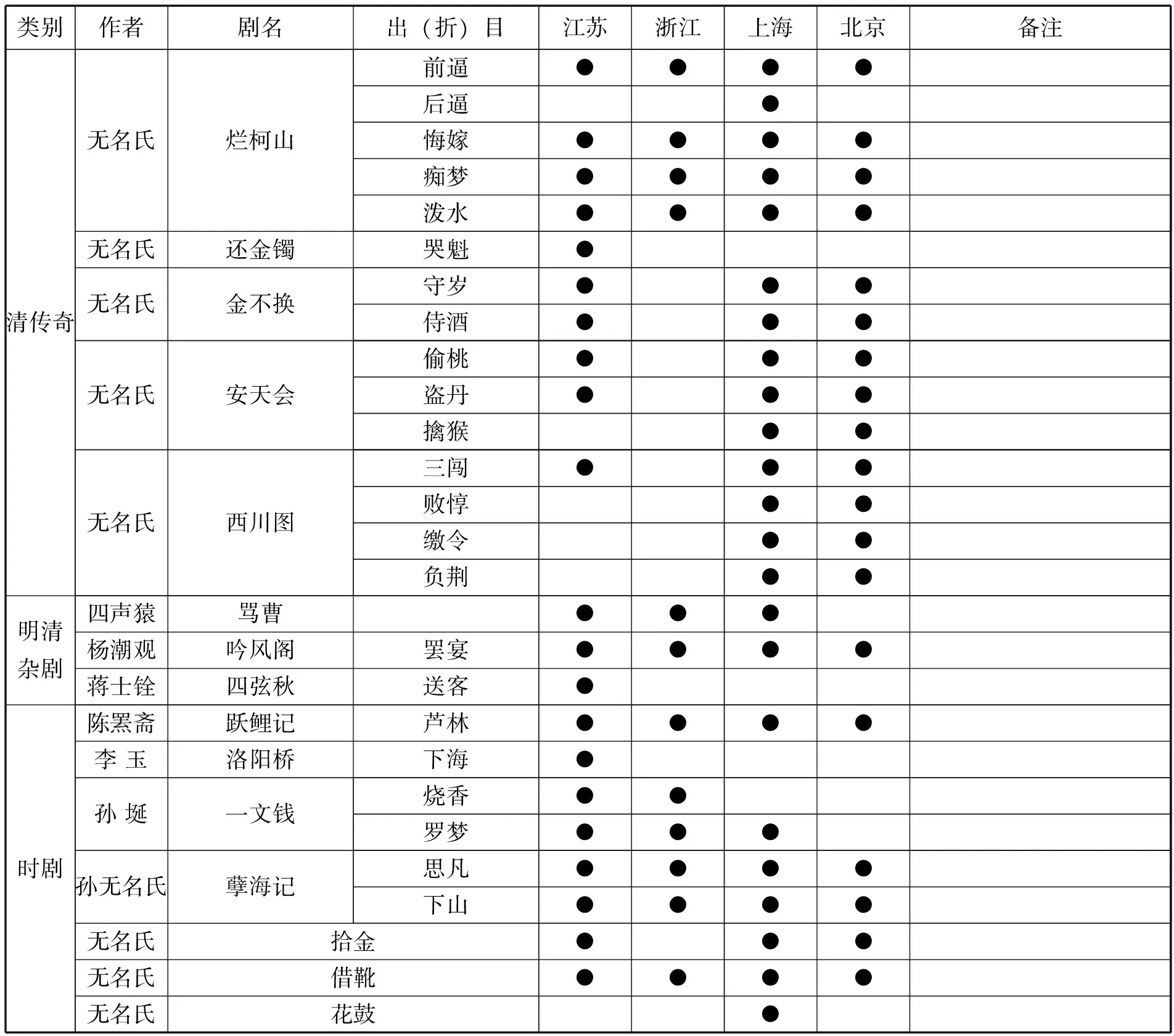

从清末到民初,以1923年全福班报散和1926年传字辈出科为标志,自然分为前后两个阶段。前一阶段是鸿福、大雅、大章、全福四老班活动时期,后一阶段是传字辈组班活动时期。有赖于两代艺人的坚守,昆曲的命运虽危如累卵而终得以延续不坠。他们所传承的昆戏剧目,研究者认为在700出以上。剔除其中不具备昆腔戏声腔、文本特征的吹腔戏、开场吉祥戏、新编自串戏以及移植自京剧的武戏后,实际情形如下表:

表一

(*未含“全本戏”7种)

表一中四老班戏目主要依据中国昆曲博物馆所藏清末民初上海曲家李翥冈依据咸同间内廷供奉陈金雀《昆剧全目》和李氏钞藏的“各种传奇之昆剧本”所标记“凡今尚演唱者”,补充以上海《申报》光绪元年(1875)至1921年间刊登的全福班戏单所录;传字辈戏目主要依据桑毓喜编著《昆剧传字辈》,补充以《上海昆剧志》以及周传瑛、郑传鉴等人回忆录所记。以此对照《缀白裘新集》所列乾嘉间昆戏目录,既有失传,亦有新编自串戏,总数则不仅未减,反而略增,在严酷的市场压迫面前呈现出一种动态平衡。尤其是从全福班到传字辈,能演出的戏目相对稳定、变化很小,凸显了昆剧艺人逆势进取的顽强精神和存活能力。

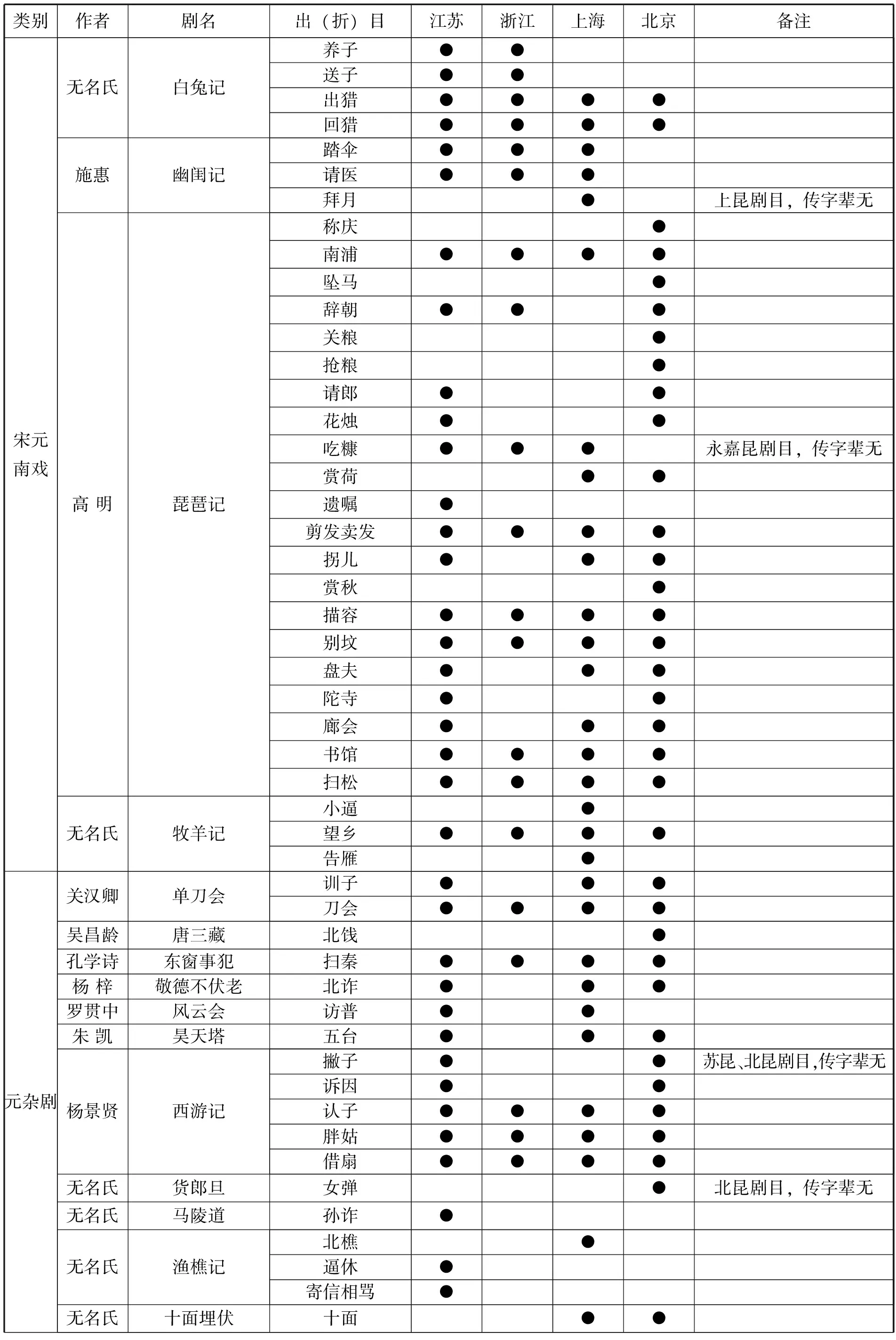

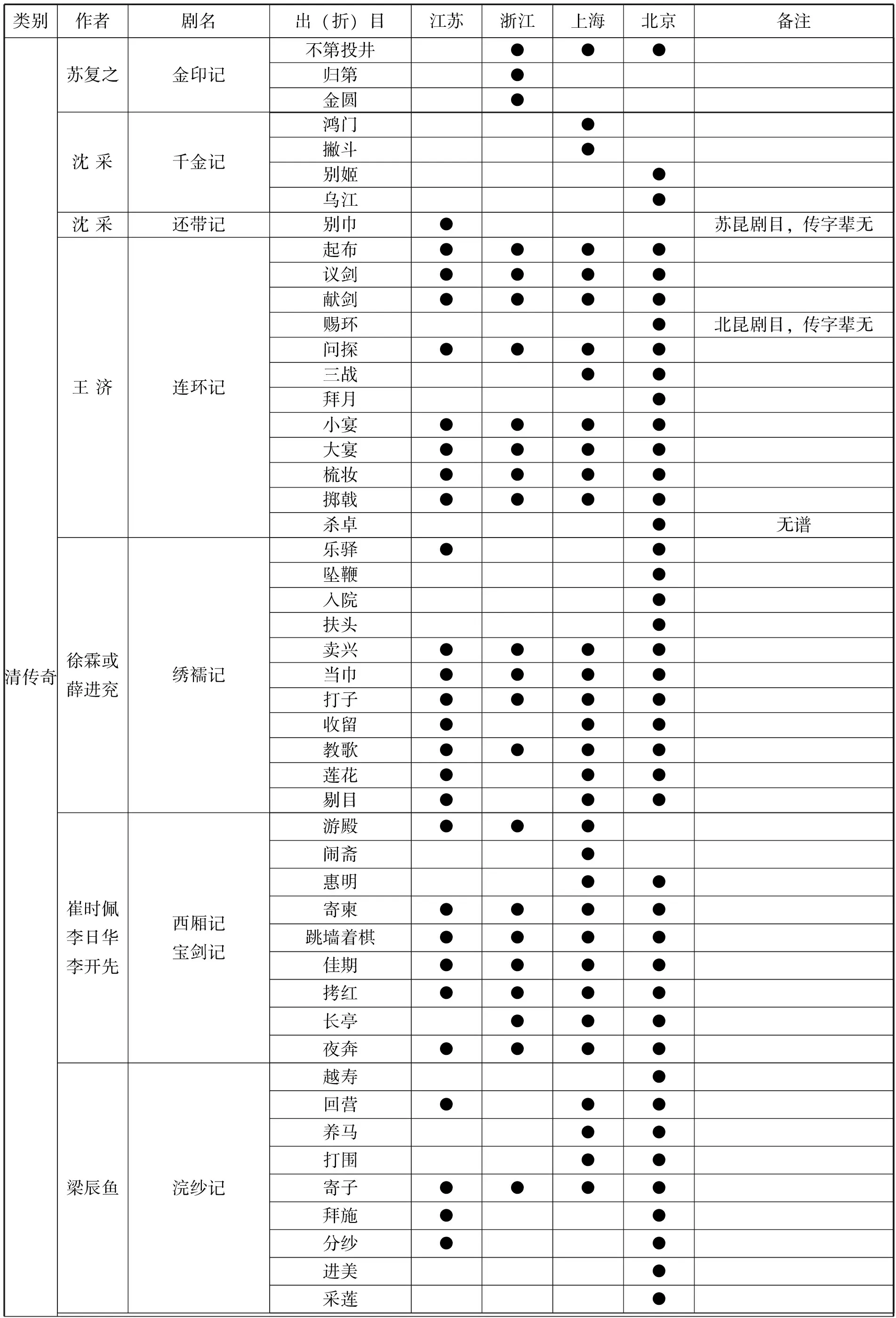

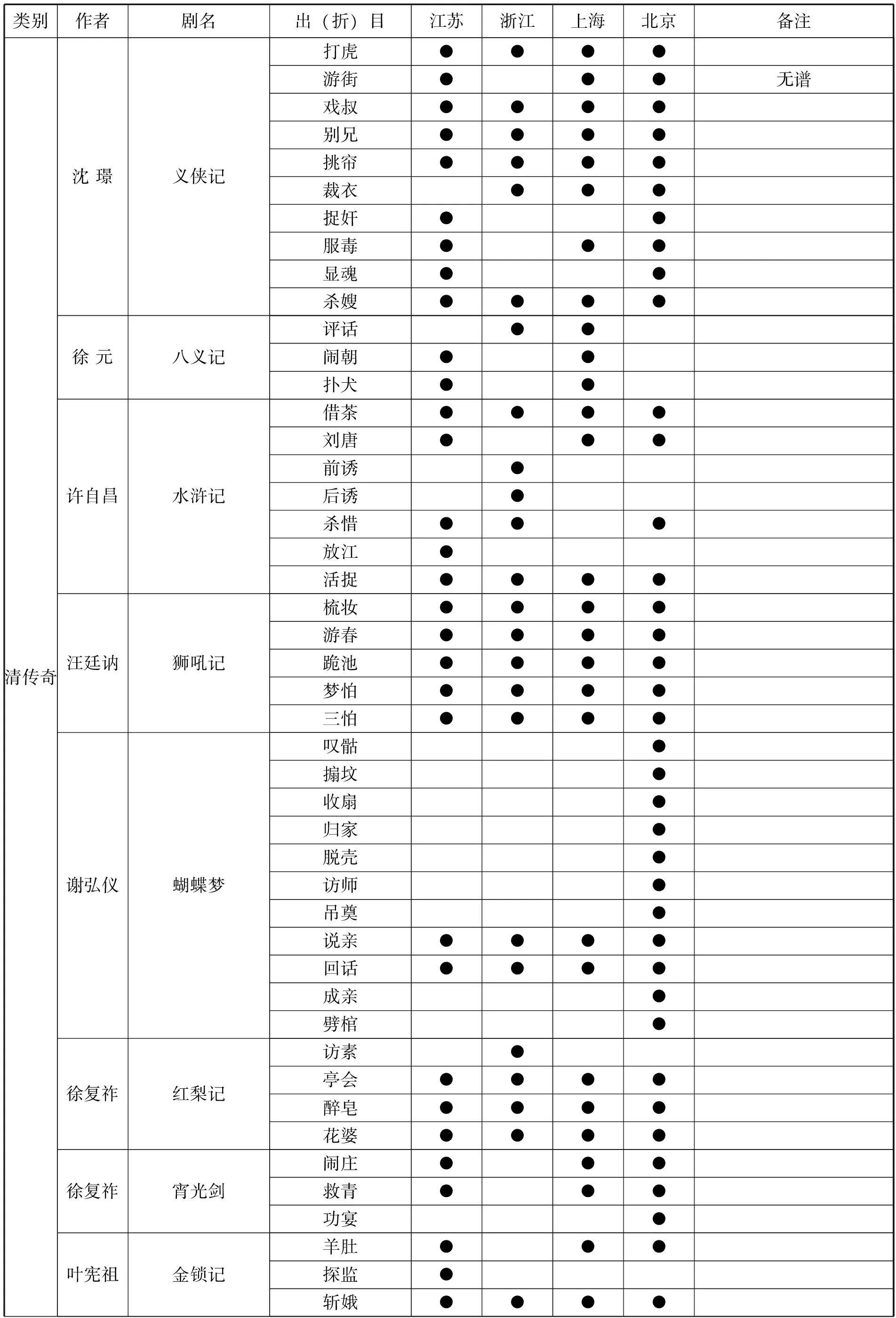

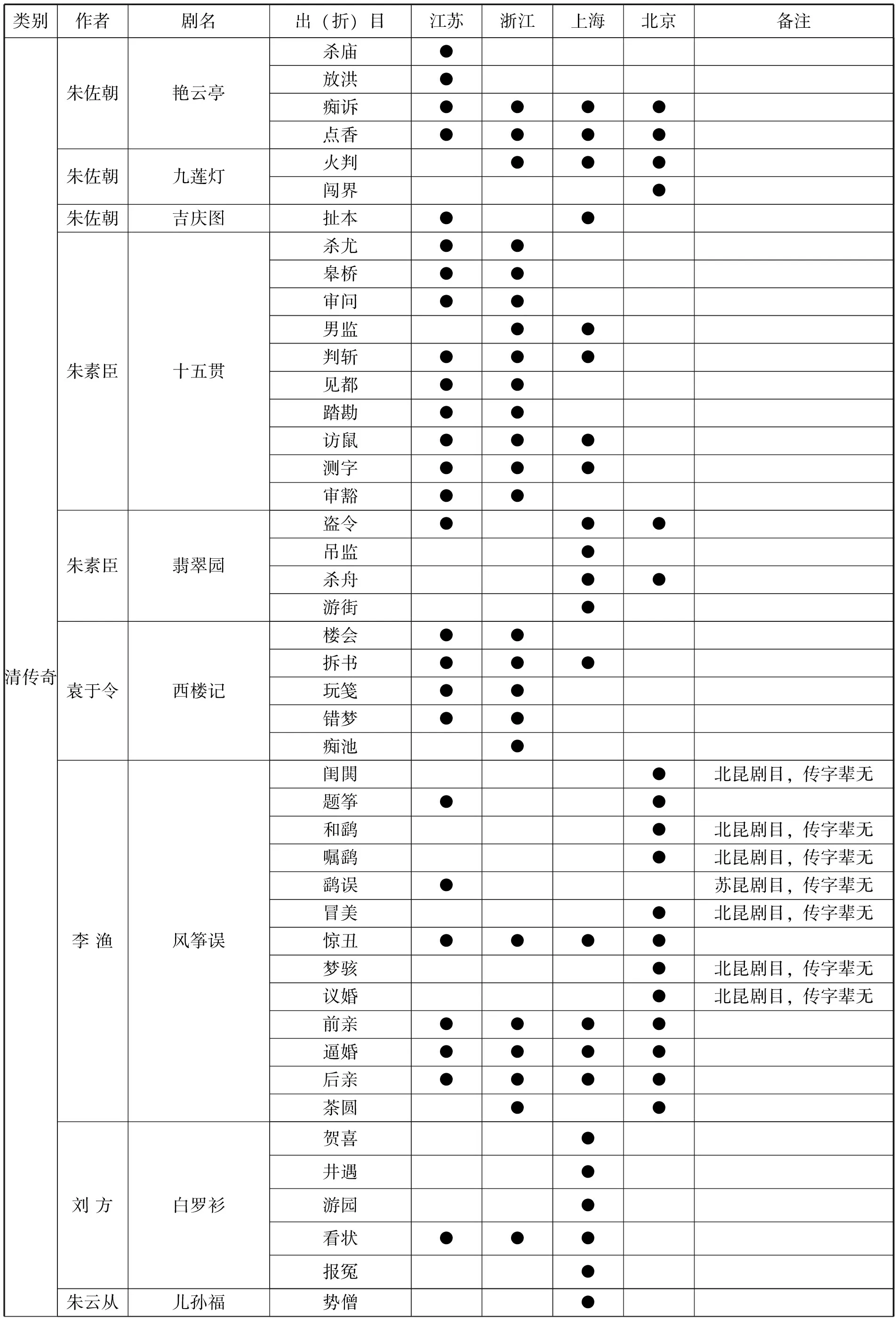

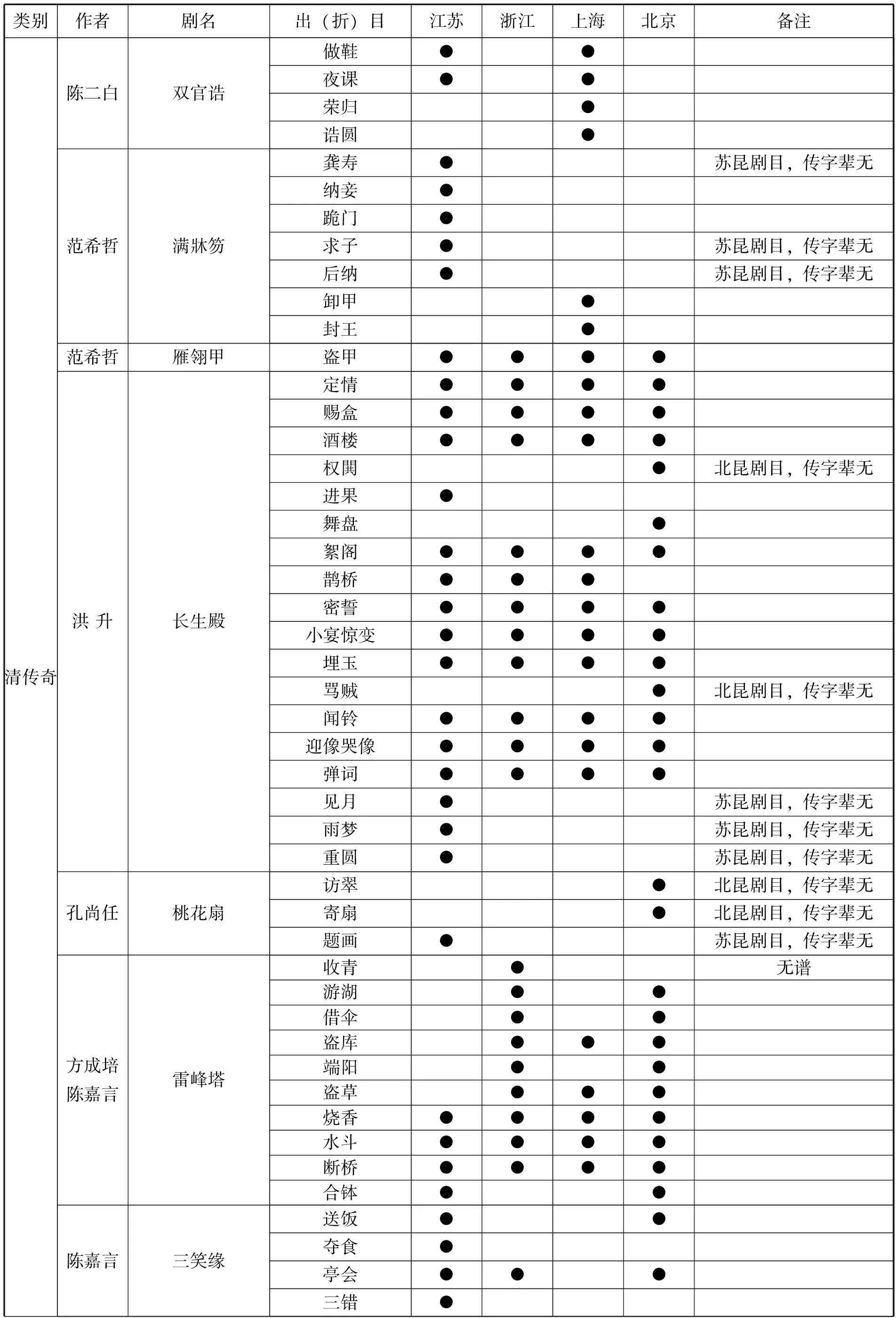

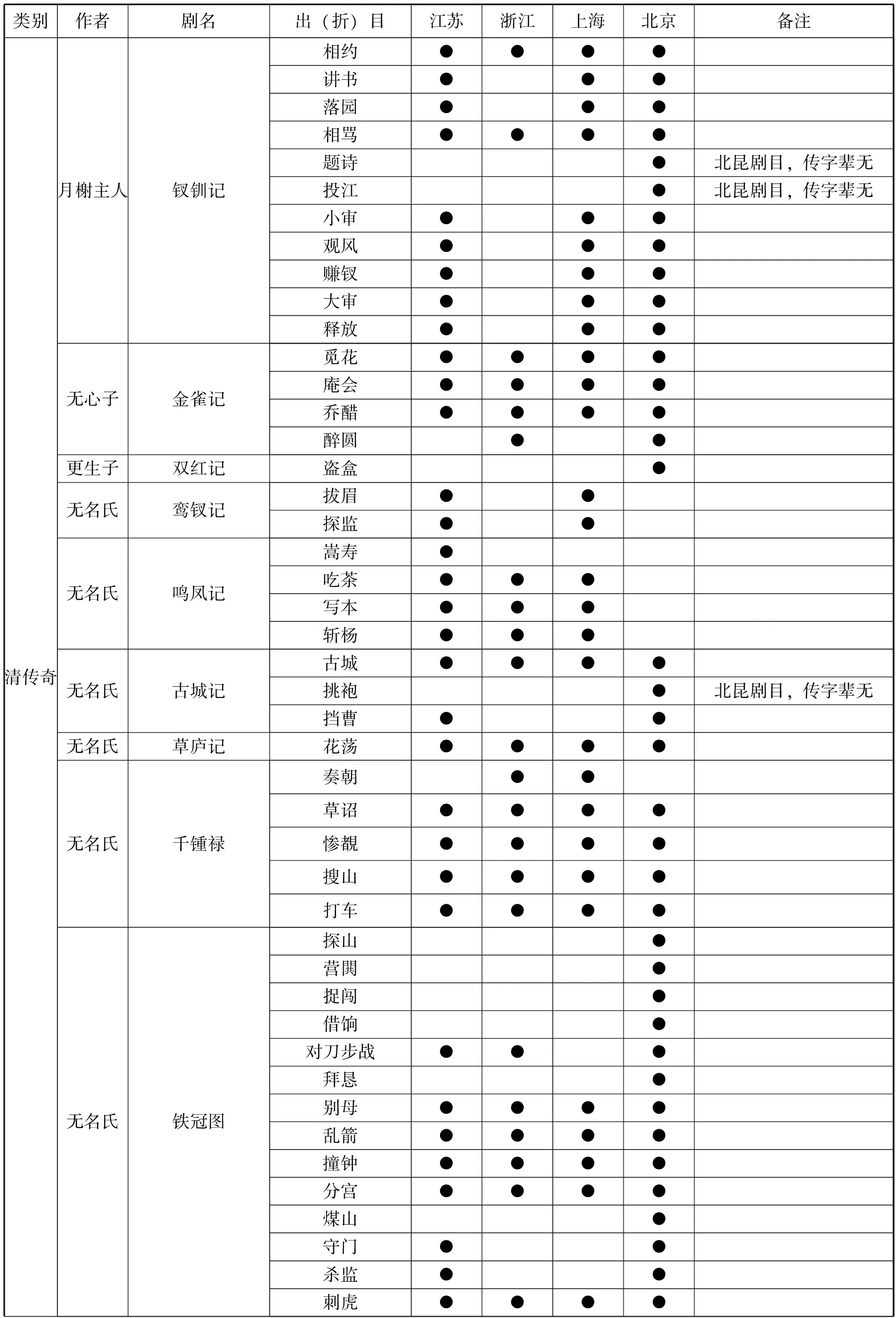

1955年8月,当最后一名全福班老师尤彩云走完69岁的人生旅程,在苏州病逝时,当年的传字辈学员早已担当起昆曲传承的重任。他们以新编昆剧《十五贯》唱红大江南北,缔造了“一出戏救活了一个剧种”[16]的神话,带领昆曲艺术摆脱绝境,别开生面。2010年9月,当最后一名传字辈老师倪传钺以103岁高龄在上海逝世时,他们的传人——新中国培养的以江苏继字辈、承字辈,浙江世字辈、盛字辈,上海昆大班、昆二班为代表的第一代昆曲演员已经成长起来。他们人数众多、行当齐全、文化水平较高,得到的社会关注和支持也更多,自20世纪50年代陆续入行以来,历经半个多世纪的舞台磨砺,较好地接续了昆腔戏曲的场上命脉。

表二

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注宋元南戏无名氏白兔记养子●●送子●●出猎●●●●回猎●●●●施惠幽闺记踏伞●●●请医●●●拜月●上昆剧目,传字辈无高明琵琶记称庆●南浦●●●●坠马●辞朝●●●关粮●抢粮●请郎●●花烛●●吃糠●●●永嘉昆剧目,传字辈无赏荷●●遗嘱●剪发卖发●●●●拐儿●●●赏秋●描容●●●●别坟●●●●盘夫●●●陀寺●●廊会●●●书馆●●●●扫松●●●●无名氏牧羊记小逼●望乡●●●●告雁●元杂剧关汉卿单刀会训子●●●刀会●●●●吴昌龄唐三藏北饯●孔学诗东窗事犯扫秦●●●●杨梓敬德不伏老北诈●●●罗贯中风云会访普●●朱凯昊天塔五台●●●杨景贤西游记撇子●●苏昆、北昆剧目,传字辈无诉因●●认子●●●●胖姑●●●●借扇●●●●无名氏货郎旦女弹●北昆剧目,传字辈无无名氏马陵道孙诈●无名氏渔樵记北樵●逼休●寄信相骂●无名氏十面埋伏十面●●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇苏复之金印记不第投井●●●归第●金圆●沈采千金记鸿门●撇斗●别姬●乌江●沈采还带记别巾●苏昆剧目,传字辈无王济连环记起布●●●●议剑●●●●献剑●●●●赐环●北昆剧目,传字辈无问探●●●●三战●●拜月●小宴●●●●大宴●●●●梳妆●●●●掷戟●●●●杀卓●无谱徐霖或薛进兖绣襦记乐驿●●坠鞭●入院●扶头●卖兴●●●●当巾●●●●打子●●●●收留●●●教歌●●●●莲花●●●剔目●●●崔时佩李日华李开先西厢记宝剑记游殿●●●闹斋●惠明●●寄柬●●●●跳墙着棋●●●●佳期●●●●拷红●●●●长亭●●●夜奔●●●●梁辰鱼浣纱记越寿●回营●●●养马●●打围●●寄子●●●●拜施●●分纱●●进美●采莲●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇张凤翼祝髪记渡江●沈鲸双珠记卖子●●投渊●●沈鲸鲛绡记写状●●●高濂玉簪记茶叙●●●琴挑●●●●问病●●●●偷诗●●●●姑阻●●●失约●●●催试●●●●秋江●●●●王玉峯焚香记阳告●●●情探●苏昆学自川剧,传字辈无吴世美惊鸿记吟诗●●●脱靴●●●王錂彩楼记拾柴●●●●泼粥●●●●出罪府场●●饭店●茶访●●●汤显祖紫钗记折柳●●●●阳关●●●●汤显祖牡丹亭学堂●●●●劝农●●●游园●●●●惊梦●●●●寻梦●●●●写真●●●●传字辈捏合离魂●●●●冥判●●●●拾画●●●●叫画●●●●问路●●●硬拷●●●圆驾●●汤显祖邯郸梦扫花●●●●三醉●●●●番儿●●云阳法场●●●汤显祖南柯梦花报●●●●瑶台●●●●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇沈璟义侠记打虎●●●●游街●●●无谱戏叔●●●●别兄●●●●挑帘●●●●裁衣●●●捉奸●●服毒●●●显魂●●杀嫂●●●●徐元八义记评话●●闹朝●●扑犬●●许自昌水浒记借茶●●●●刘唐●●●前诱●后诱●杀惜●●●放江●活捉●●●●汪廷讷狮吼记梳妆●●●●游春●●●●跪池●●●●梦怕●●●●三怕●●●●谢弘仪蝴蝶梦叹骷●搧坟●收扇●归家●脱壳●访师●吊奠●说亲●●●●回话●●●●成亲●劈棺●徐复祚红梨记访素●亭会●●●●醉皂●●●●花婆●●●●徐复祚宵光剑闹庄●●●救青●●●功宴●叶宪祖金锁记羊肚●●●探监●斩娥●●●●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇沈自晋一种情冥勘●沈自晋望湖亭照镜●●姚子翼祥麟现阵产●吴炳疗妬羹题曲●●●浇墓●浙昆剧目,传字辈无阮大铖燕子笺狗洞●●●●李玉一捧雪审头●●刺汤●●李玉人兽关演官●幻骗●李玉永团圆奸叙●苏昆剧目,传字辈无赚契●击鼓●●宾馆●纳银●堂配●●●李玉占花魁湖楼●●●受吐●●●李玉麒麟阁激秦●●●●三挡●●●●李玉清忠谱书闹●北昆剧目,传字辈无衆变●北昆剧目,传字辈无鞭差●北昆剧目,传字辈无打尉●北昆剧目,传字辈无李玉风云会送京●●●●李玉万里圆打差●●张大复如是观交印●●●刺字●●●草地●败金●秦本●●张大复醉菩提当酒●张大复天下乐嫁妹●●●●邱园党人碑打碑湘昆剧目,传字辈无杀庙湘昆剧目,传字辈无请师●拜帅●邱园虎囊弹山门●●●●朱佐朝渔家乐卖书●●●●纳姻●●●●逃宫●北昆剧目,传字辈无。鱼钱●●●端阳●●●藏舟●●●●侠代●相梁●●●●刺梁●●●●羞父●●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇朱佐朝艳云亭杀庙●放洪●痴诉●●●●点香●●●●朱佐朝九莲灯火判●●●闯界●朱佐朝吉庆图扯本●●朱素臣十五贯杀尤●●皋桥●●审问●●男监●●判斩●●●见都●●踏勘●●访鼠●●●测字●●●审豁●●朱素臣翡翠园盗令●●●吊监●杀舟●●游街●袁于令西楼记楼会●●拆书●●●玩笺●●错梦●●痴池●李渔风筝误闺閧●北昆剧目,传字辈无题筝●●和鹞●北昆剧目,传字辈无嘱鹞●北昆剧目,传字辈无鹞误●苏昆剧目,传字辈无冒美●北昆剧目,传字辈无惊丑●●●●梦骇●北昆剧目,传字辈无议婚●北昆剧目,传字辈无前亲●●●●逼婚●●●●后亲●●●●茶圆●●刘方白罗衫贺喜●井遇●游园●看状●●●报冤●朱云从儿孙福势僧●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇陈二白双官诰做鞋●●夜课●●荣归●诰圆●范希哲满牀笏龚寿●苏昆剧目,传字辈无纳妾●跪门●求子●苏昆剧目,传字辈无后纳●苏昆剧目,传字辈无卸甲●封王●范希哲雁翎甲盗甲●●●●洪升长生殿定情●●●●赐盒●●●●酒楼●●●●权閧●北昆剧目,传字辈无进果●舞盘●絮阁●●●●鹊桥●●●密誓●●●●小宴惊变●●●●埋玉●●●●骂贼●北昆剧目,传字辈无闻铃●●●●迎像哭像●●●●弹词●●●●见月●苏昆剧目,传字辈无雨梦●苏昆剧目,传字辈无重圆●苏昆剧目,传字辈无孔尚任桃花扇访翠●北昆剧目,传字辈无寄扇●北昆剧目,传字辈无题画●苏昆剧目,传字辈无方成培陈嘉言雷峰塔收青●无谱游湖●●借伞●●盗库●●●端阳●●盗草●●●烧香●●●●水斗●●●●断桥●●●●合钵●●陈嘉言三笑缘送饭●●夺食●亭会●●●三错●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇月榭主人钗钏记相约●●●●讲书●●●落园●●●相骂●●●●题诗●北昆剧目,传字辈无投江●北昆剧目,传字辈无小审●●●观风●●●赚钗●●●大审●●●释放●●●无心子金雀记觅花●●●●庵会●●●●乔醋●●●●醉圆●●更生子双红记盗盒●无名氏鸾钗记拔眉●●探监●●无名氏鸣凤记嵩寿●吃茶●●●写本●●●斩杨●●●无名氏古城记古城●●●●挑袍●北昆剧目,传字辈无挡曹●●无名氏草庐记花荡●●●●无名氏千锺禄奏朝●●草诏●●●●惨覩●●●●搜山●●●●打车●●●●无名氏铁冠图探山●营閧●捉闯●借饷●对刀步战●●●拜恳●别母●●●●乱箭●●●●撞钟●●●●分宫●●●●煤山●守门●●杀监●●刺虎●●●●

类别作者剧名出(折)目江苏浙江上海北京备注清传奇无名氏烂柯山前逼●●●●后逼●悔嫁●●●●痴梦●●●●泼水●●●●无名氏还金镯哭魁●无名氏金不换守岁●●●侍酒●●●无名氏安天会偷桃●●●盗丹●●●擒猴●●无名氏西川图三闯●●●败惇●●缴令●●负荆●●明清杂剧四声猿骂曹●●●杨潮观吟风阁罢宴●●●●蒋士铨四弦秋送客●时剧陈罴斋跃鲤记芦林●●●●李玉洛阳桥下海●孙埏一文钱烧香●●罗梦●●●孙无名氏孽海记思凡●●●●下山●●●●无名氏拾金●●●无名氏借靴●●●●无名氏花鼓●

以上戏目系依据各昆剧院团的艺术档案、音像资料和相关省市的戏曲史志,参考改革开放以来历届昆剧会演、比赛、节庆、培训活动戏目,传字辈老师和其他当事人的回忆资料以及1992年以来台湾中华民俗艺术基金会、新象文教基金会、雅韵艺术传播有限公司以及台湾中央大学戏曲研究室摄录的昆戏录像等文献综合整理而成的。与传字辈戏目相比,失传190出(折),增加(大多为北昆、湘昆、川昆、永嘉昆等昆剧支派传承剧目,少数系由传字辈老师重捏恢复)38出(折),近50年来有过演出或教学记录的昆腔戏曲共计414出(折)。历经明清两代传承至今的昆曲遗产,大抵尽在于此了。

2001年5月,中国昆曲全票入选联合国教科文组织颁布的首批“人类口述和非物质遗产代表作”名录,获得了振兴发展的大好机遇,同时也对这门古老艺术的保护振兴提出了全新的要求。当年12月,文化部制定了《保护和振兴昆曲艺术十年规划》,就保护、振兴昆曲艺术明确了指导思想、基本目标、主要任务和保障措施。2004年12月,文化部在苏州召开全国昆曲工作会议。2005年1月,文化部、财政部联合制定并印发了《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》,第一次将昆曲艺术抢救、保护和扶持上升到国家文化工程的高度加以认识,进而加以全面的部署和科学的细化。

昆曲兼具两方面的属性。首先是作为文化遗产的属性,就遗产属性而言,昆曲没有“创新”的理由和义务,这从联合国教科文组织颁布“遗产”名录的宗旨以及关于如何对待“遗产”的要求便足以说明。但是在市场化背景下,昆曲无疑还是一种文化产品或文化商品,就这一属性而言,昆曲必须主动寻找市场,培养观众。最有效的途径便是向以高校学生为主体的青年知识分子大力推广。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三条规定:“对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”第四条规定:“保护非物质文化遗产应当注重其真实性、完整性和传承性。”第五条规定:“使用非物质文化遗产,应当尊重其形式与内涵。”[17]遗产意义上的昆曲,主要是数百年来历经千锤百炼、拣选删汰而传唱不替、留存至今的几百个折子戏,昆曲的历史文化价值几乎全部沉淀在这些传统折子戏中。从遗产保护的原真性、完整性和传承性原则出发,对其加以抢救传承,是昆曲艺术得以生存发展的基础。《实施方案》对此作了明确规定。在国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室的指导下,各昆剧院团每年制订传统折子戏教学和展演计划,并以此作为基本教材,用以培养青年演员并考察他们的艺术功底。2007年在杭州举办的全国昆曲优秀青年演员展演、2011年在上海举办的全国昆曲优秀中青年演员展演,对作为传统折子戏传承成果的检阅,产生了重大影响。据不完全统计,近年来,各昆剧院团累计教排并演出折子戏250多出(有重复),这是一个不小的数目。此外,按照《实施方案》部署,各院团录制当代名家主演的传统折子戏共200出,已入藏中国昆曲博物馆。

从戏曲艺术的文化产品属性观之,昆曲需要面对现代观众,存活于当下舞台;需要从内容到形式的合理更新,首先是传统剧目的改编和新剧目的创作。《实施方案》对此也作了精心部署,国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室要求各院团每年申报改编、新编剧目,通过专家论证,择优给予扶持。2000年以来每三年一届在苏州举办的六届中国昆剧艺术节,以及2010年、2013年分别在南京、北京举办的全国昆曲优秀剧目展演,都是这方面工作成果的检阅。各院团在历届昆剧节和展演中推出的改编、新编剧目共103本,其中北方昆曲剧院编演的《宦门子弟错立身》《红楼梦》,上海昆剧团编演的《班昭》《邯郸梦》《长生殿》《景阳钟》,江苏省昆剧院编演的《1699桃花扇》,苏州昆剧院编演的青春版《牡丹亭》《西施》,浙江省昆剧团编演的《公孙子都》《十五贯》等,先后荣获国家舞台艺术精品工程、国家精神文明建设“五个一”工程以及“文华奖”等国家大奖,成为21世纪昆曲舞台的新亮点。

联合国教科文组织《人类口述与非物质遗产代表作公告》指出:“实物性的文化遗产,诸如古迹或其他形式的实物,既易于辨识清点,也较少遭到更改。对于古迹保护,不外就是保存及提升其价值。至于文物保护,则在于将其保存于博物馆或类似场所中,令其免于被盗或毁损。”因此,“实物性文化遗产的寿命,比其制造者或委托者来得长久。而非实物遗产的命运却与其创造者密切相关,因为这类遗产往往靠口传心授。例如一个陶匠可以把众多工艺细节教给徒弟,却无法把个人才华及其艺术实践传递下去。他的徒弟在师父传授的知识装备下,也会拥有自己的一套技艺。这套技艺既来自传统,同时也具有他自己和他所处时期的特征。”[18](P303-304)就昆曲而言,其遗产价值或社会功利价值归根结底是由参与其事的人所创造、传播并最终得以实现的。《中华人民共和国非物质文化遗产法》第28条、第29条和第30条分别规定了“非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人”的遴选条件、认定程序、支持措施以及应当履行的义务。鉴此,国家文化部先后于2007年6月、2008年2月、2009年5月和2012年12月认定公布了四批共计2046名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,其中涉及昆曲项目的有34人,主要为新中国培养的第一代昆剧优秀表演艺术家,大多年过花甲,具有50年左右的从业经历,目前已经陆续告别戏场。

“非遗”保护传承的成败关键在于人,具体到昆曲艺术,就是青年演员能否通过自身努力较好较快地接过老一辈艺术家身上的“活”。有鉴于此,《实施方案》决定依托上海昆剧团,在上海建立昆曲表演人才培训中心,在全国范围内聘请昆曲表演艺术家,定期对青年演员进行业务培训。自2005年以来,中心先后举办分行当的演员培训班5期,参与培训的各院团青年演员累计370余人。他们在以国家级非遗传承人为主体的师资团队的指导下,通过剧目面授、专题讲座、观摩学习、汇报演出等培训环节,切实提升对本行当表演艺术的理解修为。为进一步整合优质资源,打破院团、地域囿限,国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室还于2012年、2013年两度举办“名家传戏——当代昆曲名家收徒传艺”活动。邀请24位著名老艺术家,遴选50名青年演员,通过拜师学艺,重建师徒相亲、传承有序,以师傅倾囊相授、徒弟刻苦成才的传统教学关系,取得良好的效果。

昆曲是综合艺术,场上表演而外,编剧、导演、作曲、舞美、乐队缺一不可。从各昆曲院团现状观之,从事创作编导的人才比表演人才更显青黄不接。《实施方案》决定依托浙江昆剧团,在杭州建立昆曲创作人才培训中心。自2005年以来,中心先后举办了编剧培训班、导演培训班、作曲与鼓笛培训班、舞美培训班各一期,聘请相关领域著名专家授课,累计200多名学员参与培训。培训班通过讲座、研讨、观摩、交流,帮助学员开拓视野,提高修养。

昆曲艺术的保护传承还有赖于文献整理、理论研究和学术交流。《实施方案》决定依托苏州市文广新局和中国昆曲研究中心,在苏州建立昆曲遗产保护研究中心。在文化部指导下,中心广泛联络海内外昆曲学者,迄今举办中国昆曲国际学术研讨会7届,昆曲与两岸文化交流学术研讨会1届,海峡两岸高校师生昆曲学术研讨会1届,湘昆艺术与湖湘文化研讨会2届,累计与会学者600多人次,发表论文400多篇。议题涵盖昆曲遗产的存活现状和保护策略、昆曲艺术的文化特征和流派形成现象、面向21世纪的昆曲人才培养工作、昆曲艺术的海外传播、近年来各地推出的改编和新编昆剧“本戏”以及其他与昆曲遗产保护传承有关的问题。在此基础上,汇集海内外最新研究成果,编纂出版《中国昆曲论坛》,每年一辑,每辑约60万字,设昆曲史论、昆腔音乐、传奇研究、场上艺术、菊坛人物、曲学言论、曲事摭忆、观剧札记、新书评跋、世界之窗和新编昆戏等栏目。自2003年创刊以来,已连续编出12辑,允为21世纪以来昆曲研究成果的重要集成。在文献资料收集整理方面,中国昆曲博物馆近年征集昆曲文物万余件,编订出版了苏州补园张家《昆剧手抄曲本一百册》。中国艺术研究院陆续完成了《傅惜华藏古典戏曲珍本丛刊》《昆曲舞台表演文献整理丛刊》《昆曲艺术大典》等重大项目,在海内外学术界和戏曲界产生深远影响。尤其是《昆曲艺术大典》,全书149册,分设《历史理论典》《文学剧目典》《表演典》《音乐典》和《美术典》五部分,总计整理文献2230余万字, 影印文献396种(套),另有录音录像资料450多小时,图片4000多幅,明代中叶以来的昆曲文献几乎尽收网中。其中不乏世所罕见的珍贵资料,如清宫档案、行会碑刻、身段谱、曲唱谱以及老唱片老磁带等,是迄今最为宏大的昆曲文献集成。其出版行世,必将从遗产抢救、艺术传承、人才培养、学术研究等诸多方面对昆曲艺术的保护发展产生积极的推动作用。

2015年7月11日,国务院办公厅《印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》,提出了令人振奋的总体目标:“力争在‘十三五’期间,健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育与戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系,完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制,大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平,培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境,形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面。”并从保护传承、剧本创作、舞台演出、生产条件、剧团发展、人才培养、普及宣传、组织领导等诸多方面向戏曲艺术提供政策保障和财力支持。《通知》还专门指出,要“继续安排资金支持京剧、昆曲保护与传承”,继续“实施当代昆曲名家收徒传艺工程,做好优秀昆曲传统折子戏录制工作”[19]。北京、上海、江苏、浙江、湖南等相关省、市政府都出台了 “实施意见”。政策法规不断完善,工作思路和方法不断创新,政府扶持力度持续加大,昆曲艺术在人才培养、剧目建设和市场拓展等方面都得到健康发展,昆曲观众的年轻化和知识化日益成为令兄弟剧种羡慕的一大优势。可以毫不夸张地说,昆曲艺术正处于两百年以来最有利的发展态势。

入遗15年,只能算是昆曲发展史上的短暂一页,但确乎是不平凡的一页。认真总结成果,反思得失,为昆曲的保护传承积累经验,无疑是十分必要的。愿600年王者之香永葆青春,续写辉煌。

(责任编辑 薛 雁)

[1][明]魏良辅.南词引正[A].历代曲话汇编(明代编第一集)[Z].合肥:黄山书社,2009.

Wei Liangfu, Nan Ci Yin Zheng, inHistoricalCollectionofQuhua:MingDynastyVolumeOne, Hefei: Huangshan Publishing House, 2009.

[2][明]徐树丕.识小录(卷四):梁姬传[A].涵芬楼秘笈(第一集)[Z].北京:北京图书馆出版社,2000.

Xu Shupi, Shi Xiao Lu: Volume Four Biography of Liang Ji, inSecretofHanfenlouVolumeOne, Beijing: Beijing Library Publishing House, 2000.

[3][明]沈宠绥.度曲须知[A].中国古典戏曲论著集成(五)[Z].北京:中国戏剧出版社,1959.

Shen Chongsui, Du Qu Xu Zhi, inIntegrationofEssaysonChineseClassicalOperas(Five), Beijing: China Theatre Press, 1959.

[4][明]徐渭.南词叙录[A].中国古典戏曲论著集成(三)[Z].北京:中国戏剧出版社,1959.

Xu Wei, Nan Ci Xu Lu, inIntegrationofEssaysonChineseClassicalOperas(Three), Beijing: China Theatre Press, 1959.

[5][明]顾起元.客座赘语[A].历代曲话汇编(明代编第二集)[Z].合肥:黄山书社,2009.

Gu Qiyuan, Ke Zuo Zhui Yu, inCollectionofQuhuainHistoricalCollectionofQuhua: Ming Dynasty Volume Two, Hefei: Huangshan Publishing House, 2009.

[6][清]钮格.南曲九宫正始自序[A].中国古典戏曲序跋汇编(一)[Z].济南:齐鲁书社,1989.

Niu Ge, Nanqu Jiugong Zhengshi Zixu, inCollectionofPrefacesofChineseClassicalOperas(One), Jinan: Shandong Qilu Press,1989.

[7][明]沈宠绥.度曲须知[A].中国古典戏曲论著集成(五).北京:中国戏剧出版社,1959.

Shen Chongsui, Du Qu Xu Zhi, inIntegrationofEssaysonChineseClassicalOperas(Five), Beijing: China Theatre Press, 1959.

[8][明]张大复.梅花草堂笔谈(下)[M].上海:上海古籍出版社,1986.

Zhang Dafu, Conversation by Writing inMeihuacaitang(Two), Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1986.

[9][清]余怀.寄畅园闻歌记[A].历代曲话汇编(清代编第一集)[Z].黄山书社,2009.

Yu Huai, Jichangyuan Wen Ge Ji, inHistoricalCollectionofQuhua:QingDynastyVolumeOne,Hefei:ShuangshanPublishingHouse, 2009.

[10][清]孔尚任.桃花扇(卷一):试一出先声[A].桃花扇[Z].北京:人民文学出版社,1959.

Kong Shangren, Peach Blossom Fan Volume One: Shi Yi Chu Xian Sheng, inPeachBlossomFan, Beijing: People’s Literature Publishing House, 1959.

[11][宋]辛弃疾.永遇乐·京口北固亭怀古[A].稼轩词编年笺注(卷五)[M].上海:上海古籍出版社,1993.

Xin Qiji, Yong Yu Le Jingkou Beiguting Huaige, inAnnotatedNotesofChronologicalJiaxuanCiVolumeFive, Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1993.

[12]老郎神庙修理工程碑记[Z].道光29年[1839],碑藏苏州碑刻博物馆.

TabletInscriptionofLaolangShenmiaoRestorationProject, Daoguang 29-year (1839), Suzhou Inscription Museum.

[13]苏台碎录[N].申报,[清]光绪十年[1884]十月初七日.

Su Tai Sui Lu,ShenBao,the 7thDay of the 10thLunar Month, 1884.

[14]诒燕堂昆曲大会串记[N].申报,民国十年,1921-1-14.

Notes of Kunqu Opera Conference in Yiyantang,ShenBao,the 10thYear of the Republic of China,14 Jan.,1921 .

[15]仙韶寸知录[N].申报,民国十年,1921-1-26.

Xian Shao Cun Zhi Lu,ShenBao, 26 Jan., the 10thYear of the Republic of China,26 Jan.,1921.

[16]周恩来.关于昆曲《十五贯》的两次讲话[J].文艺研究,1980,(1).

Zhou Enlai, Two Speaks on Kunqu Opera (Shiwuguan),LiteratureandArtsStudies, No 1, 1980.

[17]中华人民共和国非物质文化遗产法[Z].江苏省文化厅翻印,2011.

LawofIntangibleCulturalHeritageofPeople’sRepublicofChina, Department of Culture of Jiangsu Province, Jun., 2011.

[18]联合国教科文组织.人类口述与非物质遗产代表作公告[A].中国昆曲论坛2006[C].苏州:苏州大学出版社,2006.

UNESCO Proclamation of the Representative of Human Oral and Intangible Heritage,ChinaKunquOperaForum2006, Suzhou: Soochow University Press, Jun., 2006.

[19]国务院办公厅.印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知[Z].2015.

State Council,NotesonSeveralPoliciesoftheSupportforTransmissionandDevelopmentofKunquOpera,Jul., 2015.

Abouttheauthor:Zhou Qin, Professor and PhD Supervisor at Soochow University, Standing Vice-Director of China Kunqu Opera Research Centre and Research Fellow at Jiangsu Provincial Institute of Literature and History, Suzhou Jiangsu, 215021.

TheHeritageValue,ProtectionandTransmissionofKunquOpera

Zhou Qin

As the highest accomplishment Chinese classical theatre has ever achieved, the heritage values of Kunqu Opera can be found in a variety of cultural fields such as literature, music, performance and choreography. Kunqu Opera is of the characteristics of both cultural heritage and cultural products. Kunqu Opera in the sense of heritage means the hundreds of selected scenes that have survived in history. Therefore the core of intangible cultural heritage protection lies in the people. Since Kunqu Opera arts has become World Cultural Heritage for 15 years, the regulations and laws are being improved, the work thoughts and methods are being created and the governmental support is increasing. Positive developments can be seen in talent cultivation, opera construction and market promotion.

Kunqu Opera, intangible cultural heritage, value, protection and transmission

2017-09-10

[本刊网址]http://www.ynysyj.org.cn

J821.9

A

1003-840X(2017)05-0011-16

周秦,苏州大学教授、博士研究生导师,中国昆曲研究中心常务副主任,江苏省文史研究馆馆员。江苏 苏州 215021

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.05.011