中国古代漆器工艺在江南太湖流域的发展

——以苏州漆工艺为例

刘芳芳,田汉民

中国古代漆器工艺在江南太湖流域的发展

——以苏州漆工艺为例

刘芳芳,田汉民

漆器是我国一种古老而优秀的传统手工艺产品。考古资料表明,以苏州为中心的江南太湖地区是我国古代漆艺的重要发源地之一。苏州漆艺滥觞于新石器时代;历经汉唐、五代、两宋持续发展;明清时期,苏州已经成为贡御雕漆器的重要产地。雍正至乾隆朝,苏州织造承担了贡御漆器如雕漆、脱胎漆器及少量彩漆、仿洋漆器皿的制造与改做工作。苏州漆器制作常与金银工艺、琢玉工艺相结合,佳作纷呈。清末,国势衰颓,雕漆等重要工艺门类也逐渐凋零。太平军攻陷苏州后,苏州雕漆彻底停产。

中国古代;苏州;漆器;制作工艺

中国是世界漆工艺的发祥地,也是出土漆器最多的国家。古代漆器是指以天然漆或精制而成的漆所涂饰的器物。漆器具有耐腐、耐酸、耐碱、耐热的特性,且美观耐用。漆器作为我国古代的一项重要发明,它与青铜器、陶瓷器、玉器等文物一样,具有重要的科学、历史与艺术价值,是我国优秀文化遗产的重要组成部分。考古资料表明,以苏州为中心的江南太湖地区是我国古代漆艺的重要发源地之一,苏州漆器可溯源于新石器时代,历史可谓久远。然而,目前学术界还缺乏系统研究苏州漆艺史的成果。本文利用丰富的考古资料,结合古代文献,系统梳理苏州悠久的漆工艺史,以求教于方家。

一、萌芽期——新石器时代

中国古代漆器的起源问题,自20世纪30年代以来,一直是学者们探索的重要学术课题之一。随着我国考古学的不断发展,许多新的漆器实物资料不断出现,人们对中国古代漆器起源问题的认识也在不断的深化。

《韩非子·十过》记载:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器。斩山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,以为食器……禹作为祭器,墨染其外,朱画其内。”据此可知,在原始社会末期与夏代,我国已有漆工艺。然而,考古发掘所见实物却证实早在新石器时代前期,我国长江中下游地区,尤其是下游地区的先民已经开始制作漆器。新石器时代前期的漆器,主要有江苏常州圩墩出土的漆筒形器、罐和喇叭形漆器;浙江萧山跨湖桥遗址的漆木弓;浙江余姚河姆渡遗址的朱漆瓜棱形碗和缠藤篾朱漆筒形器。据此,我们可推断长江下游的江浙地区很可能是我国古代漆工艺的摇篮,此后逐渐传播到了黄河流域等地区。

新石器时代,地处长江中下游的太湖流域,气温比如今约高3℃—4℃,气候温和,阳光充足,雨量适宜,漆树分布较广,具有生产漆器得天独厚的优越自然条件。目前,苏州地区尚未发现新石器前期的漆器,新石器后期的漆器出土地点主要有昆山绰墩遗址、吴江团结村遗址、吴江梅堰遗址。昆山绰墩房址F11内出土了一件彩绘漆杯,木胎,出土时色彩鲜艳,器表涂漆,外红内黑。形似碗,口已残缺;圆弧腹;圈足;有一把柄,已残缺;腹部饰圆圈纹。最大腹径10.5厘米、底径7.2厘米、残高7厘米[1](P161)。

苏州良渚文化时期有一种漆绘陶器,用天然漆涂绘在陶器上形成花纹。吴江团结村良渚文化遗存的黑陶器中,有一个漆绘彩陶杯,黑陶衣上用棕红色漆绘制出一道宽宽的彩带。吴江梅堰新石器时代遗址中发现两件彩陶。一件在已烧的黑陶的颈部以金黄、棕红二色绘出两道弦纹,上下腹绘几何纹,线条流畅,有立体感。另一件纯用棕红色,绘一道花纹。据检测,梅堰遗址出土的彩绘陶器上的彩绘物质和天然漆的性能完全相同[2](P317)。 梅堰陶胎漆器是目前苏州发现的最古老的彩绘漆器,漆层厚薄不匀,工艺原始,处于萌芽时期。陶胎漆器是在烧好的陶器上髹漆或髹漆后再饰彩绘花纹,以丝绞纹陶罐为例,先在黑陶表面涂一层稀薄棕色漆,然后在上面用厚漆加绘图纹,虽纹样简单,但反映了先民的抽象创造能力的增强。漆绘陶器这类复合工艺产物的出现,反映了新石器时代晚期,人类的部分器具向着艺术化发展这一趋势。

红与黑是中国漆器色彩的主色调,千年未变。新石器前期的漆器,漆器用色仅限于红、黑两种。良渚时期的苏州漆绘,虽然仅有棕、黄、红、黑等数种颜色,但漆绘颜色突破了新石器前期的红、黑二色,这是装饰工艺的进步。新石器前期,漆器胎骨仅有木胎一种,且皆为厚木胎,吴江梅堰陶胎漆器的出土,说明了新石器后期漆器的胎骨种类在增加,人们对生漆的性能有了进一步的了解。受当时低下的社会生产力水平的制约,我国新石器时代漆工艺在长达3000年的历史中,发展极其缓慢。因此,笔者推想,在梅堰陶胎漆器出现之前,苏州地区的漆工艺应该还有一个较长且缓慢的发展过程。

二、 初步发展期——春秋、战国、秦汉

早在春秋时期,苏州漆器制胎技术就已较为成熟。苏州高新区乌墩、浒关镇真山皆发现了春秋时代漆器的痕迹。

乌墩M1石室后壁处发现了大面积鲜红的漆皮,推测为棺木漆皮。真山D9M1,推测为春秋中晚期的吴国大墓。棺床上有厚厚的漆皮,可剥离出十数层,多层有图案,彩绘漆面上的图案均为兽面纹,系在黑漆上用红、白两色绘制,白色颜料为铝硅酸盐,红色颜料系硫化汞(朱砂)。其纹饰主要有同心圆纹、窃曲纹和变形云纹,皆为春秋青铜器上的常见纹样。其图案设计规整,在漆面彩绘之前,圆或弧均用圆规之类的工具在漆面上刻画之后,顺刻线填色而成[3](P81)。每层漆片由纹饰面和素面组成,两者之间为漆灰。每层棺木,外壁彩绘纹饰,内壁无纹饰,内外皆上三道漆灰,按粗、中、细的顺序逐层覆盖在胎骨之上。这种工序称为“垸漆”,与后世上漆灰时,以粗、中、细的顺序刮三道一样。D9M1的棺椁结构为七棺二椁,依当时的运输能力,如此大型的棺椁不太可能从外地运来,应为当地制造。此外,还发现了几件漆盒。

战国时期,我国漆器独领风骚,在几个世纪内都空前繁荣、发达。这个时期的漆器集中出土于湖北江陵、湖南长沙的楚墓中。漆器是楚文化中最具有代表性的标签[4](P9)。公元前334年,楚威王灭越,尽取吴地,今苏州地区成为楚国的统治区域。在发达的楚国漆艺的影响下,苏州漆艺得到了进一步发展。1975年,在虎丘千墩坟区域内发掘了一座战国墓葬[5](P51),葬具为独木棺,内髹赭色漆层。墓中出土的一批铜器具有浓郁的楚器风格,反映了苏州地区在战国时期受到了楚文化的影响。

就全国来看,汉代一些漆器取代了青铜器,漆器的品种与数量大幅度增加,装饰技法更加丰富,有彩绘、锥画、金银贴花、镶嵌、堆漆、釦器法等等。受地下埋藏条件限制,苏州汉墓出土漆器保存不佳,虽常见漆痕,但完整漆器出土不多。天宝墩汉墓、新庄汉墓、觅渡桥汉墓皆有漆器出土,有奁、盘、碗、案、耳杯等常见日用器形,此外还有漆棺等丧葬用具。漆绘纹样以凤鸟纹为主,凤鸟是楚人最热爱的纹样。汉文化是在楚文化的基础上发展起来的,凤鸟纹也是汉代漆器中最常见的纹样之一,显示出汉代大一统的历史背景下的文化统一性。不可否认,汉代苏州漆工艺整体水平明显滞后于当时的湖南、湖北、四川以及扬州地区。

三、始盛期——两宋

东汉末始,群雄逐鹿,社会动荡,瓷器开始逐渐取代漆器、铜器、陶器,成为生活中常见的日用器具。昂贵的漆器在人们的生活中的特殊地位有所下降,漆器的实用性却在进一步增强。三国时期,苏州地属东吴,东吴漆艺最为发达,江西南昌高荣墓、湖北鄂城东吴墓以及安徽朱然墓出土的器形多样、制作精美的实用漆器体现出东吴漆器的卓越水平。

古老的漆艺历经6000千多年的持续发展,积累了丰富的漆器制作经验,但由于一直受我国古代社会“重道轻器”“重农抑商”思想所限,手工艺人普遍知识水平比较低下,一直到五代,我国才出现了第一部漆器专著——《漆经》,可惜早已失传。历史文献中关于江南地区的制瓷业、造纸业、纺织业等记载较多,对髹漆业的记载却寥若星辰。这一时期髹漆业的发展情况到底如何,主要依赖于田野考古工作。

五代时期,苏州地属吴越国,80年内,社会安定,经济富庶。佛学的兴盛是吴越文化的一个突出标志,苏州出土的这一时期的漆器,许多也与佛教有关。1979年,苏州七子山吴越贵族墓中出土了两件银扣漆盆,大盆口径98.8厘米、边宽2厘米,体型之大,实为罕见,可惜已残朽无存[6](P40)。汉代流行的扣器工艺在五代依然盛行。七子山五代墓中随葬鎏金银器中,不少似漆木器残件,有较精细的花纹。经陈晶女士仔细辨认,发现原报告列为“铜饰镂雕缠枝花”的,乃是镶在平脱镜盒盒底中央的团花纹片。团花纹由六朵变体云纹与枝叶组成,主体云纹施毛雕。团花纹片直径7.5厘米,中央有一孔穿透木胎[7](P74)。

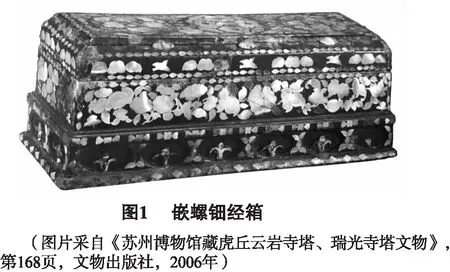

考古发掘到的宋代漆器,大部分出土于江南地区。1978年,苏州瑞光寺塔第三层天宫中发现了一件嵌螺钿经箱[8](P24),箱长34.8、高12.7、宽13.7厘米,分箱盖、身及台座三部分。木胎,以合题法镶榫制作[9](P623)。从脱落的螺钿部分可以看出木胎是先上漆灰、贴麻布,然后再用漆灰,表面髹黑漆,通体用天然彩色螺钿镶嵌图案的。贝片的厚度一般为0.1厘米左右。贝片的切割方法和唐代漆背螺钿镜同属于厚螺钿一类,其贝片毛雕刻文的特点,亦承袭了唐代的工艺手法。团花纹饰流行于晚唐五代。经箱盖面以钿片嵌出三组团花,中间团花中部镶嵌一颗直径2.3厘米的半球形水晶球。箱身四面嵌缠枝形石榴花卉。盖、身、座四周以花苞形、四瓣花形、鸡心形等不同形状的细小螺钿片嵌出条形纹饰带(如图1)。整个漆经箱上螺钿花纹密布、雍容华贵,正如白居易《三谣·素屏谣》中所云“缀珠陷钿贴云母,五金七宝相玲珑”。五代经箱屡有出土,但嵌螺钿经箱却是目前发现的最早的一件实例。这件嵌螺钿经箱为我们了解晚唐嵌螺钿工艺提供了一件最早的实例,有助于探索晚唐、五代时期我国螺钿制作工艺的发展情况。

北宋大中祥符六年(公元1013年)制作的珍珠舍利宝幢,与嵌螺钿经箱同出土于瑞光寺塔第三层天宫。宝幢高122.6厘米,主体采用楠木,分为须弥座、幢殿、刹三部分。设计者选取佛教中所说的世间“七宝”,即名贵的水晶、玛瑙、琥珀、珍珠、檀香木、金、银等材料,采用金、银、百宝镶嵌工艺、雕刻工艺、髹漆工艺等多种工艺。这件珍贵的佛教艺术品,距今已有逾千年的历史,其造型之优美、选材之名贵、工艺之精巧皆举世罕见。瑞光寺塔出土的这两件漆器,表明晚唐、五代时期漆工艺已非常发达。

宋代漆器以红、黑、褐为主,胎骨以木、麻、铜、锡为主,还有少量的金胎、银胎。漆器种类繁多,可分为饮食用具、梳妆用具、文娱用具、家具以及丧葬用具等。漆工艺在各方面都有较大发展,戗金、雕漆、描金漆、素髹等。素面漆器出土数量较多,分布广泛,器形众多,产地较多,这是宋代漆器发展的一大特点。

1957年,在苏州虎丘云岩寺塔发现北宋建隆二年(公元961年)入塔的银镶鎏金漆经箱,长37.8厘米、宽19.2厘米、高21厘米。箱身系楠木制作,外涂漆,各部边缘和接缝处都镶包鎏金花边,或作莲花,或作凤尾,极为工细[10](P38)。铭文中详细记有供奉、制作此经箱的人名,推断这件漆器为苏州本地所制。

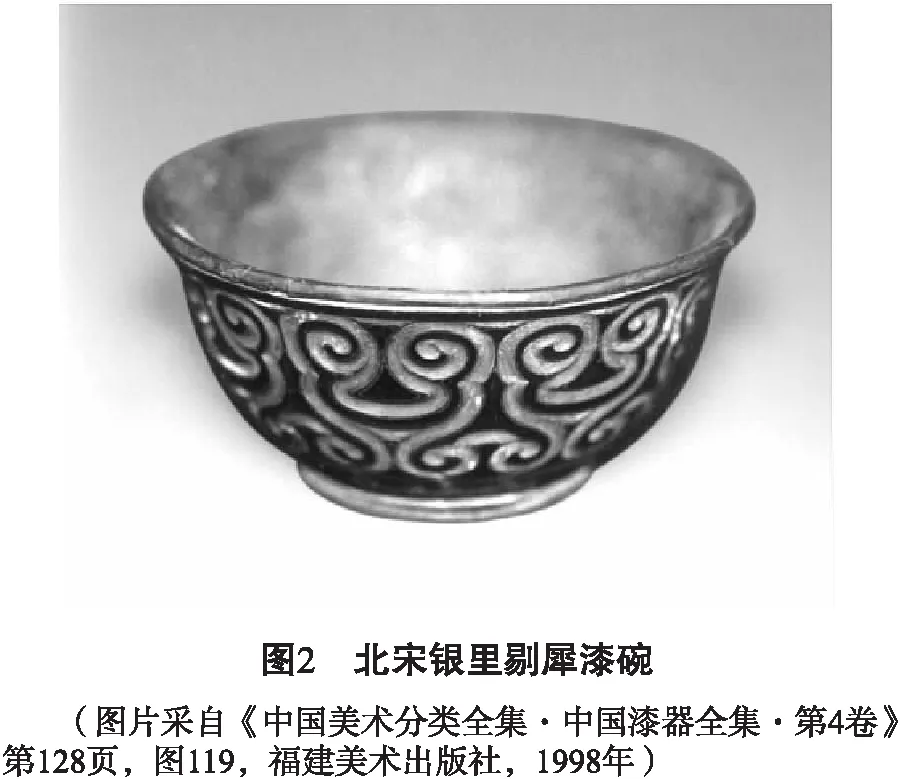

宋代雕漆工艺兴起。1977年,沙洲县(今张家港市)一座北宋墓中出土了一对剔犀碗(图2)。碗内壁为银质的,外层为剔犀漆的,紫黑色漆面,富有光泽。底部银圈足与漆碗相套合。碗高6.5厘米、口径14厘米、底径6厘米、厚0.5厘米[11](P39)。碗内壁为较薄的银箔,由底包到口沿外,反转后嵌入漆层上,银边与漆口粘得很牢,似融为一体。剔犀碗的髹漆胎骨以木条圈叠而成,碗底以木片拼合,不易收缩变形。胎骨两面堆漆,内薄外厚,外部漆层最厚处达0.3厘米,以红、黄、紫三色漆更叠髹成。碗的外壁用刀剔刻两排如意云纹,漆层肥厚,刀口圆熟,工艺精湛。

金银胎漆器始于宋,金银胎有剔红、雕漆刻锦者。《至正直记》云:“故宋坚好剔红、堆红等小柈香金箸瓶,或有以金柈底而后加漆者,今世尚存,重者是也,或银、或铜、或锡。”《金玉琐碎》:“宋有雕漆盘、盒等物,刀入三层,书画极工。竟有以黄金为胎者,盖大内物也。民间有银胎、灰胎,亦无不精妙。”《清秘藏》记载:“宋人雕红漆,多以金银为胎,妙在雕法圆熟,所刻山水楼阁人物鸟兽,俨然若图画,为绝佳耳。”张家港出土的两件银里剔犀碗,可能就是文献中所提的金银胎漆器,其为深入研究宋代漆艺提供了重要的实物资料。

南宋时期,北方富室巨户与手工艺人大量南迁,江南粮丰物阜,民康文兴,形成了“天上天堂,地下苏杭”的局面。早在北宋崇宁年间,朝廷就在苏州设立造作局,主要负责“造作器用,诸牙角、犀玉、金银、竹藤、装画、糊裱、雕刻、织绣之工。” 苏州在两宋时期已成为重要的繁华都市之一,苏州与杭州、温州、湖州、常州一样,都是江南地区性漆器的制作中心。漆器作为商品生产的一部分,进入流通领域,出现了许多专业性的漆行和店铺,不同地区的产品在市场上自由买卖。从漆器铭文中获悉,当时苏州不但有众多漆器作坊,而且还有口碑较好的名牌产品。然而,苏州漆器的销售范围似乎较为狭窄,仅限于苏州本地及周边的苏南城市,销售范围远不如杭州漆器、温州漆器之广。

2013年,吴中区尹山汽车城建设项目工地的一座宋墓中出土了一件六瓣花形漆盘[12](P61),漆盘器表边缘朱书“杭州胡真上牢丙子”。“杭州胡”漆器在扬州邗江蔡庄五代贵族墓葬、淮安宋墓、常州宋墓、无锡宋墓中皆曾有出土。杭州“胡”姓漆器作坊有传承历史,至少在五代时期已经开始生产,因其产品质量较高,故而在江浙地区销量较大,享有较高的知名度。

明确为苏州生产的北宋精细漆器也有出土。1982年,常州北环新村宋墓出土一件银扣朱漆托子[13](P67),高6厘米,托杯口径8.7厘米,托沿径14.5厘米,足径7.3厘米。托杯内侧及足内侧黑漆,托杯外壁、托沿、足外朱漆。杯口内敛、六瓣形托沿,足外撇,杯口、托沿、足沿周镶银包口,托底朱书铭文“苏州真大黄二郎上辛卯”。记录了漆器的制作地点、制作人姓名以及制作时间。“黄二郎”是生产这件漆托子作坊主的名号。“真大黄二郎”是说这件漆器是真正的黄二郎漆坊生产的,不是冒牌货。黄二郎可能是北宋中期苏州一家颇有名气的漆器作坊,为了抵制市场上冒用自己品牌的商品,故在铭文中强调自己才是真正的某某作坊的产品。“上”如同汉代漆器铭文上的“牢”字一样,用来夸耀器物的质量,为自家产品做宣传,意思是此件漆器质量上乘、非常牢固。这种类似现代的商品广告的宣传,反映了当时苏州有多家漆器作坊,存在着销售竞争。

据出土铭文漆器,宋代苏州不仅城区内分布有一些著名漆器作坊,在乡村也有漆器作坊。无锡太湖公社黎明大队北宋墓出土漆盒、漆盘等漆器。盒口径14厘米,高4.5厘米,朱书“真大黄上”。六瓣形大漆盘,口径28厘米,高10.5厘米,外黑漆,内朱漆,朱书“庚申苏州北徐上牢”。另一件八瓣形大漆盘,口径36.6厘米,高8.3厘米,外黑漆,内酱红色漆,朱书“庚申北徐上牢”。《姑苏志》记载:“吴郡二都,村有南徐、北徐”。常熟张桥宋墓出土的一批漆器,表里皆黑髹,有朱书“癸酉苏州传法寺后真吴上牢”“丁亥苏州张真上牢”“苏州张”。据《姑苏志》记载,传法寺位于苏州城区今因果巷内,旧名禅兴寺,宋真宗大中祥符元年(1008年)改称传法寺。

1982年,吴县(今吴中区)藏书镇一座北宋墓中出土了精美的银器、瓷器、漆器。其中一件漆渣斗,大盘口,圆唇,束颈,直腹,平底。高7厘米,口径13.7厘米,底径8.3厘米[14](P78)。器壁较薄,以杉木条筑胎,贴附织物。器表髹黑漆,光洁度较高。墓砖铭文为“宋故宗姬赵氏之墓”。据《吴县志》记载:“(宋)高宗南渡,妹寿圣公主薨,择葬狮山旁。”墓主可能是宋高宗之妹。藏书出土的这件漆渣斗与苏州周边的无锡、常州所出外形相似,皇室成员与平民在日常漆器的使用方面,并无器形的等级规定方面的差别,但器物的颜色方面,对下却有所限制,《宋史·舆服志》景佑三年(1036年)有诏:“凡器用毋得表里朱漆、金漆,下毋得亲朱。”

四、鼎盛期——明清

在元代统治时期,江南太湖流域一带遭战争破坏最轻,是全国最富庶的地区之一。元代雕漆技法已至炉火纯青之境地,传世雕漆作品主要为张成、杨茂、张敏德所造,雕刻精湛,名盖古今。文献中没有元代苏州漆器方面的记载,日籍华人李汝宽《东方漆工艺》中收录了一件元人剔红海棠式盘,盘底针刻“苏城钱禄造”款识。钱禄生平目前无考,但是这件漆盘的雕刻风格与张成的作品颇为相似。

明代市肆益繁、商贾益盛,极大地推动了漆工艺在民间的发展,出现了漆艺精进、品种浩繁的繁荣景象。永乐、宣德时期,果园厂生产御用漆器,在器物形制、尺寸规格、装饰纹样、款识镌刻等方面,皆风格统一。地方上出现了重要的漆器产地、著名的漆工以及漆艺名著。江苏苏州和扬州、浙江嘉兴、安徽新安等地成为漆器的重要产区。

明代中期以后,吴地文风炽盛,手工艺有文人阶层参与并受其影响,形成了鲜明的地域特色。苏州手工业空前发达,不仅从业人数众多,而且技艺精湛。苏州工匠或在原籍承旨奉命,或进京制作,留下了许多产于苏州或具有苏式风格的漆器。明代出现了一些技艺极高的苏州名匠,姓名可考的有杨士廉、周翥(又称周柱)、蒋回回等。《明书画史》中称杨士廉:“工草书,斩琴、雕漆,亦皆能之。”明人张岱《陶庵梦忆》中有“吴中绝技”条,赞“(吴人)周翥之治嵌镶……可上下百年,保无敌手。”晚明漆工蒋回回善于仿效日本漆艺,能采用金银花片、钿嵌贴面、泥金描彩等制作漆器,名重一时。据《遵生八笺》:“近之仿效倭器,若吴中蒋回回者,制度造法,极善模拟,用铅钤口,金银花片,钿嵌树石,泥金描彩,种种克肖,人亦称佳”。

隆庆年间,安徽新安漆工黄成撰写了《髹饰录》。《格古要论》《清秘藏》称黄成剔红技术匹敌官营果园厂,为“一时名匠,复精明古今之髹法”。天启五年,浙江嘉兴西塘漆工杨明为此书作序并逐条加注,使得《髹饰录》的内容更加完备、易懂。《髹饰录》全面叙述了自尧舜至明代隆庆年间的各种漆工艺。它将民间漆工艺加以系统总结,为我们研究古代漆器的种类、工艺技法以及漆工艺的发展状况,提供了系统而详实的宝贵资料。

在清代,国家统一,政治稳定,我国漆器制造业的发展达到了鼎盛时期。由于帝王对漆器的推崇和宫廷对漆器需求量的扩大,使得官办作坊不惜工本成年劳作,倾力督造繁巧漆器,役使漆工们潜心钻研技艺,研制新奇的漆器佳品。据《大清会典事例》记载,造办处中的“漆作”专门承担皇家御用品的制作,养心殿造办处集中了当时全国最优秀的漆工,其中雕刻类工匠基本都来自苏州。各地亦有属于造办处系统下的专门机构,通过督、抚、关差、织造、盐政等关系接受造办处交派的活计,苏州织造是最早承接宫廷雕刻活计的地方机构。

苏州织造承担了贡御漆器如雕漆、脱胎漆器及少量彩漆、仿洋漆器皿的新器制作、旧器改做和旧器收拾见新的工作。尤其是苏州雕漆,获得了朝廷的高度认可,苏州织造基本上承接下了所有乾隆朝新雕漆器的制作,造办处档案特设立“苏州”专项。清代发达的漆艺与皇帝的审美情趣,以及对漆工艺的指导有直接的关系。贡御漆器的造型、图案、款识则严格按照皇帝的旨意制作,要求符合宫廷的“内廷恭造式样”。尤其是具有深厚文学修养、颇具艺术鉴赏力的乾隆皇帝,他时常对漆器制作拟出具体方案,提出对造型、尺寸、花纹、落款等方面的要求。若做得精美,会得到嘉奖;对做得不好的提出“工艺粗糙”“式样俗气”等批评,责令重新加工修改。乾隆三年(1738年)“四月初九日,太监毛团交红雕漆兽面瓶一件,黑雕漆盘大小七件,各式填漆盒大小二十六件……传旨:着交海保将填漆改好花样,雕漆的照原花样,俟告成值日,俱刻乾隆年制款……”“乾隆四十一年(1776年)九月二十六日,太监鄂鲁里交:黄漆地雕红绿漆龙凤碗三件,大明嘉靖年制款。传旨:‘发往苏州。……照样承做四件,俱要大清乾隆年制款,钦此。’”“四十三年(1778年)正月二十七日,苏州送到雕漆龙凤碗四件……”一直到乾隆六十年(1795年),还有制作。

康熙、雍正、乾隆三朝漆器均精工细作,但是各个时期制作的品种却各有侧重。康熙朝生产的漆器多以实用器具为主,主要有金漆、螺钿、填漆以及填漆戗金漆器,宫廷雕漆生产基本处于停滞阶段。然而,康熙年间的苏州、扬州雕漆却很盛行。故宫所藏的苏州造剔黄九龙纹宝座,通体在红漆地上剔出黄漆装饰纹样。宝座为五屏风式,正面均雕云龙海水,背面满雕龙纹,坐面雕九条龙。刀工以立刀为主,图案工整规范,繁而不乱,充分彰显出了九五至尊的皇家气派。可见当时苏州雕漆制作水平不低。雍正朝制漆以仿洋漆、描金漆、描金彩漆、填漆戗金为发展重点。乾隆朝在继续拓展传统漆器品种的基础上,百工炫技,料不厌精,工不厌细,将雕漆、描金漆、螺钿漆、百宝嵌等工艺发展到了炉火纯青的境地。

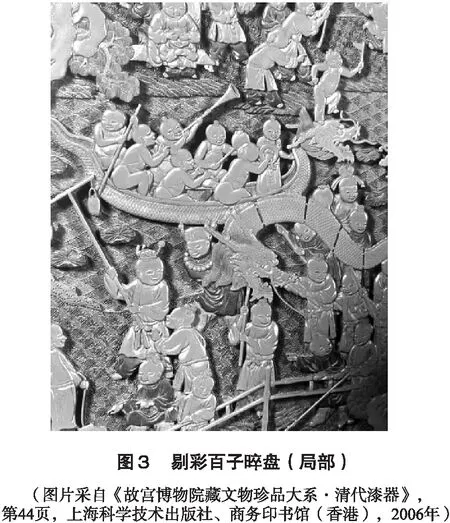

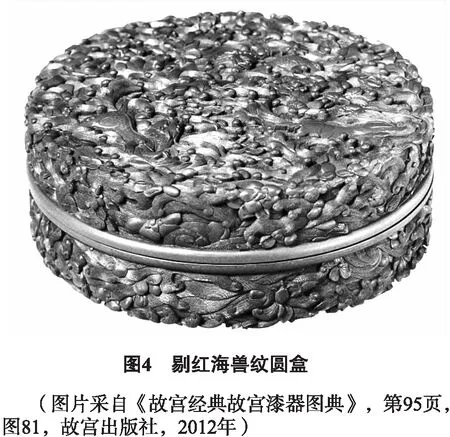

在众多漆器品种中,乾隆皇帝尤其钟爱雕漆,雕漆工艺的精湛程度超过了以往任何时代。北京故宫所藏的剔彩百子晬盘是乾隆七年苏州织造承制的,同样的盘共做了五件,乾隆九年完成。图景以荷塘庭院为背景,一百个孩童在赛龙舟、舞龙、跳绳、奏乐、垂钓、放风筝、跳舞、读书、习字等,一派欢天喜地的场景。这件漆盘虽人物众多,但却疏密有度,繁而不乱,人物刻画细腻生动,具有强烈的艺术感染力(图3)。北京故宫收藏的一件苏州制作的剔红海兽纹圆盒,口径15厘米、高6厘米。在波浪中几只海兽翻滚嬉戏,海水纹由细若发丝的线条组成,下刀极其精准,线条婉转流畅无断痕,雕刻技艺精湛,呈现出乾隆朝剔红工艺的最高水平(图4)。据档案记载,乾隆十九年,命苏州做成海兽图盒一个,历时十九个月才成。内底正中刻“大清乾隆年制”楷书款。因是贡御漆器,故不得留有私人款识。苏州博物馆亦藏有一件与此类似的剔红海兽图圆盒,盒底书有“若海督制”,应为苏州地方漆器作坊所生产。

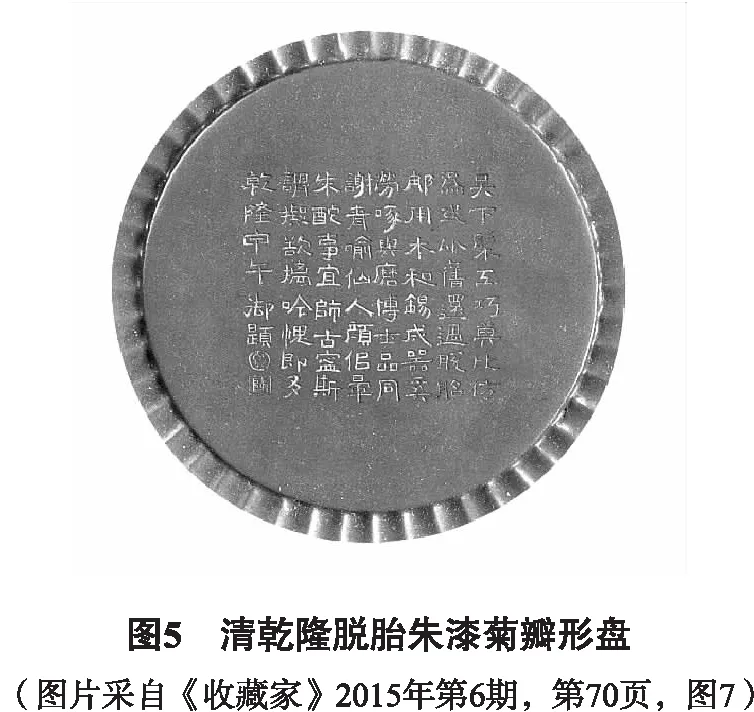

乾隆朝好古、复古之风盛行,在图案题材上,嗜好仿制历代传统器物。沈阳故宫博物院藏清乾隆款朱漆菊瓣盘,盘敞口,圈足,高4.2厘米,口径16.6厘米、足径11.3厘米(图5)。此器为轻盈的脱胎漆器,壁薄如纸。盘壁呈菊花瓣形,器身髹一色朱漆,色泽红润,如珊瑚红色。盘心有高宗题诗:“吴下髹工巧莫比,仿为或比旧还过,脱胎那用木和锡,成器奚劳啄与磨,博士品同谢青喻,仙人颜似晕朱酡。事宜师古宁斯谓,拟欲擒吟愧即多。”此七律诗为乾隆三十九年(1774年,甲午)御题,均阴文描金,盘底黑漆,有“大清乾隆仿古”楷书三行款。此盘做工精巧别致,是苏州专为清宫制作的一件御用器皿。圆明园含经堂出土的乾隆仿朱漆菊瓣式盘残片,造型和釉色与苏州所制的脱胎朱漆菊瓣盘相比,几能乱真,显示了乾隆朝高超的仿生瓷生产技术,也从侧面反映出当时苏州脱胎技艺也十分高超,善于仿古,苏州漆器深受皇家喜爱。

除仿制前代漆器外,乾隆朝漆器还出现了一部分仿古铜、仿瓷器的样式。不但仿制器形,甚至连纹饰,如青铜器常见的虬螭纹、夔龙纹、凤纹、谷纹等也一并加以仿制。这些大胆的尝试,是乾隆朝苏州漆器工艺纹饰的一个新特点。漆器锦的面积也较以前明显增大,且锦纹品种增多,有冰裂纹锦、万字纹锦、回字纹锦等,均为前所未见。吉祥纹样亦不拘一格,既有继承,更有创新,海兽、游鱼、游龙成为这一时期漆器最常见的吉祥纹样。

苏州漆器制作常与金银工艺、琢玉工艺等结合,佳作频现。北京故宫所藏剔红落花游鱼纹嵌玉磬式二层盒,高14厘米,口径20.9厘米。盒为磬式,双层,通体髹朱漆。盖面嵌有鱼水纹磬式碧玉片,有“吉庆有余”之寓意。盖边雕朱漆回文。盒壁雕落花流水,鱼龙变幻点缀其中。底髹黑漆,有刀刻填金“大清乾隆年制”楷书款。盒下有磬式座,通体雕锦纹,束腰处雕回纹。这件漆器充分展示出乾隆朝苏州精湛的雕漆和琢玉技艺。

嘉庆时,宫中已很少发样到苏州制作雕漆,苏州雕漆也随之开始衰落。道光、咸丰以后,王朝内忧外患不断,随着国势的衰颓,中国沦为半殖民地半封建社会,雕漆等重要工艺门类逐渐凋零。太平军攻陷苏州后,以及太平军战败后发生的屠城惨剧,对苏州经济造成了毁灭性的打击,苏州雕漆彻底停产。光绪二十年(1894年),为筹办慈禧六旬大典,奉旨行文苏州织造,令其承做各类漆器,唯雕漆一项技艺失传,无人能做。清宫档案记载,六月二十日,苏州织造庆林奏:“据称:甜瓜瓣盒及亮丝漆盒,尚能成做;唯雕漆一项,久已失传,不敢承领制造等语。奴才又经派差远方访觅,委系无人能造……所有雕漆宝盒,无匠造办。”

清代晚期,民间制漆业继续发展,各地风格迥异,出现了一些声名远播的地方漆器。如福建的沈正镐、沈正恂兄弟为首的沈家脱胎漆器,扬州以卢葵生为首的卢家漆砂砚亦为漆艺之翘楚。此外,比较著名的还有北京漆器、山西漆器、贵州漆器、四川漆器等,竞放异彩,各具特色。然而,苏州漆艺不仅雕漆工艺完全失传,其他漆器品种也一并衰颓、没落,且再也没有能够恢复。

古代漆器蕴藏着民族的灵魂,镌刻着历史的记忆。一部地方漆艺史就是一部地方物质文化与精神文化发展的历史。历代漆器的装饰题材、表现手法均反映了当时人们的审美情趣,并随着时代的发展而变化,形成各个时代鲜明的风格特点,为我们更好地了解当时社会的政治、经济、文化提供了珍贵的实物资料。作为我国古代漆艺史的一个重要组成部分,苏州漆艺史无疑是我们了解苏州古代文化,进而了解中国古代文化的一个重要窗口。悠久的苏州漆艺,滥觞于久远的新石器时代,历经汉唐持续缓慢发展,五代两宋时期,苏州漆器已较为发达。明清时期,苏州一跃成为了宫廷贡御雕漆器的重要产地。雍正至乾隆朝,苏州织造承担了贡御漆器的制造与改做工作。苏州漆器制作常与金银工艺、琢玉工艺等结合,佳作纷呈,技艺精湛。清末,国势衰颓,雕漆等重要工艺也门类逐渐凋零。太平军攻陷苏州后,苏州雕漆彻底被摧毁。如何保护和传承苏州漆器制作技艺这一非物质文化遗产,尚需几代人的持续努力。

(责任编辑 尹小勇)

[1] 苏州市考古研究所.昆山绰墩遗址[M].北京:文物出版社,2011.

The Institute of Archaeological Research of Suzhou,TheChaodunSiteinKunshan, Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2011.

[2] 江苏省文物工作队.江苏吴江梅堰新石器时代遗址[J].考古,1963,(6).

Jiangsu Provincial Archaeological Team, The Meiyan Neolithic Site in Wujiang, Jiangsu,Archaeology, No 6, 1963.

[3] 钱公麟,朱伟峰,陈瑞近.真山东周墓地:吴楚贵族墓地的发掘与研究[M].北京:文物出版社,1999.

Qian Gonglin, Zhu Weifeng and Chen Ruijin,ZhenshanEasternZhouTombSite:TheExcavationandStudyofWuchuEliteTombs, Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1999.

[4] 刘芳芳,孙明利.楚地盛出漆器原因试析[J].中国生漆,2013,(6).

Liu Fangfang and Sun Mingli, The Reason behind the Rich Excavation of Lacquerwares in Chu Region,ChineseRawLacquer, No 6, 2013.

[5] 苏州博物馆考古部.苏州虎丘东周墓[J].文物,1981,(11).

Archaeological Department of Suzhou Museum, The Eastern Zhou Tomb in Huqiu, Suzhou,CulturalRelics, No 11, 1981.

[6] 苏州市文管会,吴县文管会.苏州七子山五代墓发掘简报[J].文物,1981,(2).

Cultural Relics Committee of Suzhou and Cultural Relics Committee of Wu County, Excavation Bulletin of the Five-Dynasty Tomb in Qizi Shan, Suzhou,CulturalRelics, No 2, 1981.

[7] 陈晶.常州等地出土五代漆器刍议[J].文物,1987,(8).

Chen Jing,Discussion on the Five-Dynasty Lacquerwares Excavated in Changzhou Area,CulturalRelics, No 8, 1987.

[8] 苏州文管会、苏州博物馆.苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物[J].文物,1979,(11).

Cultural Relics Committee of Suzhou and Suzhou Museum,A Group of Cultural Relics Dating in the Five Dynasty and Northern Song Dynasty were found in Ruiguang Temple in Suzhou,CulturalRelics, No 11, 1979.

[9] 姚世英,陈晶.苏州瑞光寺塔藏嵌螺钿经箱小识[J].考古,1986,(7).

Yao Shiying and Chen Jing, On the Sutra Box Inlayed with Mother-of-Pearl in Ruiguang Temple in Suzhou,Archaeology, No 7, 1986.

[10] 苏州市文物管理委员会.苏州虎丘云岩寺塔发现文物内容简报[J].文物参考资料,1957,(11).

Cultural Relics Committee of Suzhou, Brief Report on the Content of Cultural Relics found in Yunyan Temple, Huqiu, Suzhou,CulturalRelicsReference, No 11, 1957.

[11] 包文灿.江苏沙洲出土包银竹胎漆碗[J].文物,1981,(8).

Bao Wencan, The Bamboo Lacquer Bowl Decorated with Silver Excavated in Shazhou, Jiangsu,CulturalRelics, No 8, 1981.

[12] 苏州市考古研究所.苏州考古工作年报(2013年)[Z].内部资料.

The Institute of Archaeological Research of Suzhou,AnnualReportofArchaeologyinSuzhou(2013), Internal Materials.

[13] 常州市博物馆.江苏常州北环新村宋木椁墓[J].文物,2001,(2).

Changzhou Museum, The Song Timber Tomb in Beihuanxincun, Changzhou, Jiangsu,CulturalRelics, N0 2, 2001.

[14] 叶玉奇,王建华.江苏吴县藏书公社出土宋代遗物[J].文物,1986,(5).

Ye Yuqi and Wang Jianhua, The Song Cultural Relics Excavated in Cangshu Gongshe in Wu County, Jiangsu,CulturalRelics, No 5, 1986.

TheDevelopmentofAncientChineseLacquerTechnologyintheTaihuLakeAreaoftheJiangnanRegion:TheCaseofSuzhouLacquerArt

Liu Fangfang, Tian Hanmin

Lacquerware is an old and excellent traditional handicraft in China. According to archaeological evidence, the Taihu Lake area of the Jiangnan region, in which Suzhou is the centre, is one of the origins of Chinese ancient lacquer techniques. Suzhou lacquer techniques initiated in Neolithic times, developed in Han-Tang, the Five Dynasties and two Song Dynasties. Until the Ming and Qing Dynasties, Suzhou has become an important production area of the royal carving lacquerwares. During Yongzheng and Qianlong period, Suzhou produced royal works of carving lacquerwares, bodiless lacquerwares and small number of painted lacquerwares and Western-style lacquerwares. Suzhou lacquer technique usually cooperated with gold and silver craft and jade carving craft so that many masterpieces were made. During the late Qing Dynasty, however, lacquer techniques and other important handicrafts declined due to the declining national power. Finally Suzhou lacquer industry was suspended when the Taiping Army conquered Suzhou.

ancient China, Suzhou, lacquerware, making craft

2017-08-06

[本刊网址]http://www.ynysyj.org.cn

本文为2016年国家社会科学基金艺术学项目“江淮地区出土汉代漆器的考古学研究”(批准号:16BKG016)的阶段性成果。

J509

A

1003-840X(2017)05-0177-09

刘芳芳,南京大学历史学院考古文物系博士后、苏州市考古研究所副研究员。江苏 南京 210023;田汉民,河北工业大学副教授。天津 300401

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.05.177

AbouttheauthorsLiu Fangfang, Post-Doctorate at the Department of Archaeology and Cultural Relics of the School of History, Nanjing University, Associate Research Fellow at the Institute of Archaeology of Suzhou, Nanjing Jiangsu, 210023; Tian Hanmin, Associate Professor at Hebei University of Technology, Tianjin, 300401.

ThepaperisfundedbythefollowingPhased results of the 2016 National Social Sciences Fund Arts Studies ProjectArchaeologicalStudyoftheUnearthedHan-DynastyLacquerwaresintheJianghuaiRegion(No 16BKG016).