论供给侧改革对毕业生结构性失业难题的改善

付铁岩+任伟

【摘要】当前我国大学生结构性失业问题突出,表现为大量的工作机会和大量的失业同时存在。其主要原因是社会经济快速发展,而高等教育改革相对滞后,所造成的供求不匹配。在分析我国结构性失业根源的基础上,提出推进高等教育供给侧改革,以从根本上解决毕业生结构性失业难题。并从国家高等教育体系、高校培养模式、专业设置、师资考核等层次,逐一分析高等教育供给侧改革需解决的关键问题。

【关键词】大学生结构性失业供给侧改革

基金项目:陕西省教育厅2014年科学研究项目(14JK2151):独立学院毕业生就业竞争力提升策略研究。

中图分类号:C91

大学生就业关系到国民经济的健康发展,关系到社会家庭的和谐。党的十八大报告明确指出“积极做好高校毕业生就业工作”,提出“实施素质教育,提高教育现代化水平,提高高等教育质量,改善就业结构”。因此,树立“以人的全面发展为导向”的高等教育发展目标,推进高等教育改革,是我国教育改革实践的重要课题。[1]

我国大学生结构性失业现状

大学生失业是一种新型的结构性失业,实质是高等教育的发展与社会、经济发展转型阶段不匹配引起的失业。现代经济理论认为,由于经济结构的变化,劳动力的供给和需求在职业、技能、产业、地区分布等方面的不协调引起的失业属于结构性失业。[2]在我国经济转型阶段,由于经济结构调整引起市场需求因素發生变化,而大学生的知识结构、专业素质、职场经验、就业观念、信息获取等供给与变化的市场需求不匹配,造成职位空缺与失业并存的社会现象。

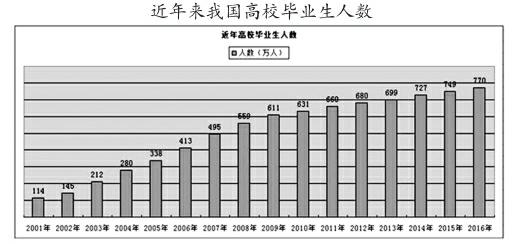

第一,供求总量不平衡。2016年全国高校毕业生765万(如下图所示),加上留学回来以及未就业的往届毕业生,共有1000万大学生同时竞争。与此同时,经济下行压力持续,市场有效需求不足。在供给持续高企业有效需求不足的情况下,毕业生就业的结构性失衡更加突出。

第二,毕业生的预期与市场需求不平衡。人社部统计数据显示,高校毕业生就业意愿多集中在管理岗位(46%)和技术岗位(34%);但从企业需求看,由于宏观经济环境影响,企业需求较大的岗位集中在生产岗位(51%)和销售岗位(19%),两类占比超七成。供给和需求在职业、技能、产业分布等方面的不协调是造成大学生失业的主要因素。例如,受外贸出口下降、去产能等因素影响,纺织、钢铁、采矿等相关专业的毕业生需求大幅下降。

第三,社会发展的区域不平衡。东部发达地区为毕业生提供了良好的生存环境和较好回报发展的前景,成为大学生就业选择的热门区域。这些地区人才竞争激烈,很多学生未能有效就业。而在急缺人才支撑的西部地区,却存在大量的岗位吸引不到毕业生,供给和需求在地区分布的不协调也成为大学生失业的主要因素之一。

大学生结构性失业原因分析

1.社会经济结构变化

我国经济发展正处于经济结构调整,产业结构转型,技术结构、区域结构快速变革的关键时期,社会经济结构发生着深刻的变化造成了教育结构与社会经济结构不匹配。在经济结构调整、产业结构转型过程中,传统第一、第二产业面临困境,处于“减员增效”的调整之中,对人才需求增长缓慢。信息业、服务业成为新的岗位增长点。而毕业生的实践能力薄弱,综合素质不全面,不能适应就业市场的变化,造成结构性失业。[3]

2.高校专业设置不合理

高校专业结构的设置以就业为导向,高等教育改革明显滞后于社会经济的发展变化,培养的人才职业技能不能适应经济社会发展需要,导致某些专业的毕业生供大于求,而一些非热门专业毕业生的需求大于供给。近年来,国际贸易、金融、财会、管理等专业规模发展过快,超出了市场需求,供大于求的态势比较明显。与此同时,计算机、市场营销、能源动力等专业招生萎缩,而企业对这几类毕业生的需求却比较大,需求得不到满足。

3.大学生就业观念滞后

我国高等教育普及率越来越高,但大学生就业观念依然停留在“精英教育”的阶段,不能正视高等教育“大众化”的发展现实,就业时不从自身工作能力和大学生就业的总体形势思考,一味追求高工资、高福利、发展空间大、工作轻松的部门和单位,而不愿意应聘挑战性强、劳动强度大的部门和岗位,使得就业意愿和就业现实的矛盾更加突出。[4]

我国高等教育供给侧改革的几点建议

大学生结构性失业问题的实质是就业市场的供需不匹配。大学生结构性失业问题的解决,必须从就业市场的供给侧改革入手,推进高等教育改革。高等教育的供给侧改革,需重点解决以下关键问题。

1.改革高等教育体系,推进普通高校向应用型转型

原教育部长袁贵仁指出,现行的高等教育结构不合理,表现在培养理论型、学术型人才比较多,培养技术、技能型人才比较少。实施高等教育供给侧改革,就是从培养理论型人才转到培养技术、技能型人才,以适应经济转型的需要,适应社会发展的需要,适应企业人才的需要,这就是转型的目的。[5]

推动高校转型要立足国家经济发展需要,结合具体产业需求,出台政策和具体举措,着力推进职业教育的发展。在推进世界一流大学和一流学科建设的同时,深化高考综合改革试点,加快发展现代职业教育。把职业教育作为一个专门教育层次进行设计、发展,满足社会对实践型、应用型人才的需求。

2.优化教育供给结构,合理设置特色优势专业

我国产业结构转型最紧缺的是技术型、技能型一线人才,高等教育改革应适应经济、产业结构变化,合理设置特色专业,强化专业建设,建设优势专业。专业建设的加强,关键在积淀,只有足够的积淀,才能推进专业建设不断创新发展。专业建设的基础是高校自身的特色与优势,专业设置要坚持教育的纯粹性与传承性,要坚持自身的特色和优势,摒弃只看重数量指标而忽视质量的做法,对专业数量和学生规模要有科学的研究依据。endprint

坚持高校的教育理念和人才培养模式,结合自身的特色和优势,对高校进行科学合理的定位是高校可持续发展的核心。推进独具特色、风格鲜明的职业学科建设,是解决大学生结构性失业的根本措施。

3.细化人才培养模式,培养应用型创新人才

实现高等教育供给侧改革的核心是人才培养模式的转型。培养创新型应用型人才是高等教育适应经济社会发展需要的核心目标。创新型应用型人才的培养,需要高校分析人才培养类别,细化和改革人才培养模式。[6]

“大众创业、万众创新”是国家重大发展战略。高等教育改革要积极探索培养学生创新精神和实践能力的新型人才培养模式。重视和加强学生的实践能力和创新能力培养,创新实践教育的过程和实施质量,借助外部资源优势,建设校企深度合作、资源共享、优势互补、多方共赢的创新实践基地,探索出适合我国国情的应用型创新人才培养模式。

4.加强教师队伍建设,促进高等教育质量提升

高等教育供给侧改革,关键在于提升高等教育质量。高等教育供给侧改革,必须重视内涵发展和质量提升。双师型教师是应用型创新人才培养的重要保证。培养实践能力强的人才最为紧迫的是建设一支具有较高教学水平和较强实践能力的“双师型”教师队伍。一是聘请企事业单位既有工作实践经验,又有较扎实理论基础的技术人员和管理人员担任实践教学任务;二是加大教师培训力度,鼓励教师参与学术交流、企业实践、校企合作的科研项目,提高教师的实践能力,积累实践教学经验;三是重视实验指导教师队伍建设,加强对实验指导教师的岗位技能培训,提升实验教学的职业技能和专业技术;四是在教师考评方面,要建立一套符合应用型创新人才培養的考评机制,将单一的以科研考核为主的评价,转变到科研和教学并重。鼓励教师积极推进教学改革,关注改革实践教学的方式方法,切实提高学生实践技能和创新能力。促进学生综合能力的提升,实现大学生的全面发展,是解决大学生结构性失业的根本路径。

参考文献:

[1]白清平:《大学生结构性失业治理的路径选择》,《社科纵横》2008年第9期。

[2]刘艳、李树民:《大学生就业的结构性矛盾分析》,《太原理工大学学报》2008年第2期。

[3]张宏军:《大学毕业生结构性失业的成因及其治理》,《黑龙江高教研究》2010年第2期。

[4]李忠军:《大学生就业思想政治教育研究》,《高校理论战线》2009年第10期。

[5]王霆、曾湘泉:《高校毕业生结构性失业原因及对策研究》,《教育与经济》2009年第1期。

[6]项光勤:《大学生结构性失业的现状、原因和对策分析》,《徐州师范大学学报》2009年第6期。

作者单位:西北工业大学明德学院陕西西安endprint