小行星和地球的故事

——一颗火流星引发的有关地球灾难的思考

□ 夏丹

小行星和地球的故事

——一颗火流星引发的有关地球灾难的思考

□ 夏丹

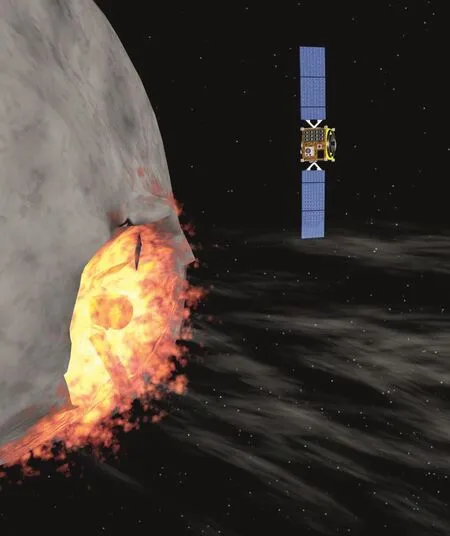

▲ 小行星撞击地球

2017年10月4日20时左右,我国云南省迪庆州发生了一起“火流星”空爆事件,引发社会广泛关注。这一事件不仅仅引发了人们寻找陨石的热潮,也让大家想起了一部十几年前曾经很热的美国电影《天地大冲撞》,更有人直接把这次事件定义为“小行星撞地球”。

小行星真的会撞地球吗?撞上了以后会发生什么?让我们来看看小行星和地球之间发生过的故事。

天火、洪水和灭世

从古巴比伦的手稿和中世纪的编年史中,我们可以找到很多有关全球毁灭性灾难的记载,大多描写了全球性的大洪水,肆虐整个大陆,毁灭整个文明。另外一些则是描写烈火从天而降的。4000多年前的吉尔伽美什史诗中记载着地狱的7名审判者举起火炬,令大地陷入熊熊烈焰和暴风雨中。2000多年前的盎格鲁—撒克逊牧师则记载了一次令天地为之变色的天火。不过一直以来,这些记载都被看成是神对人类恶行的惩罚,很少有科学家认真地对它进行研究。迷信时代遗留下来的东西,似乎只可以作为一种信仰来使用。

但是,当科学的发展让我们对宇宙和地球有了更多的了解和认知后,人们开始将这些古老的传说与地球漫长的演化历史联系起来。很多历史事件与传说中的描写一样具有极大的毁灭性——来自宇宙的力量不只一次地影响了地球上的生命——更重要的是,以后还会这样。

自17世纪现代科学开始萌芽时起,人们就开始尝试证实许多关于全球灾难的传说的科学性。1687年,哈雷在一次伦敦皇家学会演讲时首次提出,《圣经》上记载的大洪水有可能是由于一颗彗星撞击地球导致的。但几天后,显然是由于教会的压力,他放弃了这种观点。不过这仍是人类第一次揭示出地球在宇宙的力量面前是何等的脆弱。

此后的100年间,很多学者都试图对这种全球性灾难进行解释。但直到19世纪初,法国动物学家居维叶才似乎找到了关于大洪水的确凿证据,他在巴黎附近的某一古代白垩地层中,发现海洋生物的化石被陆生生物的化石覆盖,但在再上面的一层又突然出现了海洋生物的化石。1812年他发表论文,认为化石的变化可能标志着突如其来的灾难造成地球生命的毁灭。这可以说是灾变论的雏型,这一理论得到了当时很多著名科学家的支持。

▲ 圣经中记载的灭世洪水

▲ 「亚拉拉特山山上的诺亚方舟」由画家Simon de Myle在1570年时创作

恐龙灭绝的证据

虽然居维叶的灾变论得到了很多支持,但在以后的一段时间里,以英国人莱依尔为代表的渐变论却一度占据上风——这一理论认为那些缓慢而持久的地质作用才是重要的改造地球的因素。

▲ 漫画:小行星撞击最终致使恐龙灭绝

▲ 科学家推测,恐龙灭绝有可能是小行星撞击导致的

然而不断涌现出的新证据却让灾变论越来越清晰。20世纪30年代,近地小天体频繁造访地球。记录表明,1936年2月7日,小行星阿多尼斯星在距地球220万公里的地方掠过地球。1937年10月,赫米斯星跑到了地球身旁的70万公里处,一夜间越过了地球大半个天空。几十万公里在天文学家眼里只是咫尺之距。如果它在途中遭遇什么“意外”,搞不好会直接撞向地球。这些与地球擦肩而过的小行星,为宇宙力量引起全球灾变提供了一个有力的证据。天文学家认为,这种小行星有可能会与地球相撞导致灾难性后果。直到这时,美国亚利桑那沙漠中直径1.2公里的环形坑才首次被承认有可能是来自太空的力量造成的。此后,又有一些科学家提出,6500年前,一颗直径近10公里的小行星或彗星的撞击,造成了统治地球长达一亿年之久的恐龙的灭绝。这一说法直到1980年才找到了强有力的证据。科学家们发现来自恐龙灭绝时期的黏土样本中铱的含量非常高,铱是陨石中比较常见的成分,因此,如此高的铱含量有可能意味着一个直径5~10公里的小行星曾经撞过地球。这将导致全球性的大火,浓烟和扬尘将遮蔽日光达数月之久,致使食物链被破坏。但这就是恐龙灭绝的原因吗?科学家们还不能完全确定。1988年,科学家在世界很多地方发现含铱的地层上面盖着一层煤灰,这显然是全球性大火造成的,还有科学家找到了6500万年前墨西哥湾发生过大海啸的证据。1990年,决定性的证据终于出现了,美国地球物理学家在墨西哥沿海发现了巨大的环形结构,这个环形坑直径达180公里,而且它的形成也是在6500万年前。一切的证据都证明了,6500万年前,一颗巨大的陨石撞击地球,导致了全球性的灾难,而小行星或彗星正是导致这一灾难的元凶。这不禁让我们想到,在漫长的时间跨度中,就算是极其罕见的灾难也有可能再次发生。月球上密布的环形山说明,在宇宙空间中这种碰撞是非常普遍的。科学家们目前已在地球表面找到近200个陨石撞击的遗留痕迹,这说明,在地球45亿年的漫长生命中,小天体的访问是常有的事,只不过由于地球大气层的阻隔,再加上地壳复杂的地质变化,能够在地球表面留下痕迹的事件非常少。

▲ 一个巨大的小行星或彗星撞击地球

▲ 在火星和木星之间存在着大量的小行星

撞击发生时

从概率学的角度来看,直径小于50米的天体经常造访地球,但大都在大气层中碎裂,几乎不会对人类造成任何伤害。直径在75米的天体大约每100年造访地球一次,会在地面留下陨石坑或在空中爆炸,几乎能毁灭一个中等城市。直径160米的天体约每4000年造访地球一次,会在地面或空中爆炸,威力足以毁灭一个大城市。直径350米的天体约每16000年造访地球一次,会留下巨大的撞击坑并引起海啸。直径700米的天体大约每63000年造访地球一次,会掀起大量尘埃遮蔽日光,导致全球四分之一人口的死亡。直径1.7公里的天体,每25万年造访地球一次,可能会直接击毁一个小的国家。直径3公里的天体每100万年造访地球一次,它带来的灾难是全球性的,可能会引起全球大火。直径7公里的天体每1000万年造访地球一次,有可能会造成某些物种的灭绝。直径16公里的天体每1亿年才会造访地球一次,将会引起大量的物种灭绝,威胁所有高级生命。可以看出,越大的天体,造访地球的可能性越小,但一旦光临,破坏力却是呈几何数量级上升的。但是,不管可能性有多小,如果时间足够久,这种毁灭性的灾难就一定会发生。

如何防御

一旦小行星袭来,我们目前是否有防御方法呢,以目前的科学技术水平,科学家们提出了下面几种方法:

首先是发射携带核武器的宇宙飞船在小天体附近引爆,用大爆炸的冲击波改变其轨道。虽然核武器已经被禁止在太空使用,但当一颗较大的小行星撞击地球的潜在危险出现时,使用核武器仍为我们人类的优先手段。小行星的轨道改变哪怕只是稍稍一点点,则所谓失之毫厘,差之千里,地球和人类所面临的巨大威胁也就可以解除了。但这种方案存在的问题,是要对小行星的物理成份足够了解后才可以实施,对于某些本身结构就非常松散、密度很小的小行星,爆炸所起的作用是非常有限的。

此外,在宇宙飞船上装置很大的太阳罩,聚集太阳光后辐射到小天体上使其温度高达几千摄氏度也是一种手段。彗星、小行星大多是冰水化合物,在高温下部分物质气化后,质量减少,轨道就会发生变化,从而避免撞击地球。

最近,科学家们又提出一种比较有意思的方案:通过改变小行星的颜色导致它的轨道偏移,用油漆或粉刷的方法改变小行星的颜色,这个点子来自一个普通的常识,物体的颜色可决定吸收热量的多少。科学家们发现,一颗深色的小行星吸收太阳能,并以热量的形式再将它辐射回宇宙空间。辐射热量可对直径在1公里或以下的小行星产生微量的推力,在长期作用下,这一推力就足以改变小行星的轨道。这一神奇的推力被称为“雅科夫斯基效应”。

▲ 撞击小行星示意图

全球监测

上述所有这些方案都要求越早发现小行星越好,以便有充足的时间将飞行器发射升空,对其进行拦截。拦截小行星这一“宇宙战场”离地球越遥远人类就越安全。为此,自1995年起,世界各国天文界掀起了寻找小行星的热潮。1998年美国宇航局近地天体观测项目启动,小行星发现的步伐大大加快。项目自启动之初便开始对一系列观测项目提供支持,其中包括麻省理工学院进行的林肯实验室巡天项目(LINEAR),喷气推进实验室的NEAT项目,亚利桑那大学的Catalina巡天,以及洛威尔天文台的LONEOS巡天计划等等。所有这些巡天计划获得的数据都会统一上报小行星中心(MPC),这一中心负责收集汇总来自全世界的有关观测数据并给出国际统一编号,随后专家们还会对新发现天体的轨道进行测算。

目前,天文学家平均每天发现3颗近地小天体,每个月小行星中心都会收到数以十万计的小行星发现报告。美国宇航局的巡天项目,以及全球各地的专家和业余爱好者们都在参与发现和追踪近地小天体的工作。随着越来越先进的系统不断加入观测,我们正不断了解更多有关太阳系中近地小天体的信息,并可以追踪它们未来的位置,目前每年发现的近地小天体数量约为1000颗。

尽管各国已越来越重视对小行星的监测,但仍存在一些问题。科学家们认为,目前已经发现的近地小行星和彗星在可以预见的近期内都不会与地球相撞。但由于目前我们只发现了近地天体中很少的一部分,因此最早撞向地球的近地天体很可能是一个目前尚未发现的近地小天体。地球在近期内被大的近地天体撞击的可能性是微乎其微的,但目前的近地小行星监测网存在一定的漏洞:完全凭借地面监测,总会出现一些“盲区”。最大的“盲区”是朝向太阳的方向,当小行星从太阳方向飞来时,由于强烈的太阳光的作用,地面望远镜无法捕捉到它们。这就需要在太阳背离地球的方向上使用一个空间望远镜进行小行星的监测,但这一计划目前实施起来还有很多困难。因此,虽然科学家们已认识到建立一个更严密的小行星监测体系的重要性,但是监测网的完备仍然需要一个过程,我们只能耐心等待。尽管近年来近地天体的发现率有大幅度的提高,但距离科学家们提出的发现90%直径大于1公里的近地小行星的预期目标还有一定的差距,既需要有新的观测设备投入使用,也需要国际间的密切合作。

人们大可不必为此杞人忧天,毁灭性的撞击毕竟是极小概率的事件。但也不能盲目乐观,要对有关近地小行星的问题进行深入的研究。目前,随着公众和各国政府对近地天体撞击的问题越来越重视,各国的科学家也在努力争取经费,希望最终能够建立有效的全球近地天体探测网络,同时发展完备的空间观测手段,包括月基观测系统,同时对它们的物理性质及轨道机制进行研究,以便更完整地了解小行星。

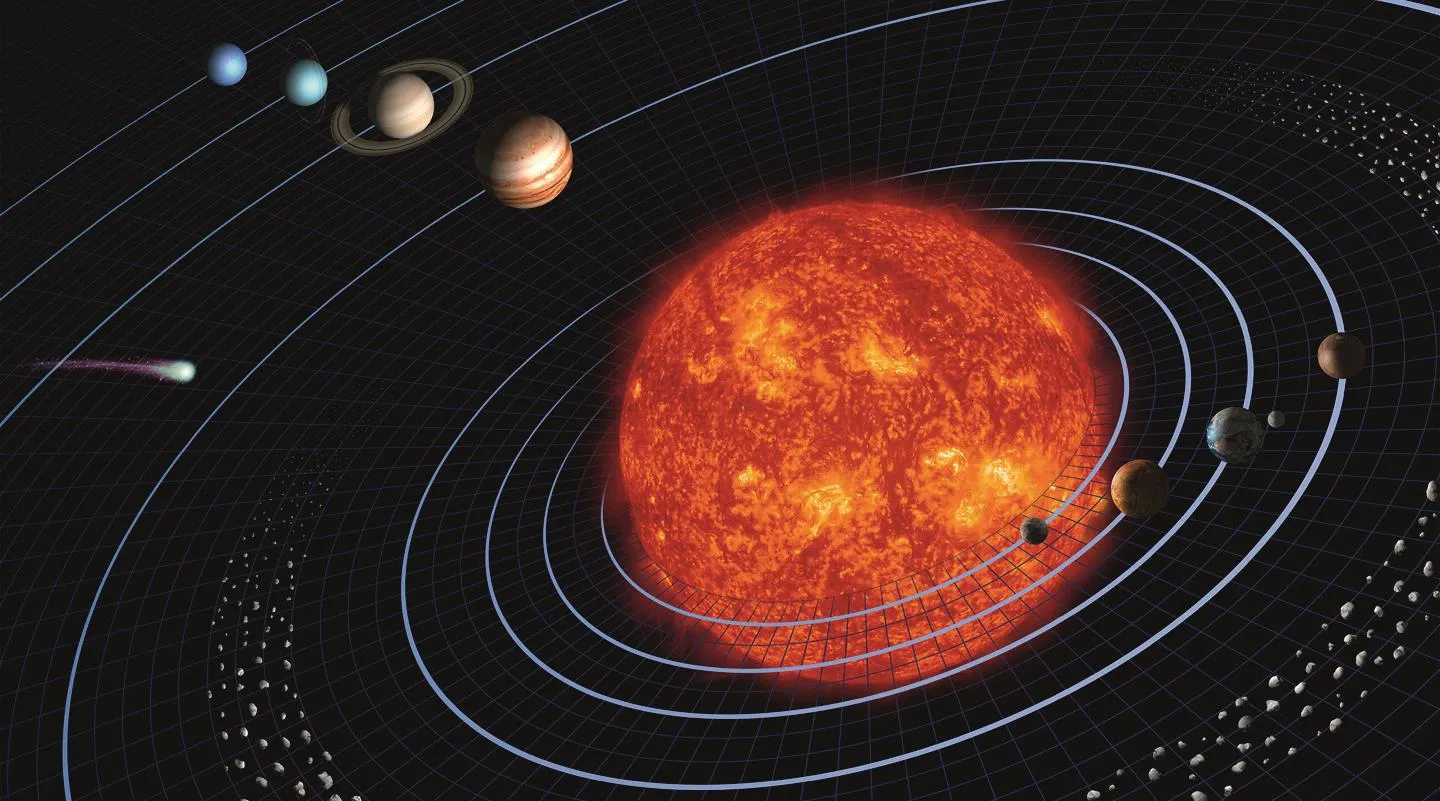

[小知识]:小行星的研究价值

小行星大都位于红色的火星和巨大的木星轨道之间,像大行星一样,沿着椭圆轨道不停地围绕太阳公转。由于它们质量很小,不会发生地球那样大的变质过程,因此保留了太阳系形成初期的原始状况。可以说,这些小精灵是太阳系中珍贵的“化石”,它们记载着行星形成初期的信息,对于天文学家研究太阳系起源有着重大价值。

责任编辑:夏丹