“大国重器”之父沈鸿初衷薪尽火传

萧惑之

前些年观看《大国重器》宣传片,乃至十年前浏览《振兴中国装备业》系列丛书,都情不自禁地联想起沈鸿先生。从“国家博弈”、“国之砝码”、“赶超之路”、“智慧转型”,到“创新驱动”和“制造强国”……沈老沈鸿先生的身影在“天工开物”厚重悠扬的主题曲中向我们矫健走来。

《大国重器》之长卷,“将镜头对准了普通的产业工人和装备制造业企业转型升级创新中的关键人物,真实记录了他们的智慧、生活和梦想,再现了中国装备制造业从无到有,赶超世界先进水平背后的艰辛历程,展望了中国装备制造业迈向高端制造的未来前景”。

最近,我由浏览德国“工业4.0大革命”生发的惊讶,到反复地学习“中国制造2025”受到的极大鼓舞,更加怀念沈鸿老先生。因之,我情不自禁地从书架上取下“尘封”多年的《沈鸿论机械科技》这部指导我当年编辑工作的案头书,重新阅读起来,蓦地想起是年沈老惠送我著作时的谆谆教导——“办报,既要切忌假大空,又要允许‘自由谈,要用辩证唯物论和历史唯物论的观点去考虑问题……”当时听到心里似感“老生常谈”,后来在“办报”的实践中跌了几个“不大不小”的跟头后,才益发懂得沈老的话是多么重要。今天重读这部封面已经发黄了的书稿,浮想联翩,温故知新,这部1986年问世的《沈鸿论机械科技》是中国机械工业发展的足迹,深谋远虑,脚踏实地,薪尽火传,记录的不正是沈鸿先生打造“大国重器”之初衷吗!

通篇文字洋溢“自力更生”奋斗精神

时光倒流至1958年7月,50岁的沈鸿先生已经任命为机电部副部长,他在党代会上奋笔疾书,给毛泽东主席写信,建议自己制造万吨水压机,这个初衷就是解决“中国制造”“生产母机”问题。他激动地说,“机械工业,一说到大型、精密、复杂这三个名词,就可以把很多人吓住,而没有想,人家哪儿来的,为什么我们不行”。“大水压机是制造大发电机、大轧钢机、大化工容器、大动力轴一类的锻件必须的设备。我国要发展机械制造业,就应该有这类设备。”当万吨水压机问世之后,沈鸿先生自豪地说——“现在我国用自己的设计、自己的材料、自己的工厂制造的第一台12000顿自由锻造水压机完成了。试用结果,证明性能良好”——“这是集体智慧的结晶”。“这是自力更生、奋发图强的结果。也是敢想、敢说、敢干和严格、严密、严肃的科学态度的具体表现”。

万事开头难,自力更生迈出了第一步,大戏还在后头。在共和国最困难时期,沈鸿带领他的团队,接续主持了国家急需的多套大型冶金、轧制、锻压设备的设计和制造,为我国冶金、机械、军工的独立发展创建了重要的物质条件。“工欲善其事,必先利其器”。沈鸿先生用毕生精力为国家提供的正是“大国重器”之工作母机。今天,我们看到的“大国重器”之衍生品,无论是蓝天翱翔的飞机、海洋远航的巨轮、大地飞奔的高铁,抑或是生活中不可离开的手机、电脑……相同的基因就是“自力更生”和“艰苦奋斗”精神。

读这部书稿附录的“沈鸿工作年表”,沿着沈鸿前进的脚步,我们可以清楚地看见,“在抗战时期和解放战争时期,沈鸿先生和他的战友们,克服难以想象的困难,为抗日战争和解放战争解决了不少军工和民用生产技术问题”。在新中国成立的初期,他为“一穷二白”的地方工业、农机、电机、煤炭、机械工业的建设和发展付出了汗水和心血。

沈鸿先生的生命轨迹十分清晰,这位忠诚高尚的共产主义战士,正如陈云同志概括的那样——“理想,勤奋,认真”地为党和人民贡献出自己的一切。“大国重器”之魂就是“不忘初衷”永远为人民服务!沈鸿先生1984年曾一再强调,“我们是社会主义国家,生产的目的,是满足人民不断增长的文化与物质生活的需要”。党的十九大精神正是“坚持以人民为中心的发展思想,不断增强人民的获得感、幸福感、安全感”。

内涵丰富体现“严谨求实”科学态度

“严谨求实”的科学态度体现在沈鸿先生的一生中。沈老亲笔绘制的那张著名的“先进机械产品管理图”里,先进的机械产品之内涵应该包括“品种、质量、成套、服务”四项内容。质量——要可靠、耐用、高效、经济、好用、好修、好造、好看。“质量是产品的生命”几乎是沈老的口头禅,逢人必谈,到会必讲,贯彻在一切工作中。“八项十六字,要综合考虑,以求最大的效果,而可靠、好用、好修,又应放在首位。品种——推陈出新,不断发展。既有“高大精尖”,又有“轻小简廉”;坚持标准化,系列化,通用化;机型少,变型多,满足国家建设需要。成套——建成“交钥匙”的工厂,成套是衡量先进和落后的标准,成不了套,开不了工,是最大的落后。服务——现场服务,听取用户意见,客户是上帝。1979年沈鸿先生提出机械工业的发展思路,就是延续至今的“品种、质量、成套、服务”的完整建设路线图。

沈鸿先生非常重视科研人员的培养和科研经费的投入。早在35年前,沈老综观世界发达国家的态势和纵览文字资料,提出“科研费用比重越大,这个国家越富,科研费用越少国家越穷”的科学论断。他引用的1970年“六国”科技发展资料,发人深省,是年美国私营企业有186万名专家,这些专家都是有成就的,作过报告,写有专著的;科研经费高达318亿美元。苏联、日本、联邦德国、法国、英国等紧跟其后,都十分重视科技人才和不惜科研投资。沈老还特别提出“能工巧匠”之重要,即熟练技术工人是真正掌握机器的人。“现在一讲训练就是考大学,成了唯一的路子”。“联邦德国除了大学,还有许多职业学校”……这些30多年前的话语,如今听起来依然像警世的钟声,振聋发聩,可资借鉴。

1984年的早春二月,沈鸿先生应约在轻工业部厅局长会议上作了《轻工不轻,小商品不小》讲话。沈老生长期主管“重工业”,却谦虚地以“自由谈”的名义放谈轻工业在国民经济发展中的重要性。这篇讲话,通俗易懂,旁征博引,有的放矢,谈笑风生,从生活中随手拈来事例,放到国家发展轻工业的现实中去,既讲政策方向,又谈科学管理方法,为轻工业发展描绘出美好蓝图。当年引起强烈反响,今天读来依然启迪后人。30多年前提出“轻工不轻”的建言,旨在扭转长期计划经济遗留下来的工业结构不尽合理性。“重工业是管理基础方面的,轻工业是管理生活方面的”。“我们是社会主义国家,生产的目的,是满足人民不断增长的文化与物质生活的需要”。“重视重工业是对的,轻视轻工业是错的”。“小商品不小”,“叫小商品,但并不小,小商品可是大问题”。沈老从针头线脑、纽扣说到眼镜、剃须刀,从茶壶、水杯说到抽水马桶,从手表、相机说到收音机……这些关系到老百姓日常生活的物品,做到“品种、质量、精致、价廉”还真不是件容易的事。如今的中国以义乌为代表的小商品已然迈出国门遍布世界,是“中国制造”的骄傲;可是一想到“马桶盖”还要从扶桑国背回神州家鄉,益发感到沈老多年前的提出的“小商品不小”的命题是多么重要。这也正是沈老当年讲话中提出的第三个问题,即“产品质量和精神面貌”。沈老当年大力提倡的“积极开展群众性的小改小革活动,是推动技术进步的一项重要工作”,当是今天举国上下开展的“双创”发轫之始。1979年6月,沈鸿老曾在《红旗》杂志上发表谈质量的大块文章,指出“质量这个玩意儿有个历史发展过程”,并附有一张机械部干部耳熟能详的“八卦图”,展示出质量“要有一个很长的锻炼过程”。endprint

正是在这篇讲话中,沈老批评,“报纸上经常宣传一无技术,二无资料,三无设备,四能创造,五能超越世界先进水平。典型的假大空!”“关于科学管理方面,我在一机部时是提倡学外国的……我宣传学习没有宣传光买呀!”沈老最后的结论是,“贯彻党中央的政策,提倡爱国主义,提倡自力更生,提倡艰苦奋斗,提倡勤俭建国,这并不同学习外国先进经验有矛盾,应该是统一的。”“只是向钱看、向洋看,这是危险的。”

呕心沥血编辑百科全书无规矩不成方圆

沈鸿先生的晚年,倾注心血,率领一批机电工程技术人员编写机电行业丛书,诸如大部头的《机械工程手册》、《电机工程手册》、《中国大百科全书·机械工程卷》等影响深远的传世巨著;还亲笔撰文热情推荐美国朱兰博士主编的《质量控制手册》,认为是“管理人员必读之书”。在沈老的笔端,如果说“百科全书贵在增知益人”,那末各种“手册”则是“无规矩不成方圆”的科学工程技术之“法律”。缺乏科学知识,就容易“头脑发热”,往往是想当然,也就一定会触犯“科学规律”,事倍功半,乃至于“头破血流”。沈老耄耋之年仍“不顾老之将至”,率领团队编“天书”,“目的就是为了积累和传播机械方面的科学技术知识”。1985年6月末,亲力亲为《机械工程师手册》的编辑会议,热情洋溢,旁征博引,语重心长地讲述编辑《机械工程师手册》的重要意义和历史渊源。是年末还在伏案为《机械设计》杂志写序言……在香港举办的“中国书展”中醒目地刊发了沈鸿先生的照片和简历,沈老闻后立刻致函,说明《机械工程手册》和《电机工程手册》两部著作,是“国内机械同行特别是执笔编写的两千多名机械、电机专家们共同努力的结果,不能归功于某一个人的作用,并对个别历史年代的錯误,做了更正”。

工程技术人员深知,“手册历来被认为是一种重要的工具书”。沈鸿先生早在1965年“机械产品设计革命化”的会议上就提出编书的建议,无奈“文化大革命”使之一拖再拖,直到1973年重新起步。据沈老的讲述,“当时动员了全国的力量,近500个单位约2000多人参加编写”。用了10年的时间,做到“字字有来历,处处有根据”,体现沈老一以贯之的科学严谨作风。这两部《手册》问世后,受到国内外的一致好评和称赞。这部计25卷3千多万字的书稿,“把我们历史上的东西总结起来,把世界上我们所知道的、能够提高我们水平的东西都归纳进去,应该是很好的书”。沈老欣慰地如是说。

“前事不忘后事之师”。沈鸿先生为我们留下的“万吨水压机”是自力更生创新象征的实物,卷帙浩繁千万文字的书稿是宝贵的精神财富,定将永远激励我们不忘初衷,为人民服务,鞠躬尽瘁死而后已。

远虑践行得益“唯物辩证”思维精髓

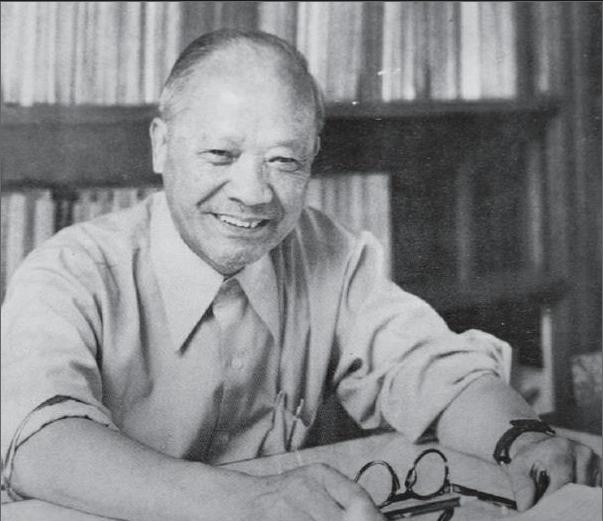

我们从沈鸿先生的简历中,知道他只有“童年时在家乡硖石镇‘米业小学读书四年”的求学经历。可是与沈老共事的人,无论是专家还是干部,都十分佩服他知识渊博,古今中外,天文地理,历史文学,皆有雄厚的根基;尤其是术业专攻的“机械制造”理论知识和实践经验,使之成为自学成才的“专家”和“高干”。我曾几次到过沈老家中去请教“办报”工作中遇到的棘手难题,他和蔼可亲“诲人不倦”的灿烂笑容让你终生难忘;他居室中占满北墙的书架上排满并非整齐的书籍,长案上的钳工工具与即将问世的产品木质模型,都给你留下惊奇难忘的记忆。

《沈鸿论机械科技》字里行间充满着“辩证唯物主义”精神,尤其是在指挥重大设备的建造和指导编辑出版著书立说中,“辩证法”就是沈老的灵魂,充溢其间,无处不在。在12000吨水压机问世后的总结中,沈老说这是“集体智慧的结晶”——“在世界通常情况下,制造这样大的机器所必须的大锻件、大铸件、大机床、大厂房、大专家,在当时的江南造船厂还是‘五大皆空。为什么‘五大皆空能制造出这台大机器呢?是因为应用了《实践论》和应用了《矛盾论》,发挥了集体智慧”。沈老1965年9月撰写了《学习唯物辩证法,搞好设计革命化》的长篇文章,1977年10月发表了《学习辩证法,赶超世界先进水平》的重要讲话,都是“世界观”和“方法论”的完美结合。沈老在1981年3月致胡耀邦同志的信中写道——“向你推荐一本美国杜拉克著,台湾翻译,有论点,有方法,有分析,有事例,如果对照《矛盾论》和《实践论》而阅读,可能相得益彰”。1984年1月作题为《掌握辩证唯物主义,促进科学技术进步》的报告,这年4月初,他在热情地发出“知识就是力量”的号召后,又在4月末提出《要用辩证唯物论和历史唯物论的观点来编书》的指导意见。1985年元旦后,在中国机械工程学会的会议上即席讲话,勉励大家要“重视综合研究,加强哲学指导”,须知,这时的沈老已经是年近80岁的耄耋老人!

沈鸿先生重视唯物辩证法有一个显著的特点,“就是从实践中来又回到实践中去”,从宏观判断大势到微观狠抓落实,从领会党的方针政策到指导具体工作实施,都善于自觉地运用辩证思维,已然养成考虑问题解决肯綮的习惯。1990年3月,我在报刊上浏览到一篇“微观机器人潜入人体血管做微创手术”的科普文章,顿生疑惑,于是去拜访沈老请教这种创意的可能性。沈老认真读过文章后,答复我说,“万吨水压机是大,微创机器人是小,大小是辩证的统一,应该是有可能的,只是需要制作手段成熟。”沈老语重心长地对我说,“办报的人,一定要读几遍恩格斯的《自然辩证法》啊!你现在看,恩格斯讲的那个电,讲的那个电子,今天还是有效;他讲的能,今天还是有效。……恩格斯理解到的,是用辩证唯物论的观点来解释的,所以我说要读《自然辩证法》这样的经典著作。”……如今,我已经进入耄耋老人的行列,戴着老花镜重读沈老的“论机械科技”和回味他的谆谆教诲,也是“不忘初心”的甜蜜回忆罢!沈老的成就被赞誉为“大国重器”开山始祖之丰碑,用他的话说,“我也没有多少知识,只是学习一点辩证法,研究研究世界经验,看看我国现实”。

“新时代”当有“新作为”,我们应当从先驱者的奋斗精神和辩证思维中汲取智慧和力量,为“制造”大国向“智造”“质造”强国的升级换代做贡献谱写新华章。endprint

——沈延毅书法精品展研讨会纪要