羌蛮獠混杂:唐代黎属羁縻州的部族分布

郭声波

(暨南大学 历史地理研究中心,广东 广州 510632)

羌蛮獠混杂:唐代黎属羁縻州的部族分布

郭声波

(暨南大学 历史地理研究中心,广东 广州 510632)

唐代控制大渡河下游及其附近地区的黎州都督府,统属50多个羁縻州,担负着维持川滇走廊交通大道“清溪道”安全的使命。由于境内羁縻部族的分布比较复杂,以前学术界对黎州都督府统属的境域范围不太清楚。史籍记载黎州东南分布着“粟蛮”,正南分布着“邛部六姓蛮”,西南分布着“五部落蛮”,但具体地望仍不太明确。文章在之前对黎属羁縻州分布初步研究基础上,从有关部族与羁縻州的对应关系入手,结合文献、地名、语言资料,基本复原了这些部族的具体分布,揭示了羌、蛮、獠混杂而居的特点,进一步明确了黎属羁縻州的境域范围。

大渡河诸羌;邛部川诸蛮;婆笼川獠蛮;黎属羁縻州

唐代,控制大渡河下游及其附近地区的黎州都督府(治今四川汉源县清溪镇),统属50多个羁縻州,担负着维持川滇交通大道清溪道安全的使命。由于境内羁縻部族的分布比较复杂,以前学术界对黎州都督府统属的境域范围不太清楚。史籍记载在黎州东南分布着“粟蛮”,正南分布着“邛部六姓蛮”,西南分布着“五部落蛮”和“弥羌”*如杜佑:《通典》卷176:“洪源郡,东南到粟蛮部落二百里。”中华书局1988年版,第4637页;李心传:《建炎以来朝野杂记》乙集卷19:“黎州三面被边,西南有五部落,正南有弥羌,东南邛部川。”中华书局2000年版,第867页。。对这些黎属主要部族的民族构成,胡庆钧、蒙默等均有比较详细、系统的研究,他们论证了邛部六姓蛮中的乌蛮都是么些蛮,白蛮是近代尔苏西番的先民,粟蛮即宋代虚恨蛮,是乌蛮别种,么些蛮在南宋以后为彝族先民所逼而向西退缩*胡庆钧:《东蛮考释》,《思想战线》1981年第5期;蒙默:《唐宋时期“东蛮”族属的探讨》,《南方民族史论集》,四川民族出版社1993年版,第221—225页。。笔者大体赞同这些观点,所欲补充的,主要是这些部族具体的地理分布和三王蛮、笮都夷、姐羌、凌蛮、婆笼川生獠等其他黎属羁縻部落的情况,以验证黎属羁縻州的境域范围。

《元和郡县图志》黎州条云:“管羁縻州五十(七)〔四〕,并蛮夷部落大首领主之。”《旧唐书·地理志》谓:“黎州,统制五十四州,皆徼外生獠。”此所谓“黎州”,实指黎州都督府。《新唐书·地理志》则将黎州都督府所属羁縻州归入“诸羌羁縻州”。综合《元和郡县图志》及两《唐书》所记,黎属羁縻州部族实由羌、蛮、獠三种构成,成份较为复杂。多种民族在一个都督府内插花交错分布,在唐代边疆民族地区是不多见的,比较有典型意义。拙著《彝族地区历史地理研究》虽论述了黎属羁縻州的建置沿革,但因篇幅所限,对部族分布的研究未及展开,在此做一后续探讨。

一、西部羌、蛮部落

(一)大渡河诸羌部落

嘉梁(姐)羌《元和郡县图志》卷77:“后周破羌、夷,得此土,因立黎州。”说明唐初黎州境内已有羌、夷二种。《新唐书·南蛮传》载:“黎、邛二州之东,又有凌蛮;西有三王蛮,盖笮都夷、白马氐之遗种。”“亦有姐羌,古白马氐之裔。”这段文字反映的是安史之乱以前大渡河北部的黎州至河南的羁縻邛川州一线交通大道(清溪道)东西两侧部族分布情形。汉唐白马氐主要分布在今川、甘交界地区,三王蛮中的白马氐应是流散在大渡河中下游地区的支系后裔,隋唐时期的名称应是“嘉良夷”“嘉梁羌”,音约“姐羌”。

三王的起始,是先前陷没吐蕃的黎属羁縻州境内的郝、刘、杨三姓酋长于贞元年间(785—805年)重新归附唐朝,唐朝赐封郝全信为和义郡王,刘志辽为恭化郡王,杨清远为遂宁郡王,“废汉源县东有唐三王墓”*曹学佺:《蜀中广记》卷35引旧《志》,《文津阁四库全书》第196册,商务印书馆2005年版,第171页。刘志辽,《旧唐书·南诏蛮传》作“刘志宁”。,谓此。《新唐书·南蛮传》曰:“杨、刘、郝三姓世为长,袭封王,谓之‘三王’部落。”马长寿曾提及,他早年至清溪县(即唐代黎州)调查,见县城附近庙中供奉杨、刘、邓三姓大鬼主,“始知所谓三姓蛮王即其地”,又说:“既言其王为大鬼主,其族为彝族而非白马氐又可知。”*马长寿:《氐与羌》,上海人民出版社1984年版,第25页。“郝”“邓”字形相近,民间往往有所混淆,不足为怪,但马氏根据“大鬼主”的称呼遽认唐代三王蛮为彝族,却可商榷。首先,《新唐书》两处均明确姐羌系白马氐,自有其依据;其次,“大鬼主”一名固然来自彝语“kizw”,但只是“官主”(在唐代羁縻地区即指羁縻州刺史)的汉语音译*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,四川大学出版社2009年版,第21页。,么些、白蛮等非彝语部族的酋长也可能被称“鬼主”,那么作为彝语部族邻族,宋代以来又为彝族所同化的三王蛮,其酋长又何尝不能称为“鬼主”呢?因此,笔者认为至少唐代三王蛮中的姐羌确是羌语支部族,而非彝语支部族。

姐羌主要分布在今泸定县境,杨姓居其南境之蛮宿川(磨西河川),故知杨王所部姐羌是三王蛮中最靠西者。唐朝永徽年间(650—655年)曾为剑山羌所侵,曹继叔平剑山羌,乃以其地置羁縻木属州,后分置野川州。野川即今石棉县西境的田湾河,与蛮宿川比邻。宋代以后,居住在今石棉县境的黎属杨姓(即杨王部落)逐渐彝化,而居住在今泸定县境的雅属杨姓则逐渐藏化。

笮都夷“笮(筰)”又作“苲(莋)”,为古岷江、大渡河、雅砻江下游土著民族之一。《史记·大宛列传》索隐云:“南越破后,杀笮侯,作笮都,为沈黎郡。”《元和郡县图志》雅州荣经县:“邛来山,在县西五十里,本名邛笮山,故笮人之界也。”笮人以善治笮桥(索桥)为名,产马、牦牛,为牦牛羌之一支。唐置羁縻诺笮州于黎州西境,后割属雅州都督府。诺(ЛIX),为羌语“黑色”之意,可能为别于岷江中游之笮人(白狗羌),故有“诺笮”之称,可见笮人乃羌语支民族,但此州笮人被雅属姐羌杨姓统治,不属三王蛮。

《宋史·蛮夷传》曰:“笮都在黎州南,今两林及野川蛮所居地是也。”野川,与雅属羁縻州接界处,即今石棉县田湾河川,在黎州西南。此黎属杨姓已知在田湾河川,属姐羌;刘姓被称为廓清城(今石棉县新棉镇安靖村)道蛮,应是羁縻河东、橛查二州主;余下的郝姓,更在其东的肃宁城(今石棉县东境)。可知刘、郝二姓当属笮都夷,也是羌语支部落。

剑山诸羌部落《新唐书·南蛮传》:“剑山当吐蕃大路,属石门、柳强二镇,置戍守捉,以招讨使领五部落:一曰弥羌,二曰铄羌,三曰胡丛,其余东钦、磨些也。”唐初曾置羁縻米羌州,永徽三年(652年)这些部落曾发动叛乱,侵占笮都夷、姐羌等部。“六年正月,巂州道行军总管曹继叔破胡丛、显养、东鲁等蛮于斜山,克一十余城,斩首七百余级,获马四百余匹,牦牛一万五千头。”*《册府元龟》卷986,凤凰出版社2006版,第11409页。“斜山”必是“剑山”之误,剑山即今石棉、冕宁、九龙间的牦牛山脉。羁縻博卢、合钦、丛夏、附树、米川、大渡、木属、归化、河东、甫岚、昌明十一州盖即永徽六年(655年)平剑山羌后所置。但有一点应当注意,此剑山五部落,只有弥羌、铄羌、胡丛三部落是羌族,即古牦牛羌后裔,显然不是大渡河中游古白马氐后裔的特浪羌(嘉良羌、姐羌)“五部落”。

《四川通史》曾指出:“剑山即今冕宁县境内的牦牛山。剑山以北,为铄羌、弥羌之地。”*李敬洵:《四川通史》第3册,四川大学出版社1993年版,第135页。笔者曾进一步考证,铄羌在今石棉县南境,本归化州之地*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第416、406、29—30页。。《宋史·蛮夷传》曰:“阿宗蛮,在(黎)州西南二日程”,即此。另外,今石棉、九龙、康定一带有人口总数15000自称“mn”的土著居民木雅人,即藏文史书上的“minyag”,汉文史籍中的“弥药”*戴庆厦等:《藏缅语十五种》,北京燕山出版社1991年版,第98页。,当即弥羌后裔。是则弥羌又叫米羌,原住区在剑山西北一带*冯汉镛:《唐代西蜀经吐蕃通天竺路线考》,《西藏研究》1985年第4期。,即今石棉县西部、九龙县东部。具体说来,今石棉县之松林河谷,盖即唐之米川,本米羌州之地。《宋史·蛮夷传》曰:“西箐蛮,有弥羌部落,在(黎)州西三百里。”前引《建炎以来朝野杂记》却说弥羌在黎州正南,实际上应是西南。

胡丛部落,可能与置于今九龙县境的丛夏州有关*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第416、406、29—30页。,兹不赘述。

(二)剑山白蛮

东钦蛮剑山“五部落”之一的东钦,前引《册府元龟》作“东鲁”,唐樊绰《云南志》卷1则作“束钦”,“束钦两姓在北谷,皆白蛮”,疑皆为“东钦”之误。《云南志》又载:“台登直北去保塞城八十里,吐蕃谓之北谷,天宝以前巂州柳强镇也。”“北谷”盖今冕宁县北部地区。黎属羁縻州有上钦、合钦二州,当以东钦两姓白蛮部落置。至宋犹存,《宋史·蛮夷传》:“保塞蛮,在(黎)州西南三百里。”冯汉镛谓在今冕宁县安宁河上游的河坝堡子*冯汉镛:《古代四川在科学上的贡献》,《巴蜀科技史研究》,四川大学出版社1995年版,第96页。,即今大桥镇大堡子一带,可从,然又谓其辖境北至今石棉县安顺场,则失之过远。

白蛮的族属,笔者曾有论述:“白蛮是唐代与乌蛮杂居的主要族群,一般认为他们是以汉、晋僰人为基础,吸收汉人成分,长期融合而成,大体分为东、西、北三部分。北部白蛮称为‘剑山白蛮’‘婆盐白蛮’等部,不仅有汉人、僰人成分,而且还有么些蛮和羌人成分。宋元以后有的被汉化,有的被称为尔苏西番、普米西番。”*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第416、406、29—30页。

(三)剑山乌蛮

显养蛮为剑山“五部落”之一。笔者在《彝族地区历史地理研究》一书中推测唐初巂属之羁縻丘卢州,应以曲罗、显养等部落置。永徽末年为巂州道行军总管曹继叔讨平,别置为附树州,开元中又分曩贡川置郎郭州。贞元年间,韦皋累破吐蕃于黎、巂二州,吐蕃曩贡节度婴婴等率其部落来降,其中有的部落就是来自嵬龙城的么些蛮,安置他们的地方称为蛮宿川。可见显养蛮应是么些蛮之一部,唐代亦称其为乌蛮。

二、东部蛮、獠部落

(一)邛部川乌蛮

《新唐书·南蛮传》载:“勿邓地方千里,有邛部六姓:一姓白蛮也,五姓乌蛮也。”后又详记邛部六姓名称,“新安城傍有六姓蛮:一曰蒙蛮,二曰夷蛮,三曰讹蛮,四曰狼蛮,余勿邓及白蛮也。”以下先述五姓乌蛮。

勿邓蛮本是邛部六姓蛮中的一个小部落,然如《云南志》《新唐书》所示,“勿邓”一名在安史之乱以后指称的部族范围已经扩大,一是指包括邛部六姓蛮在内的大部落,一是指包括邛部六姓、初里五姓(今喜德县境)、东钦二姓、雷蛮三姓(今冕宁县境)、粟栗二姓(今峨边县境)、梦蛮二姓(今甘洛县境)诸蛮部落在内的大部落联盟。之所以如此,是因为勿邓部落在其中起了核心作用,其酋长常担任部落联盟首长——大鬼主的缘故。

由于《新唐书》将唐后期的勿邓列入两爨蛮,有人误认为勿邓乃至虚恨也是彝族先民,如谓“斯兹土司祖先为唐代勿邓蛮”*龚荫:《中国土司制度》,云南民族出版社1992年版,第360页。,方国瑜力辩其非*方国瑜:《彝族史稿》,四川民族出版社1984年版,第383、407页。,可参。邛部乌蛮部落后来有的西迁,受吐蕃统治而逐渐吐蕃化,成为近代西番人的先民之一。有学者研究认为,西番人的语言都应该属于羌语支*孙宏开:《川西民族走廊地区的语言》,《西南民族研究》(1),四川民族出版社1983年版。。又,今云南宁蒗纳西族自称摩梭人,即古么些之裔,不承认与操彝语支语言的丽江纳西族同种。说明邛部川么些蛮在唐代为操古羌语支语言的“乌蛮”,宋代以后乃有分化,西迁者仍保留古羌语支语言,留居者受彝族同化,改用彝语。又据旧时彝族传闻,越西、普雄、甘洛县境古时都是西番人居地,后来才被彝族新基家(或译斯兹、森则、申吉、省者、省兹列)——岭氏的祖先赶到石棉、泸定一带去的*《四川彝族历史调查资料档案资料选编》,四川省社会科学院出版社1986年版,第89页;马长寿:《彝族古代史》,上海人民出版社1987年版,第21页。。这种传说佐证了勿邓原为么些人的观点。

邛部六姓蛮原本住在邛部县城新安城(今越西县新民镇)旁,即知“邛部六姓”之“邛部”实指“邛部川”——今牛日河—尔觉河—越西河一带,又称长川,故贞元中勿邓部落联盟大鬼主苴嵩复附唐时,兼任邛部团练使,封长川郡公。

方国瑜谓勿邓城在邛部川*方国瑜:《中国西南历史地理考释》,中华书局1987年版,第503—505、503页。,即邛部县城东北不远处的尔觉河畔。《大元混一方舆胜览》卷中载:“邛部州:古邛部川也,蛮名普古笼。”“笼”音“lur”,是彝语“城”的意思,普古笼即“普古城”。今新民镇东北20公里有白果乡(旧顺河乡),其名与“普古”音近,疑即其地,亦即黎属羁縻州中的邛川州,部落范围约当旧越西县顺河区。

蒙默则谓:越西县城东北二十里王家屯古城(今新民镇)彝族称之为“乌托尔苦”,意即“乌托城”,当即《元史》之“乌弄城”,“乌弄”当即“勿邓”之异译,亦即《宋史》邛部川蛮之“笼瓮城”。“尔苦”,音“lurkur”,也是彝语“城市”之意*蒙默:《唐宋时期“东蛮”族属的探讨》,《南方民族史论集》,第203页。。此乌弄城即唐代邛部县城新安城,蒙氏将巂州属县与黎属羁縻州共置一城,殊悖唐代行政制度,恐非。至于马长寿所谓“最大的一个部落联盟叫做‘勿邓’,它的首邑在邛部的奴诺城,就是现在的西昌县治。”*马长寿:《彝族古代史》,第100页。不知所据为何,不敢苟同。而《四川通史》第3册所谓“勿邓部落在邛部东南三百五十里(《蛮书》卷1),即今美姑县牛牛坝一带”,方国瑜早已论证《云南志》此处“邛部”二字为“黎州”之误*方国瑜:《中国西南历史地理考释》,中华书局1987年版,第503—505、503页。,故《四川通史》说亦不可取。不过,既然勿邓在黎州东南三百五十里,则足以否定《宋史·蛮夷传》关于“邛部州在(黎)州东南十二程”的说法。据笔者考证,黎州至邛部县才六日程*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第389、388页。,一般情况下黎州至勿邓不会超过此数。

蒙蛮、梦蛮胡庆钧、蒙默谓“蒙蛮显即梦蛮之异写,即么些族”,可从。但蒙蛮只是邛部六姓蛮中的一姓,而梦蛮却有三姓,即使《新唐书·南蛮传》可能对东蛮部落有重复的记载,也不至于将一姓的蒙蛮重复成三姓的梦蛮。所以笔者认为,蒙蛮与梦蛮既有联系又有区别。谓其有联系,即两者同族,居地相接;谓其有区别,即蒙蛮一姓居邛部川新安城附近,为勿邓部落联盟核心——邛部六姓之一,梦蛮三姓居琵琶川,为勿邓部落联盟之别部。《云南志》卷4载粟蛮、雷蛮、梦蛮皆在邛部、台登东西散居,《新唐书·南蛮传》则谓其“散处黎、巂、戎数州之鄙”。邛部指邛部川,台登指巂州台登城(今冕宁县泸沽镇),综合其意,是说三种蛮散布于今泸沽镇到牛日河一带地区,此区正处于黎州都督府、巂州都督府和戎州都督府辖地的交界地带,也可以说是它们的“边鄙”,那么梦蛮应居于黎州都督府东南鄙、邛部川之东,今甘洛县牛日河以南的甘洛河流域,蒙蛮,则在甘洛河口一带。据《云南志》卷4及《资治通鉴》卷235,梦蛮酋长苴梦冲也作过勿邓部落联盟首领,因潜通吐蕃,扇诱群蛮隔绝云南使者,贞元七年(791年),西川节度使韦皋遂遣巂州刺史苏隗就杀苴梦冲。“就”字,《新唐书·南蛮传》作“召至琵琶川”,可见琵琶川在今甘洛河口新市坝一带,即蒙蛮东川州。黎州羁縻州又有比川、比地二州,疑在琵琶川,属梦蛮。《宋史·蛮夷传》提到黎州诸蛮有“乌蒙蛮,在州东南千里”,则是将今昭通地区的乌蒙部与黎州的蒙蛮混淆了,不足取。

夷蛮唐末五代时有平夷城,当云南通黎州大道,明代曰“平夷堡”*详见王溥:《五代会要》卷30,上海古籍出版社1978年版,第478页;曹学佺:《蜀中广记》卷34引《土夷考》,第167页。,蓝勇考在清溪关北侧之平等村(今属汉源县河南乡)*蓝勇:《四川古代交通路线史》,西南师范大学出版社1989年版,第83页。。“平夷”一名当与“夷蛮”有关,夷蛮部落可能在清溪关南侧的大定城(今甘洛县海棠镇)附近。大定城以前叫和集镇,唐初曾置和集县*郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第389、388页。,而黎属羁縻州有和良、和都二州,州名与“和集”有关,和都州似以夷蛮部落置,在甘洛县中部(旧玉田区)。宋代黎州城南一百五十里有净浪蛮*《宋史》卷496:“净浪蛮,在(黎)州南一百五十里。”中华书局1977年版,第14231页。,盖即此部后裔。《读史方舆纪要》卷74载,明万历年间(1576—1620年)于邛部长官司东接峨眉县界处亦曾置有平彝堡,与唐末五代平夷城当非一地。

讹蛮蒙默认为即“凹夷”,为纳木依西番先民,可备一说。方国瑜则推测为罗哥谷蛮。按《新唐书·南蛮传》,安史之乱以前巂州之北有罗公蛮,“公”,当系“谷”之误,今冕宁县泸沽镇东泸沽峡,唐曰“罗谷”*郭声波:《唐代巂属羁縻州及其部族研究》,《历史地理》第20辑,上海人民出版社2004年版,第28—29页。,显见罗哥谷蛮即泸沽附近的罗谷蛮,而非邛部川之讹蛮,方说未当。按邛部川六姓蛮地望已考三姓如上,今越西县东南部(旧申果庄区)及昭觉县北部(旧比尔区)尚是空白,故可推测为唐代讹蛮分布地,置为羁縻久护、护川二州。越西县南部旧有“俄作八呷”“俄作东呷”等地名,即彝语“西番堡前”“西番堡后”的意思*《四川彝族历史调查资料档案资料选编》,第89页。,彝族称此地原住西番为“俄作”,或许与讹蛮有关,即宋代以后讹蛮有过西迁。

狼蛮《新唐书·南蛮传》:“贞元中,狼蛮亦请内附,补首领浪沙为刺史,然卒不出。剑南西川节度使韦皋檄嘉庆兼押狼蛮。”蒙默以为即《宋史·蛮夷传》提到的黎州南一百五十里之“净浪蛮”。按宋时黎州在今汉源县九襄镇,其南一百五十里乃今甘洛县北界,而据《新唐书·南蛮传》,贞元中,剑南节度使韦皋命戎州管内驯、骋、浪川三州大鬼主董嘉庆兼押狼蛮。驯、骋、浪川三州地约在今雷波、金阳、宁南县,与甘洛北部不相接,而与美姑县相邻,则可知狼蛮实处邛部川东南,今美姑县西、南部,与甘洛北部的净浪蛮无关。方国瑜以巂州北之浪稽蛮在邛部以北的清溪关附近,故以字音对之,推测“浪稽即狼蛮”*方国瑜:《中国西南历史地理考释》,第507页。,但是《资治通鉴》卷250载,浪稽部曾助南诏攻巂州,显然见浪稽在巂州附近,距清溪关或越西县东南部皆尚远,此说亦不得成立。

(二)邛部川白蛮

邛部六姓之一为白蛮,可能分布在靠近黎州的甘洛县北部(旧田坝区),唐前期置为羁縻和良州。族属与剑山白蛮相似。

(三)粟栗乌蛮

粟蛮樊绰《云南志》卷4云:“粟栗两姓蛮、雷蛮、梦蛮,皆在邛部、台登城东西散居。”*向达:《蛮书校注》:“粟栗,《内聚珍本》《四库本》诸本俱作粟栗,只《备征志》《渐西本》误作栗粟。”中华书局1962年版,第105页。粟栗两姓蛮,《新唐书·南蛮传》作“粟蛮”,马长寿、赵吕甫则以为“粟栗”必为“栗粟”倒误,今即“傈僳族”*马长寿:《彝族古代史》,第78页;赵吕甫:《云南志校释》,中国社会科学出版社1985年版,第173页。,向达、蒙默已辩其非,蒙氏以为“粟蛮应当就是虚米西番(或称虚恨),‘粟’‘虚’音近,‘米’‘恨’都是‘人’‘族’之意,当是唐时把虚米西番译写为‘粟蛮’,宋时译写为‘虚恨’。……粟蛮是虚恨,是乌蛮别种。”然而关于“虚恨”一词的含义,宋人已有与蒙默迥然不同的诠注:“虚恨乃乌蛮之别种,所居高山之后,夷人以‘高’为‘虚’,以‘后’为‘恨’,故名焉。”*李心传:《建炎以来系年要录》卷124,绍兴八年十二月,中华书局2013年版,第2351页。所以尽管蒙默释“粟蛮”为“虚恨”胜于释“粟蛮”为“傈僳”,但他将“虚恨”比为“虚米”却未为得。在包括被称为语言活化石的川西民族走廊史兴语(即虚米西番所操语言)等7种语言在内的藏缅语族50种语言词汇中,由古么些语发展而来的纳西语表示“高”的单词“ʂua”和表示“深”的单词“xo”分别与“虚”“恨”相近*参见黄布凡等:《藏缅语族语言词汇》,中央民族学院出版社1992年版,第323、328页。,除此而外,没有哪个语种的词汇能够享此“殊荣”。由此可见,唐代粟蛮也是么些种,樊氏可能误衍一“栗”字,“粟栗”不太可能是“栗粟”的误倒。“粟”来源于该蛮自称“ʂua”,意即“高处(人)”,宋人翻译为“虚恨”,则是“高山深处(人)”的意思,语源与前者同出一辙,“后边”与“深处”在这里含义是一样的,宋人诠注准确无误。

关于唐代粟蛮的分布,《通典·州郡典》有云:“洪源郡(即黎州)……东南到粟蛮部落二百里。”前揭《云南志》《新唐书·南蛮传》皆载粟蛮、雷蛮、梦蛮分布于黎、巂、戎三州都督府辖地交界地带。梦蛮居今甘洛县南部,属黎府;雷蛮即罗落蛮,居今冕宁县泸沽镇一带,属巂府;粟蛮居地在邛部川乌蛮的东南,今峨边县一带,属黎州都督府之东鄙而近于戎府。

《新唐书·南蛮传》又载:黎州“南路有廓清道部落主三人,婆盐鬼主十人”。《四川通史》以为“婆盐即《隋书》之薄缘夷”*李敬洵:《四川通史》第3册,第128页。。按薄缘夷在附国南,今甘孜州南部或凉山州西部近滇一带,非黎府管辖所及,故此说非。笔者以为“婆盐鬼主十人”当以“婆盐等官主(刺史)十人”解之,“婆盐”(pun)即黎属羁縻州“甫萼”之异译,治罗护镇,在今乐山市金口河区和平乡,余九刺史,即辄荣、苍荣、秦上、剧川、贵林、上贵、胣、滑川、牒琮各州酋首,分处大渡河南北。其河南地区相当于今金口河区和峨边县,正是粟蛮的居地。

凌(栗)蛮《新唐书·南蛮传》云:在“黎、邛二州之东”,邛州治今邛崃县,故后人往往以为凌蛮分布地在今洪雅、丹棱一带。按元和年间(806—820年)白居易替宪宗草有一篇给当时剑南节度使武元衡的诏令:“省所奏,当管南界外生蛮东凌六部落大鬼主苴春等,以所管子弟百姓等二千余户请内属黎州,并奏南路蕃界消息者具悉。”*李纯:《与元衡诏》,《全唐文》卷664,中华书局1982年版,第2992页。东凌蛮既然是剑南节度“南界外生蛮”,足证必在大渡河以南,《新唐书》之“黎、邛二州之东”,当是“黎州、邛部川之东”或“黎、邛川二州之东”的误记。前引《云南志》提到有“粟栗两姓蛮”,与“雷蛮、梦蛮,皆在邛部、台登城东西散居”,且考粟蛮居于邛部川乌蛮之东(今峨边县境),则“粟栗两姓”当断作“粟、栗两姓”,“栗蛮”即居于邛部川以东的“凌蛮”。大概安史之乱后,凌蛮一度归附南诏,后来东凌蛮统一了整个凌蛮,做了“六部落大鬼主”,元和间复请内属。

《新唐书·南蛮传》又载,德宗年间,嘉州绥山县婆笼川生獠诱东凌生蛮为乱,有人请在“东凌界”置栅防守。《四川通史》分析:“婆笼川即婆笼江,今名马边河,其地为生僚所居。东凌为凌蛮的一支……东凌界当在婆笼川。如此,凌蛮当在今马边河以西的峨边县西溪河流域。”*李敬洵:《四川通史》第3册,第138页。东凌与婆笼川生獠的分界,固然在马边河上游,但峨边县境的居民是粟蛮,不是凌蛮,则唐人欲置栅处应在今马边县南部山岭,与今美姑、雷波接界处。凌蛮当在今美姑、雷波县境,唐代前期曾经设置明昌、明川、剥重等州。

有学者认为凌蛮是明代邛部州土司岭真伯的祖先,明清时期称为“岭夷”,以岭(凌)为姓,渊源于此*马长寿:《氐与羌》,第25页;《彝族古代史》,第102页;李敬洵:《四川通史》第3册,第138页。。岭真伯的后裔代为邛部土司,传至中华人民共和国成立前为岭邦正承袭,系彝族无疑*参见龚荫:《中国土司制度》,第360页。。不过至迟元代凌蛮仍被称为“么些种”,如史载:“摸索关,府南三百里,当蛮夷溪口。蛮有摩些种,洪武初,禁私茶不得入蛮境,俗呼为摩些关,语讹为摸索也。”*顾祖禹:《读史方舆纪要》卷70《叙州府》,中华书局2005年版,第3318页。蛮夷溪口在今屏山县新市镇,蛮夷溪即今西宁河。所谓“摩些种”者,应是对分布于雷波县北境西宁河中上游凌蛮后裔的称呼。笔者推测,凌蛮可能在宋元时期已经彝化,但不解详情的内地汉人仍以“么些”视之。

(四)大渡河白蛮

《宋史·蛮夷传》云,黎州东南一百里有白蛮,似即邛部六姓之白蛮部落。然上文已考证最近于黎州的和良州为邛部白蛮居地,至黎州已有一百四十里,里数相差较大。而且《宋史》所举黎州十二种蛮还将邛部川蛮与白蛮并列,说明此白蛮不在邛部六姓之中。因此不妨作另一解释:从方位道里看,此白蛮当在今金口河区大渡河北,即羁縻辄荣、秦上二州之地。所谓“婆盐(甫萼)等鬼主十人”之中,即包含了此二州白蛮酋首,姑称其为“婆盐白蛮”,族属已如“剑山白蛮”所论,可称其为“大渡河白蛮”。其地当嘉州通黎州的定蕃路,相对于嘉州通大定城的铜山道(虚恨大路)而言更加偏僻,也可能被称为“小路”或“小道”*定蕃路和铜山道(虚恨大路),参见郭声波:《彝族地区历史地理研究》,第389—390页。蓝勇:《四川古代交通路线史》(第146页)以铜山道(阳山江道)为小路,以别于川滇大路(清溪道),与此不同。,故宋时称其为“小道虚恨姓”或“小路蛮”,以区别于“虚恨蛮”(大路虚恨)。宋熙宁八年(1075年)以后,户不满千的小道虚恨为虚恨蛮所并,虚恨蛮始与黎州接壤*参见李焘:《续资治通鉴长编》卷267注引《云南买马记》,中华书局1986年版,第6539页;李心传:《建炎以来朝野杂记》乙集卷19,第867页。。

(五)婆笼川獠蛮

《新唐书·南蛮传》载:“贞元中,嘉州绥山县婆笼川生獠首领甫枳兄弟诱生蛮为乱,剽居人,西川节度使韦皋斩之,招其首领勇于等出降。或请增栅东凌界以守,皋不从。”《四川通史》认为“婆笼川即婆笼江,今名马边河,其地为生獠所居”*李敬洵:《四川通史》第3册,第138页。,其说可从。黎属羁縻州有时蓬、上蓬、比蓬等州,反映它们分布在与“蓬”这一地理或部族名词有关的地区。“蓬”可能指婆笼川,“婆笼”急读即为“蓬”。婆笼川獠蛮唐代贞元中复为“生獠”,显见羁縻州已废,故地改属嘉州绥山县。前文已据《旧唐书》说明,黎属羁縻州有獠,而马边河流域正是距黎州最近的獠人分布地。其首领甫氏,属壮侗族族仡佬语支民族,古僰人遗裔。

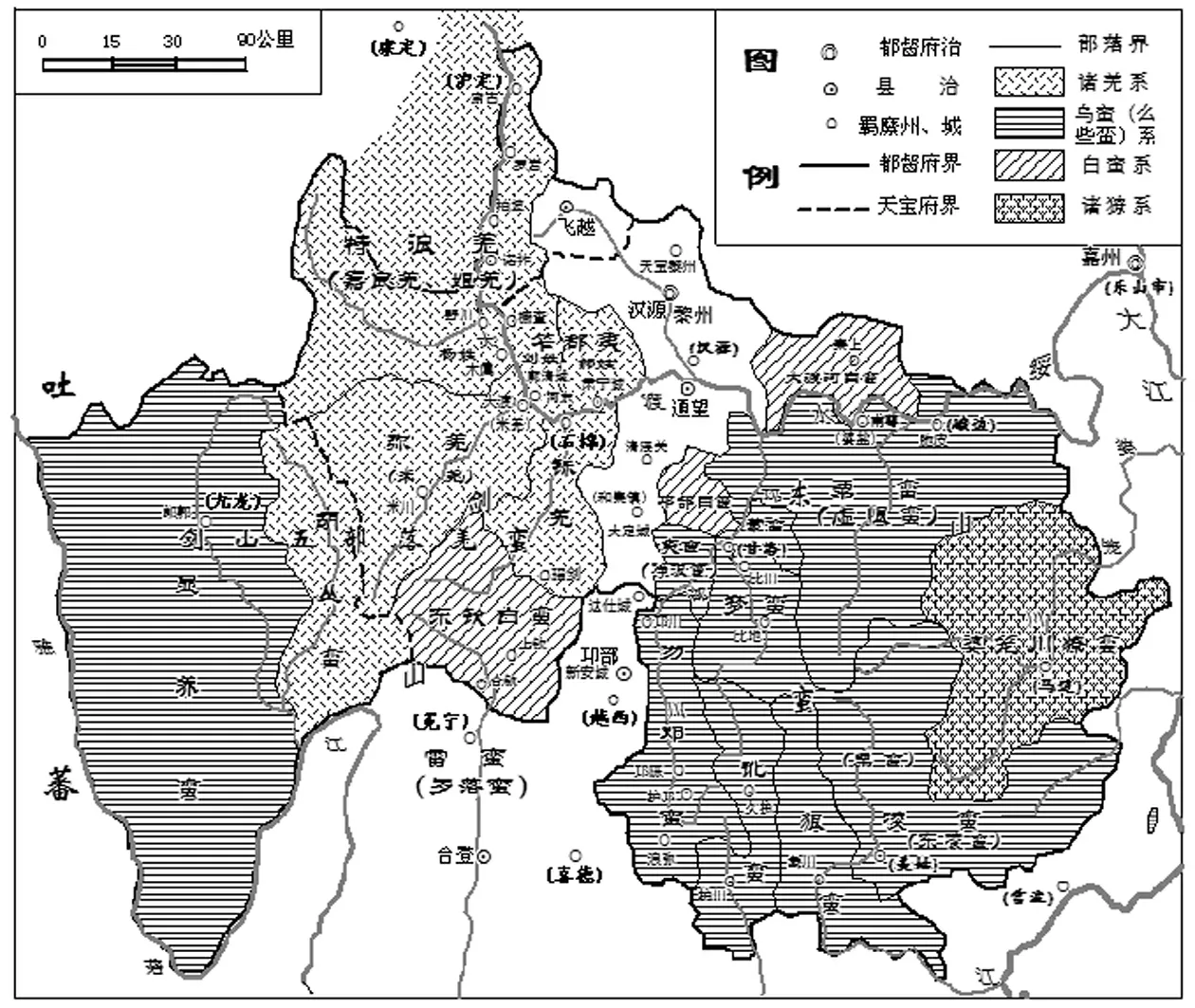

唐代开元末年大渡河下游黎属羁縻州部族分布图

从以上复原的黎属羁縻部族分布的情况来看,总范围大致在今四川大渡河下游的汉源、石棉、甘洛、越西、峨边五县及附近的马边、美姑、冕宁、九龙等县部分地区,并未到达以前有人以为的泸定、康定一带。大抵,西部以藏缅语族羌语支民族为主,如大渡河诸羌部落、剑山诸羌部落,又有剑山白蛮部落和剑山乌蛮(么些种)部落混居其间,与黎州都督府初领羁縻罗岩、索古、柏坡、诺祚、木属、大渡、河东、归化、甫岚、昌明、博卢、合钦、米川、丛夏、附树等州有对应关系;东部仍以羌语支民族为主,如邛部川乌蛮部落、粟栗乌蛮部落,均属么些种,亦称东蛮,又有大渡河白蛮部落和壮侗语族仡佬语支的婆笼川生獠部落等混居其间,与黎州都督府初领羁縻秦上、辄荣、剧川、下蓬、蓬矢、明川、象川、东川、和都、和良等州有对应关系,如上页图。因此,黎州都督府统属的地区正处诸羌部落区的南缘,诸蛮部落分布区的北缘,诸獠部落分布区的西缘,故呈现羌、蛮、獠混杂的格局。羁縻州数多而地小,正在于部族成份之复杂,其复杂程度在整个唐代沿边都督府地区都是比较罕见的。尽管黎州都督府担负的部族管理任务较为艰巨,但因其地处川滇走廊咽喉地带,虽历经吐蕃、南诏反复争夺而汉地王朝终不放弃,一直坚持到宋元时期,仍用黎州安抚司这一建制替代黎州都督府。

Qiangs(羌),Mans(蛮)andLaos(獠)Mixed:TheDistributionsofTribesofJimiChowofLichowMilitaryPrefectureintheTangDynasty

GUO Sheng-bo

(Historical Geographic Research Center, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

The Lichow(黎州)military Prefecture, which controlled the downstream of Dadu River and nearby areas, had possessed more than fifty Jimi(羁縻) Chows in the Tang Dynasty and bore the mission of maintaining the safety of a vital communication line called Qingxi Dao(清溪道)between Sichuan and Yunnan. Owing to the complicated distributions of the various tribes in this area, we could not very clear about the border and realm of Lichow. Referred to the historical records, we know the southeast of Lichow distributed Suman, the due south was Qiongbu(邛部) Six Surnames Barbarians, and the southwest located Five Tribes Barbarians, but the specific locations remain unknown. Based on the previous researches of the Jimi Chows’ distributions in Lichow military Prefecture and the corresponding relations between tribes and Jimi Chow, this paper basically recovered the clear distributions of these Qiang, Man and Lao tribes, and revealed the mixed pattern of living of them, and furthermore, specified the border and realm of Lichow military Prefectureby combining the materials of literature, place names and language.

Qiangs along Dadu(大渡) River; Mans in Qiongbuchuan(邛部川); Laos and Mans in Polongchuan(婆笼川); Jimi Chows of Lichow military Prefecture

K242

A

1005-605X(2017)06-0056-06

[本文为国家社科基金项目“羌族历史地理研究”(11BZS079)的阶段性成果。]

郭声波(1959- ),男,四川泸州人,暨南大学历史地理研究中心教授、博士生导师。

责任编辑:郝红暖