小城镇与新农村融合发展

—— 黔南州特色小城镇发展见闻录

文_当代贵州全媒体记者 / 吕跃 袁航 王法

小城镇与新农村融合发展

—— 黔南州特色小城镇发展见闻录

文_当代贵州全媒体记者 / 吕跃 袁航 王法

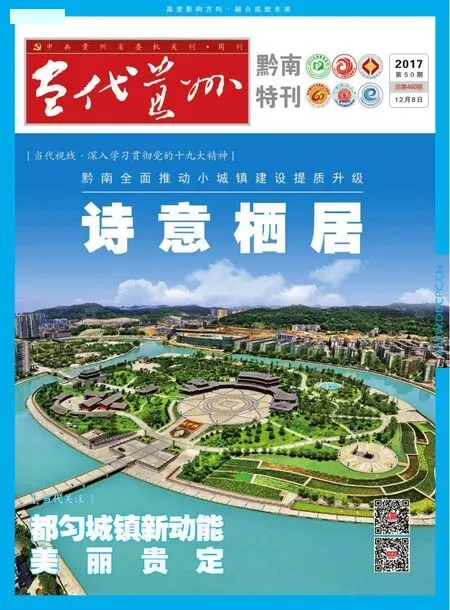

惠水县好花红镇好风光。(好花红镇党政办公室供图)

黔南州坚持特色小城镇、功能小城镇与新农村建设融合发展,有效推动全域旅游、文化传承、乡村振兴、脱贫攻坚不断取得新成果,助推全州同步小康创建。

小城镇建设是同步小康创建的重要内容,是消除城乡二元结构的重要途径。黔南州坚持特色小城镇、功能小城镇与新农村建设融合发展,坚持政策先导、规划引领、产业支撑、建管并重,建成了惠水好花红、瓮安猴场、荔波甲良、福泉牛场等一批功能不同、各具特色的小城镇,有效推动全州全域旅游、文化传承、乡村振兴、脱贫攻坚不断取得新成果,助推全州同步小康创建。

好花红镇:涟江河畔歌养心

“越来越多的人因为‘好花红’三个字来到这里。”惠水县好花红镇副镇长罗家胜告诉记者:“我们抓好民族特色文化传承和弘扬,保护和恢复了以好花红村为中心的布依村寨建筑群。正在建设的‘好花红’音乐小镇,创建‘好花红’民族文化中心,将会提升‘好花红’品牌的感染力。”

为唱响“好花红”旅游品牌,好花红镇坚持举办“好花红”艺术节、“好花红”民歌节、“金钱橘”采摘节等。创作了数字电影《好花红》、歌曲《想涟江》等一批优秀的民族文艺作品,坚定了好花红民族文化自觉和自信。

以好花红AAA级景区为核心,好花红镇将景区规划与百鸟河数字小镇、天坑喀斯特地质公园、青河苹果采摘园和渔梁河国家湿地公园四个景区连为一体,交互展现自然、民俗、文化、农耕、传统和时尚元素,共同打造集观光体验、主题度假、生态游乐、郊野休闲为一体的精品旅游线,构建“一核四区”的全域旅游发展格局。

“唱响好花红民族绚歌,奋力打造民族地区创新示范区,在小城镇建设过程中,我们将城镇发展与文化传承相结合,在建设中融入传统文化元素,形成好花红城镇化独特的风景线。”罗家胜说。

好花红镇的小城镇建设中,恢复和保护了布依村寨建筑群。位于好花红村辉岩寨的中华布依第一堂屋,修建于清道光年间,整栋建筑结构为典型的布依族“杆栏式”,里面陈列着布依族的纺织、刺绣、服饰、炉灶、生产工具及生活用具等。如今,这里已是游客最喜欢的景点之一。

作为贵州100个示范小城镇之一,在村庄风貌建设上,好花红镇把布依族民居特色作为镇村建设的主要基调,确定了“黑瓦、白墙、灰边、挑檐”为主的好花红村布依寨房屋风貌建设风格,投入6000余万元进行改建。

结合布依寨历史道路风格和旅游发展需要,好花红镇确定了“木栈、石板巷道”及“白改黑”“白改彩”为道路改造风格,投入3000万余元,完成 “小康路”改造建设。依托好花红村真山真水,投入5000万元,完成村寨文体广场、文化长廊、风雨桥、景观花卉等“小康寨”项目建设。

按照“一片花、一条河、一首歌、一条街、一个业态”的思路,好花红镇打造了核心面积为300亩的“桔香花海”,开发“涟江河”,唱响“好花红歌”,新建“电子商务街”,发展大数据产业。构建起“互联网+”电子商务体系,走出一条以乡村旅游产业和农村电子商务带动的小城镇发展之路。

好花红的旅游日渐红火,惠水县庖汤农家乐餐馆老板王科国感受深刻。2007年初,王科国的农家乐开业。“生意惨淡!”王科国用了这四个字形容当时的情境。饭店开了关,关了又开,王科国的农家乐断断续续地维持着。随着小城镇建设的推进,当地旅游业风生水起。王科国的生意现在越来越好了。

2013年开始,好花红镇加快小城镇建设的步伐,以好花红村为核心,大力发展乡村旅游,当年完成投资7050万元。此后,好花红镇的小城镇建设投资年年增长,2014年完成投资超过3.8亿元,2015年投资超过4.5亿元,2016年完成投资超5.8亿元,2017年预计投资将突破6亿元。

与此同时,好花红的乡村旅游经济也水涨船高。发展农家乐45家,农家民宿11家;新增微型企业149户,来好花红旅游游客月均达15万人次,旅游总收入突破3亿元。王科国的农家乐年收入也保持在30万元以上。

串点成线、连线成片,好花红镇建成集农耕体验、康体养生、休闲度假于一体的乡村旅游线路,带动了旅游经济的繁荣。依托旅游聚集的人气,好花红村中涌现出一批土特产店、布依族手工艺品店、民族酒吧、休闲吧、小吃店、特色餐厅等,服务承载能力不断增强,产生了良好的乡村休闲旅游效应。

猴场镇:文化兴镇添魅力

“奢香夫人行居”“宋钦故居”“傅玉书故居”“草塘安抚司署”“牂牁古治”“红军干部团休养连旧址”……行走瓮安猴场镇,一

处处人文景观透过古色古香的青砖灰瓦,向人们诉说着千年文明古镇重焕生机的故事。

在草塘晴雨双面大戏楼前,60多岁的申先富正在过戏瘾。他说,“作为一名戏痴,得戏台如此,夫复何求!”

草塘晴雨双面大戏楼占地2158平方米,建筑面积达4650平方米,投资8000余万元。

“晴雨双面大戏楼的重建,不仅竖起当地的地标性建筑,更是猴场对历史的重新审视和文化兴镇的具体实践。”猴场镇党委书记宋鹏认为,大戏楼的搭建,折射出猴场的巨变。

为展现草塘千年古邑的厚重历史文化,提升旅游档次,瓮安立足打造秀甲黔中的精品旅游胜地这一目标,将城镇建设与打造旅游名镇有机结合,全面展开了草塘古邑区的建设。

镇长朱仕祥告诉记者,瓮安县投入20多亿元建成草塘双面大戏楼、进士楼、旗山书院等一批复古建筑,修复了傅玉书故居、猴场会议会址、毛泽东行居等一批历史文化建筑,新建了猴场会议陈列馆,草塘“十二塘”建设也正如火如荼地推进中。

如今的草塘已成功挤入“全省100个重点旅游景区”、全省“十佳特色旅游城镇景区”,并荣获“中国最具文化遗产旅游目的地”“贵州旅游最具公众影响力十大品牌”等称号。

古邑区内正在恢复建设的项目还包括内阁中书第、黔山进士楼、湖广会馆、土司衙门等。虽然功能不同,但整体建设风格统一,不论是建筑、道路、街景、雕塑,还是颜色,都凸显了猴场古镇的历史文化特色。

面对如此丰富的多元文化,如何把这些文化挖掘体现出来,一直是猴场在思考的问题。

宋鹏表示,猴场镇提出“康养福地·健康小镇”的发展定位,希望把所有的文化串成项链,用文化特征来体现文化魅力。

“文化的影响力和渗透力是持续的。文化是旅游产业发展的灵魂,没有文化的城镇是苍白的,在猴场的打造过程中,我们深入挖掘文化内涵,支撑特色小镇发展,用文化做旅游,以旅游带动发展。”宋鹏说。

记者了解到,猴场围绕古邑核心区,按照“秦汉、盛唐、土司、明清、红色、田园”六大记忆,启动建设猴场“十二塘”,打造了红色记忆、千亩荷花、盛唐樱园、十里银杏景区等项目,实现了“春看花、夏赏荷、秋观杏、冬泡汤”的全景旅游模式。

龙里群众在莲花湿地公园、“美丽乡村”示范点坝上村休闲游玩。(潘希来/摄)

与此同时,土司文化、商贾文化、历史人文、红色文化、龙狮文化在这片热土持续绽放着光辉,繁荣的文化为其增添了无穷的魅力,吸引着八方来客。

在宋钦客栈,明清风格的房间装饰的古色古香,从山东来猴场旅游的游客汪树滨告诉记者:“到酒店有种穿越的感觉。”

宋钦客栈经理杨坤坤介绍,酒店以草塘历史人物命名,明朝年间,宋钦官至贵州宣慰使司同知。“我们希望把现代与古代结合,打造具有文化底蕴的乡村民宿,让游客在享受酒店服务的同时,了解到草塘更多的历史文化。”杨坤坤说。

通过深挖文化魅力,猴场的旅游业实现较快发展。2017年以来全镇共接待游客200万人次,实现旅游收入近7亿元。全镇酒店由2012年的15家增加到50家,餐饮业从50家增加到300多家。

甲良镇:村镇联动产业驱动

布依族“六月六”歌节、七夕斗牛节,黔南“避暑山庄”、大米之乡、斗牛之乡、全国文化先进镇……

如果把这些关键词加在一起,很多生活在黔南的人就会知道,这说的是蓬勃发展中的甲良镇。整洁宽敞的街道,一片片场地平整的广场、一排排拔地而起的住房、一个个错落有致的小区,甲良正以昂扬向上的姿态阔步前行。

“以地生财、产城互动、镇村统筹,甲良推进城镇化建设有一套明确的思路。”甲良镇党委书记陆景冀说,这些年来,甲良小城镇面积迅速扩大,吸聚能力明显增强,外来人口不断增加,城镇经济日益繁荣。

陆景冀向记者介绍了一组数据:五年来,甲良镇累计实施“8+X”项目102个;镇区面积由0.3平方公里拓展到现在的1.2平方公里,集镇人口从原来的2500人增加到现在的9800余人,城镇化率达到了47.2%。

“产城互动,培育特色鲜明的产业形态,是我们小城镇繁荣的基础。”陆景冀表示,通过产城互动,农旅、工旅融合,化解了小城镇发展空心化的问题。

甲良镇组织实施10个村镇村联动建设,镇村联动覆盖率达66.67%。立足于农旅融合,培育了阳凤大米、梅桃毛尖茶、甲良干香辣等一批独具特色的现代农业旅游产品,扶持了一批乡村农家乐和乡村旅馆,甲良美丽乡村特色产业正在逐步发展壮大。

在大力扶持茶叶、辣椒、大米等传统种植产业的同时,甲良镇茶叶扩大种植至3500亩、引进精品提子种植1500亩、杨梅500亩、蓝梅200亩、血桃250亩,发展牛、羊、猪等传统养殖业和肉兔、梅花鹿、竹鼠等特种养殖业基地80个,发展种养殖合作社65个,初步形成高效特色农业旅游观光体验园区。

“作为一个小镇,我们已经具备了很完整的产业形态。”陆景冀说,甲良镇大力发展返乡创业产业园,启动甲良产业园建设,目前完成规划设计,正在开展勘察、征地等工作,已成功引进茶叶加工厂、有机化肥厂、木材加工厂等6家企业入驻。

今年初,甲良镇入选了国家《西部大开发“十三五”规划》百座特色小城镇旅游休闲型城镇。自然风光美丽、旅游资源丰富、民族文化独特,成为甲良镇培育旅游产业的天然资源。早在2015年,甲良成功申报两张国家级旅游名片:黄江河国家级湿地公园和中国传统村落者吕(石磊)古寨。

融入荔波县“全域旅游”规划,甲良镇以“骑行甲良·漫游甲良”为理念,以黄江河沿岸风景线为主体,整合开发沿线田园风光、传统村落、景区景点等旅游资源,着力打造“骑行甲良”旅游环线。

依托甲良浓厚的布依族、水族等少数民族文化,扶持土布手工、银饰加工等小型加工作坊,培育布依土布、水族服饰、刺绣、银饰等少数民族文化产品,着力挖掘开发民族文化旅游产业。

立足“以农促旅、以旅促农、旅农结合”思路,着重推动旅游产品结构和品牌升级,通过注册阳凤大米、甲良辣椒、梅桃毛尖等一批地方独具特色的产品地理商标,培育甲良提子、蓝莓、刺梨等一批农特旅游产品,旅游衍生品产业不断壮大发展。

“我们要把甲良打造成休闲宜居小镇。”陆景冀说,甲良投资8亿多元,实施了市政道路改造、甲良中心敬老院、甲良斗牛文化园、思凡谷等45个镇区基础设施和公共服务设施建设项目。

在公用设施方面,铺设雨污分流管道23公里,建成市民广场7座;建成垃圾转运站1座;建成污水处理厂1座,日处理规模达900吨;建成了供水能力达1300吨/天的水厂1座,镇区自来水系统实现全覆盖。

牛场镇:改革发展走新路

荔波甲良,打年糕成为旅游“风景眼”。(覃敬念/摄)

“以前办证需要到处跑,费时又费力,现在在这里所有问题都能一次解决,太方便了。”正在福泉市牛场镇社区综合服务中心办事的张先生对记者说。

2014年9月,牛场镇正式成为行政事权下放试点,共承接上下级各类行政事权和服务事项481项,开设27个窗口集中办公,采取“一印多模”方式,提供审批、代办、咨询等便民服务,有效打通服务群众的“最后一公里”。

牛场镇境内拥有著名的“堵浒翰林文化”和“阔龙水花灯文化”等资源。牛场镇镇长刘刚说,牛场镇城镇功能日益完善,2004年被评为全国重点镇,2012年被列为贵州省100个示范小城镇之一,2014年再次被评为全国重点镇。

据了解,牛场镇总投资约3.03亿元,12个示范小城镇建设项目持续推进。城镇雕塑、城镇绿化、城镇管理智能化规范化、城镇综合监控平台、牛场第二幼儿园、河道综合治理工程、牛场镇高速匝道口山体公园、高速匝道口—板板堰道路、公安大楼、高速公路沿线村庄立面整治、易地扶贫搬迁就业产业园、磷康大道综合整治项目等项目已建设完工。

黔南州副州长文永生(左三)深入乡镇了解城镇建设情况。(黔南州城乡建设和规划委员会办公室供图)

结合“双创”工作,牛场镇坚持开展“多彩贵州文明行动”,净化、亮化、序化城镇环境。加强城镇综合执法建设,实施综合行政执法改革,将行政综合执法分局与镇综合执法室人力物力整合办公,强化城镇管理力量。将“打非治违”常态化,在推进城镇建设的同时,不断加大控违拆违力度,建立健全镇、村(居)、组三级联动控违巡查机制,积极引导规范农村建房。不断推进城镇管理法治化、市场化、精细化和数字化水平,城镇建设的质量和形象不断提升。

在牛场镇,易地扶贫搬迁安置区项目也是工作亮点之一。

牛场镇将易地扶贫搬迁安置区选址规划纳入城镇建设总体规划之中均衡布局,把安置小区建在位于交通出行便利、生态环境良好的牛场镇新区、东环路南段两侧,避免小区边缘化。

“说句真心话,刚开始叫我们搬家到牛场的时候,心里很不愿意,在山旮旯里住惯了,总是担心离开土地搬到镇里后该怎么活?到这里后才发现,这个家搬得值,搬得安逸。”11月1日,记者在牛场镇易地扶贫搬迁安置小区采访,从石板寨搬迁到安置小区居住的尚龙琴高兴地对记者说。

“在城镇里生活,哪个都想住在好地段。对于易地扶贫搬迁群众,这种愿望更为强烈。我们以人为本,让利于民,把安置区建在好地段,确保群众愿意搬迁,搬了能住下来,不仅搬得高兴,也要住得高兴。”刘刚告诉记者。

易地扶贫搬迁,群众最担心的是离开自己赖以生存的土地,到城镇里生活没保障、后续怎么生存等问题。

牛场镇在规划设计安置房时,将临街一二层设计为商业店面,面向社会公开拍卖或招租,获取收入用于降低安置房建设成本和解决小区物业管理费用。园区与入住的各类企业签订劳务输出输入协议,为搬迁对象提供就业岗位,由搬迁对象、企业双向选择合适的岗位。

针对部分群众对希望到田地里劳作的想法,牛场镇结合实际需求,建立“微田园”,为45岁以上的搬迁对象或低保户提供一块田地种植蔬菜,确保能满足他们的基本生活要求,确保了搬迁群众后顾无忧,生活开心。目前该镇已建立“微田园”1个,流转土地80亩。

牛场镇易地扶贫搬迁安置区项目总投资2.84亿元,新建住房25栋1067套,配套建设商铺、幼儿园、管理用房、绿化、生活设施等,规划安置1252户5068人。

(责任编辑 / 岳振)