明清苏州日常生活剪影

◎ 朱 琳 申子慧

明清苏州日常生活剪影

◎ 朱 琳 申子慧

衣食住行,是人们日常生活的内核,虽至为细碎琐屑,却烙出社会生活的色彩和深度。自宋代以后,苏州的衣食住行,尤其是文人士夫阶层,逐渐实现“工”与“艺”的珠联璧合,物质需求与心性需要相互依托。人们将自然环境的得天赐予和人的创造性完美地融合,把张扬的财力与才情投射到吃穿用度。他们极尽享受俗世生活的滋味,还不断从中品茗、咀嚼出“不俗”,追求生活的闲趣、雅致,赋予日常生活审美品格和文化品位,可谓“清嘉与奢华并存”(王稼句《姑苏食话》,苏州大学出版社2004年版,第62页)。即便是寻常百姓之家,也将衣食住行打理得精致多元,使有限的资源发挥无穷的趣味。明清时期,苏州在经济、文化上织出“双面绣”,衣食住行方面形成成熟的独特体系,又以诸多面相,表达属于江南的“共同”、植根于当时整体社会的样貌。这些流淌、迭变到今天,又成为斑驳的非遗。

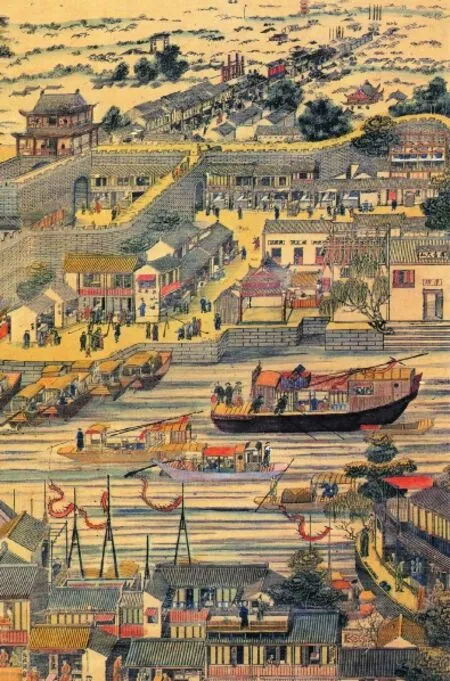

清雍正十二年《姑苏阊门图》三百六十行 墨版套色敷彩 宝绘轩(日本收藏)

一

明代后期开始流行起来的“苏样”“苏意”,是苏州风尚的代名词,从生活方式到行为方式,举凡服饰穿着、器物使用、饮食起居、书画欣赏、古玩珍藏、戏曲表演、语言表达,无所不包。自明后期至清中期绵延了近三个世纪之久,操控着海内上下进退之权。(范金民《“苏样”“苏意”:明清苏州领潮流》,《南京大学学报·社会科学版》2013年第4期)这种文化符号在清代得以固化,并被称为“苏式”。(郑丽虹

《“苏式”艺术与吴地民俗》《民族艺术》2008年第3期)苏样、苏式,曾引领着明清社会的审美情趣和时尚潮流走向,这就是由时髦的服饰装扮开始的。

明代中叶以来,“吴装”或“吴门新式”的服饰风靡大江南北,有“四方重吴服”之说。这种风气一直延续到清朝,由于“十不从”的原因,清代女装依然保持了“明式”。雍正帝的十二妃子画像都穿着丝绸的“吴服”,背景则是江南园林、湖石假山。可见,时髦“吴服”几乎成了“苏式”生活方式的代名词。(郑丽虹:《“苏式”生活方式中的丝绸艺术》《丝绸》2008年第11期)徐珂《清稗类钞·服饰》曰:“顺康时,妇女妆饰,以苏州为最好,犹欧洲各国之巴黎也。”与全国一样,汉族女子服饰以传统服饰为主,男子的官服承袭满蒙样式,民间多沿袭本土风格样式。(许星《竹枝词中所描绘的清代苏州地区服饰时尚》《装饰》2007年第5期)清代早期的美人也往往身穿吴装,尤其到乾隆时期,各地妇女多仿苏州妇女服饰。(林永匡《清代衣食住行》,中华书局2013年版,第28页)时尚潮波及较近者,如华亭、松江、上海、嘉兴,桐乡、无锡、泰州等,远及祖国的边陲。(范金民《“苏样”“苏意”:明清苏州领潮流》)这种影响直至清末,在晚清时的天津:“妆束花销重两餐,南头北脚效时观。家家偏学苏州背,不避旁人后面看。”(梅宝璐《竹枝词》,王利器等辑《历代竹枝词》庚编,第3247页)

明清苏州服饰最突出特点在于新、奇、贵。“新”即花样、风格等翻新、创新。康熙末年,昆山人章法描述当时苏州的新样时世妆道:“临门日日买香油,新样梳妆讲动眸。”(苏州市文化局编《姑苏竹枝词》,百家出版社2002年版,第50页)从具体装束来看,妇女头饰由明末的追尚“新样”,到清初的“牡丹头”,再到乾嘉之际的“元宝头”“平二套”“平三套”,服装由明末的新样,到清初的“百裥裙”“百碟裙”“月华裙”,再到光绪后期的纯素应衫,苏州一直在变化着,而且变化的周期在缩短,到后来,大约十年即发生变化。(范金民《“苏样”“苏意”:明清苏州领潮流》)“奇”即敢于打破固有、敢于挑战,凡服装式样新鲜离奇,一概称之为“苏样”。(陈宝良《明代社会生活史》,中国社会科学出版社2004年版,第44页)顺治、康熙之际,吴江人陆文衡记载苏俗妇女的“牡丹头”“当额臃肿,高至尺余,见者欲呕,指为以笑……此风乃愈炽矣。”(〔清〕陆文衡《啬庵随笔》卷四,台北广文书局影印本1969年,第7页)甚至不惜效仿青楼,“翻新花样原无据,今时只重妓家妆,缟衣綦巾人不顾。”(〔清〕袁景澜《吴郡岁华纪丽》,江苏古籍出版社1998年版,第386页)“华”,指材美,工巧。“苏式”服饰多是文人雅士、淑女名媛借当地优质的丝绸刺绣,在衣着打扮上花样翻新,才推动苏州作为全国时尚服饰中心的形成。清代鲍皋《姑苏竹枝词》描述道:“机上无花不是机,衣裳无绣不成衣。春风怪道人争看,蝴蝶浑身上下飞。”李渔《闲情偶寄》也说:“吴门新式,又有所谓‘月华裙者’,一裥之中,五色俱备,犹矫月之现光华也。”(〔清〕李渔《闲情偶寄》,巴蜀书社1997年版,第102页)

清中期桃花坞木刻年画《双桂轩弹琴图》(日本收藏)

奢靡之风也导致衣着违制,从官员到一般平民百姓都受其影响。官员及家人的家居服饰常常僭越服制,竞相奢华,他们往往对精美的刺绣、华丽的锦缎、贵重的毛皮都特别钟情,(许星《竹枝词中所描绘的清代苏州地区服饰时尚》,《装饰》2007年第5期)乾隆《元和县志》称:“妇人女子,轻装直髻,一变古风,或冶容炫服,有一衣之值至二三十金者……倡优下贱,帝服后饰”。袁景澜在《吴郡岁华纪丽》中曰:“三吴风尚浮华,胥隶、倡优,戴貂衣绣,炫丽矜奇”,“更有贩竖妻孥,亦皆绸缎金珠,不肯布素”。即便乡间亦受此风气影响,康熙《常熟县志(卷九)》载:“闺媛村媪迨不免焉,而冶容炫服间亦不少”。

生活装扮又与戏曲舞台互相推动,彼此绚烂。明代中叶以来,昆曲成为流播全国的剧种。而昆曲穿戴是以明代生活妆扮为基准的,并与江南一带“时世妆”相互影响和借鉴。(管骍《试论明清“时世妆”与昆剧服饰的相互影响》,《丝绸》2005年第10期)如昆曲的文生巾(别名桥巾、桥梁巾、小生巾,为秀才、书生的帽子),为明后期苏州、松江等地书生的桥梁巾之“翻版”,《云间剧目抄》载:“余始为诸生时,见朋辈戴桥梁绒线巾”。(〔明〕范濂《云间剧目抄》,《笔记小说大观》第22编4册,台北新兴书局1978年版,第2625页)

昆曲的流行,为苏州创造了一个庞大的戏具戏衣制造、营销市场。苏州作为昆曲之乡,昆曲戏衣既继承了北杂剧、南戏的舞台美术特色,更结合苏州的民间生活服饰等并加以美化而成。苏州拥有发达的丝绸制造、刺绣业,昆曲最初搬上舞台时,服饰即以苏绣制品为主。而且,苏绣向以“精细雅洁”的风格著称。其色彩鲜明、清新、文静,图案形象生动,意境深邃,雅艳相宜,重彩之处艳丽而不俗气,淡彩之中雅致而不单薄,给人以柔和精巧的美感。其美韵与昆曲的唱腔、表演身段之细腻、委婉、轻缓等自成一体,相互衬托,进一步奠定了昆曲舞台的美学基调。苏绣的精美能适合戏衣剧装多姿多彩的样式,仅花色就达300多种。(苏州市地方志编纂委员会编《苏州市志》第2册,江苏人民出版社1995年版,第159页)就是说,苏州有能够制造出一流戏衣的优势。在明代万历年间及其以后,苏州的戏衣制作业已渐成规模。天启年间,南京工科给事中徐宪卿在奏疏中列举了苏州的手工工艺职业,例如碾玉、点翠、织造、机绣等。其中的“点翠”就是做戏帽上的首饰品,机绣则是指专制戏衣、神袍、旗伞、法衣的绣庄。(张墀山等编《苏州风物志》,江苏人民出版社1982年版,第194页)苏州的绣庄按生产品种不同分成三个专业系统,即绣庄业、戏衣剧装业、零剪业。(孙佩兰《中国刺绣·缂丝文集》(内部出版物),第151页)显然,因戏衣业的兴盛,使得戏剧服装业成为刺绣业中专门的行业,并能和刺绣业中规模最大的绣庄业分庭抗礼,戏衣业也有本行业的公所。

苏州丝绸博物馆陈列品 朱琳/摄

然而,昔日的日常“时妆”随着时代发展、审美变迁早已淡出人们的生活,但从今天的昆曲舞台戏衣之精美和品格,仍可窥见一斑。而且,剧装戏具制作技艺于2006年成为国务院批准的第一批国家级非遗代表作名录。

时尚的华美与水乡的特色相映,在以苏州甪直镇为中心的吴地水网地区,水乡妇女服饰尤为特色,“她们的传统服饰以梳愿摄头,扎包头巾,穿拼接衫、拼裆裤、柬倔裙,裹卷膀,着绣花鞋,为主要特征,颇具江南水乡特色。”因此,生活在这一带的农村妇女有苏州“少数民族”之称。(戴欣轶《苏州甪直水乡妇女服饰变迁与保护》,《长江大学学报(社会科学版)》2012年第12期)水乡妇女服饰大致在清代定格下来,直至今天,这里的人们仍保持着历史的风姿神韵。“甪直水乡妇女服饰”成为首批国家级非遗代表作,可以说是苏州非遗名录中最为生活化、常态化的呈现。

二

徐珂在《清稗类钞》中记曰:“苏人以讲究饮食闻于时,凡中流以上之人家,正餐小食无不力求精美。”(徐珂《清稗类钞·饮食类》,中华书局1986年版,第6240页)这是寻常人家的日常生活,《浮生六记》中的芸娘便“善不费之烹庖,瓜蔬鱼虾一经芸手便有意外味。”至于“肆筵设席,吴下向来丰盛”“缙绅之家,或宴官长,一席之间,水陆珍馐,多至数十品。”(〔清〕叶梦珠《阅世编》卷九“宴会”,上海古籍出版社1981年版,第194页)清代苏州士绅有“穷烹饪”的嗜好和名声,“苏州历史上,老饕颇多,有案可稽的,实在也不可胜数。”这些文人雅士,要吃出风情、吃出情调。“近来吴中开卓,以水果高装徒设而不用,若在戏酌,反掩观剧,今竟撤去,并不陈设卓上,惟列雕漆小屏如旧,中间水果之处用小几高四五寸,长尺许,广如其高,或竹梨、紫檀之属,或漆竹、木为之,上陈小铜香炉,旁列香盒筋瓶,值筵者时添香火,四座皆然,熏香四达,水陆果品俱陈于添案,既省高果,复便观览,未始不雅也。”(〔清〕叶梦珠《阅世编》卷九“宴会”)有的还“吃”出了学术,极富文名的尤侗著有《豆腐戒》《簋贰约》等。(王稼句《姑苏食话》,苏州大学出版社2004年版,第243页)

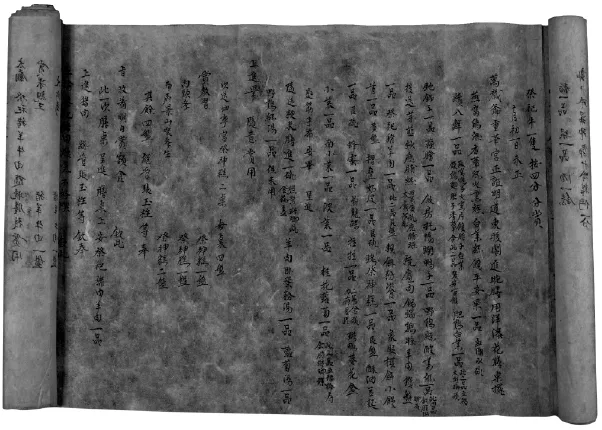

清代膳单(故宫博物院藏)

那些与饮食有关的场所,更是热闹非凡。《盛世滋生图》中,酒馆、饭馆、小吃等饮食副食业共31家。(范金民《赋税甲天下明清江南社会经济探析》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第148页)苏州酒楼饭店声名远扬,清代金阊门外,“七里山塘半酒楼”。沈朝初《忆江南》词云:“苏州好,酒肆半朱楼,迟日芳樽开槛畔,月明灯火照街头,雅坐列珍馐。”临近虎丘斟酌桥旁的三山馆,清初创立,烹饪之技,为时人所称道,三山馆所卖满汉大菜及汤炒小吃多达149种。“菜有八盆四菜、四大八小、五菜、四荤八拆,以及五簋、六菜、八菜、十六碗之别”,“盆碟则十二、十六之分,统谓之‘围仙’,言其围于八仙桌上”。(范金民《赋税甲天下明清江南社会经济探析》,第149页)

戏场酒楼也遍布城市,明清苏州“商贾云集,宴会无时”,导致戏馆的兴起,康熙年间,苏州“盖金阊戏园,不下十余处”,(〔清〕顾禄《清嘉录》卷7,江苏古籍出版社1999年版,第154页)乾隆时期,已发展至“戏馆数十处”,(《消夏闲记选存》,《吴中文献小丛书之十三》,江苏省立苏州图书馆1939年版,第15页)可谓城厢内外,“遍开戏园”。观众至戏园看戏,还带动了饮食消费,苏州戏园“不过商家会馆藉以宴客耳”。(《乾隆长洲县志》卷11“风俗”,《中国地方志集成·江苏府县志辑13》,江苏古籍出版社、上海书店、巴蜀书社)“为待客之便”,戏馆“击牲烹鲜”,(〔清〕顾禄《清嘉录》卷7,江苏古籍出版社1999年版,第154页)“暴殄之最甚者莫过于吴门之戏馆。当开戏时,哗然杂沓,上下千百人,一时齐集,真所谓酒池肉林,饮食如流者也”。(〔清〕钱泳《履园丛话》,《海王邨古籍丛刊》,中国书店1991年影印本)

书场则为苏州独特的“食”之风景了,清代前期书场主要是露天说书,形式极为简单,一壶清茶,几条长凳。到了清乾隆以后,室内书场遍布,其中茶馆书场的数量和影响均占主要地位。从清代中后期至20世纪60年代,苏州城内外曾经开过上千家书场,现有资料明确记载的至少有440余家。(吴琛瑜《晚晴以来苏州评弹与苏州社会—以书场为中心的研究》,上海人民出版社2010年版,第273—289页)进茶馆品茗听书成为苏州市民的生活方式:“苏州人闲者居多,饭后一会书,挤在茶馆中度生活者,比比皆是”。俗话说:朝浪皮包水,夜里水包皮。

有学者结合历史典籍,根据饮食文化的“社会层次结构”,将苏州菜点分为“苏州宫廷菜”“苏州官府菜”“苏州乡绅菜”“茶楼酒肆菜”“家常乡村菜”“吴门医派养生菜”等几大类型。(余同元、何伟编著《历史典籍中的苏州菜》,天津古籍出版社2014年版)这其中每一种都十分繁杂,且成体系。最为突出的有:“苏州宫廷菜”。从乾隆年间开始,“苏宴”成为宫中节庆的必备宴席。(余同元《明清苏州曾引领宫廷时尚》,《苏州日报》2012年4月20日)也是从乾隆时期,全国各地的名菜佳肴都汇集在皇帝的宴桌上,但是像苏州菜这样以完整菜系出现在宫廷的,几乎没有。(周丹明、沙佩智《苏州菜与清宫御膳》《紫禁城》2015年第2期)“苏州官府菜”:官绅饮馔最为精美奢侈,乾隆年间壮元石韫玉就精于饮食。《随园食单》里谈到佳肴蜜火腿的制法,又说:“苏州沈观察煨黄雀,并骨如泥,不知如何制法,炒鱼片亦精,其厨馔之精,合吴门推为第一。”苏州织造署作为宫廷重要的派出机构,迎来送往,交际频繁,宴饮不断,为了适应这种需要,苏州历任织造往往网罗了苏州民间最优秀的厨师,为其所用,故汇集了苏州民间佳肴、缙绅家精到的制作技艺而成。到清代康乾之时,康熙、乾隆频频南巡,苏州织造府多次作为皇上的驻跸之地,筵宴规模和烹饪技术也都达到了空前的水平,形成了独具特色的苏州织造官府菜。苏州织造官府菜得到了清代最高统治者的赏识。从现存于中国第一历史档案馆的《御茶膳房》档案可以发现,乾隆多次南巡,几乎一入江苏之境,苏州织造官厨往往即被调往御膳房为乾隆掌厨。织造官府菜是苏州菜肴的精华和极品。“苏州船菜”:苏州人士早有载酒泛舟之风,清沈朝初《忆江南》云:“苏州好,载酒卷艄船,几上博山香篆细,筵前冰碗五侯鲜,稳坐到山前。”《吴门画舫录》云:“吴中食单之美,船中居胜。”船上还按时令推移而捏制枇杷、桃子等以及动物形态的粉点面点,生动逼肖。苏州船菜、船宴主要布分在苏州城内的阊门山塘街一带,郊区上方山石湖,太湖等河道、湖泊。在船上设宴成为苏地士绅间的风尚,而商贾尤喜在山塘河游船上洽谈生意,使得船宴越来越丰盛,游船也越造越精致,船中布置十分讲究,紫檀红木、绮幕绣帘、书画楹联等富丽雅致。

除了著名的菜系之外,清前期,苏州城市已涌现出大批驰名商品、著名商品或品牌商品,各种名品珍品争相斗艳,为海内所尚。(范金民《“苏样”“苏意”:明清苏州领潮流》)因时而名者,有因地而名者,有因人而名者。因人而名者,如野鸭,以蒋姓著,谓之蒋野鸭;薰蹄以陈姓著,谓之陈蹄。“薰腊之业,今则以陆高荐出名,而陈不复著矣。近来陆高荐之薰腊,京师亦盛行。盖此项薰烧之物,海内未有能如吴地者。”(乾隆《吴县志》,卷二三《物产》)道光时,苏州人顾震涛更在乾隆《吴县志》的基础上,特意标出:“业有招牌著名者,悦来斋茶食,安雅堂(酉包)酪,有益斋藕粉,紫阳馆茶乾……”“业有地名著名者,温将军庙前乳腐,野味场野马,鼓楼坊馄饨,南马路桥馒头……业有混名著名者,野荸荠饼茭,小枣子橄榄,曹箍桶芋艿,陆稿荐蹄子,家堂里花生,小青龙蜜饯,周马鞍首乌粉。”(〔清〕顾震涛《吴门表隐》“附集”,江苏古籍出版社1986年版,第346—347页)可见,其时苏州的副食品已十分注重质量,保持店号信誉,形成字号、地望、节令等方面的特色。(范金民《“苏样”“苏意”:明清苏州领潮流》)

清代苏州“食”之特点:首先,“因于时”。清代《吴门竹枝词》有云:“山中水果海中鳞,落索瓜茄次第陈,佳品尽为吴地有,一年四季买时新。”苏式糕点更有春“饼”、夏“糕”、秋“酥”、冬“糖”,时令食品还有春季“酒酿饼”、秋季“鲜肉月饼”等。其次,在于得地利之便。清初《忆江南》词云:“苏州好,夏日食冰鲜,石首带黄荷叶裹,鲥鱼似雪柳条穿,到处接鲜船。”其次,“精于工”。以工艺的精神制作食品,讲究刀工、火工、做工,精工细作。清代叶梦珠在《阅世编》中记载,宴会中还有引入工艺中的塑像技法的,如所设看桌“以荤素包装成人物模样,备极鲜丽精工,宛若天然生动,见者不辨其为食物。”再次,注重养生,“药食同源”,讲究色香味形。利用食物的天然色素,点缀食品菜肴,利用花卉的自然芬芳,增进诱人的食欲。苏式糖果与其他帮式不同的是,以植物花果为辅料,具有天然的色、香、味,植物辅料有玫瑰、薄荷、甘草、松仁、胡桃、桂圆、芝麻、黑枣等。(岳俊杰、蔡涵刚、高志罡主编《苏州文化手册》,上海人民出版社1993年版,第475页)

拙政园 朱琳/摄

苏式彩绘 艺圃乳鱼亭 朱琳/摄

今天,传统苏帮菜仍然呈现在苏州的餐桌上,“苏帮菜烹制技艺”之苏州织造官府菜制作技艺、苏州船点制作技艺、木渎石家鲃肺汤制作技艺等已经作为江苏省省级非遗名录,人们用自己的味觉去自然传承。

三

关于明清苏州的“住”,则体现出以下特色:

一是“匠心绘居”。明永乐年间,苏州吴县香山人蒯祥(1398—1481年)奉 命 前 往帝都,开始了香山工匠构建皇宫的历史,后世称其建筑技艺为苏派或香山帮营造技艺。其留给后人的杰作不仅有紫禁城的巍峨庄严,还有江南古镇、古村落的袅娜清丽,更有苏州古典园林精雅韵致。香山帮,是以木作为领首,集多种工艺于一体,又各有所专,其中砖雕、木雕、石雕分别独立为体系,因其精而擅名曰苏式建筑“三雕”。苏式彩画却有些依稀了,苏州现存的晚明清初“包袱锦”彩画就有常熟綵衣堂、东山明善堂和凝德堂、西山徐家祠堂等。江南自古盛产丝织,图案花锦丰富多彩,彩绘借因。

二是“文心雕居”:园林就是文人、匠心的合璧。其实,无论是园林,还是一般的居室,文人意趣浓厚。以室内装饰来看,工艺品、陈设品得到全面发展,壁饰不再局限于书法、绘画,还包含了挂屏、挂镜、书条石、对联、匾额、楹联、灶画等等。种类繁多且形式多变,处处流动着文人士夫的灵敏。明末清初时出现了一种从屏风转制而来的挂屏,在苏州地区极为流行,它常常用来替代卷轴书画在墙壁或板壁上悬挂,脱离了实用的范畴而成为一种纯粹的装饰品。明清苏州第宅中悬挂最多的是云石挂屏,一般用优质硬木与天然大理石制作,清代中期以后,又出现镶有青花瓷板和五彩瓷板的挂屏,在屏心开设不同的几何图形,嵌进各种瓷片或大理石图案,别有一番风味。挂屏上还经常配以诗词题款,彰显雅致。它一般成对、成套使用或通过与窗牖、家具的组合形成独特的构图效果。如四扇一组称四扇屏,八扇一组称八扇屏,也有中间挂中堂,两边各挂一扇对联的。这种陈设形式,进入清代以后更是风靡一时,从官宦人家、儒商富贾,乃至一般的平民住所,几乎处处可见。清朝时期的字画,既流行于名门望族,也涉及一般的民间住宅。它一般经过装裱可以悬挂于室内墙壁或板壁上,在悬挂时,字与画相辅相成,书法刚柔的形式美与绘画拥有的意境美相辅相成,提升了各自的艺术特质,也为室内环境营造了一种儒雅的文化氛围。苏州的桃花坞年画曾是江南民间年画生产的荟萃之地,在乾隆初期前,桃花坞年画的艺术风格主要受到吴门画派的影响,采用立轴等构图形式,呈现雅致秀气的艺术特色。乾隆年间更是达到了全盛的阶段,它以门画、中堂、条屏为主要形式,作为居室装饰。(陈赛赛《浅谈清代苏州第宅室内空间中的壁饰》,《建筑与文化》2012年第1期)

文人的风格主宰了地区的品味,地主官僚、商人、平民(小手工业主、手工艺人)和农民,宅第装饰倾向文人化色彩。“苏州好,城里半园亭。”而那些里巷小弄之“闾阎下户”虽无力建造园林,但“亦饰小小盆岛为玩。”作为全国商业中心,各地商人咸聚于此。文人一有动向,商人闻风而动,并波及市民大众。以清代时期商人之家徐氏的仁本堂为例,从其石库门楼上篆刻的“世德远承”,到后厅砖雕门楼上的砖制匾刻“礼为教本”,以及庭院南墙上的“采焕尊彝”与“花竹怡情”等体现文人风情意境的砖雕字牌匾额,以及以“衣锦还乡”“状元巡游”为题材的后厅门楼兜肚砖雕等等,好儒求禄、恪守礼法的儒学思想与信念在建筑中得以体现,而从遍布雕饰的轩梁、花窗、屏隔图形中,也可以体会到商人宅院中隐含的文人志趣与儒雅风范。相比徽派商人宅院建筑,苏州商人宅院建筑中体现出的是具有明显道释思想的吴地文化。与徽商常年外出经商,留在家中的多是妇孺老幼不同,苏州商人大多习惯于在本地经商。因此,苏州商人在宅第建设中不像徽商那样极力通过建筑雕饰来宣传忠、信、义、孝等儒学思想,通过高度围合的高墙宅院来塑造凝重的家庭气氛,维护家族的稳定与秩序,而是更关注塑造一种充满诗情画意与儒雅气质的空间氛围,并以吴地文人品位为建筑艺术欣赏标准。(郑曦阳《从仁本堂建筑雕饰解读清代苏州商人宅第的装饰特征》,《苏州大学学报·哲学社会科学版》2009年第4期)

三是“水泊梁居”:水,是苏州人生产、生活的灵魂,建筑之“水性”十足。古城、古镇、古街、古民居,没有哪个不是随了“水”字,即便是一方小小的园子,也要引进水、挖出水。无论是水乡民居,还是市镇建筑,整体上体现出亲水、枕水的特色。(俞绳方《深幽、洁净的小街水巷和依水而建粉墙黛瓦的民居建筑群——苏州古城风貌研究之五》,《江苏城市规划》2008年第8期)市镇形成了“下店上宅”“前店后宅”“前店后坊”的集商业、居住、生产为一体的建筑形式,还有水墙门、水埠头、水廊棚、水阁、水榭楼台,甚至水巷穿宅而过,形成了人与自然和谐的居住环境。(阮仪三、邵甬、林林《江南水乡城镇的特色、价值及保护》,《城市规划汇刊》2002年第1期)加之造型轻巧简洁,粉墙黛瓦的色彩淡雅宜人,轮廓柔和优美等,演绎着“君到姑苏见,人家尽枕河”的独特景象。

艺圃 朱琳/摄

千灯镇 朱琳/摄

正如建筑本身的稳固性那样,清代苏州人所“住”与明代相比,变化不是太明显,但也有一些倾向性可循。例如园林建筑,苏州拙政园中东部地区,以疏朗淡雅为特色,而西部补园为晚清时期所建,较为繁复雍容。明代药圃也以自然、质朴、淡雅、简练的艺术风貌为主,较本色地体现我国传统文人园林的艺术精神。而清代的网师园,小巧之园,处处精雕细琢,正如那入门的门楼,其雅、精、巧、绮、丽,可谓精致的极致!写尽了盛世的最后繁华。再以家具为例,“明式家具”主要是指自明代中叶以来,以苏州为中心的江南地区,能工巧匠们主要用紫檀木、酸枝木、枸梓木、花梨木等外来进口木材制作的硬木家具。虽然在清朝一如既往,但是“清式家具”的特点,与其相异。明式家具以结构上的合理化与造型上的艺术化,充分地展示出简洁、明快、质朴的艺术风貌,达到美学、力学、功用三者的完美统一。特别讲究线条美,它不以繁缛的花饰取胜,而着重于家具外部轮廓的线形变化,因物而异,各成其姿,给人以强烈的线条美,曾被西方研究者誉为东方最科学、最美妙的“明式曲线”。明式家具的装饰,主要是通过木纹、雕刻、镶嵌及附属构件等方面来体现。选材时,十分注意木材的天然纹理,雕刻的装饰部位大多在家具的背板、牙板、牙子、围子等处,常作小面积雕刻,以少胜多,工精意巧的装饰效果。(陈文平《论明式家具及其艺术》,《上海大学学报·社会科学版》2008年第5期)

素面朝天,线条流畅、追求简约等特点与苏州“清式家具”风格迥异。清代,在家具制作上,尺寸放大、用料宽绰且各种材料并用;工艺上雕、镂、嵌、描及各种彩绘相结合;造型上追求雍容华贵、气势磅礴;装饰上求多、求满、求富贵、求华丽。吸收外来的文化长处,并在外形上大胆创新,化简素为雍贵。(孙威《清代苏州地区第宅家具的样式研究》,东南大学2012年硕士毕业论文,第10页)

明清时期苏州人居、住方面的技、艺往往是今人的仰望和奢念,但保存下来的相关非遗名录较为丰富,以示意图说明:

四

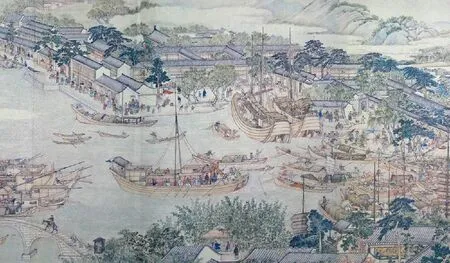

关于明清苏州的“行”。苏州人的生活是两栖的,地域内湖港较多,水网密布,江(长江)、河(内河、京杭大运河)、湖(太湖)、海(太仓刘家港入海)便通,交通工具主要以船楫为主,水乡市民走亲访友或郊游皆以船代步。《姑苏繁华图》上,窄窄的河面挤满了帆船、篷船、楼船、画舫,全卷共绘有各色人物一万二千余人,各色房屋建筑约二千一百四十余栋,桥梁五十余座,客货船只四百余。(郑红峰《大美中国·你应该读懂的300幅中国名画·千古风流》光明日报出版社,第233页)

姑苏繁华图中的舟船

因为水乡的船乃经济传输带,也连接着社会生活的这端和那端。早在春秋战国时期,吴地以战船称著,并伴随着走上崛起称霸。南朝时,苏州已成为全国造船中心之一,明代,太仓港是郑和下西洋的起锚地,苏州船师常被征召去修、造下海木船。明清时期,苏州为东南一大都会,乾隆二十七年《陕西会馆碑记》:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”交通是商业发展的命脉,而这主要仰赖水上运输。清代苏州的船种类较多,不下20余种。戏船,是水上流动的舞台,集诗、书、画、昆曲、苏州评弹、雕刻、茶艺、船菜等为一体。明清时期,苏州旅游休闲之风领衔全国,七里山塘画舫,是那个时代文人士夫的风月情怀。灯船画舫,装饰华丽,舱房精美,比快船大,中舱可容纳三四十人,专供游览宴会之用。农船,凡装稻、载柴、籴米、装壅、罱泥等类皆农船。渔船,形如蚱蜢故变其字体呼之为蚱蜢船。还有蓄鸬鹚以取鱼的叫放鸟船;用鸣榔击之明夜火引鱼自跃的叫尖网船;提螺蚬的叫扒螺丝船。太湖渔船大小不等,以船为家其最大者曰候船,亦名六桅船,不能停岸不能入港,篙橹不能撑摇,而专等候暴风行船,故其祷神:有“大树连根起,小树着天飞”之语。

船虽然已经不再是连通当代苏州生活的必备,但水上旅游业的迅速发展为传统水乡木船制作带来了生机。“有着四代祖传技艺的吴中区苏明造船厂上世纪末已经不再生产木船。最近几年,恢复生产且产量逐年增长。2009年,该厂在金融危机中逆势上扬,年生产木船100多艘,比上年增长了50%;2010年,生产木船200余艘,年产值达250万元。”(《有效保护合理利用,“生产性保护”让古老的技艺活起来——苏州市科学推进非物质文化遗产生产性保护》,“江苏非物质文化遗产”网,http://www.jsfybh.com/xjyjl/675.shtml)在苏州的常熟市、吴中区、相城区等地,七桅古船制作技艺、古船制作技艺等传统木船制作技艺还握在老艺人、继承人手上。即便今天的船已不再是交通的宠儿,但是,“新船下水大有讲究,要燃放鞭炮,船头要钉‘喜钉’——四绺红绿布条。新船上点燃香烛,摆放果品、糕点,两盆万年青象征吉祥。”(《朱家传承三代造船技艺面临绝迹》,《姑苏晚报》2016年6月6日)由隆重的仪式,可以推想历史时期船所承载的人们生活的梦想。

明清时期苏州人日常生活的衣食住行样式,一定程度上铸塑了世界各地、大江南北的人们对人间天堂的历史印象,流传到今天,亦成为现代化苏州独特篇章的象征符号。

姑苏繁华图中的舟船