杭城大学生“上火”症状分布及诱导因素研究

郑卫军 何月晖 谢冠群 包 洁 杜 羽 范永升

(浙江中医药大学,杭州,310053)

杭城大学生“上火”症状分布及诱导因素研究

郑卫军 何月晖 谢冠群 包 洁 杜 羽 范永升

(浙江中医药大学,杭州,310053)

目的:掌握大学生“上火”症状分布特征,探讨易“上火”的饮食和生活方式诱导因素。方法:采用分层整群抽样方法及问卷调查方法获得8 224名大学生“上火”的发生频率、症状及饮食和生活方式特征,应用病例对照研究和统计回归模型进行易“上火”诱导因素研究。结果:“上火”症状以口干渴、口腔溃疡、眼干涩比例最多,28.9%的群体每个月平均“上火”次数1次以上。11类食物和4种不良生活习惯在logistic回归模型比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:不同的大学生群体“上火”症状存在着差异,诸多食物和不良生活习惯在“上火”的产生中扮演着重要角色。

“上火”;大学生;症状分布;诱导因素

“上火”包括口腔溃疡、牙龈肿痛、目赤、口舌生疮、咽喉肿痛、口干、尿赤、便干等症状[1],属于临床常见病证。虽然,有些研究对“上火”的某些特征及“上火”的诱导因素进行了探讨[2],但不够系统。比如,“上火”的症状分布及人群差异性如何?导致经常性“上火”的饮食和生活习惯因素有哪些?为此,本研究以大规模、组织性较强的杭州大学生作为研究对象,探讨“上火”症状分布特征,并在此基础上分析易“上火”人群的诱导因素,最终为“上火”的人群预防提供一定科学依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究以多阶段分层整群抽样的方法,选取杭州4所大学作为研究院校,分别包括本科院校2所,专科院校2所;医学院校2所,非医学院校2所。每所院校选择3~6个二级学院作为调查学院。每个二级学院从各年级随机选择3个班级作为调查班级。调查班级所有愿意合作的学生都将作为调查对象。

1.2 调查内容 根据“上火”调查表展开。调查问卷结合文献自拟形成。调查内容包括学生一般情况,“上火”现状,及饮食生活习惯等。一般情况调查包括姓名、性别、出生年月、联系方式、专业、年级、生源地等内容。“上火”情况调查包括现状调查和近半年“上火”状况调查,其中现状调查条目有:当时是否存在“上火”、个人对“上火”症状的选择、若当时存在“上火”表现,则询问具体出现时间、个人对本次“上火”原因的分析、现在的身体状况,是否患病以及何种病、近半年状况调查:近半年出现“上火”的频率、容易“上火”的季节等;饮食生活习惯调查包括近半年来的各种饮食频率、近半年来每日饮水习惯、身体锻炼习惯、近半年的工作学习压力等级、近半年来的睡眠情况、近半年患感冒的频率。

1.3 调查过程 2014年4—5月期间,在专业培训后的调查员的协助下,在经对所有调查对象均取得知情同意后,由调查对象采用自填法,对调查问卷的内容进行逐一填写。为确保调查数据的准确性,对整个调查进行严格的质量控制,即统一制定流行病学调查方案,招募具有中医本科以上教育背景的调查员,调查前统一进行培训,调查中统一标准、统一方法,以减少调查过程中的偏倚;设立调查监督组,监督、核查调查数据质量;调查问卷回收后逐项核查,剔除不合格(性别、年龄等主要项目缺失或者缺失条目较多以及有明显逻辑错误)的问卷。

2 结果

2.1 一般情况比较 调查期间,共收集合格的问卷8 224份,平均年龄(20.5±1.21)岁,其中男2 692例(32.7%),女5 532例(67.3%);有医学院校背景的学生共5 498例(66.9%),非医学院校者2 726例(33.1%)。从年级来看,一年级学生3 543例(43.5%),二年级2 973例(36.5%),三年级1 462例(17.9%),四年级及以上174例(2.1%);学生性质(学历)上,本科学历者有5 537例(67.3%),大专学历者2 687例(32.7%);学生来源方面,南方的学生有6 578例(80.0%),北方的学生为962例(11.7%),结果见表1。

2.2 “上火”症状的特征分析结果

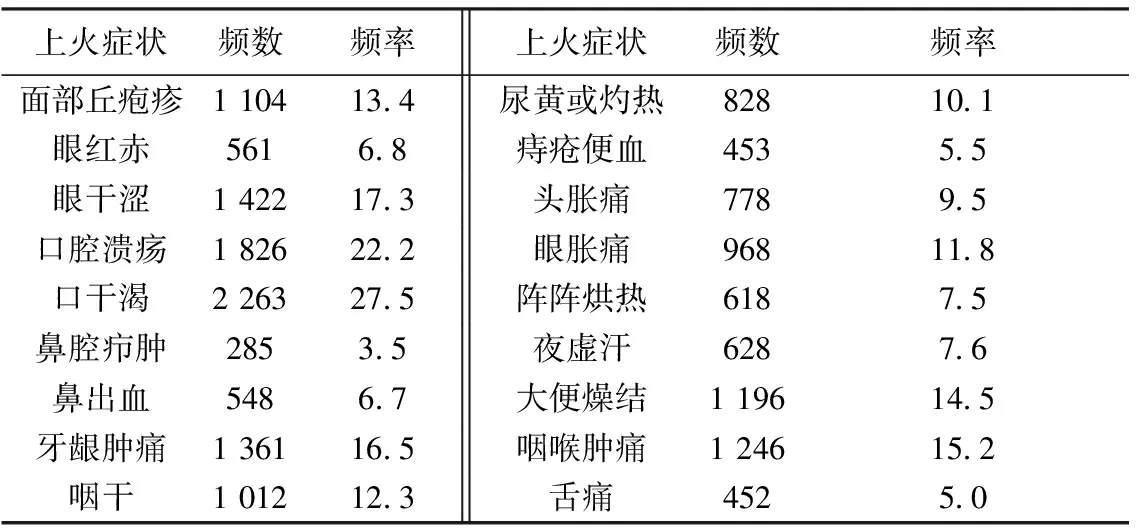

2.2.1 “上火”的基本症状 调查人群中,上火症状的具体表现不一。见表2。其中“口干渴”这一症状出现的人数最多,有2 263例,占27.5%;其次为“口腔溃疡”,1 826例(22.2%),而“痔疮便血”“舌痛”“鼻腔疖肿”这3类症状出现的频率最少,分别为5.5%、5.0%和3.5%。根据出现上火症状个数的统计,其中无上火症状的学生有1 527例,占总人数的18.6%,常出现1种或2种上火症状的人数最多,分别为2 029例和1 771例,占24.7%和21.5%,而出现5种以上症状的学生最少,为465例,仅占5.7%。见表3。

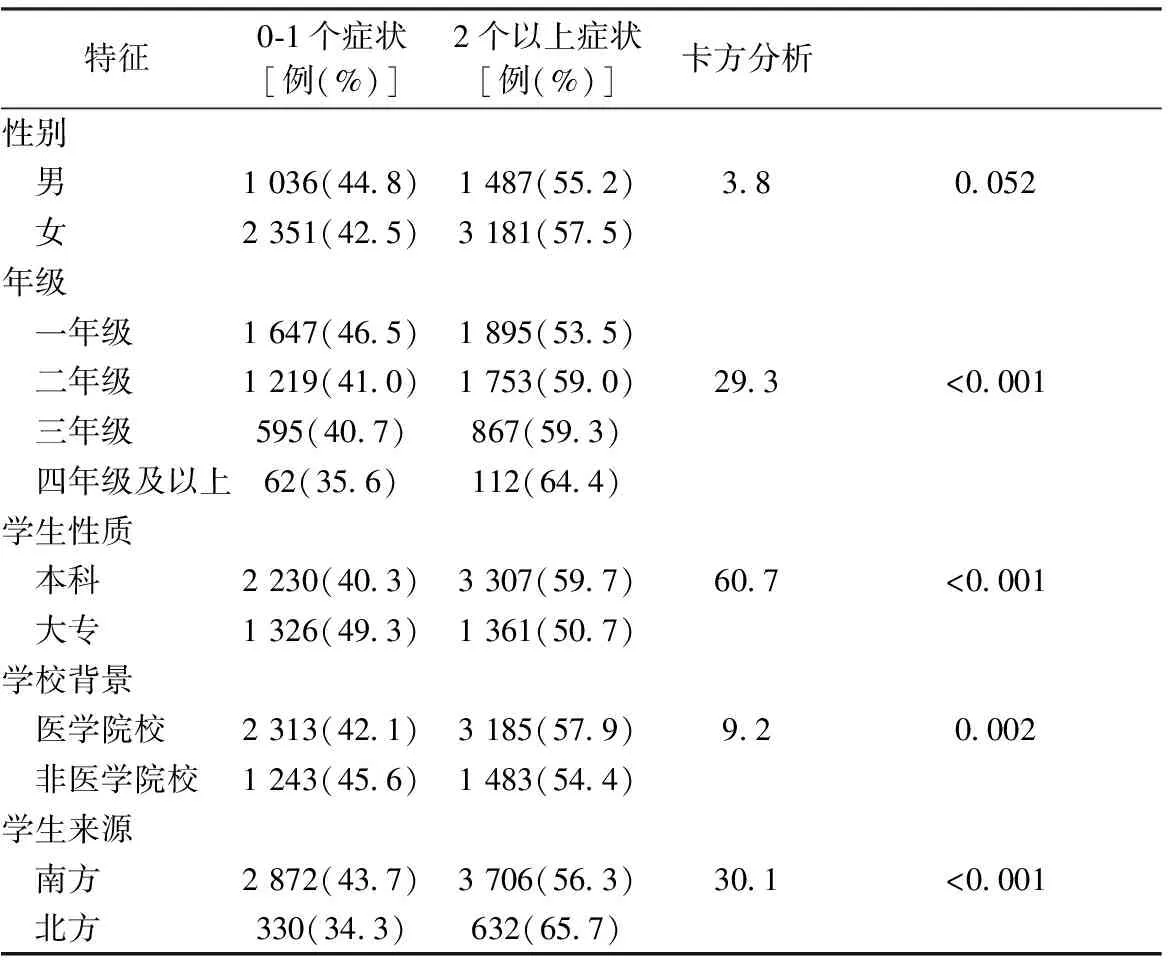

2.2.2 “上火”症状的人群分布特征 以2个“上火”症状为界,探讨上火人群分布差异,根据统计结果。见表4。“上火”症状的分布在男女性别间比较,差异无统计学意义(P>0.05),在年级、学生性质、学校背景以及学生来源等方面差异有统计学意义,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 调查对象的人口学特征

表2 “上火”症状的出现频率

表3 上火症状个数的频率

2.3 “上火”频率与饮食关系的logistic回归模型 结果发现,28.9%的群体每个月平均“上火”次数1次以上,29.3%平均2个月上火1次,19.4%的人群平均3个月1次,10.3%的人群平均3~6个月1次,还有12.1%的群体认为半年发生不到1次。研究以平均每月“上火”次数是否大于1次作为界限将人群分为>=1次人群(易“上火”人群)和<1次人群(其他群体),建立logistic回归模型,探讨随着各种饮食频率与“上火”频率的关系。在调整性别、年龄、学生性质、学校背景、学生来源后,结果发现饮料、炙烤食品、酒、辛辣食品、零食、炒货、橘子、粗粮、海鲜、竹笋、橙类对上火作用比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中饮料、炙烤食品、酒、辛辣食品、零食、炒货、橘子OR>1,而粗粮、海鲜、竹笋、橙类OR值<1。见图1。

表4 “上火”人群的分布差异(以2个“上火”症状为界)

图1 “上火”饮食诱导因素的OR值 及95%CI分布(森林图)

2.4 “上火”频率与生活方式关系的logistic回归模型 研究以平均每月“上火”次数是否大于1次作为界限将人群分为>=1次人群(易“上火人群)和<1次人群(其他人群)。通过logistic回归分析发现,在调整性别、年龄、学生性质、学校背景、学生来源后,结果发现:“上火”频率在体育锻炼、睡眠状况等方面比较,差异有统计学意义(P<0.05),在饮水量和心理压力方面上比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 “上火”频率生活方式的关系logistic回归模型

注:*表示对照组

3 讨论

“上火”是临床常见症状,具有自限性,严重者可变生其他病证,随着饮食结构的变化和生活压力的增大,“上火”的发生有明显的上升趋势。但是,到目前为止,“上火”尚未有明确的公认的概念和确切可靠的诊断标准。因此,通过大规模的流行病学调查,明确上火的现代表征要素和密切相关的诱导因素,对于“上火”的标准的确定以及临床辨证和预防有着积极的作用。

3.1 不同上火症状的频率及原因 经调查发现,“口干渴”(27.5%)和“口腔溃疡”(22.2%)这2个症状出现的频数最多,占所有症状频数的49.7%,可见口腔问题是“上火”人群最为普遍的症状。其次,占总数10%以上的有:“眼干涩”(17.3%)、“牙龈肿痛”(16.5%)、“咽喉肿痛”(15.2%)、“大便燥结”(14.5%)、面部丘疱疹(13.4%)、咽干(12.3%)、眼胀痛(11.8%)、尿黄或灼热(10.1%),可见,“上火”的主要表现是在头面部。因此,我们可以概括出,“上火”是以口、眼、咽干燥、口渴欲饮、口腔溃疡、牙龈或咽喉肿痛、眼睛胀痛、面部丘疱疹,以及小便黄热、大便干结等为主的一系列火热症状。这一结论,与传统认识相符,为“上火”概念的明确增加了理论依据。

“上火”的本质是因火热之邪引起,病机十九条中的火与热所占比例较大,言火者五,言热者四,首开论述“火热”病机之先河[3]。火热为阳邪,其性炎上,故“上火”以头面部症状为主;又因火邪易入血分,聚于局部,可发痈肿疮疡,因此“上火”时也多见面部发丘疱疹;同时,热淫于内,直接消灼煎熬津液,往往出现口渴欲饮、咽干舌燥、小便短赤、大便秘结等津伤现象。

口干渴是一种因体内津液不足或津液输布障碍所致口中干燥而欲饮水的症状[4],引起口渴的原因有很多[5],既可见于一般的失水,也可发出在某些疾病过程中,如糖尿病、干燥综合征、甲亢、尿崩症等。中医学对口渴一症,往往以热立论,如《素问·热论》曰:“五日少阴受之,少阴脉贯肾络于肺,系舌本,故口燥舌干而渴。明代张景岳进一步发展了《黄帝内经》的观点,指出“盖渴因火燥有余,干因津液不足。火有余者当以实热论,津不足者当以阴虚论。”而后世医家对口渴的认识均不外乎此二者。火热袭人,上焦先受,故为口渴,即“上火”之症的首先表现。

口腔溃疡,即复发性阿弗他溃疡,是最常见的口腔黏膜疾病,患病率高达20%左右,在大学生人群中可达50%~60%[6]。现代医学认为,口腔溃疡病因复杂,免疫、遗传和环境可能是其发病的“三联因素”,即遗传背景与适当的环境因素(包括精神神经体质、心理行为状态、生活工作和社会环境等)可引发异常的免疫反应而出现特征性病损[7-9]。中医学认为,本病多由心脾积热、阴虚火旺引起,宋代《圣济总录·口齿们》记载:“口疮者,由心脾有热。气冲上焦,熏发口舌,故作疮也。”隋代巢元方所著《诸病源侯论·口疮侯》亦云:“心儿口疮,由血气盛,兼将养过温,必有客热熏上焦,令口生疮也”。可见,火热之邪郁积体内,上熏于口,则发为口疮,也是“上火”较为典型的症状之一。

此外,从上火症状个数出现的频率可以看出,出现一个“上火”症状的人群占最多数,为24.7%,并随着个数的增加依次递减,出现5个及以上症状的最少,仅为5.7%。由此可知,尽管“上火”症状表现多样,但同一个体同一时间内仅表现为一个或者几个症状,且不同时间表现不尽相同。

3.2 上火症状的人群分布特征 以2个上火症状为限,进行上火人群分布差异的统计学分析,结果显示,上火症状的分布在男女性别间无明显差异。而出现2个以上“上火”症状的人数在各个年级多于0~1个“上火”症状的人数,本次调查中本科学历的人群出现2个以上症状的人数多于大专学历的人群,可能和本科学历的学生承受学业方面的压力更大有关。同时,有医学院校背景的学生出现2个以上“上火”症状的人数多于0~1个“上火”症状的人数,与医学知识的普及度密切相关,医学院校的学生普遍对“上火”病症的认识多于非医学院校的学生。此外,来自南方的学生与北方的学生比较,出现2个以上“上火”症状的人数多于0~1个“上火”症状的人数,这可能与调查范围有关,浙江省高校省内的录取人数往往多于省外人数,因此,就本调查范围而言,此结果并不足以说明南方学生较北方学生更易“上火”,还需要扩大调查范围。

3.3 上火与饮食的关系 根据Logistic回归分析,饮料、炙烤食品、酒、辛辣食品、零食、炒货、橘子是引起“上火”诱导因素(OR>1),而粗粮、海鲜、竹笋、橙类则是“上火”的保护因素(OR<1),起到降火的作用。

饮料、零食因所含糖分和添加剂较多,往往使人体热量积累过多,郁而不散,导致“上火”等火热症状的发生。炙烤食品、炒货因火炒、炙烤等烹制过程失去了食物的大部分水分,饮食入内,食用者因缺水而感到口渴,严重者则出现火热郁积从而“上火”的表现。相关的研究也从生物机制出发,阐明缺水的导致上火的情况[10]。酒性温而味辛,温能祛寒,辛能发散,适量饮酒能功能活血通脉,祛风散寒[11],但过量饮酒易助湿热[12],导致热结于内,轻者表现为“上火”,重则入里伤及脏腑而发为各种热证。辛辣食品灼伤人体津液,从而使体内热邪偏重,出现“上火”之症。

粗粮中含有较多的膳食纤维,其中可溶性膳食纤维的作用主要为调节血脂、血糖及益生菌群,而不溶性膳食纤维的作用则是润肠通便[13],同时对胃肠道益生菌也产生积极的影响,而相关的研究也表明肠道益生菌和“上火”存在着一定的相关性[14]。芦笋甘、寒,功能清热解毒,生津利水;橙类味甘、酸,性微凉,所含纤维素和果胶物质,可促进肠道蠕动,这些食物对于“上火”人群而言,有利于通利肠道,使火热从下焦而泄,而对于普通人群食用后则不易上火。

3.4 上火与生活方式的关系 根据Logistic回归分析,上火的发生频率在体育锻炼、睡眠状况等方面有显著性差异。人体需要适当的活动,气血才能流畅,阳气才得以振奋,较少或者几乎无体育锻炼,使人体气机失于畅达,导致脾胃等脏腑功能呆滞,久之则气郁化火,轻则表现为“上火”等亚健康状态,重则营养失调,正气虚弱,变生它病。长时间的睡眠不足(失眠),会导致机体阴阳平衡失调,阴不入阳,阴虚阳盛则体内火热郁积过多,从而产生各种“上火”等亚健康症状。熬夜,是导致睡眠不足的基本形式,都属于不规律的生活作息,长久下去,会引起机体生理功能和免疫力的紊乱,甚至诱发其他病变。

综上所述,我们认为“上火”是以口、眼、咽干燥、口渴欲饮、口腔溃疡、牙龈或咽喉肿痛、眼睛胀痛、面部丘疱疹,以及小便黄热、大便干结等为主的一种火热病症。虽然,表现形式多样,但凡出现相关的某一症状即可诊断。易引起“上火”诱导因素有饮料、炙烤食品、酒、辛辣食品、零食、炒货、橘子等,而粗粮、海鲜、竹笋、橙类则是“上火”的保护因素,多食用可起到降火作用。同时,较少的体育锻炼或者几乎无锻炼、失眠以及熬夜等不良的生活方式也是引起“上火”的因素之一,这些对临床预防“上火”有着重要的指导意义。

[1]钱苏海,钱俊华.中医“上火”的内涵、表述及其应用初探[J].浙江中医医药大学学报,2015,39(6):430-433.

[2]林富祥,陈玮莹.1051例大学生“上火”的调查研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2012,14(1):1306-1310.

[3]谢志军,王伟杰.上火病因病机初探[J].浙江中医药大学学报,2013,37(3):226-228.

[4]戴天木.《金匾要略》治渴六法[J].国医论坛,2003,18(1):5-6.

[5]张军.消渴与消渴病异同考辨[J].光明中医,2002,17(100):7-9.

[6]郑亚楠,陶钧,龚茜,等.医学院校大学生复发性阿弗他溃疡发病率及其与A型人格关系的调查分析[J].上海市口腔医学,2017(5):553-556.

[7]周海文,吴岚,周曾同.口腔黏膜病临床治疗Ⅵ.复发性阿弗他溃疡的诊断与治疗[J].中华口腔医学杂志,2007,42(1):57-59.

[8]Natah SS,Konttinen YT,Enattah NS.Recurrent aphthous ulcers today:a review of the growing knowledge[J].Int Oral Maxilloface Surg,2004,33(3):221-234.

[9]石宇文,翁志强,谢利平,等.广州某医学院医学生复发性阿弗他溃疡危险因素分析[J].广东医学,2010,31(6):772-774.

[10]曾荣今,陈云.食物”上火”与水分子氢键的关系研究[J].湘潭师范学院学报:自然科学版,2002,24(1):34-35.

[11]李晨晨,王莹,向孙敏,等.酒的功用及发展历史[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(11):365-169.

[12]周璇,吴颢昕,戴建国.中医酒病病因病机考略[J].中医学报,2013,23(8):17-18.

[13]常改,郑文龙.粗粮的功与过[J].食品与健康,2005(6):28.

[14]潘照,朱星瑜,范永升.从能量代谢及粘膜免疫看“上火”与肠道菌群的关系[J].浙江中医药大学学报,2015,39(8):591-594.

Researchon“Shanghuo”SymptomsDistributionandInducedFactorsofHangzhouCollegeStudents

Zheng Weijun, He Yuehui, Xie Guanqun, Bao Jie, Du Yu, Fan Yongsheng

(ZhejiangChineseMedicalUniversity,Hangzhou310053,China)

Objective:To explore the feature of “Shanghuo” symptoms among university students and inducing factor for “Shanghuo” from dietary and lifestyle.MethodsStratified cluster sampling method was employed to carry up a survey with 8224 university students, obtaining information of frequency, symptoms, dietary habits and lifestyle of “Shanghuo”, and applying case-control study method and regression model to study inducing factors.ResultsThirsty mouth, oral ulcer and dry eye listed the top three of “Shanghuo” symptoms, and 28.9% occurred “Shanghuo” at least one time a month. 11 kinds of food and 4 living habits had statistical significance (P<0.05) in logistical model.ConclusionUniversity students with different features showed different “Shanghuo” symptoms and several food and health risk living habits would induce the occurrence of “Shanghuo”.

“Shanghuo”; Inducing factor; University students; Symptoms features

R22

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2017.12.007

国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2014CB543001)

郑卫军(1983.11—),男,博士,副教授,研究方向:中医流行病学与卫生统计,E-mail:deardangjun@163.com

范永升(1955.11—),男,博士,教授,国家重点学科带头人,研究方向:中医药防治风湿自身免疫病,E-mail:fyszjtcm@163.com

(2017-11-03收稿 责任编辑:张文婷)