尘封岁月里的工匠故事

■本刊特约记者 周有强

尘封岁月里的工匠故事

■本刊特约记者 周有强

当七一八成为798,当798回望七一八。

同样的位置和空间,历史和现实在这里激荡,工业和艺术在这里交汇。

透过一个展览,一段外人甚少知道的工业历史,被重新打捞;一个个普通工人在时代大潮中沉浮的故事,被重新讲述。

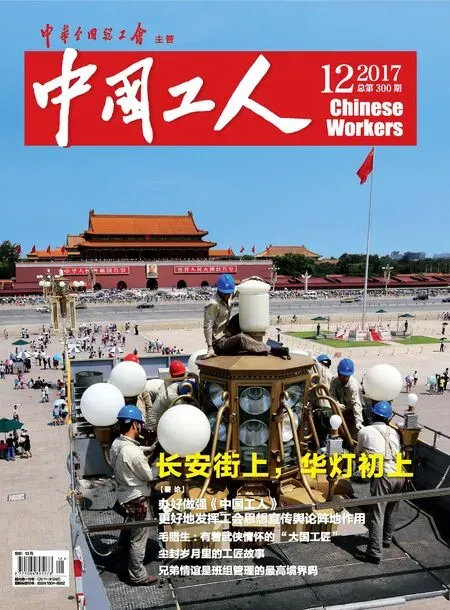

纪念国营第七一八厂落成暨开工六十周年展览内景

说起798艺术区,很多人会想到这是北京都市文化的地标。然而,只有少数人知道,在60年前,这里被称作七一八联合厂,798只是它5个分厂中的一个。

每年,798艺术区要接待的参观者超过500万人,最多的时候,一天有10万人涌入这片占地面积超过60万平方米的土地。不过,他们中的大多数人不会想到,在最鼎盛的时期,这片土地上聚集着超过两万名的工人和干部。

行走在798内,你会在雕塑、摄影、时装等300多家文化艺术场馆里流连忘返;但你可能不知道,中国第一颗原子弹的许多关键元件和第一颗人造卫星的许多重要零部件均产于此。

当一个关于七一八联合厂的展览在798艺术区内展出,在历史与现实的碰撞、工业与艺术的交汇中,人们又重新打捞起了一段外人甚少知道的工业历史。

而与那段历史相伴的普通工人,他们在时代大潮中的命运沉浮,也得以一一呈现。

一个代码,一座工厂

11月初的北京已进入深秋,街道两旁的黄叶,快要落尽了。

寒风一吹,街上的行人瑟瑟一抖,会不自觉地拉一拉身上的外衣。行走在798艺术区内,却随处可见游客的身影,他们三三两两,或驻足观看,或拍照留影,或伸手触摸。

视野里是强烈的混杂与对峙——清新别致的画廊开在纵横交错的管道旁,前卫个性的雕塑矗立在破旧斑驳的工厂前,时髦新奇的图案涂写在砖红古朴的墙壁上。新与旧、纯与杂、开放与保守、自由与秩序,在这里却近乎完美地契合在了一起。

来到艺术区的798艺术工厂前,一根巨大的烟囱下,是一座二层楼高的砖头厂房。厂房的门口外立着一个约4米长、1米厚的红色大门框,门框上刻着“创业家精神之路”几个白色大字,一张3米来高的海报就放在门框处,上头写着“纪念国营第七一八厂落成暨开工六十周年展览”。

穿过门框,再向前走约100米,左手边有一个小门,一进去便能看到一块红色展览板上书——

“……六十年来,七一八联合厂历经建立发展、各分厂独立经营、整合成立七星集团等几个历史阶段,在中国电子工业史上留下浓重的笔墨。今天,七一八厂大院腾出的空间发展成为世界著名的七九八艺术区,这是昔日工厂以另一种形式的新生……”

北京七星华电科技集团有限责任公司总裁王彦伶说,七一八联合厂建设项目是我国“一五”期间周恩来总理亲自批准建设的重点项目,是由当时的东德根据中方要求而设计的大型综合电子元件生产企业。

七一八——没有名称,一个代码。这是一家军工保密厂。

岁月穿梭,60多年后。曾经的工厂几经变革,当时的机密早已解封,可那段“浓墨重彩”的历史,也变得鲜为人知了。

从1951年筹备建厂到1964年建制取消、各分厂独立经营,透过200多张照片,上百件仪器、家具、实物和文献资料,在被“隐藏”了多年后,这段整整13年的历史重新展现在了世人的面前。

作为此次展览的策展人,49岁的建筑设计师程大鹏已为此准备了10年。

不过,他既不是七星集团的职工,与七一八联合厂也没有多深的联系,唯一的交集可能是“在1958年时,我妈作为北京市市政工程师进入过当时的七一八厂,给他们做过管线设计”。他也不懂电子工业,更叫不出那些仪器的名字,也不知道它们的功用。

可就是这样一个“门外汉”,在过去的10年间,却花费了大量的时间、精力乃至金钱,去收集与七一八相关的设备、家具、照片和文献,和工厂的600多位老职工打过交道。

这一切,都源于10年前的“一次搬家”。

那时,已进入建筑设计行业18年的程大鹏看中了798的一个废弃老厂房,想把自己的设计事务所搬到这里。在入驻时,他偶然间看到,厂房的角落摆放着10多台已积满灰尘的废弃设备,工人们正要拿去处理掉。

程大鹏一下就被这些不知名的设备吸引住了,“设计充满了丰富的细节和美学处理,简直就是工业艺术品”。看了仪器上的标签,他才知道,它们都是上个世纪四五十年代由东德设计制作的铣床、钻床和显微镜。

他当即就想买下这些设备。虽然“买卖”最终未能成交,但机械之美却早已击中他的内心。

他决定开始收集这些“工业艺术品”。

“一定要展现给大家”

七一八厂最具标志性的建筑是锯齿形屋顶的厂房,被称为“包豪斯风格”。这种风格产生于上世纪20年代,主张适应现代大工业生产和生活需要,讲求建筑的功能、技术和经济效益。

即使用今天的眼光来看,这种锯齿厂房的设计也很独特。建筑的窗子全都朝北,这样就可以保证室内的光线均匀,以免有阳光的地方特别亮,没阳光的地方特别暗。厂房的屋顶是弧形的,叫“薄壳屋顶”,最薄的地方只有6厘米。

63岁的庞成奎正站在“薄壳屋顶”下,给参观者们讲解着。眼前的他一身黑色西服,头上戴着一顶印着中国国旗的黑色棒球帽。说起七一八厂的建厂史和当时职工的精神面貌,他如数家珍,真诚动情。

也难怪,从17岁进入七一八大院,到60岁退休,再到现在被返聘回来,他在这里待了整整46年。从车间铣工到获得“新长征突击手”,从结婚生子到升任所在的第十一研究所党委副书记,从目见七一八厂的兴衰到见证798的转型,这个大院在他的生命里烙下了太多的印记。

庞成奎既是本次展览的参与者,也是程大鹏收藏之路上的关键人物。

尽管时隔45年,庞成奎还清楚地记得,1972年1月2日,他第一次来到位于大山子的工厂大院报到时的情景。那时,原七一八联合厂的各个分厂已独立经营了七八年。

报到那天,天气很冷。道路两旁的松柏整整齐齐地排列着,树梢上积了厚厚的一层白雪。

庞成奎的心情却异常兴奋。在那个年代,要进这样的军工企业,“根正苗红”是最起码的要求。穿着工厂发放的劳动布工作服,庞成奎走出去,都是“挺着胸抬着头,感觉到无上的光荣”。

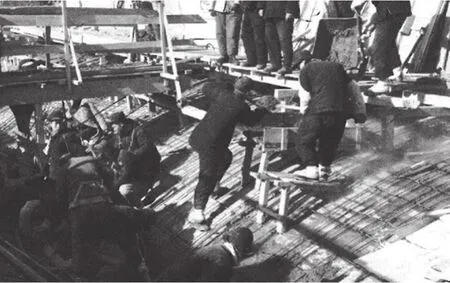

工人们正在建设七一八联合厂

七一八联合厂外景

七一八联合厂全景图

在车间干了11年后,庞成奎开始走上领导岗位。上世纪80年代,改革开放刚刚起步,七一八厂的每个车间都在加班加点生产着电子元器件。

每天上午10点到10点15分是工间操时间,喇叭一响,各个小院里都是工人做操的身影。因为人数太多,每个人领到的饭盆都编着号,到饭点时,他们得按照号码分拨吃饭。一到下班时,院子里就人贴着人,行走的人流中,不时会响起自行车清脆的铃铛声。

如今,铃铛声早已消失,798大院外贴着“共享单车禁止入内”的告示,曾经的工间操也早在1990年就取消了。现在活跃在院子里的,是来自全世界的面孔,他们年轻、时尚、带着艺术的气息。

因为多才多艺,既会摄影、又懂书画收藏,还玩体育,庞成奎成为研究所的工会主席,又当上了党委副书记。

2006年,第十一研究所为了纪念建所50周年,准备出一本历史画册。作为牵头人,庞成奎开始向退休的老职工征集历史资料。他自己也通过不同的方式收集淘汰的设备、破旧的家具和当时的照片。

七一八厂首任总工程师罗沛霖原本是第十一所的所长。庞成奎每年都会去看他几次,因为共同的兴趣,两人很聊得来,慢慢结成了忘年交。从去国外考察到成立储备组,从建厂过程到与援建专家的沟通,罗沛霖都一一讲给庞成奎听。

知道庞成奎在收集历史资料后,罗沛霖就把自己拍摄的照片底片送给了他,甚至要把老相机也一并送他。

渐渐地,庞成奎的办公室就成了“历史物件的集中地”。

老庞说,这些物件都是珍贵的历史资料,不仅反映了当时的时代风貌,也记录了一段历史,“有朝一日,一定要展现给大家”。

和程大鹏结识后,由于相同的收藏爱好,两个人越聊越投机。日常交流中,他们不仅萌生了办展览的想法,还想着在时机成熟时办一个电子工业博物馆。

“那是一个向上的时代”

韩学志是本次展览的第三位参与者。现年63岁的他,退休前是798艺术区七星物业总经理,此次作为七星集团的代表组织展览。

韩学志说,展览举办近一个月以来,每周来参观的观众将近1万名。据他观察,游客大多被精美的电子仪器吸引,工厂职工常常在照片和历史资料处驻足。一些退休多年的老人也来了,他们看着墙上的员工卡片,落下热泪;企业组织在岗的职工来参观,很多人看到了自己父辈的身影;德国人来看,每个人都会收到一套德文版的关于七一八厂厂史的书籍。

前苏联千伏表

卡尔蔡司齿轮检测仪

建成后的七一八厂跃升为当时全世界技术最先进,规模最大的电子厂。图为展览内景

见到韩学志时,他正带领着老领导——他在第六车间时的车间主任张业万参观展览。

83岁的张业万1956年就来到了这里。

那时,酒仙桥周围还是大片未开发的庄稼地和一条孤零零的土路,七一八厂还在建设当中,前来援助的东德专家还在工地上指导。

建国初期,中国的电子元器件生产一片空白。为了国防事业的需要,一群来自五湖四海的年轻人来到这里。条件很艰苦,工人们用的动力机械是毛驴木轮车。不管是工人还是工程师,办公都是把草席往地上一铺。施工的过程中,遇到人人发怵的冬季,也一天都没停过。

张业万记得,那会儿大家都争先干活,没有上下班的概念。有一次,带他的师傅正在食堂吃饭,因为太累,吃着吃着就睡着了。

“可大伙没有怨言,反而都很高兴,因为国防建设起步了。”如今,张业万已是满头白发。他说,大家当时的想法比较纯粹,“没有强大的国防,就没有新中国的站起来”。

退休的老职工们,争先叙说着自己对那个时代的记忆:

“虽然那时候很苦,可是大伙的劲都往一处使。”

“大家都很自觉加班加点,要求进步。好像身上总有使不完的劲。”

“1958年时,一级工每个月的工资是35.5元,干部的工资是38元,大家区别不大。”

“那时,人心比较真诚,干部与工人、工人与工人之间的关系也纯朴。”

在没有任何技术基础的条件下,全体职工用超常规的设计和建设速度,平地而起建成了七一八厂。建成后,它就跃升为当时全世界技术最先进,规模最大的电子厂。

长安街上的音柱、人民大会堂的话筒、中国第一台真空管电子计算机的记忆磁芯、作为压电晶体器件原材料的人造水晶以及用于雷达、遥感、导航等领域的微波铁氧体器件……七一八厂生产的电子产品被运往全国各地,用于各个重要领域。

到1964年,七一八厂生产的友谊牌元器件产量,已占全国总产量的1/4,军品的1/2。七一八厂连同1954年前苏联援建的七一五厂,共同撑起了全国电子元器件市场的半壁江山。从这里,还走出了一大批日后支撑中国电子工业发展的科技骨干。

2007年,在七星集团五十周年庆典上,七一八联合厂首任厂长李瑞在回顾工厂的创业史时,把那个时代全体职工的精神总结为“创业精神”——不怕苦、不怕累、愿意经受一切的拼搏精神和心往一处想、劲往一处使的工人阶级朴素感情。

当然,这也是此次展览的主题。大量的照片和资料都在诉说着,“那是一个向上的时代”。

“没有过去的艰苦奋斗,就没有今天。要教育年轻人接好班。”张业万说。

“这就是工匠精神啊”

第二次见到程大鹏,是在他平常工作的场所——798艺术区内一间450平方米的大厂房。

厂房的深绿色铁门上写着“国营七一八联合厂文献展委员会暨文献资料征集办公室”几个大字。进入室内,在每个房间里,都可以看到整齐排列的深棕色大木架,木架上摆满了他收集来的电子仪器。它们几乎都来自上个世纪五六十年代的东德、瑞士以及北欧的国家,或黑或银或白,尽管颜色不一、形状各异,但都被精心呵护。

这些仪器不仅反映了当时世界最先进的工业生产水平,也见证了中国社会特殊时期的艰辛。虽然,现在早已有替代这些精密仪器的新技术,但“它们的美学价值和历史价值都是不可替代的”。

这还只是程大鹏所有收藏的20%。更多的东西,存放在好几个巨大的仓库里。有的是老职工赠送的,有的是花钱购买的,有的是从垃圾堆里捡的,还有的是“以物换物”换来的。

此次展览中,有一台上个世纪40年代出厂的卡尔蔡司倒置金像显微镜照相机,2米多长,吸引了很多参观者的目光。

这款照相机,中国当时只进口了三四台。一位70多岁的相机收藏家手上就有一台。程大鹏得知后,花了一年时间与他沟通,最后用一套莱卡套机换来了这台仪器。

“太棒了!”程大鹏反复赞叹道,“对于那段历史来说,这太珍贵了。”

这台相机做了大量的美学设计,无论是油漆、金属还是颜色,都分了好几个层次,各自按照某种美学原则出现。更让他感到震撼的是,这台仪器上的上百个螺丝钉,最后拧完时都指向了同一个方向——右上方45度。“我们现在不是提倡工匠精神吗?这就是工匠精神啊!”

最初,程大鹏只是从设计和美学的角度,来欣赏这些工艺品。随着收集的东西越来越多,他开始对那个时代和那个时代的人产生浓厚的兴趣。

有一回,一个老厂房拆迁。有人给他打电话,让他去看看。厂房的门一打开,地上一片狼藉,散落着各种证件和档案,诸如结婚证、介绍信、私人日记本、文件袋等等,“不仅保存了大量那个时代的生活痕迹,还保留了当时工厂的技术管理细节”。此外,厂房里还留下了大量被废弃的老设备和家具。最后,他花5万元购买了厂房里所有的东西。

有一次,程大鹏收到了一个棕黄色木盒,木盒里装着一台光学仪器。这是一位工厂老职工的儿子骑着自行车送来的。这台仪器跟了他父亲一辈子,总舍不得扔掉,“说要免费赠送给我,希望展览时能看到它”。

刚打开盒子时,里头积了厚厚的灰。程大鹏用扫帚清扫掉表层的灰后,再用植物油擦洗,木盒内层便显现出锃亮的明黄色。机器很精致,而且和盒子的设计严丝合缝。“很多老设备在工厂关停、设备升级中,被扔掉了。现在完全是电子化的设备,已经看不到这样工艺品般的仪器了。”

上个世纪90年代,在市场经济大潮的涤荡下,七一八像许多其他国营企业一样,告别往日的辉煌,陷入困境、没落和衰败。最困难的时候,各个分厂基本处于停产半停产状态,70%以上的车间停止运行,职工从2万人减至不足4000人。

也就是在那时,这位老职工下岗了。这台机器留了下来承载着他关于这个工厂的所有记忆。

一个传奇的故事

胡光记得那段动荡的岁月。

作为七星集团生活物业经营部部长,他高中毕业后,就在1977年来到了七一八厂,见识过后来企业发展变迁的整个历程。

在他的记忆里,每个时代都有不同的景象:

1979年还在计划经济的尾巴,工人们只管蒙头生产,不管能否卖得出去;

1986年以后,乡镇企业开始兴起,七一八厂的技术员们很多都去这些小厂兼职,因为给的工资高,见面时,互相的问候语是“又到哪里‘抄肥’去了”;

1990年以后,七一八陷入低谷,社会流行下海创业,收入比在厂子里高10倍以上。有技术的纷纷出走,一个30人的班,走了将近一半;

到了1998年,国企改制浪潮中,工人纷纷下岗、分流,没技能的去当了保安,会开车的做了出租车司机,有手艺的去给人修BB机、大哥大和传真机。

作为所里的技术骨干,胡光当时负责一台专业设备的运行。在下海经商浪潮最汹涌的时候,领导来做他的思想工作,让他无论如何都不能走。而这一留,他就一直待到了现在。

他负责的那台设备叫双轭测试仪,是东德援建七一八厂时配备的一台重要测量设备,全国仅此一台。它可以通过测量磁滞回线,快速地测量出磁钢的剩磁、矫顽力和最大磁能积,从而为磁钢的生产提供准确的参数,而磁钢是制作电子元器件的核心材料。

这台设备测量的数据甚至被作为国标。要是这台机器坏了,整个电子元器件行业都可能乱套。有一回,其他电子厂的领导来到七一八厂,想要拆开这台设备进而仿制它,被阻止了,“万一恢复不了,怎么办?”

庞成奎在讲解展览 摄影/王伟伟

企业职工在职工卡片处驻足观看 摄影/王伟伟

1985年,这台设备在使用过程中坏了。专家们都没辙了。要修复它,就得拆开它,然后重新给它缠上线圈。那可是0.09毫米粗的线圈,修复的人要在一个小指头般大小的机子上,饶上3000多圈。“这要求手上不能有汗,而且眼神要好。绕的时候,得非常仔细,容不得一点差错。手劲还得均匀,不能太紧,也不能太松。”

没有人敢动手。

当时还是一名普通技术员的胡光,主动请缨了。平时就喜欢研究机械的他把设备拆开,经过3天的奋战,又重新给它缠上了线圈。设备完好如初,又能准确测量了。

因为这个,他被评上了当年工厂的优秀生产者,后来又被评为北京市的优秀生产者。一直到他提干、分房,修复仪器都是重要的加分项。

“就是自己喜欢,又有点机械知识。领导也支持,反正死马当活马医嘛。”被问及成功修复的秘诀,胡光笑了笑,“而且那会儿年轻,眼力好。搁现在,我肯定也修不好了。”

“这是一个传奇的故事。一个高中生用最简单的方式修好了当时世界上最精密的仪器。”程大鹏很想把这台设备也搬来展览,直到听说稍有不慎就可能破坏这台机器后,他才作罢。

从七一八建厂至今,这台机器一直在使用,现在还在发挥着作用。

以798艺术区的面目重生

从上个世纪80年代末起,七一八厂的境况就已大不如前。这个曾经红极一时的万人大厂逐渐荒寂,终于不得不开始出租闲置厂房了。

1995年,中央美院雕塑系雕塑家隋建国接到了纪念抗战群雕《卢沟桥抗日群雕》的任务。那时,美院搬到酒仙桥地区,他们需要一个大的工作空间,就在原七一八联合厂三分厂798里,找到了一个3000平方米的闲置仓库。

此举开创了798艺术创作的先河。群雕任务完成后,美院老师们继续在这里租房子搞创作。

2000年年底,经过企业调整,798、706等6个工厂合并为七星集团。资产重新整合后,大部分产业根据发展需要搬出了大院,更多的厂房闲置。七星集团将这些厂房陆续租了出去。

空旷的厂房、低廉的租金、再加上充足的光线与安静的环境,越来越多的艺术家被吸引过来,在这里建立了自己的工作室。

2002年,艺术区的雏形形成,艺术家工作室猛增到30个,艺术及商业机构接近40个。

2006年3月,艺术区领导小组及下设的建设管理办公室成立。那段时间,在798内散步,韩学志每天都能看到新的变化,“前一天还是废弃的厂房,可能第二天就变成了画廊”。

到现在,798艺术区已有文化创意产业方面的300多家机构入驻,涉及画廊、摄影、影视传媒、环境设计、餐饮等,就业人数近万人。

七一八又重生了,以艺术区的面目。曾经的机器、管道、语录,成了咖啡厅里的装饰;裸露的老旧红砖墙、高耸的包豪斯风格建筑,成为游客拍照的风景。

在不经意间,还能看到在时髦的青年和穿梭往来的外国游客中,穿着蓝色工作服的工人。至今,798艺术区内,还有一些厂房仍在生产。

如今,伴随着中国从制造大国向制造强国迈进的步伐,对高技能人才的渴求成为了这个时代的一道景观。

在整个社会都呼唤工匠精神的当下,作为798不为人知的另一面,七一八被重新翻出,并被赋予了新的时代内涵。

程大鹏至今依然记得,第一次来到798时的场景。那是2003年的一个夏季夜晚,在一间咖啡馆的二楼吃完晚饭时,白天机器的轰鸣停了,熙攘的人群走了,只剩下空寂的街道和巨大的厂房。

漆黑的夜色下,安静得只能听见野猫的叫喊。