瓦雷里对卞之琳诗歌创作的影响

瓦雷里对卞之琳诗歌创作的影响

文/李敏杰12,1.华中科技大学中文系;2.中南民族大学外语学院

卞之琳的诗歌创作,深受法国诗人瓦雷里的影响。这种影响表现为:“对立统一”、“苦功”等主题的表达,意象的借用,格律形式的借鉴。卞之琳一方面受中国诗词传统的影响,另一方面有意识地借鉴西方文学,他的诗成为“融欧化古”的典范之作,在新诗发展中具有独特的价值。

卞之琳;瓦雷里;主题;意象;格律

卞之琳是我国现代著名诗人、文学翻译家和莎士比亚研究学者。他以智性诗、哲理诗闻名于世,在我国新诗史上具有独特的地位。他在诗歌创作生涯中,不仅从中国诗歌传统中吸收营养,也从西方文学中吸收养分。在个人诗集《雕虫纪历(1930-1958)》序言中,卞之琳列出对其产生影响的外国作家,其中包括法国象征派诗人瓦雷里。瓦雷里对其诗作的影响,最明显表现在“前期第三阶段”即1937年。这一年,诗人的创作出现一个小高潮,出现了《雨同我》、《无题》组诗五首、《白螺壳》、《淘气》、《灯虫》等杰作。

早在1935年,卞之琳便翻译瓦雷里十四行诗《失去的美酒》(1 936年刊载于天津《大公报》文艺版);1936年出版的译文集《西窗集》,收入诗人三十年代翻译的西方文学作品,其中包括瓦雷里的散文诗《年轻的母亲》。七十年代,诗人又翻译瓦雷里的《风灵》、《石榴》、《海冰墓园》等作品,并修订《失去的美酒》译文,合为《诗四首》刊于《世界文学》1979年第4期。从数量上看,诗人对瓦雷里的作品翻译不算多,但瓦雷里是卞之琳最喜欢的西方诗人,

也是对其诗歌创作产生深远影响的西方诗人之一。

瓦雷里的诗作对卞之琳的诗具有全面的影响。卞之琳认为,瓦雷里晚期诗作,“不管作者自己承认不承认,经常表现了辩证法的对立统一思想”,如《海冰墓园》表现了“‘绝对’的静止和人生的变易这两个题旨的对立”,《失去的美酒》表现“寓‘得’于‘失’的思想”,而《石榴》和《风灵》则“表现天才、灵感出于勤奋、苦功”。这些主题,在卞之琳诗作中都得到回应。此外,卞之琳还借鉴了瓦雷里诗作中的意象、韵律等内容,使其诗歌成为“融欧化古”的典范。

1 “对立统一”主题

在《海滨墓园》译文中,卞之琳使用了大量的脚注,以帮助读者理解这首诗的意旨。这些注释,也成为我们理解卞之琳如何解读该诗的钥匙。在卞之琳看来,这首诗表现了诸多的对立统一关系:如“太阳休息在万丈深渊的上空,/为一种永恒事业的纯粹劳动”,表现了“休息”与“劳动”之间的对立统一关系;“守望着多沉的安眠在火幕底下”表现了大海表里的对立;全诗第十三节,则表现了说话者作为“一个相对的存在”,他敢于冒险,追求生和变,然而必须面对“‘绝对’(太极)”。这种对立统一的思想,与中国传统思想不谋而合,因而具有现实意义。卞之琳的《断章》、《距离的组织》等诗,便表现了动与静、时空相对性、实体与表象等哲学话题。即便一般视为情诗的《无题五》,也迥别于常见的直接抒发内心情感的诗作:“我在散步中感谢/襟眼是有用的,/因为是空的,/因为可以簪一朵小花。//我在簪花中恍然//世界是空的,/因为是有用的,/因为它容了你的款步。”诗中的“我”在散步时,突然关注到平时不被留意的“襟眼”:它虽然是空的,但正如此方能插入象征爱的小花。小花带来的慰藉,使我意识“襟眼”原来是有用的。“我”由此生发对世界的认识:世界正如这“襟眼”,原本也是空的,正因如此才变得有用,因为它能“容了你的款步”。恋爱的激情,在诗人的笔下淘洗、提炼,变为诗人对生命哲理的探索。诗人为这首诗所写的注释中,使用了“无之以为用”这一古语,清楚地解释了这首诗的主题。诗中的“我”在日常散步中,由普通的“襟眼”联想到世间一切事物的相对性,体味宇宙万物有用与无用、相对与绝对的对立统一关系,使这首“情诗”成为探索宇宙、人生意义的智性哲理诗。

对立统一的辩证关系,在卞之琳的其它诗作中也得到体现。如《旧元夜遐思》中“灯前的窗玻璃是一面镜子,/莫掀帏望远吧,如不想自鉴/可是远窗是更深的镜子:一星灯火里看是谁的愁眼?”在喧闹的元宵夜,诗人独处室内,灯前的窗户玻璃成为一面镜子,映照自己的愁容。于是诗人掀帏望远,想到远方的“她”此时也坐在窗前,看到的也是她的愁容。身边“灯前的窗玻璃”和“远窗”之间的时空距离在此得到统一,正如远方的“她”那“仇眼”凝视着“我”。诗人以时空相隔的窗玻璃通过“镜子”这一意象联系在一起,也就将“我”和远方的“她”联系在一起。空间意义上的远和近,时间意义上的现时、过去和未来,这些对立体得以统一,使诗人的诗情由男女恋情升华为对时空相对性的探索。《寂寞》一诗中,“乡下孩子怕寂寞,枕头边养一只蝈蝈”,孩童时期的寂寞是单纯的,有了蝈蝈后便不再寂寞。长大后的他来到城里操劳,“买了一个夜明表”。夜光表相比蝈蝈,显得更加现代、时尚。不过,“他”买夜明表不是为了追求时尚,而是为了辛劳工作需要。换言之,生活的劳顿已经使他无暇顾及内心的寂寞了,困苦的生活使他麻木。同样的寂寞,带来不一样的感受。诗人敏锐地通过“蝈蝈”、“夜明表”等意象,展现了人物的内心。他以“寂寞”这一表达情绪的词汇,将“小孩”、“长大了”等看似对立的词汇统一在一起。特别是最后两句“如今他死了三小时,/夜明表还不曾休止”,以“死了”、“不曾休止”等词汇赋予这首诗以极大的张力,凸显了社会底层人的孤独、寂寞和渺小。

卞之琳不仅通过对立统一的意象作诗,还善于通过“对立统一”的章法,营造精致、缜密的诗的结构,使诗作具有完整性。李广田将卞之琳诗作中的章法分为三类:推衍式(如《雨同我》、《第一盏灯》、《影子》),对立统一式(如《断章》、《圆宝盒》、《泪》),分合式(如《古镇的梦》、《一位用手指探电网的连长》、《候鸟问题》)。这表明,对立统一的章法,也是卞之琳常用的篇章营造手段之一。《泪》一诗中,诗人由“这群鸟从我的家乡归来”,想到鸟、蜜蜂有家,乃至手提箱中的小贝壳、小纽扣、小钥匙也都有家。可是,“我”南北奔波,这些小物件便也居无定所,随我漂泊。显然,这首诗前半部分,着意突出人、物之间的差异与对立。不过,在诗人看来,“门外雪上的足音”和室内“炉火的忐忑”,“巷中人”与“墙内树”,“彼此岂满不相干?”“我”和“你”一切的惆怅、哀怨,最终都凝结为“泪”。人与人之间的“露水姻缘”,正如“一笔切线”相交。几何学中,切线并不占据圆的空间,但与圆交于一点。这种“不占”与“相交”的关系,正是一种对立统一关系。因此前半部分的貌似对立体,最后得到了统一。这种“对立统一”的章法,能更好地体现这首诗的“对立统一”思想主题。

2 “苦功”主题

在为个人诗集《雕虫纪历(1930-1958)》所写的序言中,卞之琳总结自己的写诗经验:“规格本来不大,我偏又喜爱淘洗,喜爱提炼,期待结晶,期待升华,结果当然只能出产一些小玩艺儿。”“小玩艺儿”是卞之琳的自谦之词,“规格本来不大”倒是属实:在六十余年的创作生涯中,卞之琳的诗歌仅一百六十余首,且大多为短诗。而“淘洗”、“提炼”、“结晶”、“升华”等语,则体现了他对诗歌艺术性的执着追求。他的诗作(尤其是上世纪三十年代的诗作),往往经过反复打磨,显得十分精致甚至晦涩,内涵深刻,有别于早期浪漫主义诗人的诗情泛滥,抑或大众化诗歌时代的口语化诗,具有独特的魅力。诗歌创作中的这些特点,与其作诗中的“苦功”密切相关。

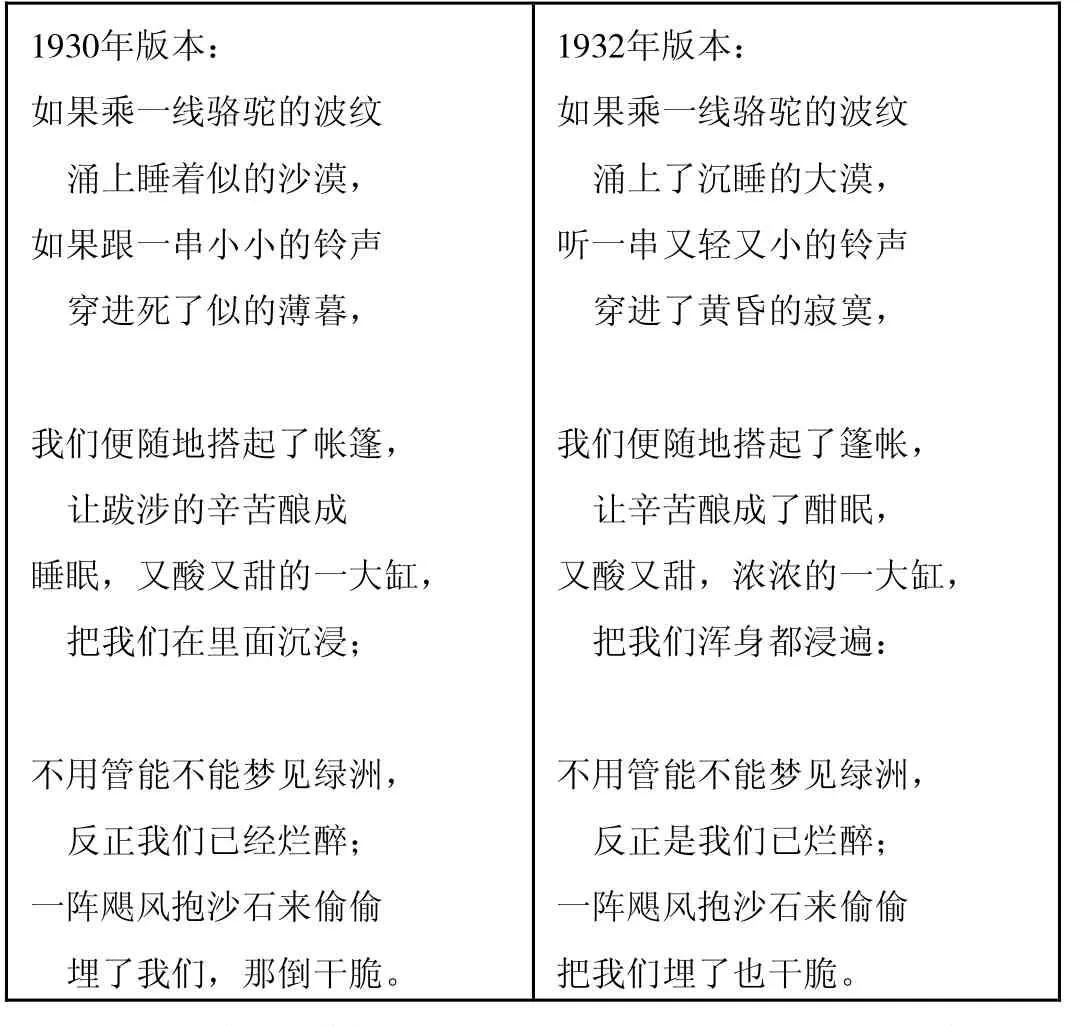

卞之琳曾翻译瓦雷里诗作《风灵》。在为这首诗所作的注释中,卞之琳认为,“瓦雷里以风灵(中世纪克尔特和日耳曼民族的空气精)喻诗人的灵感。它飘忽无定,出于偶然或出于长期酝酿,苦功神通,突然出现,水到渠成。……瓦雷里这路象征诗,意义可以层出不穷”。他在《风灵》一诗译文中使用“神功”、“一举便成功”等语,在《石榴》中使用“使出苦练的功夫”等语,以突出瓦雷里诗作表现的“苦功”精神。在分析《海滨墓园》一诗中“神圣的焦躁”时,引用福楼拜的名言“天才即长期的忍耐”,以及瓦雷里诗《蛇》中“天才!噢,长期的焦躁!”,以证明“苦功”之重要。瓦雷里年轻时一度放弃写诗,一心钻研哲理,20年后出版《年轻的命运女神》、《幻美集》等。他的诗作大多致力于真的追求与美的创造,讲求韵味与质感,凝练而含蓄,从生活中的事物入手探讨生与死、动与静、变与不变等哲理。这些特点,使其成为后期象征派的代表人物之一。卞之琳盛赞瓦雷里的“苦功”:“据瓦雷里自己说,他有一阵心里老是回荡着一种六行十音节(旧译音缀,即单音)而没有内容的节奏(十音节一行本是法国16世纪前流行的式,以后为每行十二音节的“亚历山大体”代替了),然后倾注了他平生的思想与感情,联系了少年时代的活动和家乡墓园所在的地中海海边的风光,通过长期的辛勤酝酿,在各节之间的意象和思路上作了种种对比和呼应,与乐曲和建筑的结构相当,最后完成了这首诗。”卞之琳十分赞同这种“长期的辛勤酝酿”,并在自己的诗歌创作实践表现出来。他的诗作往往经过反复酝酿、打磨,精心构建,表现了他对文学艺术的不懈追求。他在小说《山山水水》中,借助小说人物表达自己对中国艺术的见解:“中国艺术最推崇以认真到近于痴的努力来休养了功夫而表现出随兴的风度。”以其诗作《远行》为例,该诗最初1930年发表于《诗刊》杂志第四期。1932年收入《汉园集》时,作者对这首诗进行了大规模改动,后《十年诗草》、《卞之琳文集》也都收入修改后的版本。以下为该诗两个不同版本:

1930年版本:如果乘一线骆驼的波纹涌上睡着似的沙漠,如果跟一串小小的铃声穿进死了似的薄暮,1932年版本:如果乘一线骆驼的波纹涌上了沉睡的大漠,听一串又轻又小的铃声穿进了黄昏的寂寞,我们便随地搭起了帐篷,让跋涉的辛苦酿成睡眠,又酸又甜的一大缸,把我们在里面沉浸;我们便随地搭起了篷帐,让辛苦酿成了酣眠,又酸又甜,浓浓的一大缸,把我们浑身都浸遍:不用管能不能梦见绿洲,反正我们已经烂醉;一阵飓风抱沙石来偷偷埋了我们,那倒干脆。不用管能不能梦见绿洲,反正是我们已烂醉;一阵飓风抱沙石来偷偷把我们埋了也干脆。

相比原诗“睡着似的沙漠”、“一串小小的铃声”、“死了似的薄暮”等语句,修改后的诗作中“沉睡的大漠”、“又轻又小的铃声”、“黄昏的寂寞”等语言表达更加精炼、凝萃,体现了诗人对完美艺术作品的不懈追求。不仅如此,修改后的诗作,在诗律方面也更加整齐。在《谈诗的格律问题》、《雕虫纪历》序言、《与周策纵谈新诗格律信》等文章中,他多次阐述了自己对诗歌格律的要求:“把顿法放在格律上的决定性地位或者作为格律基础”,“用汉语白话写诗,基本格律因素,……主要不在于脚韵的安排而在于这个‘顿’或称‘音组’的处理。”以这首诗中间一节为例,1930年版本中的顿法划分为:“我们|便随地|搭起了|帐篷,||让|跋涉的|辛苦|酿成||睡眠,|又酸|又甜的|一大缸,||把我们|在里面|沉浸”,每行顿数依次为4-4-4-3。修改后的版本顿法为“我们|便随地|搭起了|篷帐,||让辛苦|酿成了|酣眠,||又酸|又甜,|浓浓的|一大缸,|| 把我们|浑身|都浸遍”,顿数依次为4-3-4-3,显然更加整齐。语言表达上的不断锤炼,格律方面的不懈追求,体现了卞之琳对诗歌艺术价值的孜孜追求,也是瓦雷里“苦功”精神在中国新诗中的表现。

3 意象、格律借鉴

出于对瓦雷里的热爱,卞之琳在诗歌创作中,有时直接引用瓦雷里诗作中的一些语句乃至格律。如他的诗作《长途》,“其中‘几丝持续的蝉声’更在不自觉中想起瓦雷里《海滨墓园》写到蝉声的名句。”卞之琳曾翻译瓦雷里名作《海滨墓园》,其中有“人来了,未来却是充满了懒意,/干脆的蝉声擦刮着干燥的土地”。瓦雷里的《海滨墓园》,讨论了生与死、变与不变等命题,富有哲理。瓦雷里由眼前的墓园,联想到逝者生前的辉煌与去世后的落寂,感慨人生的无趣与“懒意”。“干燥的土地”指埋葬历史与过去的墓地,这里显得那么静谧,无论周围的蝉声如何鸣噪,也不能重新唤回历史,反而显得那么乏力。因此,“干脆的蝉声”正喻指对过去辉煌徒然、无意义的呼唤。卞之琳的《长途》一诗中,使用“几丝持续的蝉声,牵住了西去的太阳”。诗人以微弱无力的“几丝”蝉声,表现了旅行者长途跋涉后疲惫不堪的身心状态,让人联想起中国传统诗词中的鸣蝉意象。如骆宾王《在狱咏蝉》中“西陆蝉声唱,南冠客思侵”,白居易《题李十一东亭》“相思夕上松台立,蛩思蝉声满耳秋”等诗句,都以鸣蝉表现诗人的孤独、寂寥与疲惫。显然,卞之琳笔下的蝉声,既有瓦雷里诗作的影响,也有对中国诗词传统的承袭,实现了其“化洋”、“化古”的主张。 在他看来,古今中外的文学自有想通之处。中国的新诗创作,正要充分利用这些中外古今资源,以更好地发展自身。

卞之琳不仅借鉴瓦雷里诗作中的意象,还直接借鉴后者的格律。其诗作《白螺壳》,便借鉴了“瓦雷里用过的一种韵脚排列上最较为复杂的诗体”。具体而言,这首诗借鉴了瓦雷里在《棕榈》一诗中的韵脚排列。《白螺壳》一诗一共四节,每节十行,韵脚排列为ababccdeed,有交韵(abab)、包韵(deed)、随韵(cc,ee),韵式多变,交错使用。《空军战士》一诗,则直接借鉴了其所译瓦雷里《风灵》(Le Sylphe)一诗的形式。《风灵》一诗为十四行诗,分四节,每节行数依次为4-4-3-3,每行五音节。卞之琳的《空军战士》也分四行,每节行数排列与《风灵》一致,每行五字分两顿,排列整齐。不过,《空军战士》一诗主要借鉴瓦雷里诗作的形式,诗中“也轻于鸿毛,/也重于泰山,/责任内逍遥”等语句,“内容完全是中国的”。

4 结语

卞之琳认为,关于诗歌“古今中外颇有不少想通的地方”,各种优秀的文学资源都可以为新诗发展做出自己的贡献。事实上,中国新诗在发展过程中,一方面与中国诗词传统有千丝万缕的关系,另一方面也从西方诗歌那里吸取营养。卞之琳的诗歌创作,正是“化洋”、“化古”的重要代表。法国诗人瓦雷里的哲理性诗,给智性诗人卞之琳以极大启发。后者对前者的借鉴,不仅在于主题意义方面,也在于文学意象、格律等方面。

注释:

①曾有学生在班上向卞之琳提问:“你最喜欢哪一个西方诗人?”卞之琳毫不犹豫地回答,“Valéry”(瓦雷里)。见:木令耆.湖光诗色——寄怀卞之琳[A]. 袁可嘉,杜运夑,巫宁坤. 卞之琳与诗艺术[C].石家庄:河北教育出版社,1990:154.

②卞之琳在《雕虫纪历》“自序”中写道: “我写白话新体诗,要说是‘欧化’,那么也未尝不‘古化’。……就我自己论,问题是看写诗能否‘化古’、‘化欧’。”见:卞之琳. 雕虫纪历(1930-1958)[M].北京:人民文学出版社,1984:15.

[1]卞之琳.新译保尔.瓦雷里晚期诗四首引言[A].卞之琳.卞之琳译文集(中卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2000:245.

[2]保尔.瓦雷里.海冰墓园[A].卞之琳译,卞之琳.卞之琳译文集(中卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2000:228-238,236,233

[3]卞之琳.雕虫纪历(1930-1958)[M].北京:人民文学出版社,1984:53,38,41,1,11,16,17,15.

[4]卞之琳.十年诗草(1930-1939)[M].合肥:安徽教育出版社,2007:59-60,32.

[5]刘祥安.卞之琳:在混乱中寻求秩序[M].北京:文津出版社,2007:38.

[6]保尔.瓦雷里.风灵[A].卞之琳译,卞之琳.卞之琳译文集(中卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2000:222.

[7]卞之琳.新译保尔.瓦雷里晚期诗四首引言[A].卞之琳.卞之琳译文集(中卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2000:244,247.

[8]卞之琳.山山水水(小说片断)[A].卞之琳.卞之琳文集(上卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2000:312.

[9]卞之琳.远行[J].诗刊,1930年第二期.

[10]卞之琳.人与诗:忆旧说新[M].合肥:安徽教育出版社,2007:275.

湖北省高等学校省级教学改革研究项目“‘互联网+’背景下大学英语教学改革发展模式研究”(JYS16004);湖北省教育科学规划课题“连片特困地区民、汉、英三语教育现状、问题与对策”(2016GB017)。

李敏杰(1973—),男,汉族,湖北武汉人,博士研究生,研究方向:语言学及应用语言学。