长期住院精神疾病患者的心理状态分析及护理

余伟,黎海云,陈瑞华

(罗定市第三人民医院,广东 罗定527200)

精神疾病是指患者具有严重心理障碍,认知、意志、情感以及行为等均出现持久性明显异常,无法正常生活以及工作,严重者可能受到病态心理影响,出现自杀或者伤害他人行为,严重危害患者身心健康,造成家庭以及社会负担[1]。再加上患者需要长期住院治疗,会出现较多不良心理状态,如对疾病恐惧焦虑、长期住院导致孤独感以及出院后对未来的迷茫以及悲观等,极易影响患者的病情恢复,降低治疗效果,延长病程[2]。随着医疗事业的不断发展,有研究[3]提出,长期住院患者采取护理干预可改善患者的心理状态,提高生存质量。本研究选择我院2015年4月至2016年5月收治的100例长期住院精神疾病患者作为研究对象,分析长期住院精神疾病患者的心理状态,并探讨相关护理干预的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2015年4月至2016年5月间100例长期住院精神疾病患者作为研究对象。纳入标准[4]:①所有患者均经过临床诊断以及检查确诊为精神疾病;②均经过患者以及家属同意并自愿参与本研究;③所有患者的精神症状均处于疾病恢复期或缓解期。排除标准:①依从性较差者,无法听从医护人员的安排进行研究;②合并严重心脑血管疾病者;③合并其他脑器质性疾病者。100例患者中,男性患者47例,女性患者 53例;年龄 37~63岁,平均年龄 (51.4±3.8)岁;病程6~14年,平均病程 (10.4±3.4)年;住院时间2~8年,平均住院时间 (5.1±1.5)年;精神分裂症43例,精神发育迟滞伴精神障碍33例,双相情感性精神障碍16例,癫痫性精神病8例。

1.2 调查方法 所有患者均采取面对面沟通方式进行调查,询问患者相关内容,包括:①对精神疾病的认识程度;②对于长期住院的看法;③出院后有何打算以及未来规划;④是否存在不良情绪,对疾病产生恐惧或者焦虑的心理状态;⑤能否坚持长期服用药物。给予所有患者相应的心理干预,在护理前后均进行问卷调查,并要求所有患者如实回答,统计所有相关资料。

1.3 护理方法 护理人员应主动与患者沟通,加强健康教育宣传,可通过开展健康知识讲座或发放相关知识手册,向患者详细解说精神疾病的病因、主要症状以及注意事项等,使患者更加了解自身疾病,并积极配合治疗,提高临床治疗效果。同时,部分长期住院患者因缺少家人陪伴而产生不良情绪,可与患者家属进行沟通,嘱咐家属定时探望以及陪同;组织志愿者进行看望,让患者感受到社会温暖,降低其孤独感,提高战胜疾病的信心;长期住院患者的生活自理能力较差,护理人员应密切关注患者的日常生活需求,协助其维持良好的个人卫生,针对自理能力较差者可给予基本生活技能培训;医护人员应完全熟悉患者的一般资料、疾病情况以及家庭状况,定时与患者沟通,在力所能及的范围内帮助患者解决困难。

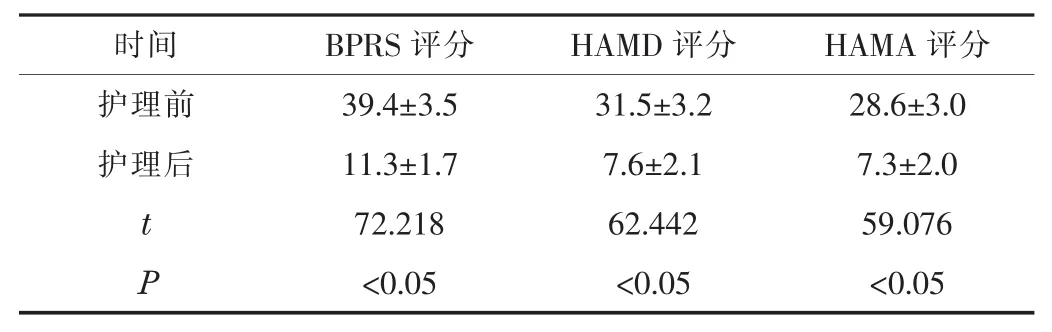

1.4 观察指标 所有患者均进行简明精神病评定量表 (BPRS)评分、汉密尔顿抑郁量表 (HAMD)评分以及汉密尔顿焦虑量表 (HAMA)评分。BPRS评分标准[5]:得分越高,患者病情越严重,以35分为临界值,高于35分表示具有精神病。HAMD评分标准:总分小于8分属于正常,8~20分属于可能患有抑郁症,21~35分属于患有抑郁症,大于35分属于严重抑郁症。HAMA评分标准:总分小于7分属于正常,7~14分属于可能患有焦虑,15~21分属于肯定患有焦虑,22~29分属于有明显焦虑,大于29分属于严重焦虑。

1.5 统计学处理 采用SPSS 18.0统计软件,计量资料以x±s表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

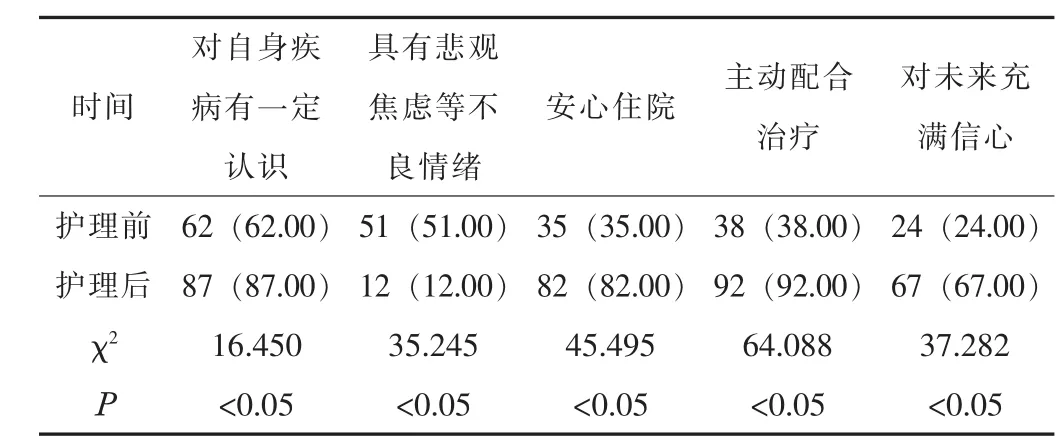

2.1 心理状态变化 护理后,患者的心理状态明显改善,不良情绪发生率明显降低,差异有统计学意义 (P<0.05)。见表1。

表1 患者护理前后的心理状态比较 [n=100,n(%)]

2.2 相关评分变化 护理后,患者的BPRS、HAMD以及HAMA评分均显著低于护理前,差异有统计学意义 (P<0.05)。见表2。

表2 患者护理前后的相关评分变化比较 (n=100,x±s,分)

3 讨论

精神疾病属于危害人类精神健康的重大疾病之一,近几年我国精神疾病发病率日趋增长,受到医疗界相关人士的广泛关注。患者的主要临床症状表现为性格突然改变、行为异常以及言语异常等,若未及时采取有效治疗,可能使患者的症状加重,大大增加治疗难度,具有反复发作的可能,减弱社会功能,不仅延长病程,同时增加家庭以及社会负担[6]。由于精神疾病具有病程长以及反复发作的特点,患者需要长期住院治疗,其中治疗方式以手术和药物为主[7],但是仅能维持正常的精神状态,无法彻底治愈。

本研究结果显示,患者的主要心理状态表现为:①由于长期住院患者社会角色出现改变,其心理可能出现失落感等,认为自己被家庭以及社会所抛弃,部分患者极易暴躁,部分患者可能出现冷漠、沉默寡言以及抑郁现象;②患者长期住院,导致与社会脱节,随着社会经济的不断发展,部分患者可能出现自卑心理,认为出院后无法适应社会,极易出现心理压力,从而降低服药依从性;③部分患者由于自理能力下降,随着病情发展,增加家庭负担,患者极易出现恐惧以及焦虑感;④患者长期离开正常社交活动,无法适应人际交往,再加上家属无法长期陪伴,心理上极易产生孤独感,严重者甚至出现自杀念头。随着医疗事业的不断进步,根据相关报道[8]显示,长期住院精神疾病患者采取心理干预可能彻底治愈疾病。部分患者可能对自身疾病具有一定认识,但仍然存在较多疑虑,不知道疾病是否可以完全治愈、长期用药对身体的影响,以及出院后对未来的规划等,这些均可能导致患者出现焦虑、恐惧以及悲观等不良情绪。本研究通过分析所有患者的心理状态,同时加强心理干预,鼓励患者全面了解自身疾病知识,提高患者日常生活基本技能和独立生活能力,让患者适应出院后的生活。在长期住院过程中,患者极易出现孤独感以及抛弃感,护理人员应积极主动与患者沟通,并嘱咐其家属定时探视,使患者感受家庭以及社会的温暖,消除孤独感;在护理的同时,指导患者进行集体活动,转移患者的注意力,调整其协调能力,有助于释放心理压力,改善抑郁以及焦虑等不良情绪。由于患者需要长期服用药物,医护人员应密切关注其用药情况以及不良反应,避免出现其他生理问题。本研究结果显示,患者经过护理后,心理状态明显改善,其中患者不良情绪发生率较护理前明显降低 (P<0.05),且患者的 BPRS、HAMD以及HAMA评分均较护理前有显著改善 (P<0.05),表明采取护理干预后,患者对疾病的认知程度明显增加,并能主动配合医护人员进行治疗,同时对未来充满信心,焦虑、抑郁等不良情绪显著改善。

综上所述,通过分析长期住院患者心理状态,制定相关的护理干预措施,可有效改善患者的不良情绪,使其保持积极的心态,促进疾病恢复,提高生存质量,为预后提供有效保障。

[1] 冯斯特,刘素珍.国内重性精神疾病患者社区管理现状与对策 [J].中华护理杂志,2014,49(6):764-768.

[2] 韩静,郭桂芳,邓宝凤,等.临床照顾者应对痴呆患者精神行为症状的心理体验研究 [J].中华护理杂志,2016,51(10):1174-1179.

[3] 刘玉兰,于斌,徐明明,等.OEC管理模式对衰退期住院精神疾病患者自护能力的影响 [J].神经疾病与精神卫生,2014,14(5):514-516.

[4] 吴开文,陈小寒,胡晖晖,等.金字塔式管理模式对住院精神疾病患者康复效果的影响 [J].护理实践与研究,2016,13(14):146-148.

[5] 于文红,李志新,赵静,等.发病年龄对住院精神分裂症患者社会功能和生活质量的影响 [J].中华护理杂志,2015,50(10):1207-1211.

[6] 姚云,朱相华,温萌,等.改良护理标识对首次住院精神分裂症患者安全管理的影响 [J].护理管理杂志,2014,14(5):366-368.

[7] 黄蓓蓓.循证护理在精神分裂症患者康复护理中的应用 [J].国际护理学杂志,2014,33(1):27-29.

[8] 蒋菊芳,张紫娟,蔡燕,等.护理延伸服务降低酒精所致精神障碍患者复饮的效果 [J].中华护理杂志,2014,49(5):556-559.