遥感卫星系统能力指标体系构建模式研究

刘锋 李琳 孟新

遥感卫星系统能力指标体系构建模式研究

刘锋1,2李琳1孟新2

(1 北京遥感信息研究所,北京 100192) (2 中国科学院国家空间科学中心,北京 100190)

近20年来,遥感卫星在中国得到快速发展,但每颗卫星的效能如何,缺少科学的评价。构建科学的指标体系是进行效能评估的基本前提。针对合理建立能力指标体系、定量评估遥感卫星系统基本能力的迫切要求,文章从遥感卫星系统作为信息获取手段的基本任务要求入手,基于信息完备性、准确性、时效性等要素,并按照系统的空间域、时间域、信息域、数量域、形式域等行为特性,初步构建了遥感卫星系统能力评估的基本框架和层次化指标体系,对于开展遥感卫星系统效能评估技术研究有一定参考价值。

指标体系 系统能力 定量评估 遥感卫星

0 引言

遥感卫星在探测感知地物、判断地物属性、进而掌握资源状况和评估灾害情况等方面发挥着极为重要的作用[1]。随着信息化社会形态的深入发展,对遥感卫星的全方位探测、持续监测、快速响应等能力提出了新的更高要求,需要对现有或在研遥感卫星满足这些需求的程度做出科学评估[2-3]。同时,遥感卫星在装备性能、系统规模、保障水平等方面,在信息获取、传输、处理、应用和体系对抗等环节是如何体现的,也需要给出量化的综合分析结果。上述任务都需要一套科学合理的指标体系作为支撑。

当前,经过多年探索和应用实践,围绕不同卫星遥感手段,用户部门和研制单位分别建立了相应的指标体系,划分了星地一体化和工程各大系统指标,初步构建了效能评估指标体系[4-8],在实际工作中取得了良好的应用效果,牵引了遥感卫星的快速发展。但随着应用实践的不断深入,也暴露出一些问题。由于手段的多样性、系统的复杂性和认识的局限性,指标体系构建的完备性受到挑战,经常过分强调了卫星的分辨率、成像幅宽等指标,而忽视了卫星操控性和数据传输能力等因素,由此影响到卫星系统的工作效率和应用效益。另外,系统的复杂性和应用的日益广泛,则导致对系统战术指标和技术指标往往难以区分,影响到用户部门与研制部门的职责划分和业务工作的深入开展。

针对上述问题,本文从遥感卫星作为信息获取手段这一基本任务要求入手,基于信息完备性、准确性、时效性等要素,并按照空间域、时间域、信息域和数量域等行为特性的划分方式,来构建遥感卫星能力评估的基本框架,力图理清能力指标的层次划分,为规范指标论证和效能评估工作提供参考。

1 相关概念

能力是指成功地完成某种活动所必需的基本素质[9]。对于系统而言,能力就是指系统成功地完成某种任务所必需的要素和条件。因此,能力评估就是指评定一个系统在执行某项任务时所具备的素质水平。指标是指反映事物或现象特征的概念及其量化表示。相应地,能力指标就是能力评估过程中用以衡量某项能力的量化参数。

从能力的定义可以看出,能力指标反映一个系统在具体任务中所表现出来的固有属性,可以用于衡量一个系统完成特定任务的可能性大小,能力全面且强,则完成任务的可能性就大,反之则难以完成相应任务。因此,确定以哪些指标来表征一个系统的能力,具有重要意义。

与能力评估紧密相关的一个概念是效能评估。系统效能是指“预期一个系统能满足一组特定任务要求程度的量度”[10]。从这个定义可看出,针对不同的任务集,系统效能是不同的,也即系统效能随任务的变化而动态变化。从系统角度看,能力评估是效能评估的有机组成部分,是效能评估的一个重要环节。对于遥感卫星,从任务完成角度,其效能评估的可分为五层:第一层为综合效能层,反映遥感卫星在各种任务中的综合应用效能;第二层为具体效能层,表示遥感卫星在具体信息保障任务中的应用效能,如陆地区域覆盖、重点地物精细探测等信息保障能力,遥感卫星在执行不同任务时的效能评价标准是不一样的;第三层是能力层,表示遥感卫星完成以上信息保障任务应具备的能力,可以划分为探测时效性、探测准确性和探测信息量等几个方面,具体能力指标和评价方法应根据特定任务来确定;第四层是性能层,描述实现能力所应有的性能度量指标集合,每一能力的性能度量应从该集合中选出,如卫星运行轨道、姿态机动能力、成像幅宽(视场角)、可视范围(遥感器指向调节范围)、单圈工作时间、卫星工作寿命等;第五层为对象层,表示具体的评估对象,如陆地遥感卫星、海洋探测卫星等。

可见,能力层位于层次化效能评估指标体系的第三层,是连接系统性能与系统效能的桥梁。

2 遥感卫星能力指标体系构建

遥感卫星能力指标体系的范畴比较广,划分标准也不一。较为常用的方式是从信息系统角度进行构建。无疑,信息系统能力指标以信息质量(quality,全文同)为重点。由于对信息质量的不同理解,信息质量指标体系的构成方式也多种多样。各国对此都有研究,以美国的研究最为深入。美国防部指挥控制研究计划小组在研究信息时代战争特点时,采用信息的丰富度、可达度和交互质量三个维度来度量信息质量;兰德公司基于网络中心战概念框架,确定了度量信息质量的几个指标,在具体研究中则选用了完备性、准确性和时效性三个要素,这也是国内用于衡量信息质量的常用方式[11-13]。

另一种常用构建方式则是按照信息系统的任务环节来进行,也就是从指挥控制、信息获取、信息处理、信息传输等任务环节来分解系统指标,相应形成信息获取能力、信息处理能力、信息传输能力、安全防护与信息对抗能力等。这种方式试图从系统运行的角度来勾画系统整体能力水平。

上述指标体系可以在不同场合发挥作用,如基于信息质量的构建方式更多地反映了信息的质量等级及其可用性,而基于任务环节的构建方式则可以清晰地反映各任务环节的协调匹配性。但上述构建方式又在不同程度上存在不足。基于信息质量构建指标体系时,关注的往往是单次事件所达到的能力水平,同时完备性、准确性的概念相对较为模糊,与系统能力的对应关系不够直接;而基于任务环节构建指标体系时,则得到的能力往往是系统某个环节的,割裂了系统,看不出系统的整体能力,且在此情况下,很难清晰界定系统性能参数和系统能力指标,容易混淆系统战术指标和技术指标。

2.1 基本原则

根据前面分析明确的能力概念,能力应该是系统本身基本素质的反映,不同的用户、不同的场合应该有基本一致的理解和结论,有利于用户根据系统能力来判断系统完成给定任务的可能性。

好的指标体系应该构建出不同层次指标之间的相互关系,并且支持量化分析。根据遥感卫星系统任务种类多、任务环节多等特点,指标的选取遵循针对性、层次性、独立性和一致性原则[5,7,15]。

针对性是指选取的指标不能停留在反映信息系统的共性特征上,而要表征遥感卫星系统区别于其他信息系统的特殊性,客观反映遥感卫星系统本身的性质、特点、关系和运用过程,使用户对遥感卫星系统的综合能力有一个全面的认识。

层次性是要求在系统效能评估中正确划分层次,建立合理的评估指标体系,所建立的遥感卫星系统指标体系应在系统性能参数与系统效能之间建立起有机联系。

独立性指指标间的关系应是不相关的,遥感卫星能力指标之间应尽量不交叉,具有相对独立性,每个指标应相对独立地反映遥感卫星的一个方面。

一致性是指各指标应与分析的目标相一致,所分析的指标间不相互矛盾,保持遥感卫星系统功能与使命的一致、性能与功能的一致。

2.2 基于信息要素的遥感卫星能力框架

考虑到遥感卫星系统的复杂性,建立其评估指标体系时应采用自顶向下分层细化的方法:首先对给定任务进行系统分析,确定系统功能和指标度量,然后广泛征求各方面专家、用户等的意见,经反复修改,最后确定指标体系[14]。

根据遥感卫星系统能力需求的几个主要方面,结合光学成像、微波成像等基本手段的功能和性能特点分析,遥感卫星应在陆地区域覆盖、地物精细探测、广域海洋探测等任务中发挥作用,此即遥感卫星的典型任务。

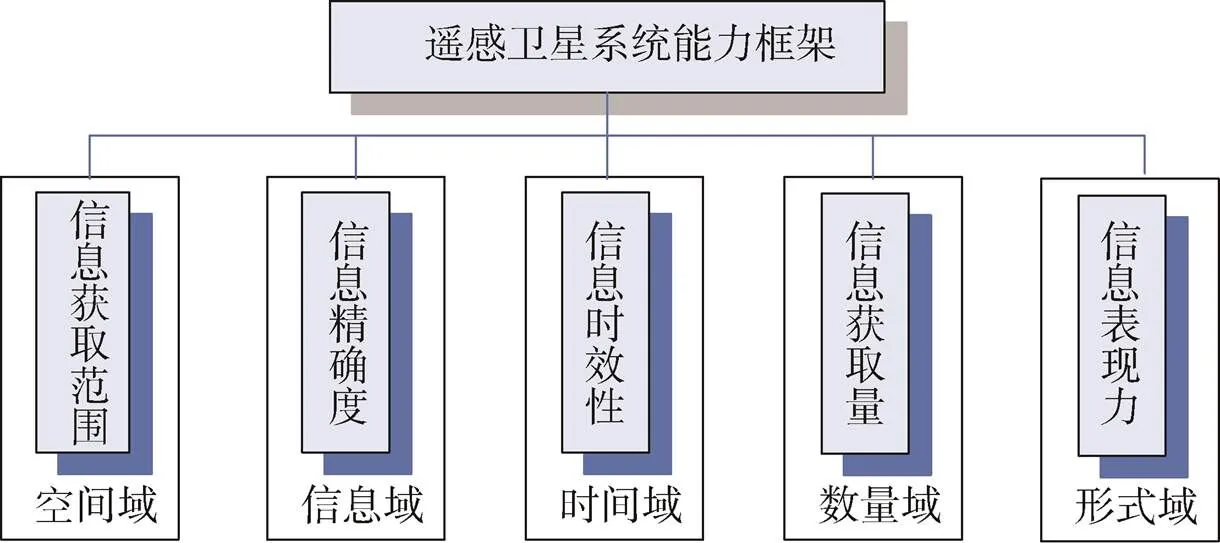

上述任务均以获取信息、提供及时可靠的信息保障为根本。根据信息要素,各任务关注的都是信息的获取范围、时效性、精度、获取量及表现力等信息维度,分别对应于信息系统在空间域、信息域、时间域、数量域和形式域的表现特性。因此,遥感卫星的能力体系主要从信息的上述要素进行描述,如图1所示。

3 遥感卫星系统能力指标体系

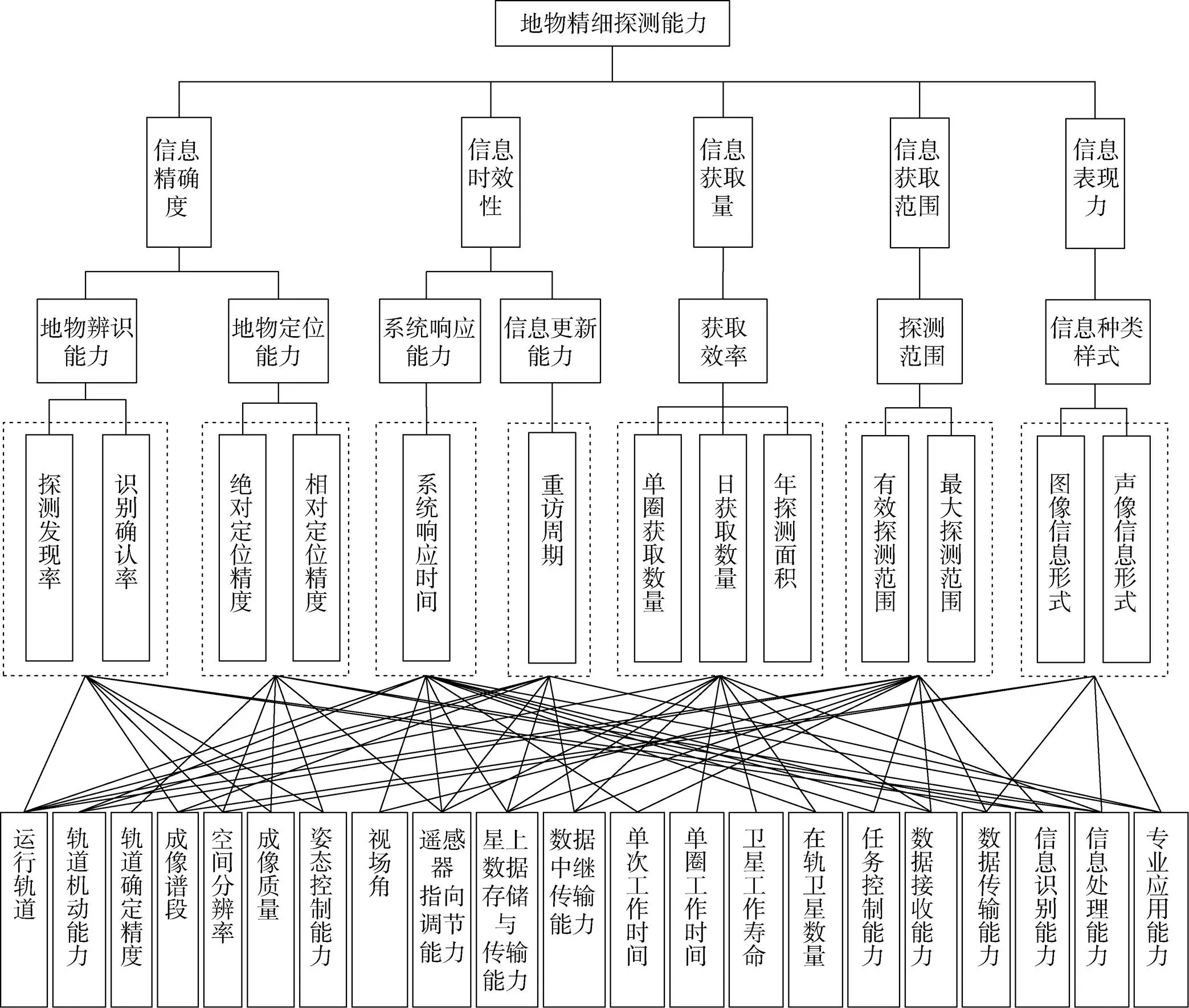

依据上述能力框架,针对具体探测任务,可以确定相应的能力指标体系。以地物精细探测任务为例,实施重大突发事件监测、城市违建监测和灾害评估等,都需要卫星遥感采取地物精细探测方式,以获取重要地物详细情况,包括地物的位置、结构、形状、关键部位等。可以说,精细探测是对可疑或重要地物进行甄别、确认的行为,主要解决地物类型、状态判断和精确定位问题。基于地物精细探测,对应的遥感卫星能力指标体系如图2所示。

图1 遥感卫星系统基本能力框架

图2 面向地物精细探测的遥感卫星系统能力评估指标体系

综合起来,遥感卫星能力指标包括探测范围、地物辨识能力、地物定位能力、重访能力、获取效率、系统响应能力和信息表现形式等7项。

其中,探测范围用于描述遥感卫星系统的空间域行为特性,也就是其作用范围,即单颗遥感卫星或整个在轨遥感卫星系统能够实施探测的对象空间。

地物辨识能力用于描述遥感卫星系统的信息域行为特性,主要反映信息获取准确性,可细分为识别率、确认率等。

地物定位能力也是描述系统信息域行为特性的指标,用于反映地物位置确定的精度,可分为平面定位精度、高程定位精度,对于移动地物,还可以增加航向航速确定能力。

重访能力用于描述遥感卫星系统的时间域行为特性,反映系统在信息更新频率方面的能力,用遥感卫星对同一地物相邻两次探测的时间间隔来表征。

获取效率用于描述遥感卫星系统的数量域行为特性,反映系统在单位时间内获取有效信息的多少,用单位时间内获取地物的多少来表征。

系统响应能力也是描述遥感卫星系统时间域行为特性的指标,指遥感卫星系统响应任务要求的快慢,反映信息获取的及时性、灵活性及应急能力,通常用全系统响应时间来表征。

信息表现力则用于描述遥感卫星系统的形式域行为特性,反映遥感卫星系统产出的信息以图像、文字、声像等形式表征出来,在多大程度上能为不同层次用户理解和接受,用图像信息、声像信息等样式来具体表征。

4 结束语

本文就遥感卫星能力指标体系构建的方式方法进行了探讨,通过对信息要素的分解和卫星遥感任务的分析,以及系统在空间域、时间域、信息域、数量域和形式域行为特性的系统分析,提出了基于信息要素的遥感卫星能力指标体系构建的基本模式,并以地物精细探测任务为例,提出了相应的遥感卫星能力指标体系构想。这些工作对于深化对遥感卫星系统的理解,对于科学评估遥感卫星能力水平都具有积极意义。

由于认识所限和系统本身复杂性,以及卫星遥感应用领域的日益拓展,所提指标还不够全面、完善,需要在此基础上,进一步细化系统任务要求,为遥感卫星能力评估提供更加客观、可靠、实用的依据。

[1] 胡如忠, 刘雪萍, 楚良才, 等. 国产遥感卫星进展与应用实例[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016: 1-10. HU Ruzhong, LIU Xueping,CU Liangcai, et al. Progress and Application of Domestic Remote Sensing Satellite[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2016: 1-10. (in Chinese)

[2] PERRY W, SIGNORI D, BOON J. Exploring Information Superiority: A Methodology for Measuring the Quality of Information and Its Impact on Shared Awareness [M]. RAND Corporation, CA, ISBN 0-8330-3489-8 (2003).

[3] LARSON W J, WERTZ J R. Space Mission Analysis and Design [M].USA: Microcosm Press.1999.

[4] 王俊辉, 姜振东. 利用作战模拟成像侦察卫星作战效能评估[J].合肥工业大学学报(自然科学版), 2001, 24(S1): 841-844. WANG Junhui, JIANG Zhendong. Evaluation of the War Application Efficiency of the Imaging Reconnaissance Satellite System Using War-gaming Method[J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science), 2001, 24(S1): 841-844. (in Chinese)

[5] 项磊, 杨新, 张扬, 等. 基于层次分析法与模糊理论的卫星效能评估[J].计算机仿真, 2013, 30(2): 55-61. XIANG Lei, YANG Xin, ZHANG Yang, et al. Effectiveness Evaluation for Satellite System Based on Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Theory[J]. Journal of System Simulation, 2013, 30(2): 55-61. (in Chinese)

[6] 王伟, 郑重, 李鹏飞, 等. 面向任务的成像卫星传感器观测能力度量方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2013, 38(12): 1480-1483. WANG Wei, ZHENG Zhong, LI Pengfei, et al. A Mission Oriented Measuring Method for Imaging Satellite Sensors Observing Capabilities[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University. 2013, 38(12): 1480-1483. (in Chinese)

[7] 邓冰. 遥感影像信息度量方法研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2009: 23-41.DENG Bing. Research on Remote Sensing Image Information Measurement Method [D]. Wuhan: Whhan University, 2009: 23-41. (in Chinese)

[8] 谢剑锋, 王鹏, 何川东, 等. 基于证据推理的卫星遥感探测效能评估[J]. 四川兵工学报, 2015, 36(2): 98-101.XIE Jianfeng, WANG Peng, HE Chuandong, et al. Effectiveness Evaluation for Satellite Remote Sensing Detect Based on Evidential Theory[J].Journal of Sichuan Ordnance, 2015, 36(2): 98-101. (in Chinese)

[9] 施慧杰, 顾浩, 杜阳华. 海战场态势感知能力的度量方法研究[J]. 指挥控制与仿真, 2010, 32(3): 28-35.SHI Huijie, Hao, Yanghua. Research on Measurement of Sea Battlefield Situation Awareness[J]. Command Control & Simulation, 2010,32(3): 28-35. (in Chinese)

[10] 刘东坡, 费爱国, 李革. C4ISR系统信息优势度量研究[J]. 计算机仿真, 2007, 24(6): 27-30.LIU Dongpo, FEI Aiguo, LI Ge. Research on Measurement of Information Superiority of C4ISR System[J]. Journal of System Simulation, 2007, 24(6): 27-30. (in Chinese)

[11] 钟季龙, 基联. 空中远程作战体系效能评估的组合分析方法[J]. 系统工程, 2015, 33(11): 140-145. ZHONG Jilong, GUO Jilian. The Portfolio Analysis Methods for Assessing Effectiveness of System of Long-range Operation System[J]. System Engineering, 2015, 33(11): 140-145. (in Chinese)

[12] 沈宇飞, 王轶博, 矫贺明, 等. 一类模糊评价模型与通信卫星效能评估[J]. 哈尔滨工业大学学报(自然科学版), 2016, 48(4): 129-132. SHEN Yufei, WANG Yibo, JIAO Heming, et al. A Class of Fuzzy Evaluation Model and the Effectiveness Evaluation of Telecommunication Satellites[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Natural Science), 2016, 48(4): 129-132. (in Chinese)

[13] 刘刚, 邹自力, 胡焰智, 等. 指挥信息系统作战运用效能评估指导模式研究[J]. 兵工自动化, 2015, 34(7): 65-70. LIU Gang, ZOU Zili, HU Yanzhi, et al. Research on Effectiveness Evaluation Guidance Mode of Operational Application for Command Information System[J]. Ordnance Industry Automation, 2015, 34(7): 65-70. (in Chinese)

[14] 沈如松, 张育林. 光学成像侦察卫星作战效能分析[J]. 火力与指挥控制, 2006, 31(1): 16-20. SHENG Rusong, ZHANG Yulin. Analyses of Operational Effectiveness of Optical Imaging Reconnaissance Satellite[J]. Fire Control and Command Control, 2006, 31(1): 16-20. (in Chinese)

[15] 张最良, 李长生, 赵文志, 等. 军事运筹学[M]. 北京: 军事科学出版社, 1993.4. ZHANG Zuiliang, LI Changsheng, ZHAO Wenzhi. Military Operations Research[M]. Beijing: Military Science Press. April, 1993. (in Chinese)

(编辑:毛建杰)

Research on Construction Model of the Capacity Index System for Remote Sensing Satellite System

LIU Feng1,2LI Lin1MENG Xin1

(1 Beijing Institute of Remote Sensing Information, Beijing 100192, China)(2 National Space Science Center, CAS, Beijing 100190, China)

In the past 20 years, there has been rapid development in the field of remote sensing satellite in China. However, its effectiveness reminds relatively unknown due to the lack of scientific evaluation. The construction of a scientific index system is the basic premise of effectiveness evaluation. Dealing with the urgent need of establishing an index system and evaluating remote sensing satellite quantitively, the article establishes the basic frame work of remote sensing satellite evaluation system and stratified index system, on the premise of remote sensing system being the primary source of information, taking into consideration the completeness, accuracy and timeliness of the system and the time, space, information and style domains. The article casts light on the effectiveness evaluation of remote sensing satellite.

index system; system capability; quantitative evaluation; remote sensing satellite

TP701

A

1009-8518(2017)06-0040-06

10.3969/j.issn.1009-8518.2017.06.005

刘锋,男,1974年9月生,1999年获国防科技大学硕士学位,研究员。研究方向为遥感卫星总体论证与应用。E-mail:ericrs@126.com。

2017-05-01