西北地区经济发展的资源环境影响研究

冯 骁,东 梅

(宁夏大学 经济管理学院,宁夏 银川 750021)

制度是经济发展的软件保障,其功能退化是可持续发展的障碍,因此,制定符合区域发展的政策制度,弥补正式制度,推动地方环境保护行为由被动变主动,实现经济资源环境协调发展是亟待解决的问题。长期以来政府通过正式制度控制经济发展对环境的影响,虽然对遏制环境污染有一定效果,但在技术落后、产业结构低,乃至地方急切追求GDP面前仍然力不从心,不能从根本上解决贫困地区发展对资源环境的态度以及区域差异问题。对于经济落后区域而言,贫困面大,生态环境脆弱,大部分区域处在国家主体功能区限制和禁止开发区范围内,生态职能责任重大。基于解决贫困和发展经济的迫切需求,对自然资源与环境的依赖加剧,导致生态及环境功能进一步退化,为经济发展提供的供容能力降低,陷入“PPE怪圈”*“PPE怪圈”,经济学家格兰特于1994年提出,揭示贫困(Poverty)、人口(Population)、环境(Environment)之间关系,贫困导致人口增长和生态环境趋向脆弱,人口的不断增长加剧贫困,导致生态环境更加脆弱,而脆弱的生态环境进一步加深了贫困程度,形成恶性循环。。因此,经济不发达以及贫困地区,自然资源对环境的依赖和破坏同步存在。

一、理论基础与研究进展

二战以来世界范围“经济工业化和社会城市化”使人们对资源环境的开发进入空间白热化阶段,以牺牲资源环境为代价换取增长,导致生态环境灾难接踵而至。20世纪中期生物学家莱切尔·卡逊(Rachel Carson)《寂静的春天》引起世界关注,人类开始反思经济与资源环境的关系。1987年世界环境与发展委员会《我们共同的未来》报告发布,可持续发展成为世界发展战略。经济发展与资源环境保护的博弈成为全世界问题,学者们进行了大量相关研究,1978年Kraft[1]等以美国的数据分析得出从GNP到能源消费的单向因果关系,LEE[2]对18个发展中国家数据研究发现两者之间存在双向因果关系。20世纪50年代资源环境严重制约我国经济发展时才重视相关研究,胡军峰[3]等对北京能源消费与经济增长关系研究发现两者存在协整关系且长期内具双向因果关系,韩智勇等[4]研究也表明存在双向因果关系。吴巧生[5]等研究发现能源消费与国内生产总值存在双向因果关系,但区域间影响力不同。刘长生[6]等认为随着能源消费水平提高,对经济的增长由正影响变为负面影响的倒“U”关系。

二、西北地区经济发展与资源环境的关系

(一)经济-资源-环境的关系

“经济—资源—环境是一个复合系统,各要素从环境中摄取能量和物质,又将物质以废弃物形式返回环境。”[7]因此经济发展从资源环境获得多少能量和物质,就返回环境多少物质。现阶段经济目标是解决贫困、提高人们生活水平。资源为经济发展提供物质基础,环境系统为经济发展提供物质以及废弃物消融,同时经济系统再以其物质再生产功能为资源环境提供物质和资金的支持。经济资源环境相互作用,不合理的经济发展模式降低资源环境功能,资源环境恶化直接影响经济发展和生活水平。可持续发展要求区域内资源环境经济协调稳定,区域间均衡,内部的稳定与内外协调决定整体的发展水平。

“生态环境具有不可逆性,不能为任何价值所取代。”[8]西北地区是典型的资源型区域,但生态环境脆弱,经济形态落后。从长远来看生态环境的“损”不能获得经济长期的“益”,以资源环境为代价割裂了系统性,加重了生态风险。

(二)经济发展与能源消费强度分析

能源消费强度即单位GDP能耗,是每创造一个单位社会财富需消耗的能源数量,其反映了经济发展对能源的依赖强度、经济活动对能源的利用程度以及经济结构与能源利用效率变化的关系,能源消费强度越强则表明经济发展对能源的依赖程度越高。

1.西北地区15年经济发展水平与能源消费强度分析

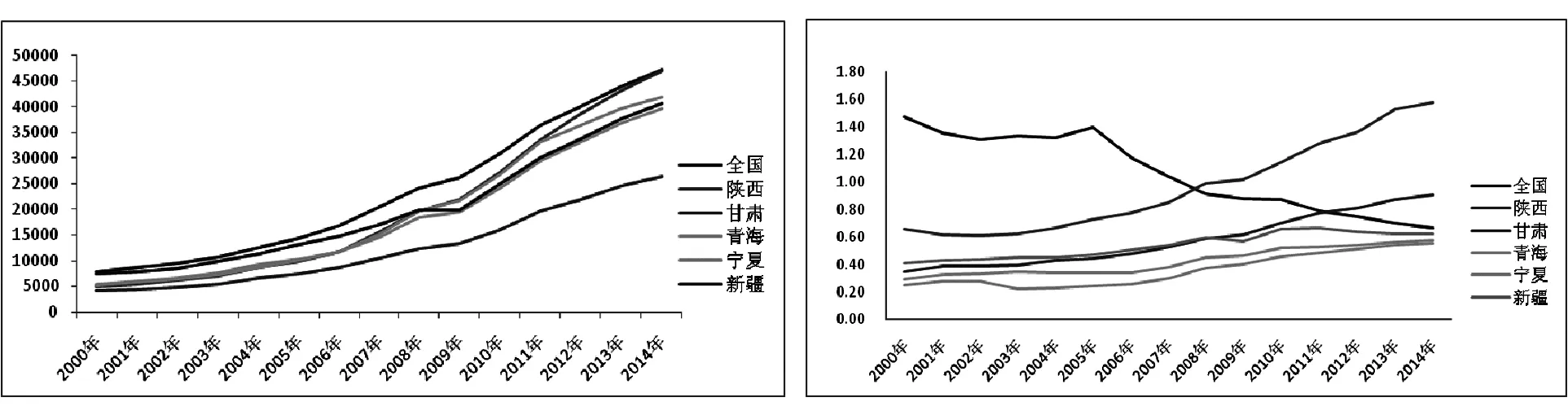

对西北地区2000年~2014年经济发展水平与能源消费强度分析发现,尽管西北地区经济增长速度增快,但仍低于全国平均水平(如图1),说明整体水平依然不高,单位GDP能耗逐年增加。从2005年开始国家能源消费强度出现下降拐点,能源利用效率提高,而西北各省依然在不断增加,尤其2008年各省经济出现急速增长的同时能源消费强度也高速增长,这一阶段工业化和城市化快速发展,能源消耗多,陕西、甘肃、宁夏增幅大(如图2),表明西北地区经济发展对资源环境的依赖度较高,资源利用效率不高,依然面对经济增长与环境保护的博弈,经济发展与资源环境保护的矛盾突出。因此要实现整体发展,必须解决经济不发达区域发展能力的“短板”,缩小区域差距。

图1历年人均GDP比较图2历年能源消费强度比较

2.经济发展与能源消费强度的相关性分析

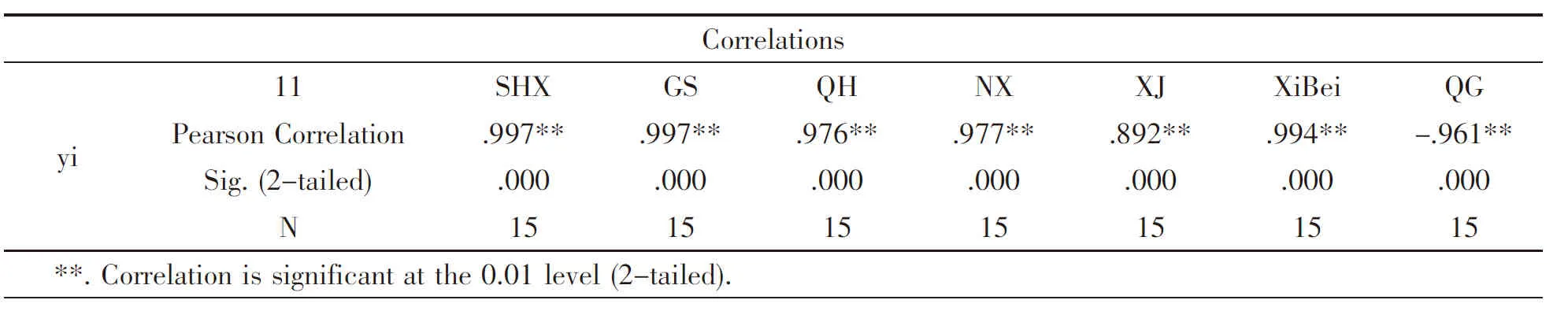

进一步分析经济发展对能源的依赖程度,对西北以及全国经济增长与能源消费强度的时间序列数据进行相关性分析(如表1):

表1 经济发展与能源消耗相关性系数

通过相关性分析表明,国家层面上经济发展与能源消耗呈现高度负相关,能源利用水平提高。而西北地区经济发展与能源消耗强度呈正相关,且相关系数都大于0.8,存在高度相关性,强相关依次为陕西>甘肃>宁夏>青海>新疆,表明15年来西北地区经济发展对能源强度之间存在高度相关性,经济平均水平与能源平均消耗强度的相关系数也达到0.994,呈强相关。各区域整体经济发展与能耗呈强相关,进一步分析各区域经济增长中产业结构的地位。

(三)产业结构与经济发展

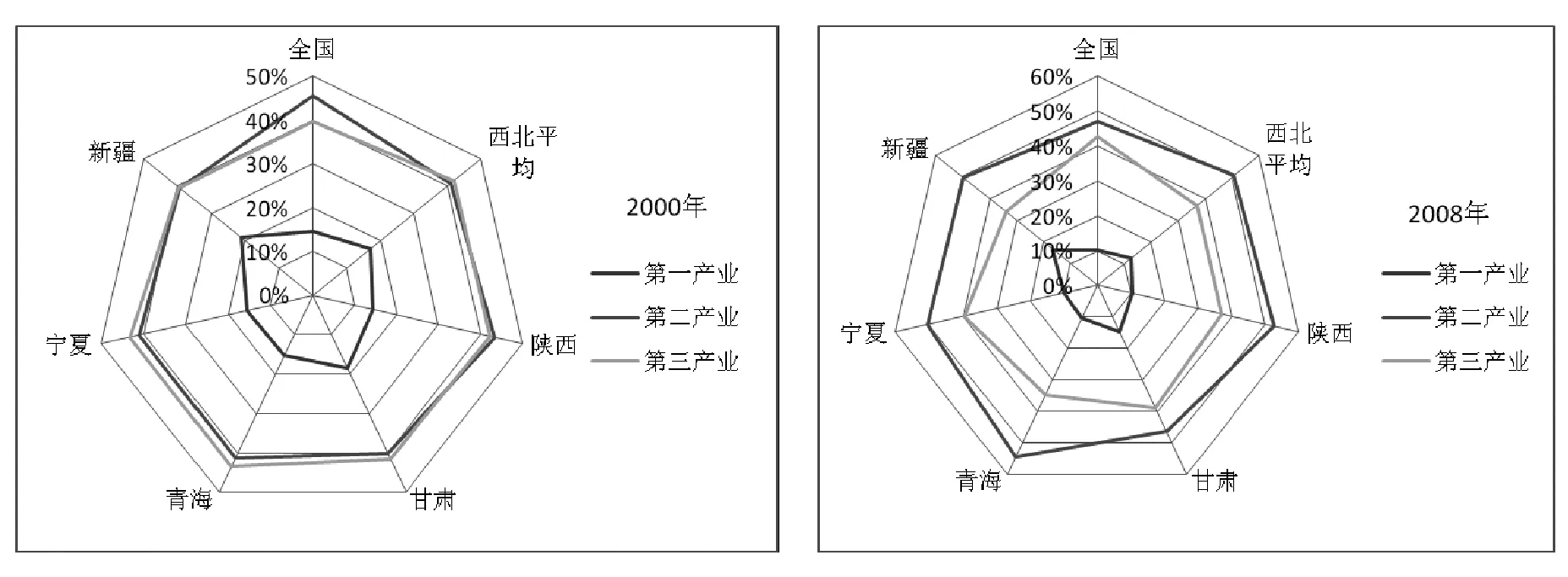

产业发展是区域经济的基本命脉,产业结构发展对区域资源环境的变化产生直接影响。一般情况下,合理的产业结构演变趋势符合“配第—克拉克定理”,三次产业GDP结构与三次产业顺序呈反向关系,即随着经济的发展,第三产业所占比重越来越高,第一产业所占比重日益降低,呈明显的“倒塔型”关系,对西北地区15年来产业演变分析,截取2000年、2008年与2015年数据(如下图3~图5)。

图3 2000年产业结构比较图4 2008年产业结构比较

图5 2015年产业结构比较

产业结构分析表明,15年来产业结构波动幅度较大,第一产业产值占GDP比重在下降,2008年第二产业急速增长,居主导地位,全国,乃至西北从“以农业为主”变为“以工业为主”,2015年第三产业比重逐渐提高,产业结构类型开始向“三二一”过渡。

首先,国家层面实现产业结构“二三一”向“三二一”转变,而陕西、青海、宁夏依然是第二产业主导的“二三一”结构;其次,以发达国家第一产业产值比重小于10%、第二产业比重小于40%、第三产业产值比重大于60%进行对比表明,新疆和甘肃地区实现“三二一”结构,但第一产业仍大于10%,而第三产业小于40%;最后,西北地区第三产业占比均在40%~50%之间,未达到协调的“三二一”结构。分析其原因,首先部分地区“重经济轻环保”的现象依然存在;其次,第二产业发展水平不高,资源利用效率低,经济发展依赖能耗;最后,部分地区实现了第三产业主导但快速城镇化中资源环境压力过大,且第三产业尚处于初级阶段,公共服务薄弱,经济发展的能源消费强度过高。

三、经济发展对环境的影响度分析

环境负载率是评估不可更新资源利用对环境的压力及生产活动对环境的压力,其越高则环境压力越大,打破生态平衡则系统功能退化或丧失。“ELR≤2,环境影响较低;3≤ELR<10,中度影响;ELR≥10,影响非常大。”[9]

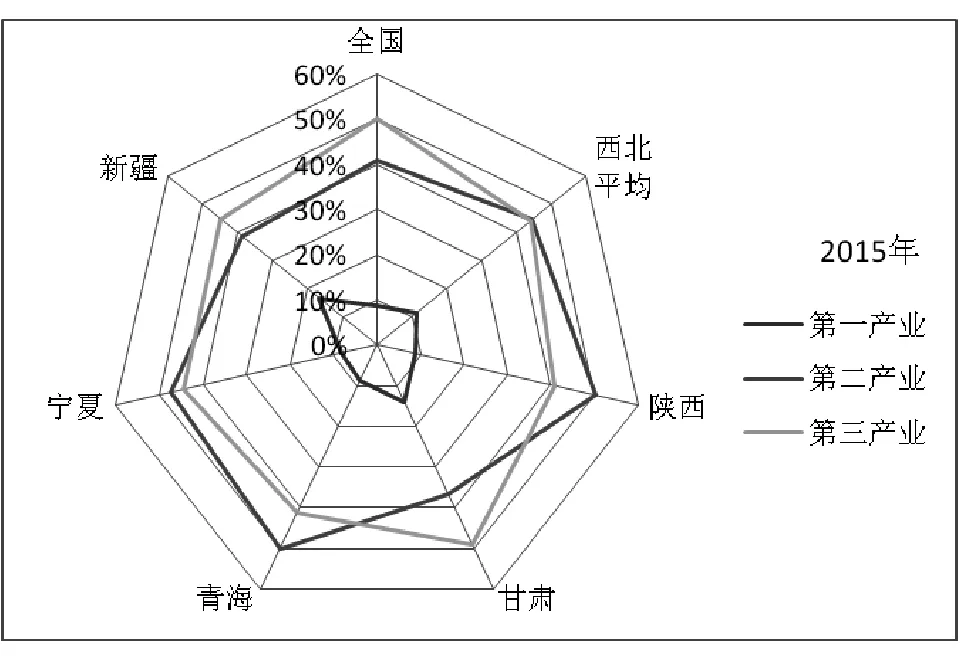

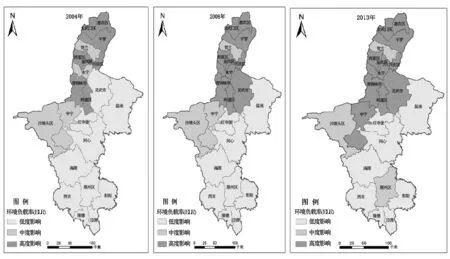

20世纪80年代美国著名生态学家H.T.Odum从系统论和热力学定律出发创立了能值分析法,将经济资源环境作为一个整体系统,所有投入产出的物质、能量、信息以及货币等能流以太阳能值转换率归一化进行能值效率研究,“实现了生态效益、社会效益、经济效益的统一评价”[10]。以宁夏2004年~2013年为例,依据能值效率计算环境负载率,结合GIS软件,则可看出经济发展对环境影响度以及资源环境对经济的供给能力(如图6)。

图6 宁夏环境负载率时空间分布(图集来源于作者研究)

根据(图6)环境负载率时空对比发现,10年间经济发展与环境压力的相关度逐渐增加,重度影响范围逐渐增加,且影响程度与广度增加,应予以重视;环境负载率高的区域从工业化区域逐步到城镇化区域推进。这说明现阶段环境压力不仅来自工业化发展,快速城镇化的资源环境压力不容忽视:空间上,经济发展对资源环境影响空间差异大,环境负载力重心北高南低,逐渐向中南部扩展;两极化明显,高相关度集中在北部,低相关度集中在南部,区域发展不均衡仍制约西北地区整体发展。

四、结论与建议

(一)结论

西北地区仍然面临经济发展与资源环境博弈。首先,经济发展水平逐年增长,但低于全国平均水平,经济发展与能源消费强度呈现强相关,对资源环境的依赖度依然高;其次,产业结构波动幅度较大,大部分区域仍是以工业为主导的“二三一”结构,虽部分区域实现产业“三二一”的过渡,但基于快速城镇化、资源利用水平不高等因素,经济发展的能耗依然很高;最后,经济发展对资源环境的影响度逐年增加,重度影响区域从工业化区域向城镇化区域演变,且受到区域职能差异的影响,空间差异大。

经济快速发展的同时要避免系统功能性退化,对西北地区长期“输血”并不能带来可持续发展,须在资源环境供给能力内寻求协调发展之路。因此,要求政府在制定制度时,必须以经济资源环境协调发展规律为基础,把经济资源环境作为一个整体考虑。

(二)政策建议

“资源环境已成为经济发展的稀缺品,因此在制定经济发展的政策中既要体现环保的需求”[11],也必须“明确经济发展的环境政策与原则”[12]。

1.优化产业结构,扩大开放,减轻本地资源环境压力,实现“系统共生”。西北地区经济发展对资源环境的影响度高,经济快速发展的同时要避免系统功能性退化,因此应以经济资源环境共生、区域共生为原则,优化产业结构,扩大开放程度,加强与其他区域的经济交流,以积极的经济活动推进各要素的动态平衡,减轻对本地资源环境的压力,提高竞争力。

2.加强公共服务建设,解决西北贫困地区发展能力的需求,缩小区域差距。研究发现工业化不再是环境压力的主要来源,公共服务不均等也是区域差距的主要原因之一,现阶段通过规模经济以及快速城镇化推进解决贫困。西北地区生态脆弱,公共服务薄弱,有限的资源环境以及滞后的公共服务能力难以满足快速城镇化的需求,资源环境压力越来越大。因此,必须提高公共服务水平,培养发展能力,以先期提高公共服务水平以解决区域差距与发展的两极化问题。

3.发展“生态产业”,构建符合西北地区的经济发展模式。结合西北地区特殊自然、人文以及民族文化特点,发展“生态产业”。首先,发展生态农业、有机农业、特色农牧养殖,提高科技含量,延长产业链,实现价值增值;其次,从政策上减少循环经济发展的壁垒,加强新能源的利用,洁净生产;最后,培育诸如“生态旅游”等生态服务业的环境,实现经济、生态、社会效益统一。

4.提高资源转化利用技术,提高能源的使用效率,实现高效经济。产业结构的调整和资源利用水平的提高是降低能耗的有效手段,而现阶段西北地区还是“二三一”的产业结构模式,技术水平也较滞后。因此,要降低能源消耗与资源环境压力,必须提高技术含量,推进技术研究和转化应用,提高能源使用效率,实现高效经济。

5.推进非正式制度应用,构建经济发展与环境友好型社会。经济发展对环境影响的制约措施主要是通过正式制度。在经济形态滞后、解决贫困的现实需求状况下,税费、补偿等“输血”政策是不能避免的选择困窘。政府应推进非正式制度在环保中的应用,树立生态伦理思想,使环境保护行为变被动为主动,构建经济发展与环境友好型社会。

无论在自然属性还是经济形态上,西北地区都具有同质性。首先,经济形态滞后,是我国的贫困主要集中区域之一,贫困面大,过多依赖自然资源环境;其次,公共服务水平不高,长期的“输血”不能带来可持续发展,对发展能力,即“造血”能力的需求强烈;最后,自然地理条件差,生态环境脆弱且承担国家生态保护职能,存在生态贫困、收入贫困与发展能力贫困并存的现状。发展是整体系统和可持续发展,要实现整体发展就必须在资源环境的供给能力内寻求协调发展之路,解决西北等经济不发达区域基于发展能力的“短板”,缩小区域差距。

[1]Kraft J. ,Kraft A.On the Relationship between Energy and GNP [J].Journal of Energy Development,1978,3.

[2]Lee C-C.Energy Consumpition and GDP in Develop Countries:A Cointergrated Pancel Analysis[J].Energy Economics,2005,27(3).

[3]胡军峰.赵晓丽.欧阳超.北京市能源消费与经济增长关系研究[J].统计研究,2011,28(3)

[4]韩志勇,魏一鸣,范英.中国能源强度与结构变化特征研究[J].数理统计与管理,2004,23(1):1-6.

[5]吴巧生,陈亮,张炎涛,成金华.中国能源消费与GDP关系再检验[J].数量经济技术经济研究,2008(6):27-35.

[6]刘长生,郭晓东,简玉峰.能源消费对中国经济增长的影响研究[J].产业经济研究,2009(1):1-9.

[7]Michael common sigrid stagl.生态经济学引论[M].金志农,等译.北京:高等教育出版社,2012:24.

[8]张志强,徐中民,程国栋.生态系统服务与自然资本价值评估[J].生态学报,2001,21(11).

[9]陈兴鹏,薛冰,拓学森.基于能值分析的西北地区循环经济研究[J].资源科学,2005(3).

[10]蓝盛芳,Odum H T.中国环境、经济资源的能值综合[J].生态科学,1994(1):63-74.

[11]厉以宁.环境与经济[J].环境保护,1992(6):33-35.

[12]沈满洪.我国环境经济学研究述评[J].浙江社会科学,1996(2):102-106.

————不可再生能源