中国古戏台与歌唱的声学原理比较

高乐乐

(山西大学音乐学院,山西 太原 030000)

一、中国戏台的诞生

戏台修建始于宋代,经元代发展期,在明清时期大量涌现,由于信仰目标、生活需求等的不同,不同时期的戏台呈现不同功能,也正因如此,戏台在不同时期获得了诸如“舞厅、乐厅、舞楼、乐楼、礼乐楼、乐舞楼、歌舞楼、神庙剧场、”等多种称谓。最初的戏台出现于神庙,以崇神、祭祀为目的,人们将戏曲作为最好的礼物贡献于神,借此表示虔诚之心。

二、中国歌唱艺术的渊源

远古时期,声乐出现在歌、舞、乐三者结合的混沌艺术中,最初模式为劳动号子,与劳动号子同期产生的声乐艺术形式还有祭歌、情歌,且有完整曲目。虽形式简单、结构短小,但已具有固定音高、节奏型和简单音阶。

三、戏台结构的流变与发声模式的演变

雏形戏台以祭拜神灵为目的,强调仪式性,无声效需求,故形制为“露台”,没有台顶、侧墙。后为防雨淋、增设简陋棚顶、固定于后墙,无意中阻止了声音对于上方、后方的散射,至金代,这种三面观模式的戏台结构已广为流传,与当时文学变革式的发展同步呈现,四根角柱上设雀替大斗,用以四面横向施加大额枋,构成方形空间,这样的结构,上可承重,下则勾勒出空间较大的表演区,使戏曲的可观性得到大大提高 。宋元时期,随着戏曲文学、戏曲表演的不断完善,戏台从前至后三分之二处增设辅柱,辅柱间可设帐额,把舞台分割成前、后台两部分,前台两侧无山墙,依然是三面观结构,后台侧墙设“出将入相”门,供演员出入,这样的布局是为了满足结构日趋完整的戏曲在程式化表演方面的需求。至此,戏台的演变都是为可观做准备。清代戏台的设计开始有了听觉追求,对声音的注重从“振壑遏云”“莺歌悠扬”等楹联中可见一斑,而对于声效的实现更是进行了侧墙、八字音壁的修建以及侧墙、后台、台下设腔的众多实践。

歌唱自诞生之日起,一直服务于劳动、生活和社会,从远古时期为统一劳力而产生的劳动号子,到春秋晚期用以娱乐、教化社会的《诗经》传唱,并无太多具体的歌唱标准。直到成形于秦汉时的“相和歌”“相和大曲”以及其他用以叙事的歌体出现时,才有了“明亮、优美”这样较为笼统的声音审美标准,但对于人声更为细致和明确的要求出现在戏曲繁荣期和新中国声乐体系中。笔者主要针对现代声乐发生模式和戏台结构进行论述。

四、戏台结构与现代声乐发声模式的联系

(一)“白声”结构与一面观戏台模式的对比分析

声乐演唱要求的打开,是为了避免“白声”,即没有经过扩大就直接向外发出的声音,这样的声音表现为无力、尖锐或毛糙,牙关松弛、软腭抬起可以使声音回到口腔、咽腔甚至喉腔,这一模式的建立为声音的进一步扩大、统一、过滤和耦合提供了前提。

没有侧墙和台顶的四面观戏台如同声乐中的“白声”状态一样,声音没有包拢、没有折射、反射、共鸣,任由声音自然散射,没有起码的声学目标。

(二)人体口咽共鸣和三面观戏台对声音的支撑作用

经过调整,初学者启动了口咽共鸣,但没有发声的纵深意识,没有学会喉肌放松,也没有找到明确、坚定、自然的气息支点,因此,这一阶段声音特点是不再干涩、尖锐,具有一定立体感,但是声音还没有形成明显的管道音色,由于没有和气息进行连接,所以声音僵化、固态,没有流动感。

三面观戏台,由于墙体的增多,使舞台声音通过两面侧墙、后墙、台基平面和台顶墙体实现多次反射得以加强,无疑对声音的扩大起到了巨大的作用,这在古代没有扩声设备的客观条件下是对舞台声效提高的突破性进展。

(三)人体气息支点与台下空腔对声音的美化作用

气息支点的应用,使人声由口、咽腔,经过喉腔到达胸腔和腹腔,这一过程的实现,可以使声音通过五大腔体实现圆润效果,气息的自然叹下如同给声音安装了传送带,即可实现声音的液态流动性,避免僵化、生硬的发声;又可通过控制横膈膜实现声音的强弱对比、流转变化,起到美化作用。

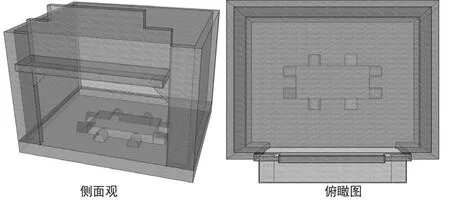

台下空腔的设计,无疑是给演员成熟的声音技巧增添了弹性式的再扩大的装置,这一设置的加入,不仅使舞台声能得到进一步复制、叠加,而且可使声音显现出更为宽松、柔和的色彩。实地考察中台下空腔的设立频频可见,更有资深匠人专门在台下置瓮、修砌台下窑洞,阳泉市平定县巨城镇南庄村戏台(见下图)就是典型的台下设立窑洞的“好”戏台,因声音浑圆响亮、悠远明亮、柔美动听而远近闻名。

(四)人体面罩与戏台音壁对声音的集中传远作用

声乐演唱进入到后期,对声音的追求会在饱满、柔和的基础上增加集中指标和纯度指标的要求,这一阶段属于声音提炼阶段,追求腔体和意识的高度结合:即在口、咽、喉、胸、腹等腔体维持放松、饱满的状态前提下,加入夸张的高位思维和高度集中的歌唱注意力,意在高位模式下使穿透面积达到最极限缩小,加以最强注意力的推送增大人声的声强、声压,增加传远性。

戏台建筑中单音壁、尤其是八字音壁的发明,使得声音经过多次反射、叠加后集中朝向舞台正前方进行传送,与声乐集中穿透有异曲同工之妙。

(五)人类头腔与戏台后台空腔对于声音耦合的作用

“混声唱法”是将头声区、口咽腔区、胸腔区的声音有机结合,以使音域拓宽,各音区音色平衡统一,并使真假声切换时音色色差最小化甚至实现无痕转换的一种方法,更能增加高音区冲击力,让虚弱的假声得到和真声一样的音质质感。对于涉及两个八度甚至更宽音区的大型声乐作品来讲,混声唱法至关重要。

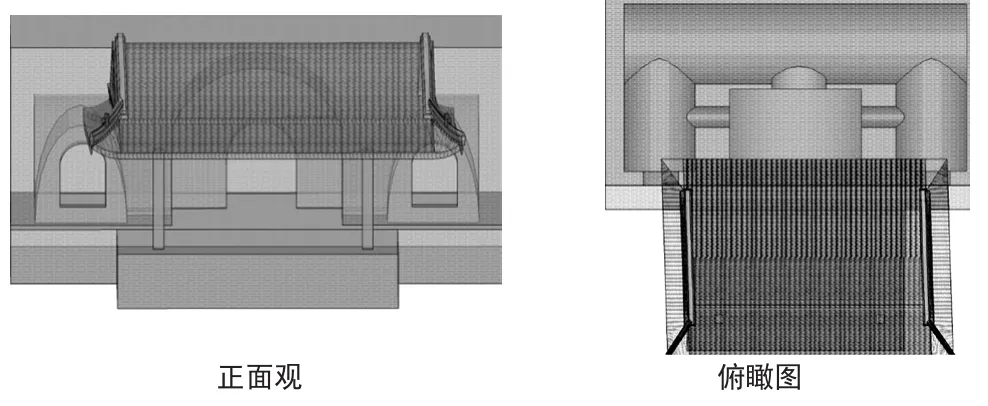

戏台后台枕头窰、十字窑的设计如同为舞台声音打开了头腔,而晋中市寿阳县龙泉寺戏台(见下图)更是以环环相扣、大小不一的四组后台窑洞实现了极为美妙的声音耦合,站至台上,随意轻歌,声若弹钟,轻巧、浑厚兼相具,扩音十倍且不止。想象原始发音社会,这样的戏台结构实现了当时来看“余音绕梁”的绝好效果。

五、结语

歌唱发声模式与戏台结构模式其实同为声音载体,依托腔体疏通、有效扩张,激发和扩大共鸣;通过结构布局、比例调整,实现声音的最佳物理传送机制。本文通过对戏台实物的结构分析使抽象声乐教学实现对照性可视化效果,希望对于今后的声乐学习可以起到直观、浅显的指导作用。