“先行组织者”策略在初三化学教学实践中的应用

高雪

摘要:“先行组织者”作为一种教学策略,其目的在于充分、合理地利用学生已有的知识经验,帮助学生进行有意义的学习。文章以“CO2的实验室制法”为例,利用“先行组织者”策略,分析学生已有知识结构与所需学习知识之间的联系,寻找合适的“先行组织者”进行教学设计,并在教学实际中,根据学生的学习情况进行分析和调整,以实现帮助学生自主地对自己原有的知识体系进行再次扩充,最终实现有意义的学习的目的。

关键词:“先行组织者”策略;初三化学;气体制备

文章编号:1008-0546(2018)12-0079-03中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2018.12.026

“先行组织者”概念最早是由美国心理学家奥苏贝尔在其1960年关于有意义学习的进一步研究中提出的。“先行组织者”作为一种教学策略,其目的在于帮助学生进行有意义的学习,充分、合理地利用学生已有的知识经验,反对进行机械记忆。初三化学是学生化学学习的启蒙阶段,将“先行组织者”教学策略应用于初三化学教学中,可以优化教和学的过程,帮助学生在新知识与已有认知之间建立联系,有意义地习得新的内容。这一策略的应用可以降低学生对于化学的陌生感,提高学生化学学习的兴趣。

一、“先行组织者”策略的内涵和意义

奥苏贝尔在其证明“先行组织者”促进意义学习效果的实验报告中,把“先行组织者”(advance organizer)定义为:“在正式学习之前,以适当方式介绍的关于学习主题内容的前导性材料 [1]。”其作用是将新知识与学生原有的知识联系起来,使学生的认知结构得到巩固 [2]。他认为:“影响学习的唯一重要的因素就是学习者已经知道了什么。要探明这一点,并应据此进行教学。”而“先行组织者”就是帮助学生在学习新知识的过程中顺利联系原有知识的脚手架。它不但有助于学习者建立有意义学习的心向,还要能帮助学习者认识到当前所学内容与头脑中原有认知结构的联系,从而促进有意义学习的发生与习得意义的保持。对于学习者而言,“先行组织者”应是其认知结构中“原有观念”的具体体现——即通过适当语言文字表述或某种媒体呈现出来的、与当前所学内容相关的事例、模型、知识等 [3]。

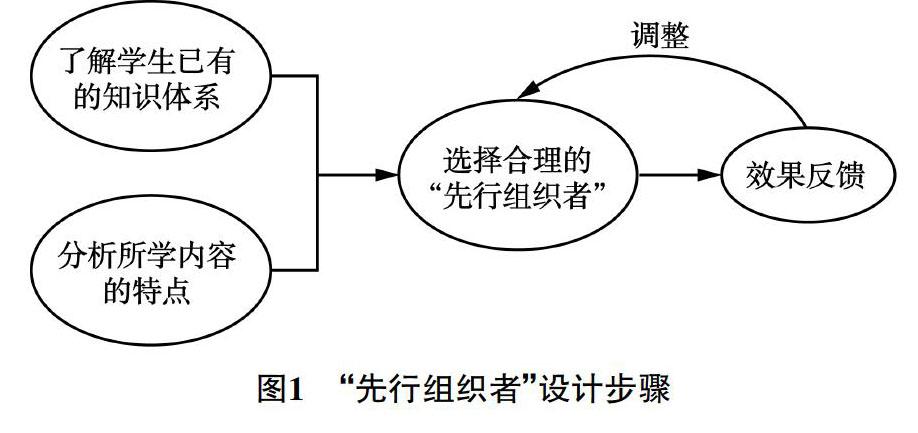

二、在教学中设计“先行组织者”的一般步骤

首先,要了解学生已有的知识体系。这是设计适合的“先行组织者”的基础。这一基础不但包括学生已有的知识内容,更包含学生已有的知识结构。只有清楚地了解学生的已有的知识体系,才能设计出能够被学生接受的“先行组织者”。这一“先行组织者”才有可能作用于学生的学习中,促进学生的学习。

其次,要分析所学内容的特点。学生掌握不同类型的知识的过程是不同的,对所学内容进行准确地分析,可以了解所学内容与学生已有知识体系之间的联系与差距。

然后,要根据学生的已有知识体系和所需学习内容的特点,设计出适合的“先行组织者”。帮助学生建立合理的知识结构,促进迁移过程的实现,在学生的已有知识与待学知识之间架起一座桥梁,以促进学生有意义学习的实现。

最后,还要及时对教学效果进行评估、检测,分析所运用的“先行组织者”策略与学生的学习之间是否有促进关系,是否能使知识的掌握更为牢固,是否能真的促进学生的学习。并根据反馈效果,重新进行适当调整(图1)。

三、基于“先行组织者”策略的教学设计与实施

1.学生已有知识体系和所学知识特点的分析

“CO2的实验室制法”位于九年级化学上册第六单元的课题2。

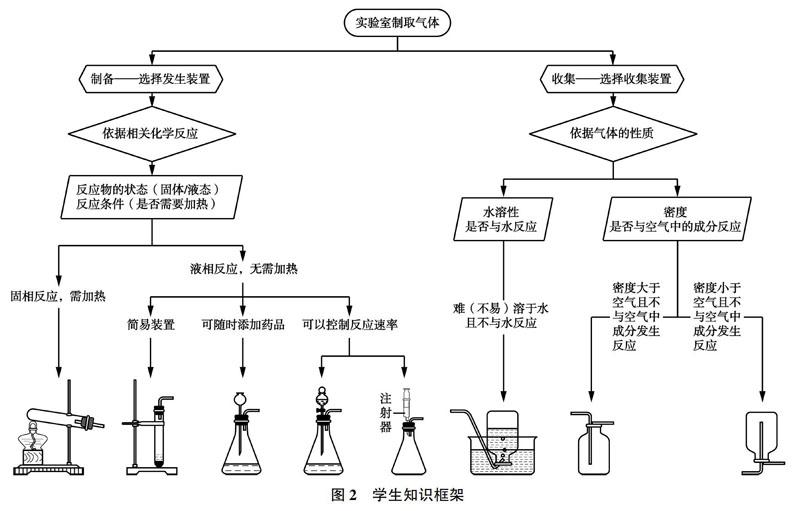

在进行该部分的学习之前,学生在氧气的实验室制法部分中,已经学习了3种制取氧气的方法,并能根据反应物的状态选择合适的发生装置。在收集气体时,他们知道氧气的物理、化学性质与其收集方法之间的对应关系。

对于CO2,学生知道植物的光合作用可以将CO2气体转化为O2,而呼吸作用则可以将O2转化为CO2(生物中);蜡烛、木炭的燃烧会产生CO2(第1、2单元);碳酸钠和盐酸反应可以得到CO2(第5单元);CO2不能支持燃烧、CO2可以使澄清石灰水变浑浊(第1单元);碳酸饮料其实是一定条件下充入CO2气体后得到的饮料(生活经验)。以上这些构成了学生已有的知识体系。

而在本节课中,学生需要对CO2的实验室制备方法进行系统的学习,从而巩固和优化在学习氧气的实验室制法时所形成的知识框架(图2)。

2.“先行组织者”的选择

本节课的先行组织者就是学生在学习氧气的实验室制法时形成的初步的知识框架。

根据这一框架,在选择发生装置时,学生依据观察到的大理石和稀盐酸反应的现象,可以得出这是一个固体和液体在常温下发生的反应,属于“液相反应,无需加热”的类型。同时还可以根据在实验过程中不同的需要,选择适合的装置。对于学生分组实验而言,选择简易装置即可完成实验目的。

在选择收集装置时,在知识框架中,学生已经了解了需要依据所制备气体的密度和水溶性进行相关判断。学生的已有知识中已经由碳酸饮料这一生活实际判断出CO2具有一定的水溶性,因此不能用排水法进行收集。而在是否能使用排气法收集时,由于空气中CO2的存在,学生可以推理出CO2不能与空气中的成分发生反应,从而可以使用排气法进行收集,然后根据CO2的密度数值和氧气密度的比较判断,最终得出可以利用向上排空气法进行CO2的收集。

借助学生的已有知识框架,学生自己对CO2的实验室制法的知识框架进行了分析与建构,学生的学习探究过程更具理性,知识结构更趋合理。

3.效果反馈及调整

在上述过程中,学生依照在氧气的实验室制法中获得的知识框架进行新知识的自我建构,无论是学习效率还是学习效果都得到了很好的提高。

但是,在确定CO2的验满和检验方法时,由于学生有了氧气的相关知识,他們通常会给出燃着的木条既可验满又可检验CO2的推测。这是错误的推测,是因为他们在进行氧气的学习时,没有分清气体的验满和气体的检验之间的本质区别。

此时,需要帮助学生分清性质和个性之间的区别。在确定气体是否收集满时,只需要利用物质的性质即可进行判断;而在检验是否是该气体时,只能利用物质的个性。例如,能使燃烧的木条熄灭的气体可能是CO2,还可能是N2。而能使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体则只可能是CO2。因此,在判断CO2气体是否收集满时,可以使用燃烧的木条,因为此时已经确定里面的气体为CO2;而若要确定瓶中气体是否是CO2时,只能使用澄清石灰水。

由此可见,学生在对“先行组织者”进行利用时,其原有的结构是否合理、准确,将直接影响着利用的效果。只有正确的知识结构才能对学生的学习产生积极的影响。在教学过程中,要认真、细致地分析学生的已有知识体系,及时发现其中的不合理的地方,帮助学生加以修正,从而使其能顺利地应用于新知识的建构过程中。

综上所述,在利用“先行组织者”策略组织教学活动的过程中,准确地对学生的已有知识进行判断和梳理是最终能否达到预期教学效果的关键。学生的能力层次不同,其已有知识的内容及其逻辑关系的准确程度也有偏差。在进行教学设计时,要设计符合学生认知特点的“先行组织者”,对于学生知识结构中不合理的地方及时进行修正,帮助学生将零散的、非系统的知识进行重新架构,使其结构更为合理,并将其再利用于新知识的学习中,同时对原有的知识体系进行再次扩充,最终达到能力的再提高。这样获得的知识,才更利于学生内化掌握,实现有意义的学习。

参考文献

[1] 钱红敏.先行组织者策略——解读与实操[J].井冈山医专学报,2006,13(4):55-56

[2] 胡秀威.一种信息处理的教学模式研究——先行组织者模式[J].教育理论与实践,1999(3):44-46

[3] 苗荣科.先行组织者理论在化学教育中的应用研究[D].上海:华东师范大学,2005