一箭双雕

江双青

摘要:本文介绍两例学生分组实验创新设计,分别为“铝与酸、碱、盐反应”以及“影响化学反应速率的因素”。通过四个小组的分工协作在其不知情情况下同时完成两组实验。两个案例都可通过不同现象让学生产生认知冲突,在实验探究之后形成再探究实验,点燃学生探究热情。根据不同现象进一步提出问题并实验验证,让学生亲历科学探究的过程,养成科学的态度,初步形成科学探究的能力。

关键词:分组实验;创新设计;化学教学

文章编号:1008-0546(2018)12-0096-02中图分类号:G633.8文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2018.12.032

一、“铝与酸、碱、盐反应”分组实验的创新设计

1.分组实验方案

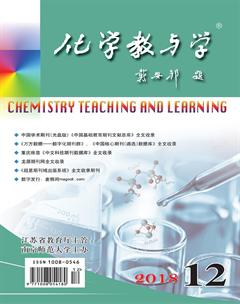

如图1所示,用砂纸将铝片正反两面打磨一下,剪成三小块依次放入一个白色点滴板的三个孔穴中。分别用滴管滴加4~6滴硫酸、氢氧化钠溶液和硫酸铜溶液,观察实验现象。注意:全班分成四个小组,两个小组发的是稀硫酸,两个小组发的是浓硫酸,事先不告诉学生。

2.方案实施效果

行动教育家说过:“你告诉我,我可能会忘记,你让我看,我可能会记住,你让我参与,我就会理解”。据此,我将原本平淡无奇的三个在试管中进行的教师演示实验改成在点滴板上进行的学生分组实验,为学生提供亲身体验“做科学”的机会,让学生真正成为学习的主人,学会科学探究的方法,感受知识产生的过程。特别是其中的“铝片与硫酸反应实验”一枝独秀,一石二鸟,让人拍案叫绝,成为课堂一道亮丽的风景。

(1)该实验变“在试管中进行”为“在点滴板上进行”,硫酸用量只要4~6滴。这个微型实验操作简单,耗时短,现象明显,体现了绿色化学理念。

(2)该实验“一个操作完成两个实验”。点滴板上看似完成了一个操作“在铝片上滴加4~6滴硫酸”,实际上四个小组在不知情的情况下分工协作,同时完成了两个实验“Al与稀H2SO4反应”、“Al与浓H2SO4反应”。这个“连体儿”实验的惊艳亮相,让听课师生精神为之一振,同时也节省了分组实验时间。

(3)该实验“一个实验潜伏两种现象”。同样是铝片与硫酸反应实验,有的小组看到气泡,有的小组没有看到气泡,两种不同的现象让学生产生认知冲突,点燃了学生的探究激情。这样设下的谜局“硫酸浓度不同,两个小组发的是稀硫酸,两个小组发的是浓硫酸”,可以不露痕迹地培养学生实事求是的科学态度,同时也能充分展示教师的教学机智。

(4)该实验为进一步探究创设了情境。首先在谜底“硫酸浓度不同”揭晓后马上提出问题:“请你帮没有看到气泡的小组出个点子,让他们在点滴板上能看到气泡。”、“如何用实验证明铝片在浓H2SO4中形成了致密的氧化膜?”

然后让学生猜想假设、设计可行性实验方案。学生提出的实验方案有:“将浓硫酸稀释一下,就能看到铝片表面产生气泡”、“做对比实验证明铝表面氧化膜的存在:将除去氧化膜的两根铝棒,放入盛有适量浓H2SO4的试管中,片刻后取出一根铝棒用蒸馏水洗净,放入CuSO4溶液中,无明显现象;取出另一根铝棒用蒸馏水洗净,用滤纸吸干,用砂纸打磨,放入CuSO4溶液中,溶液逐渐由蓝色变成无色,铝棒周围长出一棵红色‘铜树”等等。

最后进行实验探究,解决问题。在实验探究之后引发的进一步实验探究,是真正意义上的科学探究,学生的奇思妙想在教师启迪下,如火山爆发,互动场面令人惊讶。通过再探究实验,让学生有更多的机会亲身经历和体验科学探究的过程,激发对化学学习的兴趣,增进对科学的情感,理解科学的本质,在知识的形成、联系、应用过程当中养成科学的态度,获得科学的方法,初步形成科学探究的能力。

二、“影响化学反应速率的因素”分组实验的创新设计

1.分组实验方案

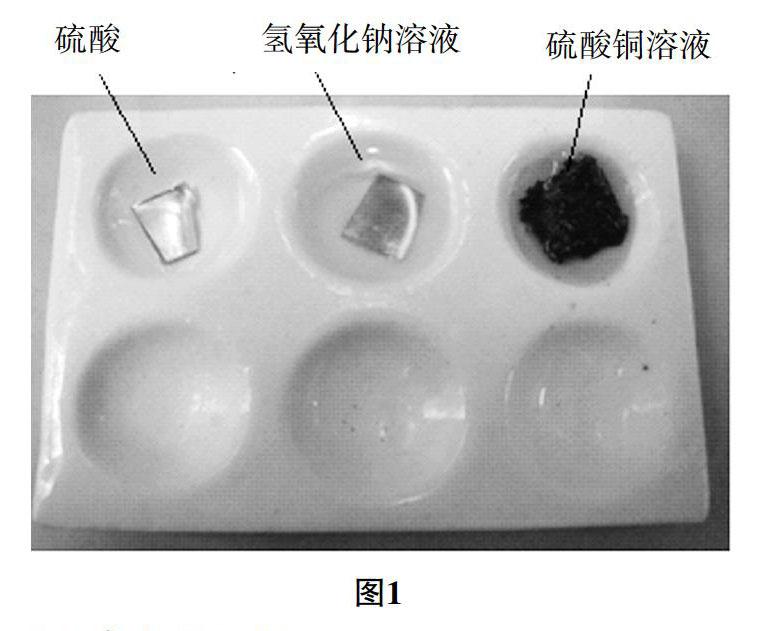

(1)浓度对反应速率的影响:如图2所示,用小刀切开一个土豆,在两个土豆切面上分别用滴管滴加1~2滴碘水,观察实验现象。注意:全班分成四个小组,两个小组发的是稀碘水,两个小组发的是浓碘水,事先不告诉学生。

(2)温度对反应速率的影响:已知高锰酸钾酸性溶液与草酸溶液发生反应:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。取A、B、C三支试管,分别加入2mL 0.01mol·L-1 KMnO4酸性溶液,再分别加入2mL 0.1mol·L-1 H2C2O4溶液。将A试管放入冰水中,B试管放入80℃的热水中,C试管置于室温下,观察实验现象。

(3)催化剂对反应速率的影响:取A、B、C、D四支试管,分别加入2mL 5% H2O2溶液,再分别加入2~3滴洗涤剂(气体在洗涤剂中容易产生泡沫)。向A试管中加入2~3滴FeCl3溶液,向B试管中加入少量MnO2粉末,向C试管中加入一小块新鲜的猪肝,D试管留作比较用,观察并比较四支试管中发生的实验现象。

2.方案实施效果

我将三个演示实验全部变成分组实验,让学生在“做中学”,激发他们的学习兴趣,提高教学的有效性。

其中“浓度对反应速率影响实验”新教材给出的方案原本是:“在两个大小相同的气球中各放入2.0g NaHCO3粉末。取两只同样大小的锥形瓶,向其中一只锥形瓶中加入50mL 1.0mol·L-1盐酸,向另一只锥形瓶中加入50mL 0.1mol·L-1盐酸。然后在锥形瓶瓶口套上上述两个气球,同时将气球中的NaHCO3粉末加入到锥形瓶中,观察并比较气球膨胀的速率大小。”该实验方案的缺点是在锥形瓶中实施,固体和溶液用量都比较多。

如果该实验改成在试管中进行:“在两支试管中分别加入3mL 1.0mol·L-1盐酸、3mL 0.1mol·L-1盐酸,将两个均装有0.3g NaHCO3粉末的小气球分别套在两支试管口,同时将气球中的NaHCO3粉末加入试管中,观察并比较气球膨胀的大小,”则可能由于固体和溶液用量比较少,产生的气体也比较少,导致气球撑不开,现象不明显,结论不可靠。

于是,我独辟蹊径,利用“淀粉与碘水反应”来验证浓度对反应速率的影响,并暗设机关,使“浓度对反应速率影响实验”鹤立鸡群,一举两得,让听课师生惊喜不已,课堂气氛立即被推向高潮。

(1)该实验碘水用量只要1~2滴,土豆取材于生活,课前可让学生自备,实验操作简单,耗时极少,现象特别明显,体现了绿色化学思想。

(2)该实验看似完成了一个操作“碘水与土豆切面作用”,实际上四个小组在不知情的情况下分工协作,同时完成了两个实验“淀粉与稀碘水反应”、“淀粉与浓碘水反应”。这个“双面人”实验的闪亮登场,节省了分组实验时间,同时也让听课师生眼睛为之一亮,倦意顿消,发出“这家伙怎么想到这一招”的惊叹!

(3)该实验同样是碘水与土豆切面作用,有的小组看到蓝色,有的小组没有看到蓝色,两种不同的现象让学生产生了一探究竟的迫切愿望。“发现或提出一个问题,往往比解决一个问题更重要”,这样暗下谜局“碘水浓度不同,兩个小组发的是稀碘水,两个小组发的是浓碘水”,可以润物细无声地培养学生敢于质疑的批判精神和善于发现的创新意识。

(4)该实验同样为进一步探究创设了情境。首先在谜底“碘水浓度不同”揭晓后马上提出问题“请你帮没有看到蓝色的小组出个主意,让他们在土豆切面上能看到蓝色。”

然后让学生猜想假设、设计可行性实验方案。学生提出的实验方案有:“增大碘水的浓度,采用较浓碘水与土豆切面作用,就能看到蓝色”、“增大土豆的接触面积,用小刀切下一小块土豆,放在研钵中用杵磨碎,取少量磨碎的土豆滴加稀碘水,就能看到蓝色”等等。

最后进行实验探究,解决问题。在实验探究之后生成的再探究实验,对于让学生更主动地参与到实验中来,体现学生作为学习主体作用意义十分重要。通过再探究实验,引导学生像小科学家一样地去发现问题、解决问题,并在探究的过程中获取知识、发展潜能、培养能力,特别是创造能力,同时受到科学价值观、科学方法的教育,发展自己的个性。

参考文献

[1] 王祖浩主编.化学1(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2009,6

[2] 王祖浩主编.化学反应原理(选修)[M].南京:江苏教育出版社,2009,7