狼疮肾炎肾小管间质损伤的临床分析*

黄雯静 刘倩 王英 孟晓燕

(广西壮族自治区柳州市工人医院肾内科 柳州545005)

狼疮肾炎(Lupus Nephritis,LN)是一种自身免疫性损害疾病,是系统性红斑狼疮(SLE)最易出现、最难治疗的一种肾脏病并发症,伴有明显的肾脏损害,治疗不及时容易危及患者生命安全。临床发现约50%的SLE发病者会出现肾脏受累,如果进一步进行肾活检,则几乎所有的SLE患者都能检测到肾脏病变,而其中有超过10%的患者会逐渐发展为慢性肾病,并最终进展为终末期肾衰竭,这是SLE患者主要死亡原因之一[1]。终末期肾衰竭患者需要通过透析治疗或进行肾移植[2],可见狼疮肾炎给患者带来很大的危害。世卫组织按临床及病理表现将狼疮肾炎分为6型,准确描述患者肾脏组织病理损伤,判断病情活动度、临床症状,可以个体化地制定治疗方案及评估预后,更有针对性地加强治疗,改善患者生存状态,延长其存活期限。目前普遍推行的狼疮肾炎的分型还是2003年世界肾脏病理学会发布的6类分型法,分型方法主要以肾小球损伤为依据。但狼疮性肾炎造成的肾脏病变不仅仅累及肾小球,还可波及肾小管等部位,而且有研究报道,肾小管损伤发生率在狼疮肾炎患者中非常高,可达51%[3],这受到越来越多学者的关注。同时肾小管极有可能是狼疮肾炎的病理损伤原始组织,是狼疮肾炎重要的独立参与者。因此,探讨狼疮肾炎肾小管损伤对于临床研究狼疮肾炎的治疗方案、评估和改善患者预后都有着重要意义。本研究对狼疮肾炎患者发生肾小管间质损伤(TIL)的情况作回顾分析,包括损伤发生率、损伤程度和差别等,判断肾小管间质损伤对狼疮肾炎患者预后的影响,以便向临床医师为患者制定有效的临床治疗方案提供参考。现报道如下:

1 对象与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2013年9月~2016年5月于广西壮族自治区柳州市工人医院肾内科经肾活检确诊为狼疮肾炎的300例患者的临床资料。纳入研究对象符合系统性红斑狼疮分类标准(系统性红斑狼疮最新分类标准诞生)[4]。对所有患者肾炎按LN病理分型标准(国际肾脏病协会及肾脏病理学会,2003年修订)[5]重新进行病理分型。

1.2 肾脏组织病理评分 肾小管间质损伤的评分严格按照国际肾脏病协会及肾脏病理学会(2003年修订)的评分标准[5],采用半定量评分法,对以下4个项目进行评分。(1)间质炎细胞浸润:无(0分)、轻度(1分)、中度(2分)、重度(3分);(2)肾小管萎缩:无(0分)、小于25%(1分)、25%~50%(2分)、50%以上(3分);(3)间质纤维化:无(0分)、轻度(1分)、中度(2分)、重度(3分);(4)肾小管上皮细胞变性程度(包括上皮细胞颗粒变性及空泡变性):无(0分)、小于25%(1分)、25%~50%(2分)、50%以上(3分)。将以上4个项目的得分累计后计算总分:0分为肾小管间质无病变;1~4分为轻度肾小管间质病变;5~8分为中度肾小管间质病变;9~12分为重度肾小管间质病变。狼疮肾炎的病理活动采用Austin评分。肾小球病变慢性病变指数(CI):(1)纤维性新月体(0~3分);(2)肾小球球性硬化(0~3分);(3)肾小管萎缩(0~3分);(4)间质纤维化(0~3分)。狼疮肾炎肾小球活动性指数(AI):(1)毛细血管内细胞增殖(0~3分);(2)细胞性新月体形成(0~6分);(3)袢坏死 /核碎裂(0~6分);(4)白细胞浸润(0~3分);(5)纤维素样坏死(0~6分);(6)微血栓(0~3分)。

1.3 临床数据 所有临床数据均来自广西壮族自治区柳州市工人医院电子病历。临床结局指标:(1)患者死亡;(2)患者血清肌酐升至基线值1.5倍;(3)患者进展为终末期肾病。临床研究基线值取肾活检时指标,应用MDRD公式计算eGFR值。

1.4 统计学分析 数据采用SPSS17.0统计学软件进行处理。计数资料用%表示,采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验;计量资料用(±s)表示,符合正态分布的两组间数据比较采用t检验;多组间比较采用方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

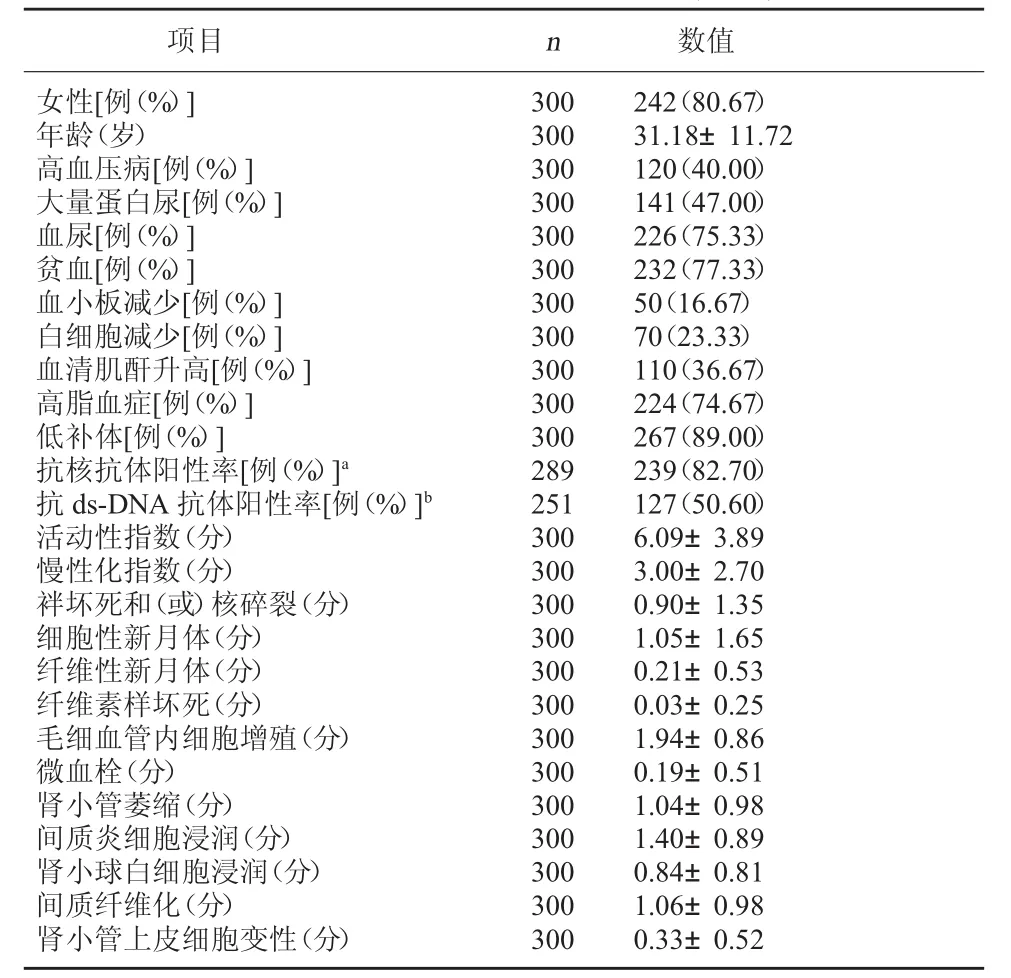

2.1 入选患者临床、病理情况 300例狼疮肾炎患者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(包括Ⅲ+Ⅳ)、Ⅳ(包括Ⅴ+Ⅵ)型分别有2例、58例、50例、190例,比例分别为 0.67%、19.33%、16.67%、63.33%。间质纤维化的发生率67.00%、肾间质炎细胞浸润发生率86.67%、肾小管萎缩发生率66.67%、肾小管上皮细胞变性发生率55.00%。见表1。

表1 入选患者临床特征及病理数据(±s)

表1 入选患者临床特征及病理数据(±s)

注:高血压病:血压≥140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);大量蛋白尿:>3.5 g/24 h;血尿:尿红细胞镜检>3~5/HP;贫血:血红蛋白男<130 g/L,女<120 g/L;血小板减少:血小板计数<100×109/L;白细胞减少:白细胞计数<4×109/L;血肌酐升高:肌酐>110 μmol/L;高脂血症:甘油三酯>1.7 mmol/L或总胆固醇>5.7 mmol/L;低补体:补体C3<90 mmol/L;a:只有289例患者有抗核抗体检测资料;b:只有251例患者有抗ds-DNA抗体检测资料。

项目 n女性[例(%)]年龄(岁)高血压病[例(%)]大量蛋白尿[例(%)]血尿[例(%)]贫血[例(%)]血小板减少[例(%)]白细胞减少[例(%)]血清肌酐升高[例(%)]高脂血症[例(%)]低补体[例(%)]抗核抗体阳性率[例(%)]a抗ds-DNA抗体阳性率[例(%)]b活动性指数(分)慢性化指数(分)袢坏死和(或)核碎裂(分)细胞性新月体(分)纤维性新月体(分)纤维素样坏死(分)毛细血管内细胞增殖(分)微血栓(分)肾小管萎缩(分)间质炎细胞浸润(分)肾小球白细胞浸润(分)间质纤维化(分)肾小管上皮细胞变性(分)300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 289 251 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300数值242(80.67)31.18±11.72 120(40.00)141(47.00)226(75.33)232(77.33)50(16.67)70(23.33)110(36.67)224(74.67)267(89.00)239(82.70)127(50.60)6.09±3.89 3.00±2.70 0.90±1.35 1.05±1.65 0.21±0.53 0.03±0.25 1.94±0.86 0.19±0.51 1.04±0.98 1.40±0.89 0.84±0.81 1.06±0.98 0.33±0.52

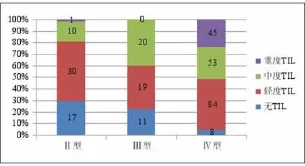

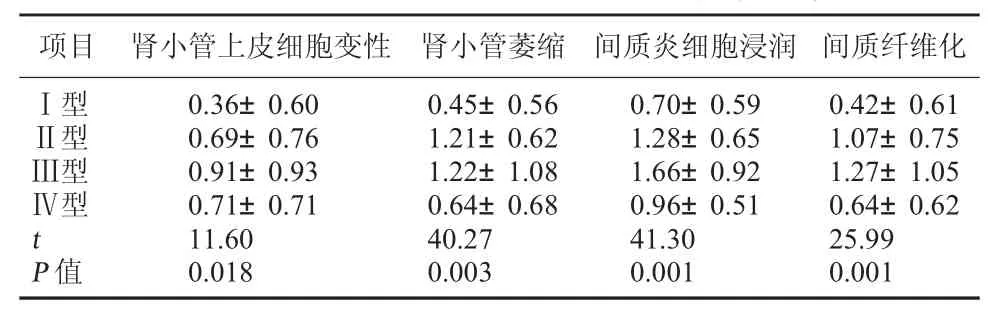

2.2 各型狼疮肾炎肾小管间质损伤的比较 各型肾小管间质损伤程度比较采用χ2检验,结果显示:Ⅱ型(无TIL及轻度TIL占81.03%)肾小管间质损伤程度明显轻于Ⅲ型(无TIL及轻度TIL占60.00%)和Ⅳ型(无TIL及轻度TIL占48.42%),但Ⅲ型和Ⅳ型间差异无统计学意义(χ2=1.126,P=0.327)。四种类型之间比较,χ2=13.857,P=0.000。各型损伤的指标比较采用秩和检验,结果显示:各指标评分之间差异有统计学意义(P<0.05)。见图1、表2。

图1 各型狼疮肾炎肾小管间质损伤比较

表2 各型狼疮肾炎肾小管间质损伤评分(分,±s)

表2 各型狼疮肾炎肾小管间质损伤评分(分,±s)

项目 肾小管上皮细胞变性 肾小管萎缩 间质炎细胞浸润 间质纤维化Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅳ型t P值0.36±0.60 0.69±0.76 0.91±0.93 0.71±0.71 11.60 0.018 0.45±0.56 1.21±0.62 1.22±1.08 0.64±0.68 40.27 0.003 0.70±0.59 1.28±0.65 1.66±0.92 0.96±0.51 41.30 0.001 0.42±0.61 1.07±0.75 1.27±1.05 0.64±0.62 25.99 0.001

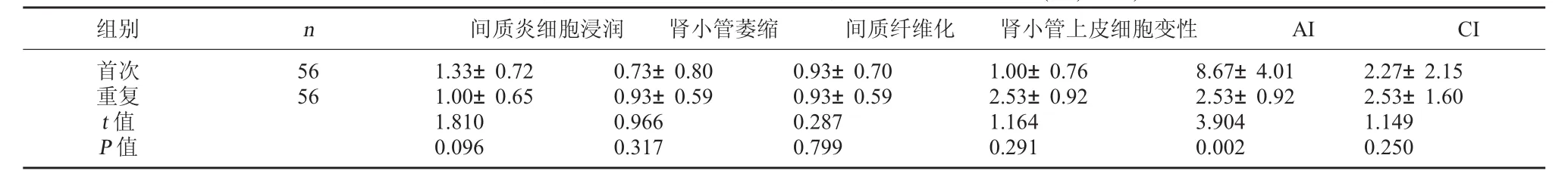

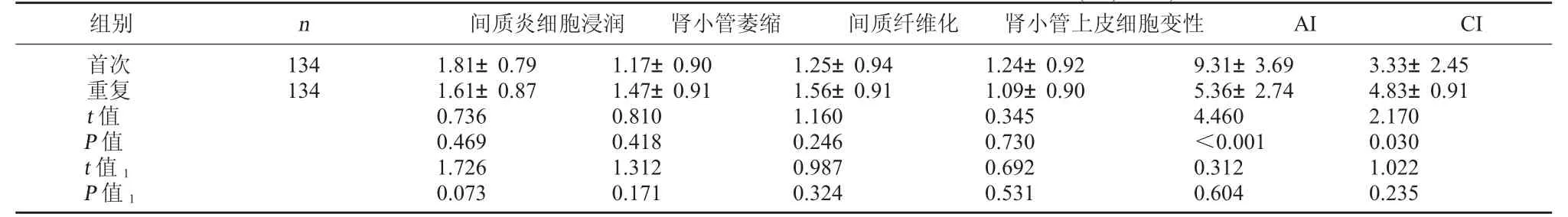

2.3 肾小管间质损伤对狼疮肾炎Ⅳ型患者病理转型的影响 300例患者进行肾活检时有190例诊断为狼疮肾炎Ⅳ型(包括Ⅴ+Ⅵ型),而对这190例患者进行重复活检时,分别有56例转为Ⅱ型,占比29.5%;有134例维持Ⅳ型或转为Ⅲ型,占比70.5%。比较病理转为Ⅱ型的56例患者、维持Ⅳ型或转为Ⅲ型的134例患者的初次肾活检结果,发现两组患者之间肾小管间质损伤各指标比较均P>0.05;比较病理转为Ⅱ型的56例患者的两次肾活检的肾小管间质损伤程度,AI差异具统计学意义(P<0.05),其他指标均P>0.05;病理维持Ⅳ型或转为Ⅲ型的患者重复肾活检的相关指标分析可见,首次肾活检与重复肾活检两组指标之间,AI明显下降、CI明显升高(均P<0.05),其他指标均P>0.05。见表3、表4。

表3 狼疮肾炎Ⅳ型转为Ⅱ型的患者两次肾活检相关指标的比较(分,±s)

表3 狼疮肾炎Ⅳ型转为Ⅱ型的患者两次肾活检相关指标的比较(分,±s)

组别 n 间质炎细胞浸润 肾小管萎缩 间质纤维化 肾小管上皮细胞变性 AI CI首次重复t值P值56 56 1.33±0.72 1.00±0.65 1.810 0.096 0.73±0.80 0.93±0.59 0.966 0.317 0.93±0.70 0.93±0.59 0.287 0.799 1.00±0.76 2.53±0.92 1.164 0.291 8.67±4.01 2.53±0.92 3.904 0.002 2.27±2.15 2.53±1.60 1.149 0.250

表4 狼疮肾炎维持Ⅳ型或转为Ⅲ型的患者两次肾活检相关指标的比较(分,±s)

表4 狼疮肾炎维持Ⅳ型或转为Ⅲ型的患者两次肾活检相关指标的比较(分,±s)

注:AI:活动性指数;CI:慢性化指数;t值1、P值1:转为Ⅱ型的患者与维持Ⅳ型或转为Ⅲ型的患者间的首次肾活检病理比较结果。

组别 n 间质炎细胞浸润 肾小管萎缩 间质纤维化 肾小管上皮细胞变性 AI CI首次重复t值P值t值1 P值1 134 134 1.81±0.79 1.61±0.87 0.736 0.469 1.726 0.073 1.17±0.90 1.47±0.91 0.810 0.418 1.312 0.171 1.25±0.94 1.56±0.91 1.160 0.246 0.987 0.324 1.24±0.92 1.09±0.90 0.345 0.730 0.692 0.531 9.31±3.69 5.36±2.74 4.460<0.001 0.312 0.604 3.33±2.45 4.83±0.91 2.170 0.030 1.022 0.235

3 讨论

SLE是一种典型的自身免疫性炎症疾病,可对机体多个脏器造成不同程度的损害,是严重危害人体健康的常见疾病。狼疮肾炎是SLE最常见、最难治的一种肾脏并发症,伴有明显的肾脏损害。目前国际上主要依据肾小球损伤后的病理改变对狼疮肾炎进行分型,但狼疮性肾炎造成的肾脏病变不仅累及肾小球,还会波及肾脏的其他各个部位[6~8]。Park等[9]指出,他们对93例狼疮肾炎患者研究后发现,33%的患者会出现肾小管间质免疫损伤。本研究结果中,肾小管萎缩发生率66.67%,间质纤维化的发生率67.00%,肾间质炎细胞浸润发生率86.67%,肾小管上皮细胞变性发生率55.00%。

研究发现,各型LN患者的肾小管间质损伤程度不一,在病程中损伤类型可发生转变,Ⅲ型和Ⅳ型狼疮肾炎患者肾小管间质损伤程度更严重。我们对Ⅳ型LN患者通过首次活检、转型后再次活检发现,肾小管间质损伤程度在转型前和转型后未有明显改变,说明损伤程度并不影响其病理转型,因此也印证了肾小管间质损伤与肾小球发生病变有关,而且有可能是LN的独立致病因素。

另外,本研究还发现肾小管间质损伤会影响到患者预后的改善,损伤表现越重,预后越差,主要原因是该类患者持续性的大量蛋白尿,促使肾功能持续恶化,且各种治疗对疾病慢性化、硬化性病变所起的效果并不明显。本研究结果与近年来国内外相关研究结果[10~12]是一致的。此外,由于肾小管间质损伤的发生率较高,准确把握肾小管间质损伤的独立发病机制,对于为患者制定可行有效的治疗方案、准确评估预后都有着重要意义。然而本研究存在一定的局限性:(1)未进一步探讨肾小管间质损伤在狼疮肾炎病发病机制中的作用;(2)选取研究的各型患者病例数差异过大,如Ⅰ型患者只有2例,Ⅳ型患者却有190例,样本量太少、差异太大以致极容易造成研究结果的偏倚,缺乏可靠性;(3)本研究采用了单中心回顾性研究,并非多中心随机对照研究,因此选择偏倚大,同时也因为治疗方案的个体化原因,一定程度上影响了患者的预后及病理转归。

综上所述,肾小管间质病变程度的确定对临床制定LN的早期治疗方案,预测及评估预后,监测和确定疗效都有着积极意义。因此,下一步仍然需要更严格的多中心、大样本前瞻性的研究,全方位分析患者的临床及病理改变,向临床医师为患者制定更具疗效的治疗方案提供更多依据。