领导更喜欢「无能」员工

张旭

刷微信朋友圈,发现好友罗强又在去外地的高铁上。这一年来,他工作的主旋律就是去外地招人。我总劝他,留住并用好公司现有的员工,发掘并储备本地的高校毕业生,没必要如此大张旗鼓地去外地招人,算上时间成本和精力成本,还不能保证员工的入职率,性价比实属不高。恰巧有一次,我和另一位好友马莹,现任罗强企业的人事总监聊天。我打趣她无能,招人这种事儿还让老板如此操心。马莹说了一句意味深长的话让我反思良久:“我要真是个无能的下属,或许我们罗总就安心了。”

贬低别人抬高自己

无独有偶,我在一本书中看到这样一段话:有些人习惯性地喜欢分析别人或找出别人的缺点,以彰显自己的高明洞见(不是基于职业上的需要,而是一种不自觉的日常习性),其实这也是源自深层的自我怀疑或低价值感——某种“自恨”的形式。因此,细微地去体会什么是“自爱”,便成了转化怨怼的关键点。

自信的人似乎很多,但仔细观察你便会发现,太多人的自信似乎必须要建立在别人自卑的基础上。记得我上大学时,在一家事务所实习。由于我是新手,工作效率不如老员工,于是我经常利用下班时间,继续工作。有一天晚上,同事都下班了,只剩下我和老板。老板是一位四十左右岁的男性,他看见我正在低头工作,走过来拍拍我的肩膀说,“到底是年轻人啊,工作有冲劲儿。可惜了,像你们这样的大学生一年不知有多少找不到工作的,即便找到工作了,辛苦一年可能也没有我一天挣得多。”

当时我也只有二十岁,以为老板说这话是在激励我,虽然听着不舒服,但还是想着努力工作,争取拉近与老板的距离。同时,我也深深地感到自卑,正可谓人比人气死人。后来和一位心理师聊到这个故事时,他对我讲,这位老板就是想让你自卑,让他的下属自卑,因为他本身就很自卑。

仔细想想,这位老板的确是有意无意地经常让员工产生自卑感。比如他常给像我们这样的实习大学生安排一些艰难的任务,美其名曰重用你,一旦你没有按照他的要求完成任务,他就会讽刺说,瞧你们还大学生呢,也不知道在学校里都学些什么,什么也不会,肩不能挑手不能提,还不如我这个没文化的。

老板自卑的关键点在于“他是个没文化的人”,但是他又不想在“有文化的人”面前矮人一等,所以面对他认为“有文化的人”的时候,常常会刻意地贬低他人,抬高自己,目的就是为了维护他那敏感而脆弱的自尊。这种情况我们在生活中经常会遇到,比如许多人都有仇富的心态,他们认为只要是有钱人,就是靠投机取巧不正当手段得来的财富,而自己清贫是因为自己正直不阿,其实在本质上,他也希望自己是一个拥有财富的人,只是求而不得的一种自恨;还有普通家庭出身的孩子会认为富二代都是纨绔子弟,不如自己靠奋斗成功有价值,其实他比谁都希望自己也是一个富二代,只是事与愿违而已。这些心理在许多人身上都会或多或少地出现,你贬低什么,恰恰就是因为在这方面是自卑的。这是原生家庭或是青少年时代给自己造成的阴影。

内在关系决定外部关系

心理学研究发现,一个人想和你建立一个什么样的外部关系,就意味着他有一个什么样的内在关系模式。当这个老板说“我一天挣的比你一年都多”时,他显然是想和你建立这样一个人际关系——“我行,你不行”。而他这么做,只是表明他先有一个内在关系模式——“我行,你不行”。更确切的说法是,这个老板的内在关系模式是“‘内在的父母行,‘内在的小孩不行”。如果一个自信满满的人总是有意无意地挑你的刺,令你在他面前感到莫名的自卑,那么可以大致推断,这个貌似自信的人有着“我行,你不行”这样的内在关系模式。

我们童年时与重要亲人的关系互动,都会被我们内化到内心深处。比如在我小的时候,喜欢拿着彩笔到处乱画,父母可能是想避免我把家里的墙弄脏,便会说,“你天生就不是画画的料,别浪费时间了,有时间多看點书。”就这样,在我幼小的心灵中,我就认为我并不适合画画,而应该做点别的。以至于我到现在,画画艺术等方面一直是我的短板,即便我在大学期间选修了许多类似于艺术品鉴的课程,还是没能提升我在这方面的能力。我们的一生,便是将这些内在的关系投射到外部的人际关系上的一生。当然,成年后的外部人际关系也会部分地改变内在的关系,但很难。

在这些重要的亲人中,父母通常是排在第一位的,所以我们将这个本来很复杂的内在关系概括称为“内在的父母”和“内在的小孩”的关系,其实还有像“内在的祖父母”“内在的外祖父母”和“内在的兄弟姐妹”等与“内在的小孩”的关系。这个内在的关系模式,大致有四种:

第一种:“我行,你也行”,即“‘内在的小孩行,‘内在的父母也行”。假若父母爱自己的孩子,同时又给予孩子自由,认可孩子的独立空间和能力,那么这个孩子就会发展出这样的内在关系模式。

第二种:“我行,你不行”,也即“‘内在的父母行,‘内在的小孩不行”。假若父母至少有一人爱孩子,但同时又对孩子极其严厉,甚至常用暴力方式对待孩子,那么这个孩子就容易形成这种内在关系模式。

第三种:“我不行,你行”,仍是“‘内在的小孩不行,‘内在的父母行”。假若父母至少有一人爱孩子,但同时又喜欢孩子温顺而听话,那么这个孩子就容易形成这种内在关系模式。

“我行,你不行”与“我不行,你行”的差别是:前者以“内在的父母”自居,而在建立外部人际关系时将“内在的小孩”投射给对方;后者则以“内在的小孩”自居,而在建立外部人际关系时将“内在的父母”投射给对方。

第四种:“我不行,你也不行”,即“‘内在的小孩不行,‘内在的父母也不行”。如果父母不爱自己的孩子,又经常折磨孩子,那么这个孩子就容易形成这种内在关系模式。比如一些父母本身就没有太大的本事,还总告诉孩子“你就这命了,下辈子投个好胎”之类的话,就会让孩子自己认为,我没有出生在一个好的家庭里,所以怎么努力也没用。

具备第四种内在关系模式的人,最容易制造凶杀案件,譬如连环杀手和偏执狂。前段时间,在网上看新闻,男人杀死了要和自己分手的女友。这类案件的制造者大多是偏执狂,爱人离开他们,是对他们最大的否定,令他们感到“我不行”。他们受不了这种打击,于是将爱人杀死,隐含的意思是“我夺了你的性命,你更不行”。连环杀手和偏执狂自然是最危险的,但他们不是对社会危害最大的人,因为人们很容易对他们产生防范。

对社会危害最大的人,常常是第二种人。因为他们看起来很自信,甚至在某些人眼中称得上“非常优秀”,非常具有迷惑性。

最极端的“我行,你不行”的人,他们会处处都要自己说了算,并且不能接受别人展示自己强大的一面。他们要么用霸道的方式,要么用巧妙的方式,让周围人感到自卑,从而将他的“我行,你不行”的内在关系模式充分地展现在他的外部人际关系上。

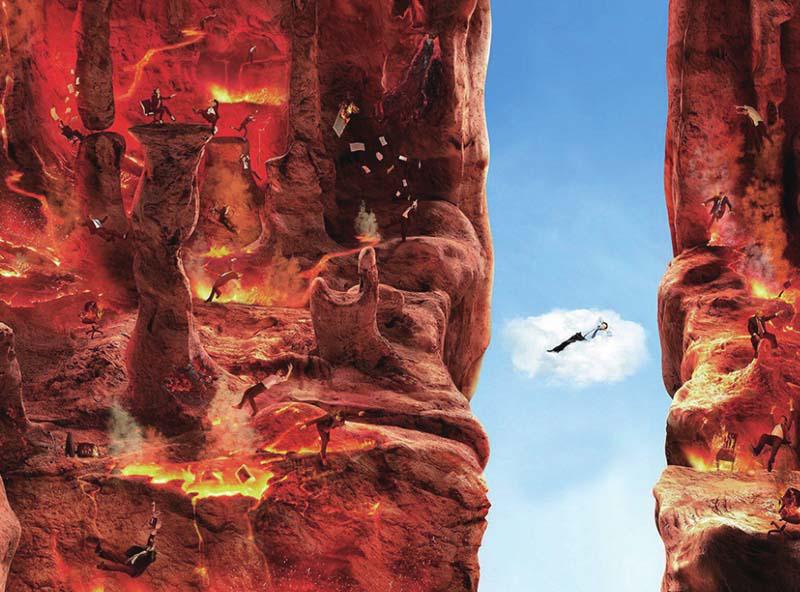

这类人大多是我们常说的“霸道总裁”,他們在企业里大搞一言堂,听不进去下属的意见和建议,如果有人反对自己,结局就是“走好关门不送”。长此以往,员工都成了小绵羊,表面看起来“一团和气”,“霸道总裁”也达到了管理的目的,其实这个团队已经丧失了竞争力。

“无能”更受欢迎

曾和一位老板聊天,他说他特别不愿意招应届大学毕业生,因为他们毛病太多。例如:让大学生复印个材料,他们竟连复印机都不会用;让大学生去谈判,结果大学生把自己公司要付的价码谈高了;没规定着装,结果大学生穿得乱七八糟。

这位老板说的情况的确存在,许多大学生在毕业时就是一张白纸,没有任何社会经验,所以初入职场时,第一家企业就是他们再学习的阵地。但是如果站在员工和现代管理的角度来看,用人就是用人优点而避开缺点,如果一个大学生不爱讲价,你不必派他去买东西,说到买东西讲价,一个家庭主妇或许更合适;大学毕业生没有经验,你却派他去谈判,只能证明你拿这个谈判项目不重视。谈判对方也会认为你对他们不尊重,竟派一个职场小白来与他们对接。至于着正装的问题,你只需提醒一句,但又不明说,最后却挑员工不懂规矩,他们刚毕业,哪里懂得这么多的职场规矩。

果然事情按照正常的逻辑发展了,两年后,许多大学生都辞职了,而留下来的,都已经成功地被这位老板“驯服”了。这位老板也承认,那些离职的大学生有脾气、有才华,留下的几乎都是无能之辈。他说他也讨厌这些无能的员工,但他又不忍开除他们。为什么会不忍呢?我想,这其实是他潜意识中的渴望。他渴望营造这样一种外部关系:所有人中,只有“我行”,而“你们都不行”。他之所以渴望营造这样的外部关系模式,是因为他的内在关系模式是相当极端的“我行,你不行”。

有这种内在关系模式的人,在我们这个社会中似乎比比皆是。想必我们都听过这样的故事:某个组织或机构要招人了,明显是人才的,领导不要,而专门要了几个能力欠缺但爱拍马屁的。

能力欠缺且爱拍马屁,这就可以让一个领导很轻松地将自己“我行,你不行”的内在关系模式投射到自己的权力空间。投射成功了,他自然会觉得很爽很自在,但是,这个组织的前途就被断送了。

我们常以为,这样用人的领导一定能力低下,但并非总是如此。譬如项羽,武功盖世,兵法娴熟,而且贵族出身的他看似温文尔雅,最后却败给了缺乏实际技能的刘邦。项羽的才能不可谓不强,但他太在乎自己的强,于是用的人全是能力不如自己的。如果一个属下能力有超过他的地方,项羽就很容易猜忌他,从而中了一次又一次离间计。人们总以为,一个人之所以中离间计是因为智商低,但在我看来,这不仅仅是智商的问题,而是性格的问题,是中计者有一个“我行,你不行”的内在关系模式。

经济学中有一个术语叫“劣币驱逐良币”,其实不是“劣币”真的有本事将“良币”打败,而是最终的决定权在持有货币人的手中。