科举门第 文化世家

——浙籍士人许宝蘅家世考

宋永林/河北大学历史学院

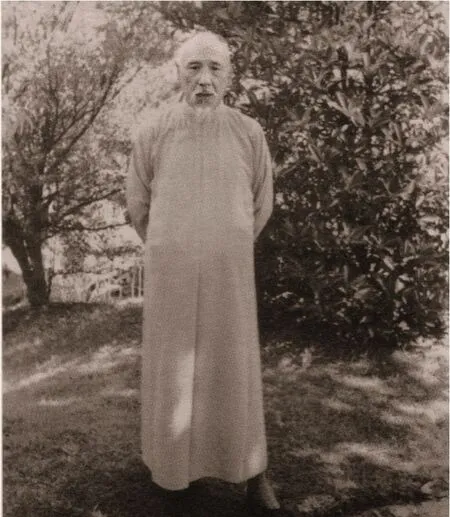

许宝蘅,字季湘,又作继湘,号巢云、夬庐,晚号耋斋。浙江仁和(今杭州)人。出生于光绪元年十一月二十三日(1875年12月29日),病逝于1961年12月28日。许宝蘅历仕清(光绪、宣统两朝)、中华民国、中华帝国、伪满洲国等近代中国历史上的多个政权。他一生钻研学术,精通翰墨,勤于著述,成就斐然,是一位较为重要的政治人物和文化学者。许宝蘅出身科举世家,其人生的成长历程与家世状况大有关联。许宝蘅虽在湖北出生、长大并修习举业,但仍籍隶浙江杭州。杭州许氏家族为浙江望族、科举世家,清代许家子弟接连登科,门楣光耀。有关杭州许氏家族的记载与信息,主要见于许氏家谱、许宝蘅本人所著《寿閒堂杂记》和顾廷龙主编《清代硃卷集成》等文献,整合剖析以上文献,可以为我们展示一个文化底蕴深厚的许氏家族。

一、杭州许氏家族

许氏是中国古老的姓氏之一。西周大分封,封文叔于许(今河南许昌东),春秋时期许国为楚国所灭,嗣后许国遗民便以国号为姓,这是许氏的一个主要来源。《元和姓纂》云:“许,姜姓,炎帝四岳之后。周武王封其裔孙文叔于许,后为楚所灭,子孙分散,以国为氏。”[1]许国灭亡后,其后裔分散于各地,其中一支迁到高阳(今河北高阳县)。这一支许姓在汉代政治地位颇高,影响很大,故自古以来均以高阳为许姓郡望,以高阳堂为常号一直延续至今。后来又因为战乱、谋生、出仕或天灾等因素,许氏族人又大量南迁。杭州许氏便是由高阳南迁而来,世居杭城横河桥[2]。

许宝蘅家族系出富春(后更名为富阳),原姓沈氏,迨至明代曾祖沈显荣(1480—1536,号五云)隶籍仁和,遂相沿居杭城。民国九年(1920)修纂的《高阳许氏家谱》中《高阳家谱叙》云:

“吾家系出富春,原姓沈氏。曾祖讳大谦,字思益,以茶为业,生子六。我祖五云公讳显荣,其季也。先是弘治间,祖有从母弟贾椿字国祥者,充杭州前卫运旗,亲虽中表而谊如骨肉,常至富春收茶,止祖家往来有年。及曾祖疾革,以幼子托椿,椿视若亲生,尽心教育。及长聘仓桥杨氏仲女为配,分赀各自经营,生女一男二,长纪次立,女适黄氏次子。祖乃挈家往京生业,颇盛。而祖性豪华,不事琐屑,施恤挥霍,生计遂窘,鬰鬱不乐,嘉靖十五年歿京邸。藐诸孤流落无倚,而贾氏有女即予祖之表妺,也适杭州前卫指挥千户许魁,适以解运军器之役进京造访,祖已物故扼腕久之,乃将所遗什器并予父伯,挈附便舟,复归于杭,予(三世祖崇礼)父与伯父即与表姑父许氏同居。是时杭城有新河德胜坝行业,例以军民各分贸易,予父依于许,遂有舍人名色,乃更名许纪、许立,而谋生于两坝之间,此易姓许之所自来也。”[3]

此段文字较为详细地描述了许宝蘅家族渊源和易姓为许的由来:旅京经商谋生的始祖沈显荣于嘉靖十五年病殁,所遗诸孤流落无倚,因其子沈纪、沈立尚年幼,便交由时任杭州前卫指挥千户的许魁(纪立二子的表姑父)抚养,并偕同返回杭州生活,乃更名为许纪、许立。自五世祖许维新起,辈分以“水、木、火、土、金”为名。自十世祖起,又以“学乃身之宝,儒以道得民”一联十字为行埒[4]。民国九年(1920)庚申,许引之、许之璟、许之琛重修家谱于杭州,二月许宝蘅扫墓南归,聚族集议,公订规条,推许引之主修,许宝蘅协修,许之璟、许之琛为总纂,并成立了事务所专门负责修谱事宜,许宝蘅在其中出力不少。庚申修谱时,众人议再增订辈分名,但许宝蘅坚持“今初见的字辈,且俟再修谱时议之。”甲申岁(1944),许宝蘅南归,与族人相聚于上海,又议及此,许宝蘅选定“延世唯仁厚,承家在孝慈”十字为续订行埒,盖为四世祖继祚之遗训[5]。庚申修谱成,初题签曰《钱塘许氏家谱》,当时许宝蘅与许之璟、许之琛二叔父论及此题,认为“吾家学籍,分占仁和、钱塘两县,不应偏著钱塘,且今已并改称杭县,亦不得复称钱塘。若称杭州或杭县,而杭州之新旧诸许,支派甚多,亦非吾族所独擅,旧谱题曰高阳,乃怀春公(崇礼,号怀春)之旧题,不如承用,以存旧志”,遂改曰《高阳许氏家谱》[6]。许氏以高阳为郡望,明清以来士族婚姻简启辄书郡望,依附沿袭,四世祖继祚所题之高阳家谱,亦源此习尚也。由于高阳郡许氏较为显赫、声望颇高,各地许氏分支多以“高阳”为标识,藉以拔高本支的地位。对于此项惯习,许宝蘅并不十分认同,考虑到“吾家以沈易许,与高阳原不相涉”,且“唐许敬宗封高阳县、开国县男,遥遥华胄,何庸攀附”,如果因循旧习,“每遇同姓,辄认为宗”,不免为“识者所讥”,故更加倾向吾家应与其他支系“有所区别,类族辨物或有当焉”[7]。

许宝蘅家族在清代以前仍以生计为主要关切,或外出经商贸易,或笔耕糊口奔走四方。许宝蘅家族科第自乾隆三年(1738)始,至光绪二十九年(1903),凡一百六十六年间,取得功名者共六世三十三人(仅计举人、进士),其中又属道光朝尤盛,有十余人中举或进士及第。许宝蘅则为许氏家族中最后一位取得科举功名的儒学士子。许宝蘅家族自始祖起,历代积功累仁,盛传于里闬,“永勿负先人所积之厚”,“死狱求其生,生狱求其轻,如能以救人利物为心,孰谓公门非造福之地乎”[8]等语都是许氏先祖对后辈的谆谆教导。清代著名学者、书法家梁同书曾撰联赠予许学范:“世间数百年旧家,无非积德;天下第一件好事,还是读书”,体现了许氏稳进、求知、尊礼、重学、尚义的传统家族文化与家风。许家后世谨遵先祖训,常积厚颜,崇尚读书,延至十世许学范,其七子许乃来、许乃大、许乃济、许乃榖、许乃普、许乃钊、许乃恩,于乾隆四十八年(1783)至道光二十三年(1843)间先后中试,凡四举人、三翰林,时有“七子登科”之美誉。潘世恩在《思补斋笔记》中称赞道:

“钱塘许小范先生学范,乾隆戊子举人,壬辰进士。子乃来,乾隆癸卯举人;乃大,嘉庆辛酉举人;乃济,嘉庆庚申举人,己巳翰林;乃榖,道光辛巳举人;乃普,嘉庆丙子举人,庚辰榜眼;乃钊,道光戊子举人,乙未翰林;乃恩,道光癸卯举人。七子登科,海内所未有。伯兄季弟,先后同年,尤科目中所罕见。”[9]

此外,在许氏第十一世中,许乃济、许乃普、许乃钊与两位堂兄弟许乃安、许乃庚进士及第后,相继入翰林院供职,因此又被人艳称“五凤齐飞入翰林”[10],亦成为民间广为传诵的科举佳话。

二、许家显要人物

有清一代,许宝蘅家族勤恳持进,科第蝉联,举人、进士联翩入仕,成为杭州底蕴深厚的文化世家。兹将清代中后期许宝蘅家族中名声较高的人物列举数位。

许乃普(1787—1866),字季鸿,别字滇生。嘉庆十九年,由拔贡生朝考,以七品小京官用,分刑部。二十五年正月,充军机章京;五月,以一甲二名进士授翰林院编修。道光三年,命在南书房行走。后历官洗马、侍读、侍讲学士、詹事府詹事、内阁学士、太常寺光禄寺卿、刑部吏部户部左右侍郎、兵部户部吏部尚书、经筵讲官,赏加太子少保衔,赐紫禁城骑马,诰授光禄大夫,予谥文恪,国史列传。许乃普久直南书房,以文字为宣宗所知,谕赞“许乃普学问优长,供职恪慎”[11];蒙上倚重,宠眷优渥,“虽屡罣吏议,镌级降黜,辄复迁擢”[12];多次上疏献谏,频得朝廷嘉纳。许乃普屡掌文衡,好藏书;工书法,与祁寯藻齐名,时谓“北祁南许”。

许乃济(1777—1839),字叔舟,号青士。嘉庆戊午科本省乡试副贡生,庚申恩科顺天乡试举人,己巳恩科会试进士。历署翰林院编修、山东道监察御史、兵科给事中、广西乡试正考官、广东肇罗道、两广盐运使,曾一度兼署广东按察使,官至光禄寺少卿、太常寺少卿。道光十六年(1836),许乃济上《鸦片例禁愈严流弊愈大亟请变通办理》折,奏请道光帝弛禁鸦片,主张“准令夷商将鸦片按药材纳税”[13],力持鸦片贸易合法化,此议遭到朝中林则徐、黄爵滋等人的反对,十八年九月便以六品顶戴致仕。著有《求己斋诗集》。

许庚身(1825—1893),字星叔。咸丰二年壬子科举人,考取内阁中书。同治元年壬戌科进士,补侍读,时充军机章京,因太平军之役南部中国烽火连天,飞书习檄、沿江各将帅一切进止征调,均取决于中枢,庚身“仰承旨意,俯筹方略。邸枢各堂,倚为左右手。”[14]而后历任江西学政、同治甲子科福建癸酉科贵州及光绪壬午科江南辛卯科顺天乡试正副考官、同治乙丑科会试同考官、礼部户部刑部右侍郎等职,官至兵部尚书、军机大臣、总理各国事务大臣,恩赐太子少保、头品顶戴,赏穿黄马褂,紫禁城骑马,诰授光禄大夫,予谥恭慎,国史列传。许庚身自咸丰九年以内阁中书补传军机章京,到光绪十年为军机大臣,十九年薨于位,凡三十四年,除丁忧及出任学政、典试外,未尝一日离枢垣,自雍正朝以来所未有。入直中枢期间处事敏捷周洽,为恭亲王奕所倚重,“太后亦信仗之”[15]。许庚身去世后,朝廷谕赞:“许庚身忠勤恪慎,练达老成”[16],特亲派贝勒载滢带领侍卫十员前往奠醊,足以体现清廷对其的重视。

许祺身,字子乔。以知县分发山东,历署章丘、朝城等县知县,旋升胶州知州。光绪十五年(1889),山东巡抚张曜保荐循良,奉旨嘉奖,调署东平州知州。许祺身是清末地方著名的循吏,在胶州任上募兵缉盗,常单骑夜巡,雷厉风行,州境盗贼以清。赴东平任后专治水灾,周历灾区,核粮价、稳秩序、设赈局,寒则衣之、疫则药之,灾黎无失所者。许祺身还联合邻近的汶上县修筑运河堤坝,两境获安。许祺身施惠政,听颂明,决狱无冤滥,留心文教,深受当地百姓爱戴。

自清代以来,许宝蘅家族先辈宦迹遍及中国各地,涉顺天、直隶、江苏、江西、安徽、河南、山东、陕西、甘肃、云南、贵州、四川、两湖、两广等十余个省份。许氏家族以科举入仕为正途,但也有通过“捐纳”“军功”等途径跻身宦列的。如许宝蘅祖父许葆身,起初选授湖北汉阳府通判,后因军功保升同知直隶州[17]。而许宝蘅本人为光绪二十八年(1902)壬寅补行庚子辛丑恩正并科浙江乡试第七十八名举人,光绪二十九年(1903)捐职内阁中书,三十二年(1906)到阁任职。此外,许家工书画、工医、工曲者也颇不乏人。

杭州许氏家族在当地名声很大,古人婚配讲求“门当户对”,而许氏的姻亲中也有多个世家名门。如陈夔龙(1857—1948,清末直隶总督、北洋大臣)、钱能训(1869—1924,民初内阁总理)、张元济(1867—1959,近代著名出版家,曾主持商务印书馆)等均为许家之婿。仍需着重提及的是,清代学人叶恭绰(1881-1968)与许宝蘅家族是双重姻亲,尤其是清代朴学大师俞樾(1821—1907)到俞平伯(1900—1990,俞樾曾孙,民国文学家、“新红学派”的创始人)与许氏家族四次联姻,可谓至亲[18]。与其他名门望族的联姻,不仅扩展了许氏家族的社会关系网络,更增强了自身的政治文化底蕴,为近代江浙家族中所鲜有。在清末民初,这些姻亲诸如钱能训、张元济等都是许宝蘅人生道路上不可或缺的重要人物,彼此之间或亲、或友、或师,对许宝蘅的生活和求职都发挥了巨大的作用。

三、许宝蘅本支世系

民国九年(1920)修纂的《高阳许氏家谱》较为细致地记载了许宝蘅及其父亲、祖父、曾祖与高祖的个人情况。

许宝蘅高祖许学欧,字颖田,号修门。国学生,议叙京府通判。乾隆四十九年选授顺天府粮马通判,历署治中,升户部江西司员外郎。因通判任内失察科场事镌级,旋丁父忧回籍。乾隆二十年九月二十二日生,道光十二年二月二十三日卒,终年七十八岁。授奉直大夫。许学欧原配刑部尚书姜晟之女(江苏元和人,乾隆十九年五月二十二日生,道光十八年八月二十日卒),晋太恭人;妾杨氏(江苏人,乾隆五十七年二月二十五日生,道光二十八年十月十五日卒),封太宜人。

许宝蘅曾祖许乃裕,字敬齐,号康亭。仁邑庠生,嘉庆己卯科本省乡试第二十八名举人。道光丙戌大挑二等,十五年选绍兴府学训导,十八年丁母忧回籍。服阕,二十三年选平湖县学教谕,随后议叙加国子监典籍衔。咸丰十年推升台州府学教授。著有诗二卷。嘉庆二年四月十二日生,咸丰十一年三月十六日卒,终年六十五岁。原配江西莲花厅同知仁和朱钰之女(嘉庆二年九月十七日生,同治五年二月十一日卒),晋太恭人。许乃裕少年中举,天资聪慧,一生充任县府学教习,德行高尚。咸丰年间太平军蜂起,战乱纷仍,社会动荡不安,许乃裕常谓:“人有不死之心,总有不死之境。”又曰:“人心不转,大劫难消,值此时艰,惟存心正直,待人忠厚,广行善事,虽危亦安。”又曰:“遇事留馀地以处人,即留馀地以自处。”[19]

许宝蘅祖父许葆身,字保林,号莲甫。仁邑庠生,道光庚子恩科本省乡试第七十七名举人,庚戌考取景山官学教习。咸丰癸丑大挑二等,七月复考取国子监学正,奉旨记名;十月考取内阁中书。四年补授国子监学正,遵例捐免历俸。六年二月选授湖北汉阳府通判。八年十月克复麻城黄安,保加同知衔。十一年六月闻讣丁父忧,十一月克复黄州城,以军功保升同知直隶州。嘉庆二十一年六月二十四日生,同治元年闰八月十四日卒,终年四十七岁。原配广东始兴县知县梁祖恩之女(嘉庆十九年七月初六日生,光绪八年八月初二日卒),诰封宜人。许葆身一生恭恪敏慎,沉稳厚重,书斋额曰“勿妄想”[20]。

许宝蘅父亲许之琎,字秦兆。国学生。捐职从九品分发湖北,署保康县典吏;捐升县丞;在江汉关征收洋税出力,保升知县,仍留原省补用;复以征收洋税出力,保加同知衔。光绪三年引见,以知县发往湖北补用。六年署东湖县知县。七年调署建始县知县。八年丁母忧卸事。十年服阕,在江汉关征收洋税出力,保随带加二级。十四年重庆开设商埠通行输艘,出川民惊扰聚众,鄂督委同知府裕庚赴荆宜与川员会商办理。十五年委署东湖县知县,十八年秋交卸。十九年署应山县知县,二十一年春交卸。二十二年东湖县土人盗卖宜昌通判官署与教堂,致起交涉,奉委查办,遂复委署县事。二十三年办理宜施赈务,为人中伤,五月交卸。道光十七年十一月二十一日生,光绪二十三年八月十六日卒,终年六十一岁。授朝议大夫。原配夫人为张珩之长女;续配夏鸣凤之女 (浙江海宁人)。许之琎为人忠厚,常谓“吃亏者常在”[21],彰显了儒家“仁者爱人”的微言大义。

许之琎有子五,为许宝绮(早殇)、许宝荃、许宝芬(嗣许之璋后)、许盖(原名许宝慈)、许宝蘅;女四,为许宝淑、许宝珍、许宝兰、许宝芝。在许家宝字辈诸人中,尤属许宝蘅最为闪耀。许宝蘅是许氏家族中最后一位举人,同时也是许家在清代最后一位入直中枢者,在整个家族中占有一定的地位。许宝蘅原配湖北候补知府刘度来之女刘伉云(1876—1904,号湘君,江苏武进人),续配湖北候补同知严礼安之女严佩芬(1876—1909,字左楼),再续翰林院编修俞陛云之女俞珉(浙江德清人,著有《汉砚唐琴室遗诗》),而后又纳妾金氏、李氏、梁氏。

许宝蘅在家族传统的影响下,幼入私塾,先后从师多人学习举业,熟读经史,能善诗文。光绪十八年(1892),应杭州童子试并入仁和县学。二十八年(1902),中试庚子辛丑恩正并科浙江乡试第七十八名举人。二十九年(1903),捐职内阁中书,并由陕甘总督崧藩保荐经济特科。三十二年(1906),到阁,学部、巡警部先后调用,署外城巡警总厅六品警官,学部奏留以主事用。三十三年(1907),考取军机,奉旨以军机章京记名,十月传到。宣统朝历任宪政编查馆科员、内阁承宣厅行走等职。入民国后,曾署大总统府秘书兼国务院秘书、铨叙局局长、稽勋局局长、考绩司司长、内务府次长等任。1928年后多次赴东北任职,也在伪满洲国中任事。新中国成立后,受到人民政府政策关照,被聘为中央文史研究馆馆员,在文史研究、古籍整理方面发挥了自己的专长,为新中国的文化事业建设作出了贡献。许宝蘅旧学出身,文人特质浓厚,于清末民初屡居中枢要地,博学多闻,精翰墨,勤著述,辑有《清代官防印模》《读史随笔》《发史》等书,撰有《西汉侯国考》《郡守考》《集李商隐诗句集》,圈点《方望溪文集》《癸巳类稿》《唐大诏令》《宋诏令》《光绪朝东华录》等古籍,治学严谨,兢兢业业。许宝蘅工书法,字体凝重严整、隽秀俊逸,一战后曾书“公理战胜”四字,刻于原中山公园石坊上。许宝蘅在北京从政之暇,喜好读书交游、诗词唱和,参加同仁雅集,其人生履迹无疑是近代中国旧式知识分子生活道路的一个缩影。

四、结语

杭州许氏家族是浙江望族、文化世家,人才辈出。有清一代,许氏家族以读书仕进为人生主要出路,以科举考试为正途,但也有通过军功奖叙而取得功名身份以及做官资格者,工书画、工医、工曲者也颇不乏人。在时代的更迭与蜕变中,许氏家族逐渐形成了一种稳进、求知、尊礼、重学、尚义的传统家族文化,而这种家风值得当代社会借鉴和发扬。在先辈的谆谆教导和影响下,许宝蘅自幼修习儒家典籍,少则科举应试,一生保持着学者本色;“学而优则仕”,清末民初一直处于中枢要地,为上层人物所青睐。许宝蘅作为一个封建科举出身的旧式文人,从接受传统儒家教育,到从政为官坚持操守,无疑是近代中国旧式知识分子的典型代表。