古诗词教学:“三读”品“三美”

蔡绪稳

【关键词】古诗词教学;“三美”价值;“三读”策略

【中图分类号】G623.23 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2018)01-0061-03

在举国上下为实现中华民族伟大复兴而努力的时代背景下,古诗词教学又一次成了基础教育的研究热点。古诗词言简意丰,在给教师提供了自由发挥空间的同时,也造成了一些混乱。不少教师对“小学阶段古诗词教学的价值是什么”和“实现教学价值的基本策略是什么”这两个问题仍有困惑;有些教师对古诗词教学的意义和“以诵读为主”的基本方法有清楚的认识,但对古诗词教学的美育价值认识不到位;还有教师不知道如何组织有效的诵读,教学的预期目标与实际效果的落差明显。

一、提高审美力:古诗词教学的独特价值

汉字有“音形义”,古诗词也有“音形意”。好的古诗词具有音美、形美、意美三个特点。音美指的是古诗词的声律之美。诗人特别注重字音的安排,在韵脚、平仄等方面有较为严格的要求,也正因如此,古诗词才有了独特的声律之美;形美指的是古诗词所描绘的画面之美。诗是用形象来说话的,好的古诗词能读出美妙的形象和画面;意美指的是古诗词所蕴含的情思之美,诗言志,好的古诗词总是寄托诗人美好的感情和深沉的思虑。读出“三美”,才算真正读懂古诗词。

《观书有感》这首诗三美具备,意美尤为突出,体现了宋诗“尚骨力”的特点,耐人寻味。借助这首诗,可以培养学生的想象力、语言表达力,并经由这“二力”的培养,提高其古诗审美力。

二、“三读”品“三美”:古诗词教学的基本策略

(一)讽诵,品味音之美

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出:小学高年级诵读优秀诗文,要“注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感”。讽诵,即朗读、背诵,是古人学文的基本方法。教学时,教师不必忙着解词析句,而要根据古人写诗重视字音安排的特点,介绍一些声律知识,并指导学生诵出古诗独特的声律之美。

在《观书有感》的教学中,笔者进行了两步引导:第一步,引导学生将每句的后三个字进行节奏切分,体会“停顿不破词”的要求;第二步,引导学生感受平仄变化。

师:这首诗还可以这样读。(教师将尾字是仄声的词改变字体,配乐范读)

师:谢谢同学们!你们听出什么门道了?

生:老师读得好听,因为您把有些词读得短,有些词读得长。

生:声调高低也有变化。

师:你们想试试吗?

生(齐):想!

教师配乐,并引导学生加大读音长短和声调高低的变化幅度。通过由浅入深的逐步引导,学生对古诗的声律美有了更深的体会。

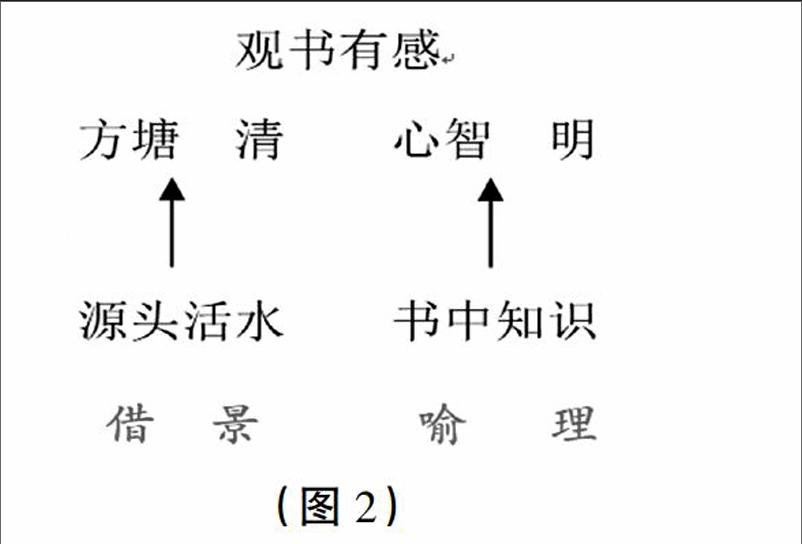

古诗的平仄规律比较复杂,对小学生进行平仄规律的教学,如果机械照搬平仄规律,肯定行不通。因此,笔者依据“一三五不论,二四六分明”的平仄要求,对《观书有感》的平仄进行了处理:在停顿练习的基础上,用楷体标出以仄声收尾的词,读得短些(“得”为古入声字,归入仄声);宋体标出以平声收尾的词,读得长些(见图1)。这样就形成了富于变化的节奏:短长短长,长短短长。长短长短,短长短长。这样的处理,既保留了古诗平仄的基本韵味,又删繁就简,学生好学易懂。

(二)吟哦,品味形之美

吟哦,即吟咏,推敲诗句。古诗的形之美,分为物象之美、画面之美、情境之美。反复吟哦,辅以“补充信息、展开想象、角色扮演”等让学引思的策略,学生既可以理解诗中词句的意思,又能读出美妙的画面来。

1.补充信息,品物象。

孔子说,读诗可以“多识于草木鸟兽之名”。其实不止如此,古诗中出现的物品往往是文化符号,识器而知文化,是文化传承的契机。《观书有感》中提到的“一鉴开”,传达出古人雅致的生活情态。这样的物象能引起学生的好奇心,产生鲜明而深刻的印象。教学中应该精心挖掘其中的文化信息,对学生进行熏陶。

生:“一鉴开”是什么意思?

师:“鉴”的意思知道吗?

生:镜子。

师(配合课件演示):镜子在古时候是贵重的物品,人们不用的时候就用一块叫镜袱的布罩着,以免落灰,用的时候打开镜袱。你看这镜面,怎么样?

生:很干净,很亮。

师:用个成语形容一下。

生:一尘不染。

生字的学习、成语的积累、古人生活情趣的體会,使文字、文学、文化得到巧妙融合。

2.展开想象,品画面。

相比诗中之象的认识,诗中之景的想象则要难得多。学生往往只能从诗中得出粗略的印象,对诗中画面的想象难以具体,需要教师搭建想象支架,给予协助。

师:请根据老师的提示,在脑海中想象画面。塘——,你想到的是哪里的塘?

生:我乡下老家的小池塘。

师:很好。就应该回想生活中见过的,影视作品中见过的也行。方塘——,你脑中的塘变成方的了吗?

生:变方了。

师:半亩方塘——,这方塘有多大?

生:半亩。

师:半亩方塘一鉴开,这下什么变了?

生(愉悦地):水面平得像一面镜子。

师:都会用上比喻句了,说得和诗人一样美。天光云影共徘徊——

师(指名两个学生):假设你是天光,你是云影,请问你们在什么地方?

生:在水里。

师:在水里做什么?

生:徘徊。(众笑)

在教师的提示下,学生从生活经验出发,展开想象,头脑中的画面越来越接近诗中描写的景象。在言语互动中,教师不断地激励学生运用各种感官去体会,语言在生成,思维在发展,想象在放飞。

3.角色扮演,品情境。

诗中的画面往往不止一幅,只想到一张张独立的画面,还不算真正品到了古诗的形之美。体会到画面之间的联系,画面变成了电影,其美感则更能让人欣悦。《观书有感》中除了清澈的方塘,还有活泼的溪水,两者之间存在必然的联系:后者造就了前者。为了让学生体会到这一点,笔者进行了如下的教学:endprint

师:同学们从诗中发现了两组鲜活生动的画面“清澈的方塘”和“活泼的溪水”。下面我们来表演一番。

生:方塘您好。

师:请问,你们从哪儿来?

生:从山顶来。

生:从泉水那里來。

师:你们这是要到哪里去?

生:到方塘去。

师:我就是方塘呀,宝贝们,欢迎你们。我还得感谢你们哪!知道为什么要谢你们吗?

生:因为是我们让你变得这么清澈呀!

(三)补读,品味意之美

朱熹认为,读书“去尽皮,方见肉。去尽肉,方见骨。去尽骨,方见髓。”古诗之音为其皮肉,形为其骨,意为其髓。在讽诵吟哦得音、得形之后,就可以到文字背后,领略诗的情之真、思之深了。如果让学生就诗品诗,读之再三,也难见其意。这种情形是由古诗简约的特点和小学生认知水平决定的。不了解诗人及其写作的背景,仅凭数十个字的诗句和几个空灵的意象,学生当然无法得见诗髓。《观书有感》的“髓”是诗中蕴含的哲理,其理解的难度较大。教学中,笔者通过两重补读,并利用课件和板书来呈现内容与哲理之间的对应关系,取得了较好的效果。

1.补读作者简介,引导思维方向。

读诗要了解诗人的生平资料已成为共识,但不少教师对作者生平信息不加筛选,这给学生带来了阅读负担和思悟的困扰。在教学中,笔者将收集来的关于朱熹的生平资料进行整理,突出两个信息:酷爱读书、成就伟大。

生:诗中写的是水,为什么题目叫“观书有感”呢?

师:请看大屏幕,材料中什么信息引起了你的关注?

生:他酷爱读书。

生:他是继“孔孟”之后的一代宗师。

师:孔子、孟子,那可是上千年才出一个的伟人。朱熹为什么这么厉害呢?

生(大多数人齐):因为他酷爱读书。

简短的文字使得有效信息的呈现更为清晰,图片信息使人物的形象更加可感。

2.补读生活逸闻,丰富感悟素材。

经过人物生平资料的补读,已有不少学生触及到了诗中哲理的边缘,处于“悱”的状态;还有部分学生尚未将“活水”与“书中知识”,“方塘”与“人的心智”联系起来,处于“愤”的状态。于是,教师提供一则名为《朱熹对课示弟子》的小故事,让学生与《观书有感》比照阅读,进一步品悟诗中哲理。

师:故事中,朱熹哪句话与诗中的观书之感相近。

生:朱熹说:文思敏捷不是天生的,只有不断读书学习才能达到这样的境界。

师:是很相近。那么,朱夫子在诗中想说的仅仅是读书使人文思敏捷吗?

生:书中新知还会使人智慧超群、明了事理、聪明能干……

师:这里“书中新知”就相当于诗中的—— 生:源头活水。

师:这里的“心智明”就相当于诗中的——

生:方塘清。

至此,绝大多数学生都已明了诗中的哲理,体会到了诗人譬喻之巧。

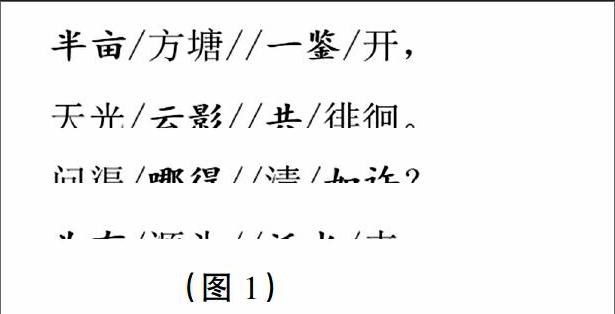

3.勾勒思维导图,促成思维跨越。

为了让学生的思维进一步条理化,借鉴思维导图的原理,笔者设计板书和课件(图2),从中可以直观地看出字面之景与言下之理的对应关系,从而体会构思之妙。

音美、形美、意美,诗中“三美”的“三”可实指,也可虚指,不同题材、不同作者的古诗词作品,其美感也不尽相同。讽诵、吟哦、补读,“三读”的功用各有侧重,但有时可以相通,运用时也可以有不同的组合。

(作者单位:江苏省盐城市实验小学)endprint