牛蛙皮肤显微及超微结构研究

翟少华 贾钦瑞 李淑娴 姚 刚

(新疆农业大学动物医学学院,乌鲁木齐,830052)

牛蛙属两栖纲(Amphibia)无尾目(Anura)蛙科(Ranidae),是一种大型的食用型蛙。目前人工养殖量较大,且具有较高的经济价值。皮肤作为两栖动物栖息环境直接接触的器官,在进化过程中形成了机体与环境间的第一道天然屏障,对维持动物自身生存和适应栖息地多样化的生态环境起着重要的作用。牛蛙皮肤显微结构及组织化学方面的研究已有报道[1-2],但对于其皮肤的比较组织学及超微结构研究仍鲜见报道。本文通过制作牛蛙皮肤组织的石蜡切片进行苏木紫-伊红(HE)染色,通过Masson氏三色法和Mallory磷酸苏木紫染色法进行特染,及采用透射电镜技术对牛蛙皮肤不同部位皮肤进行组织学观察,旨在确定牛蛙皮肤的结构特点,为皮肤及皮下组织细胞间形态学的研究提供研究基础。

1 实验材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 实验动物

健康牛蛙2只,购于新疆乌鲁木齐市北园春农贸市场。

1.1.2 实验试剂

10%中性福尔马林溶液、无水乙醇、二甲苯、1%氨水、1%盐酸酒精、伊红染液、苏木素染液、固体石蜡、Bouin氏固定溶液、Weigert氏苏木紫工作液、猩红-酸性复红溶液、磷钼酸-磷钨酸溶液、苯胺蓝溶液、1%冰醋酸溶液、磷钨酸苏木紫溶液、0.5%高锰酸钾溶液、1%草酸溶液、3%重铬酸钾溶液、2.5%戊二醛、1%锇酸、环氧树脂、0.1 M PBS缓冲液、甲醛、乙醇、丙酮、1%戊巴比妥钠、0.2 M磷酸氢二钠、0.2 M磷酸二氢钠,均购置新疆乌鲁木齐市华利科希实验试剂公司。

1.1.3 实验仪器

透射电子显微镜(型号为H-600),购于日本日立公司;生物组织包埋机(型号为BMJ-1),购于天津天利航空有限公司;控温仪(型号为KW-1);生物组织染色机(型号为RS-18Ⅱ),购于湖北孝感市宏业医用仪器有限公司;莱卡2050型石蜡组织切片机(德国莱卡公司)、数显恒温水浴锅(型号为HH-S),购于江苏省金坛市医疗仪器厂;光学显微镜,购于尼康仪器(上海)有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 石蜡切片制备与HE染色

首先将实验动物牛蛙颈部脱臼处死,从腹白线位置开始剥取动物皮肤组织。牛蛙所取的部位组织是头部、背部、腰部、腹部、前肢、后肢皮肤于10%的甲醛溶液中固定24 h。固定后将皮肤组织流水冲洗3 h,系列酒精脱水,二甲苯透明,石蜡包埋切片,HE染色。

1.2.2 Masson氏三色法染色

将经脱蜡处理的组织切片置于Bouin氏固定溶液,在56 ℃温箱中1 h,流水冲洗10 min;再经Weigert氏苏木紫溶液染10 min,流水冲洗10 min;猩红-酸性复红溶液染15 min,切片置于蒸馏水中清洗;以磷钼酸-磷钨酸溶液染10 min做分色,检查胶质纤维没有被染成红色;使用苯胺蓝液做对比染色5 min;以1%冰醋酸分色3 min;以95%酒精,绝对酒精及二甲苯脱水及透明,晾干后封片。

1.2.3 Mallory 氏磷钨酸苏木紫染色

将经脱蜡处理的组织切片置于3%重铬酸钾溶液氧化作用3 h,轻轻水洗1 min;以0.5%高锰酸钾溶液氧化作用15 min,迅速通过3次蒸馏水;浸入1%草酸溶液,脱色5 min,流水冲洗3 min;以蒸馏水浸洗,浸入磷钨酸苏木紫溶液过夜(或56~60 ℃,90 min);浸入95%酒精除去残留染色液,迅速通过3次绝对酒精脱水;浸入二甲苯透明2次,每次2 min,晾干后封片。

1.2.4 透射电镜样品制作

实验动物组织采用2.5%戊二醛固定液固定24 h后,1%锇酸后固定系列乙醇脱水EPon812包埋,超薄切片,醋酸铀和柠檬酸铅双重染色,电镜观察。

2 结果

2.1 牛蛙皮肤组织HE染色结果

在HE染色中,牛蛙皮肤细胞核呈紫色、胶原纤维呈粉红色、弹性纤维着色极浅呈浅粉色;在真皮组织中可见数量较多的染色呈嗜碱性、着色较浅、呈淡紫色的成纤维细胞和椭圆形、体积较大的腺体分布(图1),主要为黏液腺和颗粒腺;其中黏液腺胞体较小,腺体内有较多的浆液性的分泌液;此外可见有大量的黑色素细胞在表皮下与真皮层之间(图2);在黏液腺和黑色素颗粒层之间,有体积较小的颗粒腺存在。在腺体之下有大量的胶原纤维和弹性纤维,而细胞和基质的成分较少,整体结构较为致密。

图1 牛蛙前肢皮肤:颗粒腺呈椭圆形(HE,10×10)Fig.1 Bullfrog forelimb skin:the granule gland is oval(HE,10×10)

图2 牛蛙头部皮肤:黑色素分布于真皮层(HE,10×20)Fig.2 Bullfrog head skin:melanin is distributed in the dermis (HE,10 × 20 )

2.2 牛蛙皮肤组织 Masson氏三色法染色结果

在Masson氏染色法中,牛蛙的表皮中角质层被染成红色,细胞核呈现黑紫色(图3)。真皮层的腺体染色呈现粉红色,胶原纤维呈现蓝色,腺体较HE染色更加明显(图4),与腺体下方的胶原纤维形成鲜明的对比。

图3 牛蛙背部皮肤:表皮层较薄,呈紫色(Masson,10×10)Fig.3 Bullfrog back skin:the epidermis is thinner and purple (Masson,10×10)

图4 牛蛙背部皮肤:腺体染色呈紫红色(Masson,10×20)Fig.4 Bullfrog back skin:the gland staining is purple red (Masson,10×20)

2.3 牛蛙和小鼠皮肤组织Mallory氏磷钨酸苏木紫染色结果

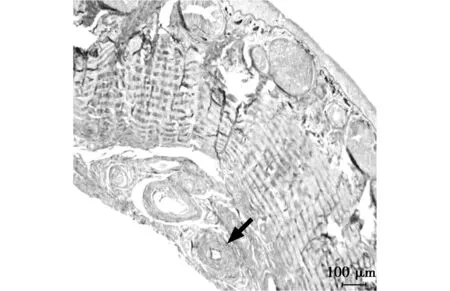

牛蛙的真皮下层组织有大量的神经分布,在Mallory氏磷钨酸苏木紫染色中,胶原纤维呈现红褐色,弹性纤维呈紫色,在真皮深层及皮下组织中,有大量有被囊的神经末梢,呈圆形或椭圆形,为环层小体(图5)。其被囊是由数十层同心圆排列的扁平细胞构成,并且能清晰地看到神经纤维的走向(图6),表明牛蛙皮下组织中神经分布较为丰富。

图5 牛蛙前肢皮肤:由数十层同心圆排列的环层小体结构,呈椭圆形(Mallory,10×10)Fig.5 Bullfrog skin of bullfrog:the structure of the ring corpuscles arranged in concentric circles of dozens of layers is oval(Mallory,10×10)

图6 牛蛙前肢皮肤:环层小体呈椭圆形,神经分布较为密集、丰富(Mallory,10×20)Fig.6 The forelimb skin of bullfrog:the ring body is oval,and the nerve distribution is more dense and abundant(Mallory,10×20)

2.4 牛蛙皮肤组织透射电镜结果

在电镜下观察,可见到基底膜(图7),这是表皮与真皮的分割线,将基底层和其下的真皮乳头层分开(图8),基底层位于表皮最深层,其相邻的细胞之间会通过桥粒进行连接(图9)。同时可见到形状呈发散状、星状的黑素细胞(图10),在细胞质中会有椭圆形的小体,称为黑素小体。在真皮层组织中,有大量的血管和神经分布。

图7 基底膜:表皮与真皮层的分割线(10 000×)Fig.7 Basement membrane:dividing line between the epidermis and the dermis(10 000×)

图8 基底层:基底层细胞位于最深层(5 000×)Fig.8 Basal layer:basal layer cells are located in the deepest layer(5 000×)

图9 桥粒:分布于相邻细胞之间(25 000×)Fig.9 Bridge particles:distributed between adjacent cells(25 000×)

图10 黑素细胞:呈发散状、星状(8 000×)Fig.10 Melanocytes:divergent,stellate(8 000×)

2.5 牛蛙皮肤部位厚度测量比较结果

利用图像分析软件分别测量表皮和真皮的厚度,以微尺读数进行矫正。运用Excel软件对测定出来的数据进行初步整理,应用SPSS 21.0软件单因素方差分析功能对牛蛙不同部位的皮肤进行厚度比较,显著差异水平为0.05。表1结果显示:牛蛙皮肤不同部位间存在显著差异,前肢和后肢部位皮肤厚度差异不显著,背部和腰部的皮肤厚度差异不显著,其中头部皮肤厚度显著小于其他部位(图11)。

图11 牛蛙皮肤厚度差异性比较Fig.11 Compare of bullfrog skin thickness

表1 牛蛙各部位皮肤测量数据结果

Tab.1 Result of bullfrog skin measurements data

3 讨论

3.1 牛蛙皮肤表皮组织结构

皮肤是身体最大的器官,也是形成身体连接的外在表面,牛蛙生活于浅水水域环境及离水不远的陆地,在水生向陆生的进化中,两栖类皮肤随生活环境的改变而发生了适应性的改变[3-5]。表皮一般由4~8层细胞构成[6],由于两栖类皮肤表皮层细胞的结构特征不像哺乳类那样明确,因此,暂且将牛蛙表皮细胞类型划分为3类,即从外向内依次为角质层、中间层(包含了颗粒细胞层和棘细胞层) 和基底层。

牛蛙皮肤表皮角质层的细胞没有细胞核,轮廓也模糊不清,越往浅层相邻细胞之间的桥粒解体,角质细胞之间的连接会越松散。颗粒层也称表皮粒层,位于棘细胞层的上一层,细胞的形状扁平或者呈梭形,颗粒层的细胞最大的特点就是在细胞质内有无数角质透明质蛋白的无外膜颗粒,称为透明角质颗粒。棘细胞间有无数的细胞棘突,这些棘突通过桥粒和周围邻近的细胞紧密连接,桥粒是无数称为张丝的中间丝固着点,关于中间丝,通常是围绕着细胞核开始组装,并伸展到细胞边缘与细胞质膜上的细胞连接如桥粒、半桥粒相连[7]。基底层的细胞的分化增殖能力非常强,会有新生的细胞不断地向棘细胞层移动,分化成表皮的棘细胞层细胞以及其余几层细胞。基底膜则是沿着真皮乳头这些凹凸不平的突起,迂回地覆盖在表面[8]。

3.2 牛蛙皮肤腺体功能

牛蛙皮肤及其分泌物中包含了种类繁多、功能复杂的生物活性物质,具有特殊的生理和药理作用,是重要的药物资源[9]。两栖类动物皮肤裸露、潮湿,这无疑给微生物提供了一个极好的生存环境,但在长期的自然选择过程中,它们逐渐形成了防御机制,即从特定的腺体分泌防御物质到背部、腹部皮肤及肠腔来抵御有害环境因子的侵袭。因此,两栖动物皮肤是这些防御物质最为丰富的源泉。牛蛙皮肤的真皮层颗粒腺的数目较多,黏液腺的分布较广[1],不同部位的黏液腺和颗粒腺分布也略有不同。黏液腺内腔一般中空,但是会有些腺体细胞脱落进入内腔[2]。黏液腺分泌黏液,分泌的黏液覆盖在身体的表面形成一层湿润的薄膜,具有防御、保湿、皮肤呼吸、温度调节、pH调节等作用。颗粒腺分泌部体积较黏液腺大,它分泌的毒素更是可以提供抗菌肽[10],这些腺体是两栖动物防御天敌,保护自身,更是捕食的重要手段,是作为两栖类动物特有的腺体。

4 结论

通过细胞化学染色方法和透射电镜技术观察结果显示,牛蛙表皮结构由内而外依次为基底层、棘细胞层、颗粒层、角质层;在牛蛙真皮层有大量的腺体,主要为黏液腺和颗粒腺,并有大量的黑色素散布于表皮与真皮组织之间。牛蛙皮肤不同部位间存在显著差异,皮肤各部位厚度差异依次为(腰部>背部>前肢>后肢>头部)。通过以两栖类动物牛蛙为研究模型,从皮肤组织显微和超微形态学结构的特点,为进一步探讨其组织结构与生理功能的关系,以及研究皮肤及皮下组织细胞间物质转运和信息传递提供形态学研究基础。

[1] 宋晶,陈祎宁,刘晓玲,等.牛蛙不同体部皮肤的组织学研究[J].畜牧与饲料科学,2016,37(1):24-27.

[2] 周作红,彭沙沙,钟圣伟,等.牛蛙皮肤显微结构与组织化学研究[J].中国兽医学报,2015,35(3):438-443.

[3] 张贤芳,张耀光,王志坚,等.中华蟾蜍皮肤的组织学观察[J].西南农业大学学报:自然科学版,2002,24(5):454-457.

[4] 沈霞芬.家畜组织学与胚胎学[M].4版.北京:中国农业出版社,2010.

[5] 费梁,胡淑琴,叶昌媛,等.中国动物志:两栖纲(下卷)无尾目 蛙科[M].北京:科学出版社,2009:165-246.

[6] 高凤娟,李丕鹏.王译唱,等.西藏蟾蜍皮肤的组织学观察[J].四川动物,2016,35(3):444-451.

[7] 翟中和,王喜忠,丁明孝.细胞生物学[M].4版.北京:高等教育出版社,2011.

[8] 封根泉,郭玉璞.电子显微镜下的动物细胞结构[J].动物学杂志,1978(4):44-46.

[9] 李洋,金磊,李昌春,等.黑斑蛙、虎纹蛙和牛蛙皮肤的比较组织学[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2009,32(5):466-470.

[10] 李洋.三种蛙皮肤组织结构、生物活性物质的定位及其提取物的抑菌比较研究[D].芜湖:安徽师范大学,2010.