都江堰建造原理揭秘

王 媛

在中国农业博物馆展厅中有一个特效场景,它向我们展示的是我国的宏大水利工程——都江堰。它无坝,却能让岷江水乖巧地流入成都平原,时至今日两千多年,仍发挥着防洪灌溉的作用。

为什么要建造都江堰?

公元前316年,秦灭蜀之后,攻打楚国成为其统一全国的首要任务。成都成了秦国统一长江流域及华南地区的上游据点(楚国位于长江中游,因此位于长江上游的蜀自然成为秦国的战略后方)。但在当时,岷江水道并不流经成都。因此,为了方便航运,重新打通和修筑成都水路便成为当时迫切需要解决的问题,时任蜀郡太守的李冰承担起了这项重任,于是一项宏大水利工程就此拉开帷幕。

都江堰东部是现在的成都平原,它呈扇形向东南倾斜,这种居高临下自然倾斜的地形对修建水利工程最为有利。它不需要筑坝,只需在大江上游截江取水,引入成都。

李冰正是利用这一地形优势,将地点定在了玉垒山下,开始兴修水利工程。

都江堰为什么建造在岷江的一段弯道上?

秦国人习惯用铧尖分流的方式来截江引水,如郑国渠、灵渠等水利工程。岷江上游江水流速大而急,李冰首选的办法便是将岷江分流,建造的分水设施是“鱼嘴”分水堤,它是都江堰三大主体工程之一,因其像鲸鱼的嘴巴,因此得名“鱼嘴”,“鱼嘴”将岷江分为外江和内江,只有内江水可以流入成都平原。

在李冰所选定的这段岷江河道中,实际存在着一个天然沙洲,“鱼嘴”分水堤就是在这个天然沙洲基础上建造起来的。

天然沙洲的形成和岷江这段弯道有关:当汹涌的岷江水流经这段弯道的时候,水流受到了离心力作用,凹岸(河流弯曲河段岸线内凹的一岸)一侧的水面高度会高于凸岸水面,又因为重力的作用,靠近凹岸的江水会有一个向下流动的趋势,江水在向下运动的过程中会带动凹岸一侧以及河底的泥沙向凸岸(弯曲河床河岸凸出部分)一侧移动,久而久之,沙石淤积,便形成了这个江心沙洲。这个过程叫作“凹冲凸於”。(弯道处的水流会呈现出螺旋状向前运动)

什么是“四六分水、二八分沙”?

李冰在建造都江堰时,让内江的河床低于外江,这样,在枯水期,江水流速相对较小,经“鱼嘴”分流之后流入内江的水量会增多,约占岷江总水量六成;在丰水期,岷江水位相对升高,岷江水流流速增大,流量增多,河流主流线相对变直,因而,会有大概六成水(主流线)直接冲入外江,四成水流向内江,这就是“四六分水”。

如此控制水量,可以有效控制进入内江的岷江水,既可以保证成都平原的用水量,又可以避免水量过多引发洪水。而为了保证“鱼嘴”能够准确地“分四六”,李冰还使用了一种叫作“杩槎”的辅助工具用来挡水,它是一种木质结构的三脚架。例如,进入内江的水量过大时,可以在“鱼嘴”的内江一侧放置一定数量的杩槎,这样便可以阻挡一定的江水,更加精确地控制内江水量,现代则是设置了闸门调节水量。

“二八分沙”利用的依然是“凹冲凸於”的原理。依据河流动力学的原理,把水流分为表层水流和底层水流,表层水流主要受到离心力作用,向凹岸流动;底层含有大量沙石的水流向凸岸。

“鱼嘴”就是这么巧妙地被设置在这段弯道中间靠上一点点处,使得岷江中八成的泥沙从外江流走。

资料图

资料图

什么是“深陶滩、低作堰”?

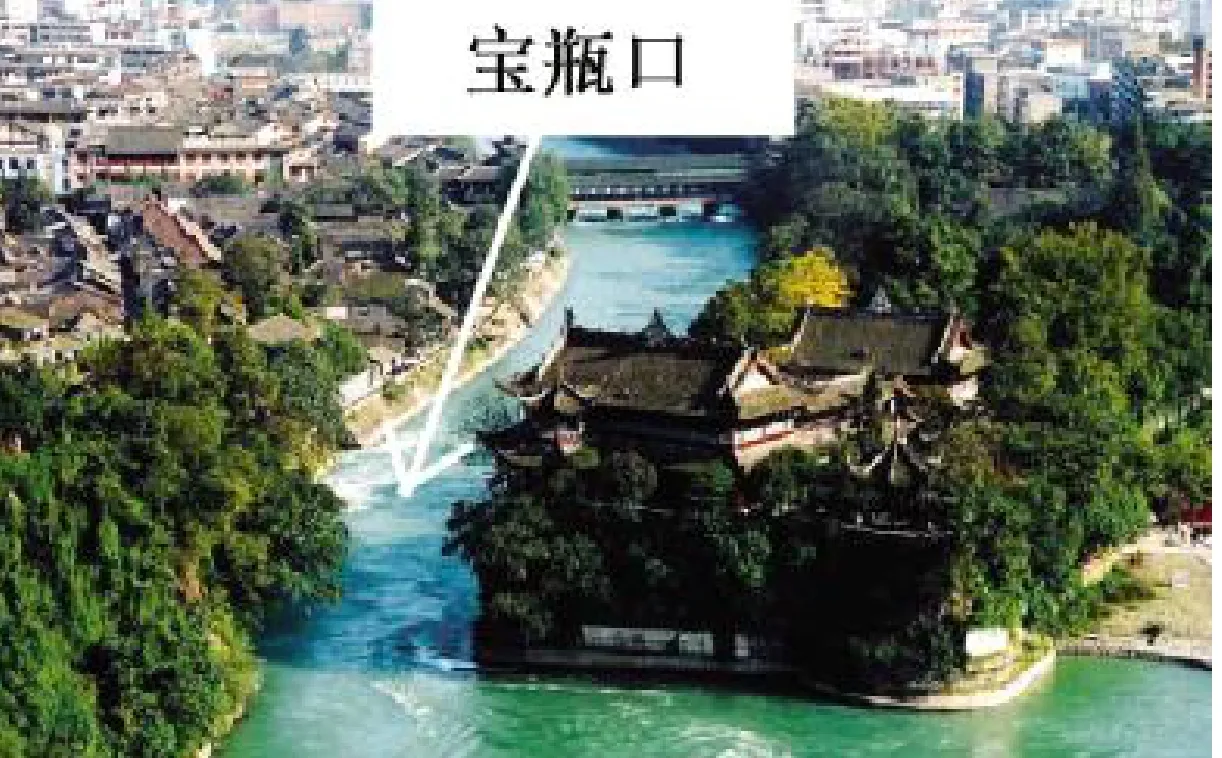

“深陶滩、低作堰”的六字治水经千年不衰、家喻户晓,这六个字用来指导后人如何维护都江堰,涉及都江堰另外两大主体工程:飞沙堰和宝瓶口。

当江水经“鱼嘴”流入内江后,遇到虎头岩(宝瓶口前伸向江心的岩石)撞击,再加上离堆的推挡作用,便会自然形成涡流,这股涡流径直向飞沙堰的位置流去,多余的洪流和泥沙也随之被甩入外江。而剩余的泥沙会在飞沙堰对面的凤栖窝沉积,需要人为定时淘挖,这项活动便称之为“岁修”,“深陶滩”具体指的便是“岁修”淘挖时,一定要挖到一定的深度,直至挖到石马才算完成,用以保证内江河床冲淤平衡。

事实上,各朝各代都非常重视维护和加固都江堰,例如石马之后被“卧铁”代替,当然,它们的位置依然是一致的,这个位置叫作河流平衡剖面。

“低作堰”指的是飞沙堰的高度不能过高(现保持在2米左右),便于疏水、排沙,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

由此可以看出,飞沙堰的作用,一是可以排走内江多余的江水,防洪;二是将内江泥沙排入外江,排沙;三是保证内江水量。

岷江水经过“鱼嘴”和飞沙堰之后,若想顺利流入成都平原,需要绕过或者穿过玉垒山,但是由于地势地貌的特点,若选择引岷江水绕开玉垒山,则无法再引入成都平原,因此,李冰选择用以火烧石的办法凿通玉垒山,这个人工凿出的开口,形似瓶口,而且有控制内江进水量的奇特功能,因此取名“宝瓶口”。

“鱼嘴”、飞沙堰、宝瓶口,都江堰的三大主体工程分别发挥了分水分沙、防洪排沙、调节水量的重要作用,使成都从此由多灾之城变为了鱼米之乡。

都江堰的创建,不破坏环境,充分利用自然资源,变害为利,从此,广袤的成都平原“水旱从人,不知饥馑,天下谓之天府也”。它是对“弯道环流”流体力学原理的最早利用。当然,古人是不懂得水力学中这个深奥道理的,他们学习前人治水方法以及通过自身长期观察实践,经验地符合了这一科学原理。

它是世界上迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录。都江堰泽被天下、造福千秋,它是中国的骄傲,是中华民族一座永恒的丰碑。