风景园林视角下的乡土景观研究*

——以成都平原为例

贺 斌 瞿 志

0 引 言

乡土景观是生活在某一块土地上的居民为满足生产生活需求,对自然环境进行改造而留下的历史痕迹,是特定地区居民的生活方式、文化内涵以及价值观在土地上的映射。因此,乡土景观一直是地域性文化研究的重点,拥有历史学、地理学、建筑学等多学科的研究语境。国内的乡土景观研究始于20世纪80年代初,以农业景观研究为开端,农区、林区景观格局的研究为关注点。1990年后乡土景观的研究逐渐拓展到中国传统聚落领域,并出现了多元化倾向。国内针对乡土景观的学科研究主要集中在生态学学科和建筑学学科,前者围绕农田景观展开,研究有机物种的生态空间格局;后者重点围绕乡村建筑及群体,关注其类型、分布、评价、规划设计等[1]。本文的重点是尝试基于风景园林的视角去解读乡土景观。

1 风景园林视角下的乡土景观研究

“风景园林学”是规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工境域的学科,其核心内容是户外空间营造,根本使命是协调人和自然之间的关系。风景园林学科的研究客体可以划分为三种不同的层次:未经人类改造的原始自然、在人类干预下产生的人工干预自然、人类主观创造的人工自然[2]。

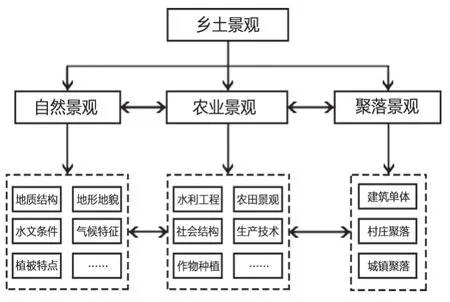

乡土景观从本质上说就是人与自然相互作用的结果,它记录着一块土地从原始自然到人工自然的演变过程,从时间顺序和空间背景来看即是从原始自然景观到农业景观,再到聚落景观的演变过程,每一层面都是更微观层面的发展起点,在逻辑上有着密不可分的联系[3]。因此风景园林视角下的乡土景观是自然景观、农业景观与聚落景观三个层面的景观的集合。

风景园林视角下的乡土景观研究以特定区域为样本,强调乡土景观的生态、生产、生活等综合属性,注重与之相对应的自然景观系统、农田景观系统和聚落景观系统的整体性。本文的研究将根据这一研究框架,以农业景观为重点,讨论成都平原乡土景观的形成过程和特点(图1)。

2 成都平原乡土景观研究

2.1 成都平原的自然景观

成都平原又称川西平原,位于四川盆地西部,东南侧为龙泉山脉,西北侧为龙门山脉,广义上包括成都、德阳、绵阳、乐山、眉山等5个市、29个县(市、区),总面积约为22 900 km2。本文主要研究的是川西平原的主体部分——岷江、沱江冲积平原(图2)。

相较于华北平原,成都平原规模较小,四周环布丘陵,是由岷江、沱江以及其他8条支流交替叠合形成的冲积扇平原。平原上河道密集,水文环境复杂。平均海拔在600 m左右,地势平坦,自西北向南微倾,平均坡度3‰~8‰。丰富的水文资源以及平缓的地形环境塑造了成都平原水网密布、沼泽丛生的原始自然风貌。

成都平原属于亚热带湿润季风气候,四季分明。冬夏季相变化较小,年平均气温为16.7℃。日照条件较差,平均全年日照时长为1 071 h。雨水充沛,平均降雨量达945.6 mm,是中国阴雨天气最多的地区之一。盆地北面被秦岭阻隔,季候性冷暖空气难以穿越,因此成都平原气候条件相对稳定。温暖、湿润的气候环境使得成都平原原始自然时期丛林密布,野生动植物种类丰富。

综上所述,成都平原的地理、水文、地形、气候等条件非常适宜动植物生存,拥有良好的自然生态景观。成都平原优越的自然景观资源是成都地区农业文明得以发展的物质基础,并构成了成都地区农业景观与聚落景观的基本骨架。

图1 乡土景观研究框架Fig.1 research framework of vernacular landscape

2.2 成都平原的农业景观

2.2.1水利工程

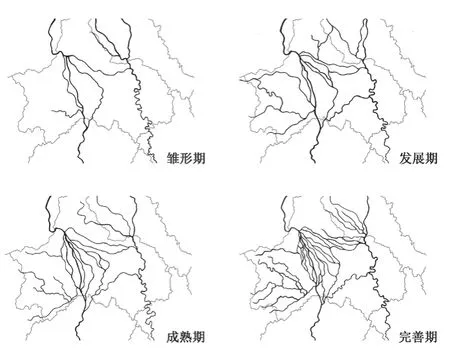

成都平原是绵水、岷江、洛水、西河、南河等多条河流交汇分布的冲击平原。成都作为中国历史最悠久的城市之一,从古至今的繁荣皆得益于长期以来蜀地人民对成都平原水利工程的建设。成都平原的水利系统发展史作为农业景观发展史的重要部分,一直延续至今。依据重要历史事件和影响,成都平原的水利发展大致可以划分为雏形期(古蜀时期)、发展期(秦汉时期)、成熟期(唐宋时期)、完善期(元明清时期)等四个阶段[4](图3)。

2.2.1.1 雏形期(古蜀时期)

最早见于文字记载的水利工程为《尚书·禹贡》中记载的“岷山导江,东别为沱”,记录了蜀地先民整理成都地区水利环境的初次尝试[5]。古蜀先民在蜀王杜宇氏、开明氏的领导下穿凿宝瓶口,分流岷江,成都平原内外两江分流格局初现,成都平原的生存环境得到了初步改善。得以“陆处”的蜀地先民以农耕逐步取代了原始渔猎的生产方式,但是这一时期主要河流仍然无序分布,支流散乱,水患频发。

2.2.1.2 发展期(秦汉时期)

秦统一巴蜀后,蜀守李冰主持了对后世影响深远的都江堰水利工程的建设,《史记·河渠书》记载道:“蜀守冰凿离碓,辟沫水之害。”[6]都江堰“壅江作堋”分流岷江,为成都平原提供了充足的水资源;在都江堰渠首工程建设的同时,对内江支流分流开“二江”,形成了成都地域两江环抱的水利格局。汉朝时期,以都江堰灌溉区为起点,灌溉水系以支流和沟渠的形式向成都平原逐步扩展。内江下游新开蒲阳河贯通岷江水系与青白江水系,将灌溉区向西北拓进。外江水系“凿石二十里,引郫江水灌广都田”,开凿了人工河流忘川原(今江安河)。

图2 成都平原范围示意图Fig.2 sketch map of Chengdu plain range

图3 成都平原水网格局变迁示意图Fig.3 developing process of water conservancy project in Chengdu plain

2.2.1.3 成熟期(唐宋时期)

隋唐时期,随着成都平原人口密度的增加,水利建设趋于完善。太宗时期新增多条干渠支渠;高宗时期新开百丈堰“引江水以灌彭益田”;武则天时期在蒲阳河开引水口,将灌溉区引向成都平原东北地区;玄宗时期修复通济堰,开“万岁池”积水灌田。宋朝时期,政府加强了都江堰水利工程的修缮、维护和配套工作。据《宋史·河渠志》记载,宋朝时期都江堰的水利系统内河流域已经涵盖三大干渠以及14条支渠。历经唐宋两朝的水利建设,岷江流域与沱江流域河渠密布,逐渐融合。

2.2.1.4 完善期(元明清时期)

元朝初期,四川盆地战乱频繁,成都平原水利工程遭到严重破坏。明初第一次“湖广填四川”后,中央政府开始系统修复都江堰水利工程,明中期到明末的一百余年间,成都平原新建干渠、支渠共一百余条。平原内外江流域的水网结构趋于完善,八大干渠结构成熟,分别为内江柏条河、蒲阳河、走马河,外江沙沟河、黑石河、羊马河,以及江安河、杨柳河两大干渠。与干渠、支渠系统同时发展的还有以灌溉功能为主的斗渠、毛渠,以“干—支—斗—农—毛”为体系的河渠结构趋于完善,成都平原基本水网形态一直沿用至今[4]。

2.2.2农田景观

成都平原在新石器时代的考古发现中已经出现了农业生产工具,当时已经有了原始的种植活动,但局限于生产工具和技术,当时成都平原上部落民族的生产活动还是以渔猎为主。根据《四川古代史稿》中的记载,直到约 两千八百年前的杜宇氏时代,蜀地先民才完成了渔猎文明向农耕文明的演替,成都地区旱地农业初步发展。随着接下来的开明氏治水取得初步成效,蜀人开始了更适应于成都平原的水田建设。该时期农田景观的特点为旱田、水田等小块农区交错出现,农田周边分布着原始林地以及自然水网体系。

开明王朝之后的百余年间,成都平原由于优越的气候条件以及初步的水利建设,在战国时期已经拥有了相当的经济基础。秦统一之后,大量移民迁入,据《华阳国志》载,“移秦民万家以实之”。统一时期的都江堰水利工程建设以及移民迁入带来的生产技术和水利技术为成都平原扩充了大量的灌溉区,以水田为主的农田景观特征在成都平原上确立起来,此时的成都平原良田广布,史书载之谓“陆海”[7]。秦汉时期成都平原的农田景观特点为粮田、水产塘、经济林等多种生产性用地以地主庄园为核心,围绕庄园呈块状不规则分布。

汉朝末年到隋唐前期,中央为恢复战乱破坏的农业生产而实行了“均田制”,到唐代后期,成都平原的农业生产已经达到全国领先水平。随着本地人口的增加以及外来移民的迁入,成都平原人口激增,平原周边地区的山地、坡地也被逐渐开发,出现了畬田和梯田等山地农田开发形式。这一时期成都平原农田景观的特点为大面积的水田已经成片出现,垂直农业景观开始出现。原来有一定占地规模的林地斑块逐渐稀少,大地景观出现了不同季作物交替出现的斑驳格局。

元代之后,成都平原多次历经战火,经历了两次大规模的移民浪潮,农业生产和水利建设一度废止。直到康乾年间,经过“康雍复垦”,农业生产才逐步恢复,随着一些外来作物的引种,精耕细作的农业生产模式形成。为了解决人口压力,在原来水田的基础上开始利用山地、坡地种植玉米、红薯等旱地作物。而随着移民的进入,林盘聚落的景观在成都平原上逐步形成。清中期之后的成都平原农田景观格局已逐渐趋于成熟,与现代的景观格局基本一致,农田分布、形态以及与周边环境的关系都完整地保留至今(图4)。

2.2.3社会结构

秦汉时期,中央政府为巩固对巴蜀的统治,四川经历了第一次大规模移民。这一时期的社会结构仍然保留着鲜明的奴隶制社会特点:中原地区迁入的工商富豪、强势宗族多拥有自己的附属和奴隶,在生产关系上存在着强烈的附庸关系,主仆关系明确[7]。当时农耕区的生产形式多为以地方豪强的庄园为中心建立的集手工生产、养殖、园林为一体的自给自足的大中型地主庄园,林盘聚落的基本结构开始形成。

图4 不同时期农业景观特点示意图Fig.4 sketch map of agricultural landscape characteristics in different periods

魏晋南北朝时期战乱频发,第二次移民入川的浪潮引起了社会结构的重大变化:新迁入蜀地的官宦、贵族、商人、士绅与土著豪强置办宅田,吸纳周边土地,逐渐成为主户。普通百姓因生活困窘而变卖土地和出卖劳动力,逐渐沦为户主的佣佃。主客关系逐步取代了主仆关系,原有的以庄园为核心的农业景观形态逐步瓦解,而以村庄为单位的散落式布局的聚落开始出现,林、水、宅、田四大要素的林盘模式进一步发展。

明清时期,四川历经战火,原住民数量锐减。元末和清初的两次“湖广填四川”再次对成都平原的社会结构造成了冲击,使原住民逃亡殆尽,削弱了原有的农村聚落格局。而南方的移民家族在川内难以维系原有的家族结构,沿入川路径沿途落户,农舍星罗棋布,很难出现新的大型村落,林盘聚落格局发展成熟。正如道光王培荀所云:“川地多楚民,绵邑为最。地少村市,每一家即傍林盘一座,相隔或半里,或里许,谓之一坝。”

2.2.4生产技术

春秋时期,秦国兼并巴蜀后,从中原地区迁入的移民带来了黄河流域先进的生产工具和技术。出土的秦汉时期铁质器具包括斧、凿、镰、锄、锸、犁铧等显示,那一时期的蜀人已经掌握了利用人力或畜力的犁耕技术[8]。随着汉代以后成都平原水利建设的成熟,渠、塘等配套灌溉设施的完善促成了成都平原从北部开始的水田取代旱地的农田改造。唐宋时期,成都平原边缘地区出现了畲田和梯田,这一时期的立体农业在有限的灌溉技术下相对于普通水田更加依赖自然降雨补充,故又称“雷鸣田”。明末清初,第二次“湖广填四川”的移民带来了先进的水利、营田技术,推广了冬水田法、逆灌法等先进种植技术,广泛应用筒车、龙骨车、桔槔等灌溉设施,使可耕地面积大量增加[9]。近代以来,在丘陵地区开展的农田建设导致大量森林被破坏,水土流失严重,这一现象直到现代才随着“退耕还林”的推广得到改善。逐步发展的耕作技术成为了成都平原农业景观覆盖面积的保障。

2.2.5作物种植

据现有的成都平原史考古发现,最早从新石器时期开始,成都平原就以黍、粟作为首要的粮食作物,陆稻开始沿长江流域、川渝岷江流域栽种[9]。秦汉时期,芋头、小麦出现在岷江流域,唐宋年间传入成都平原,与黍、粟等夏季作物接茬。随着水田建设的推广,唐宋时期水稻已经成为了主要粮食作物,同一时期,大麦、燕麦、荞麦、高粱等旱地作物由北方传入四川,元代之后,高粱作为酿酒原料得到大范围推广[8]。清中晚期,红薯、玉米、马铃薯等高产作物由闽粤、湖广传入四川,道光后在丘陵地区迅速发展,取代了黍粟在成都平原的种植。近代到现在,成都平原的农业种植技术发展迅速,粮食作物、副食作物、经济作物等的引种和栽植都有了较大的技术进步。生产作物种类的增加为成都平原的农田景观增加了多样的季相特征。

2.3 成都平原的聚落景观

由于特殊的地理条件和历史进程,成都平原发展出了一套独特的覆盖整个平原地区的林盘聚落景观结构。成都平原上的林盘聚落从广义上说就是散布于成都平原的村落空间系统,是在地区生产力和社会发展中逐步产生的,具有鲜明地域性特征的聚落形式。

成都平原最早的聚落出现在先秦时期,古蜀先民集中居住以集体抵御自然灾害。秦汉时期,得益于都江堰水利工程的建设,成都平原的经济和人口都得到了极大的发展,封建制度下的经济发展使庄园成为成都平原的基本聚落形式,以林盘为特点的聚落格局初显。汉代之后的战乱导致成都平原林盘聚落的发展长期处于停滞状态。唐宋时期,成都平原的农业经济才重又得到发展,林盘聚落也得以恢复并趋于成熟,“随田散居”的离散型分布格局基本确立。元宋战争使成都平原人口锐减,本土宗族大家几乎毁损殆尽,原有农村聚落几成废墟[10]。大量移民入川后难以沿用原有的家族氏聚居模式,而是随迁移路线沿途落户,成都平原林盘聚落的景观格局再次出现,并构成了成都地区延续至今的聚落景观形态。

可以说林盘聚落景观是成都平原农业文明高度发达的结晶,是自然环境制约、社会形态演替、生产力发展等综合作用的结果,其延续至今,成为了影响整个成都平原的区域形态演化的重要因素。

3 成都平原乡土景观的核心特征

通过以上对自然景观、农业景观、聚落景观的特点与形成过程的总结,可以看出成都平原乡土景观的特征主要由三个方面构成:水网格局、农田格局、聚落格局。

3.1 水网格局

成都平原的水网格局是人们在自然河道的基础上进行人工改造的成果,是这一地区人民改造原始自然的见证。在当下,成都平原的水网格局涵盖了自然河道、人工河道、干渠、支渠、灌溉渠等不同级别的水道,构成了结构完整的有机整体。

3.2 农田格局

成都平原的农田格局是随着水利工程的推进而逐步完善的,农耕区域的扩张过程也是人们对人工自然进行改造的探索过程。现在的成都平原随水网形成了不规则状散布的农耕区域,涵盖了水田、旱田、梯田等多种农耕形式,构成了顺应自然的农田格局。

3.3 聚落格局

由于特殊的地理条件和水文环境,以及有别于中国其他地区的多次大规模移民的历史背景,成都地区的林盘聚落体现出了随田散居的离散式分布特点。成都平原的林盘聚落格局是林、水、田、宅四大主要要素构成的有机体系,是川西农耕文化的文明结晶。

从宏观的景观格局上看,以上三个方面的景观特征承载了成都平原景观地域性的表达,我们可以将成都平原乡土景观的特点总结为:以创造适宜的人居环境为基本目的,在气候温润的山地平原上,以水利工程为先导,带动农田建设与聚落建设,最终演化出以多级化水网为基础、多样化的农业景观与聚落景观相互依托的乡土景观格局。

4 结 语

风景园林是文化和历史的一种载体,反映着一个特定地区的文化。每一个乡土景观都有其独一无二的地域性特点,从风景园林专业的角度出发去解读、认识、保护、延续这种地域性特点,这是风景园林设计师的责任。基于风景园林视角下的成都平原乡土景观研究将有助于发掘具有成都平原地域性特点的风景园林设计要素,但是本文的研究深度尚浅,研究成果也有待完善。希望能引起广大学者更多地从风景园林的专业视角去解读乡土景观,更多地从区域和国土的视角去探索更多地区的乡土景观基础性研究。相信风景园林视角下的乡土景观的解读对我国未来的国土规划、城乡规划以及风景园林学科本身都将产生积极和深远的影响。

[1] 刘通, 王向荣. 以农业景观为主体的太湖流域水网平原区域景观[J]. 风景园林,2015(08): 23-28.

[2] 林菁, 王向荣. 自然的含义[J]. 中国园林,2007(01): 06-15.

[3] 侯晓蕾, 郭巍. 场所与乡愁——风景园林视野中的乡土景观研究方法探析[J]. 城市发展研究, 2015(04): 80-85.

[4] 杨茜. 成都平原水系与城镇选址历史研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2012.

[5] 张莉红. 古代成都的水利工程建设及其影响[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2004(01): 95-97.

[6] 熊达成. 成都水利史简话[J]. 成都科技大学学报, 1983(03): 145-149.

[7] 舒波. 成都平原的农业景观研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2011.

[8] 郭声波. 四川历史农业地理概论[J]. 中国历史地理论丛书, 1989(03): 111-125.

[9] 郭声波. 论四川历史农业地理的若干特点与规律[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1994(01): 78-91.

[10] 王小翔. 成都市林盘聚落有机更新规划研究[D]. 北京: 清华大学, 2012.

图片来源:

图1-4: 作者绘制