杨税务深潜山AT3井复合酸压改造工艺技术

余芳, 徐克彬, 郑立军, 付玥颖, 白田增, 李拥军, 才博

(1.渤海钻探井下作业公司,河北任丘062552;2.渤海钻探工程技术研究院,河北任丘062552;3.中国石油华北油田公司勘探事业部,河北任丘062552;4.中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007)

渤海湾盆地冀中坳陷潜山油气成藏条件优越。近几年,开展了廊固凹陷河西务潜山带北部杨税务奥陶系碳酸盐岩潜山储层探索与研究,先后几口探井经过实施大规模酸压改造,部分获得高产工业油气流,但均未能实现长期的高产和稳产。初步经验表明,大规模酸压改造是深潜山碳酸盐岩油气藏勘探开发的关键,为此开展了该区域AT3井复合酸压改造工艺技术研究,以达到形成复杂缝网、深度沟通远井区域可能存在的优势储集体、提高储层纵向动用程度、提高整体裂缝系统的导流能力为目的,以实现高产、稳产。

1 储层特征及改造难点

1.1 储层特征

杨税务深潜山AT3井是杨税务潜山东高点南旺潜山务古1井高部位的一口探井,目的储层埋藏深(5298.6~5458.4 m)、物性差(孔隙度2.2%~4.7%)、温度高(177 ℃),杨氏模量较高,平均为5.37×104MPa,水平应力差值较高,平均在10.0 MPa,措施改造形成复杂裂缝难度高,施工难度大,加砂风险高。

该井改造目的层段录井气测显示分析,尖峰状与块状均有存在,块状峰形裂缝发育,尖峰状峰形裂缝成单一条带状存在于储层中。说明在该段储层中裂缝(或孔隙)发育不均衡,表现出储层的非均质性。结合该井测井曲线响应特征、成像、阵列声波资料以及综合邻井对比情况,亮甲山组厚度158.5 m,是该井储层最发育段,共解释89.8 m/8层,其中Ⅱ类储层23.8 m/3层,有效孔隙度低(4%以下),以裂缝储层为主。下马家沟组改造段测井解释孔隙度在1.0%~2.7%之间,渗透率0.016 mD,亮甲山组改造段测井解释孔隙度在1.8%~3.6%之间,渗透率在0.03~0.14 mD之间,表现出储层物性差,为典型的特低孔、特低渗储层。

通过FMI识别显示,AT3井亮甲山组储层发育缝合线,高角度裂缝,斯通利波反射系数比较高,时差各向异性比较强,反映裂缝有效性较好。同时,亮甲山组井段5450.94~5456.00 m进行了钻井取心,收获率仅有29.6%(进尺5.06 m,岩心长1.50 m),取心岩样破碎程度高,反映出储层裂缝较发育。远探测声波反映亮甲山组发育2组4条过井裂缝,斯通利波反射系数较高,各向异性较强,与钻遇井筒裂缝发育带配置关系较好。

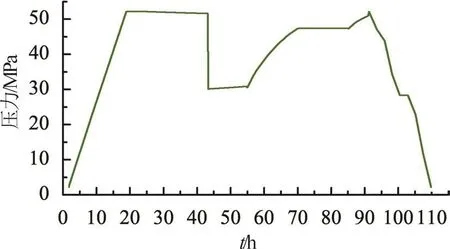

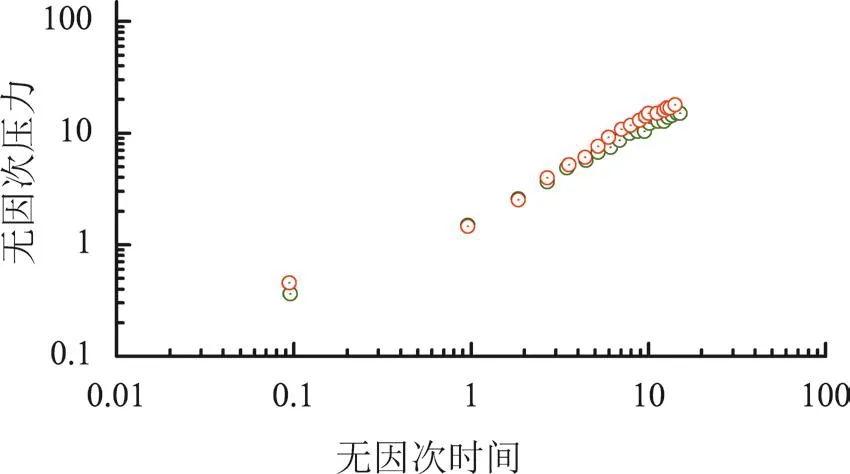

对该层的测试结果分析表明(图1),开井后储层只有极少量流体流出,关井后压力恢复曲线上升弧度较大,反映储层的导流导压能力较低。双对数导数曲线(图2)始终在井筒储集阶段,表现为近井筒储层物性极差,基本没有裂缝或是裂缝连通的特征。

综上所述,AT3井静态资料显示,近井筒存在于气测显示较好的区带,储层裂缝较为发育,有效性好,但整体裂缝不发育,基质物性差,具有明显的低孔低渗储层特征。动态地层测试结果显示储层物性极差。表明储层具有非均质性强,基质物性差的特征,即近井筒储层物性表现好,远井储层物性差。因此,AT3井在远井储层中天然裂缝较发育但联通性较差,缝洞不发育[1]、非均质性较强,需要通过大规模体积压裂改造来获得产能的提升。

图1 AT3井地层测试压力史曲线

图2 关井双对数导数曲线

1.2 酸压改造技术难点及解决方案

影响常规酸压改造效果的关键因素是酸蚀裂缝的有效长度和酸压后酸蚀裂缝的导流能力[2]。如何有效获得较长的酸蚀裂缝一直是酸压技术要解决的难题。尤其是对于杨税务深潜山AT3气井亮甲山组的碳酸盐岩储层,裂缝的有效延伸更加困难,同时还需要达到体积改造的目的,其难度更大。

1)储层温度高[3]。测试结果表明储层温度最高可达177 ℃,高温下酸岩反应速度加快,有效作用距离变短,酸液深穿透距离受限。因此,采用前置液进行井筒和储层降温,优选低伤害、缓蚀性能优良的清洁转向酸(VES)酸液体系,以满足均匀酸化、高效深度酸压改造需要。同时优选低伤害、耐高温压裂液体系,以提高酸压改造造缝长度,达到深穿透、沟通远井储层的目的。

2)储层改造注入施工压力高[4-5]。储层应力较高,最小主应力99~107 MPa,埋藏深,管柱沿程摩阻大,施工压力高导致施工排量受限,井底施工压力不易达到地层破裂压力,难以实现体积压裂改造目的。为此,应优化管柱组合,优化压裂液(滑溜水)体系,降低措施液流动摩阻,采用多液体分阶段实施模式,降低注入压力,以满足限压条件下大排量、大规模施工的需求。

3)储层应力较高,闭合压力高,酸压后裂缝易闭合,改造后导流能力低,储层杨氏模量高,平均为5.37×104MPa,加砂难度大,使得实现加砂提高裂缝导流能力的目标困难。因此,优化射孔井段,避免多裂缝及弯曲裂缝;采用粉陶段塞对近井筒区域打磨,同时暂堵天然裂缝或近井多裂缝,降低施工难度。选用高强度支撑剂,提高整体裂缝导流能力。

4)储层非均质性强,改造段跨度大,达158.5 m。裂缝扩展复杂;改造段跨度大、层间应力、裂缝发育程度差异较大,纵向均匀改造难度大。采用纤维缝内暂堵及转向球层间暂堵提高储层横向的动用体积及纵向上的改造层数,提高整体体积改造效果[6]。

2 酸压工艺及液体优化

2.1 酸压工艺优化

针对杨税务深潜山AT3气井碳酸盐岩储层的地质特点和改造难点[7]。提出适合深穿透酸压目的的几项工艺技术[8-9]。

1)针对储层埋藏深[11-12]、温度高、岩性致密、基质物性差、改造段以微细裂缝为主,整体裂缝发育情况差,获得深穿透、高导流裂缝难度大的特点,应用多级交替注入酸压技术。将数段高黏前置压裂液和酸液交替注入地层,进行酸压施工。前置液可以造缝、冷却地层,降低酸岩反应速度。同时,前置液向地层裂缝滤失,增加了地层压力,降低了人工裂缝内外压差,起到降低后续酸液滤失的作用[13]。由于后一级前置液的注入,填充了酸溶蚀扩大的孔隙,使酸蚀作用距离增加。前置液与酸液多次交替注入,将地层多次降温和多次形成液态滤饼,降低后一级注入的酸液的滤失速度,酸液将在前置液中形成多次黏性指进,而形成更多更深的酸蚀沟槽,促进形成复杂裂缝、深穿透造长缝和沟通高导流裂缝。

2)纤维暂堵转向技术。针对储层非均质性强[14]、改造段跨度大、层间应力、射孔段厚度、裂缝发育程度差异较大,纵向均匀改造难度大的特性,应用纤维(球)暂堵转向技术。在酸压过程中适时地向地层中加入适量纤维暂堵剂,纤维先进入地层天然裂缝或先期人工裂缝,在缝端暂堵,流体流动遵循向阻力最小方向流动的原则,实现转向,达到储层内部造复杂缝网的目的;投入转向球,封堵已压开层射孔孔眼,使得井底压力升高,进而压开未压开层。对储层进行纤维缝内暂堵及转向球层间暂堵,实现层内和层间暂堵,提高整体改造效果。

3)加砂酸压技术。改造目的层埋藏深,闭合压力高,酸压后裂缝易闭合,针对储层杨氏模量高,裂缝宽度小,加砂难的特性,应用加砂酸压技术。首先采用酸液处理,降低储层破裂压力,后采用非反应性的交联高黏线性胶体系在储层中形成主裂缝,再注入前置主体高黏酸液体溶蚀裂缝壁面,最后注入携砂液体系,带入高强度支撑剂充填裂缝系统,形成高导流能力的酸蚀支撑复合裂缝,提高整体裂缝导流能力。形成稳定的油气流动通道,达到增产目的。

结合AT3气井地质情况,通过以上分析和优化,采用深度长缝、复杂缝网、(转向)纵向沟通的体积改造模式,形成了“多级注入、暂堵转向、加砂酸压”复合酸压工艺。注入程序优化结果:①测试压裂+滑溜水探缝降温+酸浸地层;②清洁酸+多级注入+层内转向+多级注入+纵向分压,实现纵向立体改造。

2.2 措施液体系优化

高温碳酸盐岩储层酸压效果取决于裂缝导流能力和有效沟通距离。酸液是碳酸盐岩改造中最重要的液体、影响酸蚀缝长的最大障碍,使酸蚀缝长因酸液反应速度过快而受到限制。同时,为产生足够的导流能力,酸液必须与储层裂缝面反应并溶解足够多的储层矿物。其次,其他措施液的抗滤失性能也将影响整体酸压效果。因此,针对AT3井需要,优化低伤害耐高温的酸液、滑溜水和压裂液等高效改造液体体系[15],实现体积改造的目的。

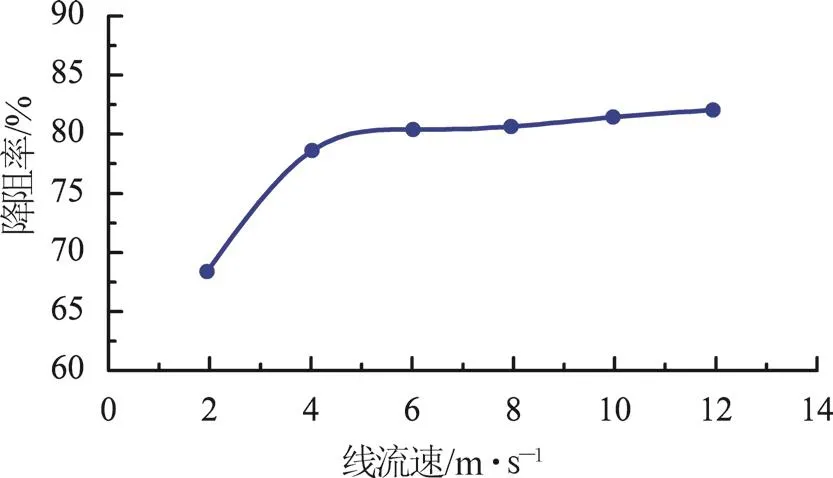

2.2.1 滑溜水优选

区域邻井滑溜水主体配方为浓度0.15%的瓜胶体系,降阻率差(小于50%)。为了提高滑溜水降阻性能,降低施工压力,满足大排量需求,优选了聚合物滑溜水体系。与瓜胶配制的滑溜水体系相比,聚合物类滑溜水具有黏度低、降阻性能优越的特点。配制好的滑溜水黏度仅3.87 mPa·s,溶解时间为30 s。室内实验表明(图3),在5~12 m·s-1线流速(其中12 m·s-1对应φ139.7 mm套管9 m3·min-1排量)滑溜水降阻率在82%左右,表明优选的滑溜水降阻性能大幅度提高,能够满足大排量施工的需求。

图3 AT3井采用的滑溜水降阻率测试结果

2.2.2 酸液优选

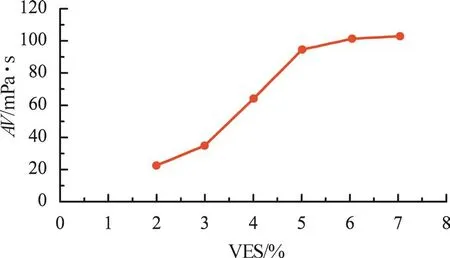

高黏度酸液有利于降低酸岩反应速率,提高酸液的有效作用距离。高黏转向酸(VES)[16]表观黏度测试表明,浓度为5%的VES黏度为100 mPa·s左右,高黏度酸选择5%的浓度即可达到最佳黏度值。高黏转向酸液配方为15%HCl+5%VES+5%缓蚀剂+2%铁稳剂。

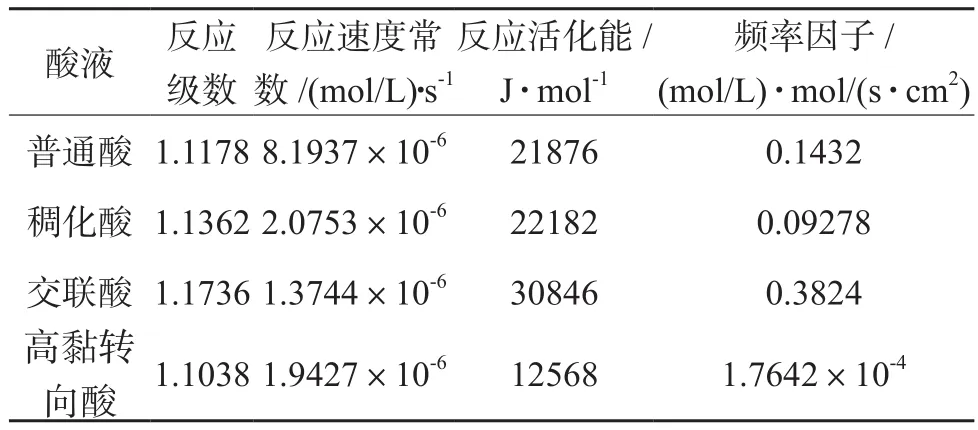

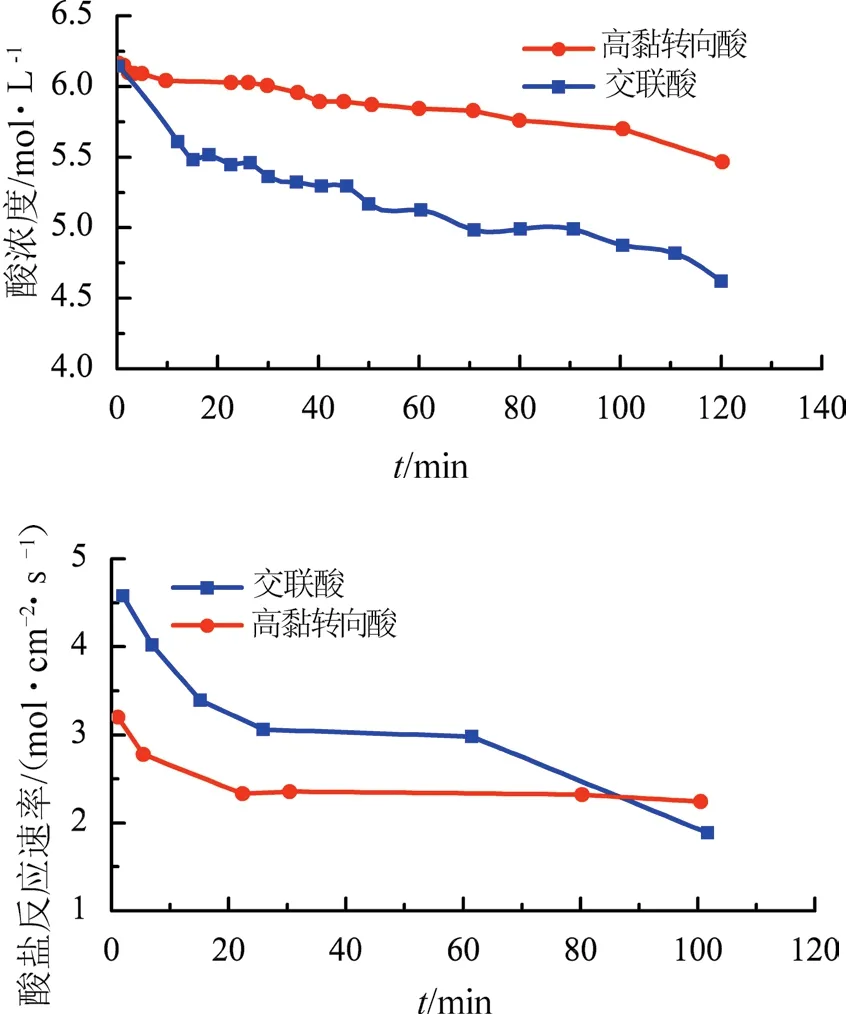

通过实验优选的酸液在较低浓度时候具有较大的黏度(见图4),相比其他类型酸液,有效的降低了酸岩反应速率(见表1),同常用的交联酸对比,具有较低的反应速度和稳定的反应速率(见图5),有利于增加酸液的有效作用距离。

图4 清洁酸转向实验

表1 不同酸液酸岩反应对比

图5 交联酸与高黏转向酸反应实验对比情况

2.2.3 压裂液优选

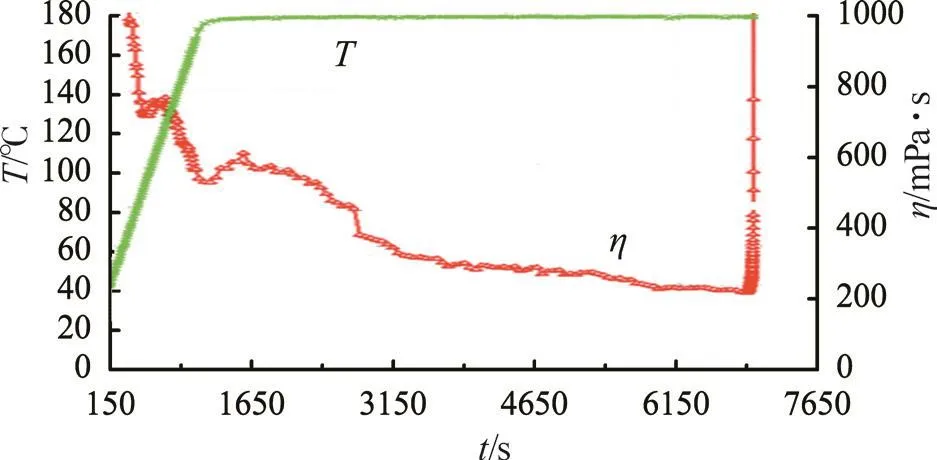

图6表明优化的浓度为0.45%的羧甲基瓜胶压裂液体系在180 ℃,170 s-1下剪切120 min,黏度在200 mPa·s以上,具有良好的耐温性能,且加量少于速溶瓜胶压裂液体系,可进一步降低伤害和成本,配方为0.45%JK1002羧甲基瓜胶+0.1%JK黏土稳定剂+0.5%JK助排剂+0.2%JK交联促进剂+0.05%JA-1杀菌剂+0.4%JK交联剂。

图6 AT3井采用的羧甲基瓜胶耐温曲线

2.2.4 暂堵转向剂(球)优选

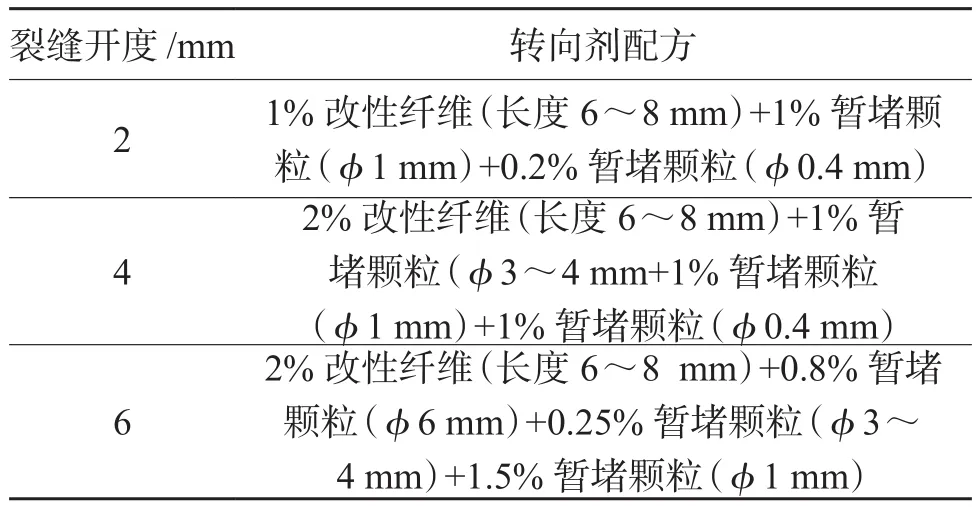

通过不同裂缝形态纤维暂堵实验(表2),优化纤维尺寸及施工应用浓度。实验表明,在2 mm的裂缝开度下,长度为6 mm纤维对裂缝封堵效果较为理想,纤维浓度越高、注入压差越低,纤维对裂缝封堵效果越好。本井裂缝开度预计在1~2 mm,确定纤维浓度在1.5%较为有利。同时纤维长度影响暂堵效果,长度为6 mm纤维比长度为4 mm的纤维作用效果更好。因此,纤维长度选为6 mm,同时,混合一定的固相颗粒能进一步提高纤维体系对裂缝的缝内封堵能力和封堵效率。

表2 缝内暂堵转向剂选择

考虑到改造段跨度大,射孔段多为了提高纵向动用程度需要进行层间转向。调研了国内外分层技术应用情况,对于层间转向选用可溶性暂堵球对射孔孔眼进行封堵,以实现层间转向的目的。

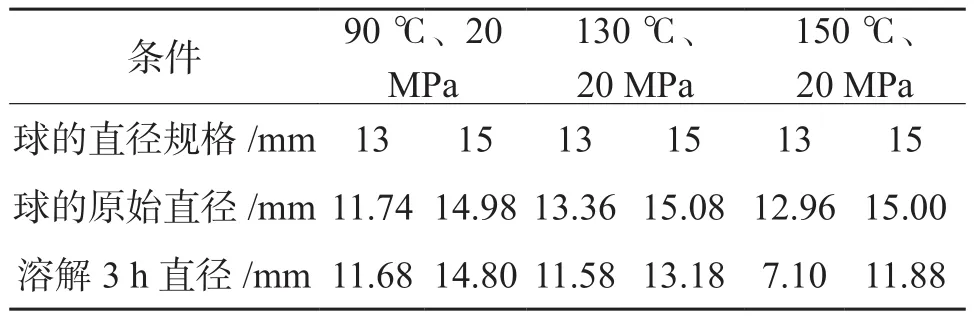

现场检测结果表明(表3),直径13 mm的暂堵球在130 ℃下承压能力能够达到70 MPa,而直径为15 mm的暂堵球130 ℃时可抗压73 MPa。考虑到现场施工过程中井底温度远低于测试温度,因此,在暂堵球不降解的情况下,暂堵球具有较强的承压能力,能够满足高施工压力的封堵要求。

表3 暂堵球溶解实验

通过上述室内实验的优选性能测试,形成了“高温中性交联压裂液、高温清洁自转向酸、低摩阻滑溜水3种措施液体系及暂堵转向(剂、球)技术,可满足该井深度体积改造的目的。

3 现场实施及压后评价

3.1 现场实施

1)施工方案。施工管柱:压采用耐压105 MPa压裂专用采气树,φ114.3 mm高强度、大通径油管,以达到耐高压,降低施工压力,大排量施工的需求;管串结构(自上而下):105型压裂井口+φ114.3 mm油管+伸缩管+φ88.9 mm油管+水力锚+封隔器+φ88.9 mm油管+球座。

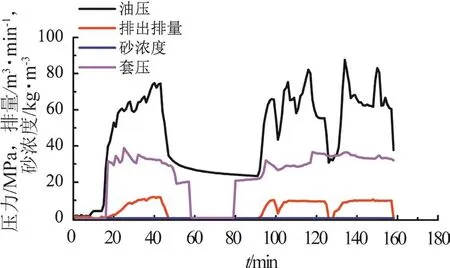

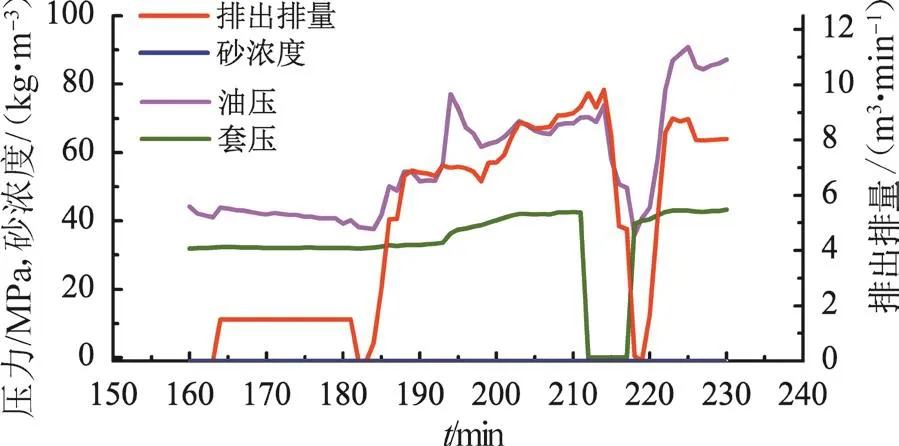

2)测试酸压。通过测试压裂资料认识储层,优化调整主压裂方案针对性。测试压裂分析储层类型、施工难度等参数。测试压裂总用液量为766 m3,最高排量11.8 m3·min-1,最高压力87.64 MPa,2次停泵压力分别为34.5、37.73 MPa,相差仅3.2 MPa,反映出本井近井筒天然裂缝不发育,需要进一步提高改造规模,实现深度改造以获得更大的改造体积,施工曲线见图7。

图7 AT3井测试酸压改造施工曲线

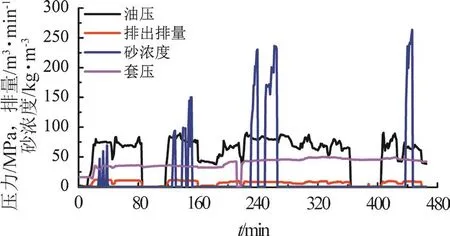

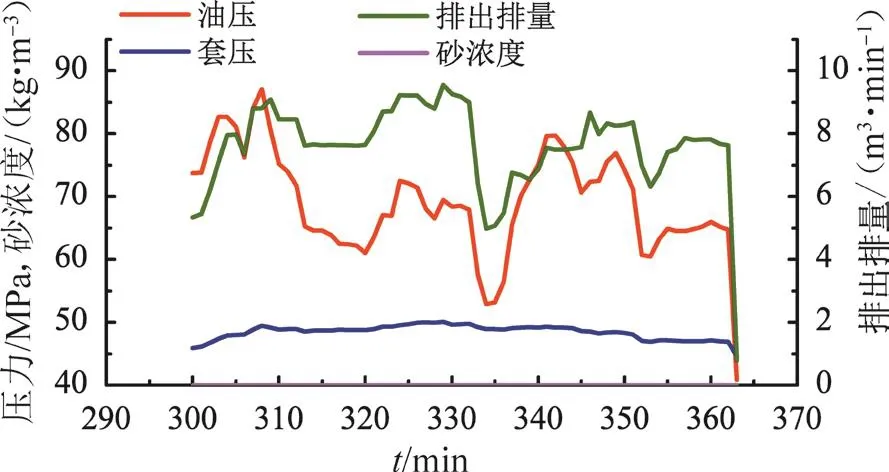

3)体积酸压。主压裂施工液量为2916 m3,其中酸液884 m3,压裂液1314 m3,滑溜水700 m3,累计加砂45.9 m3,最高注入排量达到11.8 m3/min,最高压力90.90 MPa,施工曲线见图8。

图8 AT3井主酸压改造施工曲线图

3.2 工艺评价

3.2.1 多级交替注入酸压技术及加砂酸压技术

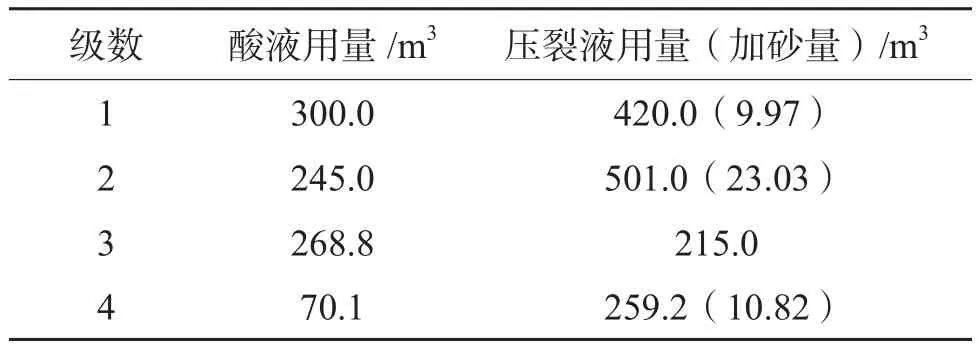

主压裂阶段共分4级酸液与压裂液交替注入,共分3次加砂,累计加砂量为43.8 m3(表4)。

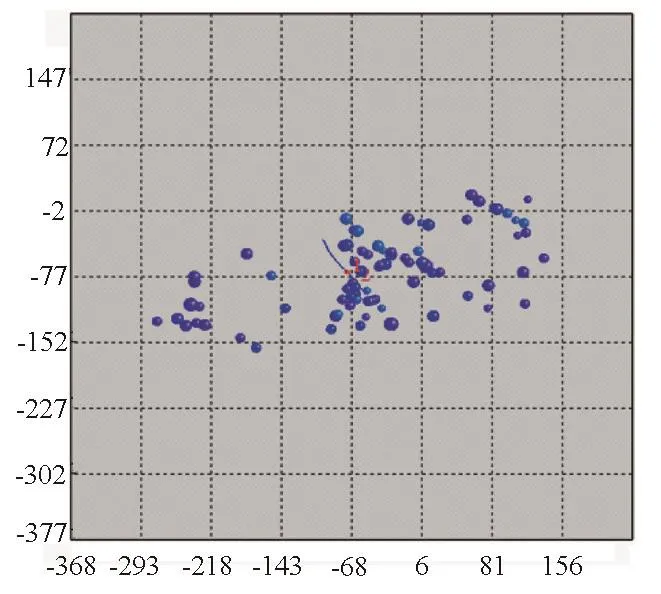

主压裂施工曲线和阶段微地震监测成果(图9)表明,1级与2级随着酸液与压裂液的交替注入,微地震点事件不断加密,地震事件波及范围逐渐扩大。3级、4级是投入转向球后的微地震监策成果,集中在井筒附近纵向改造,并向远处扩展,显示出交替注入促进了复杂裂缝形成和深穿透造长缝、高导流裂缝的沟通。但扩展范围是有极限的,说明注入级数并不是越多越好,实现充分改造即可。

同时当酸液降低施工压力,压裂液造主缝后携砂3次充填裂缝系统,在深度酸压的同时形成高导流能力的酸蚀支撑复合裂缝。

表4 多级注入液体用量

图9 多级注入阶段裂缝监测成果

3.2.2 暂堵转向技术

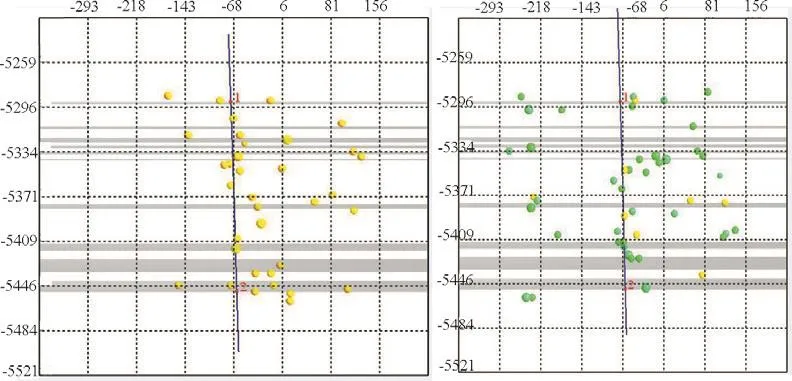

1)加入纤维(颗粒)暂堵转向。该阶段用滑溜水低排量注入纤维和颗粒暂堵剂400 kg,液量27 m3,阶段施工曲线及微地震裂缝监测明显(见图10和图11)。阶段施工曲线图反映出暂堵剂进入地层后,井口压力有明显提高,裂缝监测阶段截图反映地震事件点加密发生在东西两翼,说明实现了层内暂堵转向。

图10 滑溜水暂堵+转向酸施工曲线

图11 滑溜水暂堵+转向酸裂缝监测图

2)投转向球转向。投入转向球400个后,阶段施工曲线及微地震监测(图12和图13)显示也较为明显。施工曲线反映在转向球进入地层后,井口压力明显上升,裂缝监测阶段截图表明上部储层明显没有发生地震事件,证明上部储层压开,且具有一定的渗透性。阶段裂缝监测图显示转向球实现了层间缝口的暂堵转向,提高了储层纵向动用程度。

图12 转向球+滑溜水施工曲线

图13 转向球+滑溜水裂缝监测图

3.3 压后效果

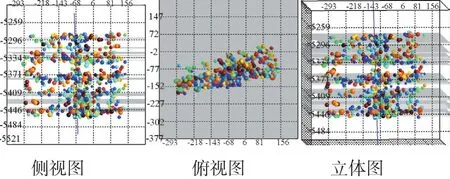

整体压裂微地震监测结果表明,改造储层内形成了压裂缝网网络,主裂缝方位NEE75°,微地震事件储层范围内分部较均匀,井轴东侧多于西侧,东侧裂缝网络沟通效果比西侧明显;经计算,井轴西侧裂缝半长210 m,井轴东侧裂缝半长225 m,缝宽150 m,缝高159 m,改造体积11.07×106m3,形成了体积缝网,图14为微地震裂缝监测图。

图14 微地震裂缝监测图

通过综合运用3项工艺和4种液体进行复合酸压改造措施,压后初期采用油管单翼16 mm、丹尼尔孔板57.15 mm测气,油压稳定在22.74 MPa,日产气50.26×104m3,折日产油35.04 m3,累计油10.38 m3;该井改造后喜获高产油气流,目前试采1年(如图17),配产日产气8.87×104m3,日产油35.04 t,油压稳定在19 MPa,取得了稳产的效果,试采曲线见图15。

图15 AT3井试采曲线

4 结论

1.“多级注入酸压技术,纤维(颗粒)暂堵转向技术,加砂酸压”三项工艺,优选了“高温中性交联压裂液、高温清洁自转向酸、低摩阻滑溜水”3种措施液体系及暂堵转向(剂、球)技术模式是本井储层成功改造的关键。

2.3 项工艺和4种液体相互结合实现了更高排量、更大规模的滑溜水与压裂液、高黏酸复合;纤维暂堵剂、 转向球与支撑剂复合转向;长缝与缝网复合来实现深度沟通造长缝、侧向沟通造复杂缝网、纵向沟通造体积的模式,从“长 - 宽 - 高” 三维立体动用, 取得高产。为杨税务深潜山以白云岩为主亮甲山组储层及类似区块储层的改造提供了重要的指导意义和借鉴价值。

2.先通过滑溜水大排量注入,结合粉陶暂堵转向压裂充分激活天然裂缝,再通过大规模酸压溶蚀沟通天然裂缝,建立以酸蚀蚓孔为通道的复杂裂缝网络流动系统。最后通过大规模冻胶压裂深穿透造长缝,加砂提高整个裂缝系统的导流能力。

3.通过纤维和颗粒暂堵剂进行缝内暂堵转向实现裂缝复杂化,通过转向球缝口暂堵转向提高储层纵向动用程度,获得更复杂的裂缝系统和更大的改造体积。