唐五代“以孙为子”“养弟为儿”现象初探

吴凌杰,俞 钢

(上海师范大学人文传播学院,上海200234)

自古以来,中国传统礼仪制度讲究严格的等级关系,即“君君臣臣”“父父子子”之制,而在唐五代时期,“以孙为子”“养弟为儿”这种违背伦理之事却见于史书,这种“紊乱昭穆”之事的起源与形成值得学界关注。

关于学界对于“紊乱昭穆”事例的关注,在20世纪40年代就有所出现。刘盼遂先生是较早关注“紊乱昭穆”事例的学者,其《由周迄清父子之伦未全确定论》[1]一文梳理了大量从先秦至清时期“紊乱昭穆”的事例,并以朝代为限,分门别类地列举出来,提出中国古代社会一直存在着伦理不定的观点,但其不足之处在于没有深入探讨这些“紊乱昭穆”事例背后的原因以及当时社会对其看法。进入二十一世纪后,由于学科的分化与学术研究的细化,史学家对于这种“紊乱昭穆”事例没有给予过多关注,仅仅只是将它看作一种特殊的养子制度,一笔带过,如戴显群先生《唐五代假子制度的类型及其相关的问题》[2],文中探讨唐五代时期假子制度时提出了关于假子的“三种类型说”,并且部分提及了“以孙为子”“养弟为儿”现象,但未就此集中展开讨论,仅将其归于“三种类型说”。金眉先生《唐宋养子制度变动—以异姓男的收养为考察对象》[3],主要讨论了唐宋时期收养制度中关于异性男的规定,也部分提及这一时期“紊乱昭穆”事例,但他仅仅将其看为特例,对此弃而不论。郝振宇先生《西夏养子的类型及其社会地位》[4]主要就西夏养子类型进行了讨论,认为西夏的养子类型与中原王朝不尽相同,拥有西夏自身的特点,从而部分提及了西夏社会中“养弟为儿”现象,提出西夏社会之所以对“养弟为儿”事例具有一定的包容性,是因为受到传统中原文化冲击影响的观点,该观点为研究五代“紊乱昭穆”事例提供了新角度。周鼎《西安所出两方唐代亲王墓志补释——兼论唐代皇室中的以孙为子现象》[5]中提及到了唐皇室中“以孙为子”的现象,在考订二十世纪五十年代和八十年代新出土的蜀王李槐墓志铭时,提出“李傀确系代宗之子,但自幼便被其祖父肃宗收养为子,故其行辈遂与代宗同”的观点,这种观点为研究唐初皇室内部“紊乱昭穆”事例提供了新的材料。

总而言之,关于唐五代“紊乱昭穆”事例,学界研究较为不足,对于传统社会是如何看待“紊乱昭穆”之事的研究也较弱。部分学者关注到此类事例,但囿于题目与材料的限制,未能将其单独列出并加以讨论。因此,本文试图对唐五代时期“紊乱昭穆”的事例加以汇集,考究其渊源,明晰其种类,从而分析当时社会对“紊乱昭穆”事例的看法。

一、“以孙为子”“养弟为儿”的现象

唐五代时期,收养假子的事例不断见于史书,但这种收养大多为同宗嗣晚辈,或者为异姓儿,坚持着长幼有序、昭穆相承的原则。而实际上,破坏这种原则,“以孙为子”“养弟为儿”的紊乱昭穆的事例也见于史书。通过对这些事例进行分析,大致可将其归为两类:

(一)出于个人情感的收养

唐初,太宗将自己喜爱的孙辈收养为子。在出土的《李欣墓志》上记载太宗收养李欣的过程:

王讳欣……太宗文武圣皇帝之孙,雍州牧魏王泰之元子也……太宗所爱,年甫四岁,养于宫中。王之始入也,文德皇后抱而谓曰:“初至,安不?”王捧手而对曰:“幸得在宫,不胜欣悦!”太后奇而赏之,因名曰“欣”,赐遗殷繁,以为己子。常陪随大帝(高宗),相舆(與)游乐。[6]366

李欣为魏王李泰之子,其幼便为祖父母太宗夫妇宠爱,而被太宗养为“己子”,并与其叔父李治共同生活于宫中。这个“以孙为子”的事例,明显带有太宗个人情感因素,只是此事例距今太久,正史阙载,今靠偶然出土墓志得以窥见一二。

德宗时期,皇帝也多次养孙为儿。据《新唐书·舒王谊传》记载,德宗将自己两个孙儿都收养为子:“德宗十一子:昭德皇后生顺宗皇帝,帝取昭靖太子子谊为第二子,又取顺宗子謜为第六子。”[7]3624

据《旧唐书·舒王谊传》记载:“舒王谊,本名谟,代宗第三子昭靖太子邈之子也。以其最幼,德宗怜之,命之为子。大历十四年六月,封舒王,拜开府仪同三司,与通王、虔王同日封。”[8]4042李谊本是昭靖太子邈之子,因其最幼,德宗出于怜爱,将其养为己子,此后李谊却多次勇立战功不断获得德宗喜爱。在建中二年平江西兵变时,他被封为行军元帅,在建中四年平李希烈叛乱时,又被封为元帅,有自辟僚属之权:

帝乃命舒王为荆襄、江西、沔鄂等道节度诸军行营兵马都元帅,大开幕府,文武僚属之盛,前后出师,未有其比。[8]3944

同李谊一样,李謜也因战功获得德宗喜爱。《旧唐书·文敬太子传》记载:“文敬太子謜,顺宗之子。德宗爱之,命为子。贞元四年,封邕王,授开府仪同三司。”[8]4045他因战功被德宗赏识,从而获得兼领方镇之权:“(贞元)七年,定州张孝忠卒,以謜领义武军节度大使、易定观察等使,以定州刺史张茂昭为留后。(贞元)十年六月,潞帅李抱真卒,又以謜领昭义节度大使。”[8]4045但其英年早逝,在其死后,德宗极为悲伤,在葬礼上给予他极高的规格:

(贞元)十五年十月薨,时年十八,废朝三日,赠文敬太子,所司备礼册命。其年十二月,葬于昭应,有陵无号。发引之日,百官送于通化门外,列位哭送。是日风雪寒甚,近岁未有。诏置陵署令丞。[8]4045

这种高规格的葬礼,不仅体现了德宗对他英年早逝的悲伤,更反映“以孙为子”后,孙辈在皇室中地位的提升。他们与皇帝之间的关系进一步密切,从而皇帝在军事与官职上给予他们更大的权力。

除皇族外,大臣中喜爱孙辈而养为子的现象也见于史书。《通鉴》载大臣王智兴收养其孙为子之事:“宰生子晏实,其父智兴爱而子之,晏实今为磁州刺史,为刘稹所质。”[9]8120王宴实本生父为王宰,但因他年幼机敏,颇得祖父喜爱,于是被王智兴收养为子。《新唐书·王智兴传》云:“晏实幼机警,智兴自养之,故名与诸父齿。稹平,擢淄州刺史,终天雄节度使。”[7]5240

五代时,唐庄宗年间,大臣韦说也曾“以孙为子”,《通鉴》载:“门下侍郎、同平章事豆卢革、韦说奏事帝前,或时礼貌不尽恭……说以孙为子,奏官。”[9]9116虽然韦说“以孙为子”的原因和目的已不可考,但此事为《通鉴》记载,表明五代时期同样出现了“紊乱昭穆”的事例,并多出于个人因素的收养。

(二)出于家族因素的收养

在传统宗嗣思想的影响下,一个家族难以接受没有男丁来继承宗嗣,因此在收养人并没有直系男丁或直系男丁稀少的情况下,“养弟为儿”和“以孙为子”就成为保证宗族血脉正统性的直接方式。

唐高祖子元祥,因暴戾贪财被赐死家中,其子有七人,除李皎外,其余六子皆被武后以罪诛杀。中兴初年,中宗以元祥之孙李钦继承元祥宗嗣,《旧唐书·李元裕传》载:“江王元祥,高祖第二十子也。贞观五年,封许王。十一年,徙封江王……以禽兽其行,赐死于家。中兴初,元祥子钜鹿郡公晃子钦嗣江王。”[8]2436中宗通过立江王孙为江王子的方式,不仅保证了江王一脉的延续,在政治利益上,对恢复遭到武后打击的李氏一脉政治地位有所帮助,同时也保证了太祖一脉家族血缘的正统。

出于家族因素的收养风俗也延续到了五代及宋初。五代时,南唐将领陈洪进就收养其孙陈文顼为子,而其收养的目的则是为了发扬门楣,家族兴旺。据《宋史·陈洪进传》载:“文顼,本文显子。初,洪进在泉州,有相者言一门受禄,当至万石。时洪进与三子皆领州郡,而文顼始生,乃以文顼为子,欲应其言。”[10]13946陈洪进希望通过对文顼的收养,使得家族继续兴旺发达,虽此举如今看来愚昧不堪,但表明在古代家族观念深入人心,为保证家族繁荣与血脉传承,辈分乱序也不再为人忌讳。

宋初刘攽在一个名为康君的墓志铭中,记录了康君祖父“以孙为子”之事。《墓志铭》曰:“君生二岁失父,育于大父,大父育为己子。”[11]虽然,如今康君此人的事迹已不可考究,但墓志铭表明,康君祖父也是为保证家族血脉的传承,将其收养为子。

其实,“以孙为子”的“孙”随着实际情况有所异化,有时不再单纯仅指同宗嫡孙,还出现了以外孙为子的情况。《太平广记》引《河东记》云:“(田)洪本无子,养外孙郑氏之子为儿。”[12]显见唐五代时期民间确实存在养孙为子,乃至养外孙为子之事。

同样为了维护宗嗣的延续,当家庭变故,长兄为父,养弟为儿的情况更容易理解。后晋时,石敬瑭收养弟重允为子。《旧五代史·剡王重允传》记载:“剡王重允。(案:郯王以下诸王传,《永乐大典》原阙。《欧阳史》云:重允,高祖弟也,亦不知其为亲疏,然高祖爱之,养以为子,故于名加‘重’而下齿诸子)。”[13]1139而石敬瑭养其弟为子的原因,同样为了保证宗嗣的延续。石敬瑭出身低微,《新五代史·高祖纪一》记载:“高祖圣文章武明德孝皇帝,其父臬捩鸡,本出于西夷,自朱邪归唐,从朱邪入居阴山。其后,晋王李克用起于云朔之间,臬捩鸡以善骑射,常从晋王征伐有功,官至洺州刺史。臬捩鸡生敬瑭,其姓石氏,不知其得姓之始也。”[14]91石氏一脉,连自己姓起于何时何地皆不知道,可见其家族卑微。在战乱的年代,卑微的家族面临着绝嗣的可能性,加之石敬瑭自己的儿子多早亡,就连重允最后也英年早逝。因此他为了扩大家族的人员,延续宗嗣血脉,更养侄子为儿:“高祖以其子重贵为子。高祖六子,五皆早死,而重睿幼,故重贵得立。”[14]195这种为了家族传承而紊乱昭穆之事,在动乱的年代成为了人们现实的抉择。

五代时,后周大将李筠之子李守节也曾收养其弟为儿,史载:“筠有爱妾刘氏,随筠至泽……筠以其有娠,麾令去。守节既购得之,果生子焉……四年卒,年三十三。无后,以刘氏所生之弟为嗣。”[10]13994李守节为保证家族血脉的延续,在其无子之时,立其弟为嗣,养以为儿,这样可使李氏一族在战乱时家族不至绝嗣。

“养弟为儿”中的“弟”,同样出现了异化,有时不再指有血脉关系的弟,更有“养妻弟为儿”的情况。《北梦琐言》就记载一则为了保证家产以及家业繁荣,而以妻弟为儿的故事:

镇州士人刘方遇家财数十万,方遇妻田氏早卒,田之妹为尼,常出入方遇家,方遇使尼长发为继室。有田令遵者,方遇之妻弟也,善货殖,方遇以所积财,令令遵兴殖也。方遇有子年幼,二女皆嫁。方遇疾卒,子幼不能督家业,方遇妻及二女以家财素为令遵兴殖,乃聚族合谋,请以令遵姓刘,为方遇继嗣。即令鬻券人安美为亲族请嗣,券书既定,乃遣令遵服斩衰居丧。[15]1956

由于刘方遇亲子年幼,无力在其死后打理家业,于是另立妻弟田令遵为儿,命其改姓刘氏,以保证家业繁荣。由此可知,这种不顾亲疏伦理的收养,是出于家族因素的选择。

因此,概而言之,唐五代时期,人们出于自身或者家族因素的考量,“以孙为子”“养弟为儿”成为了现实的抉择。这种先天的血脉联系不仅有利于亲属双方的利益,而且有利于整合家族的凝聚力,从而保证了家族的不断传承,而这种“紊乱昭穆”风俗的由来,更值得去进一步探讨。

二、“以孙为子”“养弟为儿”风俗的由来

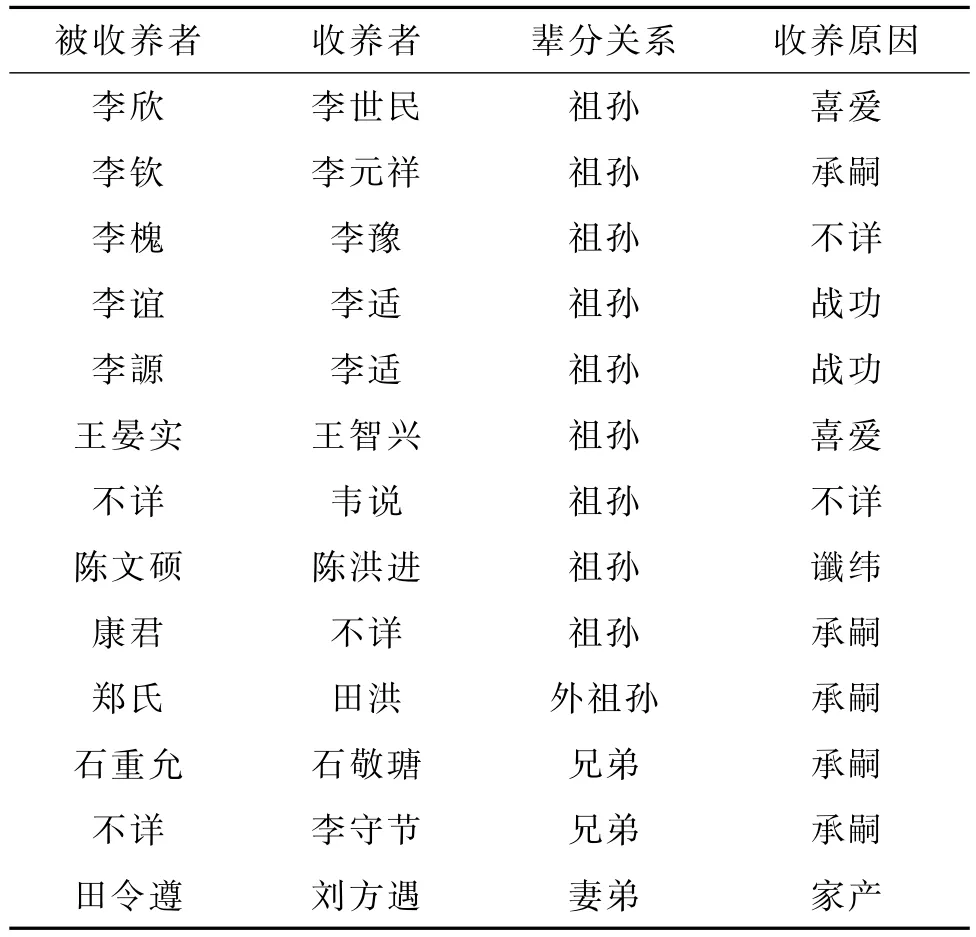

唐五代时期“以孙为子”“养弟为儿”的事例较为普遍,据不完全统计,此类事例有13处之多,表1为唐五代时期现存资料中关于“紊乱昭穆”事例的记载。

表1 现存唐五代资料中关于“紊乱昭穆”事例汇总

那么这种“紊乱昭穆”风俗是如何演化而来的呢?考证之下其渊源与当时少数民族习俗传入有着密不可分的影响。

早在北朝时,颜之推所著的《颜氏家训》就有对当时“紊乱昭穆”事例的评价,其书云:“四海之人,结为兄弟,亦何容易比见北人,甚轻此节,行路相逢,便定昆季,望年观貌,不择是非,至有结父为兄,托子为弟者。”[16]126颜氏敏锐的观察到这段时期伦常不兴、“紊乱昭穆”之现象的存在,因而十分重视并将其写入《家训》中用来告诫子孙。

“以孙为子”“养弟为儿”这种“紊乱昭穆”之事,最初为部落时期少数民族的旧俗遗风。在少数民族部落时期,由于战争、自然灾害、疾病等情况,部落减员,人员伤亡很是普遍。为了保证部落和自身血脉延续,养孙为子、以弟为儿成为了最现实的选择。

根据如今学者对于语言学的研究,发现在哈萨克斯坦地区依旧存在称“兄”为“父”的习俗,如陈宗振先生指出:“近现代以哈萨克语为典型的我国突厥语及阿尔泰语系诸语言的亲属称谓,不同程度地保留着古代语言,习俗的影响或遗迹。所以,我国汉文史籍记载的北齐、唐、宋皇室以‘哥’称父,以‘姐’,‘姊’称母的现象,并不是孤立的‘家法如是’,偶然的‘临时移用’或特殊的‘表示亲热’,而是代表北方汉族中存在的阿尔泰诸语言和习俗的影响。这是魏、晋、南北朝以来我国北方各民族大融合的历史在语言上的反映。”[17]32此外在传统的鲜卑等少数民族地区,还留存着“还子”的习俗,即在一对新婚男女结合后,将他们所生的子女送给祖父母收养,这时候他们的子女就以祖父母为父母,将本生父母称为哥姐。

通过对少数民族传统语言和“还子”习俗的研究,可以看出少数民族地区,在古代社会时期确实存在“紊乱昭穆”的风俗,而到了唐五代民族融合时期,可能影响到了当时其他地区的人们。

唐五代时期的“紊乱昭穆”现象深受南北朝时期民族融合后少数民族遗风的影响,并留存于史书中。

北魏离唐时代较近,其政权乃是鲜卑人所建立,它的遗风大量为李唐王朝所承袭,其中孝文帝与胡太后的关系,较为明显地体现了“还子习俗”。据《北史·杨播传》载:

北都时,朝法严急。太和初,吾兄弟三人并居内职:兄在高祖左右,吾与津在文明太后左右。……吾兄弟自相诫曰:“今忝二圣近臣,居母之间难,宜深慎之。又列人事,亦何容易,纵被嗔责,勿轻言。……高祖谓诸贵曰:北京之日,太后严明,吾每得杖。左右因此有是非言。和朕母子者,唯杨椿兄弟。[17]1490

孝文帝明言他与冯太后为母子,无异于公开承认冯太后为母。而认冯太后为母,意味着他表明自己继承的文成帝的道统而不是其父献文帝,这有可能是对其统治正统性的一个挑战,所以这段话应该有其他的含义。因此可以认为此段话反映了北魏时期早期“还子”的习俗,孝文帝之所以敢如此表明自己与冯太后的关系,说明在当时北魏政权还留存着鲜卑族“还子”的风俗,加上北魏在建国初实行“子贵母死”制度。即当儿子被立为储君后,本生母即被赐死。但立国基础在于“仁孝”,孝文帝以称祖母为母,有利于其统治稳定。

仅以此分析来看,唐五代时期存在的“以孙为子”“养弟为儿”这种事例,确实是受到少数民族遗风的影响,那么在唐五代社会是如何看待这种“紊乱昭穆”的行为?

三、“以孙为子”“养弟为儿”在社会上的地位

为了更好地分析唐五代社会对于“紊乱昭穆”之事的态度,可分别从法律和舆论两个方面进行分析。

(一)唐五代法律对收养关系的规定

中国古代法律饱受儒家思想的浸润,儒家强调的“长幼有序”原则,实际追求的是建立严格的等级制度,从而必定会反对紊乱昭穆之事。

实际也是如此,早在唐朝立国之初就颁布了严格的律法,规定收养制度。《唐律疏议·户婚》载:

诸养子,所养父母无子而舍去者,徒二年。若自生子及本生无子,欲还者,听之。

[疏]议曰:依《户令》:‘无子者,听养同宗于昭穆相当者。’既蒙收养,而辄舍去,徒二年。若所养父母自生子及本生父母无子,欲还本生者,并听。即两家并皆无子,去住亦任其情。若养处自生子及虽无子,不愿留养,欲遣还本生者,任其所养父母。[18]258

这段律文严格规定了收养者与被收养人之间的关系、双方应遵守的规则以及违背后的处罚。其中最为重要的一点就是被收养人与收养人之间关系必须是同宗且昭穆相当。这不难理解,同宗族是为了维护家族血脉的传承,而昭穆相当,则维护了传统长幼有序习俗。

对于打破规定,收养“异姓儿”的收养人,唐律也做出了明确的处罚规定,《唐律疏议·户婚》载:

即养异姓男者,徒一年;与者,笞五十。其遗弃小儿年三岁以下,虽异姓,听收养,即从其姓。

[疏]议曰:异姓之男,本非族类,违法收养,故徒一年;违法与者,得笞五十。养女者不坐。其小儿年三岁以下,本生父母遗弃,若不听收养,即性命将绝,故虽异姓,仍听收养,即从其姓。如是父母遗失,于后来识认,合还本生;失儿之家,量酬乳哺之直。[19]259

该条唐律则不仅规定了处罚收养人的办法,更对于送养者也给予笞刑五十的处罚。除了遭到遗弃三年的孤儿外,严格禁止收养“异姓儿”,表明唐律极其重视宗族血脉的关系。

对于收养杂户、贱户子女,唐律的规定为:

诸养杂户男为子孙者,徒一年半;养女,杖一百。官户,各加一等。与者,亦如之。

[疏]议曰:杂户者,前代犯罪没官,散配诸司驱使,亦附州县户贯,赋役不同白丁。若有百姓养杂户男为子孙者,徒一年半;养女者,杖一百。养官户者,各加一等。官户亦是配隶没官,唯属诸司,州县无贯。与者,各与养者同罪,故云‘亦如之’。虽会赦,皆合改正。若当色自相养者,同百姓养子之法。杂户养官户,或官户养杂户,依《户令》:‘杂户、官户皆当色为婚。’据此,即是别色准法不得相养。律既不制罪名,宜依‘不应为’之法:养男从重,养女从轻。若私家部曲、奴婢,养杂户、官户男女者,依《名例律》,部曲、奴婢有犯,本条无正文者,各准良人,皆同百姓科罪。

若养部曲及奴为子孙者,杖一百,各还正之。

[疏]议曰:良人养部曲及奴为子孙者,杖一百。‘各还正之’,谓养杂户以下,虽会赦,皆正之,各从本色。注云“无主”,谓所养部曲及奴无本主者。‘及主自养’,谓主养当家部曲及奴为子孙。亦各杖一百,并听从良,为其经作子孙,不可充贱故也。若养客女及婢为女者,从‘不应为轻’法,笞四十,仍准养子法听从良。其有还压为贱者,并同‘放奴及部曲为良还压为贱’之法。[19]260

该条唐律则严密规定了当时的社会等级制度,对于收养来说,必须要遵循亲宗嗣,分良贱的原则,力图杜绝用收养的方式达到“改良为贱”“放贱从良”的目的。

但总体而言,唐律较少考虑“以孙为子”或者“养弟为儿”这种紊乱昭穆的情况,对于“紊乱昭穆”的事例没有明确的法律处罚。

(二)唐五代舆论对“紊乱昭穆”之事的看法

既然唐五代法律没有对“以孙为子”“养弟为儿”的现象作出明确的规定,这是否意味着当时舆论对其的容忍呢?其实并不尽然,唐五代时期虽然这种紊乱昭穆的现象很多,但是总体上舆论对此多持有鄙夷之评价。

在前文中提及的大臣韦说,他“以孙为子”的行为,就成为政敌攻击的借口。《旧五代史·韦说传》载:

天成初,将葬庄宗,以革为山陵使。……乃下制曰:“豆卢革、韦说等,身为辅相,手握权衡,或端坐称臣,或半笑奏事,于君无礼,举世宁容。革则暂委利权……叙荫贪荣,乱儿孙于昭穆……说可夷州司户参军,皆员外置同正员,并所在驰驿发遣。寻贬陵州长流百姓,委长吏常知所在。天成二年夏,诏令逐处刺史监赐自尽,其骨肉并放逐便。[13]884

该段为韦说遭到政敌打击时,对于他罪行的指控,其中有一条罪名值得注意,即韦说“以孙为子”的罪名,虽然此事并不是他被杀主要原因,但是政敌却将其列出,表明在当时文人大臣心中,“乱儿孙于昭穆”是一件非常可耻之事。

而在前例田洪以外孙为子的事例中,《太平广记》引载其后续云:

洪本无子,养外孙郑氏之子为儿,已唤致得。年(‘年’上原有‘身名’二字,据明抄本删)六十,方自有一子。今被冥司责以夺他人之嗣,以异姓承家,既自有子,又不令外孙归本族,见为此事,被勘劾颇甚。令公却回,望为洪百计致一书,与洪儿子,速令郑氏子归本宗。又与洪传语康州贾使君,洪垂尽之年,窜逐远地,主人情厚,每事相依。及身殁之后,又发遣小儿北归,使道体归葬本土,眷属免滞荒陬。虽仁者用心,固合如是。[12]3072

该段写出了田洪最后悲惨的结局,他因早年无子,以外孙为子,而当其有子后,却未让外孙认祖归宗,遭到阎王勾魂,该事例虽为虚构,但表明当时人们心中以外孙为子是断灭他人宗嗣的行为。因而这种厌恶体现在他结局上,田洪暴死远方,如无他人的安葬,难免死无葬地。

在《北梦琐言》记载刘方遇以妻弟为儿的故事中,最终也以悲剧结尾。其后载:“而二女初立令遵时,先邀每月供财三万。及后求取无厌,而石李二夫,教二女诣本府论诉云:令遵冒姓,夺父家财。令遵下狱。石李二夫族与本府要(要原作安,据明抄本改)吏亲党上在府帅判官、行军司马,随使都押衙,各受方遇二女赂钱数千缗,而以令遵与姊及书券安美同情共盗,俱弃市。人知其冤。府帅李从敏,令妻来朝,慎事发,令内弟弥缝。侍御史赵都嫉恶论奏,明宗惊怒,下镇州,委副使符蒙按问。果得事实。自亲吏高知柔,及判官行军司马,并通货僧人、妇人,皆弃市。”[15]刘方遇养妻弟田令遵为儿,但其二女为了获得家产,一致排斥田令遵,并采取贿赂官员的方式,将他诬陷致死,最后田令遵虽然洗清冤情,但刘氏一族却已衰败,刘方遇生前想通过收养妻弟为儿来保证家业的计划落空。

由此观之,“以孙为子”“以弟为儿”的现象,虽然当时法律没有明令禁止,但是都不被当时舆论所认可。

针对唐五代时期“以孙为子”“养弟为儿”这种乱伦现象,近人王利器在其《颜氏家训集解》中对此评价道:“自唐五代以来,降弟为儿、升孙为子之现象,颇为普遍;宗法制度且如此,则交朋结友更无论矣。”[16]今人评价尚且不高,更何况是处于被传统伦理思想统治唐五代时期的人们。

四、结 语

“以孙为子”“养弟为儿”反映了唐五代时期社会风俗的转变,这种转变并不是突然的,而是更夹杂着民族融合的因素。面对这种“紊乱昭穆”之事,唐五代时期整个社会的反映颇为奇特。

一方面,人们出于利益上的考量,将“孙”与“弟”升降行辈,其背后的逻辑就是企图用这种升降行辈的方式来拉拢收养人与被收养人的关系,从而构建起一个更为牢固的利益链条。被收养人成为“紊乱昭穆”行为的获益者,得到了更好的生存与发展的空间,收养者也获得了“被收养人”的效力,因此这种牢固的利益链条是发生“紊乱昭穆”行为最重要的原因。

另一方面,人们对于“紊乱昭穆”行为又不得不采取反对的态度,其原因有三:

其一为“紊乱昭穆”的行为违背了传统儒家伦理。“明等级,区贵贱”是儒家伦理的重要基础,它强调父子夫妻兄弟之间都必须遵守“亲亲尊尊”的原则。而“紊乱昭穆”恰恰打破了这种原则,这意味着儒家伦理的削弱,进一步意味着以儒家思想为基石的封建统治思想被削弱。《礼记·祭礼》曰:“夫祭有昭穆,昭穆者,所以别父子,远近,长幼,亲疏之序,而无乱也。是故有事于大庙,则群昭群穆咸在,而不失其伦。此之谓亲疏之杀也。”[19]可以看出,“昭穆紊乱”会打破儒家长期提倡长幼有序,兄友弟恭,亲亲尊尊的原则,而这原则又是儒家伦理基础。破坏了这种基础,必然会导致以儒家思想为统治思想的政权的动摇,政权的动摇必然会导致统治阶级的不安,所以在当时社会中不被认可是理所当然的。

其二为传统宗嗣思想的抵制。“紊乱昭穆”就意味着宗嗣关系的混乱,宗嗣关系的混乱容易造成宗嗣的断绝,而宗嗣的断绝,对于任何家族都是不可接受的。在传统社会,家族传承被放在重要的位置,任何有可能破坏宗族传承的行为都将被抵制。虽然“以孙为子”“养弟为儿”的目的多是为了传承宗嗣,壮大家族,但毕竟孙与祖属隔辈,兄与弟也为两条平行的血脉关系。“以孙为子”就意味着本生父与亲子原来的上下等级结构变为了平行的结构,进而带来的影响就是“本生父”一脉的后代的减少,加大了“本生父”一脉绝嗣的可能性。“养弟为儿”属相同之道理,将弟纳为子,导致弟宗嗣并入兄长一脉,使得弟此后宗嗣灭亡。这种非正常的收养关系必定会被传统宗嗣观所抨击,更何况以外孙为子和以妻弟为儿这种异化的行为,也就更为世人所不容。

其三为“以孙为子”“以弟为儿”的行为,会导致某个男性的继承人增多,当这个男性离世后,继承人之间就会争夺家产,进而削弱家族的影响力。

综上所述,唐五代时期的人们深受传统儒家思想和宗嗣的影响,对于“以孙为子”“养弟为儿”这种“紊乱昭穆”事例抱有批判的态度。但又出于自身与家族利益的考量,又不得不实行。从而导致在当时的社会,形成了一种对“紊乱昭穆”之事批判与盛行夹杂的诡异局面。

因此对于唐五代时期“紊乱昭穆”事例的研究,有助于了解当时社会风俗与宗族关系,对于解决当今日益增长的孤儿收养问题也有所裨益。

参考文献:

[1]刘盼遂.由周迄清父子之伦未全确定论[J].燕京学报,1936(20):14-18.

[2]戴显群.唐五代假子制度的类型及其相关的问题[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2000(3):109-114.

[3]金眉.唐宋养子制度变动:以异姓男的收养为考察对象[J].法制与社会发展,2011(4):123-131.

[4]郝振宇.西夏养子的类型及其社会地位[J].宁夏社会科学,2017(5):223-234.

[5]周鼎.西安所出两方唐代亲王墓志补释:兼论唐代皇室中的以孙为子现象[J].碑林集刊,2012(1):81-93.

[6]吴钢.全唐文补遗:第七辑[M].西安:三秦出版社,2000:366.

[7]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975:3624-5204.

[8]赵莹.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2436-3624.

[9]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:8120-9116.

[10]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985:13946-13965.

[11]刘攽.彭城集:丛书集成新编[M].台北:新文丰出版社,1985:432.

[12]李昉.太平广记[M].北京:中华书局,1961:3072.

[13]薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976:884-1139.

[14]欧阳修.新五代史[M].北京:中华书局,2016:91-195.

[15]孙光宪.北梦琐言:唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000:1956.

[16]颜之推(著).王利器集解:颜氏家训集解[M].北京:中华书局,1980:125-126.

[17]陈宗振.试释李唐皇室以“哥”称父的原因及“哥”、“姐”等词与阿尔泰诸语言的关系[J].语言研究,2001(2):31-33.

[17]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974:1490.

[18]长孙无忌.唐律疏议[M].上海:法律出版社,1999:258-260.

[19]戴圣.礼记[M].南京:东南大学出版社,2015:561.