新型城镇化进程中农民市民化评价指标体系建构及实证研究

——以天津市为例

张洪霞, 吴宝华

(天津农学院,天津 300384)

我国的城镇化建设经过60多年的发展取得了显著成效,截至2014年,我国城镇常住人口城镇化率已达54.8%。但按照城镇户籍人口统计口径,2014年户籍人口城镇化率仅为35.9%,不仅远低于发达国家(80%)的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家(60%)的平均水平。户籍城镇化水平与常住人口城镇化率之间的差距主要源于我国现存的2.6亿多农村流动人口,他们在推动城镇快速发展的同时却受制于城乡二元体制,在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等公共服务方面游离于城镇居民之外,从而形成了半城镇化现象。半城镇化现象的出现反映了我国在城镇化进程中片面重视城镇规模的扩大,而忽略以人为核心注重质量提升的严重弊端。当前我国的城镇化建设进入了由粗放式扩张向集约式稳步发展、由重视硬件配置向注重城镇化内涵和质量提升转型的关键阶段。中国共产党第十八次全国代表大会提出,将稳步推进具有中国特色的新型城镇化建设作为国家战略发展的重点,明确要求进一步提高城镇化质量。新型城镇化的提出也标志着我国经济发展思路发生了一定的转变,由先前政府主导投资以带动相关产业发展的模式转变为调整产业结构,促进农村向小城镇发展的模式[1]。新型城镇化是以人为核心的城镇化,当前的首要任务是促进有能力在城镇稳定就业和生活的已进城常住人口有序实现市民化,并在此基础上提高全体城镇人口素质和生活质量。农民市民化问题是我国成功实现工业化、稳步推进城镇化所必然经历的一个过程,是加快推进我国城乡统筹发展步伐的重要途径。

近年来,农民市民化问题逐渐成为社会各界关注的核心问题。学术界在农民市民化问题上的研究颇丰,但大多集中在农民市民化的内涵、制约因素、政策建议等理论层面,而从实践层面对农民市民化水平进行评估的相关研究较为薄弱。当前部分研究者仅简单地使用市民数量、城镇数量、城乡硬件设施等指标评估市民化水平,尽管这些指标为农民市民化提供了物质基础,却忽视了以人为核心的一些重要指标,从而导致许多新问题的产生[2]。农民市民化过程不仅是单纯的身份转变、生活地域转换,更重要的是生活模式、行为方式、价值观念的转变,而这些才是促进市民化稳步持续推进的要义所在。因此,在新型城镇化的发展进程中以人为核心,全方位、多角度、深层次地构建农民市民化评价指标体系并通过实践验证指标体系的可行性是深入推进农民市民化研究的重点问题。基于此,本研究尝试构建农民市民化评价指标体系并以天津市农民为例进行实践验证,以期对促进我国农民市民化水平评估的科学化、合理化有所裨益。

1 农民市民化的内涵

学术界对于农民市民化的内涵界定颇多,迄今为止尚未形成一致的观点。不同的学者从不同的角度对农民市民化的内涵进行了阐述。姜作培将农民市民化视作农民从农村向城市转移,借助工业化推动转移农民实现其身份、地位、价值观念、工作生活以及交往方式等方面向城镇居民转化的社会经济过程[3]。文军提出,农民市民化不是单纯的社会身份、职业的转变或居住空间的转移,而是一项复杂的社会系统工程[4]。郑杭生基于社会学角度将农民市民化界定为作为一种职业的“农民”(farmer)或作为一种社会身份的“农民”(peasant)在向市民(citizen)的转变进程中发展出相应的能力,学习并获得市民的基本资格,适应城市并具备一个城市市民基本素质的过程[5]。葛正鹏重构了农民市民化概念指出,农民市民化不能简单地等同于户籍转变、地域转移、职业转换等3个转化,农民市民化还应该包含2个过程的转变:其一是人口从乡村向城市流动,其二是从乡村生活方式向城市生活方式的转变[6]。尽管众说纷纭,但大多界定基本包含了农民在城市的经济地位、社会关系、自身素质、公共服务享有、心理认同等方面的转变和提升。基于前人的研究,本研究将农民市民化内涵界定为在新型城镇化、工业化、农业现代化的推进过程中,农民(无论是异地转移的农业人口,即农民工,还是就地转移的居村农民)实现生存条件改善、公共服务享有均等化、社会关系改变、自身素质提升以及对自我身份和城市生活方式的心理认同过程。该界定从经济、社会、自我素质、心理等层面由表及里、由浅入深地阐明了农民群体向现代城市居民的整体转型,其中生存条件是市民化的基础,心理认同是市民化的核心。

2 农民市民化指标体系设计的原则

农民市民化是一个长期而复杂的过程,几个简单的指标难以完整描述市民化的状态和变化,因而须要围绕新型城镇化进程中农民市民化的内涵将多个指标组成一个有机整体,通过建立指标体系来描述系统状况。农民市民化指标的选取和指标体系的构建一方面要针对测评客体(包含异地转移农民工和就地转移的居村农民),另一方面要准确反映市民化的基本内涵。为保证农民市民化指标体系设计的科学性,在设计过程中必须遵循以下基本原则。

2.1 科学性

科学性原则要求在对农民市民化程度进行指标体系设计时须以科学理论为指导,基本概念界定清晰,不应存在歧义,对评价对象的描述要客观、真实[7]。在选取评价方法上,根据农民市民化评估指标的结构层次和指标数量对比多种评价方法,科学选择最适宜的指标体系评价方法。

2.2 针对性

指标体系的设计要针对测评对象选取测评指标。本研究的指标体系针对农民市民化内涵进行设计,重点突出农民在生产方式、生活方式、态度、价值观念方面的转变。

2.3 完备性

完备性原则要求测评指标能够在总体上涵盖新型城镇化进程中农民市民化内涵的各个层面,不可遗漏能够体现农民与市民差异的关键性指标。

2.4 简练性

测评指标的设计应尽量简单,能达到既定目的并获得所需要的功能信息即可。这就要求指标体系在保证完备的同时还须要注意指标的简练性,尽可能用较少的指标诠释更多的内容。

2.5 独立性

设立的评价标准在同一层次上应该是相互独立、没有交叉的。因此,在选取指标时须要注意体现农民市民化各个指标之间必须是相互独立的,在同一层级的指标之间不存在重叠和因果关系,即指标A和指标B之间的交集应为0。

3 农民市民化评价指标体系的构建

3.1 评价指标的选择

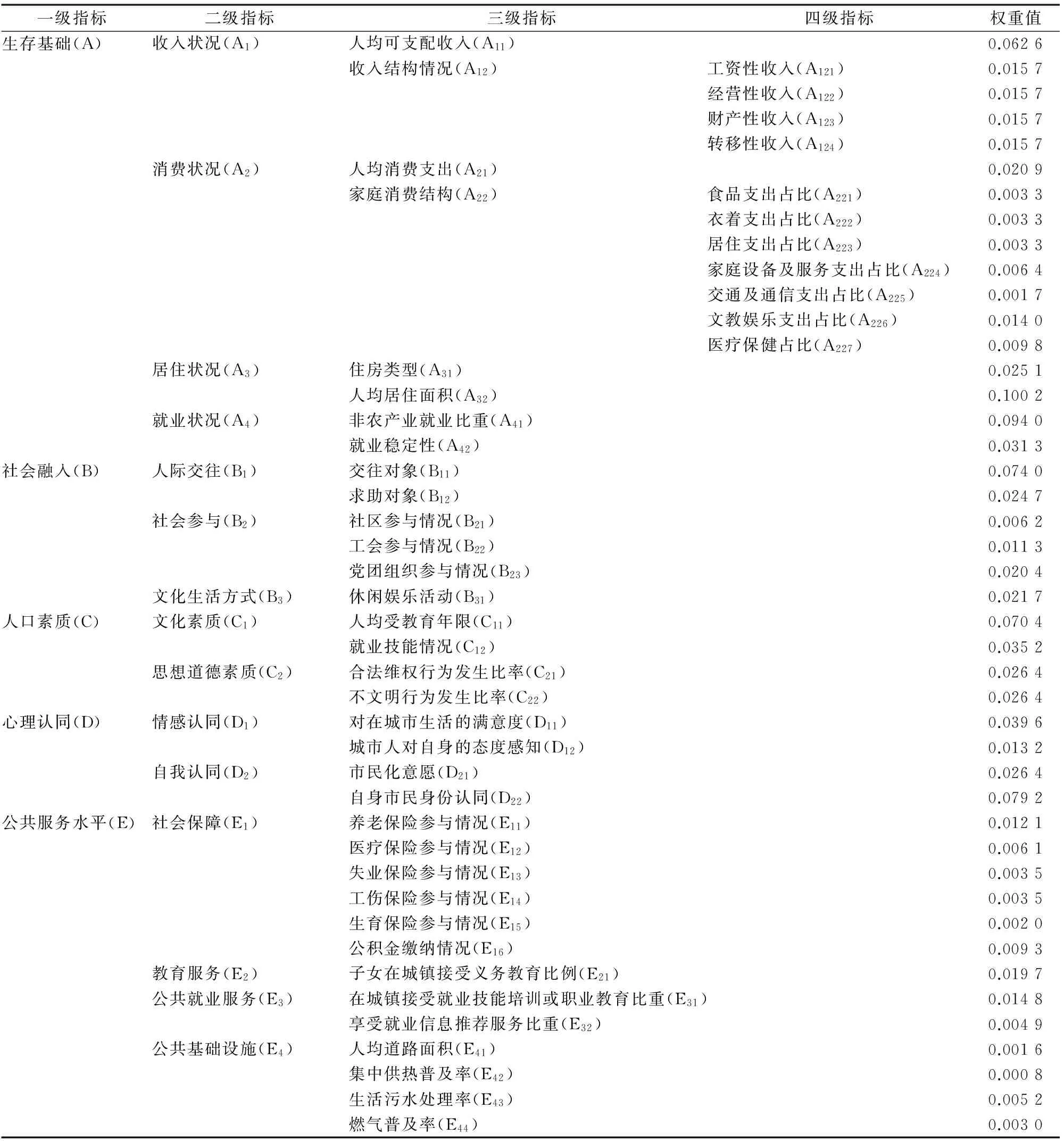

本研究通过查阅农民市民化评价指标体系的相关文献,对当前研究者所提及的市民化评价指标进行频度统计,借鉴已有的研究成果对指标进行分析和筛选,最终确立农民市民化指标体系(表1),包括生存基础(A)、社会融入(B)、人口素质(C)、心理认同(D)及公共服务水平(E)等5个一级指标。

3.1.1生存基础(A)生存基础(A)是农民市民化的基本前提,农民要成为市民最基本的条件就是拥有与市民相当的生存条件,包括经济收入和消费达到城市居民水平,且在城市中具有稳定的住所及工作,因而生存基础指标又涵盖收入、消费、居住及就业等4个二级指标。

3.1.2社会融入(B)社会融入(B)是反映农民市民化本质特征的重要指标,主要从社会层面考察城镇化进程中农民在社会交往、文化生活方式以及城市社会活动参与等方面与城镇居民的相似性。在社会融入指标下设置人际交往(B1)、社会参与(B2)和文化生活方式(B3)等3个二级指标。

3.1.3人口素质(C)农民与市民在人口素质方面的差异表现得较为明显。人口素质上的差异一方面会对农民本身享受现代文明的能力产生重要影响,另一方面还会在新生代农民群体中产生代际遗传,影响其后代融入城市。只有不断提高农民的文化素质,才能从根本上提高其享受现代文明的能力[2]。农民与市民在人口素质上的差异主要体现在文化素质(C1)和思想道德素质(C2)等2个方面。

3.1.4心理认同(D)心理认同主要基于农民对城市生活的情感以及自我身份价值方面的心理感知,这是农民融入城市生活的高层次指标,也是农民市民化的本质体现。农民成为市民除了在经济、文化、社会交往等层面发生转变以外,更重要的是农民要在心理上认同自身的市民身份、对城市生活状态感到满意。由此识别出情感认同(D1)和自我认同(D2)等2个二级指标。

3.1.5公共服务水平(E)农民与市民的重要差别还体现在他们所享受的公共服务水平不均等。新型城镇化是以人为核心的城镇化,城镇化的本质是实现城乡基本公共服务均等化,围绕人们对生存权和发展权的需要,为农业转移人口提供均等的就业、义务教育、社会保障、基础设施等基本公共服务,这是打破城乡二元分割体制、促进农民向市民身份转变的关键之举。公共服务水平(E)主要通过社会保障水平(E1)、教育服务水平(E2)、公共就业服务水平(E3)、公共基础设施享有(E4)等4个二级指标进行衡量。

3.2 指标权重的确定

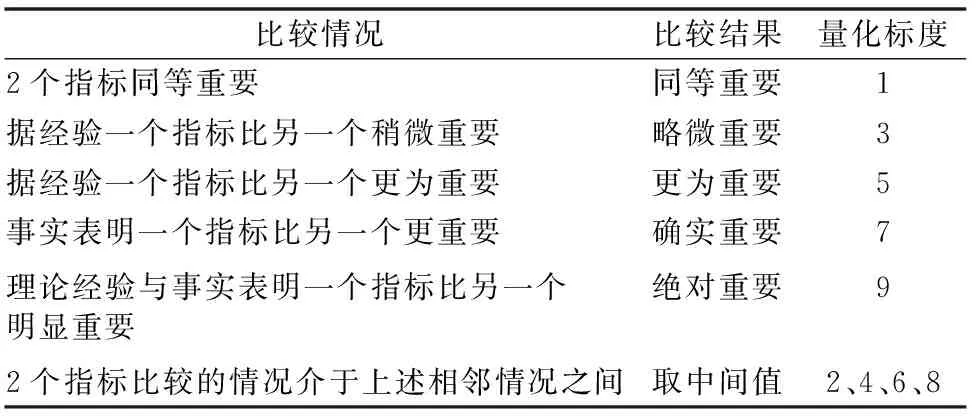

本研究利用层次分析法(analytic hierarchy process,简称AHP)对新型城镇化进程中的农民市民化评价指标体系进行权重值的确定。AHP的特点是把复杂问题中的各种因素通过划分为相互联系的有序层次而使之条理化,根据对一定客观现实的主观判断结构(主要是两两比较,表2)把专家意见和分析者的客观判断结果直接而有效地结合起来,将每个层次元素两两比较的重要性进行定量描述,然后利用数学方法计算反映每一层次元素相对重要性次序的权值,通过所有层次之间的总排序计算所有元素的相对权重并进行排序。

表1 农民市民化评价指标体系权重值确定

表2 萨迪重要性程度比较标度[8]

本研究选取深谙农民市民化问题的相关专家8名,根据自身的背景和经验对各个指标的重要性程度进行判断。以专家打分的平均值构建判断矩阵,并利用公式求得各个指标的权重:

式中:Wi表示该项典型指标的权重;n表示指标体系中指标的个数;i表示行号;j表示列号;aij表示相对重要性等级。

在初步确定完权重值后,还须要对专家判断矩阵的一致性程度进行检验,若一致性比率(consistence rate,简称C.R.)小于0.1,则表明判断矩阵中专家的估计基本一致。本研究最终确定的农民市民化评价指标体系及其权重值见表1。

4 天津市农民市民化水平评价实证分析

根据前述设计的农民市民化评价指标体系,本研究采用2015年的统计年鉴数据及抽样调查数据分别计算天津市农民市民化在生存基础、社会融入、人口素质、心理认同、公共服务水平等5个一级指标的得分,将其加总可得2015年农民市民化进程的总得分。

4.1 一级指标评价得分

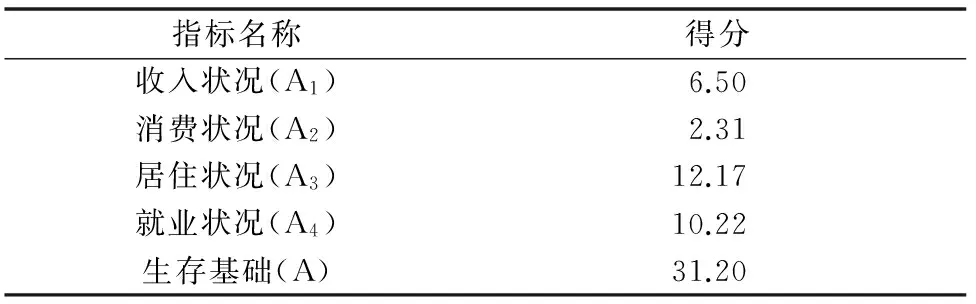

4.1.1生存基础(A)指标得分由表3可见,天津市农民收入状况(A1)、消费状况(A2)、居住状况(A3)及就业状况(A4)的得分分别为6.50、2.31、12.17、10.22分,加总可得天津市农民生存基础(A)指标的得分,为31.20分。天津市农民在居住状况方面的市民化程度最高,这跟天津市推进宅基地换房的城镇化模式密切相关;在收入和消费方面市民化程度不高,与城市居民还有一定差距。

表3 天津市农民生存基础(A)指标得分

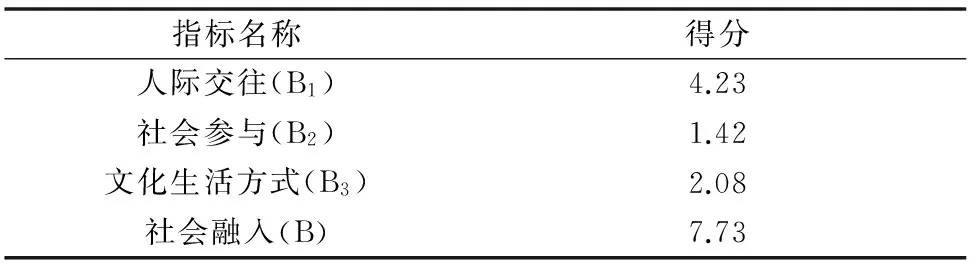

4.1.2社会融入(B)指标得分由表4可见,天津市农民人际交往(B1)、社会参与(B2)、文化生活方式(B3)的得分分别为4.23、1.42、2.08分,加总可得天津市农民社会融入(B)指标的得分,为7.73分。天津市农民社会融入市民化程度不高,主要表现在人际交往方面的市民化程度较低,大多数农民还主要是以自家亲属、邻居等同质性社会关系为主。

表4 天津市农民社会融入(B)指标得分

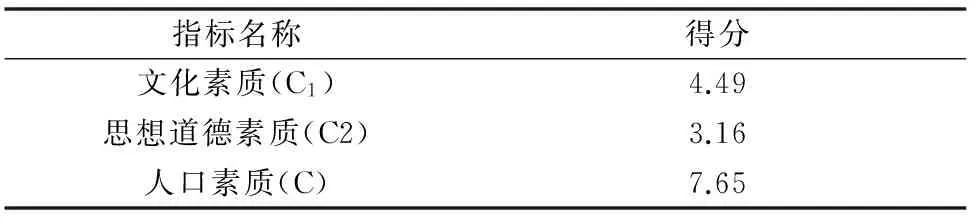

4.1.3人口素质(C)指标得分由表5可见,天津市农民文化素质(C1)、思想道德素质(C2)的得分分别为4.49、3.16分,加总可得天津市农民人口素质(C)指标的得分,为7.65分。天津市农民的人口素质市民化程度较之于市民也存在一定的差距,主要表现在文化素质方面的得分较低,农民自身的文化水平亟待提高。

表5 天津市人口素质(C)指标得分

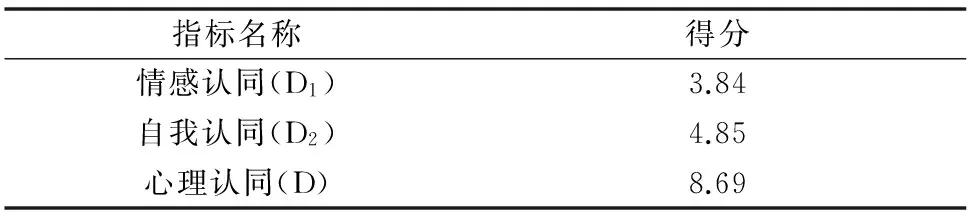

4.1.4心理认同(D)指标得分由表6可见,天津市农民情感认同(D1)、自我认同(D2)的得分分别为3.84、4.85分,加总可得天津市农民心理认同(D)指标的得分,为8.69分。随着天津市小城镇建设的逐步推进,诸多农民通过宅基地换房政策搬进高楼集中居住,然而这部分农民对自我城市人身份的认同度较低,大多认为自己依然是农民,且市民化的意愿较低,认为市民化之后会剥夺现在所享有的村集体所赋予的福利。天津市农民心理认同市民化的程度有待提升。

表6 天津市农民心理认同(D)指标得分

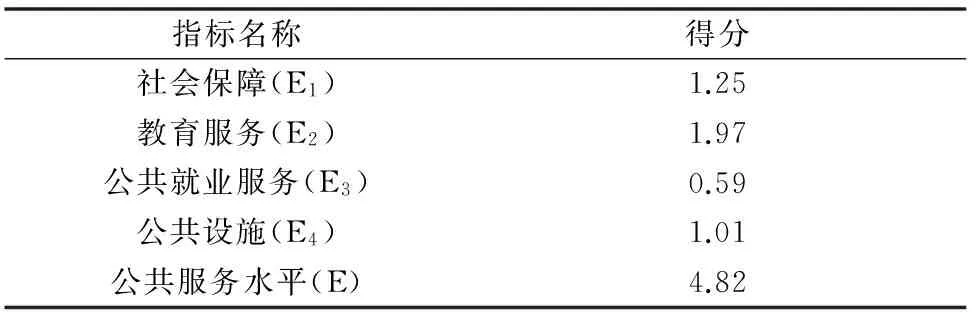

4.1.5公共服务水平(E)指标得分由表7可见,天津市农民社会保障(E1)、教育服务(E2)、公共就业服务(E3)及公共设施(E4)的得分分别为1.25、1.97、0.59、1.01分,加总可得天津市农民生存基础(A)指标的得分,为4.82分。天津市农民在享受的公共服务水平方面,公共教育服务水平最高,天津市农民的子女在城镇完全享受义务教育。但天津市在公共设施建设上的投入力度不够,其在公共设施上的得分较低,表明城镇化建设为农民市民化提供的硬件设施条件尚不完善。天津市农民在社会保障和公共就业服务方面的市民化程度也不高,难以享受与市民均等的社会保障和就业服务,这也成为农民市民化的重要掣肘。

表7 天津市农民享受的公共服务水平(E)指标得分

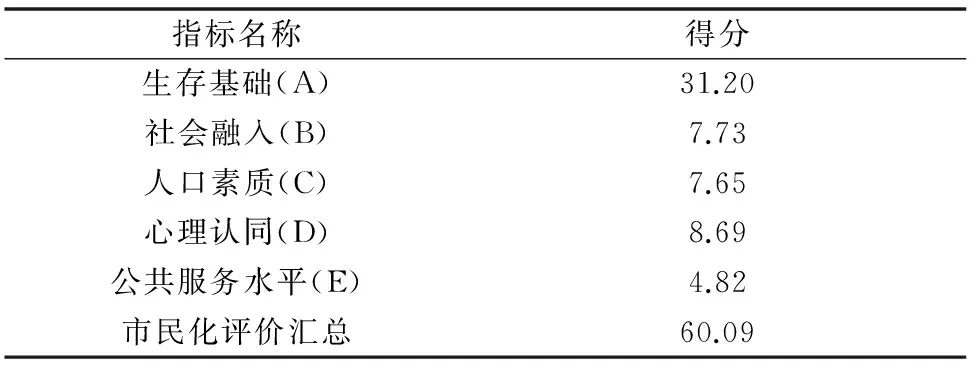

4.2 天津市农民市民化指标评价汇总得分

通过对5个一级指标进行汇总得出天津市农民市民化水平的综合评价得分,为60.09分,即2015年天津市农民市民化水平为60.09%(表8)。近年来,随着城镇化建设的不断深入推进,天津市以示范小城镇为载体不断提升城镇化建设水平,截至2015年常住人口城镇化率为82.64%,已达到世界发达国家城镇化水平。然而由于受固有城乡二元体制的影响,天津市农业转移人口并未完全享有与城市居民同等的权利,农民所享受的公共服务水平不理想,且天津市农民与城市居民的社会融入程度不高,在主观上他们对自己的市民身份认同度亦不高。本研究通过构建农民市民化评价指标体系并对天津市农民展开实证调查研究发现,其市民化水平为60.09%,滞后于城镇化水平22.55百分点。这表明天津市的城镇化建设规模虽然在不断扩大,但是在以人为核心,注重提升城镇化质量方面确实存在一定的弊端;天津市农民在生活模式、行为方式、价值观念等方面的城市化水平不高,亟待通过提升人口素质、促进社会融合、均等化公共服务等方式提升农村转移人口的市民化水平。

表8 天津市农民市民化水平综合评价得分

5 结论

农业转移人口市民化是新型城镇化的关键与核心,然而市民化不是单纯的身份改变,更重要的是在人口素质、生活方式、价值观念态度等方面实现向市民的转变。本研究从经济、社会、心理、人口素质等多个角度设计农民市民化的评价指标体系,并以天津市为例对农民市民化评价指标体系进行实证检验,证明该体系具有一定的合理性和适用性,可以为其他地区农民市民化水平评价提供借鉴参考。

参考文献:

[1]赵毅. 新型城镇化背景下城郊农民市民化的研究——以滨州高新区为例[D]. 济南:山东大学,2015.

[2]朱巧玲,甘丹丽. 新型城镇化背景下农民市民化评价指标体系的构建[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2014(5):10-16.

[3]姜作培. 农民市民化必须突破五大障碍[J]. 中共杭州市委党校学报,2002(6):83-85.

[4]文军. 农民市民化:从农民到市民的角色转型[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2004,36(3):55-61.

[5]郑杭生. 农民市民化:当代中国社会学的重要研究主题[J]. 甘肃社会科学,2005(4):4-8.

[6]葛正鹏.“市民”概念的重构与我国农民市民化道路研究[J]. 农业经济问题,2006(9):63-67.

[7]陈殿美. 城镇化进程中江苏农民就地市民化综合评价研究[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2013.

[8]萧鸣政. 人员素质测评理论与方法[M]. 3版.北京:中国劳动社会保障出版社,2005.