脑电双频指数监测在ICU患者行经皮扩张气管切开麻醉中的应用

邵杰 张碧波 李斌 龚菊 顾晓蕾

(江苏省常熟市第二人民医院ICU江苏 常熟215500)

经皮气管切开术于1985年首次被国外报道[1],并于上世纪90年代引入我国。由于较传统的气管切开方法创伤更小、更快速、安全,已经被许多ICU作为常规技术项目应用。但即便减小了手术创伤,整个气切过程仍然对患者有较大的刺激,可引起患者血压、心率及氧耗的改变,因镇静引起患者的躁动也可能产生不良后果。既往在气切操作过程中,操作者通过患者对外界刺激的反应对麻醉药物进行调节,具有主观、滞后的特点,也容易导致麻醉过浅或过量。本研究拟在经皮扩张气管切开的过程中监测BIS并据此对麻醉深度进行调节,通过观察操作过程中患者生命体征的变化,总的镇静剂用量以及麻醉相关的不良反应,探讨与传统麻醉方法的优劣

1.材料和方法

1.1 一般资料

选择2016年2月至2017年11月入住常熟市第二人民医院ICU治疗并性经皮扩张气管切开的患者50例患者,其中有男性患者22例,女性患者28例,年龄在30~83岁之间,入选者均合并呼吸衰竭且无意识障碍,术前已气管插管机械通气至少一周而预计短期内无法脱机。术前所有患者均已接受镇静镇痛治疗,予BIS监测,测量值在61~84之间,保持在合理镇静范围内,呼之能准确应答。患者随机分为两组,A组为对照组,B组为BIS组,两组患者的年龄、性别、术前BIS及体重指数相比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2 气切方法

两组患者术前及术中均常规对心电图波形、无创动脉血压、指脉氧饱和度、心率进行监测。患者肩部垫高,头充分后仰,暴露颈部,常规消毒铺洞巾,取气管第2~4软骨间隙为穿刺点,利多卡因局麻后,切开一长1~2cm的纵行切口。在纤支镜直视下,见到穿刺针进入气道后,将外套管留在气道内,并拔除穿刺针,经由套管置入导引钢丝后拔除套管,在保证导丝位置的情况下使用牛角型扩张器,顺着导丝逐步扩张切口,退出扩张器,顺导丝置入气切套管,拔除导丝并对套管气囊充气,固定。

1.3 麻醉方法

A组患者术前常规给予静脉注射芬太尼2.0μg/kg,丙泊酚1.5mg/kg,待患者意识消失后开始气切,如麻醉不足,则酌情追加丙泊酚,此后丙泊酚以3mg/kg·h的速度泵入维持,如术中患者有体动时,每次追加丙泊酚0.5mg/kg。B组患者术前同样给予芬太尼2.0μg/kg,丙泊酚1.5mg/kg,直至BIS到达40~60的范围内,如剂量不足,则追加丙泊酚,然后以3mg/kg·h的速度泵入维持,术中观察患者BIS波动,BIS大于60时,按每次0.5mg/kg追加丙泊酚。两组患者术中如出现血压下降超过基础值的20%,给予多巴胺维持血压,如患者心率或血压上升超过基础值的20%,首先予增加丙泊酚剂量,如无效,则给予乌拉地尔或艾司洛尔治疗。

1.4 观察指标

分别记录静脉麻醉前(T1),切皮时(T2),牛角扩皮时(T3),插入气切套管时(T4)的的平均动脉压(MAP)、心率(HR)、BIS数值以及是否出现血压剧烈波动,体动或是呛咳等不良反应,并在术后询问患者有无术中知晓。

1.5 统计学方法

采用SPSS19.0统计软件进行分析,计量资料采用均数±标准差±s表示,计数资料使用χ2检验,组间比较采用独立样本资料t检验,组内比较采用重复测量设计方差分析,P<0.05有统计学意义。

2.结果

两组患者的性别,年龄,体重指数经比较,无统计学差异(P>0.05)。

两组患者在四个观测时间点的心率及血压见表1。两组患者同一时间点互相对比,在T3时,B组的MAP显著高于A组(P<0.05),T4时,B组的心率也显著高于A组(P<0.05)。同组内与T1比较,A组及B组的MAP在T2、T3、T4均明显升高(P<0.05),A组及B组的HR在T3、T4显著升高(P<0.05)。

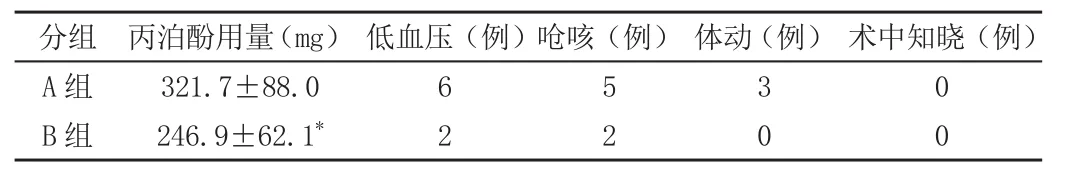

两组患者丙泊酚用量及不良事件的比较见表2。A组的丙泊酚用量较B组多,两者比较有统计学差异((P<0.05),两组比较术中与麻醉相关的不良事件,A组显著多于B组((P<0.05)。

表1 两组患者四个时间点记录的血压及心率

表2 两组患者丙泊酚用量及术中不良事件

3.讨论

经皮气管切开作为重症监护病房的一种有创操作操作,对于术的镇静管理要求较高。既往在临床工作中依靠患者的体动、血压以及心率的波动判断麻醉深度的方法,既缺乏连续性、即时性,同时也容易收到各项治疗的影响。有研究显示,在传统方式中,仅70%的患者术中麻醉能维持在理想范围[2]。

自1997年被FDA批准用于监测麻醉深度和镇静水平[3]至今,BIS已被临床广泛应用。BIS能够通过具体数值的波动,实时反映患者大脑皮层的活动,当BIS值低于53时,99%的患者意识消失,而在63时,对应的比例大约为95%[4]。目前绝大多数的研究都认可,术中患者合理的BIS范围在40~60之间,在这一范围内,能够避免患者术中知晓以及延迟的苏醒[5]。在我们的研究中,同样以40~60作为术中麻醉的合理范围进行镇静调控。

丙泊酚镇静深度易于控制并维持,在停药后患者意识恢复迅速,此外,BIS的数值与丙泊酚镇静深度之间的相关性较高,对于术中麻醉的监测较为精准,因此我们选择丙泊酚作为本研究的麻醉用药。

结果显示,两组患者在术中均有不同程度的血压及心率波动,其中B组在T3时MAP及T4时的心率显著高于A组(P<0.05),但总体来看,术中的不良反应却是A组显著大于B组,且丙泊酚用量也较B组明显更多。A组的传统观察方式,需要患者对术中刺激做出反应,并出现相应的临床表现后,医师凭借自身主观判断开始调整药物,容易在术中出现镇静不足或过量情况,导致患者生命体征波动及丙泊酚用量的增加。相反,B组患者在术中能实时监测BIS变化,在患者尚无临床表现时,医师即可通过BIS数值的变化趋势及时给予干预,使得患者术中麻醉更为平稳,丙泊酚用量更少。

我们发现,B组中仍有部分患者出现了不良反应,我们考虑原因有:(1)外科手术所引起的疼痛反射不经过大脑皮层,而BIS所监测的信号恰恰来源于皮层,体动反应出现时,BIS变化相应的滞后,这使得BIS无法做对体动反应进行准确的预估[6];(2)BIS数值是通过一系列计算得出的,这个过程大约有30s的延迟,此外,实际操作中医师对何时调节丙泊酚剂量有不同的认知,再考虑到药物起效或代谢时间的因素,在实际操作中可能会出现短时间内麻醉过深或过浅的情况发生,因此有人在研究中将BIS设定的目标范围适当缩窄,以避免上述情况的发生。目前临床上已应用BIS指导下闭环靶控输注丙泊酚,该方法通过监测患者的BIS数值,通过一系列的分析计算,进而自动调节丙泊酚的输注速度,相较由医师手工调控能更好的维持血流动力学的稳定并保持理想的镇静深度[7]。

综上所述,应用BIS监测经皮气管切开过程中的镇静深度,进而指导麻醉药物使用,能减少麻醉相关的不良事件,避免麻醉药物过量应用,是安全并可靠的。

】

[1]Schachner A,Ovil Y, Sidi J, Rogev M, Heilbronn Y, Levy MJ. Percutaneous tracheostomy-a new method. Crit Care Med.1989;17:1052-1056.

[2]张玉勤,郭颖强,杨宗林. 两种通气方式对老年高血压患者腹腔镜手术中应激反应的影响[ J ]. 陕西医学杂志,2012,41(6):671-673.

[3]陈斌,刘斌. 全身麻醉深度监测研究的新进展[ J ]. 国际麻醉学与复苏杂志,2004,25(5):298-301.

[4]Iannuzzi M,Iannuzzi E,Rossi F,et al. Relationship between bispectral index,electroencephalographic state entropy and effete-site EC50 for propofol at differente clinical end points[J]. Br J Anaesth,2005,94(5):613-616

[5]Lekmanov AU,Karpovich SV,Mikhailov EV,et al.Assessment of a hypnotic component on the basis of BIS monitoring during balanced anesthesia in children[J].Anesteziologiia I Reanimatol,2007,12(1):15-16.

[6]Hsu WH,Wang SS,Shih HY,st . Low effect - site concentration of propofol target-controlled infusion reduces the risk of hypotension during endoscopy in a Taiwanse population[J].Journal of Digestive Diseases, 2013,14(3):147-152.

[7]Puri SD,Mathew,Biswas T,et al . Amulticenter evaluation of a closed-loop anesthesia delivery system:a randomized controlled trial[J]. Anesthesia and Analgesia,2016,122(1):106-114.