“操作”还是“行事”

——基于《言语行为》中operant内涵的翻译批评

刘晓萍

(天津外国语大学 英语学院, 天津 300204)

斯金纳的《言语行为》已经出版了60余载。自1957年问世以来,学界对其批判声不绝于耳,既有来自语言学界如乔姆斯基“摧毁性的书评”[1]253,也有来自行为主义学者阵营内部对其脱离语言和人类本质的、极端激进的言语行为理论的质疑[2-6]。这部历经23载的集大成之作之所以成为众矢之的,原因除了其晦涩的写作风格[7-8]之外,最主要的莫过于批评者对《言语行为》一书的误读,尤其是对其核心概念的曲解[9]。书内术语“离奇古怪”[10]15,造成费解在所难免。斯金纳指出,误读《言语行为》的原因主要有两个:一是拘泥于词义与句法的分析方法,二是缺乏对“行事分析的专业理解”(a technical understanding of an operant analysis)[11]379。可见,对operant一词内涵的解读及其具体的发生过程是正确理解《言语行为》的关键。尽管国内外掀起了基于《言语行为》的理论及应用的热烈探讨,却鲜有针对言语行事本体的研究。国内现有文献对operant一词的翻译主要是“操作”,而陈国华和杨华[12]译为“行事”。笔者认为“行事”译法更符合斯金纳的本意,并就此展开讨论。

一、《言语行为》要略

《言语行为》的成书动机可以追溯到1934年,当时怀特海向对行为主义深信不疑的斯金纳提出了挑战:如何用通过动物实验得到的行为主义理论解释人类的言语行为。受此启发,斯金纳开始构思言语行为的理论体系。其言语行为思想发展的重要时期可见《赫弗尔林笔记》(HefferlineNotes)、《威廉·詹姆斯讲稿》(WilliamJamesLectures),以及《心理学原则》(PrinciplesofPsychology)书中“社会行为”(Social Behavior)一章[13]88。《言语行为》最终成书于1957年,1992年、2014年先后再版。在斯金纳看来,结构主义对词、句等语言单位的分析只关注语言形式本身,无法揭示人类言语行为的实质[14]2,于是他回避了传统语法以及当时在美国盛行的结构语言学分析语言的方式,而是把人类言语看作一种行为,将其纳入行为心理学考察的范畴。《言语行为》秉承斯金纳行事行为主义(Operant Behaviorism)的核心思想,从行为过程的角度对言语行为进行重新定义和分析,是斯金纳在其行为主义理论体系下分析人类言语行为的开创性尝试。斯金纳探讨的言语行

为范围广泛,既包括有声(vocal)言语行为,也包括诸如书面语言、手势语言、符号语言等在内的无声(non-vocal)言语行为。他主张运用函数分析(functional analysis)的方法研究言语行为。具体来讲,他以外界刺激的强化因素作为自变量(an independent variable)、个体发生言语行为的可能性作为因变量(a dependent variable)考察言语行为的函数关系。在行事行为框架下,斯金纳为言语行为创造了颇多新鲜术语,如祈令(mand)、反照(tact)、回声(echoic)、自我附着(autoclitic)等,这些都是言语行事的具体体现。

若要分析哪种译法更加符合operant本义,首先需要了解几对核心概念的关系,如行为与行事、言语行为与言语行事、言语行事与言语反应,下面依次阐释。

二、行为与行事

行为主义心理学由美国心理学家华生(John Broadus Watson)创立,主张采用客观的方法研究人类行为,从而预测并控制有机体的行为。斯金纳的行为主义思想深受华生、巴普洛夫等的影响。在巴普洛夫提出条件反射理论之后,心理学最重要的发现是斯金纳的行事条件作用[12]120。

虽然斯金纳从未告诉我们operant一词的灵感源于何处,但是依照其自传以及当时的时代背景,我们似乎可以窥探operant的来源——拉丁文和物理学界的操作主义(Operationism)。斯金纳深谙拉丁文,在中学和大学都学习过拉丁文,并且曾经用拉丁文写作。根据《牛津英语词典》(OxfordEnglishDictionary,下文简称OED),operant可以用作形容词在心理学领域使用,其含义为“通过其自身后果产生的强化或抑制效应来调整行为”;作为名词指“行为的一种,它不是对先行刺激的反应,而是有机体方面某种最初自发的事情,它作用于或影响环境,从而产生能强化或抑制该行为再次出现的后果”。该词在英语中最早出现于中世纪晚期,源自拉丁语 operant-,意为“正在从事着的”(being at work),谓词为 operari-。笔者也查阅了塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)的《英语大辞典》,operant词条下只显示其形容词词性,意为“有能力产生效果的”(having power to produce any effect),当时还未有名词义项。

斯金纳正是沿用了“行事”一词拉丁语的含义,将其用作形容词与名词。另外,斯金纳的行为主义思想也受到当时流行的操作主义的影响。对于物理学家布里奇曼(Percy Williams Bridgman)的操作主义思想,斯金纳认为:“操作主义的态度,尽管有其不足,但在任何科学中都是一件好事,尤其是在心理学中,因为心理学存在大量古老及来源不科学的词汇”[15]271。正是从心理学术语的问题出发,斯金纳构建了庞大的新的行为主义术语体系。同时,操作主义的研究方法也给斯金纳以启示。操作主义认为知识仅仅是人们所进行的种种测量观察以及记录、运算的操作结果,与其分析客体与实体,不如分析行为[16]。受此影响,斯金纳也主张从外在的行为角度开展研究,并对其继承和发展。

斯金纳从行事角度对行为进行分析始于20世纪30年代初期,其博士论文对反射的行为主义进行分析,体现了行事行为思想的萌芽。随着对行事行为认识的加深,他又产出了更多的学术成果[17]。1934年,他撰写了两篇论文以待发表,其中一篇提及了不受诱发刺激而产生的反射类型。该文引发了科诺尔斯基(Jerzy Konorski)和米勒(Stephan Miller)对此问题的讨论。他们与斯金纳分享了一个有趣的实验现象:如果实验狗在遭遇电击弯曲狗爪后可以获得食物,那么之后即使实验狗不经受电击,它依然试图通过弯曲狗爪来表示饥饿以求食物。这个实验似乎为斯金纳的行事行为现象提供了佐证[11]377。1937年,斯金纳完善了该文,并以《两类条件反射:兼答科诺尔斯基和米勒》(TwoTypesofConditionedReflex:AReplytoKonorskiandMiller)为题发表[18]。在文中,他首次将行为区分为两类——应答行为(Respondent Behavior)与行事行为(Operant Beha-vior),这是斯金纳第一次正式使用operant一词。斯金纳对“行为”的定义是“一个有机体正在做的事情,或者更准确地讲,是一个有机体被另一个有机体观察到正在做的事情”[19]6。应答行为强调先行刺激,由刺激引发有机体做出反射和行为,即巴普洛夫的经典条件反射;行事行为强调“行为作用于环境以产生后果”[20]65。应答行为中的应答强调刺激作用于有机体并引发结果这一状态。相比之下,作为行事行为的行事强调对环境产生效果,带来强化刺激(reinforcing stimulus)。行为包括行事行为,是行事行为的上义词,二者是包含关系;行事是行事行为的单位。

三、言语行为、言语行事与言语反应

斯金纳对言语行为的理论体系进行了系统分析,《言语行为》的开篇就简要说明:言语行为是通过他人的中介而得到强化的行为[14]2。后在第八章“言语行为定义的阐释”一节中作了进一步的描述[14]226:

言语行为的核心是对听者施加的特殊条件。言语行为由言语环境制约和维持——人们按照社会成员行为的惯例,对行为以某种方式作出反应。这些行为惯例,以及由此带来的言者与听者间的互动构成了我们此处所说的言语行为现象。

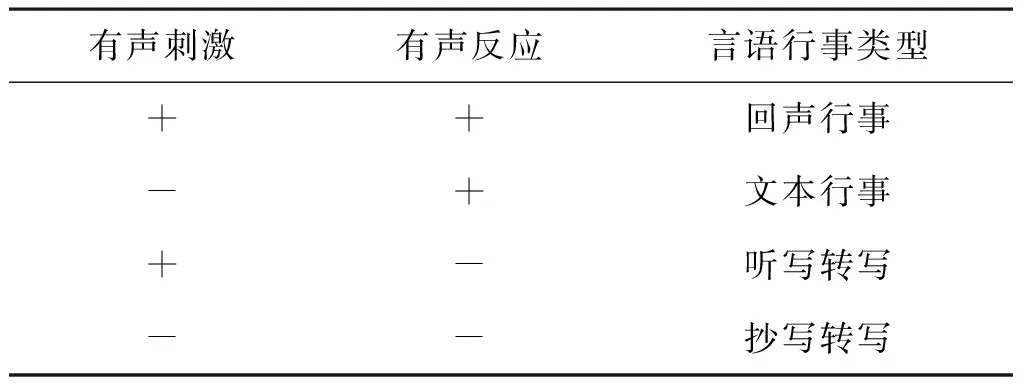

言语行为属于行事行为,言语行为的单位是言语行事(verbal operant)[14]20。斯金纳对言语行事的分类和定义进行了详尽阐述。他将言语行事分为七类:祈令(mand)、反照(tact)、回声行事(echoic ope-rant)、文本行事(textual operant)、转写(transcription)、言内反应(intraverbal operant)和自我附着(autoclitic)。祈令即祈使、命令之意,主要是指在刺激短缺(deprivation)或厌恶性刺激(aversive stimulus)的条件下所产生的、使听者付诸相应强化后果的言语行事。例如,“牛奶!”可以使听者拿来牛奶,这就是祈令。反照是指由于接触外部环境的刺激——对象、事件,或对象与事件的特征——而被触发的言语行事。例如,看到牛奶的图片触发出“牛奶”一词,是反照;看到红色的墙触发出“红色的”,也是反照。刺激及反应可以是一一对应的,依据其有声(vocal)与否可以划分如下:回声行事、文本行事、抄写转写和听写转写(见表1)。回声行事,顾名思义,是指在言语刺激下发生的、与刺激声音形式相似的有声反应。文本行事是指在文本刺激(书面或触摸)的条件下产生的与刺激一一对应的有声言语行为。与刺激一一对应的反应也可以是书面的转写,包括听写和抄写两种。言内行事的刺激与反应之间不存在一一对应的关系。言内行事包括阅读理解、对话、问答等,被视为最广泛的行事行为[21]。自我附着需要附着在其他言语行事上,对其他言语行事作进一步的描写、修饰、限定、量化等。例如,“我看见杯子”这个句子包含“自我附着”和“反照”两个言语行事。“杯子”是由物理环境的实体触发的反照,“我看见”用来附着在“杯子”这一反照上,它是对反照“杯子”的描写。

表1 斯金纳的刺激与反应一一对应情况下的言语行事分类

(注:+表示存在该项特征,-表示特征缺失)

除了针对言语行为与言语行事进行阐述之外,斯金纳还在《言语行为》中引入了反应(response)的概念。言语行事是抽象的单位,而言语反应则是言语行事的具体表现形式。它可以是具体的音位、单词、短语等[22]833。斯金纳对于言语行事与言语反应之间的关系评述如下[14]186:

(言语行事的)这些功能关系只是出于分类机制的需要,这里讲的功能关系好比语法的分类机制。它不是对反应形式的划分,因为单凭形式我们无法将反应归类。Fire可以是(1)“开火”,即对行刑队的祈令;(2)“火”,即对火灾的反照;(3)对“举枪,瞄准(ready, aim)”等刺激的言内反应;(4)回声反应;(5)对适切言语刺激的文本反应。

简言之,同一类型的言语行事存在多种不同的言语反应,同一形式的言语反应也可以表示不同类型的言语行事。

四、言语行事三相依存分析

大体上讲,斯金纳在儿童言语行为和成人言语行为的刺激控制问题上有着不同的看法。由于很难发现儿童咿呀学语过程的先行刺激,在斯金纳看来,不必研究此类刺激,而控制成人的言语行为,先行刺激的研究至关重要[14]31。儿童不需要任何刺激而发出/b/、/ɑ:/、/e/的声音,因此,对于儿童的言语行为的强化,只需要等待它的发生。相比之下,成人的言语行为是一种三相强化依存(a three-term contingency of reinforcement),“特定的刺激出现后,一般是特定的反应,之后一般是特定的强化”,刺激、反应与强化这三项构成了链条关系[14]。

从根本上讲,行事分析就是对三相依存的分析,是对环境事件(先行刺激和后续强化)与有机体行为之间功能关系的研究[14][23-24],“言语行事分类的依据是言语团体维系的强化依存关系”[14]379。不同的先行刺激引起不同的言语反应,不同的反应又带来特定的强化,一并构成不同的言语行事。例如,上文提到的fire一例,如果是面对判处死刑者,发出“Fire”,表示“开火”,行刑队执行命令——“死刑者、开火、执行开火”构成的强化依存关系表示“祈令”这一言语行事。同样的fire,如果是看到火灾,言者发出“Fire”,表示“火”,听者可能会循声张望,准备躲避——“火灾、火、逃跑”构成的强化依存关系表示“反照”这一言语行事。可见,先行刺激、反应、强化三者之间有其特定的依存关系,在不同刺激下产生不同的反应,不同的反应又带来听者的不同强化手段,这种特定的依存关系构成言语行事分类体系的标准。行为主义者习惯使用函数表达式来表示刺激与反应之间的关系。斯金纳也不例外,其行为函数关系表达式为

R=f(S,A),

式中,R表示反应强度(response),S表示刺激(stimulus),A表示任何影响反应强度的条件(any condition affecting response strength),例如遗传、情绪、内驱力都可以对反应强度造成影响,这些就属于A,也叫“第三变量”(third variables)[11][17]。反应强度也就是作出该反应的概率,反应概率可以归结于控制变因出现的数量和频率,这种函数关系对包括言语行为在内的一切行为概莫能外。这也解释了斯金纳为何不惜笔墨,用《言语行为》全书超过一半的篇幅来挖掘环境变量的原因(参见该书二至四部分)。斯金纳在书中以“请人拿面包”的祈令为例说明了这一函数关系[14]37。首先,有听者在场,增加了言者发出祈令的概率。言者发出祈令:“请给我面包!”(Bread, please!)对听者产生行事功能,听者于是递来面包。面包呈现在言者面前强化了言者的祈令行事,增加了言者未来使用该祈令行事的概率。除了重视先行刺激对言语行事的影响,斯金纳也重视其他环境因素,如听者数量的多寡、听者如何提供言语提示等[14]227-292。这些正是斯金纳对言者进行强化从而提高言语行事概率的方法和途径。可见,斯金纳十分强调外部环境对言语行事的塑造和制约作用,这也为教育和学习理论的发展与应用提供了宝贵的思想基础。

从上述对行为、行事、言语行为、言语行事、言语反应,以及言语行事的三相依存关系的分析中不难看出,operant强调言者的某种反应,对环境产生了结果和影响。它体现了斯金纳对包括言语行为在内的人类行为的功能性思考。笔者对《言语行为》全书检索发现,以“功能”(function)为词干的单词出现了275次(包括function、functions、functional、functionally、functioning)。那么,它是否与汉语的“操作”对应呢?下文从“操作”与“行事”的中文释义以及“操作”译法导致的误读方面进行阐释。

五、“操作”之译反思

在汉语中,“操作”的意思是“按照一定的程序和技术要求进行活动或工作”(《现代汉语词典》【操作】条),“行事”被解释为“行为”和“办事,做事”(同上,【行事】条)。“操作”强调事先设定的要求,按照要求行动;“行事”无须这样的要求。结合上文对operant所指的分析,“操作”之译与斯金纳的本意严重不符。而且,该译法会误导读者,造成读者对斯金纳行为理论的误读。

其一,把operant译为“操作”或“手段”是与“强化”概念的混淆。斯金纳在对言语行为的描述中特别强调:“听者必须严格地按照受制于条件制约的方式作出反应,从而强化说话人的行为。”[25]20强化是指通过强化物来加强某种行为的过程。如果把operant译作“操作”,读者很可能理解为听者按照社会规约对言者进行操作。学界确实有这样的误读。李绍昆这样举例解释operant conditioning(他译为“手段制约”)[26]46:他有三个都在读书的小孩,成绩都不错。为了使他们保持优等成绩,他运用了“手段制约”,以奖金作为“手段”,不能达到优等则扣发奖金。两个学期过去了,尽管课程难度有所增加,但是孩子的成绩依然不错。李绍昆的结论是孩子保持优等成绩是“手段制约”的结果。尽管他没有把 operant译为“操作”,但其实说的是一码事。此例中,若把conditioning理解为“制约”,那么是“用 operant来制约”呢,还是“对operant的制约”呢?换言之,operant是手段还是对象、是主动还是被动呢?通过上文对operant一词的剖析不难看出,斯金纳把operant视为其行为主义体系框架下行为的单位,是其重要的研究对象。因此,operant conditioning的正确理解为“对operant的制约”,而制约的手段恰恰是强化。由此可见,李绍昆错把“强化”当成了operant。上例中,operant应为孩子们的优异成绩这一行为。显然李的解释误导了读者。同样,如果上例采用“操作”译法,应该表示按照制定的奖励制度采取行动,显然也是对operant本义的歪曲。相比这两个译法,“行事”一词在汉语中不包含“设定的要求”之意,更贴近operant本义。

再举一例。《心理学大辞典》对“学习的操作条件作用说”(operant conditioning theory of learning)定义:“人类的大多数行为都是一种操作行为,是通过对行为结果的操作而建立的条件反射。”[27]这一句的两个“操作”同义吗?显然,依据上文的分析,“操作行为”本身就是一种行为,对其结果的“操作”实为“强化”。因此,为了避免读者的误解,应该将此句修正为“人类的大多数行为都是一种行事行为,是通过对行为结果的强化而建立的条件反射”。

其二,国内学界将以operate为词根的词语都译为“操作”,这种不加甄别的译法抹杀了相关术语存在意义差别的事实。《心理学大辞典》把包含opera-形式的英文(operant、operative、operation、operational、operationism)统统采用以“操作”一词开头的译法,共计26条[27]。笔者逐条考察发现,把斯金纳行为主义的相关词语纳入“操作”译法之列虽保持了术语翻译的规范性,但却是以牺牲术语概念的内涵为代价的。这里试举operationism为例,一方面说明操作主义中“操作”的本质,另一方面说明斯金纳的“行事”是对操作主义思想继承与扬弃的过程。

操作主义(operationism)主张用操作来定义科学概念的科学方法论和科学哲学。该理论于20世纪20年代产生于美国,30—40年代流行于西方,其创始人为美国物理学家、哲学家布里奇曼。他认为概念是一系列相应的操作的同义词,一切科学概念都必须用对之加以测量的具体操作过程来定义,凡不能用操作定义的概念都是无意义的,并以此界定正确的科学问题与虚假问题、形而上学与科学的界限。该理论因完全投合行为主义的物理学还原主义设想,20世纪30年代被引入心理学,成为新行为主义者的方法论基础,他们对使用的传统心理学术语都加以操作主义化,如用食物剥夺的时间来定义“饥饿内驱力”等。该理论在使心理学研究走向客观化方面有积极意义,对信息加工认知心理学有重大影响,但因其自身理论基础的局限性及过于浓厚的方法论特色,与行为主义相结合,20世纪50年代后逐渐成为心理学进一步发展的障碍[27]。

操作主义主张科学概念源自测量的具体操作,具体操作又依赖于操作者制定的测量标准。操作主义中的“操作”是指操作者通过自己亲自测量、归纳、总结,找出事物的规律。布里奇曼甚至指出应该使用第一人称“我”来汇报操作结果。斯金纳坚决批判这种“唯我中心论”的思想[16]。在他看来,实验操作与反应事件是两回事。笔者认为,尽管-ant、-al、-ative这些英文后缀都既能表示名词,又能表示形容词,但是斯金纳采用了与operate形式稍远的operant,而未采用形式上更相近的operational或 operative,也是为了表明自己的“行事”与操作主义中的“操作”在本质上是不同的。福斯(Firth)曾断言“由词的同伴而知词”(You shall know a word by the company it keeps)[28]12。这里的“伴”是广义的,可以是上下文语境,也可以是社会文化语境。我们在翻译中也要考察词语的语境来确定其准确的译文。“操作机器”(operate a machine)说得通,但是“操作环境”(operate the environment)则让人不知所云。所以,对于以operate为词根的派生词,也应该具体考察其搭配、使用的来源及背景,从而找到合适的目的语译法。简单地把operant译为“操作(的)”是行不通的,既是对斯金纳思想的不尊重,也是对读者的不负责任。

六、结语

斯金纳运用行为主义心理学为言语行为构建了一个庞大的体系。言语行为强调言者自身发出的行为,强调言语对环境的影响,强调他人的中介作用,强调强化刺激的反作用。言语行为的单位是言语行事。言语行事是抽象单位,言语反应是言语行事的具体表现形式。同一类型的言语行事存在多种不同的言语反应;同一形式的言语反应也可以表示不同类型的言语行事。言语行事分析就是对先行刺激、反应和强化三相依存的分析,是对环境事件(先行刺激和后续强化)与有机体行为之间的功能关系的研究。斯金纳的operant一词体现了言者主动发出言语反应、作用于听者的行为,这一深刻的思想内涵为我们开启斯金纳的言语行事思想之门找到了钥匙,同时也让我们反思“操作”这一译法的合理性。在汉语中,“操作”表示按照要求进行活动或工作,有“按章办事”之意。显然,斯金纳的operant并不含有可循“章法”这一前提,译为“操作”违背了斯金纳的本意,同时也没有体会斯金纳未采用同样可作名词和形容词的operational或operative之类词语的良苦用心。而且,“操作”之译还容易引起读者混淆operant与“强化”的概念,歪曲行事行为思想。相比之下,“行为”和“行事”都以“行”为始,强调有机体从发出行为这一起点,通过强化刺激,再回到行为这一终点的往复过程,“行为”与“行事”的“行”字共现了二者的密切关系。上述这些特征都是“操作”这一译法所不能体现的。“行事”的译法体现了“以言行事”的功能思想,与斯金纳的言语行事功用之说如出一辙。

对operant一词译法的辨析告诉我们,对经典作品中术语的翻译需要正本溯源,立足于对原著术语深刻理解的基础之上。“基本术语是学术研究和理论构建的出发点……为了学术研究本身的精密性和准确性,我们的首要工作是对所有的学术术语(尤其是经过翻译而来的术语)进行甄别、校正,否则,就根本谈不上在学术和理论建设上有什么贡献。”[29]21因此,中国学界在经典文献的翻译过程中,一定要吃透原著、精析术语,力求翻译的科学与准确。

参考文献:

[1]Palmer, D. On Chomsky’s Appraisal of Skinner’s Verbal Behavior [J]. The Behavior Analyst, 2006(2): 253.

[2]Salzinger, K. Language Behavior [M]∥ Catania,A.C. & Brigham,T.A. (eds.). Handbook of Applied Behavior Analysis: Social and Instructional Processes. New York: Irvington, 1978.

[3]Place,U.T. Skinner’s “Verbal Behavior II”— What Is Wrong With It [J]. Behaviorism, 1981(2): 131-152.

[4]Hayes,S.C. and Hayes,L.J. Verbal Relations and the Evolution of Behavior Analysis [J]. American Psychologist, 1992(11): 1383-1395.

[5]Barnes-Holmes,D., Barnes-Holms,Y. & Cullinan,V. Relational Frame Theory and Skinner’s Verbal Behavior: A Possible Synthesis [J]. The Behavior Analyst, 2000(1): 69.

[6]Hayes,S.C., Blackledge,J.T. & Barnes-Holmes,D. Language and Cognition: Constructing an Alternative Approach Within the Behavioral Tradition [M]∥ Hayes,S.C., Barnes-Holmes,D. & Roche,B. (eds.). Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001.

[7]McPherson,A., Bonem,M., Green,G., et al. A Citation Analysis of the Influence on Research of Skinner’s Verbal Behavior [J]. The Behavior Analyst, 1984(2): 157-167.

[8]Bailey,J.S. & Wallander,R.J.. Verbal Behavior [M]∥Thyer,B.A.(ed.). The Philosophical Legacy of Behaviorism. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1999.

[9]Passos, Maria de Lourdes R.da F. B.F.Skinner: The Writer and His Definition of Verbal Behavior [J]. The Behavior Analyst, 2012(1): 115-126.

[10]王宗炎. 评斯金纳著《言语行为》(上)[J]. 国外语言学, 1982(2):15-21.

[11]Skinner,B.F. The Experimental Analysis of Operant Behavior [M]∥Reiber,RW. & Salzinger,K.. (eds.). The Roots of American Psychology: Historical Influences and Implications for the Future. New York: New York Academy of Sciences, 1977.

[12]陈国华,杨华.批判与沉默的背后——解读斯金纳的《言语行为》与乔姆斯基的书评[J].外语教学与研究,2013(1):117-129.

[13]Knapp,T.J. Beyond “Verbal Behavior” [J]. Behaviorism, 1980(2): 187-194.

[14]Skinner,B.F. Verbal Behavior [M]. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.

[15]Skinner,B.F. The Operational Analysis of Psychological Terms [J]. Psychological Review, 1945(5):270-277.

[16]骆大森.斯金纳行为主义科学哲学中的操作主义观点[J].心理科学,1982(5):20-24.

[17]Skinner,B.F. The Concept of the Reflex in the Description of Behavior [D]. Cambridge, Mass: Harvard University, 1931.

[18]Skinner,B.F. Two Types of Conditioned Reflex: A Reply to Konorski and Miller [J]. Journal of General Psycho-logy, 1937.

[19]Skinner,B.F. The Behavior of Organisms [M]. New York: Appleton-Century-Crofts, 1938.

[20]Skinner,B.F. Science and Human Behavior [M]. New York: Macmillan, 1953.

[21]Sauter,R. & LeBlanc,L. Empirical Applications of Skinner’s Analysis of Verbal Behavior with Humans [J]. The Analysis of Verbal Behavior, 2006(1): 35-48.

[22]MacCorquodale,K. B.F.Skinner’s Verbal Behavior: A Retrospective Appreciation [J]. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 1969(5): 831.

[23]Skinner,B.F. Contingencies of Reinforcement: A Theore-tical Analysis [M]. New York: Appleton-Century-Crofts, 1969.

[24]Skinner,B.F. The Evolution of Verbal Behavior [J]. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 1986(1): 115-122.

[25]Skinner,B.F. The William James lectures: Verbal Behavior [EB/OL]. [2017-03-30]http:∥www. lcb-online.org/html/11_verbal_behavior.Html.1948.

[26]李绍昆. 美国的心理学界[M]. 北京:商务印书馆, 2000.

[27]林崇德,杨治良,黄希庭. 心理学大辞典[Z]. 上海:上海教育出版社,2003.

[28]Firth,J.R. Papers in Linguistics 1934-1951 [M]. Oxford: Oxford University Press, 1957.

[29]辜正坤. 外来术语翻译与中国学术问题[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1998(4):17-22.