另一个干净明亮的地方(短篇小说)

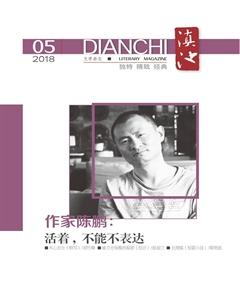

陈鹏

菜单上来了。

“卡布奇诺。橙汁加冰?”她說。

“就这两样。”他说。

“知道。”她说。

“今后不管我们在哪碰面。北京,巴黎,尼斯,马德里,巴塞罗那……随便哪里,只要有咖啡馆,只要我们坐下来。”

“只要有空。”她说。

“只要有空。”他说,“你一直很忙。”他说。

“也不一直都忙。”

“我觉得你一直都很忙,从没松下来过。”

“我这点忙比起你的忙可就小巫见大巫啦。”她说。

“这次不忙。真不忙。有大把大把时间。”他说。

“可我觉得你像发条似的。”

“还好。”他说。其实他很清楚,到法国之后操心的事情一大堆。

“喜欢巴黎,还是尼姆?”他看看四周,太阳把尼姆小广场擦得闪闪发亮。花岗石地面干净得像溪水里的鹅卵石。四层高的屋顶在教堂晚祷钟声里沉静温润。街角,一个流浪大提琴手忽然奏起美剧《权力游戏》的主题曲。一个老太太站在旁边,呆呆看着。老太太穿着素雅,戴一条美丽的珍珠项链。

“喜欢《权力游戏》吗?”他说。

“什么?”

“美剧。很好看的美剧。”

“不好意思,没功夫看这些。”

“他拉的是这部剧的主题曲。”

“好听。”

“真的好听?”他说。

她笑而不答。

“对,你要做大学者。”他说。

“又拿我开涮啦。”

“我说真的。你真要做数一数二的大学者。”

“我做不了大学者。国内到处是大学者。”

“你一条路走到黑?我说的是,你的专业。你的跨文化研究。”

“不知道。没法预测将来。”

“你会成为一个大学者的。你会的。”

“学这专业的不只我一个。”

“来巴黎三大深造读博的只有你一个。”

“你又笑话我啦。”

“没笑话你。我哪敢笑话你。”

“谁都活在当下。明天的事情,谁也没法预测。”她说。

“同意。”他说。

“但我的明天我能预测。我也许会去巴黎。”他接着说。

“也许?”

“还不能百分之百肯定——”

“你看,还是无法预测。”她说。

“我喜欢卢森堡公园。我真喜欢卢森堡公园。”他说。

“我也喜欢。有幸,我租的房间和它紧挨着。”

“多大的房间?”

“最多二十平。一个人,足够了。”

“我想去一趟卢森堡公园。”他说。

“拉得多好。”她扭头望着大提琴手。

“是啊。你看那位老太太。”他说。

“你猜他们什么关系?熟人,恋人?”她说。

“不像……都不像。”他说。“应该是一次偶然的相遇。”

侍者过来了,穿洁白的衬衫,纽扣一丝不乱;一条黑色长裤,一双铮亮的黑皮鞋。这么热的天,他纳闷他干嘛穿得如此整齐。

“真热啊。今天几度?”他说。

“三十八。”她答。

“明天,我明天真想去一趟巴黎。”

他偷偷打量她:绿白相间的长裙。白色平跟皮鞋。一定是巴黎买的鞋。国内的鞋没这式样,更没这么好看得体。她总是这么好看得体。

“几点的火车?”他说。

“7点24。”

“还早呢。还早。”

“是,还有两个多小时。”她说。

“你喜欢尼姆?”

“安静,悠闲。比巴黎好很多。”

“我喜欢尼姆。”他说。

他们所在的小广场咖啡馆几乎坐满了人。人们聚在小小的圆桌旁聊天。没人看手机。一个也没有。她说过,法国人特别喜欢聊天,这几乎是法国人最热衷的消遣。旁边桌上,两个雪白的姑娘长得非常精致,左边的高个子语速飞快,说话时连比带划。脚下地面也是雪白的,像撒过盐。是法国特有的白垩花岗石。他还喜欢空气中浓浓的咖啡香味,喜欢尼姆小城的人们慢慢悠悠、不慌不忙,喜欢它的炎热、安静和慵懒。他们是十天前来的,其间姑娘因为考试回了一趟巴黎,昨天重新赶回这里,今天又得赶回去。他独自呆了两天,转了很多地方。泉水、古罗马斗兽场、小教堂,周边静谧的小镇。他真喜欢尼姆,虽然阳光暴晒,每天气温均在35度以上。

侍者将喝的送上来了——那么多东西,一只小小的托盘居然全能装下。他托在胸前,稳稳当当地走过来。

“请慢用。”侍者说,面带微笑,法语清晰。他猜他说的就这意思。多多少少能听懂一些了。她说出一串流利的法语,面带微笑。她长大了,成熟了。成熟而优雅。

“巴黎太忙乱了。”她说,“每天7点起床,8点进学校,一直忙到下午6点才回住处。”

“自己做饭?”

“有时候自己做,有时候出去吃。学校有很便宜的饭菜。我经常上中国城买菜自己做。”

“挺麻烦的。”

“一个人,总是很麻烦。”

“没男朋友?”

“没有。”她的脸微微一红。

“该找一个。”

她羞涩地笑着,吸一口橙汁。

“博士还真不是随随便便拿的。”他说。

她又笑了。他喜欢她笑。她的笑容腼腆妩媚。她不是四年前那个瘦瘦的孩子了,似乎瞬间长大了。那时候他们因为某个文化项目在南京认识。十天前,她去戴高乐机场接的他,再陪他乘高铁赶往尼姆。他有一个全新的文化拓展项目落户尼姆。他为此准备了足足一年。说白了就是帮助一批中国民间艺人走出中国。她兼顾翻译和助手,能用英法两种语言娴熟地和当地艺术家沟通。他对她的表现相当满意。

“这次多谢你。”他说。

“客气。”她说。

“真的谢谢你,否则,我不知道怎么把这项目做下去。”

“你知道的。你心里清清楚楚。”

“清楚是清楚,”他说。“我的意思是,不会这么顺当。”

“会顺顺当当的。你做的项目一直很顺当。”

“也许吧。”

沉默。

“法国人真是闲得慌。”他说。

“悠闲,认真,优雅。但也冷漠。”

“冷漠?”

“自以为是嘛。他们有资格自以为是。”她说。

“我觉得挺好。总比没自信要好。”他说。

“我说的不是自信不自信的问题,而是——”

“自信过头?”

“可以这么理解。”她说。

“不好意思,我对法国的了解还相当肤浅。”

“也许吧。”

“我喜欢法国。”他说,“以后有机会我会来法国。”

“巴黎欢迎你。尼姆欢迎你。”

“可我不太可能一个人来——”他说。

“带上你美丽的妻子,壮实的儿子。”

“也许吧——”

“儿子几岁?”

“两岁半。准确说是两岁七个月。”

“多可爱的儿子。”

“你要看他照片?”

她点了点头。他打开手机。

“真像你!”她惊呼。

“一模一样。真的,跟我小时候一模一样。”

“所以你爱得不行。”

“是,我是爱我儿子。这种事情你完全没办法。”他说。

“你不会撂下他的。天涯海角都会带上他。”

“我承认。”

“还有你美丽的妻子。”

“你见过她照片?”

“我猜的。她一定很漂亮。”

他本想让她也看看妻子的照片,想了想就放弃了。

“漂亮我不敢说。还好吧,比我年轻16岁。整整16岁。”

她略感惊讶,但没吭声,扭头盯着一只落到近处的鸽子。它小小的紫金色头顱转来转去,不慌不忙地踱步、觅食,姿态优美。十足的法式范儿。这儿的一切都是如假包换的法式范儿。有人掰了面包喂它。它像接受舞会邀请的淑女一般走去,旁若无人地啄食。大提琴手还在演奏《权力游戏》。他忽然想起海明威的小说,《一个干净明亮的地方》。虽然这地方不是干净明亮的马德里小酒馆,但仍是一个干净明亮的地方。另一个干净明亮的地方,天空蓝得不可思议,像梦中所见。白色花岗岩地面一尘不染。每一个人都干干净净。鸽子也干干净净。敞开的服装店、咖啡馆、面包店都干干净净。6点钟的太阳强劲地照射着干干净净的一切。人们的笑容仿佛在牛奶里泡过。他已经爱上尼姆城中典型的古罗马建筑:白垩石墙面,砖红色屋顶,小小的圆形喷水池,池水清澈明亮。钟声回荡着。到处是咖啡和烤面包的香甜。就这么坐着,就这么一直坐着该多好啊。

“你会留下来?毕业以后,留在巴黎?”他说。

“不知道。”

“你应该留下来。”

“还没定呢。没任何想法。”

“必须留下来。”

“还早。真没想好。”她说。

“那就回国。找一家靠谱的公司,比如我的公司。”他说。

“谢谢。谢谢啦。”她又笑了。“未来三年的重点是,完成博士论文。”

“然后呢,三年之后,回北京?”

“我说了我毫无想法。”

“那还不如留下。”

“不是想留就能留下的啊。”

“回去,还不如留下。”

“太难啦。”

“有多难?比我跑来干这么大一个项目还难?”

“更难。难得多。”

“是吗?可我没觉得有多难。”

“那是因为你还不了解法国。那是因为你这次只管花钱,不管赚钱。”

“好吧,好吧。”他说。

“不说这个成吗?”

“我说了我想来。也许明年,也许后年。要不我把分公司开到巴黎?”

“你总是——”

“狂妄。我知道你想说这个。”

“不,我想说的是——”

“什么?”

“我也不知道我想说什么。忘了。忘了就是忘了。不记得了。”

“狂妄,”他说,“你就想说我狂妄。”

她笑了笑,喝一口橙汁。就像他每次只要卡布奇诺和橙汁一样,她每次只要橙汁。他的卡布奇诺喝一半了。他从不放糖,橙汁会给他找补一点新新鲜鲜的向她靠拢的甜味。

“为狂妄干杯。”他说。

她笑着举杯。

现在侍者绕着几张桌子奔忙。鸽子还在那里。大提琴手换了一支曲子。旋律婉转优美。他从未听过,像尼姆河里仿佛悬空的鱼儿一样婉转优美。

“前天我们去了尼姆乡下。”他说。

“是,我刚好有事回了巴黎。”

“我给你讲讲克里斯蒂娜和乔治的故事吧。”他说。

她听着,一手撑住下巴。

“克里斯蒂娜和乔治住在一个名叫鳄鱼的小村庄。克里斯蒂娜是上世纪六十年代一位诺贝尔化学奖得主的女儿,普林斯顿大学毕业的博士生。对,跟你一个量级的博士生。”

“不带这么挖苦人的啊。”

“话说克里斯蒂娜21年前从美国来到法国,在鳄鱼村附近一所艺术学校执教,她对当地的小村长乔治——一个土生土长的农民一见钟情。三个月后,克里斯蒂娜向乔治求婚。乔治说,你得想好,我一不会外语,二不会离开鳄鱼村,三,我没什么钱,也不需要什么钱。克里斯蒂娜说,除了法语我什么外语也不会,我也不会离开鳄鱼村,我也没什么钱,也不需要什么钱。他们很快结了婚。很多人惊讶不已——一个诺奖得主的女儿,怎么会嫁给一个偏远的法国南部小村庄的农民呢?”

“想走走吗?”他说。

“不太想。”

“我也只想这么安静地,什么也不干地坐着。只是坐着。”

“那我们就坐着。”她说。

“我会来法国的。”他说。

“巴黎,还是尼姆?”

“也许明年,也许后年。”

她没说话。

“比起巴黎,我更喜欢尼姆。”他说。

“谁都会喜欢尼姆。”她说。

“其实我也喜欢巴黎。”

“嘿,你有没有立场啊。”

“巴黎很美。”他说。

“一种可以预见和抓住的美。”她说。

“是的,永远的当下之美。”他说。

“带着你的娇妻和儿子来吧。”

“不提他们,成吗?”

“你说你要带着你年轻美丽的老婆以及长得和你一模一样的儿子来。”她说。

“我没说。”

“你说了。”

“我根本没说。”

“你说了。你刚才说过了。”

“我没说!”他急了。

“好吧。就算没说,你也是这么想的。”她说。

“我没这么想。”

“鬼才相信你没这么想。”

“我是没这么想。”

“鬼才相信。你会扔下你的娇妻和爱得发疯的儿子?”

他无法回答。

“你不会。绝对不会。”她说。

他没法回答。

“你明明说过了。你会来法国,你会带着妻子儿子来法国。”她说。

“我真的没说。”

“你说了,你就是说了。”

“我们在吵架吗?”他说。

她笑了,身体向后靠,“吵架?这怎么是吵架呢?我凭什么跟你吵架?我何必跟你吵架?我在聊你的梦想,你的打算。”

“你呢,我想听听你的梦想,你的打算——”

“我没有梦想和打算。”

“我不信。”他说。

“你看看你。不——信——。你挺逗的。”

“是吗?”

“你真挺逗的!”

他沉默片刻。

“你说,下次见面,大概什么时候?”他说。

“未来没法预测。”她说。

“明年?后年?”

她又轻轻摇头了。她放在桌上的手真漂亮,手腕洁白。她就坐在这里。在他面前。此刻,就坐在他面前。

“明年这时候?”

“你说过了。”

侍者优雅地为邻桌两个女孩端上咖啡,转身时冲他们笑了一下,一只手背在身后。动作优雅至极。到现在为止,他对法国的印象非常好。他喜欢离巴黎圣母院不遠的蒙帕纳斯区,喜欢沿着缓坡走向卢森堡公园,喜欢巴黎古老地铁窄小的出入口,喜欢傻乎乎的鸽子,喜欢法国人特有的优雅即便是冷漠的优雅。唯一不太喜欢的只有法国的食物,他实在吃不惯面包和咖啡,受不了他们喝的水一概是冷的。除此之外,到目前为止,一切都很好。

“我们走走?”卡布奇诺喝完了,橙汁也喝完了。他回望大提琴手。琴声暂时停下,他在擦拭琴弦。老太太不见了。他多多少少感到失望。

那就走走。她同意了,招手让侍者过来。他大步靠近,皮鞋敲打白色地面,发出清脆的咔嗒咔嗒的声音。收费盘内的账单上写着12欧元。她说,要不她请?他说,不用不用。他付了账,侍者面带微笑向他道了谢。他们离座,不约而同朝大提琴手走去。这是一个干干净净的墙角,大提琴手满面胡须,穿着邋遢,敞开的琴盒里散落了不少硬币。她弯下腰,往盒子里放了一枚一元的。他也找出一枚一元硬币,小心搁进去。他们退后几步,仔细听着。大提琴手没抬头,没看任何人,似乎超然物外,深棕色的马尾琴弦在琴身上娴熟滑动。琴声沉郁、深邃,在他耳朵里制造着犹如鸽子飞翔的幻觉。他觉得置身一个细雨微斜的舞台上。空旷的舞台,没人,没任何背景。他站着。就他一个人。站着。他想起克里斯蒂娜和乔治。想起那个孩子。那个看见黑山羊的孩子。弯弯曲曲的公路延伸、向前,进入密林又穿出密林。被遮盖然后又出现。连公路也是不可捉摸的。没什么东西是明明白白的。从来没有。这个他懂。他想起克里斯蒂娜的长外套的袖口都磨破了,露出白色线头。里面的毛线衫也挺破的,比大提琴手身上所穿的好不了多少。什么都会改变。什么都会失去。光线。琴身。孩子。大提琴手。她,他。他们都会改变并且彼此失去。

听完一只曲子,他们并肩往前走。街道很窄,光线尚未减弱,两侧石头房子质地坚硬,似乎伫立了上千年。连接房子的巷道也都是白垩花岗岩铺成的,很多地方被鞋底打磨得异常光滑。街道干干净净,两侧的店铺紧贴他们,随便抬脚、转身就能进去。店铺也干净整洁,橱窗里的鞋、皮包、太阳镜、旅行用品码放得整整齐齐。她的长裙在阳光里摇曳,裙裾微微漾开又悄悄聚拢。今天可真热啊。十天了,他晒黑不少。她呢,他觉得毫无变化,还是那么白皙清澈,像杯子里晃动的冰块。

“我后天就回啦。”他说。

“我知道。”她说。

“我说过?”

“你说过。”

“多保重。”他说。

“你还说了你想明天去一趟巴黎。”她说。

“是啊,我说过。”

“你忘啦?”

“都7点了,太阳还这么高,还这么热。”

“你明天会来巴黎?”她说。

“我想来。”他说。

“你在吗?”他又说。

“来吧。”

“我请你吃饭?”他说。

“我明天才能告诉你我到底有没有空。”她说。

“明早9点55的火车。”

“中午一点钟到。”

“对。中午一点。”他说。

“里昂火车站门口就有一家很不错的中餐馆。”她说。

“你来吗?”他说。

“中午肯定不行。”她说。

“晚上?”

“等我电话吧。我现在真的没法确定。”

“好的。”他说。

“还想去哪?”

“卢森堡公园。”他脱口而出。

她没说话,忽然站在街边,回望他。她的直发遮住半张脸。她非常漂亮。此刻,她真的非常漂亮。

“克里斯蒂娜说,她是在村口的小广场碰上乔治的。”他说。

“是吗?”

“对,就在鳄鱼村村口。半年后,他们结婚了。”

“我总在想那个孩子。”她说。

“为什么?”

她严肃地摇了摇头。

“明天傍晚,如果我们一起去卢森堡公园……”他说。

“也许行。也许不行。我不知道。”她笑了笑。

“你到底有什么急事?”他说。

“我要赶到中国城打折店买一些鸡蛋和牛奶。”她说。

“就这个?”

“中国城挺远的。”

“多远?”他说。

她笑了,“比尼姆到巴黎还远。”

他先她一步跨入阴影——街边出现高大繁茂的梧桐树,他回过头,不太看得清她了。她已走入千年来坚实不变的大理石房子布下的阴影。

“七点十分,我送你上车。”

她没反对。他们走向两旁溪流潺潺的尼姆火车站。它平整厚实的屋顶及带有弧形的圆顶小拱门在太阳下闪着金色的光。他直视它们。太热了,一丝风也没有。

■责任编辑 张庆国