马克思劳动价值论的物本位角度研究

亓占丰

[摘 要] 针对马克思劳动价值论的特点和价值论三个基本解释的分析,从物本位的角度开展了关于价值本质、价值源泉和价值尺度的研究。从自然科学角度来看,人类价值体现在人类本身的存活,因此价值本质的定义可以扩展到人类社会的各个阶段。提高效率是一种自发过程,价值源泉劳动的本质就是人类通过本能不断提高自身效率的过程。价值要计算死劳动,用劳动消耗来度量,劳动消耗可以按照一个国家恩格尔系数小于温饱线60%最后一年的人均食品消费计算。站在自然界的高度研究人类社会,马克思的劳动价值论才具有更高的科学价值和更完善的理论基础。

[关键词] 劳动价值论; 价值本质; 价值源泉; 价值尺度

[中图分类号] F014.2 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2018)03-0057-09

经济学说史上的价值论都建立在解释价值本质、价值源泉和价值尺度这三者的基础上。许成安和杨青认为,基于对这三者的不同解释,分别演化成多种不同的学说,最主要的是劳动价值论、要素价值论、效用价值论和均衡价值(价格)论四大类 [1 ]。和其他学说相比,马克思从他的唯物史观出发,在人类历史发展的视角下,通过从具体到抽象的认识和分析过程,以劳动作为价值的本质。马克思认为价值本质,或者说价值实体,是凝结在商品中的一般人类劳动,价值源泉是抽象劳动,价值尺度是社会必要劳动时间 [2 ]。

这一论断显然比其他学说更为科学,但是受限于时代背景和历史发展,马克思劳动价值论更多地关注对资本主义的批判,而对现实经济问题的解读不够,因此受到西方经济学家的诟病[3 ]。我国理论界为完善马克思劳动价值论,也进行了不懈的努力,取得了不少成就。但是这些研究仍然存在两方面的问题,有的倒向了西方经济学说,有的限定了劳动价值论的界定范围,如邹升平认为,劳动价值论应该限定于商品经济阶段,限定于研究人与人之间的关系,限定于生产劳动,等等 [4 ]。

因此,为了更全面地认识马克思劳动价值论,需要从物本位的角度对劳动价值论的三个基本解释进行重新地梳理。

正如自然科学的基础必然要符合于哲学的基本规律一样,经济学也是一样。从唯物主义的观点来看,作为经济领域的科学,经济学不应该仅从人类社会的本身出发,从人本位角度思考问题,还应该从物本位的角度出发,把经济现象与自然界各种物理现象、化学现象和生物现象进行联系,体现出经济与自然界的内在联系。站在自然界的高度研究人类社会,马克思的劳动价值论才具有更高的科学价值和更完善的理论基础。

一、价值是什么?

从哲学上来讲,价值是指客体对主体的效用或意义。一个事物由于某种性能能够满足某个主体的需要,或者对某个主体具有积极意义,对这个主体来说,这个事物就是有价值的。日常生活中大体也是在这个意义上使用“价值”这个概念。

从人类的角度来说,一个东西能被人类利用,那这个东西就有价值。而站在物本位的角度,从自然界的视角来看,能被自然界利用,人类才有在自然存在的价值。

那么,人类在自然存在的意义是什么呢?或者说人类存在的价值是什么呢?根据达尔文进化论,作为生物链中的一个环节,优胜劣汰,大自然需要的生物自然能存活下去,大自然不需要的生物,自然会被淘汰。因此每一种生物出现的价值,其实是以这种生物的持续存活为标志的。换句话说,只要这种生物能够在自然界中存活下去,就是对自然界有意义,人类也不例外。

但是这种“活着”的状态,只是一种自然科学意义上的价值,并不是经济学意义上的价值。那么,自然科学意义上的价值是否能向经济这种人类社会特有的现象转换呢?换句话说,自然科学上人类的价值与经济意义上的價值有何联系?

随着自然科学的发展,人们开始认识到人类运动和生物运动都是由低等的物理运动与化学运动发展而来,必然遵循一般的物理定律和化学定律,只是表现得更为复杂、更为奇特。

正如耗散结构学的研究,宏观系统可以分为三种:一是与外界既无能量交换又无物质交换的孤立系;二是与外界有能量交换但无物质交换的封闭系;三是与外界既有能量交换又有物质交换的开放系。生物机体是一种远离平衡态的有序结构,它只有不断地进行新陈代谢才能生存和发展下去,因而是一种典型的耗散结构。人类是一种高度发达的耗散结构,具有最为复杂而精密的有序化结构和严谨协调的有序化功能,这样我们就有了将人类、生物与自然界放在一起研究的物理基础,也有了将人类社会与自然科学相联系的基础。

仇德辉曾经以此分析价值的物理学定义,把价值最终归结为物理学的“能量”,变成了一种更加纯粹的客观价值论 [5 ]。但实际上,能量是物质运动转换的量度,存在各种形式,如机械能、化学能、热能等,是一种客观存在,和价值依托于人类或生命本身的存在有所不同。人死了,人在自然界中存在的价值就消失了。猫或狗死了,同样也没有存在的价值。但是由于物质不灭,他们本身的能量依然存在,只是由于自然界和微生物的存在,进行了各种转化,因此价值和能量并不能等同。

为了不落入客观价值论的旧有套路,也为了更简单地说明问题,假定与人类进行类比的生物是猫,我们有必要把人类和猫都视为一种宏观系统,借助耗散结构论的假设,去掉多余的干扰。我们忽略掉人类的各种社会属性,如民族、国家等,而只考虑人类的生物学属性,例如将人类与生物进行类比,以确定人类在自然科学上的价值是如何向人类社会内部转换的。

如图1所示,人和猫本身是一种宏观系统,但为了方便理解,我们在人和猫的外围画了个框,假设这个框是一种理想空间。这种空间和人类及猫本身的系统变化是一致的。

如果猫和人都是孤立系统,如图1:a所示,则猫和人所在空间与自然界既无能量交换也无物质交换,猫和人的身体细胞无法进行新陈代谢,因此死亡。

如果猫和人都是封闭系统,如图1:b所示,则猫和人所在空间与自然界有能量交换但无物质交换。这种能量可以是太阳光照射、加热、机械功传递等。由于生物只能将食物变成化学能以维持生存,而无法将没有物质的能量转换成食物用于本身生存,因此猫和人在封闭系统中,依然很快会因身体细胞无法进行新陈代谢而死亡。

简而言之,孤立系统与封闭系统的区别,就相当于一个是在保温瓶的封闭状态,只有少量空气;一个是在玻璃瓶的封闭状态,除了少量空气,又多了阳光。两者之中,生物本身都是无法存活的。

三种系统相比较,只有在与外界既有能量交换又有物质交换的开放系,人与猫才能够生存。开放系与封闭系统、孤立系统最大的区别就在于多了物质交换。所以,物质的存在是人类生存的关键因素。然而,对于人或猫而言,这些物质如果始终存在于自然界中,不进入开放系统,则没有价值。人或者猫,必须要通过某种方式,将这些物质得到,以保持自身的生存。这种方式,就是劳动,一种生理意义上的损耗。人或者猫通过劳动得到食物,让自身生存,实现自身在自然界存在的价值。

假设与开放系进行物质交换的物质是老鼠,猫抓到老鼠,老鼠被食用。“抓到”是一种劳动,要耗费体力或者脑力。老鼠被食用,目的是猫要补充曾经消耗的体力或者脑力。因此,劳动是为了猫的生存。猫的价值就体现为“抓到老鼠”这一劳动。这一价值是附着在老鼠身上的。所以,物质本身是没有价值的,通过劳动才具有价值。也就是说,无论是人还是猫,都要通过一定的动作去得到他们的食物,而这种动作必然要耗费他们的体力或者脑力,这也就是通常所说的劳动。

人类也是一样。现代人的需要各种各样,也分成多个层次,但是不管人的需要以什么样的形式存在,归根结底都是建立在生存的基础上,将其抽象出来,体现的都是人类对生存的需要。为了生存进行劳动,而不考虑具体劳动的各种形式,将其抽象出来,凝结在物质中,就形成了价值。因此价值就是凝结在物质中的无差别的人类劳动或抽象的人类劳动。这一定义并不局限于商品经济阶段,而是可以扩展到从人类成为人类以来的所有社会中。

困此我们得到一条逻辑线。从自然科学角度来看,人类存在的价值就在于他们的存活。而人类要存活,就要通过劳动获得物质,以实现在自然界中存在的价值。这一价值在自然界中是以人类的存活为体现的。在人类社会中,这一价值通过劳动获得、通过获得的物质体现,这些物质在人类社会中的生产、流转、消亡就产生了经济学,也产生了经济学的价值。

二、价值的源泉

从人类的发展史来看,最早的价值利用完全用于生存消耗,与其他生物没有本质的区别。就和猫抓到鱼或抓到老鼠一样,付出消耗的同时产生了价值。人类这种对价值的产生过程通常被称为劳动。

(一)价值的产生过程及死劳动

所谓劳动是发生在人与周边环境(包括人类世界与自然界)之间的活动。其实质是通过人有意识的,有一定目的的自身活动来调整和控制周边环境,使之发生变化,为人类的生活和自己的需要服务。

马克思把劳动分为两种:一种是活劳动;一种是死劳动,即物化劳动。所谓活劳动,是指劳动者在生产过程中脑力和体力的耗费,也就是我们平常所说的劳动创造价值的劳动。活劳动创造价值,并且产生了脑力和体力的耗费,这一耗费过程必然要消耗价值。因此,价值的创造过程必然伴随着其消耗过程。所谓死劳动或物化劳动,是指凝结在生产资料中,体现为劳动产品的人类劳动。

还是以开放系的猫为例。猫抓到老鼠,“抓”的过程就是一种活劳动。假定这种过程消耗的体力和脑力,需要吃半个老鼠来补充。余下没有被吃的半个老鼠,就是一种死劳动,用来保存猫已经付出的劳动。如果这半个老鼠让给别的猫,就伴随着价值的转移。因此,劳动创造价值,转换价值,并消耗价值,从开放猫的身上完美地体现出来。

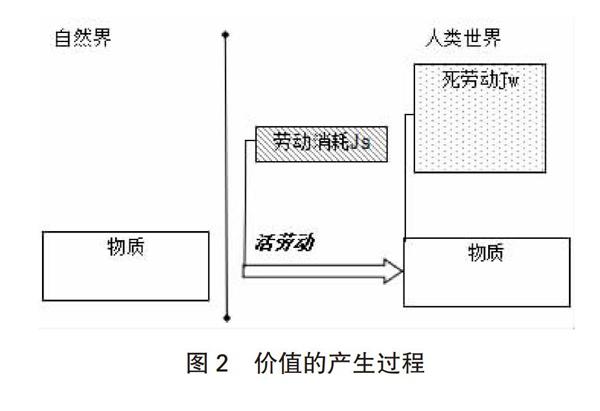

如图2所示,物质通过劳动从自然界进入到人类世界,为方便理解,如果仅考虑最原始的情况,物质(可能是一个树上的苹果)本身没有改变,但是借助劳动(将苹果摘下,劳动过程中伴随着劳动消耗Js),物质(苹果)产生了附着其上的价值(苹果进入到人类社会,拥有了有用价值,能被吃了,同时拥有了死劳动Jw——价值被保存、转移或分配),如图2雪花部分。

在人类生命的最初,由于生产力低下,人所获得的死劳动Jw往往小于Js,因此人类创造的价值,弥补不了劳动的消耗,人类过着食不果腹的生活。如图3所示。

实际上,从图2中可以看出,整个价值的产生过程从左至右包括三个步骤。第一个步骤,物质仍然存在于自然界,还未产生价值。第二个步骤,对物质进行劳动中,此时人类使用活劳动,并且产生了劳动消耗。第三个步骤,对物质的劳动完成,创造出了价值,物质成为对于人类来说有使用价值的物质。所以,死劳动就是价值在人类社会的表现形式,换句话说,死劳动就是价值,价值就是死劳动。死劳动是伴随着物质的有用价值出现的,已经表现为货币化,可以用来保存、转移和分配价值。

因此,我们可以厘清几个概念。第一,劳动消耗Js即是活劳动,伴随在劳动过程中产生。第二,死劳动Jw即是活劳动创造的价值,在人类世界保存、分配及流通。第三,价值的创造,必然伴随着物质的存在,不可能凭空产生。第四,价值的产生,以使用价值被创造出来为标志。两者伴随着物质的存在,是统一的一个整体。死劳动有使用价值,就可以在人类世界里流动。是否有使用价值,是死劳动是否存在的标准。物质是否有变化,是死劳动价值是否变化的标准。当物质有变化的时候,必然代表着其内存的死劳动的价值变化。第五,只要人活着,就会有生理机能的消耗。因此,劳动消耗Js永遠不会为零。第六,活劳动和劳动消耗是一个二元统一体,有活劳动必有劳动消耗,而有劳动消耗必有活劳动。

(二)劳动的本质是一种自发过程

从前面的推理过程来看,劳动作为价值的唯一源泉这一点没有错。但是,劳动,是一种有意识地改造和适应周边环境的过程,这一定义我们认为是有问题的。

从自然科学角度来看,这一定义还不够彻底。活劳动作为价值产生的驱动力,依然是一种有目的的行为——劳动,是人有意识地改造和适应周边环境的过程。科学是不能加入任何主观因素的。因为我们要问:人为什么会产生这种目的?劳动毕竟不是人的本能。在饥饿的情况下,当只有劳动才能生存时,人会去劳动。但是在生存可以满足的条件下,有的人愿意劳动,但也有的人会偷懒,更不要提人类历史长河当中,那么多地主、皇帝等不进行劳动的对象。

就算是和动物相比较也一样,猫捉老鼠和人找食物,这两者的目的性和主动性没有区别,都是生理机能的驱动。马克思提出了“动物式的本能的劳动”和“人类劳动”,并肯定“动物式的本能的劳动”和“人类劳动”是劳动本身发展过程中直接联系着的两种不同形式或两个不同阶段。前者是后者最初的萌芽形式及其赖以产生的基础,后者是前者的进一步发展,并是摆脱了最初本能的高级形式。还说使用和制造工具是“人类劳动过程独有的特征”,罗先德认为这是一种进化的结果 [6 ]。

这一论断没有错,但仍然只是表象。为了寻找客观的驱动力,我们继续分析价值的产生过程,当一个人进行劳动的时候,价值Jw(死劳动)是他要完成的目标,而在这一过程中,他必然要付出劳动消耗Js(活劳动)。

在生产力低下的时候,劳动者每天的劳动强度很大,劳动消耗很高,因此其努力的目标,就是让Jw>Js,即使产生的价值能够补偿劳动消耗。为了实现这一目标,出于人的本能,他必然要努力减少Js的付出或者提高劳动效率。而在产生的价值Jw始终难以大于劳动消耗Js的情况下,为了维持生存,他的努力方向只有一个,就是提高劳动效率。提高劳动效率,是人的一种自发过程,也是劳动创造价值的驱动力。换句话说,为了偷懒,人类希望能以最小的劳动消耗实现最大的劳动创造,即期待劳动消耗无穷小,而劳动价值无穷大。在这里,劳动创造与劳动消耗的比值就是劳动效率。

在自然界中不需借助外力就能自动进行的过程,称为“自发过程”或“自然过程”,如石头从山顶滚向山脚,热量从温度高的物体传向温度低的物体。提高劳动效率也是一样。一个人为了完成挖坑的目的,在不用工具的情况下需时1小时,在使用工具的情况下需时10分钟,在面对必须达成挖坑目标的前提下,他必然会使用工具,以节省时间和体力。这就是人类的自发过程,也是人类进步及社会发展的真正驱动力,是人类制造和使用工具的原因所在。

同样地,也是因为这种自发过程,才产生了自原始社会、奴隶社会一直到资本主义社会的各种社会制度。在这些社会里,地主、皇帝等不进行劳动的对象,通过占有生产资料来实现了自身劳动消耗最低,但所得价值最大的方式。

相比较而言,人类和动物的区别不在于是否主动的劳动、是否使用工具,而在于动物是在环境的逼迫下产生了类似于自发过程的行为,而人类则是出于本能地进行提高效率的自发过程。比如,黑猩猩在实验室里,能用两根竹竿接在一起,用来打下挂在它的笼子顶上的香蕉。仙人刺鸳鸟会用嘴含着仙人掌的刺去掏出藏在树皮缝里的虫子吃,在找不到现成的刺时,它还会从树上刁下一根小树枝,加以“修整”,用来掏虫子。这些行为都是受环境所迫,而不是如人类一样出自本能。进化的结果使得动物的这种被迫行为,变成人类的本能行为。这是人类和动物的本质区别。

因此劳动是发生在人与周边环境(包括人类世界与自然界)之间的活动。其实质是通过人提高自身效率的自发过程来调整和控制周边环境,使之发生变化,为人类的生活和自己的需要服务。而活劳动,不仅是劳动者在生产过程中脑力和体力的耗费,而是劳动者在任何时间内全部脑力和体力的耗费。

从公式(2)来看,劳动就是人类通过本能不断提高自身效率L的过程。从图2来看,劳动在第二个步骤完成的,而在第三个步骤中,劳动者必须对劳动过程中的劳动消耗进行补偿,否则劳动者就无法继续生存。因此,从历史过程来看,早期人类进行劳动的目的,就是为了补偿劳动消耗。

三、价值的衡量尺度

马克思认为劳动具有二重性。活劳动即是抽象劳动,而死劳动则是物化劳动。但是不管活劳动,还是死劳动,都是劳动。马克思说:“如果把生产活动的特定性质撇开,从而把劳动的有用性质撇开,生产活动就只剩下一点,它是人类劳动力的耗费……商品价值体现的是人类劳动本身,是一般人类劳动的耗费。” [7 ]

(一)死劳动是价值

活劳动和死劳动都可以化为一般人类劳动的耗费。但是马克思在计算价值量的时候,却只考虑了活劳动,而认为死劳动创造的是使用价值。生产力的变化本身丝毫也不会影响表现价值的劳动——不管生产力发生了什么变化,同一劳动在同样的時间内提供的价值量总是相同的。这样的计算意味着,在相同的时间里,猫不管是抓到一只老鼠还是两只老鼠,其价值量相同。这是不准确的。

从图2中可以看到,整个价值的产生过程分为三个步骤,第二个步骤是劳动的过程,伴随着劳动消耗,这也是物质进入人类社会产生价值的源泉。而在第三个步骤,劳动完成,价值产生,此时的物质伴随着使用价值的生成,同时也有死劳动的沉淀。死劳动作为价值的表现形式,可以用来补偿劳动过程中的生理机能消耗,也可以用来保存和转移、分配价值,使价值在人类社会里流通。而正是这种流通,产生了人类社会的经济。因此,经济学就是研究价值在人类社会中产生、分配、转移并消亡的全过程的科学。

(二)价值以劳动消耗来衡量

马克思还认为社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量。而社会必要劳动时间是在现有的社会正常生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。这实际上指的是一种工作劳动量,或者社会必要工作时间。这一点也是值得商榷的。

以猫为例来说明。猫用了一天时间来抓住一只老鼠,创造了价值;吃了一半老鼠用来补偿这一天的劳动消耗。而余下的半只老鼠,用来交换别的猫找到的可以让猫窝更温暖的布条。很明显,这只被抓到的老鼠,就是猫创造的价值,是死劳动。而死劳动中要有半只老鼠来补偿这一天的劳动消耗,也就是说,猫劳动的净价值是余下的半只老鼠。这半只老鼠作为在猫的世界中流通的价值,在各种交换、分配及消费中形成了经济。因此,价值量的度量要计算死劳动。

考察猫抓老鼠的过程,按马克思的观点,猫的价值是用它抓老鼠的那段时间,即所谓的工作时间来衡量的。但是猫在没抓老鼠的时候就没有耗费么?猫在没抓老鼠的时候就没有为抓老鼠做准备么?显然不是。因此,用工作时间来衡量劳动,必然有着不小的缺陷。如果把时间前面的“工作”限定去掉,只考虑时间。那么一只猫一天的劳动消耗(活劳动)是半只老鼠,劳动成果(死劳动)是一只老鼠,则可以认为猫创造的价值是两天活劳动的消耗。猫创造的净价值就是一天活劳动的消耗。因此价值的衡量尺度可以活劳动的消耗来度量,即用单位时间的平均劳动消耗来度量。

把猫换成人也是一样的,劳动是一种提高自身效率的自发过程,这种自发性就意味着仅考虑工作时间及工作量是不够的。劳动消耗和死劳动作为过程量,与时间变化量相對应,而不是仅与工作时间变化量或工作变化量相对应。因此活劳动的自然尺度应该是劳动消耗,价值量也就由劳动消耗来度量。

这里的劳动消耗,是指在现有的社会正常经济条件下,单位时间内人平均所需要的能量消耗。自然科学的研究表明:每一个健康的成年人每天需要6276焦耳(1500卡路里)的热量。Weir JB在世界粮农组织(FAO)、世界卫生组织(WHO)及联合国大学(UNU)联合组织里关于人类能量需要量的报告中也曾做出成人能量消耗量的建议 [8 ]。考虑到热量的测算比较繁琐,人类身体的热量来自于食品。从宏观上考虑,在计算劳动消耗时,可以按照一个国家恩格尔系数小于温饱线60%最后一年的人均食品消费计算,即这一年人平均所需要的食品消费能够最低限度地满足温饱。之所以用这个值作为计算基准,是因为每个人每一年的食品消费都不相同,多吃一点或者少吃一点都有可能,但只有在温饱线上的时候,最低食品消费是互相接近的。

四、结 论

世界经济的发展波动频繁,而经济理论的研究仍然只能说明现象,无法通过客观的规律来指导实践,因此有必要对马克思劳动价值论进行重新梳理与研究,以解决目前经济理论与实践中的根本矛盾。本文在此做出一些有益尝试,并总结出一些可供参考的结论性建议。

(一)价值作为客体对主体的效用或意义,从物本位角度考虑,马克思劳动价值论可以不局限于商品经济阶段。

(二)死劳动就是价值在人类社会的表现形式。活劳动创造价值,死劳动可以用来保存、转移和分配价值。经济学就是研究价值在人类社会中产生、分配、转移并消亡的全过程的科学。劳动的定义有待商榷。提高效率是一种自发过程。劳动是通过人提高自身效率的自发过程来调整和控制周边环境,使之发生变化,为人类的生活和自己的需要服务。劳动的本质就是人类通过本能不断提高自身效率的过程。

(三)价值作为一般人类劳动的耗费,要计算死劳动。死劳动以活劳动为尺度,活劳动的自然尺度是劳动消耗,价值量也就由劳动消耗来度量。劳动消耗是指在现有的社会正常经济条件下,单位时间内人平均所需要的能量消耗。从宏观上考虑,按照一个国家恩格尔系数小于温饱线60%最后一年的人均食品消费计算。

参考文献:

[1]许成安,杨青. 劳动价值论、要素价值论和效用价值论中若干问题辨析——兼评《劳动价值论与效用价值论的辩证关系》一文[J]. 经济评论,2008(1):3-8.

[2]冯茜. 21世纪以来国内马克思劳动价值论研究述评[J]. 经济问题,2018(2):23-29.

[3]邰丽华. 当代西方学者《资本论》研究的新趋向[J]. 河北经贸大学学报,2018(1):4-8.

[4]邹升平. 论马克思主义劳动价值论的限制条件[J]. 广西大学学报,2006(5):41-44.

[5]仇德辉. 统一价值论[M]. 北京:中国科学技术出版社,1998:28.

[6]罗先德. 马克思论制造工具在人类形成中的地位和作用——纪念马克思逝世一百周年[J]. 西北民族学院学报(哲学社会科学版),1983(1):4-12.

[7]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第23卷[M]. 北京:人民出版社,2002:57-58.

[8]Weir JB. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein rnetabolism[J]. Journal of Physiology,1949(1): 1-9.

[责任编辑:丁浩芮]

Abstract: According to the analysis of Marx's labor theory of value characteristics and value's three basic explanations, the paper has carried out research on essence, source and measure of value from the perspective of material standard. From the view of natural science, the human value is embodied in human survival itself, so the definition of value essence can be extended to all stages of human society. Improving efficiency is a spontaneous process. The essence of labor is the process that human beings continuously improve their efficiency through instinct. Value is calculated by dead labor and measured by labor consumption. Labor consumption refers to per capita food consumption calculated in accordance with the Engel coefficient of a country less than 60% in the last year. From the point of nature to study human society, Marx's labor theory of value has higher scientific value and more perfect theoretical basis.

Key words: Labor Theory of Value; Value Essence; Value Source; Measure of Value