国内外粮食价格倒挂研究

陈颂东

[摘 要] 2011年以来,我国小麦、稻米和玉米出现了全面的、持续性的顶破国际价格第一层“天花板”的价格倒挂。中国粮食国内外价格倒挂与粮食生产成本刚性上涨、最低收购价的功能扭曲和关税保护作用微弱有关,也与国际原油等大宗产品价格下跌以及人民币贬值有关。国内外粮食价格倒挂造成我国粮食产量、进口量和库存量的同时增加,影响了粮食的顺利销售,刺激了农产品走私,也导致了粮食主产区与主销区之间的价格倒挂。因此,必须通过降低粮食生产成本、完善价格形成机制、借助贸易救济措施来消除我国粮食价格的国内外倒挂。

[关键词] 国内外价格倒挂; 农业成本; 最低价格; 贸易救济

[中图分类号] F302 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2018)03-0073-10

2012年以来,我国农业面临粮食产量、进口量和库存量同时增加的反常现象。①它的出现与我国粮食供求的结构性矛盾有关,也与我国的粮食价格国内外倒挂有关。那么,究竟是什么因素导致了国内外粮食价格的倒挂?我国粮食价格的国内外倒挂有什么危害?如何消除我国粮食价格的国内外倒挂?本文尝试回答这些问题。

一、我国粮食价格国内外倒挂之势

(一)国内外粮食价格倒挂的经济学解释

国内外粮食价格倒挂是指国内粮食市场平均批发价格高于国外粮食到岸税后价格,到岸税后价格又分为配额内外到岸税后价格,两者适用的关税税率高低不同。我国玉米、小麦和稻谷的配额内关税税率为1%,配额外关税税率为65%①。一般而言,为了维护国家粮食安全和市场稳定,粮食进口国通常会以较高的关税冲抵出口国的粮食价格优势,使得到岸税后价格不低于进口国的国内粮食市场价格。如果关税后的粮食价格仍然低于国内粮食市场价格,则出现了国内外粮食价格倒挂。

根据粮食进口量是否超过关税配额,国内外价格倒挂又可分为顶破第一层、第二层国际价格“天花板”的价格倒挂 [1 ]。如果国内粮食平均批发价格高于进口配额内按低关税税率计算的到岸税后价格,称为顶破第一层国际价格“天花板”的价格倒挂;如果国内粮食平均批发价格高于进口配额外高关税税率或单一关税税率计算的到岸税后价格,即为顶破第二层国际价格“天花板”的价格倒挂②。近几年来,我国粮食进口数量均在关税配额以内,如果出现国内外价格倒挂,当属顶破第一层国际价格“天花板”的价格倒挂。例如,2014年,我国进口小麦250万吨、玉米250万吨和大米300万吨,三者合计占关税配额数量的40%,这时出现的价格倒挂,就属于顶破第一层国际价格“天花板”的价格倒挂。

(二)我国粮食价格国内外倒挂的演变

2004年,我国全面放开粮食收购市场,为了调动种粮积极性、稳定粮食生产和保护农民利益,国家决定对小麦、稻谷和玉米等实施最低收购价和临时收储政策,并先后于2005年在南方稻谷主产区、2006年在小麦主产区、2008年在东北玉米主产区启动最低收购价预案。此后,随着政府对粮食最低收购价的调整和国际市场行情的变化,我国粮食产品的国内外价格倒挂现象也会发生相应的变化。

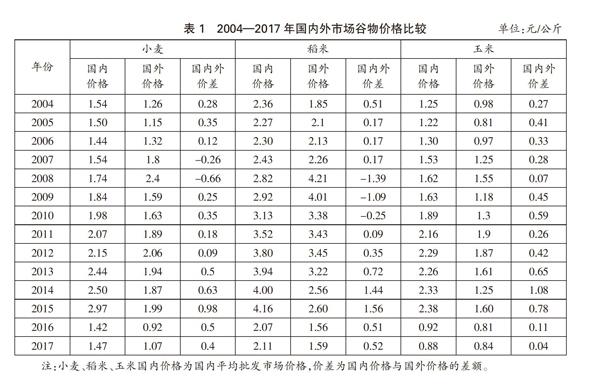

2004—2006年,我国每公斤小麦的国内平均市场价格分别比国际市场价格高0.28元、0.35元、0.12元;2006—2008年,我国小麦的最低价格低于市场价格并保持不变,白小麦、红小麦、混合小麦的最低价分别为每公斤1.44元、1.38元、1.38元;2007—2008年的小麦国际市场价格上升且超过国内平均市场价格。稻谷方面,2004年稻谷的国内平均市场价格高于国际市场价格0.51元;2005—2007年,我国早籼稻、中晚籼稻和粳稻的最低价格也维持在每公斤1.4元、1.44元、1.5元,且低于市场价格,国内外价格差额均为0.17元/公斤;2008—2010年,稻谷的国际价格高于国内平均市场价格。此后,政府逐年提高小麦、稻谷的最低收购价格,小麦、稻谷的国内价格持续高于配额内到岸税后价格,小麦、稻谷出现持续性的国内外价格倒挂。2015—2017年,小麦的最低收购价维持在2014年的水平(2.36元/公斤),稻谷的最低价格于2016年后略有下降。受最低价调整的影响,市场价格逐年走低,国内外价格差额缩小。

玉米方面,2007年之前,玉米的国内市场价格就高于国际市场价格。2008年起,随着农产品生产成本的增加,国家不断提高玉米的临时收储价格。2008—2009年,内蒙古、辽宁产区玉米的最低收购价为1.52元/公斤,吉林的为1.5元/公斤,黑龙江的为1.48元/公斤,两年间国内外价格差额分别为0.07元/公斤和0.45元/公斤。到了2013年、2014年,三大產区的每公斤玉米的最低价格提高到2.26元、2.24元和2.22元。受此影响,玉米的国内外价差扩大。2015年,国家把玉米的最低价格统一调至2元/公斤,国内外价差得以缩小。2016年,国家取消对玉米的临时收储制度,国内外价差进一步缩小①。

总体来看,自2011年起,我国小麦、稻谷和玉米的国内价格持续、全面高于配额内进口到岸税后价格。当然,由于每年的国内外价格是根据月度价格平均计算的,某一年的国内外价格倒挂并不意味着该年的每个月国内外价格均倒挂。从月份上来看,我国小麦、稻米、玉米开始出现持续性价格倒挂的时间分别为2013年11月、2013年7月和2013年7月,国内市场价格高于配额内1%关税到岸税后价格,国内价格已顶破国际价格第一层“天花板”②。

二、我国国内外粮食价格倒挂之因

(一)粮食生产成本的刚性上涨

2004年以来,我国农业生产成本持续上升,直接推动了粮食价格的上涨,致使国内粮食市场价格高于国外粮食到岸价格。2004—2014年,我国小麦、稻谷和玉米的亩均成本年均增长17.02%。其中,物质和服务费年均增长10.88%,人工成本年均增长21.62%,土地成本年均增长27.54%。另从物资与服务费、人工成本和土地成本的占比变化来说,同期,在小麦、稻谷和玉米亩均成本中,物资与服务费占比从50.6%下降到39.1%,人工成本占比从35.73%上升到41.81%,土地成本占比从13.67%上升到19.09%。并且,从2013年起,我国粮食人工成本占比为41.87%,开始高于物质与服务费用占比的40.46%①。由此可见,我国农业生产的人工成本和土地成本占比的上升和增长率的提高是推动粮食生产成本上升的主要因素。

2014年,我国小麦每公顷的生产成本比美国高202.82%,每50 公斤的生产成本比美国高14.75%;我国玉米每公顷的生产成本比美国高52.67%,每50 公斤的生产成本比美国高112.05%;我国稻谷每公顷的生产成本比美国高4.68%,每50 公斤的生产成本比美国高47.73%。其中,我国小麦、玉米和稻谷每公顷的人工成本分别为美国的18.23倍、16.81倍和6.46倍,每公顷的土地成本分别为美国的2.76倍、1.26倍和1.01倍。由此可以看出,我国小麦、玉米、稻谷的生产成本高于美国,特别是我国粮食生产的人工成本和土地成本高于美国是造成我国粮食价格国内外倒挂的主要原因。

(二)最低收购价的提高

2004年5月,国务院出台了《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》,决定全面放开粮食购销市场和价格,并对粮食实行价格支持制度。2004年和2006年,国家先后在稻谷和小麦主产区启动了最低价收购预案。在最低价格制度启动的最初几年,由于稻谷和小麦最低收购价格明显低于国内市场价格,这一最低价格预案并未执行。从2008年起,由于粮食种植成本提高(平均每年上涨8%~10%),为了弥补粮食生产成本,国家连续多年提高粮食最低收购价水平。白小麦最低收购价由2009年0.87元/斤提高到2014年的1.18元/斤,早籼稻最低价格由2008年的0.77元/斤提高到2014年的1.18元/斤,东北玉米的临时收储价格由2008年0.75元/斤提高到2014年的1.12元/斤(吉林)②。最低价收购制度是政府授权收储企业以最低价格收购农产品,因此,随着最低价格的提高,农产品市场价格一定高于最低价格,并且也一定随着最低价的提高而提高。2004年我国稻谷的平均最低收购价为0.72元/斤,2014年提高了97.22%。相应地,稻谷的平均批发市场价格由1.18元/斤上涨到2元/斤,上涨了69.49%,出现了国内外粮食价格倒挂。

(三)关税的保护作用微弱

在加入WTO 的谈判过程中,我国几乎所有的农产品价格均低于国际市场价格,国内农产品的价格优势非常明显。为了争取到更多的对制造业、服务业和金融业等薄弱产业的保护力度,我国在农产品进口方面做出了重大牺牲——承诺取消数量配额、许可证等非关税壁垒,仅使用关税调控农产品进口;承诺农产品的平均关税税率为15.2%,而当时国际农产品平均关税税率为62%;还单独承诺了对粮食等敏感农产品的进口配额,配额之内的农产品进口实行1%的低关税,超过配额的进口实行65%的高关税。而美国、欧盟、巴西、日本、挪威、瑞士和印度的农产品的平均关税税率分别为11.3%、22.8%、35.7%、41.8%、70.7%、85%和114%,最高关税税率分别为440%、48%、55%、1706%、1062%、1909%和300%。与这些国家、地区相比,我国农产品的平均关税税率和最高关税税率明显偏低。不仅如此,美国、欧盟和日本还分别对9%、31%和12%的税目农产品使用以价格自动触发为特征的保障机制。

即便如此,我国在2001年加入WTO时以1%低关税进口的谷物,在国内也难以销售,因为进口农产品的到岸价格相对于国内价格仍然偏高。然而,始料未及的是,近十年来,我国谷物生产成本大幅度上涨,国内市场价格在最低价格的支持下超过了进口农产品配额内按1%关税税率计算的到岸价格,关税的“防火墙”作用微弱,就形成了国内外粮食价格倒挂态势。我国之所以未采用高关税来提高进口粮食的到岸价格,是因为我国小麦、稻谷和玉米的进口量还在关税配额之内,不适用超配额65%的关税对进口粮食征税并借此减轻国内外价格倒挂的压力。如果我国也像印度等国那样实行高关税,可能我国粮食的国内外价格倒挂就不会出现,至少不会如此严重。

(四)进口粮食的到岸价格下跌

国外农产品的到岸价格由国际市场离岸价格、运费、保险费、进口增值税、关税、港杂费等组成。2004年以来,我国农产品之所以出现国内外价格倒挂,是因为除了国内农产品价格上涨的原因外,还有其他导致国外农产品到岸价格下降的因素。一是人民币汇率持续走高。2015年人民币兑换美元的汇率比2005年大约上升25%,相当于以人民币结算的国外粮食价格2015年比2005年下降了25%,国外粮食只能以2005年到岸价格的75%进入中国市场。二是全球通货紧缩导致的大宗商品价格下跌。2015年6月国际大米价格比2011年初下跌了40.4%,小麦价格比最高价时期2011年的下降了39.3%,玉米价格比最高价时期的2011年5月下跌了49.3%,大豆价格比2012年10月份下跌了39.2%。这一时期,国际市场价格下跌的幅度超过了国内粮食价格上升的幅度。三是全球能源价格的下跌。国际石油价格下跌,直接导致海运价格下降,进而引起农产品到岸完税价格下降。2005年5月,从美国墨西哥湾新奥尔良运往中国的大豆海运费为138美元/吨,到2015年5月该线路海运费就只相当于2005年5月的24.64%。2015年,从美国墨西哥湾到我国广东黄埔港的玉米海运费用为人民币200元/吨,相当于2014年的68.03%、2008年的30.39%、2012年和2013年的69.44% [2 ]。

三、我国粮食产品国内外价格倒挂之弊

(一)粮食产量、进口量和库存量齐增

在粮食最低收购价和临时收储价政策的作用之下,农民种粮积极性空前高涨,我国粮食产量连年增加。2004—2013年,稻谷产量从12536.3万吨增加到14253万吨,年均增加1.52%;小麦产量从9195.2万吨增加到12193万吨,年均增加3.62%;玉米产量从13029万吨增加到21849万吨,年均增加7.52%。与其同时,随着粮食最低收购价和临时收储价的不断提高,我国粮食价格也持续走高,并且还超过了国外粮食到岸价格,强烈地刺激了粮食进口。2004—2013年,我国稻谷进口从60.9万吨增加到390万吨,小麦进口从674.7万吨增加到677.3万吨,玉米进口从0.2万吨增加到340万吨。由于谷物产量和进口量超过了国内消费量和出口量,直接导致谷物库存增加,形成了谷物产量、进口量和库存量“三量”齐增的奇怪现象,表现为“洋货入市、国货入库”。2004年末到2013年末,我国稻谷库存从3893.1万吨增加到4669.9万吨,小麦库存从3882.3万吨增加到6027.4万吨,玉米库存从3655.5万吨增加到7743.5万吨。粮食庫存的增加直接扩大了收购、利息和仓储费用,加重了财政负担。根据国家粮食局测算,国家临时收储每收储1吨玉米需收储费50元,每年利息支出约137元和保管费100元 [3 ]。不仅如此,由国内外价格倒挂引起的谷物大量进口还直接冲击了我国的粮食产业,影响了粮食安全。2001年和2005年,我国谷物自给率分别为100.3%、100.9%,到2009—2014年,我国的谷物自给率下降到99.6%、99.1%、99.2%、97.7%、97.6%和96.7%①。

(二)农民卖粮难

受谷物国内外价格倒挂的影响,一方面国内粮食生产连年丰收,另一方面谷物进口激增,但国内谷物需求有限,导致种粮农民卖粮难。政府虽然指定由储备粮管理总公司以最低价收购农民余粮,但是因为粮食顺价(收储价、合理费用和利润之和)销售困难,竞价拍卖成交率低,腾出的仓库容量无法储存农民需要销售的全部粮食。对于粮食加工企业来说,出于减少购进粮食成本的考虑,在面临“稻强米弱”“麦强面弱”的情况下,他们自然不会购买国内的高价粮,而是转向购买进口的低价粮。2016年河南小麦总产量693.2亿斤,到当年8月20日,河南累计收购小麦340.4亿斤,比上年同期减少61.2亿斤,无论是政府最低价收购还是其他市场主体收购,都比上年同期明显减少,农民种粮积极性受挫。此外,农民卖粮难还通过资金链、粮食链和土地链的传导,引起一系列的连锁反应。由于粮食经纪人大量购粮后滞销,导致包括种粮大户在内的销售粮食的农民遭遇“打白条”,后者无力偿还农资经销商的赊销款,债权债务链破裂,出现信用危机。不仅如此,由于农民卖不掉粮食或收不到售粮款,下一个生产周期所需的农资购买费、耕种费用、地租等周转金没有着落,农业再生产的顺利进行受到极大的制约。

(三)粮食主产区与主销区之间的价格倒挂

受谷物国内外价格倒挂的影响,我国粮食主产区与主销区之间也出现了价格倒挂——主销区的粮食价格低于主产区。长期在粮食主产区实行最低收购价或临时收储价,并不断提高其价格水平,不仅导致了国内粮源向中储粮等国有粮食企业高度集中,而且还带动了主产区粮价的上涨,粮食主产区“政策市”特征明显。但是,粮食主销区的粮食来源渠道是多元化的,除了可以从主产区购进粮食,还可以从国内非主產区和国外购进粮食,因而,主销区粮食价格是在粮食供求关系的作用下形成的,表现为“市场市”。当国内主产区粮价比较高时,由于国内外价格倒挂,主销区会倾向于以低价从国外大量购进粮食,主销区的粮食价格自然就低于主产区的粮食价格。我国粮食主产区与主销区的价格倒挂,主要表现为玉米在东北主产区与广州等南方主销区之间的价格倒挂。2006年以来,每年都存在至少半年的玉米价格“南北倒挂”现象。如果发生持续性的主产区与主销区之间的粮食价格倒挂,将破坏统一的国内粮食市场的形成,加剧主产区的卖粮难。

(四)粮食的走私风险

在利益的驱动下,农产品的国内外价格倒挂强烈刺激着农产品的走私。农产品走私不仅偷逃税款导致国家财富流失,而且还冲击国内种植业和加工业等相关产业,损害农民利益,影响粮食安全。同时,走私农产品还存在安全隐患,对消费者的生命健康构成严重威胁。截至2014年10月,该年开展的“绿风”行动共立案侦办各类农产品走私犯罪案件557起,涉嫌偷逃税额77.2亿元,同比分别增长76.8%和45.5%。其中,立案侦办大米走私犯罪案件37起,查证涉嫌走私大米13万吨,涉嫌偷逃税额3.4亿元;立案侦办棉花走私犯罪案件48起,查证走私棉花13.9万吨,涉嫌偷逃税额5.7亿元;立案侦办肉类走私犯罪案件82起,查证走私肉类11.3万吨,涉嫌偷逃税额1亿元 [4 ]。

四、破解我国粮食价格国内外倒挂之道

(一)降低粮食生产成本

农业适度规模经营是缓解我国人多地少矛盾、发展现代农业的根本出路,也是提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率进而降低农业生产成本的有效途径。为此,应积极发展多种形式的农业适度规模经营,破解农业发展难题。首先要稳定我国农村土地承包关系,完善土地所有权、承包权、经营权分置办法。其次要规范土地经营权的有序流动。土地经营权流转不得违背承包农户意愿、损害农民权益、改变土地用途、破坏农业综合生产能力和农业生态环境。再次要加快培育和大力扶持新型农业经营主体,探索建立家庭经营、集体经营、合作经营、企业化经营等多种经营形式。最后要通过培育农业社会化服务组织、开展对新型职业农民的教育培训、发挥供销合作社的优势等方法,建立农业社会化服务体系。鼓励农村金融机构、农产品加工企业、合作经济组织、专业技术协会、专业服务公司、农民经纪人等,为农产品提供产前、产中、产后的综合服务,如生产信贷、农资供应、农机作业、农技指导、市场信息和农产品销售等。

农业科技创新是提高农业劳动生产率并降低生产成本的主要动力。新兴3R技术〔指减少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收recycle的技术〕的使用,节省了水、地、肥、料、能等的消耗量,减少了农业的物化成本。精准施肥、测土配方施肥等技术降低了20%~30%的化肥使用量和15%~20%的农业生产总成本。粮食生产的全程机械化减少了劳动力的使用,降低了人工成本。因而,必须加大对农业科研和推广的扶持力度,及时把科研成果转化为现实生产力;应大力发展农业机械化,积极推进农业全程、全面机械化;加强对新型职业农民的教育,提高他们的农业科技水平。

充分利用WTO“黄箱”政策①和“绿箱”政策①,降低农业生产成本。根据WTO规则,我国的最低收购价、临时收储价与当期生产和贸易挂钩的直接补贴属于典型的“黄箱”政策范畴。2004年以来,虽然我国最低价格不断提高,直接补贴也在增加,但我国多数特定农产品的“黄箱”政策支持还有一定空间,尽管个别年份一些农产品的“黄箱”补贴接近上限约束,如2009年的玉米临时收储价和直接补贴占农业产值的比重为5.3%。而非特定产品的“黄箱”政策支持(主要为直接补贴)的空间很大,如2014年为1.4%。因此,应充分利用“黄箱”补贴,特别是利用非特定农产品“黄箱”补贴的剩余空间来降低农产品的生产成本,包括对绿色农业生产资料的使用补贴、涉农项目贷款贴息和奖励。还要利用好“绿箱”政策,加大对农村基础设施、农业科技进步、病虫害防治、市场促销、检验服务、信息发布等的支持力度,增强为农民服务的实效,切实降低农产品的生产成本。

促进农业产业融合,减少运营成本。通过农业组织化推进农业社会化服务,通过培育新型农业服务主体和发育农业服务市场,促进代耕、代种、代管、代营的纵向分工与服务外包,扩展农业的分工经济性,同时拓宽农业经营主体融资渠道,有效降低农业经营组织的运营成本 [5 ]。

(二)改革粮食价格形成机制

针对稻谷、小麦的最低价收购和玉米的临时收储政策推动谷物市场价格上升甚至取代市场价格的弊端,近年来一直存在取消最低价格和临时收储价格制度的呼声。他们认为,只要取消了最低价格和临时收储价格制度,让市场供求来决定农产品价格,就不会出现农产品国内外价格倒挂和“三量”齐增的奇怪现象。对此,本文认为,由于农业的弱质性、公共产品属性和外部性,政府以最低价格制度来支持农业生产是世界各国的普遍做法,不能因最低价格制度存在弊端就断然取消,而应该是完善最低价格制度,这对于我国来说更具有特殊意义。我国是人多地少的发展中国家,正处于工业化、城镇化和农业现代化加速推进的阶段,粮食消费量具有增加的趋势。为了实现“谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略目标,应继续对小麦、稻谷实行最低价收购制度,充分发挥最低价格的调控功能,防止农产品生产的大幅度波动,保障国家粮食安全。对于现行最低价格收购制度的弊端,应在降低农业生产成本的同时,坚持市场化改革取向与保护农民利益并重的原则,完善农产品价格形成机制。

从长远来看,我国应改变小麦、稻谷最低价格的执行方式,借鉴美国的成功做法,把最低价格政府收购变为非政府收购。美国虽然对大多数农产品规定了最低价,但是政府并没有按最低价实际收购,而只是把最低价作为计算对农场主补贴的依据,有效地避免了最低价格对市场价格形成的干扰,市场价仍然是由市场供求关系决定。为了实现最低价格政府收购向非政府收购方式的平稳过渡,应继续保持小麦、稻谷最低收购价略微下降的态势,使偏高的最低价格逐渐与市场均衡价格趋于一致。众所周知,市场均衡价格是在有大量买方和卖方参与的市场中形成的,也就是要有均衡價格必须有足够的市场主体参与。目前,我国小麦、稻谷的多元化的卖方主体已经存在,但由于2008年以来粮食收购价的连年上涨,2010年最低价格开始高于市场均衡价格,多渠道的购销主体被迫纷纷退出,中储粮管理总公司成为市场上最大的买家。为此,应积极培育多主体经营、多渠道流通的收储市场,激活粮食购销多元化的市场主体。当然,在多元化粮食收购市场还没有完全形成之前,中储粮管理总公司还必须收购农民余粮,避免因近年来谷物市场的供过于求而造成新一轮的价格过度下跌和农民“卖粮难”的困境。在这期间,市场扭曲的程度会逐渐减小,收储的粮食数量和财政支出可能还要增加,这是必须付出的代价。当多元化的市场买方主体形成,即健全的粮食市场和真正的市场价格形成后,中储粮管理总公司便可全身而退,由市场供求来决定价格。当农产品的市场价低于政府规定的最低价时,对二者的差额进行价外补贴。这样,农产品市场上既有商品供求决定的市场价格,又有政府的最低价格,最低价格不影响市场价格的形成。

我国最低价格的确定,遵循的是“成本加基本收益”和“成本加合理利润”的定价原则①。据此制定的拖市价,必然高于市场长期均衡价格。2008年以来,随着农产品生产成本特别是人工成本和土地成本的持续上涨,国家为了弥补生产成本并保证农民合理的利润水平, 2015年之前最低价格也在不断上调。政府设置最低价格的最初目的是通过最低价格的“保底”作用来避免市场价格的大起大落,防止粮食市场的波动,当市场价格低于最低价格时,政府以价外补贴的方式补贴生产者。而我国随成本调整最低价格的操作方式却使最低价格的调控市场功能演变为保障农民收入的补贴功能。因此,应消除最低价格的“保收入”成分,让最低价格恢复“调控市场”之本。我国应在降低农业生产成本的同时,降低农业生产中的收益水平,让最低价格托住生产成本的底,保证农民的基本收益而不是超额收益,进而降低最低价格、市场价格并降低国内外价格倒挂的程度。同时,也要向美国等国学习成熟经验,建立以收入支持为主的补贴体系来保障农民收入稳定增长,弥补因最低价格下降而造成的农民收入的减少,以收入补贴支持最低价格改革②。

(三)采用贸易救济措施

当一国的农业产业受到国外不正当竞争势力损害或损害威胁时,采取贸易救济措施是WTO规则赋予各成员国应对不正当竞争的权利。贸易救济措施包括反倾销、反补贴和特殊保障条款三种方式。其中,反倾销、反补贴是针对外国以不正当价格竞争对本国产业造成的危害而实施的保护措施,特殊保障条款是针对国外产品大规模进口对本国产业带来威胁而采取的保护措施。一国对外国的反倾销和反补贴主要是通过征收额外关税使进口产品价格不低于本国国内成本价来实施的,目的是确保国内产业免受进口产品的冲击。我国承诺的约束关税税率比较低,贸易救济措施可以成为我国应对因国外农产品倾销和补贴致使国内外价差倒挂的重要手段。为了保障我国的农业安全,必须密切关注国际农产品市场的价格变动,判断一国农产品价格的下降是否是该国采取了补贴和倾销措施所致。若发现是一国实施了补贴和倾销措施使然,我国就应启动反补贴和反倾销措施予以有力应对,阻止国内外价格倒挂的发生,切实保障我国农产品市场的稳定和农业产业的安全。

近年来,我国农产品国内外价格倒挂并不是由某一国家对本国农产品实施的补贴和倾销政策引起的,更多地是由我国农业生产高成本、支持价格的功能异化等国内因素导致的。尽管由此造成的国内外价格倒挂,进而引发国外农产品大量进口也必然损害我国的农业产业,但并不能使用WTO规则中的反补贴和反倾销方式予以应对,因为这不属于国际贸易层面的农产品国内外价格倒挂带来的产业损害。针对这种情况,为了保护我国的农业产业免受国外低价农产品的冲击,可尝试从广义的角度理解产业损害或冲击,将其视为“一种状态和结果”,而不论某一国家是否以不正当的贸易手段相对降低了本国农产品的价格致使我国大量进口,均应视为产业损害而启动贸易救济措施,扩大贸易救济的使用范围 [6 ]。

参考文献:

[1]叶兴庆.演进轨迹、困境摆脱与转变我国农业发展方式的政策选择[J].改革,2016(6):22-39.

[2]翁鸣.中国粮食市场挤压效应的成因分析[J].中国农村经济,2015(11):29-39.

[3]樊琦,祁華清. 国内外粮价倒挂下粮食价格调控方式转型研究[J].宏观经济研究,2015(9):23-31,97.

[4]赵东东.国内外价格倒挂 农产品仍存较大走私风险[N].经济参考报,2014-12-25.

[5]曾福生.降低成本是农业供给侧改革的“重头戏”[J].农村工作通讯,2016(7):41.

[6]钟钰.适时采取贸易救济应对农产品过度进口[N].农民日报,2016-06-18.

[责任编辑:庞嘉宜]

Abstract: Since 2011, China's wheat, rice and corn have shown a comprehensive and persistent inversion of price that has hit the international ceiling price. The inversion of China's grain price at home and abroad has a little to do with the rising cost of grain production, the distortion of function of minimum purchase price and the role of customs protection. It is also related with the decline of commodity price such as international crude oil and devaluation of RMB. The inversion of grain price at home and abroad increases China's grain production, import and stockpile at the same time, resulting in the smooth sale of grain, stimulating the smuggling of agricultural products and also leading to the inversion of price between the main grain production area and main sales area. Therefore; it is imperative to eliminate China's inversion of grain price at home and abroad by lowering grain production cost, perfecting price formation mechanism and with the help of trade relief.

Key words: Inversion of Price in China and beyond; Agricultural Cost; Minimum Price; Trade Relief