联产责任制带来农村大变化

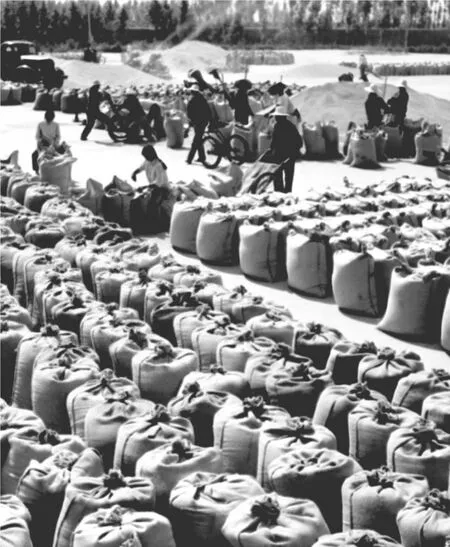

陕西省渭南地区农垦局1万名农业工人,1983年每人平均生产小麦1万斤

党的十一届三中全会之后,全省农村在短短三年多时间里,全面推广农业生产责任制,使农业生产和农村形势发生了重大变化。

农业生产责任制的逐步推广

1979年1月,陕西省委召开三级干部会议、传达贯彻中共十一届三中全会精神,明确了生产队的计酬形式,除定额记分、按时记分加评议外,也可以在生产队统一核算和分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算报酬,实行超产奖励。这被简称为“联产到组”责任制,即生产队对作业组实行“三包一奖四固定”的办法(“四固定”是固定地段、劳动、牲口和农具)。当时搞得比较规范的有眉县槐芽公社权四滩大队第二生产队,他们严格按照《新六十条》的要求,在生产队统一领导下,实行分组作业、联产计酬、超产奖励。当年夏收的结果证明,效果是比较明显的。省、县农村工作部对此做了调查总结和公开宣传。据这一年夏季统计,全省已建立作业组的生产队,占总队数的52%,其中实行联产计酬的生产队,占总队数的24%。1979年秋播前后,不少地方都参照权四滩二队的做法,实行或完善了联产计酬。到1980年夏收前统计,实行联产到组的生产队已占到57.8%,其中仍坚持统一分配的队占48.3%。另外,9.5%的队则实行作业组分配大包干。

1980年2月,省上召开棉田责任制座谈会,省农委负责同志力主在棉花作业中推行联产到劳责任制。据28个产棉县统计,有74%的植棉生产队实行了联产到劳。这种统一经营、联产到劳、超产奖励责任制,1980年在咸阳地区57%的生产队、渭南地区43%的生产队实行。同年7月,关中、汉中的晚秋粮田和陕北、陕南的早秋粮田,实行联产到劳的生产队占全省总队数的39.4%,另有联产到组、包工到劳的约占20%。

但由于认识不统一,在小麦生产上,省上还未放开推行,多数地方仍坚持生产队统一经营,或者实行联产到组。尽管如此,一些地方暗地里还搞了小麦的联产到劳。如韩城县委经过调查研究,明确允许并积极支持,全县有79.8%的队实行了麦田联产到劳的办法。当时,全省出现了一种叫做“专业分工、包产到劳”的责任制。其中的一个典型就是米脂县朱兴庄大队孟家坪生产队。这个队只有16户、20个劳动力,所谓专业分工,就是按种地、拦羊和农田基建三大项固定劳力,并按所承担的任务包工包产到劳力。当时国务院的领导同志很赞赏这种责任制形式并给中央写了信。根据这个精神,1980年9月28日《人民日报》刊登专文,对此做了介绍,并配发了题为《一种大有前途的责任制》的评论员文章,给予很高的评价。与孟家坪相类似的,还有镇安县的栗湾一队,也实行过按农业和林特项目的专业承包。省上曾向全省介绍过这两个典型,提倡实行生产队统一经营下的专业承包。但是,由于农村经济分工还不发达,特别是各业之间的包工和包产(包收入)很难做到平衡和合理。因此,这种办法并没有得到农民普遍接受,除个别商品经济比较发达的大队和生产队之外,这种办法暂时没有推广开来。

地处关中平原的陕西省沙苑农场,认真落实责任制,1981年8万多亩小麦获得丰收。

从1981年下半年到1983年上半年,“双包到户”(即包产到户和包干到户)责任制逐步推广到全省农村。包产到户和包干到户,都是以农户为基本生产单位,不同的是,实行包干到户的不再将包产部分交由生产队按包工数统一分配,而是按照所包面积和质量确定承包的产量和产值,依此确定应缴国家的税款和定购任务以及应缴集体的公共提留,其余都归农户所有和支配,用农民的话说叫作"交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。“与此相适应,生产费用也完全由农户自己承担,所以叫作“包干”。

渭南地区大荔农场,抓紧时机种足种好棉花

对农业生产责任制认识和指导的不断深化

根据中央精神,省委于1980年4月发出的《关于目前农村工作的若干问题》中放宽了政策:“深山、偏僻地区的孤门独户,以及小宗零星项目的包产到户,应当允许。”据安康地区1980年6月反映的材料,当时全区已有563个生产队(占总队数的2.77%)对1489户(占总农户的0.31%)经过批准实行了包产到户;同时,还有74个队(占总队数的0.36%)“自发”地实行了全队的包产到户。如紫阳县八庙大队第九生产队,1979年集体分配人均只有29元,其中包括人均119.5公斤口粮的折款,集体和社员的经济都极度困难。1980年春,社员寻支书要个“活命路”,支书说,那就搞包产到户。支书给公社领导做了汇报,公社领导表态让他们试试,但要求保密。结果全队搞了包产到户,一年就面貌大变。

1980年9月,党中央专门就农业生产责任制问题发出75号文件,允许“在那些边远山区和贫困落后的地区……可以包产到户,也可包干到户,并在一个较长的时期内保持稳定”,根据这个文件的精神,省委于1980年11月、1981年1月和2月先后发出文件,指出“在一些边远山区、贫困落后的‘三靠队’(吃粮靠返销、用钱靠贷款、生活靠救济)可以搞包产到户或包干到户。”省委在1981年5月发出的关于农业生产责任制的文件中说:“中共十一届三中全会以来,全省农业生产责任制的建立和发展是健康的,缺点是对包产到户控制得严了一些。”

1981年,陕北、陕南和渭北旱塬的不少地方,“双包到户”有了较快的发展。榆林地区实行“双包到户”的队,2月占8.8%,4月占11.7%,5月占46.6%,7月内58.9%,10月占66.9%。这一地区的川道社队,许多农民和基层干部也强烈要求搞“双包到户”,公社干部做工作劝阻也无济于事,多数干部跟随群众的“大流”,有的干部则借故跑到县城,自嘲说是“政治避难”。1981年7月,石泉县有两个条件较好的公社,县上安排搞联产到劳试点,农民一讨论,85%的队搞了包干到户,到1981年底,全省实行双包的队占到总队数的50%,其中包产到户占9%,包干到户占41%。志丹、安塞、子长、吴旗、宁强、镇巴、紫阳等县,包干到户的队基本上都占到90%左右。

1982年上半年,不仅陕北、陕南大部分搞了包干到户,关中渭北的长武、韩城等县,双包到户的队也已占到80%以上,而且效果都很好。这就不可避免地波及关中的川道地区,不仅农民而且县社干部也要求放开。省委觉察到这个情况后,于1982年8月发出通知,明确提出:“在川原灌区,大多数群众要求包干到户的生产队,应当支持,帮助搞好。”这样,包干到户责任制终于在全省绝大多数社队普遍推广开来。据1982年年底统计,全省16.26万个基本核算单位中,实行包干到户的占94.8%,包产到户的占1.3%,联产到劳的占1.7%,联产到组的占0.4%,其他形式占1.8%。这就形成了后来常说的“以家庭联产承包为主的责任制”的格局。据资料记载,当时全省还有228个基本核算単位仍未实行责任制。

到1983年夏收后,全省99%左右的生产队都实行了包干到户。与此同时,70%以上的生产队和70%以上的集体林场,也实行了各种形式的林业责任制;70%以上的小型水利工程和45%的养鱼水面,实行了承包管理责任制;96%的社队企业,实行了经济责任制。

从政策上稳定家庭承包制

全面实行家庭联产承包责任制,是20世纪80年代我国农村经营体制一次最深刻的变革。因此,推行责任制的过程,也是人们解放思想、更新观念的过程。就全省当时的情况而言,大体上每一个地市都有一两个县,领导能体察民情,认识问题比较快,敢于走到前面;但也有一两个县,硬是在那里“稳坐钓鱼台”,不敢越雷池一步。当时一个突出的情况是,由于农民要求“包干”的冲击来势过猛,新闻媒体对此报道的密度和强度也比较大,致使一些同志感到有压力。实际上,包干到户成了最主要的经营形式,那是广大农民自主选择的结果。

为改变广大农民群众的“临时”思想,树立起经营好承包地的长期打算,以调动其增加对土地投入的积极性,除了思想方面的宣传教育外,必须有明确的政策和承包合同做保证。为此,根据中央精神,省委指示全省各地农村于1984年春季要普遍抓好完善土地承包工作。按照“大稳定,小调整”的原则,对耕地的具体承包办法和承包地块做了适当调整,并明确宣布:从1984年算起,土地承包期延长到15年以上。这就从政策上稳定了家庭承包制。

1984年冬季,根据党中央、国务院关于扶持贫困地区的通知精神,省委指示,秦巴山区各地县可进一步向农民宣布耕地和林地的承包期延长到30年以上。在调整承包地、延长承包期的同时,多数地方的集体和农户还签订了承包合同,这就进一步肯定和稳定了家庭联产承包制,农民说,这就是吃了“长效定心丸”,从而进一步调动了农民爱护土地和发展商品生产的积极性,增强了搞好家庭经营的信心和决心。加上在实行家庭联产承包责任制的同时,国家大幅度提高农产品价格,合理调整工农业发展比例,放手发展农村集市贸易,从而使农村经济得到空前发展。

家庭联产承包责任制极大地调动了农民群众的生产积极性。1984年,全省粮食总产量首次突破200亿斤,比1980年增长35.2%,年平均增长了7.9%;全省农业总产值75.6亿元,比1980年增长53.3%,年平均增长11.3%;全省农民人均纯收人262元,比1980年增长85.7%,年平均增长16.7%,均为新中国成立以来最快的增长速度。

(本文选自程安东主编的《长河回望——一事一说陕西60年》)