刺鲃养殖生物学研究概况与进展

庹 云,肖调义

( 1.湖南农业大学,水生生物学实验室, 湖南 长沙 410128;2.宜春学院 生命科学与资源环境学院, 江西 宜春 336000 )

刺鲃(Spinibarbuscaldwelli)属鲤科、鲃亚科、倒刺鲃属,俗称 “娟鱼”、“阳鲣”等,广泛分布于长江、珠江、九龙江、闽江及海南岛水系等[1-3]。刺鲃肉质肥嫩,营养价值高,深受消费者的喜爱,但由于环境污染及过度捕捞,自然资源锐减,在南方许多河流中已经绝迹,鲜见其影。刺鲃作为个体较大的新兴淡水名优鱼类,有着重大的经济价值和养殖前景。

1 研究概况

Oshima(1919)最早将刺鲃描述为台湾鲤科倒刺鲃属,命名为光倒刺鲃(S.hollandi)。Nichls (1925) 将福建采集的标本归入四须鲃属(Barbodes)、倒刺鲃亚属(Spinibarbus),命名为刺鲃Barbodes(Spinibarbus)caldwelli。20世纪50年代,张春霖[1]概述了刺鲃形态、分类;60—70年代,伍献文[2-3]对刺鲃形态、分类以及生物学特性作了详细的描述,浙江新安江渔林研究所对新安江刺鲃生物学特性以及资源状况作了概述[4];80—90年代,广西淡水鱼类志、福建鱼类志等地方鱼类志记载了刺鲃的形态特征、栖息习性、食性、繁殖等生物学[5-10]。21世纪以来,对刺鲃的研究不断升温,尤其驯养及人工繁殖的研究取得了突破性进展,2001年6月福建省淡水水产研究所人工繁殖刺鲃成功[11];广东韶关市水产研究所报道了光倒刺鲃的繁殖和养殖[12-13];胡安忠等[14]开展了江西信江刺鲃的驯化及人工繁殖试验,并取得重大进展。随着人工繁殖、苗种培育、以及成鱼养殖技术的日趋成熟[15-24],刺鲃已逐渐成为池塘和水库网箱养殖的重要新种类[25-27]。21世纪初以来,有学者深入研究了刺鲃的分子遗传、发育及繁殖生物学等,唐琼英等[28]研究了不同地理种群刺鲃细胞色素b基因序列变异,以探讨其生物地理学形成过程;Tang等[29]用线粒体DNA序列验证刺鲃物种的有效性;朱必凤等[30]用RAPD比较了3种倒刺鲃的遗传差异以及黄种持等[31]使用mtDNA细胞色素b序列分析了我国3个养殖量较大地区的野生刺鲃种群的遗传多样性和遗传结构。

有关刺鲃的生殖发育也做了大量工作。最早是其胚胎发育[32-34]、性腺结构、配子发生及其相关过程的研究,如生精细胞拟染色体的形成[35],精巢结构和精子发生[36],卵子发生中生殖质的产生[37]。唐良华等[38]观察分析了刺鲃仔、稚鱼及早期幼鱼的发育和生长规律。苏敏等[39-40]研究了刺鲃早期性腺分化的显微和亚显微变化及原生殖细胞的起源和迁移,发现精巢分化要明显早于卵巢。黄洪贵[41]报道了水温对黑脊倒刺鲃胚胎及胚后发育的影响;还用其雄鱼与雌体中华倒刺鲃(S.sinensis)、倒刺鲃进行了种间杂交试验,初步证明倒刺鲃属种间杂交的可行性[42]。2010年,黄永春等[43-44]对福建九龙江刺鲃形态、生长和繁殖生物学进行了研究。2011—2012年,苏敏等[45-47]报道了刺鲃生殖细胞的标记基因vasa的同源基因、减数分裂Ⅰ相关基因scp3、nanos同源基因的克隆及表达。2013年,确立了刺鲃全线粒体基因组[48]和良种选育的形态学[49-50]及变化水文条件下的行为动态学[51]。总之,刺鲃的基础研究工作已趋成熟,但深度和广度尚且不足。

2 研究进展

2.1 分类

刺鲃被记载为光倒刺鲃[1,8,10,52-54],一些地方鱼类志上记载为黑脊倒刺鲃[6]。由于倒刺鲃属种划分的争议,刺鲃被不同学者命名为16个新种[52]。新的证据表明,倒刺鲃属作为一独立属被多数学者接受[55-56]。唐琼英等[29]对我国大陆及台湾地区的光倒刺鲃进行了形态和分子遗传分析后,认为分布于大陆的为刺鲃,是1个有效种,与台湾地区的光倒刺鲃明显不同,遗传上长江与珠江的相近,九龙江与闽江的相近[28]。研究表明,南方各水系刺鲃确实存在广泛的性状和遗传差异,是否由于水系隔绝而较快速演化成一些地理种群,各水系刺鲃是否达到亚种水平有待进一步研究。

2.2 种群生态

2.2.1 形态及习性

刺鲃与同属的其他种相区别的明显特征:体近圆筒形,体色金黄或浅灰色。眼球上部有一条黄色荧光带。体被较大圆鳞,鳞片的基部有一黑色斑块。背、尾鳍的后缘有一狭长的黑带;腹、臀鳍为橘黄色[2-3,6,10]。

刺鲃为中下层鱼类[2-3,6,10],喜集群,性活泼,善于游动和跳跃,偏好水质清澈、水流湍急、砂卵石底质的中小河流,2龄幼鱼喜好水体流速0.3~0.6 m/s[58]。在静水养殖环境,为单一的底层活动,起捕率较低[57]。

2.2.2 食性

刺鲃为杂食性[2-3,6,10,59-60],在自然水域中,主要以软体动物、鱼虾、水生昆虫、藻类、高等植物的种子和碎屑等为食。珠江水系刺鲃以摄食浮游植物和底栖动物为主,兼食一些浮游动物[61],体长达2 cm以上时也可摄食人工饲料[57]。

2.2.3 年龄与生长

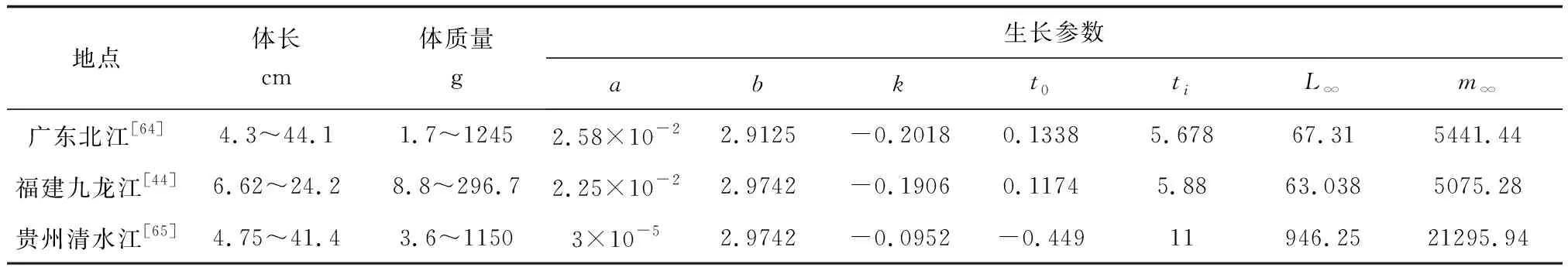

可由鳞片、主鳃盖骨、匙骨、脊椎骨的年轮来鉴定刺鲃年龄,以鳞片的特征最佳;鳞片年轮特征主要为侧区疏密切割型[64-65]。不同种群的生长参数比较见表1。贵州清水江刺鲃体质量生长拐点为11龄,出现的年龄最大,生长周期最长;南方水域刺鲃体质量生长拐点年龄约6龄,6龄以下个体生长最快。与其他水域相比,江西桃江捕获刺鲃个体更大,受干扰最小。各地实际捕获个体的年龄均在5龄以下,6龄以上个体罕见,拐点年龄未到就被捕捞,说明年龄小型化,过度捕捞。

表1 不同水域刺鲃的生长参数比较

2.2.4 繁殖

(1)雌雄区别:成熟的雄刺鲃身体许多部位有粗大的白色追星[1-10],如眼的下方、吻端、鳃盖、胸鳍、尾柄、尾鳍和臀鳍;生殖突长而孔窄。雌鱼体表光滑,生殖孔圆而微红,腹部松软,卵巢轮廓明显。非生殖季节,雌雄鱼差异不显著,同龄鱼雄鱼较雌鱼小[7,57]。

(2)性成熟年龄:在自然条件下,雌刺鲃3~4冬龄性成熟,雄鱼2~3冬龄即达性成熟[57,62,66-67]。在人工养殖条件下,少数桃江刺鲃雄鱼2冬龄、雌鱼3冬龄性成熟[57]。

(3)怀卵量:亲鱼的绝对怀卵量小,绝对繁殖力范围为5572~31 000粒[4,57,62,65],初次性成熟个体绝对怀卵量仅几千粒至约10 000粒[15]。

(4)繁殖季节:郑葆珊[5]认为,广西刺鲃的繁殖季节为5—6月,而蔡子德等[67]报道广西桂江、右江地区的繁殖期约在4—9月,福建为3—4月[6]。广东北江的刺鲃4—8月繁殖[7],北江上游的繁殖季节为5—9月[12,68]。贵州清水江、都柳江刺鲃的繁殖季节为6—8月[65]。福建九龙江刺鲃的产卵季节一年中有3次高峰,分别为5月、8月和10月[44]。江西桃江刺鲃繁殖季节为5—9月,一年有3次产卵高峰,即5月、8月和9月,以5月和8月最多[57]。

(5)产卵习性及产卵场:刺鲃为分批产卵类型[57,62, 67-68]。亲鱼多在傍晚至夜间水清、流急、多砾石的浅滩中分批产卵。产卵场应水质良好,透明度均大于1 m,河床底部为石砾,上游有急滩[57],产卵时水体流速约0.5~1.2 m/s,河水明显上涨[67]。

(6)人工繁殖:体质健壮亲鱼年龄达3冬龄以上,水温22~28 ℃时人工催产,成熟度较差亲鱼可提前注射促黄体生成素释放激素类似物1~2 μg/尾催熟,按1∶1的雌雄比配组,每千克雌鱼平均用促黄体生成素释放激素类似物3 μg+马来酸地欧酮3 mg+氯前列烯醇3 mg或促黄体生成素释放激素类似物10 μg+绒毛膜促性腺激素1000~1200 IU或绒毛膜促性腺激素1000~1200 IU+马来酸地欧酮3~5 mg[57]。广西刺鲃人工繁殖适宜水温为23~27 ℃,采用促黄体生成素释放激素类似物催熟后用氯前列烯醇3 mg/kg+促黄体生成素释放激素类似物3 μg/kg+马来酸地欧酮3 mg/kg催产,刺鲃亲鱼的繁殖率达83.3%;微流水孵化,孵化率达79.8%[24]。

(7)苗种培育须加强日常管理,重点是水质凋控。刺鲃幼鱼具有最大生长率的最适日粮蛋白质水平为(32.77±1.5)%[69-70]。

2.3 形态学与发育

刺鲃属与鲃亚科其他属的明显相区别是:最末一枚前躯椎上方无上髓棘,第4椎骨的髓棘发达,背鳍前方具一卧伏于皮下的倒刺[55]。11月至次年3月,性成熟刺鲃卵巢和精巢都处于Ⅱ~Ⅲ期;4月,性腺处于Ⅳ期初和Ⅳ期中或仍处于Ⅲ期;5—8月为繁殖盛期,性腺处于Ⅳ~Ⅴ期;9—10月,性腺处于Ⅴ~Ⅵ期。温彩燕等[66]研究了采自广东北江上游水库刺鲃的精巢发育,发现刺鲃比中华倒刺鲃繁殖季节更长。刺鲃的胚胎发育分为6个阶段、22个胚期,自受精至孵出(水温26.8~28.6 ℃)总历时48.83 h[32]。在水温22~32 ℃时,胚胎均能孵化出膜,孵化时间为70.33~35.83 h,水温与孵化速率成极显著的直线相关关系;适宜孵化水温范围和最适水温范围分别为24.3~29.0 ℃和25.6~27.8 ℃[41]。郑闽泉等[17-18]观察和描述了室外池塘培养的仔鱼的早期形态发育,研究了刺鲃仔鱼开口摄食期和外界温度的关系。

2.4 生理生化

刺鲃的生存水温范围为0~38 ℃,最适生长水温22~28 ℃,最适摄食水温12~32 ℃,水温低于6 ℃或高于35 ℃时基本停止摄食[62]。刺鲃耐低氧能力较差,溶解氧低于3.5 mg/L时,轻微浮头,低于2.5 mg/L时,严重浮头症状;耗氧量较大,且与水温关系密切,水温10.8、18、22.2 ℃和25 ℃时耗氧率分别为85.85、118.73、198.31 mg/g·h和380.46 mg/g·h[62]。生存pH为5.5~8.3,pH6.0时生长最快,在pH<5.0和pH>9.0时停止摄食生长[63]。黄永春等[71]对刺鲃在梯度pH的条件下消化酶活性的初步研究指出,酶活特征显示刺鲃为杂食性偏肉食性,建议养殖水体、饲料的pH应控制在7.0~8.77。氨基酸分析显示,刺鲃含有8种人体必需氨基酸,氨基酸指数高,是营养价值很高的鱼类[53,72-74]。

2.5 遗传学

王飞全等[49]对北江、东江、赣江3个种群刺鲃的27个可量性状和22个框架性状进行多元统计分析,将3个刺鲃种群分为2个大簇,一簇是赣江,另一簇是北江和东江,并建立了判别公式区分3个种群的刺鲃。

刺鲃的染色体二倍数2n=100,核型公式2n=18m+32sm+30st+20t,臂数NF=150[75-78],与倒刺鲃属其他种类染色体无差异[75-76]。

乳酸脱氢酶有2个基因座位编码(Ldh-A,Ldh-B)酯酶比较复杂,至少有8个基因座位控制,表现出多态现象。肾脏和血清只有线粒体型苹果酸脱氢酶,2个基因座位控制,共有3条酶带,未发现多态现象;肝脏有1条活性较大的细胞质型酶带[78]。刺鲃的酯酶同工酶条带稳定,组织差异性与具有解毒功能的说法相符,未发现酯酶同工酶的特异性与食性相关;乳酸脱氢酶同工酶具有较高的组织特异性,乳酸脱氢酶C基因的表达可能与食性相关[79]。

朱必凤等[30]采用RAPD分子标记研究了刺鲃、倒刺鲃和中华倒刺鲃基因组DNA遗传多样性,发现3种群体的遗传差异较明显,其中刺鲃的相似系数最低,遗传多样性最丰富;刺鲃、中华倒刺鲃和倒刺鲃分别特有23、20和28个种质分子标记。唐琼英等[28]用线粒体DNA细胞色素b序列分析我国3个养殖量比较大地区的野生黑脊倒刺鲃种群的遗传多样性和遗传结构,发现珠江水系同长江水系刺鲃亲缘关系更近。Tang等[29]用线粒体DNA序列验证刺鲃物种的有效性。黄种持等[31]对赣江、九龙江、漓江等3水系的瑞金、长泰、桂林等3个刺鲃种群共61个样品的线粒体DNA细胞色素b基因进行PCR扩增和测序,对序列进行分析,结果发现,刺鲃与其他鲤科鱼类的遗传多样性水平比较低,可能存在多个地理种群。

倒刺鲃♀×刺鲃♂F1代的孵化率显著低于母本,该F1具有父本和母本的特征,倒刺鲃属种间杂交可行[42]。应全面研究长江等各水域刺鲃的遗传多样性,为其资源保护和良种繁育奠定基础。

2.6 鱼病及毒理学

在水库刺鲃幼鱼中发现了黏孢子虫病[80]和嗜子宫线虫病[81];池塘中还发现了车轮虫病与烂鳃病并发症;成熟刺鲃抗病力强,至今未见相关疾病报道。刺鲃胚胎暴露在不同含量的Cu2+、Zn2+、Cd2+等重金属下,毒性效应明显,孵化率低且发育速率减慢[82]。常用8种渔药对刺鲃的急性毒性试验表明,毒性依次为硫酸铜>天使蓝>菌敌>高锰酸钾>百虫杀>甲醛>土霉素>氯化钠,安全质量浓度分别为0.02、0.051、0.72、2.53、8.54、16.2、41.3、3012 mg/L;试验鱼在敌百虫(50 mg/L)、聚维酮碘(60 mg/L)中96 h全部成活[83]。

3 研究展望

3.1 抢救刺鲃种质资源是当前的首要问题

刺鲃是我国溪河的名优鱼种之一。该鱼肉质鲜美兼具药用价值,市场供不应求,具有广阔的养殖前景。江西信江[84]、广西漓江[85]刺鲃资源量逐年下降,主要原因是区域性生态环境遭到破坏以及非法捕捞,拦河建坝,均不同程度地阻隔了刺鲃的索饵通道和产卵场。从渔获物体长、体质量组成和年龄结构组成来看,江西信江[85]、广西漓江[86]、贵州清水江、都柳江等地[65]的刺鲃处于低龄化、小型化的现状。因此进一步加强渔政管理,全面保护天然水域中的刺鲃迫在眉睫,还应对刺鲃各地方种群结构和资源现状进行调查,利用现代生物学技术研究其种质资源,为其资源保护和良种繁育奠定基础。

3.2 深入研究繁育生物学特性

整个刺鲃的内部结构还没有进行系统的研究;繁殖生物学及人工繁殖技术方面进行了大量的研究,但涉及其性腺发育和繁殖的生理生态研究却较少;刺鲃的人工繁殖取得了阶段性成功,但其最佳催产率、受精率、出苗率、稚鱼成活率所需要的生态条件还缺乏第一手资料。因此,需加强刺鲃的内部结构、生理生态、人工繁殖和免疫学方面的研究。刺鲃苗种模式化、标准化的养殖有了一些探索,但仍处于初级阶段,需加大刺鲃的人工繁殖力度,运用现代化技术进行苗种生产,提高苗种供应能力,加强刺鲃原良种繁育体系建设,加快推广成功的养殖模式。

3.3 人工饲料的开发

刺鲃营养学研究仅有较少的资料,与各种养殖技术的开发严重脱节,今后应加强人工养殖条件下的摄食生态学、营养学基础研究,研发系列配合饲料,为大面积养殖做技术储备。

[1] 张春霖. 中国系统鲤类志[M]. 北京: 高等教育出版社, 1959:45-47.

[2] 伍献文.中国鲤科鱼类志(下卷)[M].上海:上海科学技术出版社,1964:253-255.

[3] 伍献文.中国经济动物志——淡水鱼类[M].2版. 北京:科学出版社,1977:36.

[4] 浙江新安江渔林研究所.刺鲃的食性分析和生长繁殖[J]. 动物学杂志,1976(4):35.

[5] 郑葆珊. 广西淡水鱼类志[M]. 南宁:广西人民出版社,1981:95-107.

[6] 朱元鼎.福建鱼类志(下卷)[M].福州:福建科学技术出版社,1985.

[7] 潘炯华. 珠江水系北江渔业资源[M]. 广州:广东科学技术出版社,1987:162-178.

[8] 伍律.贵州鱼类志[M].贵阳:贵州人民出版社,1989.

[9] 陆奎贤.珠江水系渔业资源[M]. 广州:广东科学技术出版社,1990.

[10] 丁瑞华. 四川鱼类志[M].成都:四川科学技术出版社,1994:236-237.

[11] 黄种持. 黑脊倒刺鲃人工繁殖技术研究报告[G]∥中国水产科学研究院.可持续水产养殖——资源、环境、质量——2003水产科技论坛论文集,北京:中国水产科学研究院,2003:10.

[12] 罗钦洪,林义浩,钟良明,等. 光倒刺鲃的人工繁殖技术研究[J]. 福建水产,1999(4):48-52.

[13] 钟良明,罗钦洪,吴育煊,等. 雌性光倒刺鲃性腺成熟度的外部感观鉴别[J]. 淡水渔业,2003,33(3):55-56.

[14] 胡安忠. 信江刺鲃驯化养殖技术试验[J]. 中国水产,2001(6):38-46.

[15] 郑闽泉,余乃凤,黄信云,等. 倒刺鲃人工驯养试验[J]. 淡水渔业,2001,31(6):24-25.

[16] 郑闽泉, 余乃凤, 吴日闪,等. 黑脊倒刺鲃的生物学特性及人工育苗技术[J]. 渔业现代化,2001(5):14-15.

[17] 郑闽泉,余乃凤,黄信云,等. 黑脊倒刺鲃鱼苗生物学特性的观察[J]. 水利渔业,2002,22(1):12-13.

[18] 郑闽泉. 黑脊倒刺鲃人工繁殖技术[J]. 水产科学,2002,21(5):8-10.

[19] 罗钦洪,钟良明,吴育煊,等. 光倒刺鲃池塘主养的技术要点[J]. 淡水渔业,2002,32(1):25-26.

[20] 蒋云龙,邓小红. 倒刺鲃鱼养殖技术之一 光倒刺鲃人工繁殖技术初探[J]. 中国水产,2003(3):44-45.

[21] 彭家峰. 刺鲃夏花鱼种培育技术小结[J]. 江西水产科技,2004(3):28-29.

[22] 张良松.黑脊倒刺鲃池塘养殖技术[J].淡水渔业,2004,34(5):51-53.

[23] 吕耀平,姚子亮,劳沈颖,等. 瓯江刺鲃的生物学特性和网箱养殖技术[J]. 丽水学院学报,2007,29(2):36-39.

[24] 唐志斌,林岗,吕业坚,等. 光倒刺鲃人工繁殖技术研究[J]. 广西农业科学,2008,39(3):385-388.

[25] 曾庆祥,张建铭,温儒春,等. HACCP体系在陡水湖刺鲃网箱养殖中的应用[J]. 科学养鱼,2010(11):46-47.

[26] 曾庆祥,张建铭,温儒春,等. HACCP体系在刺鲃人工繁殖中的应用[J]. 水产养殖,2011,32(2):1-4.

[27] 曾庆祥,李平生,张建铭. 不同放养规格和密度对刺鲃网箱养殖效果的影响[J]. 水产科技情报, 2012,39(3):144-147.

[28] 唐琼英,杨秀平,刘焕章. 刺鲃基于线粒体细胞色素b基因的生物地理学过程[J]. 水生生物学报,2003,27(4):352-356.

[29] Tang Q Y, Liu H Z, Yang X P, et al. Molecular and morphological data suggest thatSpinibarbuscaldwelli(Nichols) (Teleostei: Cyprinidae) is a valid species[J]. Ichthyol Res, 2005,52(1):77-82.

[30] 朱必凤,邹佩贞,钟良明,等.三种倒刺鲃的RAPD种质鉴定[J].南昌大学学报:理科版,2006,30(6):597-600.

[31] 黄种持,黄柳婷,林学文,等. 黑脊倒刺鲃线粒体DNA多样性分析[J]. 中国海洋大学学报:自然科学版,2008,38(2):259-262,220.

[32] 钟良明. 光倒刺鲃胚胎发育的研究[J]. 水产科技,2001(2):16-17.

[33] 苏敏. 黑脊倒刺鲃胚胎、幼鱼的发育及原生殖细胞的起源、迁移和分化的研究[D].福州:福建师范大学,2003.

[34] 黄种持. 黑脊倒刺鲃胚胎发育研究[J]. 淡水渔业,2004,34(1):30-31.

[35] 尤永隆, 林丹军. 黑脊倒刺鲃生精细胞拟染色体的形成过程[J]. 实验生物学报,2003,36(1):67-75.

[36] 林丹军,尤永隆,苏敏. 黑脊倒刺鲃精巢结构和精子发生的研究[J]. 水生生物学报,2003,27(6):563-571.

[37] 尤永隆,林丹军,苏敏. 黑脊倒刺鲃卵子发生中生殖质的产生[J]. 动物学报,2004,50(2):231-239.

[38] 唐良华,苏敏,尤永隆,等. 黑脊倒刺鲃仔、稚、幼鱼的生长发育研究[J]. 淡水渔业,2006,36(1):46-49.

[39] 苏敏,林丹军,尤永隆,等. 黑脊倒刺鲃性腺早期分化的研究[J]. 淡水渔业,2008,38(1):62-66.

[40] 苏敏,唐良华,刘雅真,等. 黑脊倒刺鲃原生殖细胞起源和迁移的研究[J]. 福建师范大学学报:自然科学版, 2009,25(5):81-85.

[41] 黄洪贵. 水温对黑脊倒刺鲃胚胎发育的影响及胚后发育观察[J]. 水生态学杂志,2009,30(4):84-88.

[42] 黄洪贵. 倒刺鲃属3种鱼类种间杂交的初步研究[J]. 水产学报,2010,34(7):1062-1071.

[43] 黄永春. 黑脊倒刺鲃繁殖生物学特性的研究[J]. 福建农业学报,2009,24(1):14-18.

[44] 黄永春. 九龙江黑脊倒刺鲃形态、生长和繁殖生物学的研究[J]. 湖北农业科学,2010,49(11):2873-2877.

[45] 苏敏,吕博彦,唐良华,等. 黑脊倒刺鲃scp3基因的克隆及其表达[J]. 福建师范大学学报:自然科学版,2011, 27(6):71-76.

[46] 唐良华,苏敏,吕博彦,等. 黑脊倒刺鲃vasa同源基因的克隆及表达分析[J]. 水产学报,2012,36(6):868-878.

[47] 苏敏, 陈元仲,吕博彦,等. nanos同源基因在黑脊倒刺鲃生殖细胞中的表达研究[J]. 生物技术,2012,22(4):28-32.

[48] Ai W M, Peng X, Huang X L, et al. Complete mitochodrial genome ofSpinibarbuscaldwelli(Cypriniformes, Cyprinidae) [J]. Mitochondrial DNA, 2013,26(1):131-132.

[49] 范振索,李强,王飞全,等. 增江光倒刺鲃幼鱼形态性状与体重的关系[J]. 安徽农业科学, 2013,41(3):1131-1132.

[50] 王飞全,李强,易祖盛,等. 光倒刺鲃不同种群的形态差异分析[J]. 安徽农业科学, 2013,41(6):2464-2465.

[51] Han R, Chen Q, Blanckaert K, et al. Fish (Spinibarbushollandi) dynamics in relation to changing hydrological conditions: physical modelling, individual-based numerical modelling, and case study[J]. Ecohydrology, 2013,6(4):586-597.

[52] 单乡红,林人端,乐佩琦. 中国动物志·硬骨鱼纲·鲤形目(下卷)鲃亚科[M]. 北京:科学出版社,2000.

[53] 吕耀平,黄旭雄,杨燕波,等. 瓯江刺鲃肌肉营养成分分析与品质评价[J]. 华中农业大学学报,2008,27(1):86-90.

[54] 冯为慧,官少飞,欧阳敏. 刺鲃同工酶的研究[J]. 安徽农业科学,2012(7):4029-4031.

[55] 杨君兴,陈银瑞. 倒刺鲃属鱼类系统分类的研究(鲤形目:鲤科)[J]. 动物学研究,1994(4):1-10.

[56] Zhang E, Fang F.Linichthys: a new genus of Chinese cyprinid fishes (Teleostei: Cypriniformes)[J]. Copeia, 2005(1):61-67.

[57] 曾庆祥,彭家峰. 桃江刺鲃的生物学特性及人工繁殖技术[J]. 水产科技情报,2010,37(2):63-66.

[58] 李卫明,陈求稳,黄应平.基于物理模型实验的光倒刺鲃生态行为学研究[J]. 生态学报,2011,31(5):1404-1411.

[59] 叶钊,林岗,张盛,等. 光倒刺鲃的食性研究[J]. 广西农业科学,2007,38(4):455-458.

[60] 黎臻,张饮江,张乐婷,等. 光倒刺鲃对水绵、轮叶黑藻、金鱼藻的摄食选择性及对水质影响[J]. 水生生物学报, 2013,37(4):735-743.

[61] 李红敬. 珠江水系黑脊倒刺鲃的食性研究[J]. 安徽农业科学,2007,35(24):7482-7483.

[62] 黄永春,蔡葆青,陈祈辉,等. 黑脊倒刺鲃的生物学特性及人工养殖技术[J]. 水利渔业,2004,24(2):25-27.

[63] 黄钧,程光平,章太卓,等. pH对光倒刺鲃生存和生长影响的初步研究[J]. 广西畜牧兽医,2009,25(4):201-203.

[64] 邹佩贞,徐剑,温彩燕,等. 光倒刺鲃的年龄与生长的初步研究[J]. 四川动物, 2007,26(3):510-515.

[65] 罗凯军,代应贵,邹习俊,等. 光倒刺鲃的年轮特征与生长研究[J]. 贵州畜牧兽医,2008,32(3):10-12.

[66] 温彩燕,徐剑,邹佩贞,等. 养殖光倒刺鲃精巢发育的研究[J]. 淡水渔业,2005,35(3):41-43.

[67] 蔡子德,林岗,倪家延,等. 光倒刺鲃的繁殖生物学研究[J]. 广西农业科学,2007,38(2):200-204.

[68] 温彩燕,邹佩贞,陈建荣,等. 北江上游光倒刺鲃生态的初步研究[J]. 韶关学院学报:自然科学版,2005,26(9):79-80.

[69] Yang S D, Lin T S, Liou C H, et al. Influence of dietary protein levels on growth performance, carcass composition and liver lipid classes of juvenileSpinibarbushollandi(Oshima)[J]. Aquaculture Research, 2003, 34(8):661-666.

[70] Lv Y P, Chen J M, Ye J Y, et al. The effects of diet protein levels on the growth,body composition and digestive enzyme activities of theBarbodescaldwellijuvenile[J]. Journal of Agricultural Biotechnology, 2009, 17(2):276-281.

[71] 黄永春,杜红心. 黑脊倒刺鲃消化酶活性的初步研究[J]. 水利渔业,2003,23(3):7-9.

[72] 陈意明,黄钧,蔡子德,等. 光倒刺鲃的含肉率和肌肉营养成分分析[J]. 水利渔业,2001,21(2):22-24.

[73] 邴旭文. 中华倒刺鲃和光倒刺鲃肌肉营养品质的比较[J]. 大连水产学院学报,2005,20(3):233-237.

[74] 彭凌,刘主,朱必凤,等. 光倒刺鲃、中华倒刺鲃和倒刺鲃氨基酸成分和微量元素的测定[J]. 氨基酸和生物资源, 2005,27(4):6-7.

[75] 桂建芳,李渝成,李康,等.中国鲤科鱼类染色体组型的研究Ⅴ: 鲃亚科3种四倍鱼和鲤亚科1种四倍鱼的核型 [J]. 遗传学报, 1985, 12(4):302-308.

[76] 余先觉,周暾,李渝成,等.中国淡水鱼类染色体[M].北京:科学出版社,1989:63-65.

[77] 邹佩贞,朱必凤,刘主. 光倒刺鲃与中华倒刺鲃染色体组型研究[J]. 水产科学,2006,25(5):240-245.

[78] 黄种持,黄柳婷,林学文,等. 黑脊倒刺鲃染色体和同工酶分析[J]. 集美大学学报:自然科学版,2008,13(4):295-300.

[79] 冯为慧,官少飞,欧阳敏. 刺鲃同工酶的研究[J]. 安徽农业科学,2012,40(7):4029-4031.

[80] 卢锦扬. 光倒刺鲃粘孢子虫病的诊治[J]. 科学养鱼,2005(1):56.

[81] 彭家峰. 刺鲃嗜子宫线虫病的防治[J]. 科学养鱼,2010(11):55.

[82] 邹佩贞,张淑玲,易捷仪. 几种重金属离子对光倒刺鲃胚胎发育的毒性[J]. 动物学杂志,2008,43(4):7-12.

[83] 郑闽泉,袁定清. 常用渔药对黑脊倒刺鲃的急性毒性试验[J]. 水利渔业,2004,24(4):38-40.

[84] 胡安忠. 信江刺鲃种群资源调查与分析[J]. 江西水产科技,2002(3):13-15.

[85] Li R N,Chen Q W,Ye F. Modelling the impacts of reservoir operations on the downstream riparian vegetation and fish habitats in the Lijiang River[J]. Journal of Hydroinformatics, 2011,13(2):229-244.