神经过程的替代性互动:人类决策的神经元经济学分析*

韦 倩 孙瑞琪 姜树广

引 言

传统经济理论认为,人类的选择和决策可以被描述为最大化自身效用的理性结果,并在此基础上发展出一个成功的数理分析范式:对于不确定条件下的选择,主要依靠期望效用理论,而跨期选择则被看成不同时点上效用的贴现。然而,研究表明,在许多情况下,人类决策背离了期望效用和贴现效用模型所定义的理性选择原则,例如,人类决策选择既不一定满足传递性假设,也会经常偏离单调性假设;心理学和行为经济学也报告了大量关于禀赋效应、锚定效应、框架效应、同辈效应、小数定律、代表性偏差、启发式、心理账户、短视的损失厌恶等决策异象。因此,传统经济学的分析范式虽然简洁优美,却在许多情形下都是失效的,它只适用于某些特殊决策模式,并不适用于所有决策过程。在此基础上,经济学家提出了一些超越传统经济学范式的决策和选择理论,比如前景理论、双系统决策理论、心理账户理论、基于案例的决策理论、体内因素对行为的影响等。

研究表明,人类决策是多个神经过程的产物,人类在不同的场景下会使用不同的决策模式。例如,选择和估价任务可能会引发不同的心智过程,随后会产生不同的对给定成对期望的排序①;不同的跨期选择很可能是调用了由多个神经系统形成的不同混合体,从而产生了不同的行为②。个别学者已经开始利用这种观念或模型来解释人类的一些行为③,但只是基于双系统或多系统决策的事实来解释人类行为,并没有对不同决策模式背后神经过程之间选择和相互转化的动力机制给出根本的解释。

我们认为,人既然是进化的产物,那么,自然选择的压力会使其自身器官与机能的运行符合节约原则,这与经济学的精神是一致的。与新古典经济学全知全能的“经济人”假设不同,我们认为,决策也是需要成本的。人类决策涉及多个神经过程的互动,不同的神经过程调用的脑区及其运行机制也不同,所以成本和收益也不一致,自然选择会确定最经济的神经过程。也就是说,神经过程之间也存在着竞争或替代,最终由最有效率的神经过程进行决策。其实,经济学对决策问题的探讨有着悠久传统,比如Herbert A. Simon、Daniel Kahneman等就曾因对决策问题的探讨而获得诺贝尔经济学奖。

神经元经济学(neuroeconomics)近二十年来异军突起,对经济学的一些传统观点比如偏好、理性、效用等提出了许多全新观点,并且开始应用于跨期选择、不确定情形下的决策、博弈论、劳动力市场歧视等问题和领域的研究中,但主要是运用脑活动成像技术和其他技术来推断大脑运作细节,从而对经济学进行修正和重塑。其实,神经元经济学还有另外一个进路值得探索,那就是以经济学的思维、理论或工具去探索、分析生物体行为决策的运行机制,以解决神经学、生物学、心理学等学科无法解决的问题,使经济学反过来影响神经学与心理学等学科。这类研究相对于前者来说少之又少,本文试图在这条进路上进行一些尝试。

单纯从理论体系的整体架构去审视,逻辑缜密的新古典经济学的一个重大缺陷就是假设人全知全能,没有考虑决策自身的成本。众所周知,经济学对成本的认识是逐渐深化的。最先被感知的是显性成本,接着认识到存在一些隐性成本,比如机会成本。随后,科斯等人又提出了交易成本的概念,使得制度、文化等能够纳入到新古典经济学分析框架中,从而开创了经济学的一个新流派。本文认为,个体并不是像新古典理论强调的那样全知全能,决策也是需要成本的,并进一步将决策成本一般化到经济分析中。决策成本的引入不但可以进一步拓展经济学的研究领域,把经济学的分析工具应用于人类脑神经或器官,更重要的是还可以回答一些新古典经济学不能回答的重要问题,从而将非理性的决策结果在决策过程中理性化,即以决策的理性解释行为的非理性,这对于深入理解人类的经济行为具有重大意义。

决策的神经运行机制:两类神经过程的区分与替代

虽然人们对于脑神经运行机制还未完全清楚,但在一些内容上已有不少重大发现。人类行为在神经层面上主要受两类模式的支配④:

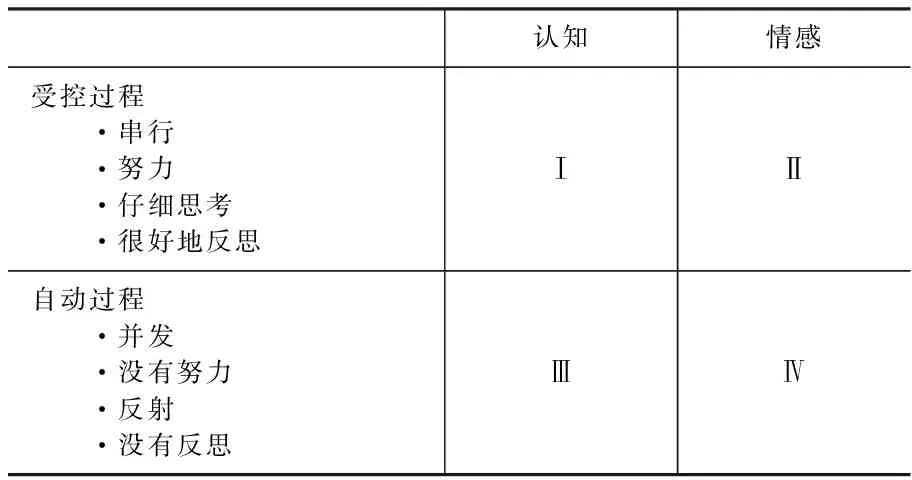

第一类是自动过程(automatic process)与受控过程(controlled process)。自动过程是情景导向、并发、不能内省、通过触发实施的,而受控过程是目标导向、串行、能够内省、通过计算实施的。自动过程的完成极其迅速,不需要有意识地付出多大努力;自动过程不能够被意识所感知,从而不能对其反思。而受控过程与自动过程恰恰相反,当人们遇到挑战或新奇的事物时,受控过程会被有意识地调动起来,且通常可以对受控过程进行很好的反思。其实,标准经济学模型都可以看作是受控过程的某种程式化表现。自动过程和受控过程还大体上可以依据它们在大脑中发生的区域或部位进行区分,支持自动过程的脑区集中在大脑的后部(枕)、上部(顶)、侧部(颞);而受控过程主要发生在大脑的前部(额框和额叶前部)。

第二类是情感过程与认知过程。这种区分在心理学和神经科学中非常普遍。情感是指某些低层次的心理过程,它们由某些事件引发强烈价值倾向和模式的行为反应,因此,情感是对某些特定刺激或事件的迅速、高度自动的反应,只适用于某些情景,而对另外的情景则不适用。情感不仅包括社会情感(恐惧、愤怒、同情、嫉妒等),而且包括生物情感(饥饿、口渴、疼痛等)。情感并不同于人们常说的感觉,大多数情感都是在意识所能感知的阈值之下运转的,只有在其强烈到一定程度时,才会让人感觉到。Zajonc认为,情感过程回答“去或不去”的问题,可以导致行动的达成或避免,而认知过程则是回答“对或错”的问题。⑤

将上述两个维度结合在一起,人类决策就可以分为四个象限,如表1所示。⑥其实,人类绝大多数行为是四个象限互动的结果。以吃苹果为例,从眼睛看到东西到大脑辨认出是苹果是第Ⅲ象限的内容;大脑搜索吃苹果的历史,并根据个体目前饥饿的状态,产生出“我很喜欢它”,并伸手去拿,这是第Ⅳ象限的内容;如果个体刚好想起最近看到一个关于“毒苹果”的报道,从而决定不吃的话,则是第Ⅰ象限的内容;如果这是个体在别人家里做客的情形,虽然个体很想吃这个苹果,但是考虑到礼貌等原因,而没有动手去拿,则是第Ⅱ象限的内容。可见,传统经济学理性决策模型仅适合于第Ⅰ象限的内容,而在其他大多数情形下不再适用。由于自动过程是大脑工作的默认模式,时时刻刻都在运转,而受控过程仅仅在自动过程被中断的某些特定时刻启动,比如面临无经验的决策或预料之外的事情时,因此,可以说传统经济学的决策理论只适用于特殊情形。

表1 决策的二维神经过程

本文将主要依据这两类区分来构建神经过程的替代模型。神经与认知科学也为它们之间的替代提供了足够的证据。比如,Loewenstein认为,当情感强度低时,情感决策系统只是扮演“提议”的角色;随着情感强度的增加,人们逐渐可以感觉到情感和认知过程之间的冲突;而当情感强度非常高时,认知则完全让位于情感过程,人们会“失控”。这表明情感与认知过程之间存在着替代或竞争,强度大的一方会掌控决策。⑦自动和受控过程也存在着替代现象,Haier等人通过实验发现,当人们遇到一个全新的任务时,一开始会激活多个不同脑区(往往包括前额叶皮质——这是受控过程集中发生的地方),但随着时间的推移,脑区的激活状况不断变化,逐渐集中到那些专门化来处理与这一任务相关的脑区上。⑧除此之外,神经过程的替代也表现出“赢者通吃”的特征,即大脑在处理信息时,并不总是平均对待各个神经元传输的信息,往往采纳其中一组神经元带来的信息,而拒绝其他神经元传递的信息。⑨

根据需要,我们把神经过程替代分为静态和动态两种。静态替代是指在单次决策中,某个神经过程对其他神经过程的替代;动态替代是指当人们面对相同(似)场景而重复进行相同(似)决策时,神经过程之间的替代会发生改变。前文中,Loewenstein的例子就是认知与情感过程的静态替代,Haier等人的例子就是自动与受控过程的动态替代。无论是静态替代还是动态替代,神经过程的经济性都是其发生的根本原因。我们将分别构建静态模型和动态模型去研究自动与受控、情感与认知的替代规律。静态模型描述了单次决策中自然依据节约性原则选择高效神经决策过程的现象;而动态模型则描述了随着决策进行次数的增加,各神经过程的成本和收益也会发生变化,从而最优神经过程的选择也会发生改变的现象。

神经过程的替代互动:静态与动态模型⑩

1.基本框架

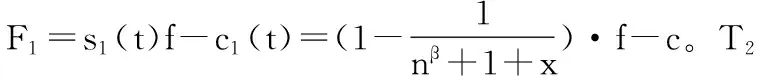

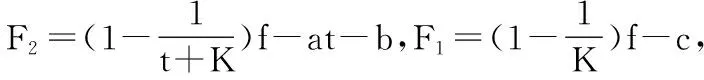

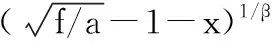

由表1可知,当进行决策时,个体在神经层面上面临两个选择:一个是自动和受控过程的选择,另一个是情感和认知过程的选择。自然选择的压力使他选择最具适应性(fitness)的神经过程。这个选择过程表面上是个体在选择,本质上却是自然选择的结果。令T1表示自动过程(或情感过程),T2表示受控过程(或认知过程),F1和F2分别表示其适应性,这样,神经过程的选择就可以描述成以下数学问题:

T*=argmax{F1(T1),F2(T2)}

(1)

定理1:有限理性决策的收益总是不大于完全理性决策的收益。

该定理表明,无论是由自动/受控过程进行选择或决策,还是由情感/认知过程进行选择或决策,所获收益均小于完全理性选择或决策带来的收益,因此,完全理性要优于有限理性。

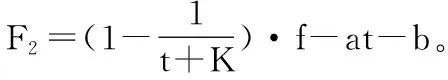

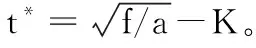

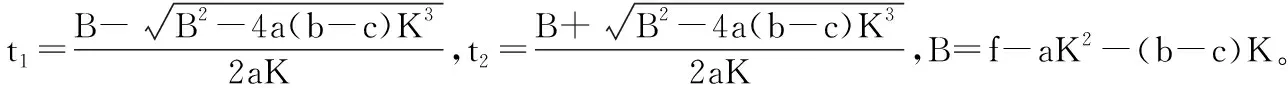

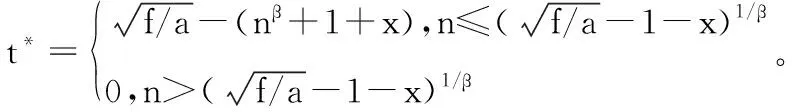

(2)决策成本ci。神经学的研究表明,自动(或情感)决策相对于受控(或认知)决策来说一般“不费力”,更多是依靠以往的经验和知识进行决策,并且其并发性的特征更有利于快速反应,可以允许同时处理大规模多任务,这使得大脑在处理某些特定类型的任务时表现出极其强大的能力。由于自动(或情感)过程在瞬间完成,因此,为简单起见,假设其运行成本很小且不随时间变化,即c1(t)=c,c>0表示大脑本能反应所耗费的微小成本。而受控(或认知)过程的决策成本c2应该是一个关于决策时间t的函数,并且随着t的增加,决策成本也会上升,即c′(t)>0。为简单起见,不妨假设c2(t)=at+b,其中a>0为边际时间成本,b>0为固定成本。一般来说,受控(或认知)过程的调动比自动(或情感)过程复杂,因此,假定b>c。

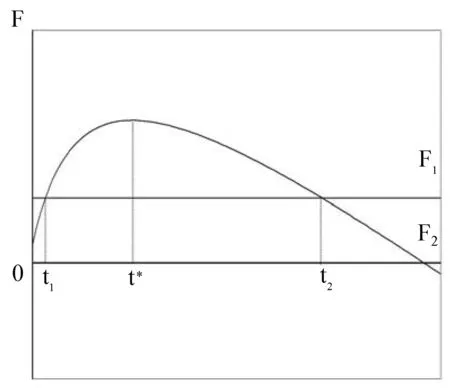

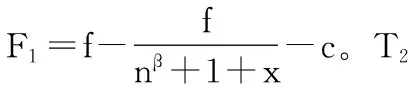

2.静态分析

定理3在现实生活中有许多的反映,比如在非常危急的情况下,此时留给我们的决策时间非常短,只是一刹那,位于[0,t1)区间内,那么,在这种情况下,我们更多地依靠本能去决策,而不是慎思。而对于受控决策而言,我们通常也不会在一个决策任务上耗尽所有的时间,即使对当事人非常重要的一些事项,比如重大投资决策,也是如此。

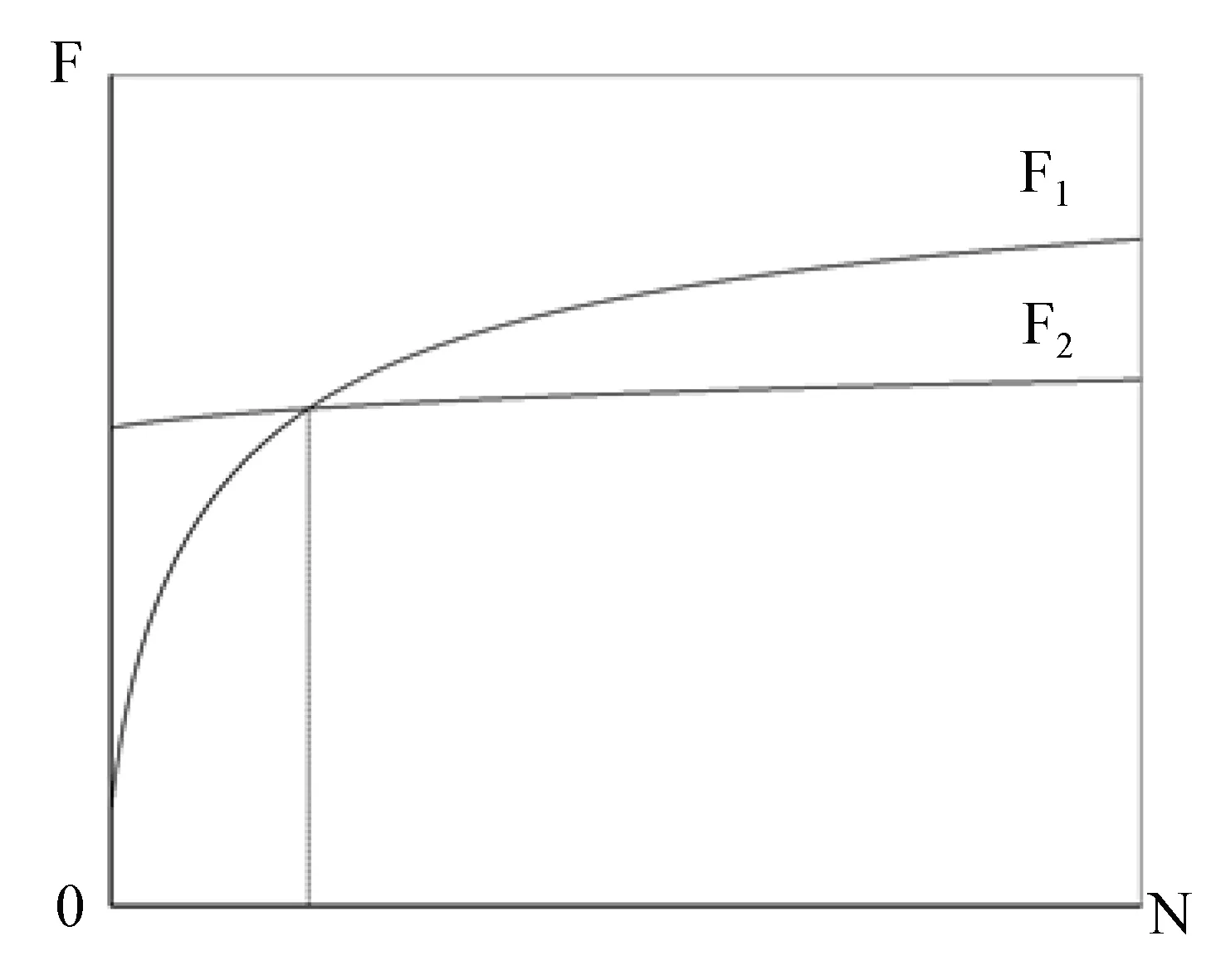

图1

图2

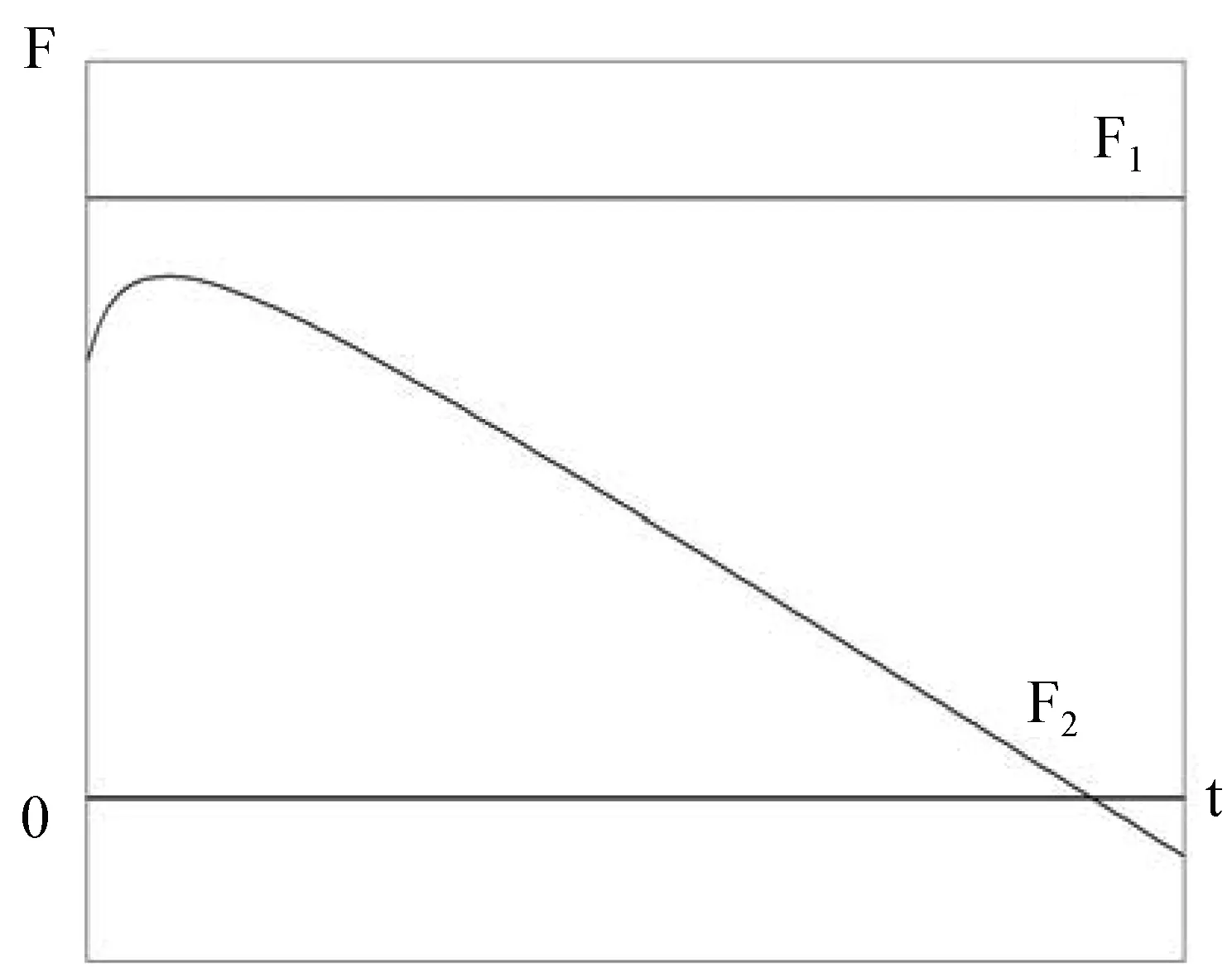

其实,除了这种形式以外,当B2-4a(b-c)K3<0时,还存在图2所示的情况,此时个体总是选择自动(或情感)过程进行决策,因为任何受控(或认知)下的思考带来的收益都不是最优的。现实中确实存在着自动(或情感)过程优于受控(或认知)过程的情况,比如,Dijksterhuis等人通过实验证明,在现实生活中,人们在面对极其复杂的选择时,受控过程做出的决策往往不如自动过程做出的决策带来的收益大。

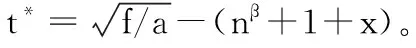

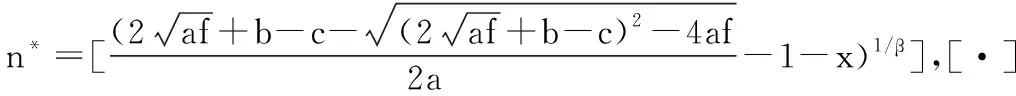

3.动态分析

图3

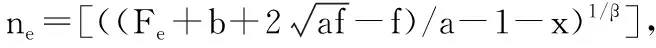

定理6:在面对一个陌生的任务时,由于满意度的存在,替代过程不一定在第n*+1次面临该任务时发生,而是在此之前的第ne+1次发生。

在经济理论中的广泛应用和影响

神经过程替代的经济分析在经济理论中具有广泛的应用和影响,可以对经济理论的一些最核心的概念(如偏好、合作、理性等)及其涉及的谜团提供一些新的解释视角。

1.偏好逆转之谜

传统经济理论建立在偏好稳定的假设之上,但是,大量证据表明,偏好是动态不一致的或存在逆转现象,比如:贴现率会随事件距离现在的时间变长而逐渐下降,即短期贴现一般比长期贴现更“陡峭”,从而存在“双曲线时间贴现”;人们并不总是风险规避或风险偏好的,而是会根据场景的不同,选择不同的策略。很明显,传统经济理论不能解释这种偏好逆转现象。一些研究为了解决这个问题,尝试对效用函数进行简单修改,然后再让个体进行理性决策,这虽然可以解决标准理论与实验结果不相符的问题,但是却不符合决策的真实情况。因为在很多情形下,人们能感知到是情感而不是理性在决策。

将决策过程看作不同神经过程竞争的结果则可以对偏好逆转问题进行合理解释。由于不同的神经过程对应不同偏好,当面对不同场景时,人们会选择不同的最优神经过程,从而使得行为表现出不同偏好。因此,可以用决策过程的替代性互动对偏好不一致现象进行解释。Sanfey等人对此提供了一个神经层面的证据。他们对最后通牒博弈中被试的讨价还价行为进行fMRI脑成像研究,观察被试在面对不同分配方案时大脑各部位的激活情况,结果发现,被试拒绝不公平方案在一定程度上与脑岛的激活程度显著相关,即如果脑岛皮质的激活程度超过前额叶皮质背外侧,被试倾向于拒绝提议,而如果脑岛皮质的激活程度小于前额叶皮质背外侧,被试则倾向于接受提议。其中,前额叶皮质背外侧是负责计划的脑区,而脑岛皮质在经历一些痛苦、恶心等负面情结时会被激活。这表明情感和认知过程分别具有不同的偏好,它们之间存在着替代或竞争,当情感获胜时会呈现出公平的偏好,当认知获胜时会呈现出自利的偏好。

2.人类合作之谜

人类是自然界中唯一在大规模群体中与非亲属成员进行合作的物种。从进化的视角看,这种现象令人非常困惑,因为合作需要合作者承担成本但却可以给非亲缘群体成员带来收益。“合作何以可能”的问题目前已成为学术界公认的社会科学领域中最重要的未解之谜。演化生物学理论主要是基于重复互动、声誉效应与群体选择效应等机制对人类合作之谜进行解释,但是这些机制都不允许利他性合作行为在大规模群体中演化。一些学者相信,依靠惩罚威胁也许可以解决人类合作之谜。但惩罚是有成本的,与惩罚性合作者相比,只合作而不惩罚者就成为“二次搭便车者(second-order free riders)。对不惩罚背叛者的人进行惩罚(二阶惩罚)也许可以解决“二阶搭便车”问题,但是,这会带来“三阶搭便车”乃至“无穷阶搭便车”问题。

那么,是什么原因保证了人类社会的合作秩序呢?神经过程的替代性或许可以给人类合作之谜提供一个解释视角。我们认为,合作行为虽然对个人未必有利,但对群体却必不可少,特别是在人类社会早期的恶劣生存环境中更是如此。自然选择会使得人类进化出偏好合作行为的神经机制,并把它编码到自动或情感的神经过程中,因此,合作行为或许更多是由自动或情感过程(即人们常说的直觉)实现的,而自利行为则或许更多是由受控或认知过程(即人们常说的慎思)实现的。Rand等人的研究验证了我们的观点。由于直觉神经系统的决策时间一般较短,而慎思神经系统的决策时间相对较长,因此,他们通过公共物品实验研究被试的决策时间与最终捐献率之间的相关性,发现决策时间短的被试捐献的更多,从而更倾向于合作;而且当要求被试加快决策速度时可以提高其捐献率,当提示他们放慢决策速度时会降低其捐献率。

3.理性之谜

理性是经济学理论体系中最重要的假设之一,即个体在约束条件下最大化其自身偏好。在此基础上,新古典经济学在形式上被发展成一个具有统一基础的数学化理论框架。理性决策一直被经济学家们潜在地视为有意识的内省产物。但是,神经与认知科学的证据表明,人类心智结构还远不完善,其物理性征并不支持完全理性的假设。那么,人类的神经系统是如何维持理性结果的呢?上文分析表明,理性并不一定是慎思的结果,也可能是直觉的产物。自然选择塑造了生物的神经系统,使它们成为理性的最大化者。人和其他动物一样,都会运用输入神经系统的各种信息进行决策,来最大化其适应性,正是这一机制使生物体的行为看上去具有了广泛的“理性”。

其实,大量证据均表明,理性并不仅仅是人类所特有的属性,更低级的动物也具有理性。比如,猴子在博弈中能够得到与人一样有效的混合策略均衡;鸟类也能系统有序地改变它们的效用函数来适应环境;脑容量小于5克的野鸭(与此相对,人类的脑大约1400克)的觅食行为也能表现出理性的特征,鸭子的分群方式完全符合纳什均衡给出的理性方案。显然,这些脑不发达的动物不可能通过慎思来达成理性行为,因而理性在一定程度是依靠自然选择塑造的直觉来完成的。

总 结

本文以经济学的视角分析了不同决策模式选择的决定原理,我们认为,人类决策涉及多个脑区的互动,而不同的神经过程由于所调动的器官和运行机制不同,从而付出的成本也是不一致的。在此基础上,分别构建静态和动态模型探讨了脑神经过程替代性互动的规律,并提供了神经学与认知心理学中的相关证据,另外还展示了这一理论在经济学的广泛应用。与新古典经济学不同,我们认为,决策也是需要成本的,这种思路的引入进一步拓宽了经济学的研究领域,把决策问题也纳入到经济学的分析框架中来,具有重大的意义。其实,人类在决策时遵循成本优化的原则并非我们首创,一些学者早些年就提出这种思想,比如Kahneman等指出,个体的信息加工能力具有局限性,因此,人们总是试图采用把复杂问题简单化的战略来认知。但遗憾的是,他们并未将其系统化和模型化。

另外,神经与认知科学的证据表明,各神经过程的替代现象并非一开始就发生,而是先允许两种过程自由发展,等到它们充分竞争到一定程度,表现出优劣后,才会发生替代现象,这与自然界中其他竞争现象非常类似。本文构建的多个神经过程之间替代互动的模型虽非完全真实的状况,但我们仍然保证推理过程大致符合神经学的相关文献,并能较好地将神经决策过程进行一般化处理,可用于对大量决策现象的分析。其实即使是神经与认知科学,对于该替代过程也知之甚少。当然,本文的模型尚待更广泛深入的神经科学证据的验证和扩展到对更多决策现象的应用分析。〔本文受到“万人计划”中组部青年拔尖人才(2016)、山东省“泰山学者青年专家计划”(TSQN20161008)资助〕

①Slovic, Paul, “The Construction of Preference”,AmericianPsychologist, 1995,Vol.50, pp.364~371.

②④⑥Camerer, C., G. Loewenstein, and D. Prelec, “Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics”,JournalofEconomicLiterature, 2005,43(1), pp.9~64.

③Loewenstein, G., and T. O’Donoghue, Animal Spirits: Affective and Deliberative Influences on Economic Behavior,CMUWorkingPaper,2004.

⑤Zajonc, R. B., “Emotions”, In Daniel T. Gilbert, Susan T. Fiske, and Gardner Lindzey(eds.),Thehandbookofsocialpsychology, 4th ed., Vol.1, New York: Oxford University Press,1998,pp.591~632.

⑦Loewenstein, George, “Out of Control: Visceral Influences on Behavior”,OrganizationalBehaviorandHumanDecisionProcesses, 1996,65(3), pp.272~292.

⑧Haier, R. J., B. V. Jr. Siegel, A. MacLachlan, E. Soderling, S. Lottenberg, and M. S. Buchsbaum, “Regional Glucose Metabolic Changes After Learning a Complex Visuospatial /Motor Task: A Positron Emission Tomographic Study”,BrainResearch, 1992,Vol.570, pp.134~143.

⑨Nichols, M. J., and W. T. Newsome, “Middle Temporal Visual Area Microstimulation Influences Veridical Judgments of Motion Direction”,JournalofNeuroscience, 2002, 22(21), pp.9530~9540.

⑩限于篇幅,本部分的证明过程从略,感兴趣者可与作者联系索取。