文印店老板晋地写生二十年

吴欣怡

四月初,山西吕梁山的春色尚不葱郁。出发前一天,连达还在他大连的家中修补这趟行程的路线图。他把谷歌卫星地图的比例尺拉到最大,在青黄相间的马赛克中间辨别可能存在的古建筑。次日,连达将要去千里之外的吕梁和晋中实地寻找古建筑,并将其用钢笔素描的形式描绘出来。

东北人连达今年四十岁,属马。他形容自己是城市中的“隐士”,崇古情结是“藏在心里的秘密”。每年春秋两季,连达都要从他习常的生活中消失一个月,出现在山西省沟壑纵横的黄土地上,为那里的古建筑写生。

俗话说:“地下文物看陕西,地上文物看山西。”据第三次全国文物普查, 山西全境除馆藏文物外,地面不可移动的文物有538752件,其中现存各类古建筑28000余处,是中国现存古建筑最多的省份。它们上起魏晋,下至民国,时代连续、品类齐全,构成中国古建筑史上独一无二的标本体系。特别是宋辽金以前的木构建筑占全国同期同类建筑的75%以上。山西古建筑在质量、数量以及建筑年代等方面在全国都首屈一指,素有“中国古代建筑艺术博物馆”之称。

1930年代,建筑学家梁思成就和妻子林徽因骑着毛驴多次前往山西考察中国的古建筑。他们在1937年的最后一次考察时发现了唐代建筑五台山佛光寺东大殿,打破了日本学者对于中国无唐代木构存世的论断。梁思成还发现了应县木塔,这是我国现存最古老最高大的纯木结构楼阁式建筑。他们的考察成果让世人看到山西除了军阀、陈醋、煤矿以外的另一面。

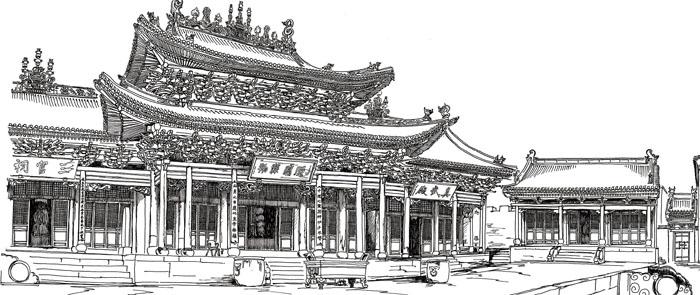

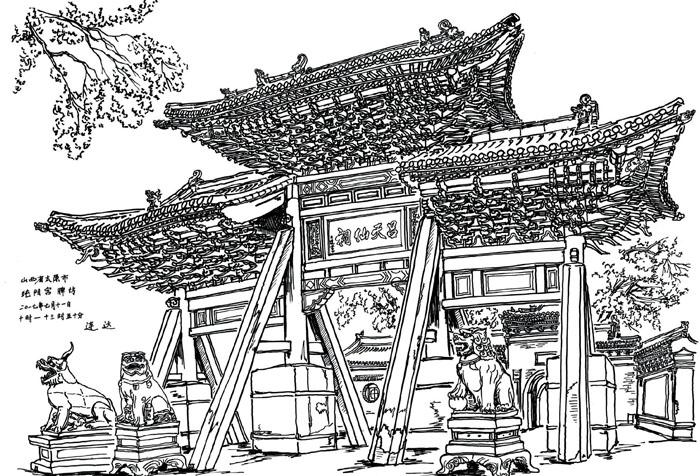

60年后,连达一次次追随着前辈的脚步,在山西的山野乡间寻找古建筑。从1998年起,他一边开着文印店,一边去山西写生,至今已累积1300余幅画稿——这还不包括他羞于加入统计的拙笔。多年来,他用手中的笔在画纸上将那些或凋敝或将消失的历史建筑留下了曾经的身影。他的部分作品也已编撰成册,先后出版了《触摸,寺庙——山西土地上那些散落的古建符号》、《山西古建写生》、《寻访山西古庙——晋东南、晋南篇》等。这些画作铺陈了一卷山西古建筑图谱,也成了连达对山西独特的收藏方式。

把古建筑“抢”下来

连达要先搭乘火车抵达太原,接着从太原换大巴去其他县市,然后再换当地的交通工具或负重徒步下到村里头。行李重达四五十斤,他尽可能精简生活用品,把背包的空间留给卷纸、画筒、折叠椅、防水布等户外写生所需的装备。

早些年,网络技术未能像今天这样提供便利,寻访古迹的过程则更加耗时而艰难。连达用打印机印出山西各县市的地形图,几块粘在一起,再查阅大量资料,找出一条贯穿目的地的线路;有时现有的资料不足,他要在实地行走中通过地名来推断历史痕迹,再向乡邻一路打听,才能在荒草乱石中间寻得一处目的地。

但实地的境遇偶尔也会使连达的热情扑空——有时按图索骥,走近了看,可能只是找到一处现代的仿古建筑。而比这更糟的,是看到真正的古建筑已经发生坍塌、失窃,或被不知情的人潦草修补,坏了原貌。

在山西,县市级别的文保单位随着普查工作的扩张深入,数量不断增多。急需保护的古建筑基数庞大,加之位置偏远,常有资金与人力支持未及之处。一些建筑捱过了时间的风风雨雨,却在当代无人问津,最终毁灭殆尽。古建筑濒危的现象令连达痛惜,同时也成了连达多年来坚持不懈走访山西的动力。他要用画笔把每一座古建筑都“抢”下来。

2013年的4月,好友梁国杰给连达传了一组照片,照片里是山西省稷山县稷峰镇武城村段氏节孝坊和碑楼的旧貌,当时就矗立在武城村村頭的农田里。这组建筑具有典型的晋南特色,碑楼里三通方柱形巨碑上都有云龙盘绕的碑首,精美的石雕是此地曾经兴旺富庶的见证。其中,牌坊上部镶嵌的一块双面匾额尤其珍贵,一面刻汉文,一面刻满文,是清代多民族文化交融的历史印证。连达对此地心驰神往,终于在2015年10月得以成行。他在雨后踩着一路泥泞找到这处建筑时,却被眼前的景象惊住了——碑楼的上部已经完全坍塌了。尤其令他遗憾的是,地面上摔得粉碎的构件断碴却是新的,意味着这场不可逆的悲剧仅仅是发生在几天前。三通巨碑的盘龙碑首已经不见踪影,那块满汉双语的匾额也不见了。后向老乡打听,说是几日前有人为了撬取匾额,将整个牌坊都推倒了。

还有一次在文水县马西乡穆家寨村。村头荒地上有一座净心寺大殿,是珍贵的元代建筑。在好友贾非提供的2013年的照片中,这座大殿的后檐已经塌了。元代建筑距今七百余年,全国范围内已不多见,山西省因其独特的地貌和区位而保存了四百多处。2017年7月,连达赶往此地,发现整座大殿已坍塌一年有余。附近的老乡递给连达一杯热茶,告诉他前坡屋顶是在一场暴雨中倒扣下来的,村里的人对此束手无策,搁置一年,任其成了眼下一堆朽木。连达在大殿的废墟前久坐,看见残存的墙面上有壁画依稀可辨,他舍不得一段经久的历史归于尘土,便把这片废墟也画在了纸上,夹在他的写生笔记中。

这样的遗憾时有发生,连达要与各种不可预知的天灾人祸赛跑。

野生画家

连达野游访古的习惯始于1998年第一次出门远行。那时候相机贵,攒不够钱,又出于对文人墨客的某种想象,连达选择用写生这一看上去低效但风雅的方式去记录他的旅程。没想到,一画就是二十年。

一次偶然的机会,连达来到太原市的晋祠,在那里完成了他的第一幅山西古建筑写生。晋祠原名为晋王祠,初名唐叔虞祠,位于太原市西南悬瓮山麓晋水之滨,是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。随朝代更迭,晋祠几经扩建修缮,延存至今。透过晋祠建筑群得以一次性回溯至西周的历史文明也让连达惊叹不已。从此山西在连达的脑海中,不再是那个“只有矿难新闻”的贫穷省份。他如同翻开了一本历史的活字典,开始钻研这片过去的文明中心。

林徽因和梁思成夫妇原本对这种“名胜”不感冒,因为它们最容易遭到“重修”的大毁坏,所以原本到了太原也不打算去晋祠。但在去汾阳的路上,绕着晋祠的背后过去时,看到了正殿一角的侧影,一下子就被“惊艳”到了。返程时,他们特意去晋祠考察测量。梁思成形容“晋祠又像庙观院落,又像华丽的宫苑,全部兼有开敞堂皇的局面和曲折深邃的雅趣,大殿楼阁在古树婆娑池流映带之间,实像个放大的私家园亭”。

连达的家离山西很远。他出生于黑龙江省绥化市庆安县,父亲在大工厂做宣传工作,母亲是厂医。上世纪90年代,赶上国企下岗潮和重工业的衰落,厂子倒闭,连达一家迁至大连新技术开发区定居,靠经营一家图文快印店生活。高中毕业后,连达没再继续念书,随父母打理文印店,至今以此为生。

工业气氛浓重的成长环境令连达厌倦,他渴望开阔的视界,了解灵活生动的文化和历史。连达在生活中寡言,只有遇到同好时才滔滔不绝。快印店午时客流量少,连达拥有固定的半个小时时间在网上浏览、搜集他喜欢的历史文化类资讯。当时,他成了论坛“长城小站”最活跃的用户。

“长城小站”是供长城爱好者和志愿者交流的网络论坛,始建于1998年。创始人“火箭人”是互联网技术从业者,同时也是军事迷和历史迷。小站吸引了五湖四海的“长城迷”际会交流,他们自发地组成户外运动队,登临长城,分享游记和体悟。“小站人”(长城小站网友的自称)在游历长城的过程中,为长城的风化、损毁深感痛惜,于是开始各施所长,组建业余考察队,为长城做详实的资料记录,并呼吁保护长城。

彼时,连达的网名叫“小虎”,他带领了一支长城志愿者队伍,起名“小虎队”。长城多依傍天险,难于跋涉,连达在户外活动中有很强的方位感和记忆力,为队友所信任。火箭人介绍:“小虎是小站元老,有才气,能吃苦。”在网络论坛的功能和吸引力尚未被微信微博替代的时候,连达几乎每隔三五天就会向论坛上传有关长城的记录。截至2015年,他一共发了800余篇帖子,其中有他拍摄的照片、画的素描、自制的碑文拓片,还有他拍摄、剪辑并配以解说词的“纪录片”。这些在长城上养成的习惯和技能,也都被连达用于对山西古建筑的记录。

东北人连达常年蹲在山西的田野间画画,好奇的人禁不住要打听:“你这样做,都是自费的吗?” 他旅途节俭,每一笔花费都要记在他的日记里。这些年,他算过一笔账:早前每一趟旅途费用控制在四千元以内,近年物价上涨,旅费也随之攀升至六到七千。

如今,他已有三本写生作品集出版,连达收到了一笔稿费,但这笔稿费只能算作一剂精神嘉奖,还远远不能覆盖他这二十年来所支出的费用。不过还好他老婆很认可他这个特别的爱好:“我都没有梦想了,为什么不支持他的呢?”

“东北人中最爱山西的那一个”

连达对山西的空间印象是以古建筑为坐标的。山西的朋友若想同他在某个广场或酒楼约见,倒不如指定一处古塔或牌楼来得更容易。在连达眼里,唯苍劲雄浑的屋宇高墙才是山西的象征——它标志着山西敬神崇祖的古典文明,以及曾经富甲海内的经济文化。

古建筑研究者与爱好者历来都将山西视为宝库。梁思成、林徽因所代表的“中国营造学社”探访山西,考察并发现了诸多极具价值的历史遗产。连达对山西古建筑的好奇与追逐,也起步于前人在六十多年前先行的道路,而后逐渐深入人迹罕至的乡野里。

对于专业的古建筑调查活动而言,素描和写生在过去是一种快速记录的方式,也是一名古建筑研究者的必备技能。素描辅之科学的测绘记录,可以帮助研究者获得关于建筑体的细节信息,从而建立全方位的调查档案。现如今,因为技术进步,更多新设备和方法介入了古建筑研究。科学家们倾向于借助新技术来节约时间,由此对建筑进行更高效的观察、研究和档案建立。相比较而言,连达的写生是“低效”的,不再是一种普遍的记录方式。因而,在图书馆的藏书序列中,连达的作品一些被歸入“工业技术”,一些被归入“历史地理”。他完全出于热情所付出的努力,在专业上难以被归类。

浙江大学文化遗产研究院教授李志荣肯定了连达的“画家”身份,称连达的画笔带有“人”的温度,仍有仪器所不能替代的价值。李志荣在为连达《寻访山西古庙》一书所写的序言中不吝赞美:“我想他是受过天启和加持的——画中那些风烛残年一样凋零的古建筑,像专为连达还坚持在那里,等着他的眼睛和画笔。”李志荣认为,连达对古建筑的特色表达得非常准确、生动,画面中有建筑的全貌,也有连达本人饱满的情绪,而这种个性化的方式能够激起更多人对古建筑的热爱和求知欲。她感叹连达的努力让专业调查者汗颜。

连达非科班画家出身,也没受过系统的建筑学教育,全凭借自觉和热情以及常年的历练获得这番技艺,落笔成蝇。他觉得,可能正是非科班的、自习的状态让他没有任务和成果回报的压力,所以能够不计成本地坚持下来。

李志荣认为,连达为晋地的古建筑留下了宝贵的目录索引,他对佛寺、庙宇、道观等形态和分布区域的记录,使学者研究山西民间政治和信仰价值体系的构成与变迁成为可能。

不过,对于连达来说,尽管常年深入“田野”,却仍为自己所做的实际贡献感到悲观。连达回忆,他前几年探访过石末乡双泉村一座荒废的寺庙叫永乐寺,其外观严整,院墙高耸,梁柱与斗拱设计精巧。但殿内的墙面却被粉刷得灰白,西墙上挂着一块老黑板,上面留着一些孩童的字画——或许是某个贫瘠的年代,这里被充作校舍了。几年后,连达挂念此地,又来看,惊讶地发现永乐寺已经被油漆刷成大红大绿,一打听,说是有香客在此处许愿显灵,为了还愿,自己找工匠将寺庙“翻新”了。连达懊悔自己又晚来一步,但也于事无补。

在山西也有一类知名的、文化地标式的古建筑获得了妥善的修复和保护,人们重新往历史中寻找价值认同,同时也以此为依托,不遗余力地开掘了旅游业、餐饮业等商业潜力。连达的写生,往往避开这番热闹,因为这些场合缺乏他需要的崇古尚今的氛围。近几年,一些投机取巧的商家在未经授权的情况下把连达的画拿来为自己的品牌作广告。连达苦笑不已:“我在景区附近吃个饭,连筷子套上都印着我的画。”另有一次,一家油茶品牌把连达画的平遥古城印在包装上招摇过市,一位当地的律师发现后,要替连达张罗维权,说是时候“亮剑”了。

连达不习惯用“使命感”、“责任感”一类的大词,他只认定自己是东北人中最热爱山西的那一个。二十年的行者经历和深入历史的审美经验,已经融入了他的生命,形成一种质朴的哲学观。“诗里说,前不见古人,后不见来者,在这些建筑和时间面前,我就是那个后世的‘来者啊。”连达说,“当你坐在那些建筑面前的时候,看见它挨过这么多朝代,就那么站着,我有时不禁想,人在时空面前是多么卑微。”